忠州高句丽碑的新释文字与相关问题

耿铁华

1979 年4 月8 日星期日(夏历己未年三月十二日),韩国檀国大学博物馆学术调查团在忠清北道忠州市(中原郡)进行考古调查,对可金面龙田里立石村的一通石碑进行清理和捶拓,发现上面刻有汉字隶书碑文,内容涉及高句丽与新罗之关系,引起学术界的广泛关注。经过专家学者的识读与讨论研究,当时定名为“中原高句丽碑”。①忠州高句丽碑,最初名为“中原高句丽碑”。2012年12月,韩国文化财管理部门进行文化财名称统一整理登记为“忠州高句丽碑”。文中除以往著述论文保留“中原高句丽碑”之外,均称为“忠州高句丽碑”。同年11月出版了研究专辑,收录了8篇研究论文,公布了郑永镐、李丙焘、任昌淳三位学者的释文。此后,韩国、中国、日本学者根据碑石、照片、拓片进行文字识读和隶定,先后发表了几种释文,各有特点和不同。2000年,韩国高句丽研究会组织韩国、中国、日本学者现场考察,识读文字,公布了新释文字,其中也存在着一些不同意见,在公布的释文中用()中的文字标明不同。今年,适逢忠州高句丽碑发现与研究40周年,对于高句丽研究会的新释文字及相关问题进行讨论研究,并以此作为纪念。

一、关于高句丽研究会的新释文

2000 年 2 月 22 ~ 26 日,韩国高句丽研究会在忠州市敦山温泉召开了“中原高句丽碑新释文国际学术会议”。由韩国、日本、中国41 位学者组成了“中原高句丽碑释文委员会”,共同到碑石原地进行考察,通过照片、拓片研究讨论碑文,经过一段时间的努力,高句丽研究会的新释文发表在《中原高句丽碑研究》一书中。[1]

高句丽研究会的新释文:

前面

第1 行 五月中高丽太(大)王祖(相杻招)王(玉)令(公)□(是、忠、惠、还、迁)新罗寐锦世世为愿如兄如弟

第2 行 上下相和(知)守天东(重、万)来(夷)之寐锦(忌)(患)太子共前部太(大)使者多亏桓

第3 行 奴主簿贵(道)(德)(思、惫)?+田(细、佃、乡、苗)(类)(?)(王)(出、玉、口+玉)(安)(等、玄)(耳+台)(聪)□(那、邹、部、之、节)(去)(法、古)□(弓、鸟、马、与)□到至跪营(官、宫)(天、大、夭)太子共言+?(诺、诸、语、谋)

第4行 向(尚)(壂、望)(谒)上共看节赐太霍邹(教、授)(救)食(在)(正)东夷寐锦之衣服建立处

第5行 用(思、伊)者赐之随□(过、忠、患、去)节□(万、禹、审、宁、教)□(赐、海、每)奴客(智)人□(草、革、者、岁、并、辈)教诸位赐上下(衣)服教东

第6 行 (夷)寐锦逮还来节教赐寐锦土内诸众人(本)□(衣、服)□(智)□□(王)(十、主、去、天)国土

第7 行 大位诸位上下衣服(束、来)(兼、并、恭)受教跪营(宫、官)之(也、立)

十二月廿三(五)(日)甲寅东

第8行 夷寐锦上下至于伐城教(敬、放)来前部太(大)使者多于桓奴主薄贵

第9 行 □(德、使)□(教)□(来、懃)(境)(广、鑛、复)□(大、内)募人三

(七)百新罗土内幢主下(木、求)部(拔)位使者补(端)奴

第10 行 □(疏)(流、统)奴扌+?□(狃)(凶)鬼(兔)盖卢共(供)?+甚(谌、金+甚)募人新罗土内众人跓(践、计?、跓)动□(迺、迁)□

左侧面

第1 行 □□□(忠)(中)□(苦)□(为)(于)伐城不犭+?(狩、得、药)□(城、获)村舍□(郑、食)□□(聚、奏、最、日+助)月+?(月+生、共)胜(月+生)□(优、厦、复)(沙)(征)□□

第2 行 □□□□□□□□(从)刺(助)功□□射□(想、恕)□□(盖)□(卢、隘)节人刺(视)□□

第3 行 □□□□□□(辛)(酉)□(年)□□□□□□□□□太王国土□

第4 行 □(去、坐、谷)人(以、火、父)□□□(谷)□□(鸟)□□□□□(客、庚)黄(寅、皆、萱)□□□□□□□(慎、情、赐、相)(安)□(隐、阡、威、丽、陪)□(墓)

第5 行 □□□□□□(索、荣、宋)□□□上右(有、杏)□(之、乙)辛酉□□□□东夷寐锦土

第6 行 □□□□□□(方、万、右)袒(祖、桓)(故)□沙□(之)斯色□太(大)古邹加共军至于

第7行 □□(去)(先、走)于□(教)古牟娄城守事下部大兄耶□

右侧面

第1 行 □□□□□□□□□前部(大)兄□□□□□□□□□□

第2行 □□□□□□□□□禾+?□□部(小+?)□□(泊)□□□□□□

第3 行 □□□□□□□□□(容)□□□□□□□□□□□□□

第4 行 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

第5 行 □守(自)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

第6 行 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

此次识读文字数量,包括诸多分歧意见在()中表示的文字,前面识读出文字210 个,左侧面识读出文字62个,右侧面识读出文字11个,总计识读出文字283个。

这一释文是很有特点的。

其一,否认了1979 年郑永镐在碑石前面上部释出的“碑?铭?”、李丙焘释出的“高丽建兴四年”。或者是没能识读出文字,或者认为没有文字。

其二,识读出了1979 年郑永镐、李丙焘、任昌淳没能识读的右侧面文字。

其三,这一释文还存在着很大的分歧意见,各种不同意见记录在()之内。也就是说这一释文并非是完全一致、完全统一的释文。如果让参加释文讨论的每位委员都写出自己的释文,恐怕会有十几种之多。

下面我们以高句丽研究会的新释文“前面”的不同意见为例,列出各行的几种释文略作说明,便可以一目了然。

第1行

第1种释文:五月中高丽太王祖王令□新罗寐锦世世为愿如兄如弟

第2种释文:五月中高丽大王相玉公是新罗寐锦世世为愿如兄如弟

第3种释文:五月中高丽太王杻王令忠新罗寐锦世世为愿如兄如弟

第4种释文:五月中高丽太王招王令惠新罗寐锦世世为愿如兄如弟

第5种释文:五月中高丽太王祖王令还新罗寐锦世世为愿如兄如弟

第6种释文:五月中高丽太王祖王令迁新罗寐锦世世为愿如兄如弟

第2行

第1种释文:上下相和守天东来之寐锦忌太子共前部太使者多亏桓

第2种释文:上下相知守天重来之寐锦患太子共前部大使者多亏桓

第3种释文:上下相知守天万来之寐锦忌太子共前部大使者多亏桓

第4种释文:上下相和守天东夷之寐锦患太子共前部大使者多亏桓

第3行

第1种释文:奴主簿贵德?+田类王安耳+台□去□□到至跪营天太子共言+?

第2种释文:奴主簿道德细□王安聪那去弓□到至跪官大太子共诺

第3种释文:奴主簿贵思佃类出等聪邹法鸟□到至跪宫夭太子共诸

第4 种释文:奴主簿贵惫乡类口+玉玄聪部古□到至跪营大太子共语

第5种释文:奴主簿贵德苗类王安聪之去与□到至跪营大太子共谋

第6种释文:奴主簿贵德田类王安聪节去□□到至跪营大太子共言+?

第4行

第1种释文:向壂上共看节赐太霍邹教食在东夷寐锦之衣服建立处

第2种释文:向望上共看节赐太霍邹授食在东夷寐锦之衣服建立处

第3种释文:尚谒上共看节赐太霍邹救食正东夷寐锦之衣服建立处

第4种释文:□□上共看节赐太霍邹□食□东夷寐锦之衣服建立处

第5行

第1种释文:用者赐之随□节□□奴客人□教诸位赐上下衣服教东

第2种释文:思者赐之随过节万□奴智人草教诸位赐上下衣服教东

第3种释文:伊者赐之随忠节禹赐奴客人革教诸位赐上下衣服教东

第4种释文:用者赐之随患节审每奴客人者教诸位赐上下衣服教东

第5种释文:用者赐之随去节宁□奴客人岁教诸位赐上下衣服教东

第6种释文:用者赐之随□节□教奴客人并教诸位赐上下衣服教东

第7种释文:用者赐之随□节□□奴客人辈教诸位赐上下衣服教东

第6行

第1种释文:夷寐锦逮还来节教赐寐锦土内诸众人□□□□王国土

第2种释文:夷寐锦逮还来节教赐寐锦土内诸众本衣智□□十国土

第3种释文:夷寐锦逮还来节教赐寐锦土内诸众人服□□□主国土

第4种释文:夷寐锦逮还来节教赐寐锦土内诸众人□□□□去国土

第5种释文:夷寐锦逮还来节教赐寐锦土内诸众人□□□□天国土

第6种释文:□寐锦逮还来节教赐寐锦土内诸众人□□□□王国土

第7行

第1种释文:大位诸位上下衣服束受教跪营之十二月廿三日甲寅东

第2种释文:大位诸位上下衣服来受教跪宫也十二月廿五日甲寅东

第3种释文:大位诸位上下衣服兼受教跪官立十二月廿三日甲寅东

第4种释文:大位诸位上下衣服并受教跪营之十二月廿三日甲寅东

第5种释文:大位诸位上下衣服恭受教跪营之十二月廿三日甲寅东

第6种释文:大位诸位上下衣服□受教跪营之十二月廿三□甲寅东

第8行

第1种释文:夷寐锦上下至于伐城教来前部太使者多于桓奴主薄贵

第2种释文:夷寐锦上下至于伐城敬来前部大使者多于桓奴主薄贵

第3种释文:夷寐锦上下至于伐城放来前部太使者多于桓奴主薄贵

第9行

第1种释文:□□□境□募人三百新罗土内幢主下部□位使者补奴

第2种释文:使教懃复内募人七百新罗土内幢主求部拔位使者端奴

第3种释文:德教来鑛大募人三百新罗土内幢主下部拔位使者补奴

第4种释文:□□□广□募人三百新罗土内幢主下部拔位使者补奴

第5种释文:□□□境□募人三百新罗土内幢主下部拔位使者补奴

第10行

第1种释文:□疏奴扌+?□凶鬼盖卢共?+甚募人新罗土内众人跓动□□

第2种释文:□统奴扌+?狃凶兔盖卢供金+甚募人新罗土内众人计?动迁□

第3 种释文:□流奴扌+?□凶鬼盖卢共甚募人新罗土内众人跓动迺□

第4种释文:□□奴扌+?□□鬼盖卢共?+甚募人新罗土内众人跓□□□

以上列举的“前面”诸行碑文的不同识读,只是按照()中的文字和带有?的不确定文字理论性的排列,不一定很准确。其中有的行不同识读多些,有的少些,因为每一行()内的不同文字多少不一样的缘故。因此,高句丽研究会的新释文并非完整统一的释文,不具有权威性,充其量可以作为诸多释文中的一种特殊记录方式而已。

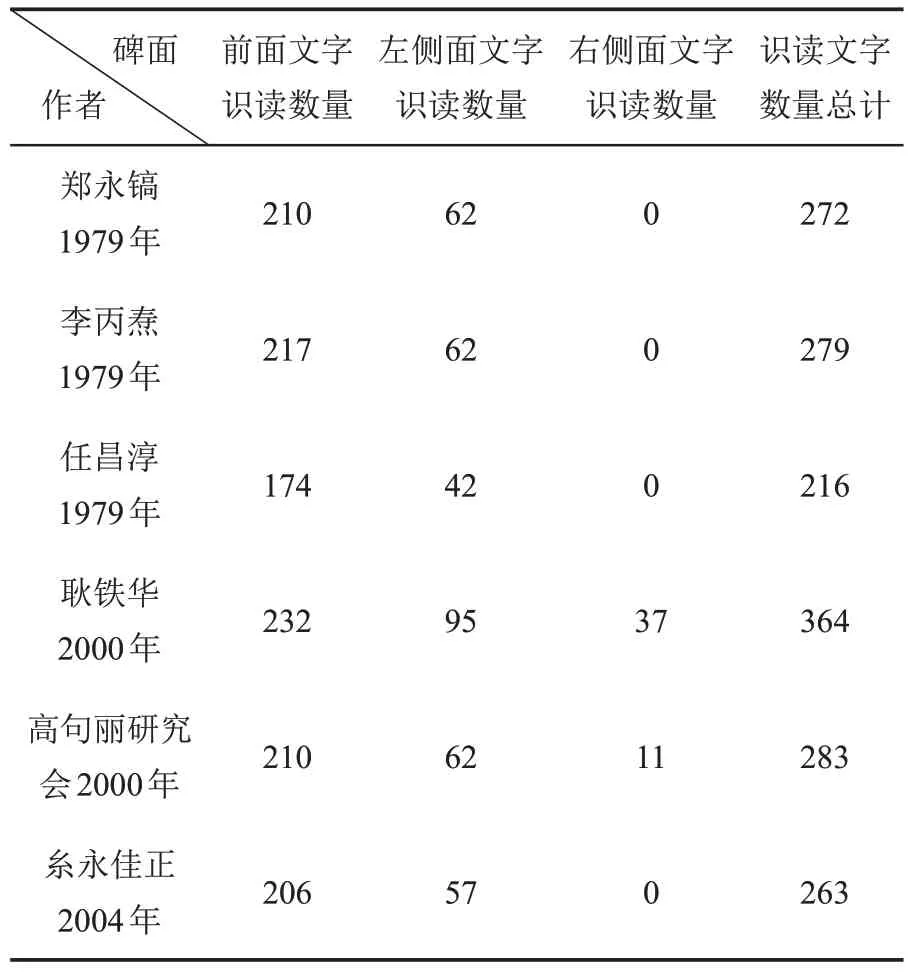

除掉()内的不确定或不同文字,得到共同认可的文字数见表1。

表1 高句丽研究会新释文共同认可的文字数量

前引高句丽研究会公布的新释文是专家学者共同识读的,其中包括存在分歧的文字数量为:“前面”识读210字,左侧面识读62字,右侧面识读11 字,总共识读283 字。将其与1979 年以来诸家识读的各种释文比较见表2。

从表2可以看出,高句丽研究会此次识读的文字已经超过了1979年郑永镐、李丙焘、任昌淳先生识读文字的数量,也超过了日本学者糸永佳正2004 年识读的文字数量。但是,这一统计数字包括了十几种不同的意见和看法,如果去掉这些不同意见,参加识读的委员们共同认可的文字却只有209个。统一后识读文字209个就大大地少于各位学者的识读数量了。

表2 各种释文释读数量比较表①表中郑永镐、李丙焘、任昌淳的释文数字,根据韩国檀国大学史学会编《史学志》1979 年第13 辑所发表论文中的释文统计。糸永佳正的释文数字,根据日本《历史研究》2004 年第42 卷发表的《中原高句丽碑的“高丽太王”和丽、罗关系》中的释文统计。

至于学者们分歧意见较大的文字,早已存在,原本是见仁见智的看法,莫不如各自发表自己的释文,这样会看得更为清楚些。

二、碑文考释与说明

1993 年7 ~8 月间,应韩国文化财研究所之邀请,我曾去韩国进行文物遗迹考察。在安喜均、李亨求、郑光龙诸位先生陪同下专程考察了忠州高句丽碑,并拜会了中原郡副郡守金礼植先生,就忠州高句丽碑的保护与研究交换了一些看法。

陪同考察的李亨求博土是韩国研究好太王碑的专家,著有《广开土大王陵碑新研究》《高句丽考古与文物》《江华岛古代支石墓调査研究》等著作,对于古代金石文字及高句丽文物遗迹有深入的研究。李先生同我一起仔细研读忠州高句丽碑,参照拓本校核文字,并拍下了许多珍贵的照片。归国后我曾整理出一篇释文,由于工作调转等原因,稿子搁置下来。1999 年下半年我将《冉牟墓志与中原高句丽碑》的研究论文寄给韩国高句丽研究会,2000年该论文被收入《中原高句丽碑研究》第521 ~541页,其中忠州高句丽碑释文在第534 ~535页。

我读过一些学者的释文,感到其中尚有一些不通畅,甚至不合乎文法之处。从现已发现的高句丽时期遗留下来的文字资料看,无论是中国境内的好太王碑、冉牟墓志、集安高句丽碑,还是韩国境内的忠州高句丽碑,大体上都是公元5世纪的作品,都是用汉字隶书写成的,也都应该符合当时汉语言文字的使用规范。高句丽国内有相当数量的汉人,有的官爵、职位很高,高句丽贵族中汉字功底较深者也大有人在。他们的文章结构谨严,文从字顺,虽有个别文字与今日使用不同,但大体上应该能通读。我是本着这一原则去读好太王碑、集安高句丽碑和冉牟墓志的,并完成了《好太王碑新考》《集安高句丽碑研究》《高句丽碑刻研究》和《高句丽冉牟墓研究》等著作与论文。读忠州高句丽碑亦应当如此,重要的是亲临碑石前识读,然后参考清晰照片和优良拓本进行校核。

同好太王碑释文、集安高句丽碑释文、冉牟墓志释文一样,我判读的忠州高句丽碑释文也不过是一家之言。尽管努力判读,毕竟年代久远,加之风雨剥蚀,识读错误之处是在所难免的。然而,这毕竟是中国学者对忠州高句丽碑的第一篇释文,2001年发表在《通化师范学院学报》上。[2]

2013 ~2015 年期间,韩国历史学会多次邀请我同集安博物馆孙仁杰去首尔参加学术会议,介绍新出土的集安高句丽碑及其研究状况。在林起焕、孔锡龟、余昊奎、高光仪等先生的陪同下,到忠州高句丽碑博物馆进行考察,了解碑石保存现状,观察各种碑石拓本,讨论碑文的相关内容,并听取了博物馆负责人的介绍,对于碑文考释研究很有帮助。

不久前,我在整理完成《高句丽碑刻研究》项目时②《高句丽碑刻研究》是国家社会科学基金特别委托项目,编号为:15@ZH007,2019年12月通过结项。,经过核对碑文考察记录、照片、拓片,进一步完善了忠州高句丽碑的释文:

前面

高丽建兴四年

第1 行 五月中高丽太王祖王命勑新罗寐锦世世为愿如兄如弟

第2 行 上下相和安抚东夷之寐锦慿太子共前部大使者多分桓

第3 行 奴主簿酋德佃类出安聆之告乃善对至跪官家太子其节

第4 行 问塾上恭看节赐咸罗郡诸食丐赏赐寐锦之衣服建立处

第5 行 用者赐之随遣诸夷赐奴客令节教诸位赐上下衣服教东

第6 行 夷寐锦逮还来节教赐寐锦土内诸邑人贱客并新王国土

第7 行 大位诸位上下衣服来受教跪赏之十二月廿三日甲寅东

第8 行 夷寐锦上下至于伐城教来前部大使者多分桓奴主薄酋

第9 行 德新罗境内募人三百新罗土内幢主下部拔位使者补奴

第10行 客流奴招抚凶斯盖卢共谋募人新罗土内众人践动迺平

左侧面

第1 行 □□□中陈兵□伐城不获发村舍□□受取时便抄得□

第2 行 □□□帅众□□邑部功德兴慰忿□□□赐节人刺破□

第3 行 □□□来赐□辛酉年恩德赐十□□□百残挟王国土□

第4 行 □□□□□□众城还归奴客卖句□□□节赐境安抚募

第5 行 □□□□□梁□□□土有□辛酉年赐新罗东夷寐锦土

第6 行 □□□□□多分桓奴弥沙城斯色谷命古邹加共军至于

第7 行 □□舍于□古牟娄城守事下部大兄躬率奴客□□□□

右侧面

第1 行 □东夷寐锦赏赐□□前部大兄□□□□□孙继□□来

第2 行 命□□□□□□□□利嗣东部小兄□归□□□□□□

第3 行 □□领众□□宪治域节赐□□□□□□□□□□□□

第4 行 □□□□□□□娄□□□□□□□□□□□□□□□

第5 行 □等自□□□□残合□□□□□□□□□□□□□□

第6 行 □归乡□□弥沙□□□□□□□□□□□□□□□□

其中黑体字标明的是最新识读或修定的文字。可惜背面文字剥蚀太严重,只在第1、2行下部可见“寐锦”“城”等文字,证明此碑确为四面环刻文字,如好太王碑一样。

这一释文最后完成时间为2018 年10 月20日,有几点需要进行说明。

其一,我仍然坚持保留前面碑文之上的横向一行文字:高丽建兴四年。这是1979 年李丙焘释文提出来的,《史学志》上记作“建兴四1993 年8 月,我和李亨求先生在碑前考察时,基本看出了字形与位置,拍下的照片字形也较清楚。2013 年4 月,我与孙仁杰前往考察时,也注意到文字的位置,只是由于有围栏相隔,加上灯光较暗,难以辨识文字。

2000年2月,韩国高句丽研究会主持的碑文新释,没有识读这一行文字。但是,在当年出版的《中原高句丽碑研究》一书第19 页照片17、第39 页照片52、第51 页拓片的上部都可以十分明显地看出有一行文字,其中“建兴四年”较为清楚。

其二,前面第1行第11字,应为“勑”字(今与“敕”字相通);第2 行第12 字,应为“慿”字(今与“凭”字相通)。这是重新修正的两个字。第6行第19、20字,新释为“并新”;第10行第1字,新释为“客”;第23字新释为“平”。

其三,左侧面第1行第22字,新释为“得”;第2行第22字,新释为“破”;第3行第12字,新释为“赐”,第17 ~ 19字新释为“百残挟”;第4行第7、8字,新释为“众城”,第23字新释为“募”;第5行第 16 字,新释为“赐”;第 6 行第 12 字,新释为“城”;第7行第18、19字,新释为“奴客”。

其四,此次新释文字,前面236 字,左侧面107字,右侧面37字,总共识读出380字。

这一释文比以往各家的释文多出的文字见表3。

表3 各种释文数量比较表

再一次申明,碑刻文字的识读与隶定本来就是见仁见智的,不同的学者有不同的识读原则与识读方法,隶定后的文字也会各有不同,这是十分正常的。各自根据识读文字进行的解释也会有所不同。无论是谁的释文,都不过是一家之言,一家释法。可以百花齐放、百家争鸣,应该在尊重他人研究成果的基础上平等地进行讨论研究,求同存异。

三、忠州高句丽碑的内容及其年代

由于忠州高句丽碑的文字剥蚀较为严重,加之诸家所释文字略有出入,对于碑文内容只能有个大致的判断,那就是在建兴四年前后,高句丽与新罗、百济之间的关系,以及相互交往,包括使者来往聘问和劫掠战事等。

关于建兴年号,在高句丽相关文物的铭文上曾经有过。1913 年,在距离忠州高句丽碑不远的中原郡老隐面出土了一件释迦牟尼佛像的光背,佛像已丢失,只留下光背部分,现藏韩国国立扶余博物馆。光背正面刻有两尊菩萨立像和三尊佛像,底衬火焰锦纹,背面刻有汉字铭文5 行39字:

建兴五年岁在丙辰

佛弟子清信女上部

儿奄造释迦像

愿生生世世值佛闻

法一切众生同此愿[3]①参见李殿福.高句骊金铜、石雕佛造像及中原郡碑——兼谈高句骊易名高丽之始[J].考古,1993(8):751-757.李殿福先生记载此光背出土于1915 年,韩国李丙焘记载为1913年。

以往曾认为建兴是百济的年号,韩国李丙焘等学者认为是高句丽的年号。建兴五年丙辰是高句丽长寿王六十四年(公元476年),忠州高句丽碑的建兴四年应该是建兴五年的前一年,干支为乙卯,公元475年。[4]

此碑开头便明确记录了时间:建兴四年五月中,这正是高句丽长寿王时期。碑文记录了长寿王时期高句丽与新罗、百济的关系。

根据好太王碑第一面第8 ~9行记载“百残、新罗,旧是属民,由来朝贡。”[5]可知在好太王即位前,高句丽第十七、十八代王小兽林王和故国壤王统治期间,高句丽一直维持着与新罗的友好关系,对百济时有征伐,震慑其臣服。在《三国史记·高句丽本纪》中已有明确记载。好太王即位在辛卯年(公元391年),倭寇趁着好太王为父亲服丧期间,一再入侵新罗、百济,以武力压服两国,企图迫使他们背离高句丽。鉴于此种情况,好太王在即位第六年丙申,亲自率领水陆大军征讨倭寇,援救新罗,征服百济,并将倭寇驱逐出朝鲜半岛,使半岛局势得到稳定。新罗原本与高句丽关系较为密切,对于好太王率军救援十分感激,继续称臣纳贡。而百济一度在高句丽与倭寇的军事压力前首鼠两端,看到高句丽大军驱除了倭寇,又向好太王示好,表示称臣纳贡。当然,文献和碑文所记“旧是属民,由来朝贡”只是相对的,某一时期的记录而已。长寿王即位后,继续好太王的方略,施行辽东和朝鲜半岛的稳定政策,发展经济,增强国力。由于西南方慕容氏集团的强势发展,对高句丽的扩张十分不利。因此高句丽不得不向半岛发展。长寿王十五年(公元427 年),高句丽决定将都城从国内城南迁至平壤,统治重心南移,一方面与新罗、百济保持友好关系,另一面则等待时机向南扩张。

忠州高句丽碑记录的正是高句丽迁都平壤之后与新罗、百济的交往。碑文记述了好太王以来到长寿王时期命敕新罗王,表明世世代代与之友好的愿望,两国要亲如兄弟,上下融合,同时要让新罗王代为管理周边东夷小国的相关事务,并进一步管理半岛南部。稳定新罗乃是为了高句丽实施南下政策,完成统一半岛的大业。

忠州高句丽碑文中称的祖王,应该是指长寿王,称其为祖王的只能是他的孙子即后来文咨王罗云。长寿王的儿子名助多,死得比较早,长寿王在位时间长达79 年,只好将孙子罗云作为太子。碑文里的太子指的就是尚未即位的罗云,他来担任安抚新罗王的高句丽大使是完全合适的。由于他的储君地位、太子的身份,受祖父长寿王之命,在高句丽南界与新罗王和南方小国君臣会晤,宣示长寿王世代友好的诏告,对于稳定边境和半岛局势是颇为重要的。其中还有随行人员大使者多分桓奴和主簿酋德,一行人在高句丽与新罗交界处友好会面,向新罗王和东夷小国王臣赏赐高句丽衣服、用物,安抚民众、奴客和食丐等。新罗王与诸国王臣表示愿受高句丽节教。新罗王还招募了边境一带三百民众集合在伐城,帮助高句丽大臣多分桓奴、酋德安抚边境地区的流民。于是立此碑为证。

处在高句丽南部的百济王看到高句丽使臣与新罗交往,稳定双方边境,也试图与新罗的使者商量,在新罗境内招募三百人参与其事,却引起了新罗边境内的民众骚动不安。为稳定高句丽与新罗、百济交界的形势,高句丽调动军队,维护伐城一带秩序。左右侧面碑文中还有军队节制、赏赐等一系列活动。可惜剥蚀严重,难以识读。

经过识读与考证,忠州高句丽碑所记史事应该发生在长寿王在世的后期,为了推行高句丽南下政策,委派太子罗云和大臣多分桓奴、酋德在边境地区诏见新罗王臣,与之会晤,表明友好之情。碑文记录了这一历史事件,包括赏赐、安抚、招募等事务。很明显,碑文中称的太王应该是好太王,祖王应该是指长寿王。此时长寿王还在世,还不能镌刻长寿王的名号,从罗云的身份只能称其为祖王。《三国史记·高句丽本纪》记载长寿王在位79年去世,孙子罗云即位,文献记为文咨王或文咨明王。因此碑文中的太子,是长寿王孙子罗云无疑。

高句丽的碑制,好太王碑之前应该是圭形碑,集安高句丽碑出土已经证实。好太王死后则确立了方柱形碑,忠州高句丽碑的形制可以证明,只是规格比好太王碑小许多。再从文字内容看,忠州高句丽碑绝非王者之碑,作为太子罗云出巡立的碑,规格大小是较为合适。碑文所记载的主要内容,既与长寿王迁都平壤、高句丽向南发展的政策一致,也与长寿王后期与新罗、百济关系的文献记载相一致。

关于忠州高句丽碑的建立年代,以往的研究者有三种意见:

第一种意见是长寿王时期。韩国江西大学教授李基白、汉城(首尔)大学教授金哲埈等认为不能排除长寿王时期建立的可能性:多数人认为,从碑文的内容看,很可能是长寿王时建立的。1979 年6 月9 日的会议上,大多数人主张,建碑年代为长寿王时期,如汉城大学教授边太燮认为,碑文中的“+二月二+三日甲寅”,是长寿王六十八年(公元480 年),特别是左面碑文的“辛酉年”是长寿王六十九年。[6]

第二种意见是文咨王时期,郑永镐先生等根据碑文第一行开头有一“乙”字,认为是乙亥年建立的碑,这个乙亥年正是文咨王五年,公元495年。他认为,碑文记载的内容就是长寿王六十九年(公元481 年)向南进攻新罗的史实,但是,经后来的判读,这个“乙”字是不存在的,因而这种解释也就站不住脚了。在4 月22 日第二次调查会上,以李丙焘先生为代表的一部分人认为,碑是文咨王时建立的。李丙焘在《新东亚》杂志上发表的文章中指出根据碑文开头的“祖王”二字判断,“祖王”就是长寿王,因为文咨王是长寿王的孙子,所以称长寿王为“祖王”。他甚至推测,建碑年代是文咨王的初年。他认为,碑文正、左两面记载的是长寿王时期的事,背、右两面记载的是文咨王时期的事。[6]我国学者徐光辉认为,从正面末尾开始到左侧面,记述了百济、新罗共谋的反叛行为和由此直接引发的南下事件以及高句丽与新罗的边界问题。可见这两面的碑文内容主要是长寿王时期的事迹。既然高句丽与百济、新罗两国的关系日趋恶化,到了文咨王时期就不能不更多地考虑南部征服地区的保全问题,他试图通过拓境碑或定界碑的树立来确定其南界,使之合法化。以此为背景,忠州碑的发现地点恰恰就在高句丽通往岭南(新罗)的交通要地即百济人的聚居地,当不是一种偶然现象,此碑在性质上也绝不是巡狩碑。该碑背面和左侧面的内容虽已无从考察,但很有可能记述了文咨王的重要事迹和树立此碑的目的、意义等。文咨王在位初期曾经南下巡狩,望海而还。因而认为,其南下目的不止于巡狩和望祭海神,忠州高句丽碑很可能就是在这时树立起来的。[7]

第三种意见是平原王时期。已故吉林省文物考古研究所李殿福研究员根据出土的金铜佛造像、石雕佛造像和忠州高句丽碑文都有“高丽大王祖王”之记录,与中国古代王朝赐予高句丽王的封号进行比较之后,提出了高句丽国曾改称为“高丽国”。改称的时间应该在南朝梁武帝普通元年(公元520 年)。高句丽改称高丽的时间上限是梁武帝普通元年(公元520年)二月癸丑,高句丽遣使入梁朝贡,梁高祖册封安臧王为“宁东将军都督营平二州诸军事高丽王”时起,下限到高丽灭亡的唐高宗总章元年(公元668 年)。也就是说高句丽改称高丽是在高句丽后期的148 年期间。忠州高句丽碑文有“高丽大王”的字样,建立时间应在改称高丽之后,因此认为忠州高句丽碑,极大可能是在平原王统治期间建立的。平原王以后诸王忙于应对隋唐王朝的征伐,逐渐走向衰亡,建碑的可能性极小。平原王名阳成,《隋书》《旧唐书》记作汤。在位时间约当陈武帝永定三年(公元559 年)至隋文帝开皇十年(590年)。简言之,李殿福先生认为忠州高句丽碑建于559—590年间。[3]

从以上三种意见看,立碑时间定在长寿王晚期是有道理的。这一点碑文的内容已经提供了重要的依据。

首先,碑文正面上方的文字可释为“高丽建兴四年”。这几个字是从右向左横书。如是表明碑文记载的史事应该是在建兴四年发生的。类似的纪年文字还出现在鎏金铜佛造像的光背上,关野贞释文为:“建兴五年岁在丙辰佛弟子清信女上部□奄造释迦文像愿生生世世□佛闻。”[8]这个“建兴五年岁在丙辰”,诸家一致认为是长寿王六十四年(公元476年)。前一年正好是“建兴四年岁在乙卯”,长寿王六十三年(公元475年)。需要说明的是,忠州高句丽碑发现文字当年(1979 年),学者们在第一面上部发现了横书的文字:郑永镐释为:“铭?碑?”,李丙焘释为“高丽建兴四年”,他认为其中“建兴四”三个字清楚可见,“高丽年”三个字稍模糊。很长一段时间,学者们有赞同的,也有不赞同的。这都是正常的,不同释文可以求同存异。1993 年我在韩国考察时,和李亨求先生对忠州高句丽碑文字进行了认真研读,认为李丙焘的“高丽建兴四年”很有道理。2000年,韩国组织学者进行现场调查,识读文字。对于碑上的文字识读仍然存在较多分歧。只是对于第一面上部的“高丽建兴四年”则予以否定。当时我虽然忝列识读委员会,但并未到现场,只提供论文收录在韩国高句丽研究会出版的《中原高句丽碑》和《中原高句丽碑新照明》两部文集中。《中原高句丽碑》第19页、39页的照片以及第51 页拓片,第一面碑文上部横向文字十分明显,是不容否认的。至于识读如何则视学者的方法了。

金铜佛造像光背的“建兴五年岁在丙辰”,碑文上部“建兴四年”干支应是乙卯。高句丽第二十代王长寿王统治期间(公元413—491 年),干支纪年为丙辰、乙卯的有:

长寿王三年 乙卯 公元415年

长寿王四年 丙辰 公元416年

长寿王六十三年 乙卯 公元475年

长寿王六十四年 丙辰 公元476年

高句丽第二十一代王文咨王统治期间(公元492—519 年)干支纪年中不存在乙卯和丙辰。高句丽第二十二代王安臧王统治期间(公元519—531 年)干支纪年中也不存在乙卯和丙辰。以后诸王,第二十三代王安原王五年乙卯(公元535年),六年丙辰(公元536年)。阳原王、平原王统治期间没有乙卯、丙辰纪年。第二十六代王婴阳王六年乙卯(公元595 年),七年丙辰(公元596年)。明显与碑文记载内容相距太远,与史实不符。至于长寿王三年乙卯,都城尚未南迁平壤,亦应该舍弃。那么,高丽建兴四年若成立,则应该以长寿王六十三年乙卯较为合适。

其次,忠州高句丽碑文字中出现“新罗寐锦”和“凶斯盖卢”。“新罗寐锦”指的是新罗王,“凶斯盖卢”则为百济王。《三国史记·百济本纪》记载:“盖卤王,或云近盖娄,讳庆司,毗有王之长子。”①此文引用《三国史记·高句丽本纪》为韩国民族文化推进会1973年12月发行的影印校勘本。金贞培校勘,李丙焘监修。公元456—475 年在位,正好是高句丽长寿王四十四年至六十三年。碑文盖卢与文献盖卤、盖娄音相同,凶斯则与庆司音韵相通。百济盖卤王在位21 年。《三国史记·年表》中,与高句丽长寿王和百济盖卤王处在同一时期的新罗王应该是慈悲王。《三国史记·新罗本纪》记载:“慈悲麻立干立,纳祇王长子,母金氏,宝圣之女也。”公元458—479 年在位,是高句丽长寿王四十六年至六十七年。

《三国史记·高句丽本纪》记载:长寿王“六十三年(公元475年)九月,王帅兵三万侵百济。陷王所都汉城,杀其王扶余庆,虏男女八千而归。”《三国史记·百济本纪》也有记载:“(盖卤王)二十一年(公元475 年)秋九月,丽王巨琏帅兵三万来,围王都汉城。王闭门,不能出战……王出逃,丽将桀娄等见王下马拜己,向王面三唾之。乃数其罪,缚送于阿旦城下戕之。”史书记载的百济王扶余庆、盖卤王,即碑文中的“凶斯盖卤”。碑上部的“建兴四年”恰好是高句丽长寿王六十三年,新罗慈悲王十八年,百济盖卤王二十一年,公元475 年。正面碑文所记载盖卤王与新罗使臣共谋划招募民众,致使边境地区骚动,导致高句丽王出兵干预,进而围其都城,斩杀盖卤。忠州高句丽碑记事中明确提到百济“凶斯盖卤”,说明太子罗云在新罗边境安抚活动期间,百济王为盖卤,新罗王则为慈悲麻立干。为此次活动而立碑纪念,此年应为上限,下限则应该在罗云保持太子身份,也就是继承王位之前。

最后需要说明,忠州高句丽碑在叙事时大体是按照时间顺序进行的。上部为建兴四年,干支乙卯,长寿王六十三年(公元475年)。正面碑文有五月、十二月新罗王的活动。而《三国史记》记载长寿王六十三年,高句丽攻陷汉城,杀死扶余庆这一事件却是在九月。碑文与文献的月份顺序稍有出入。左侧碑文的干支纪年中,两次出现“辛酉年”的字样。长寿王六十九年(公元481年)正是“辛酉年”,说明立碑时间可能还要晚些。从称呼太王、祖王来看,当事人或立碑人应该是后来的文咨王,南行立碑时他还未继位,也就是说长寿王还在世。因此立碑的年代应该在长寿王六十九年至七十九年(公元481—491年)这十年之间,应该不会超出长寿王末年。