放射性125I粒子组织间植入在颌面部腺源性恶性肿瘤治疗中的应用

杨文丽, 秦 硕, 王璐瑶, 冯晓伟, 孙明磊

(郑州大学第一附属医院口腔科,河南 郑州 450052)

颌面部腺源性恶性肿瘤主要采用手术为主的综合治疗方案,术后放疗在防治术后局部复发和淋巴结转移中发挥重要的作用[1]。近年来近距离放疗对颌面部恶性肿瘤的控制取得了满意的效果[2-3]。但以往对碘125(125I)放射性粒子组织间植入治疗与常规外照射放疗辅助治疗术后颌面部腺源性恶性肿瘤的对比研究较少。本文回顾性分析郑州大学第一附属医院口腔颌面外科收治的颌面部腺源性恶性肿瘤术后患者的临床资料,评价放射性125I粒子组织间植入对颌面部腺源性恶性肿瘤的临床疗效,为临床治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2014年6月至2016年12月郑州大学第一附属医院口腔颌面外科收治的97例颌面部腺源性恶性肿瘤患者为研究对象,其中男43例、女54例,年龄27~65(40.17±5.8)岁。依据大唾液腺癌的TNM分期标准[4],均为Ⅱ~Ⅳ期。所有患者行局部扩大切除,手术范围与肿瘤的范围、肿瘤与周围组织的关系及组织学分型相关。纳入标准:1)经病理学检查确诊,肿瘤原发于颌面部;2)已接受手术治疗和术后放疗;3)KPS评分≥70分;4)自愿参与本研究并签署知情同意协议,研究符合医学伦理学原则。排除标准:1)合并其他良、恶性肿瘤;2)术后存在严重的并发症或确认有远处转移;3)合并有精神神经系统疾病,无法配合完成治疗;4)一般情况较差,合并有严重的呼吸、循环、消化系统功能异常。

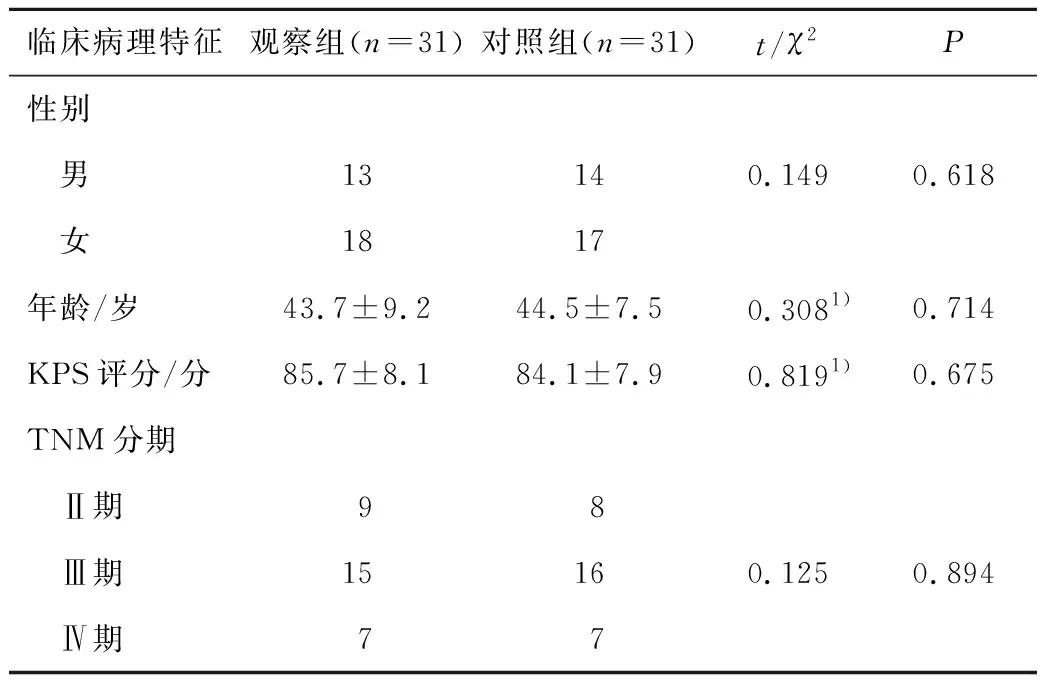

97例颌面部腺源性恶性肿瘤患者术后按放疗方法不同分为2组,观察组患者术后行放射性125I粒子组织间植入近距离放疗,对照组患者术后行常规外照射放疗。为了减少偏移和混杂变量的影响,从性别、年龄、KPS评分和肿瘤分期进行倾向性评分,11匹配,纳入分析的2组患者均为31例。2组患者临床病理特征比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 2组患者临床病理特征比较

1.2 材料和设备放射性粒子源:放射性125I粒子(上海欣科公司,国药准字:20041350),直径(0.8±0.05)mm,长度(4.5±0.5)mm,能量(27.4~35.5)kV,半衰期59.6 d,组织穿透力1.7 cm;直线加速器(美国Varian Medical Systems公司);Discovery750 HD扫描CT机(美国GE公司);Panther三维放疗计划系统(美国Prowess公司);植入手术器械为18G粒子植入针和与其相配套的粒子植入枪(日本Hakko公司)。

1.3 治疗方法观察组术后接受放射性125I粒子组织间植入近距离放疗:患者术后接受CT定位扫描,将检查结果导入计算机三维治疗计划系统进行分析,设计放射性粒子布源计划。处方剂量90~120 Gy,按照术后靶区照射剂量达到90~100 Gy计算放射剂量,要求肿瘤靶区域体积位于90%剂量曲线内。术中按术前设定的位置,在CT引导下将粒子经穿刺针植入,实时评估植入粒子是否与术前设计位点相符,粒子间隔0.5~1.0 cm。

对照组术后2周接受常规外照射放疗:患者固定在治疗体位后进行CT定位扫描,在CT定位图上采用目测法勾画靶区后进行局部放疗。高危区域给予62~66 Gy剂量照射,淋巴引流区及预防照射区给予56~60 Gy剂量照射,放疗时间4~7周。

1.4 术后验证及复诊粒子植入术后48 h行CT检查,将CT数据输入计算机三维治疗计划系统进行分析,验证植入的粒子位置及分布情况,发现冷区应及时补种。所有患者出院后均6个月进行1次随访,随访终点为2019年12月或患者死亡,记录患者肿瘤复发、转移等进展情况。

1.5 不良反应评价标准参照美国肿瘤放射治疗组和欧洲癌症研究与治疗组织放射损伤分级标准对放疗不良反应进行评价,分为0~Ⅳ度。

2 结果

2.1 2组治疗效果比较观察组5例局部复发,复发时间6.4~48.9个月,中位复发时间20.7个月;2例淋巴结转移;2例肺转移。对照组13例局部复发,复发时间5.9~48.3个月,中位复发时间18.4个月;2例淋巴结转移;3例肺转移。观察组3 a局部控制率为83.87%,高于对照组的58.06%,差异有统计学意义(χ2=5.010,P=0.025)。

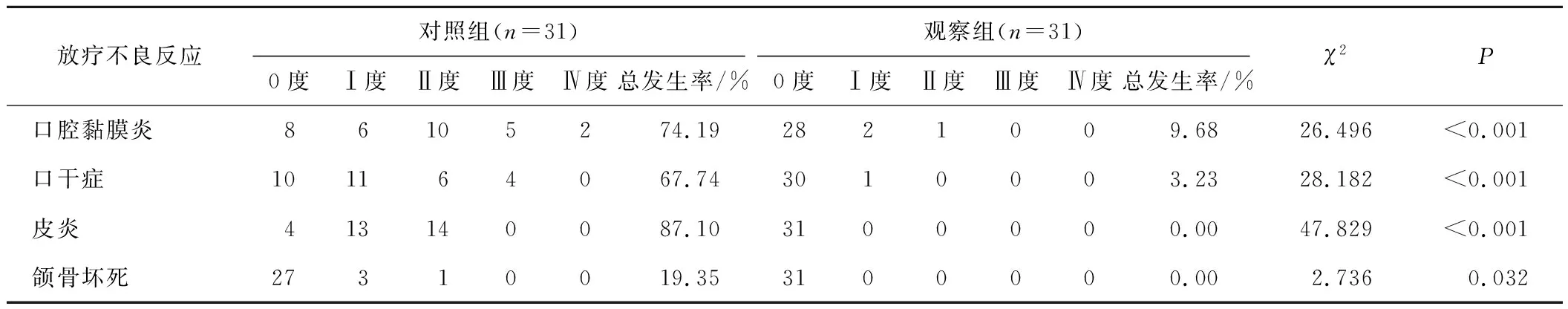

2.2 2组不良反应发生情况比较观察组出现植入手术相关不良反应为粒子植入部位的黏膜局部红肿和轻微疼痛,患者保持术区清洁及对症处理后症状消失,未出现严重影响患者生活质量的Ⅲ度及以上的急性和慢性放射性损伤。观察组口腔黏膜炎、口干症、皮炎、颌骨坏死等放疗不良反应发生率分别为9.68%、3.23%、0.00%、0.00%,均明显低于对照组的74.19%、67.74%、87.10%、19.35%,差异均有统计学意义(χ2=26.496,P<0.001;χ2=28.182,P<0.001;χ2=47.829,P<0.001;χ2=2.736,P=0.032)。见表2。

表2 2组放疗不良反应发生情况比较

3 讨论

腺源性恶性肿瘤有较强的浸润性,尤其是腺样囊腺癌易侵犯神经并沿神经扩散,腭部腺源性恶性肿瘤可沿腭大神经扩散至颅底。有时肉眼所见似乎为正常组织,但在显微镜下却常见肿瘤细胞浸润,准确判断病变范围极为困难。颌面部恶性肿瘤一般以手术切除为主,由于术前影像学检查或术中冰冻病理检查常难以准确判断其神经侵犯程度,单纯手术效果不佳。对于高度恶性、切缘阳性及肿瘤侵犯周围组织的患者,术后放疗能有效改善其预后,延长生存期[5-7]。Rodin等[8]对不同方案治疗头颈部复发性肿瘤进行Meta分析,结果表明手术治疗是颌面部头颈部复发性肿瘤的主要方法,但手术联合术后放疗可以取得更好的临床效果,提高患者生存率和局部控制率;同时认为放射性粒子组织间植入放疗与常规外照射放疗相比,可有效降低术后并发症和复发率。

肿瘤接受照射剂量的多少是放疗疗效的重要影响因素。依据肿瘤的病理学特点,颌面部恶性肿瘤照射野需要包括整个颌面部乃至颅底区,但由于解剖结构特殊,毗邻口底、血管、气管等重要器官的限制,传统外照射放疗肿瘤靶区剂量难以达到处方剂量而影响放疗效果。放射性125I粒子组织间植入治疗为近距离放疗的代表,在多种肿瘤的治疗中取得了良好治疗效果[9-10]。放射性125I粒子组织间植入对颌面部肿瘤患者进行术后放疗,可对肿瘤靶区给予较高剂量、对周围正常组织给予较低剂量,具有创伤轻、高选择性、不良反应轻等优点[11]。王兴等[12]利用赝复体辅助术后近距离放疗治疗颌骨恶性肿瘤,结果表明赝复体布源器辅助放射性125I粒子组织间植入近距离放疗可有效防治恶性肿瘤的复发和转移。张杰等[13]应用放射性125I粒子组织间植入治疗15例口腔颌面部腺源性恶性肿瘤,结果表明放射性125I粒子组织间植入治疗可获得较好的局部控制率和治疗有效率,对控制颌面部腺源性恶性肿瘤的复发和淋巴结转移有良好的近期疗效。本研究结果表明:观察组3 a局部控制率高于对照组,说明放射性125I粒子组织间植入治疗能减少腺源性恶性肿瘤肿瘤的复发。其原因是放射性125I粒子在病灶内部持续不断的照射术区,在一定程度上克服了乏氧细胞放射抗拒性。相比于传统外放疗,放射性粒子随着时间的增加,逐渐积累的粒子放射剂量可以成倍提高靶区内剂量,加强了对肿瘤的杀伤效应。虽然相比常规外照射放疗的13例局部复发、2例淋巴结转移、3例肺转移情况有所好转,但仍然有5例复发、2例淋巴结转移、2例肺转移,分析原因与肿瘤患者自身特点和放射性125I粒子穿透力不足、靶区范围不够及靶区边缘剂量较低相关[14-15]。2组放疗不良反应发生情况比较分析结果表明,观察组患者口腔黏膜炎、口干症、皮炎、颌骨坏死等放疗不良反应发生率等明显低于对照组。具体原因如下:常规外放疗对正常组织损伤重,更易导致皮肤和腺体损伤,出现放射性皮炎、口干及放射性骨坏死等症状[16];观察组放射性125I粒子组织间植入近距离放疗增强了局部放射剂量,而周围组织剂量相对较低,从而减少其对周围组织的放射性损伤。

综上所述,对于颌面部腺源性恶性肿瘤,放射性125I粒子组织间植入治疗可有效控制术后局部复发,并减少放疗不良反应。但对于高度恶性的腺源性肿瘤,仍需考虑其发生局部复发及远处转移的可能性。本研究随访时间短,远期疗效及生存率有待于延长随访时间来进一步验证。