中学生心理素质量表在中、德两国样本中的测量等值性检验

武丽丽,张大均,程 刚,胡天强,Detlef H. Rost,4

1. 辽宁师范大学 脑与认知神经科学研究中心,辽宁 大连 116029; 2. 西南大学 心理学部,重庆 400715; 3. 贵州师范大学 心理学院,贵阳 550025; 4. Philipps-Universität Marburg,Faculty of Psychology,Marburg Germany 35037

心理素质是学生素质的重要组成部分,对学生的心理健康、社会适应、学业发展和行为习惯等均具有积极的影响,是衡量学生心理发展的综合性、稳定性指标[1].我国研究者[2]依据多年的理论分析与实证研究,将心理素质定义为: 以生理条件为基础的,将外在获得的刺激内化成稳定的、基本的、内隐的,具有基础、衍生和发展功能的,并与人的适应行为和创造行为密切联系的心理品质.这一概念揭示出心理素质是包含从稳定的内源性心理基质到外显的适应性行为习惯的多层面自组织系统[1].

对心理素质结构的探讨是心理素质测量工具研发的基础,它历经了从层次结构模型到双因子结构模型的逐步深入过程.冯正直等[3]采用文献分析等质性研究与因素分析等量化研究相结合的方法,初步提出心理素质结构包含认知、个性和适应性3个维度,并基于此编制了具有较高信效度的中学生心理素质问卷.随后,采用探索性因素分析和验证性因素分析,对该问卷进行修编,构建了心理素质的高阶结构模型,验证了心理素质层次结构模型的合理性.与此相应,有研究者[4-5]对小学生和大学生心理素质亦进行了类似的探讨,形成了小学生和大学生心理素质系列问卷.近年来,随着统计工具和心理测量学的不断发展,双因子模型被广泛用于解决数据维度选择问题[6-7].因此,研究者们引入双因子模型理论,尝试进一步优化心理素质结构.心理素质双因子结构认为,心理素质是由一个一般因子整体心理素质和认知、个性和适应性(能力)3个特殊因子构成的,其中整体心理素质反映各维度的共同性,而3个特殊因子反映各维度之间的差异性[8].相比较而言,双因子模型在理论上能更好地反映心理素质的构念,在模型拟合上也显著优于层次结构模型[8].基于此,胡天强等[9]对中学生心理素质量表进行修订,同时也对小学生和大学生心理素质问卷进行了修订,最终分别形成了结构清晰、信效度良好的小学生、中学生和大学生心理素质系列量表(简化版); 随后,运用该系列量表对全国大、中、小学生群体进行大样本测量,并在此基础上分别建立了中国大、中、小学生心理素质常模,为中国青少年(学生)心理素质研究提供了可靠、适用的测量工具.

既往研究对心理素质内涵结构的探讨、测量工具的开发以及常模建立,为客观评估中国学生心理素质发展水平,深化心理素质研究奠定了基础.目前,大量研究已表明[10-11],高水平的心理素质能够稳定促进学生的积极适应和良好发展,证明心理素质是全面衡量儿童青少年心理发展水平的综合性指标.然而,心理素质概念是在中国文化背景下提出来的,具有中国文化特色,体现的是中国儿童、青少年在学校教育情境中的心理品质,那么,心理素质概念及其结构是否也适合西方文化教育背景下的儿童、青少年,是一个亟待探讨的问题.张大均等[12]认为,“文化/社会/历史”脉络会制约个体心理素质的发展.中国与德国分别属于东西方不同文化的国家,存在诸多文化差异.教育体制方面,德国实行小学后分流制,根据个体发展的差异分流到主体中学(Hauptschule)、实科中学(Realschule)和文理中学(Gymnasium)等教育目标不同的中学.其中,主体中学的定位主要是为低端职业技能做准备; 实科中学定位于高端职业教育,目的是培养全面发展的实用型人才; 文理中学属于学术性中等教育,目的是为学生将来进入大学学习和从事科学研究做准备[13].可见中德两国的社会文化背景、教育模式等均存在差异,那么,心理素质概念和理论结构是否适用于德国,中国学者编制的学生心理素质量表是否也适用于测量德国文化教育背景下的学生心理素质呢? 迄今为止,还没有基于东西方文化背景的心理素质跨文化比较研究.

虽然不同文化背景会影响人的心理行为,但同时代人类的心理行为也具有共同性.首先,就素质而言,它存在于每个个体中,个体间的素质差异体现在发展水平、功能发挥程度上的差异,而非有或无的差异[1].因此,心理素质作为素质的重要组成部分,虽然这一概念提出于中国文化背景下,但作为人的基本心理品质,理论上应该是人类所共有的,而科学的心理素质量表理应适合测量不同文化背景的人群,即具有跨文化的适用性.其次,文化对人的心理品质尤其是对人格品质的形成具有重要影响,特定的社会文化塑造特定的人格品质,但不同文化下的人格品质又有共同基质.跨文化人格研究领域的知名学者Church[14]对此有着清晰地阐述: 一方面,人格品质有其独特性,特定文化下的人们持有特殊的人格成分; 但另一方面,人格品质又有其共通性,不同文化背景下的人们共有部分人格成分,是在全人类共同演化过程中逐步形成的.虽然心理素质是一个具有中国文化特色的心理学概念,但其形成和发展也与人格品质相类似,本质上也是在先天遗传生理的基础上与后天社会文化环境交互作用的过程中形成和发展的[1].所以,心理素质无论在中国文化还是西方文化背景下的相似群体均应有共同的成分.但受文化因素的影响,人类的心理可能呈现出不同的普遍性水平,因此,比较不同文化背景下人的心理素质,不但有利于促进心理素质的跨文化研究,而且有助于推动中国特色心理学研究的国际化.而要解决该问题,就必须首先检验量表的跨文化测量等值性.

随着心理素质研究的不断深入,心理素质的研究对象已经涵盖中国大、中、小、幼各年龄段的学生,同时还拓展到教师、军人等群体.其中,尤以中学生的心理素质备受关注,中学生正处于由儿童向成人过渡的关键期,这一时期中学生面临着来自自身、家庭、学校、社会等方面的压力[15],随之而来面临各种心理和行为问题的高发.从心理素质的功能来讲,提高中学生的心理素质有助于其克服发展中的困难,实现健康成长.因此,本研究拟从跨文化的角度出发,以中学生心理素质量表(简化版)(APSS-SV)为例,检验其在中德两国(东西方)中学生群体中的测量等值性,并在测量等值性的基础上考察中德两国中学生心理素质各因子的潜均值差异,以期检验学生心理素质量表的科学性,促进心理素质量表的广泛运用以及心理素质的跨文化研究.

1 对象和方法

1.1 对 象

1.1.1 中国样本

随机选取重庆市2所普通中学,采用整群抽样的方式抽取7~9年级中学生共1 290名,其中7年级488名(37.8%),8年级373名(28.9%),9年级429名(33.3%),平均年龄为13.42岁(SD=1.06),男生631名(48.9%),女生651名(50.5%),其中8名(0.6%)被试的性别信息缺失.

1.1.2 德国样本

随机选取德国黑森州马尔堡市的实科中学和文理中学各一所,采用整群抽样的方式抽取7~10年级中学生共609名(注: 文理中学学制传统为5~13年级,5~10年级为中等教育第一阶段,11~13年级为中等教育第二阶段,又称为文理中学高级部; 实科中学为5~10年级,相当于中等教育程度.因此,为平衡中、德两国中学生的年龄和学龄段,选取德国7~10年级中学生.由于德国实行的是小班化教育,因此,相比中国中学的被试量较少),其中7年级194名(31.8%),8年级126名(20.7%),9年级104名(17.1%),10年级185名(30.4%),平均年龄为14.33岁(SD=1.51),男生274名(45%),女生335名(55%).

1.2 工 具

APSS-SV是评估中学生心理素质水平的自评量表[9],该量表共24个题项,包括认知品质、个性品质和适应性(能力)3个维度,每个维度8个题项,量表为5级计分,从“非常不符合”到“非常符合”,分数越高,表明心理素质水平越高.本研究中,APSS-SV在我国中学生群体中的内部一致性系数为0.92,验证性因素分析各拟合指标良好(CFI=0.95,TLI=0.94,RMSEA=0.035,90%CI[0.032,0.039],SRMR=0.03).

APSS-SV德文版由德国著名心理学家和既精通中文又精通德语的心理学博士共同翻译,然后由另一名既精通中文又精通德语的心理学研究者回译成中文,之后对存在差异之处进行调整,确保量表每个题项的表达准确、清晰.德文版APSS-SV在德国中学生群体中具有良好的内部一致性信度(Cronbach’s=0.82)、结构效度(CFI=0.90,TLI=0.88,RMSEA=0.041,90%CI[0.035,0.047],SRMR=0.05)和效标效度(与自尊相关:r=0.49; 与自我效能感相关:r=0.68).

1.3 数据处理

采用SPSS 24.0和Mplus 7.4对数据进行分析处理.对APSS-SV各项目得分进行Kolmogorov-Smirnov正态性检验,结果显示各项目的峰度与偏度值均显著(p<0.001),因此,选择适用于非正态分布数据的稳健极大似然估计法对数据进行分析.采用多组验证性因素分析(Multi-group Confirmatory Factor Analysis,MCFA)检验APSS-SV在中德中学生之间的测量等值性,模型拟合的评价指标包括χ2/df,CFI,TLI,SRMR,RMSEA,由于卡方检验容易受样本量的影响,因此采用拟合指数差异的方法来检验测量等值[16],当CFI和TLI的变化值小于0.01,RMSEA的变化值小于0.015时,表明不存在显著差异,即认为等值模型可接受[17].

2 结 果

2.1 初步分析

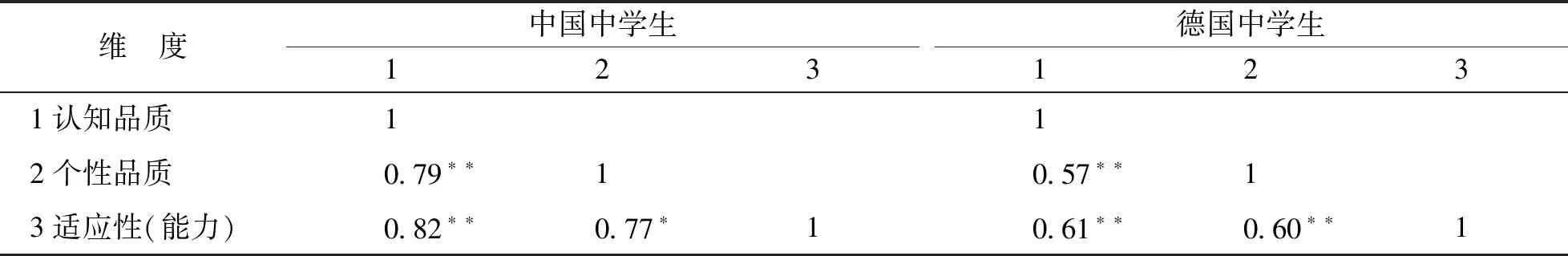

首先,分别分析中、德两国中学生认知品质、个性品质和适应性(能力)之间的相关程度,结果显示,中、德两国中学生在认知品质、个性品质和适应性(能力)之间相关显著,且相关程度均为0.5以上(表1),按照研究者所提出的r效应量标准[18],各维度之间的相关在中、德两国样本中均达到较大的效应量.

表1 中、德两国中学生心理素质各维度之间的相关

2.2 单组验证性因素分析

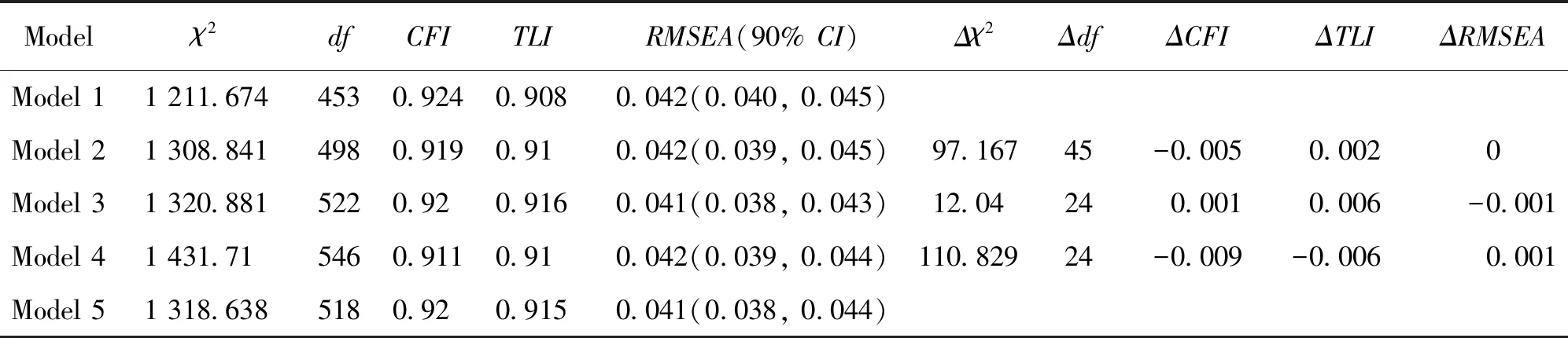

采用Mplus 7.4分别对中、德两国中学生样本及总样本的心理素质双因子结构进行验证性因素分析,结果显示,基于双因子模型修订的APSS-SV在中、德两国中学样本及总样本中的模型拟合良好(表2).

表2 APSS-SV的双因子结构模型拟合指数

2.3 测量等值检验

2.3.1 形态等值检验

首先运用多组验证性因素分析检验潜变量的构成形态或模式是否相同,即检验APSS-SV量表在中、德两国中学生群体间是否具有相同的因素或结构.形态等值模型通常作为基线模型,进一步的等值性检验均是在此基础上通过限制相应参数而生成的嵌套模型.在形态等值性检验中,允许各种参数自由估计,模型的拟合指数如表3的Model 1所示,各项拟合指标良好,形态等值成立,可进行下一步分析.

2.3.2 弱等值检验

在形态等值的基础上,设定因子载荷跨组相等(弱等值),模型的拟合指数见表3的Model 2,结果表明模型拟合良好,对Model 2和Model 1的拟合指数进行比较: 卡方差异检验显著(Δχ2=97.167,Δdf=45,p<0.01),虽然卡方差异检验显著,但由于卡方检验容易受样本量的影响,随样本量的增加而更倾向拒绝原假设,因此采用拟合指数差异的方法来检验测量等值,ΔCFI和ΔTLI分别为-0.005和0.002,均小于0.01,ΔRMSEA小于0.015.表明因子载荷在中、德两国中学生间跨组等值,即弱等值成立.

2.3.3 强等值检验

在因子载荷等值的基础上,设定观测变量的截距跨组相等(强等值),模型的各项拟合指数见表3的Model 3,结果表明模型拟合良好,对Model 3和Model 2的拟合指数进行比较: 卡方差异检验不显著(Δχ2=12.04 ,Δdf=24,p>0.05);ΔCFI和ΔTLI分别为0.001和0.006,均小于0.01,ΔRMSEA小于0.015,表明测量题项的截距在中、德两国中学生间跨组等值,强等值成立.

2.3.4 严格等值检验

在强等值成立的基础上,设定观察变量的误差方差跨组等值(严格等值),模型的各项拟合指数见表3的Model 4,结果表明模型拟合良好,对Model 4与Model 3的拟合指数进行比较: 卡方差异检验显著(Δχ2=110.829,Δdf=24,p<0.01);ΔCFI和ΔTLI分别为-0.009和-0.006,均小于0.01,ΔRMSEA小于0.015,表明各个题项的误差方差在中、德两国中学生间跨组等值,严格等值成立.

2.4 跨文化的潜均值差异比较

弱等值和强等值成立是进行潜均值比较的前提,在强等值模型的基础上,对中、德两国中学生样本之间APSS-SV的潜均值进行比较分析,设置中国组的中学生样本为参照组,将其潜均值设置为0,模型拟合指数见表3的Model 5,对APSS-SV跨中国和德国中学生样本的潜均值差异进行估计,结果显示一般因子整体心理素质(SE=0.050,t=0.435,p>0.05)和3个特殊因子认知品质(SE=0.094,t=0.190,p>0.05)、个性品质(SE=0.089,t=0.383,p>0.05)、适应性(能力)(SE=0.072,t=-0.627,p>0.05)的潜均值跨组差异均不显著.

表3 APSS-SV在中德两国中学生样本中跨文化等值性拟合指数

3 讨 论

3.1 心理素质双因子结构具有跨文化的稳定性

本研究首先对APSS-SV在中国中学生和德国中学生中的信效度进行检验,结果表明APSS-SV中文版和德文版均具有良好的内部一致性信度、结构效度和效标效度.对APSS-SV的结构模型进行检验,单组验证性因素分析的结果表明APSS-SV的双因子结构模型在总样本、中国中学生和德国中学生样本中拟合良好,证明了心理素质双因子结构具有跨文化的稳定性.

3.2 中学生心理素质量表具有跨文化的一致性

尽管量表在不同的群组中均具有良好的信效度,但若对群组间进行心理比较,必须以测量等值性为前提[19].因此,本研究首次采用多组验证性因素分析检验APSS-SV的跨文化测量等值性,研究结果确立了APSS-SV在跨中、德两国中学生样本组的形态等值、因子载荷等值、截距等值及误差方差等值.形态等值成立表明APSS-SV在中、德两国中学生中测量了相同的潜在构念,包括一般因子整体心理素质和3个特殊因子认知品质、个性品质和适应性(能力).形态等值是检验其他等值性的前提条件[20],基于形态等值的确立,构建更为严格的测量模型.因子载荷跨组等值表明APSS-SV各条目与潜变量(一般因子和3个特殊因子)之间在中、德两国中学生间具有相同的意义,潜变量每变化一个单位,观测变量在不同组中也会产生同等程度的变化.基于此,研究进一步检验APSS-SV跨中德两国中学生样本组的截距等值性,截距等值成立的结果表明APSS-SV在中、德两国中学生间具有相同的参照点,因此,APSS-SV在中、德两国中学生间的测量参照点和单位都相同,保证了用观察分数估计潜变量分数的无偏性,能够采用APSS-SV对中德两国中学生进行潜均值比较.基于截距等值,进一步检验误差方差的跨组等值性,结果表明除了因子载荷和截距跨文化等值外,APSS-SV题项的残差(特殊因素加误差变量)也跨文化相等,即观测分数变异的跨文化差异能够完全反映潜变量变异的跨文化差异.

测量不变性是APSS-SV跨组测量实质性研究的逻辑起点和先决条件,因子载荷等值、截距等值和误差方差等值性的确立表明了APSS-SV具有跨中、德文化测量的不变性[21].这意味着心理素质虽然是在我国素质教育背景下提出的本土化概念,但其适用性却并不局限于中国中学生,心理素质的潜在结构和具体指标在中、德两国不同的文化背景下表现出了跨文化的一致性.这可能是因为在德国中学生中也具有相同的心理素质构成成分,如认知品质中的意识性、监控性,个性品质中的坚韧性、自制性,以及适应性(能力)中的社会适应性等[23-24].

3.3 中德两国中学生心理素质在同一年龄段表现出相同的发展水平

APSS-SV测量等值性的成立,使得中德两国中学生心理素质的比较研究有效并具有可解释性.进一步比较中、德两国中学生群体的潜均值差异,结果发现一般因子整体心理素质和3个特殊因子认知品质、个性品质和适应性(能力)的均值在中、德两国中学生间跨文化等值,这意味着心理素质理论建构本身在跨文化中学生群体中的真实差异不显著,中、德两国中学生群体的心理素质表现出了相同的发展水平.学校教育模式和社会文化的差异会影响心理素质的发展,但除此之外,影响心理素质的因素还有很多,如家庭方面的因素等,并且各因素错综复杂,相互作用[11,24],最终导致中、德两国中学生心理素质在这一年龄段表现出了相同的发展水平.

3.4 研究意义与局限

本研究首次验证了心理素质双因子结构的跨文化稳定性,以及APSS-SV的跨文化测量不变性,这有助于拓展心理素质的适用范围.对心理素质量表测量等值性的探讨适应国家科学研究走出去的发展战略,深化了有中国特色的心理素质及教育研究领域.此外,本研究还进一步发现中、德两国中学生的心理素质具有相同的发展水平,从实证研究的角度揭示出我国实施素质教育成效显著,可以与西方的教学模式进行对比,也可以推进跨文化素质教育.

本研究也存在不足之处,主要体现为抽样在一定程度上具有局限性.本研究对德国中学生的抽样来自一个联邦州,样本量相对较少.此外,德国只是西方文化国家之一,需要与更多西方文化国家进行心理素质的跨文化分析比较,才能进一步扩大心理素质的普适性.

4 结 论

1) 心理素质双因子结构具有跨中、德两国文化的稳定性.

2) APSS-SV在跨中、德两国中学生样本组的形态等值、因子载荷等值、截距等值及误差方差等值,即中学生心理素质概念及测量工具能够推广到德国教育背景中的相同群体.

3) 中、德两国中学生心理素质在同一年龄段表现出了相同的发展水平.