丹参抑制血小板聚集成分的构效关系及协同作用

霍 苏,崔鹤蓉,田学浩,郑 娟,姜文艳,戴子琦,高梦怡,项嘉伟,陈可点,吴倩文,王鹏龙,马 涛*,雷海民*(.北京中医药大学中药学院,北京 0488;.广元市中心医院,广元 68000;.北京工业大学生命科学与生物技术学院,北京 004)

化学成分是药理作用的基础,化合物的协同药理作用是丹参抑制血小板聚集的物质基础。丹参中主要有两类生物活性成分,一类是酚酸,包括丹酚酸A、丹酚酸B、丹参醇、乙酰丹酚酸A、迷迭香酸和原儿茶酸等[1-4];另一类是丹参酮类,如丹参酮ⅡA、隐丹参酮、丹参酮ⅡB和丹参酮Ⅰ等[4-6]。丹参中多种成分具有抗血小板聚集作用,其作用机制各异[7-9]。除了二萜醌类和酚酸类化合物[10-17],在丹参中还发现了许多其他结构的化合物,如生物碱、黄芩苷、原儿茶醛、谷氨酸和丙氨酸等非特异性成分,以及钙、镁和钡等无机元素。上述成分中除了酚酸类和丹参酮类成分外,与血小板聚集相关的活性研究相对较少。本研究拟采用构效关系分析、聚类分析、文献分析和体外试验等方法,开展丹参中主要活血成分抑制血小板聚集的构效关系及协同作用研究,为相关研究提供依据。

1 仪器与试药

1.1仪器 Olymous ix71倒置荧光显微镜(北京昂立博雅科技有限公司);液体枪(Thermo Fisher Scientific)。

1.2试药 酚酸和丹参酮,均购自上海阿拉丁生化科技有限公司,质量分数≥98%;大鼠血浆(北京贝迪生物科技有限公司);血小板稀释液(南京建成生物工程学院,批号191113-12)。

2 方法

2.1化合物收集 丹参中所有与抗血小板活性相关的化合物的初始构型均收集于PubChem数据库(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/),并由Hyperchem 8.0和Chemdraw Professional 16.0构建。

2.2文献分析法 由PubMed数据库(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)执行。检索文章类型为“Article”和“Review”,搜索公式为“丹参与血小板聚集”。采用Pajek和SPSS 22.0软件进行文献计量分析。通过消除不能解释主题的词汇,制定映射规则,合并同义词,通过自编程Pajek对高频词进行统计,实现高频词的统计,统计结果根据生物学意义以表格的形式展示。

2.3结构特征 利用Gaussian 09W计算了B3LYP/6-31G*的几何构型。并对优化后的稳定构型进行振动分析,根据相应势能面上的最小点来测试是否存在虚频率。基于上述B3LYP/6-31G*的优化几何结构,使用Hyperchem 8.0软件包[18]中的QSAR模块进一步计算其物理化学性质。

2.4聚类分析 采用heatmap和K-means聚类方法以及Orange软件根据数据对象的特征,对样本或指标进行分类,使得组内相似度最大化,组间相似度最小化,将目标集合分成由类似的个体组成的多个类的无监督分析过程,以抑制血小板聚集活性作为统计量,形成一个对称的相似性矩阵,以heatmap呈现,将各样本逐一归类[19-20]。

2.5体外对血小板聚集的抑制作用 将大鼠血浆分离上清液,制备富血小板血浆(PRP)。取6支干净试管,在试管中加入PRP 20 μL,再加入血小板稀释液0.38 mL,用血小板稀释液稀释PRP,接着与不同比例的丹参酚酸和丹参酮反应10 min,取1滴反应液,滴于载玻片上,用20×10倒置显微镜成像,观察不同比例丹参酮和丹酚酸类化合物对血小板聚集效果的影响。

3 结果

3.1丹参中抑制血小板聚集酚酸类成分的构效关系 分析文献检索,结果显示,丹参中与抗血小板活性相关的酚酸主要分为2种结构即苯酚和富马酸,其具有较强的水溶性。主要包括化合物异迷迭香酸α、丹酚酸A、丹酚酸B、丹酚酸C、丹酚酸K、紫草酸、咖啡酸、异阿魏酸、原儿茶酸、迷迭香酸、迷迭香酸甲酯和丹参素。其中丹参素是最早在丹参中发现的,且已有研究表明,丹参素具有抗血小板聚集、保护血管屏障、防止脂质沉积及动脉粥样硬化作用[21-22]。丹参酚酸的结构主要是由丹参与一种或多种咖啡酸、丹参衍生物或迷迭香酸衍生物缩合而成。

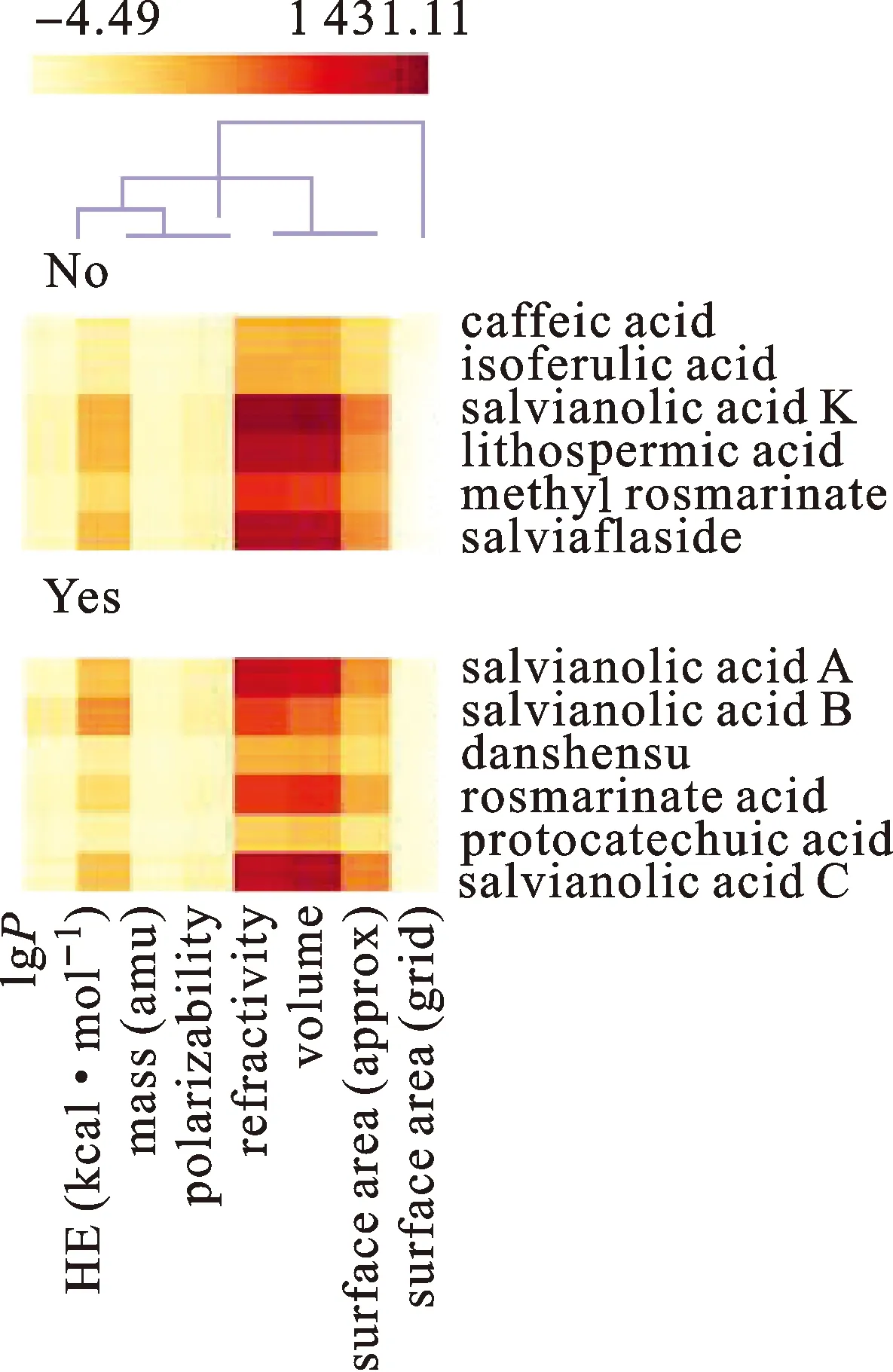

基于化学性质计算方法[18],建立与血小板聚集[16]相关的12种酚酸数据库,筛选丹参可能作用的基本结构性质。见表1。采用基于热点图的聚类分析和决策树分析对关键变量[23]进行筛选。结果表明,与其他性质相比,油水分布系数(lgP)对疗效的影响更大,见图1。lgP是表征药物脂溶性和极性的重要参数。lgP=(W1÷Voil)÷(W2÷Vwater)(W1:溶解平衡时在油中的浓度;Voil:油相体积;W2:溶解平衡时在水中的浓度;Vwater:水相体积)。也就是说,化合物的亲水性越强,活性越强。

表1 丹参中抑制血小板聚集酚酸类成分的结构特征

图1 丹参中抑制血小板聚集的酚酸类成分构效关系分析

3.2丹参中抑制血小板聚集丹参酮类成分的构效关系分析 丹参中丹参酮类(二萜醌类)的结构骨架可分为丹参酮类(邻醌类)和罗列酮类(醌类)[14]。主要包括化合物1,2,15,16-四羟基丹参醌、3alpha-羟基丹参酮ⅡA、隐丹参醌、丹参醇 A、丹参醇 B、丹参醇C、二氢丹参酮Ⅰ、丹参酸甲酯、丹参新酮、紫丹参素A、丹参二醇A、丹参二醇B、丹参二醇C、丹参酮Ⅰ、丹参酮 ⅡA、丹参酮 ⅡB和丹参酮 Ⅵ。由于在这些罗列酮(醌)类化合物中很少发现与血小板聚集相关的报道,本研究分析丹参中以丹参酮(正醌)为代表的丹参酮(二萜醌)的结构性质和机制。

根据上述化学性质计算和数据分析方法,建立丹参酮类抗血小板聚集药物数据库[10-13,24-26],筛选出丹参酮类抗血小板聚集药物的基本结构性质,见表2。聚类算法使用K-means分析,2个固定的聚类,10次重复运行,最大迭代300次。对于树模型的评价,随机抽样为10次重复训练/测试,训练集大小为95%[19]。对丹参酮类化合物的数据分析结果表明,表面积(约)、lgP和水合能共同决定了这些化合物的功效。这可能与二萜醌的聚苯环结构有关,见图2。

图2 丹参中抑制血小板聚集的丹参酮类成分构效关系分析

表2 丹参中抑制血小板聚集丹参酮类成分的结构特征

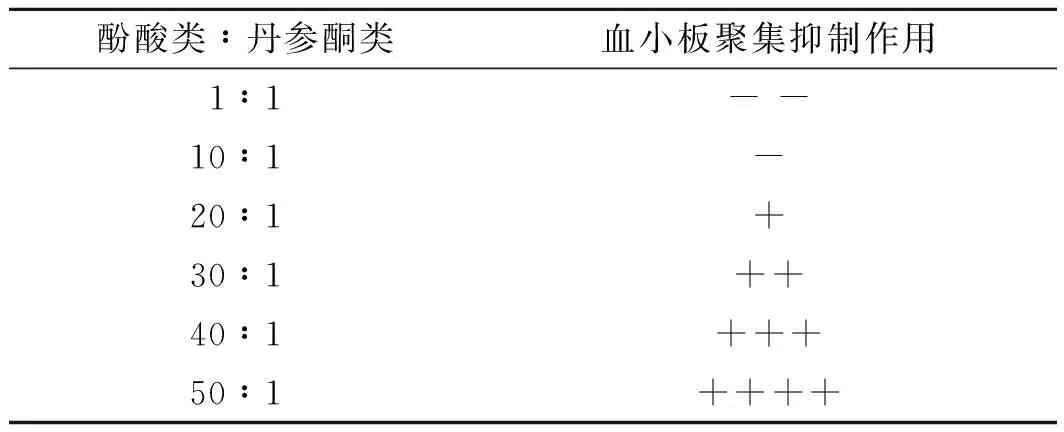

3.3酚酸与丹参酮类化合物的协同作用研究 许多研究报道了丹参的活性化合物具有抗血小板聚集作用,但其对血小板的作用及其机制尚不清楚[27-28]。丹参的化学成分是其药理作用的物质基础。如上所述,丹参中主要的生物活性成分水溶性酚酸和脂溶性丹参酮在血小板聚集作用方面存在一定的差异和联系。因此,推测这2种成分在丹参中均有一定比例的协同作用,共同发挥抗血小板聚集活性。如何确定这些活性化合物的最佳比例,“道地药材”是对这个问题的自然解释。文献分析结果显示,不同地区丹参的主要成分含量差异较大,丹参的道地产区包括山东、河南和四川[29-30]。与河南、陕西和山东相比,四川丹参样品能明显抑制血栓形成,尤其能改善血液流变学[31],水溶性酚酸和脂溶性丹参酮在四川丹参中的最佳比例约为30∶1。

基于此,本研究采用体外试验评价并验证酚酸类和丹参酮类成分的最佳协同比例,结果见图3和表3。由图3可知,不同比例的丹参酮和酚酸对血小板聚集的影响不同,实验证实丹参中酚酸类与丹参酮类的最佳比例为30∶1。

图3 丹参酮有效提取物(0.5 mg·mL-1)体外对血小板聚集的抑制作用

表3 丹参酮与酚酸(0.5 mg·mL-1)不同配比对血小板聚集的影响

4 讨论

心脑血管疾病严重威胁人类健康,有研究者对活血化瘀中药的服用与心脑血管疾病的发生关系进行了探讨,大量研究表明,该类中药通过抗血小板聚集发挥防治心脑血管疾病的作用。中药丹参为唇形科植物丹参(SalviamiltiorrhizaBunge.) 的干燥根及根茎,具有祛瘀止痛、活血通经和清心除烦的功效。现代药理学研究表明,丹参是临床上广泛用于治疗心血管病的药物。丹参的化学成分是其药理作用的物质基础。如上所述,丹参中有水溶性酚酸和脂溶性丹参酮这2类主要的生物活性成分[32],丹参脂溶性成分可以分为丹参酮类(邻醌型) 和罗列酮类(邻羟基对醌型),丹参酮类化合物多属于二萜类化合物。临床上常用的含丹参制剂有丹参注射液、复方丹参片和复方丹参滴丸等,丹参注射液中含有的丹参ⅡA磺酸钠,一方面具有保护心血管的作用,可改善心肌缺血,保护心脏[33];另一方面具有抗血小板作用,可抑制血小板的活化和聚集;复方丹参片和复方丹参滴丸是由丹参、三七和冰片三味中药配制而成的中成药,制剂中的丹参多酚酸盐是从丹参中提取的水溶性酚类化合物,具有抗炎、抗血小板聚集和抗氧化作用。

在构效关系分析中,基于QSAR计算方法,采用基于heatmap的聚类分析和决策树分析对关键变量进行筛选,建立了丹参中与血小板聚集相关的12种酚酸和17种丹参酮数据库,筛选出影响丹参抗血小板聚集作用的主要结构性质。结果表明,lgP是决定酚酸有效性的最重要因素,表明化合物的亲水性越强,活性越强;表面积(约)、lgP和水合能共同决定了丹参酮类化合物的功效,表明药物在体内的溶解、吸收、分布、转运与药物的水溶性、脂溶性即lgP有关。药物要有适当的脂溶性,才能扩散并透过生物膜,而水溶性才有利于药物在体液内转运,达到作用部位与受体结合,从而产生药物效应,所以药物需要有适当的lgP。这是由于分子克服晶格能是吸收能量的过程,而水合过程是释放能量的过程。减小晶格能,增加水合能,可促进溶解。水合能由药物与水分子的作用方式决定,与化合物本身的结构、极性和离子化性质相关。分子极性表面积是化合物内极性分子的总表面积,多为氧原子及氮原子,也包括与其相连的氢原子。极性表面积是评价药物在细胞内的可运输性质的描述指标。这一参数的大小与药物在人体内的小肠吸收量、肠道吸收细胞渗透(Caco-2)单层可透性及血脑屏障的穿透性显著相关。当一分子的极性表面积大于1.4 nm2时,其在细胞的穿透性就会变差。丹参抑制血小板聚集时,lgP、表面积(约)和水合能能否在适当的范围内,会影响丹酚酸和丹参酮在体内的溶解性、小肠吸收量和细胞膜穿透性,从而影响丹参抗血小板聚集的效果,使丹参的起效浓度升高。

协同作用研究结果显示,不同地区丹参的主要成分含量差异较大,结合体外试验结果得到的最佳协同比例发现,丹酚酸和丹参酮协同比例为30∶1时,丹酚酸的酚羟基能使药物在体内保持合适的溶解度,有利于药物的转运,使药物到达用药部位;丹参酮的酮羰基使得药物有合适的脂溶性,能够扩散并透过生物膜,为丹参抗血小板聚集相关研究提供依据。