城市高架桥宽幅预应力盖梁优化设计分析

洪启伟

(中交第一公路勘察设计研究院有限公司,陕西西安 710000)

1 工程背景

某高速公路在城区段选择使用主辅路高架桥,主路标准路段整幅宽33.5 m,辅路标准路段两幅宽2×16.5 m。主路和辅路的路幅宽度较大,但现场建设空间有限,易受到现场用地红线、基本农田保护界线等因素限制,为减少占地面积,辅路的大部分行车净空设在主路高架桥下方。

2 宽幅预应力盖梁的设计概述

盖梁能够为桥梁上部结构提供支承,构成一条力的传递途径,实现上部荷载向下部结构的传递,考虑受力稳定性的要求,常采用预应力混凝土盖梁。为充分发挥盖梁在受力等方面的优势,需要紧扣工程实际环境,做好优化设计工作,切实提高盖梁设计方案的可行性。

城市土地资源有限,道路建设常受限于自然资源条件,城市交通流量日益增加,存在车辆通行要求高而道路服务能力低的矛盾局面。

为缓解城市交通拥堵问题,城市快速路的建设工作常采用主辅路相结合的高架桥形式,以减少占地面积。主辅路需要有足够的路幅宽度,工程建设中应考虑桥下通行空间的要求,设计难度较大。近年来,大悬臂预应力盖梁结合预制小箱梁方案的应用频率逐步提高,是主辅路宽幅高架桥建设受限问题的关键突破口。

在宽幅小箱梁高架桥的结构组成中,预应力大盖梁是不容或缺的构件,具有承上启下的作用,该部分的受力条件相对比较复杂,需要保证盖梁结构的合理性,营造良好的受力条件。

预应力钢束的张拉时机容易对盖梁的实际使用效果造成影响,出现应力的大幅度波动、桥幅变宽时,多柱式桥墩盖梁的框架效应明显,均是高架桥宽幅预应力盖梁优化设计中需着重考虑的内容[1]。

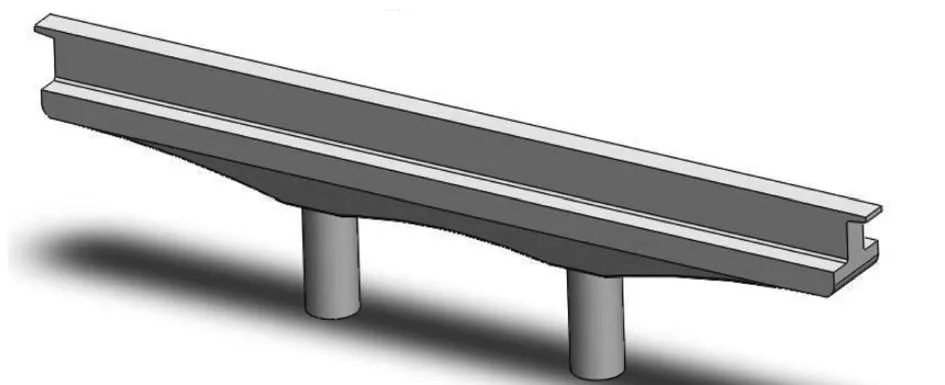

悬臂盖梁如图1所示。

图1 悬臂盖梁

3 宽幅盖梁构造

3.1 整幅双柱大悬臂盖梁

受用地红线、既有城区楼宇等多重因素的限制,标准段主辅路的总占地宽度相对有限,约为50 m,必须将辅路的多数行车空间规划在高架桥下,以适应现场的空间特点。在整幅双柱大悬臂盖梁的设计中,盖梁墩顶负弯矩处为受力最不利的区域,需要减小盖梁悬臂值,但不可为了满足受力层面的要求过度减小该值,导致压缩高架桥下方辅路行车净空。

本项目桥墩桩柱间距14.5 m,盖梁悬臂取8.775 m,进一步计算确定盖梁的宽度、高度均为2.4 m,施工材料选用强度等级为C50的混凝土。

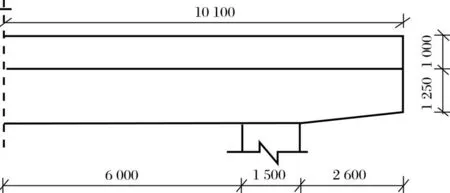

整幅双柱墩构造如图2所示。

图2 整幅双柱墩构造(单位:mm)

3.2 整幅三柱大悬臂盖梁

对主路出入口单侧进行加宽后,整幅桥宽为44.1 m,主辅路总宽约55.5 m。在此情况下,简单加长盖梁悬臂的方式已不能满足桥面的变宽需求,应当增加墩柱,减小盖梁悬臂长度。

增加1个柱子,变宽侧盖梁取4.275~5.875 m,间距设为14.0 m,有序设置各桥墩墩柱,可以有效保证桥下辅路汽车道的顺直性。本工程后续施工期间未将承台系梁设置在辅路行车道下方位置,可以确保桥墩承台处辅路路基不会出现沉降不均的质量问题。

3.3 分幅四柱门架盖梁

辅道的6个车道需规划在高架桥下方,主辅路总宽约为59.25 m,整幅高架桥宽为51.4 m,墩柱增加至4个,墩柱间距为14.5 m,盖梁悬臂长度根据实际情况确定,最终确定为3.50~6.25 m,此种优化设计方式能够有助于减小墩柱间距和盖梁悬臂。

适当调整辅路的3个行车道的位置,设在左右幅桥自身墩柱间,统一在墩柱外侧规划非机动车道以及人行道,减小土地占用面积。

4 盖梁优化设计的具体要点

4.1 墩柱与盖梁连接时的倒角优化设计

墩柱顶与盖梁两部分需要形成连接关系,通常选择直角连接方法,为了保证节点部位受力的合理性,在原基础上增设倒角衔接。

考虑节点处盖梁、墩柱受力可靠性的要求,提出3种倒角方案,分别为1 m×1 m直面倒角(倒角A)、半径1 m的圆弧倒角(倒角B)、半径3 m的圆弧倒角(倒角C)。对比分析发现,倒角A具有施工便捷的特点,但视觉感较为生硬,桥梁的美观性难以得到保证;倒角B较为顺滑、形态良好,但小半径曲面的展开延伸幅度有限,难以与大尺寸的盖梁相协调;倒角C采用大半径曲面的结构,能够与大尺寸的墩梁、盖梁相协调,具有突出的受力稳定性,将其作为最终的倒角连接方案。

4.2 三柱式盖梁的约束优化设计

墩柱与盖梁连接一体常采用固结方式,但本工程的三柱式桥墩盖梁尺寸大、刚度大,若墩顶处均选用墩梁固结的方案,产生的超静定框架效应较强,受温度、不均匀沉降等多重因素影响,盖梁和墩柱有较强拉应力,受拉效应明显[2]。对既有固结方法进行优化,盖梁悬臂较短一侧采用支座连接的方法(不再固结约束),释放桥墩和盖梁的转角约束,削弱框架效应的同时,减小桥墩盖梁的刚度,实现对盖梁以及墩身受力条件的有效优化,有助于保证盖梁以及墩身的受力稳定性[3]。

4.3 四柱盖梁的优化设计

对于主路出入口跨辅路平交口的两侧加宽路段,若下部采用整体式盖梁结构,存在盖梁尺寸明显偏大的局限性,宽度可达到50 m,适配的墩柱数量需要增加至4个,可以释放两边柱的转角约束,但剩余柱的顶部固结部位的拉应力仍存在异常。经过优化设计,不再采用整体式宽幅盖梁的方案,改用分幅式门架盖梁可以有效减少约束,削弱框架效应,框架结构的稳定性得到保障,不会由温度荷载的变化以及不均匀沉降的出现导致异常失稳。

4.4 盖梁悬臂底部的槽口优化设计

本工程中,宽幅盖梁具有悬臂长度较大、墩顶负弯矩较明显的特征,应对其受力条件进行改善,必须设置更多的钢束。但该方式在本工程中不可取,本工程变高盖梁的梁端锚固空间十分有限,不利于钢束的正常布置。采取在悬臂盖梁底开设贯通槽口的方案,会导致槽口根部存在明显的应力集中现象,在力的作用下开裂[4]。

应进行优化设计,将梁端加高20 cm作为锚固区,此时无须设置第一个槽口;优化钢束数量较少的一排,对其位置进行调整,置于最底层;由贯通开槽转为非贯通的形式;合理组织混凝土浇筑作业,尽可能使混凝土盖梁施工能够一次浇筑成型。

5 建模及分析

5.1 建模

宽幅盖梁的受力形式主要为弯矩、剪力、轴力,根据其受力特点,利用桥博有限元软件构建盖梁、桥墩、基础等构件的下部梁单元模型,反映桥墩框架的刚度特性。建立虚拟上部主梁和连接支座,更好地分析上部小箱梁及汽车荷载的分配特性。

5.2 荷载分析

宽幅盖梁运营阶段的荷载类型颇多,包括结构自身的恒载、上部恒载、汽车活载、温度荷载等。对上部小箱梁进行纵向计算,采用连续墩的结构时,盖梁所受上部恒载相对较大,上部活载较小;采用交接墩的结构形式时,受力特点恰好相反。温度荷载或其他形式的荷载主要影响多柱式超静定桥墩盖梁,该类结构的框架效应较强[5]。

宽幅盖梁墩顶负弯矩较大,须设置较多的预应力钢束,结合各道工序的施工顺序分析发现,尚未架设上部梁片时,受预应力的作用,盖梁底缘处可能存在明显的开裂问题。进行过模拟分析,对预应力钢束的张拉顺序进行调整,张拉最底层钢束,条件允许时尽快组织槽口混凝土的浇筑作业,减小梁底槽口对盖梁的影响。

5.3 梁片架设时的荷载分析

上部预制小箱梁的架设采取机械为主、人工为辅的方案,由人工操作架桥机,逐孔、逐片依次完成架设工作。为了保证梁片架设的安全性以及最终的架设质量,模拟分析梁片架设过程,考虑架设第N孔和第N+1孔时盖梁所受的影响。荷载控制方面,前支点、后支点施工的荷载分别为2×250、2×450 kN,除了考虑荷载,还应兼顾架桥机在做出横向移动后盖梁的实际情况。

6 结语

城市高架桥是城市交通基础设施建设领域的重点,在桥梁结构选型中,通常考虑预应力盖梁结构,其能够兼顾桥面行车宽度和桥下净空的双重要求,但需要注重对受力条件、结构尺寸等方面进行优化设计。本文提出宽幅预应力盖梁优化设计的关键要点,以期为相关项目提供参考。