城市公园游人行为与植物群落微气候调节效应适应性研究

周鑫鑫 ,郭 超

(浙江农林大学暨阳学院,浙江 诸暨 311800)

1 引言

在全球气候变化和城市化的大背景下,城市公园绿地被认为是缓解城市热岛效应的有效途径之一。因此,如何合理规划城市公园绿地公共空间、提升游人舒适感受,越来越受到研究者的重视。本文通过探寻城市公园绿地植被群落微气候物理环境、使用者舒适度与游人行为活动规律之间的联动机制,利用植物群落微气候调节效应,提出气候适应性的游人活动空间设计策略,以此反推在城市不同场地创建适宜小气候环境的设计方法,以期在提高人体舒适度的同时提升公园的日常使用率,从而更好地发挥城市绿地对城市热岛效应的缓解作用,努力为气候改善做出贡献。

2 研究方法及内容

2.1 研究场地

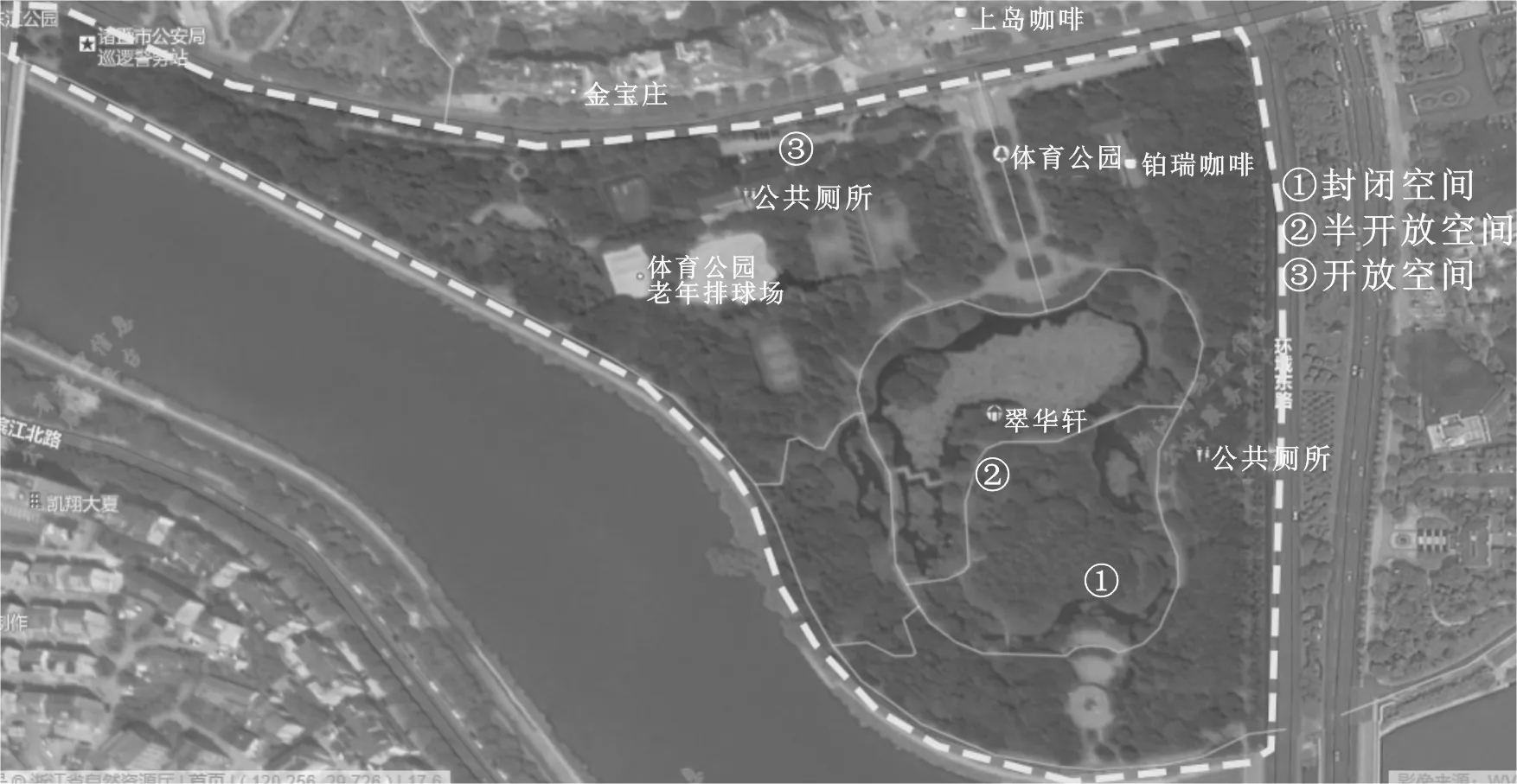

诸暨市体育公园位于东江桥西侧,东接内环线,西接永昌桥,东西跨度为543 m,南北跨度为360 m,公园总面积约9.23万m2,绿地面积5.87万m2。

本次实验选取诸暨市体育公园内,具有不同的空间形态的三块样地,具体分布如图1,各样地具体信息见表1。

图1 诸暨市体育公园平面图

表1 样地基本信息

2.2 研究方法

2.2.1 实验时间

本实验分别在2019年8月21日、22日、24日(因8月23日12:00后下雨,当天数据无效,在24日补测1 d)以及2019年12月7日、8日、9日分别连续3 d进行观测。夏冬两季的观测日的诸暨市气象信息分别如下:夏季,天气晴朗,气温25~35 ℃,相对湿度0.72%~0.91%,风力1级;冬季,天气晴朗,气温1~9 ℃,相对湿度74%~82%,风力1~2级。每天观测时段为8:00~18:00,每10 min记录1次。与此同时,实时记录各时间段3块样地内游人的活动情况。

2.2.2 实地小气候监测

在夏季和冬季,分别选择大气候条件稳定的连续3 d,对选定的3块样地进行多次实地小气候数据采集。测量高度距离地面1.5m,观测参数包括空气温度、相对湿度、风向和风速。

2.2.3 游人舒适度及行为观测

(1)温湿指数:THI=T-0.55(1-RH)×(T-14.4)

(1)

式(1)中:THI为温湿指数;T为环境空气温度(℃);RH为空气相对湿度(%)。

(2)游人行为观测。在每个观测样地,用行为观察法[1]通过记录观察记录表、拍照摄像等方式,记录在各时间段内,3个样地空间环境中游人的行为模式及特征。

2.3 实验仪器

美国产小型气象站Watchdog。

3 实验结果与分析

3.1 小气候要素监测结果与分析

将夏季和冬季各3 d观测日,3块样地每间隔10 min测得1次的热环境值(空气温度)、湿环境值(相对湿度)及风环境值(风速及风向)的实测数据进行算术平均处理,获得各类数值每小时的算数平均值,结合3块样地的物理空间特征进行分析,结果如下(以下表述中,开放空间、半开放空间、封闭空间分别用A、B、C代替)。

3.1.1 热环境分析

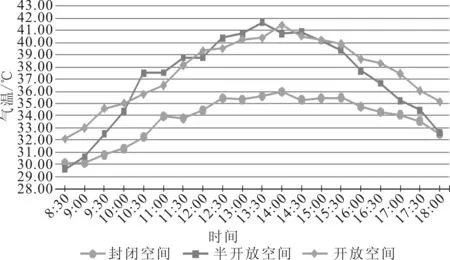

气温是表示空气冷热程度的物理量,也是决定天气变化的主要因子[2]。通过分析夏冬两季的实验数据,可以得出以下几点结论。

(1) 空气温度主要受太阳辐射的影响。图2与图3显示,三块样地的温度变化趋势大致相同,均呈先升高再降低的趋势,并在13:30~14:00时达到最大值,与1 d中太阳辐射变化情况吻合。

(2)下垫面也会影响温度变化,草地比硬质铺装有更好升温和降温作用。图2和图3的8:30~10:00和15:00~18:00时段中,B的温度明显低于A且B温度变化速率都大于A。这是因为B的下垫面为草地空间,A的下垫面为硬质铺装。在8:30~10:00,环境温度逐渐升高,草地空间植物蒸腾作用不断增强,蒸腾作用属散热,帮助B加快升温速率;而在15:00~18:00,环境温度大幅降低,植物蒸腾作用大大减弱,加上A下垫面为硬质水泥地对太阳辐射的吸收率与发射率之比大于B草地,进一步阻碍了A温度的降低。这也是在夏季(8:00~8:30)以及冬季(8:00~11:00和16:30~18:00),B温度甚至会低于C的原因所在。

图2 夏季3 d平均气温

图3 冬季3 d平均气温

(3)郁闭度是影响空间温度的一个因素,郁闭度高的空间温差变化更小且温度处于一个相对较低范围。最高温度情况:夏季:B(41.68 ℃)>A(41.42 ℃)>C(35.97 ℃);冬季:B(17.49 ℃)>A(16.90 ℃)>C(14.27 ℃)。最大温差情况:夏季:B(12.07 ℃)>A(9.33 ℃)>C(5.86 ℃);冬季:B(14.97 ℃)>A(12.98 ℃)>C(10.76 ℃);除早晨外的其他时间段以及冬季太阳辐射最强的时间段(11:00~15:00),C的温度值大大低于B和A。因为C郁闭度高,高大茂密的乔木冠层遮挡了大部分的太阳辐射,从而导致C的温差较小,温度较低。

3.1.2 湿环境分析

空气相对湿度是指空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比,通常是用来表示空气中水汽含量的一个物理量。对热感觉、热可接受度、热舒适和闷热感等人体热反应有显著的影响[3]。通过分析夏冬两季的实验数据,可以得出以下几点结论。

(1)相对湿度与太阳辐射成负相关。图4、图5显示,夏冬两季,3块样地相对湿度变化都呈先降低在升高的趋势,且最大值都出现在测量时间段内太阳辐射最弱的时间点(8:00),最小值都出现在太阳辐射最强的时间段(13:30~14:30)内。

图4 夏季3 d平均相对湿度

图5 冬季3 d平均相对湿度

(2)草本植物和水体会发生蒸腾作用,因而具有一定的保湿作用。图4显示,夏季B的相对湿度高于A。冬季则因为B的下垫面为草本植物,会出现结霜现象且冬季风速较大,对实验结果造成一定影响。

(3)高郁闭度的空间因乔木树冠的蒸腾作用,具有显著的保湿作用。相对湿度差:夏季:B(32.03%)>A(30.18%)>C(24.41%);冬季:B(54.60%)>A(47.20%)>C(46.00%)。由此可见,在夏冬两季的日变化中,C的相对湿度变化都最小且数值较高。

3.1.3 风环境分析

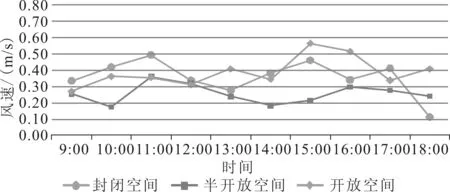

风是由空气流动引起的一种自然现象,一般是由太阳辐射热引起的。结合各样地的植物群落结构以及空间郁闭度等因素综合分析,可以得出以下结论。

(1)灌木和小乔木相较于高大乔木对风的阻碍更明显。夏季,诸暨城市主导风向为东北风,B的东北侧有数量不少的灌木种植,C则是种植枝下高很高的大乔木——马尾松。图6显示,绝大部分时间,B的风速都低于C和A。可见,对于距离地面1.5 m的测量点而言,灌木对风的阻碍效果明显高于高大乔木。

图6 夏季3 d平均风速

(2)郁闭度对风也有一定影响,郁闭度高的空间,风速相对较低。图7显示,相同时间段,C风速都低于A。

图7 冬季3 d平均风速

3.2 游人舒适度及行为观测分析

3.2.1 温湿指数

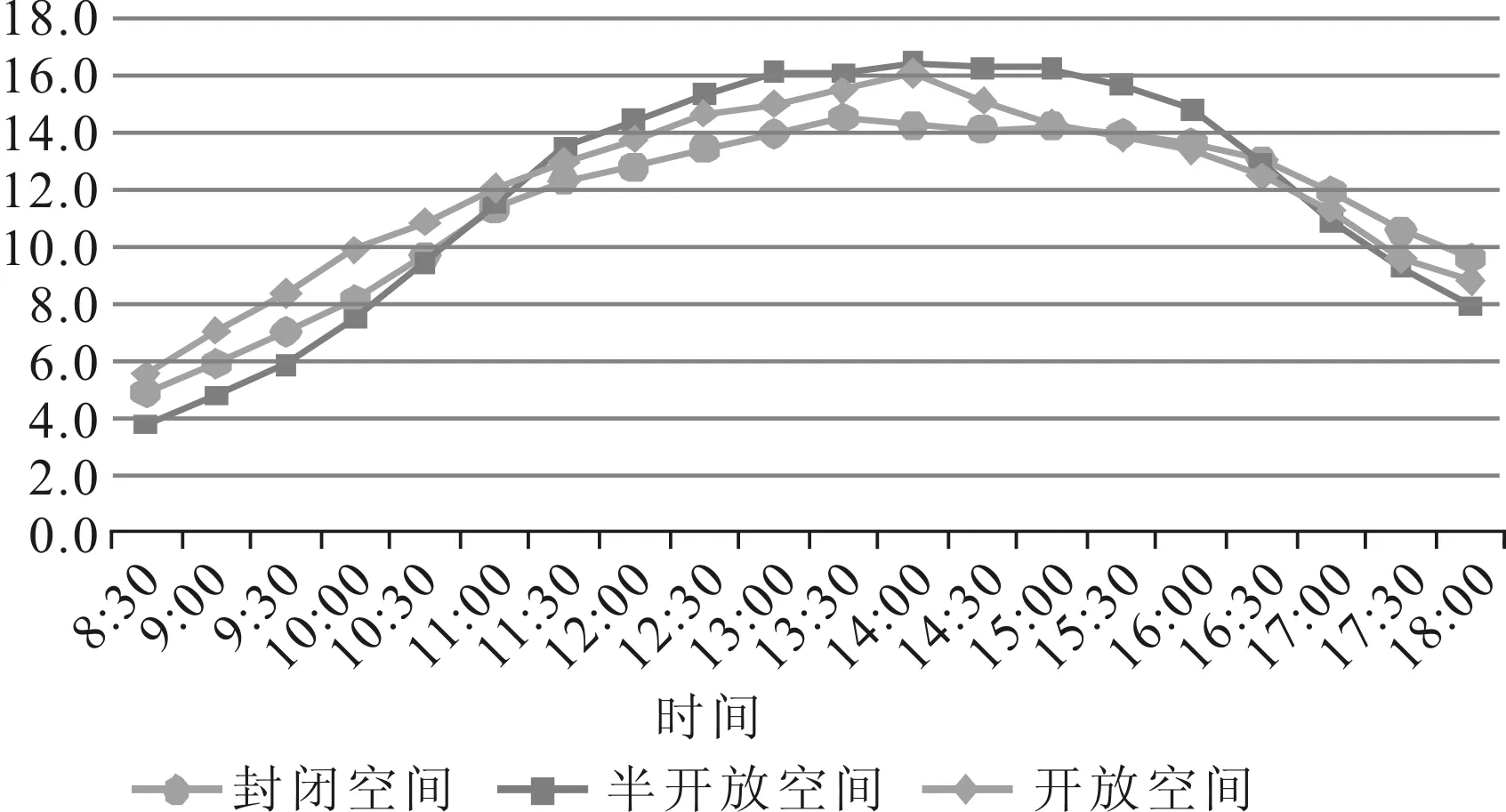

温湿指数(THI)即人体舒适度指数,是日常生活中较为常用的表征人体舒适度的方法。人体舒适度正是以人类机体与近地大气之间的热交换原理为基础,从气象学角度评价人类在不同天气条件下舒适感的一项生物气象指标,其在城市环境气象服务中具有重要地位[4]。通过分析夏冬两季各个样地的THI变化曲线,可以得出以下几点结论。

(1)高郁闭度有助于降低THI。图8、图9均显示,8:00各样地的THI最低,随着太阳辐射的增强,各样地THI飞速上升并在13:00~14:00达到最大值。尤其是在夏季,高郁闭度的C的THI值远小于A和B。冬季,太阳辐射较强的时间段,C的THI值也小于A和B。结合温度和湿度的变化情况可知:高郁闭度对THI有一定的调节作用,可使其处于相对较舒适的范围。

图8 夏季温湿指数

图9 冬季温湿指数

(2)降温、増湿效果越好不等于对人体舒适度调节越好。结合温度、湿度的实验结果可知,B草地下垫面相对于A铺装下垫面具有较好的降温以及増湿的效果。但图8显示,B在夏季太阳辐射较强的时间段(10:00~15:00)的THI明显高于A。

3.2.2 游人行为与温湿指数的相关性分析

将夏季两个舒适度区间内各样地上开展不同活动的游人情况加以统计,见表2。结合游人行为观测结果以及温湿指数情况综合分析,可以得出以下几点结论。

表2 夏季两个舒适度区间各样地游人情况统计

(1)在一定程度上,温湿指数和游人总数成反比。夏季,场地内有大量游人的情况下都发生在THI<30.20的情况下;当30.20 (2)游人不同行为对气候舒适度敏感度不同。当THI<30.20时,人体舒适度较高,场地内选择站着、乐器练习、打太极、广场舞等需要停留的运动以及边走边聊边观赏、遛狗、散步、跑步等未停留类运动的游人比例远大于30.20≤THI≤32.10时的比例,可见,以上几种是对小气候舒适性最敏感的行为;嬉戏和乐器练习在两区间的比例相近,对小气候舒适度不甚敏感;拍照和骑行(经过)两种行为在30.20≤THI≤32.10区间的比例明显大于THI<30.20,对舒适度最不敏感。坐憩行为虽然在30.20≤THI≤32.10区间所占比例较高,但因其会伴随着对舒适度不甚敏感的嬉戏和乐器练习行为同时发生。并且实验时观察发现:独立的坐憩行为常发生于可遮荫的亭廊或座椅上,且进行时间较短。综合分析可以得出,坐憩行为对小气候舒适度较为敏感。 通过比较空气温度、相对湿度、风速等小气候因子对人体热舒适度的影响差异,结合温湿指数以及游人行为观测结果,总结分析后,提出以下几点改善策略。 (1)休憩空间合理栽植落叶乔木或增设景观遮荫小品,保证夏季较凉爽,冬季不过冷,改善热环境。温度较高的时间段,人们都会选择遮荫、凉爽的空间休憩,且坐憩行为对小气候舒适度较为敏感。根据实验结果发现:封闭空间虽然在夏季温度较低,感觉较舒适,但是因其场地内种植的是常绿乔木——马尾松,从而造成冬季温度过低,令人感到寒冷。这点在很大程度上影响了该空间冬季时的游人数量。虽然开放空间THI值较高,但因其场地中有可供休憩遮荫的亭廊,游人数也较多。因此,为满足不同人群的活动需求,设计休憩空间时,可采用自然遮荫,如空间内栽植落叶乔木群,夏季降低场地温度,冬季也可保证足够的太阳辐射;也可采用人工遮荫,如增设具有遮荫效果的小品,从而改善空间热环境。 (2)因地制宜设计水体、合理增加乔木面积,改善湿环境。乔木绿量可以有效减少太阳辐射且保湿作用显著;灌木绿量虽能提升环境湿度,但影响环境通风;草地和水体因其蒸腾作用,从而具有一定保湿作用。因此,在设计时,应根据空间的具体使用功能,合理进行乔灌木搭配以及软硬铺装选择,从而改善湿环境。 (3)合理设置环境空间朝向,改善风环境。场地空间走向与城市夏季主导风向一致时有利于气流疏导,增大空气流速及场地热交换,降低空气温度[5]。因此,设计时,在夏季主导风向上应保证空间通透。同理,在冬季主导风向上应设计如低矮灌木之类对风的阻碍作用较明显的景观要素,从而改善风环境。若出现夏季与冬季主导风向相同的情况,应根据场地空间的具体使用功能合理取舍。 (4)合理配置景观要素与小气候环境相协调,保证夏季高层遮荫,中层通透,底层富有吸引力。夏季,游人舒适度主要是受温度影响。在温度较高的时间段,场地设计高大乔木群以及亭廊等遮荫性能较好的景观要素,既可以抵挡太阳辐射,又不影响通风,保证了夏季高层遮荫。低矮灌木和小乔木对风的阻碍效果明显。因此,不宜在提供游人休憩的空间的夏季盛行风向上设计大面积的灌木或小乔木群,应保证夏季中层空间的通透性。当THI相近时,可与人互动的水体可以令更多游人驻足;铺装虽然对小气候舒适度调节力不强,却是很多活动的载体;草地因其具有很好的降温作用,也是夏季吸引游人的重要景观要素。因此,在夏季,宜结合使用高大乔木、铺装、草地、水体、亭廊等设计要素,设计出夏季高层遮荫、中层通透、底层富有吸引力的空间。 本文通过深入系统地研究夏、冬两个季节诸暨城市公园绿地不同样地的小气候效应及其对游人行为的影响,总结出小气候要素、人体舒适度以及游人行为之间的关系,提出了一系列改善策略以期能应用到设计中去。在后续研究中将继续细化研究不同植物物种搭配、景观要素搭配对小气候的调节情况。4 改善策略

5 结语