贵州软硬互层地质条件下典型崩塌稳定性分析

李洪涛, 吴 勇*, 冷洋洋,2, 任帮政, 刘 琦, 周富韬

(1.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都 610059;2.贵州省地质环境监测院,贵阳 550081)

贵州省赤水市地处四川盆地与云贵高原的斜坡地带,河流切割强烈,地形起伏大[1]。野外调查发现赤水市境内长嵌沟右岸发育软硬互层岩质斜坡,在该地质环境条件下形成多处崩塌灾害点,已经威胁到长嵌沟下游地区居民的生命财产。

目前软硬互层地质条件下的崩塌相关研究较多。胡斌等[2]分析了该地质条件下崩塌机理,认为主要由于差异性风化导致软质岩处形成空腔,从而使上部硬岩外悬卸荷变形,随着卸荷裂隙贯通最终导致崩塌形成;亢金涛等[3]研究了软硬岩及结构面劣化导致岩体强度劣化的作用机制,认为不同岩层倾角对其影响程度是有区别的;黄琪嵩等[4]研究了软硬互层岩体底板应力分布特征,发现硬岩的存在可以有效降低下伏岩体的压力,而承载能力较弱的软岩则会加剧下伏岩体应力集中现象。还有学者借助数值模拟软件进行了稳定性分析。郑志勇等[5]利用FLAC3D强度折减法探讨了不同岩层厚度组合、不同倾角对软硬岩互层边坡的破坏影响程度;夏开宗等[6]通过建立边坡分析模型研究了不同敏感因素对软硬互层边坡稳定性影响大小;丁秀丽等[7]通过应用三维黏弹塑性方法对高边坡稳定性进行探讨;董雪等[8]通过FLAC3D建立数值模型,探讨了高危边坡在自重与地震两种工况下的稳定性。但是软硬岩互层的地质条件是相当复杂的,所建立的数值模型中关于泥岩空腔对崩塌稳定性影响的研究尚少。

为此,以立树天崩塌为例,在野外地质调查基础上对崩塌形成的影响因素进行分析,并对崩塌失稳模式进行总结,利用FLAC3D软件建立存在泥岩空腔的三维地质数值模型,以此分析泥岩空腔对陡崖岩体稳定性的影响情况,可为长嵌沟右岸斜坡地带类似崩塌的预防及后期灾害工程治理提供科学依据。

1 崩塌基本概况

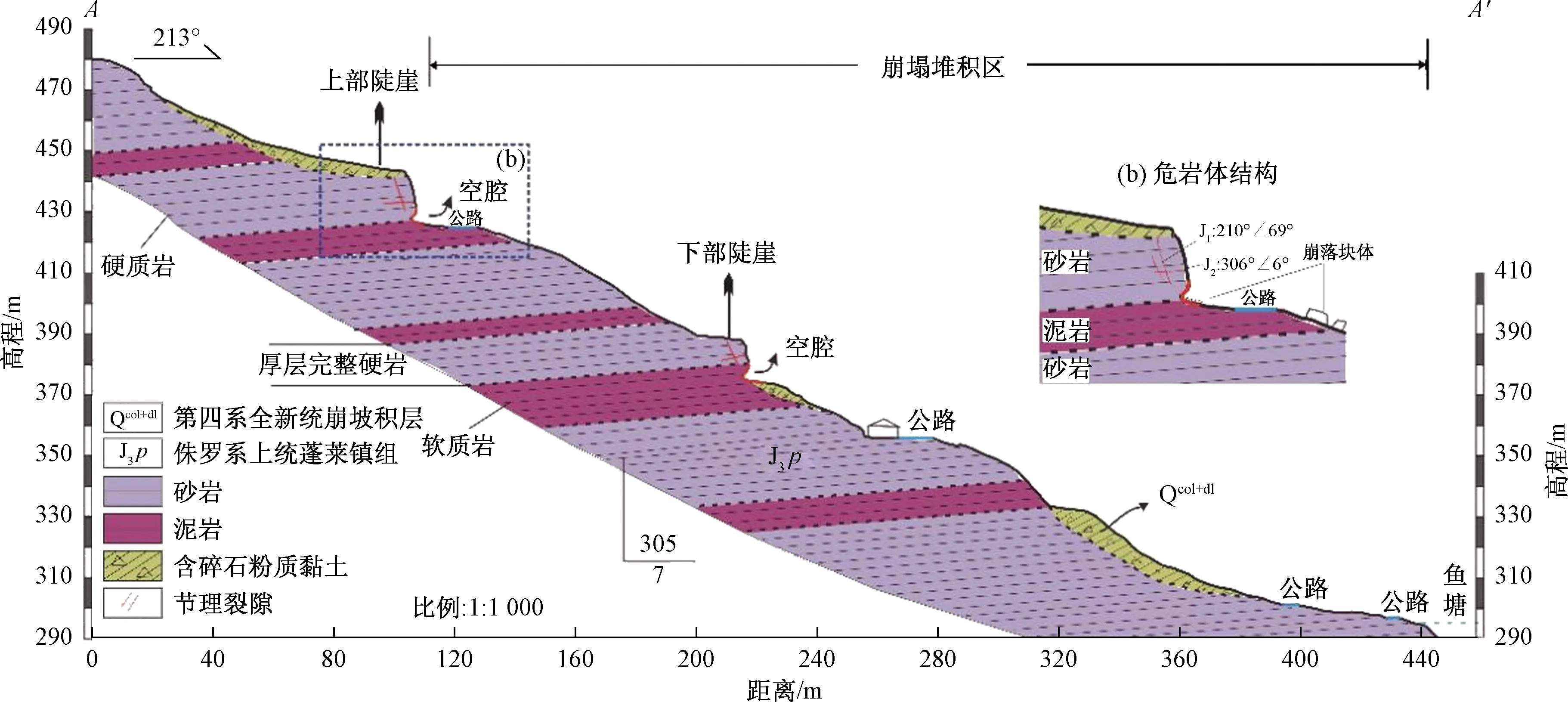

立树天崩塌位于官渡镇五里村官仓坝组,南临遵义市习水县,北接四川省合江县,中心地理坐标为东经106°05′54.34″,北纬28°31′17.98″。区内发育侵蚀低山沟谷地貌,出露地层主要为第四系全新统崩坡积层(Qcol+dl)和侏罗系上统蓬莱镇组(J3p)。据现场调查及工程地质测绘,崩塌位于长嵌沟右岸斜坡单元地带,斜坡后缘高程490 m,坡脚高程300 m,高差约190 m,坡向为210°,坡度30°~40°(图1)。斜坡由产状近乎水平的厚层硬质砂岩与薄层软质泥岩互层组成,在300~500 m高程范围内有完整厚层砂岩出露(图2)。由于砂岩抗风化能力较强,在斜坡中部和上部发育两处陡崖,而其下伏泥岩处抗风化能力弱易形成空腔,由此可将斜坡分为上部陡崖、下部陡崖及崩塌堆积区。其中,陡崖为崩塌危岩体的主要赋存环境,崩塌堆积区为崩落块石堆积区域。

图1 立树天崩塌全貌

图2 立树天崩塌(A—A′)工程地质剖面及陡崖岩体结构

上、下两部分陡崖分布高程分别为440、390 m,延伸方向均为85°~100°。上部陡崖连续分布,延伸长度约400 m,下部陡崖不连续分布,延伸长度为350 m。根据引言所述,陡崖为上侏罗系蓬莱镇组厚层砂岩在地表出露所形成,下伏薄层粉砂质泥岩或泥岩,产状为300°~310°∠5°~10°。陡崖的整体高度为3~5 m,其倾向与坡向一致,近乎直立的发育在倾角较缓的斜坡之上。据现场调查,上下两部分陡崖处共发现8处危岩体,总体积为2.5×104m3,如图3所示,其下伏泥岩凹进深度数十厘米,高度多为1 m,使厚层砂岩处于悬空状态,属于“差异风化型”危岩体,整体稳定性表现较差。

崩塌堆积区面积约为2×104m2,堆积厚度1~3 m,体积为4×104m3。坡面分布不同尺度块石,通过现场勘查工作发现,统计在内的16块块石的最大等效粒径、最小等效粒径及平均等效粒径分别为6、0.5、2 m,等效粒径在1~2 m的占 60%。岩性主要为第四系全新统崩坡积层碎石。陡崖岩体崩落之后,块石在斜坡滚动过程中多沿节理面破碎形成块状或长方体状。整体风化程度不高,崩落历史较为简单,但部分块石埋藏深度小,同样表现出较差稳定性,在不利环境影响下随时可能再次滚落。

2 崩塌形成因素及失稳模式

2.1 形成因素

立树天崩塌的形成及其失稳行为是众多地质环境因素协同约束的结果,是研究区内侏罗系上统蓬莱镇组(J3p)地层对地质环境的适应性响应,因而有其必然性。可将该地区崩塌形成因素归结为岩性组合、岩体结构及气象条件。

研究区内侏罗系上统蓬莱镇组的岩性组合是立树天崩塌危岩体形成的主要物质基础。从工程地质剖面图可以看出,斜坡岩性为软硬岩互层的组合结构,自下而上“泥岩-砂岩-泥岩”方式分布。据岩石样本检测,泥岩与砂岩单轴抗压强度分别为12.8、45.7 MPa,在地质作用下泥岩更容易风化破碎从而发育空腔。对于斜坡内软硬岩互层且倾角较小的地质条件,岩体强度主要由软岩强度控制[3,9],因此在上覆砂岩、下伏泥岩的岩性组合条件下,整个陡崖岩体结构的稳定性是受泥岩控制的,泥岩出现空腔,上部砂岩体容易失稳崩落。

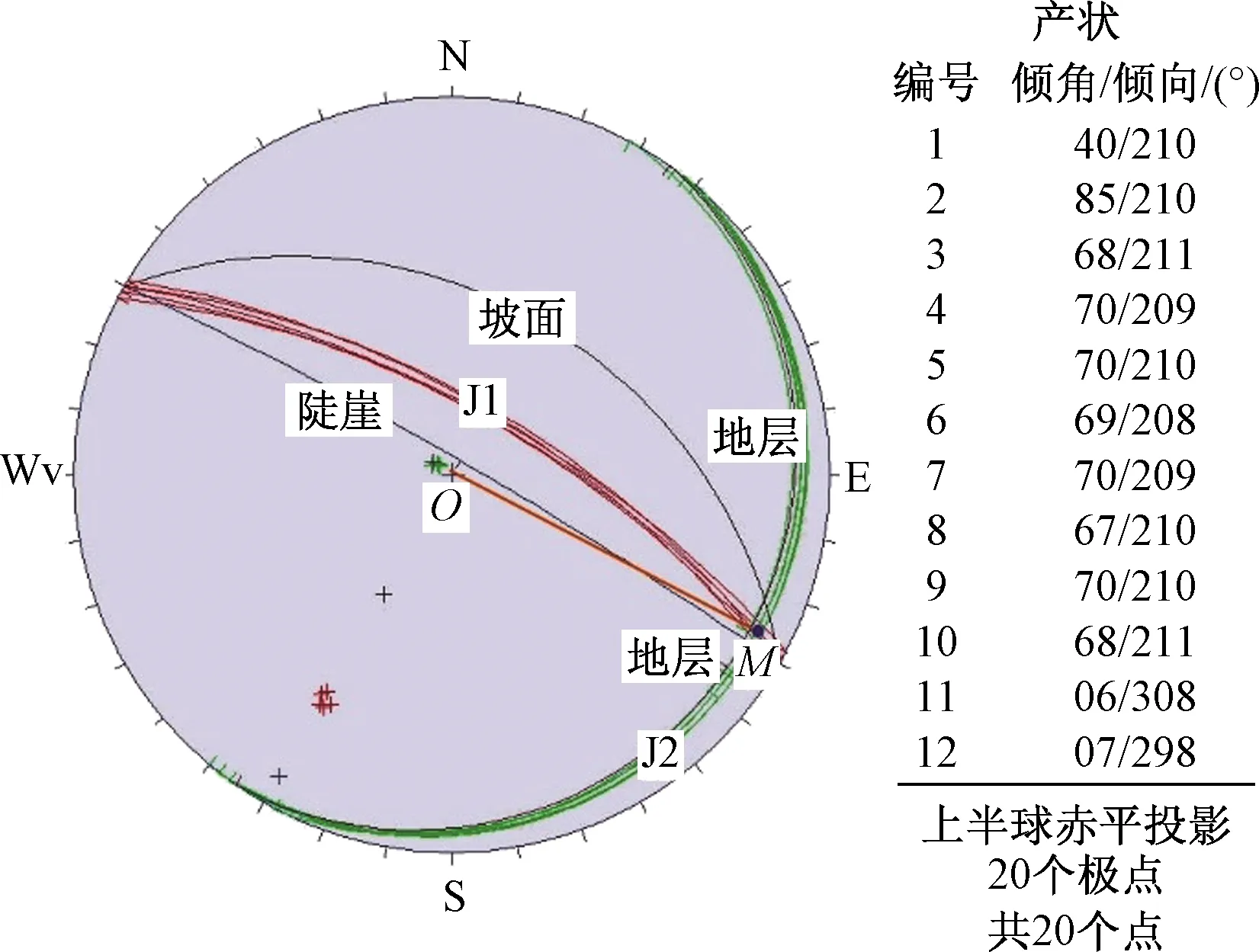

立树天崩塌危岩体中主要发育2组结构面,其中J1为岩体后缘的卸荷裂隙,J2为岩体底部的顺层节理,根据所统计的20条结构面,以均值作为产状,则J1=210°∠69°,J2=306°∠6°,另外斜坡坡面210°∠35°,地层产状305°∠7°。通过图3可以看出卸荷裂隙对岩体结构破坏起主要作用,对岩体结构的稳定影响最大。如图4所示,根据赤平投影分析岩质边坡稳定性图解模板的方法[10],结果表明在有两组结构面情况下,岩体结构面交点M位于斜坡与陡崖投影弧之间,组合线MO(MO为M点与O点连线名称,其中M点为两组岩体结构面交点,O点为赤平投影中心)倾角小于陡崖坡角而大于斜坡坡角,起到切割岩体的作用,陡崖处岩体处于不稳定状态。

图4 主要结构面的稳定性分析

研究区夏季为高温多雨天气,如图5所示。区内年降雨量分布不均,主要集中在5—9月,占全年雨量的68%。由于水对岩石的作用将会降低其抗压强度,而且泥岩受影响程度要大于砂岩[11],因此在雨量集中的夏季,雨水会加速下部泥岩软化、泥化的进程,促进陡崖底部空腔的形成。雨水进入砂岩裂隙后不断溶蚀,使卸荷裂隙逐步贯通,进一步影响陡崖岩体稳定,表明夏季降雨是崩塌发生的重要诱导因素。

图5 研究区年内气温与降雨变化

研究区内强烈的温差变化同样是岩体稳定的重要影响因素。2019年8月在现场对研究区砂岩内部20 cm处进行温度监测试验,使用温度计设备号800210000004,类型T40G-EX,如图6所示。数据显示砂岩内部最高温度出现在16:00—18:00,最低温度出现在08:00~10:00时间段内,其中晴朗天气温差为5~10 ℃,而阴雨天气温差则在2~5 ℃(图7)。岩体内部温差会使其处于不同的压缩-拉伸温度应力状态下,对其力学性质起到弱化影响[12-13],试验表明区内强烈温差特征会对岩体内部结构稳定性造成一定影响,不利于岩体稳定。

图6 温度监测安装

图7 岩体内部20 cm处温度曲线

2.2 失稳模式

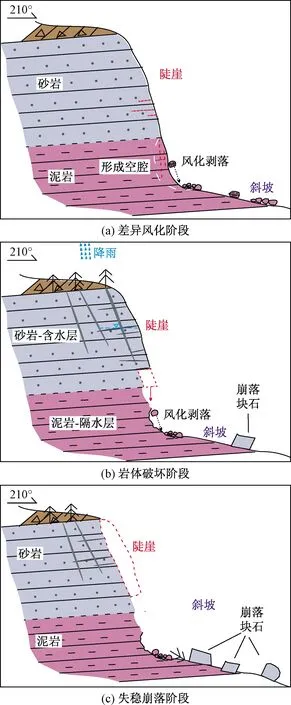

根据野外调查及前人相关研究工作,认识到立树天崩塌失稳过程大致可以分为:差异风化阶段、岩体破坏阶段及岩体崩落阶段[14-15],具体如下。

(1)差异风化阶段[图8(a)]:差异性风化现象普遍发生在软硬互层斜坡中,往往在崩塌演化过程中发挥着重要的作用。从野外调查的微地貌特征来看,泥岩与砂岩间的差异性风化在立树天崩塌演化过程中是持续发生的,这与大多数缓倾角岩质斜坡条件下所发生的崩塌是一致的[16]。如图8所示,在该崩塌失稳模式中,相比上部砂岩,下部泥岩风化速度更快,逐渐剥落形成具有一定空间尺度的空腔,是陡崖处岩体结构破坏必经阶段。

图8 崩塌失稳模式示意图

(2)岩体破坏阶段[图8(b)]:由于下部泥岩出现空腔,与之接触的砂岩失去基座从而处于悬空状态。在此情况下,岩体内部应力分布发生改变,空腔处为压应力集中带,而陡崖后缘拉应力集中,因此砂岩体有外悬拉裂的趋势,这与现场危岩体调查中所发现的拉裂结构面现象一致。同时岩体向空腔方向卸荷回弹,从而发育卸荷裂隙。长期的植物根劈作用与集中降雨后形成的静水压力,使硬质砂岩后缘卸荷裂隙逐渐往斜下方向延伸发育直至贯通,岩体整体结构遭到破坏,可能会在顺层剪节理与卸荷裂隙密集区发生局部块体坠落。

(3)岩体失稳崩落阶段[图8(c)]:局部块体的崩落进一步使砂岩处于悬空状态,当自身重力产生的下滑力大于摩擦阻力时,危岩体会发生位移,在集中降雨或地震等外部因素下引起岩体沿卸荷裂隙整体拉裂滑动,并坠落至坡面。

根据崩塌失稳模式示意图可以看出,陡崖处岩体失稳成灾是“自下而上”发展的,即由下伏泥岩的风化剥落逐步演化为上覆厚层砂岩的崩落,这与现场多数危岩体发育情况是相对应的。

3 数值模拟

3.1 计算模型构建与参数选取

立树天崩塌数值计算模型是以地形测量图、实测剖面图及现场调研的地质环境资料为依据,利用绘图软件AutoCAD、地质建模软件Rhinoceros griddle和专业岩土有限差分析软件FLAC3D所建立。

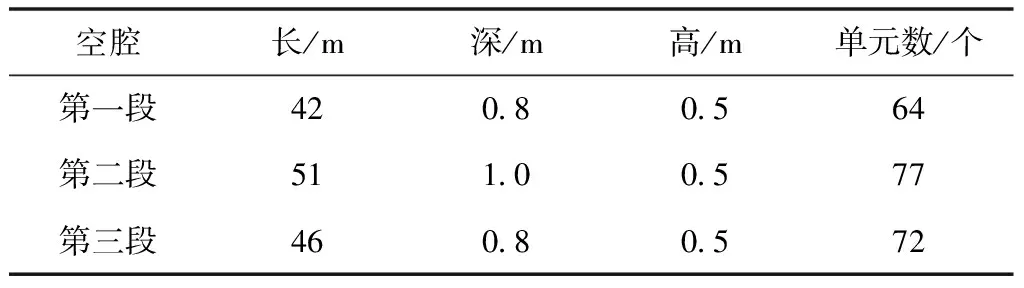

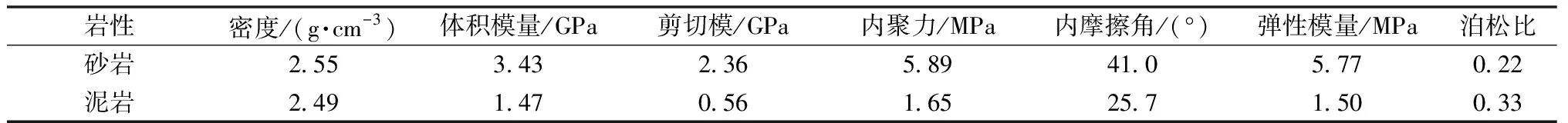

模型选取垂直河道方向为模型X轴, 正向指向坡面内(走向NE35°);平行河道方向为Y轴(走向SE125°),正向指向河流上游;高程方向为模型Z轴。根据实测剖面图可确定地质模型中软硬岩组分布及其产状。采用Rhinoceros griddle软件完成单元体划分,并将其计算模型数据导入FLAC3D。为了考虑泥岩空腔对陡崖岩体稳定性的影响,在FLAC3D中采用自编的Fish语言函数,根据野外调查情况,在上、下部陡崖处建立三段泥岩空腔的数值计算模型,其尺寸如表1所示。

表1 泥岩空腔尺寸

崩塌地质模型中的数值计算主要采用摩尔-库仑模型,另将泥岩空腔赋为空模型。计算参数主要为贵州黔北建筑实验测试有限公司提供的测试数据,如表2所示,其中体积模量和剪切模量由已知参数计算得出。计算模型主要考虑岩体自重应力,忽略其他地质环境因素,最终的计算模型单元体采用四面体单元,共有6 032 250个单元,1 063 713个节点。模型X轴方向长426 m,Y方向宽200 m,Z轴方向高200 m,顶部标高为498 m,底部标高298 m。

表2 计算模型中不同岩性物理力学参数

3.2 计算结果分析

计算成果主要为崩塌模型在自重状态下的最大主应力、最小主应力场及总位移场云图,通过主应力场云图可以了解软硬岩互层地质条件下崩塌模型泥岩空腔处的应力分布和应力集中状况,总位移场可用于分析崩塌地质模型的整体位移及局部突变情况,从而判断崩塌存在的稳定性问题及可能发生崩塌破坏的区域。

3.2.1 主应力分析

(1)从最大主应力云图(图9)相应量级的变化可以看出,崩塌地质模型的大部分区域处于受压状态。其中最大值(4.0~4.5 MPa)在模型底部边界处,最小值(0~0.5 MPa)在模型表面,应力值整体表现为由模型表面向底部递增的规律,这与岩体自重应力分布特征是一致的。

图9 最大主应力云图

崩塌模型表面的应力分布情况复杂,在三段泥岩空腔处都出现了压应力集中区。其中第一、第三段泥岩空腔由附近无空腔处的0~0.5 MPa增加到0.5~1.0 MPa,第二段泥岩空腔则由0~0.5 MPa增加到2.5~3.0 MPa,可以看出第二段空腔处应力值增幅更加明显,初步认为这与表1中设置的空腔模型尺寸相关,泥岩空腔越大导致上部陡崖稳定性越差。

上下两部分陡崖与斜坡接触的地带均出现压应力集中现象。上部陡崖坡脚处应力集中现象相对更加明显,压应力为0.5~1.0 MPa,部分为2.0~2.5 MPa。而下部陡崖应力集中主要集中在空腔段附近。

在崩塌堆积区同样存在几处压应力集中区,与下部陡崖空腔处应力值一致。由于三维地质模型是在1∶1 000地形测量数据基础上建立起来的,地形精度较高,可以推断这几处应力集中现象是在地形变化下所产生的。地形的起伏改变了应力分布状态,可能会导致部分范围的斜坡稳定性降低。

(2)通过最大主应力典型剖面(图10)可以看出,第二段泥岩空腔上部的陡崖出现拉应力集中区,拉应力为0~0.5 MPa,说明泥岩空腔使陡崖岩体处于外悬状态,后缘受到拉裂作用,这与野外观察到的侧向拉裂面是对应的。在长期的崩塌演化过程中,该应力状态会使卸荷裂隙进一步扩大,最终破坏岩体结构。

图10 最大主应力的典型剖面云图

(3)最小主应力云图(图11)中应力分布状态和应力集中现象与最大主应力云图在大部分区域相对应。压应力最大值(1.75~2.0 MPa)在模型底部,最小值(0~0.25 MPa)主要集中在模型表面地形褶皱处,尤其是上部陡崖与斜坡接触地带。

图11 最小主应力云图

(4)通过最小主应力典型剖面云图(图12)可以看出,除了第二段泥岩空腔处,崩塌模型内部也出现了多处应力突变区,由于不同岩性之间所表现得力学强度不同,尤其是砂岩与泥岩存在很大的差别,所以在应力云图剖面中迹线容易在两种岩性接触处出现突变。由此可以说明,软硬质岩互层地质条件下,不仅外部暴露的空腔对岩体稳定性产生影响,岩体内部同样有不稳定特征。

图12 最小主应力典型剖面云图

综合分析主应力分布状态,可以发现上部陡崖在泥岩空腔控制下压应力集中连续分布,且后缘有多处拉应力集中区,此时岩体一面受拉一面受压,容易发生拉裂破坏[17-18],是崩塌最容易发生的区域。

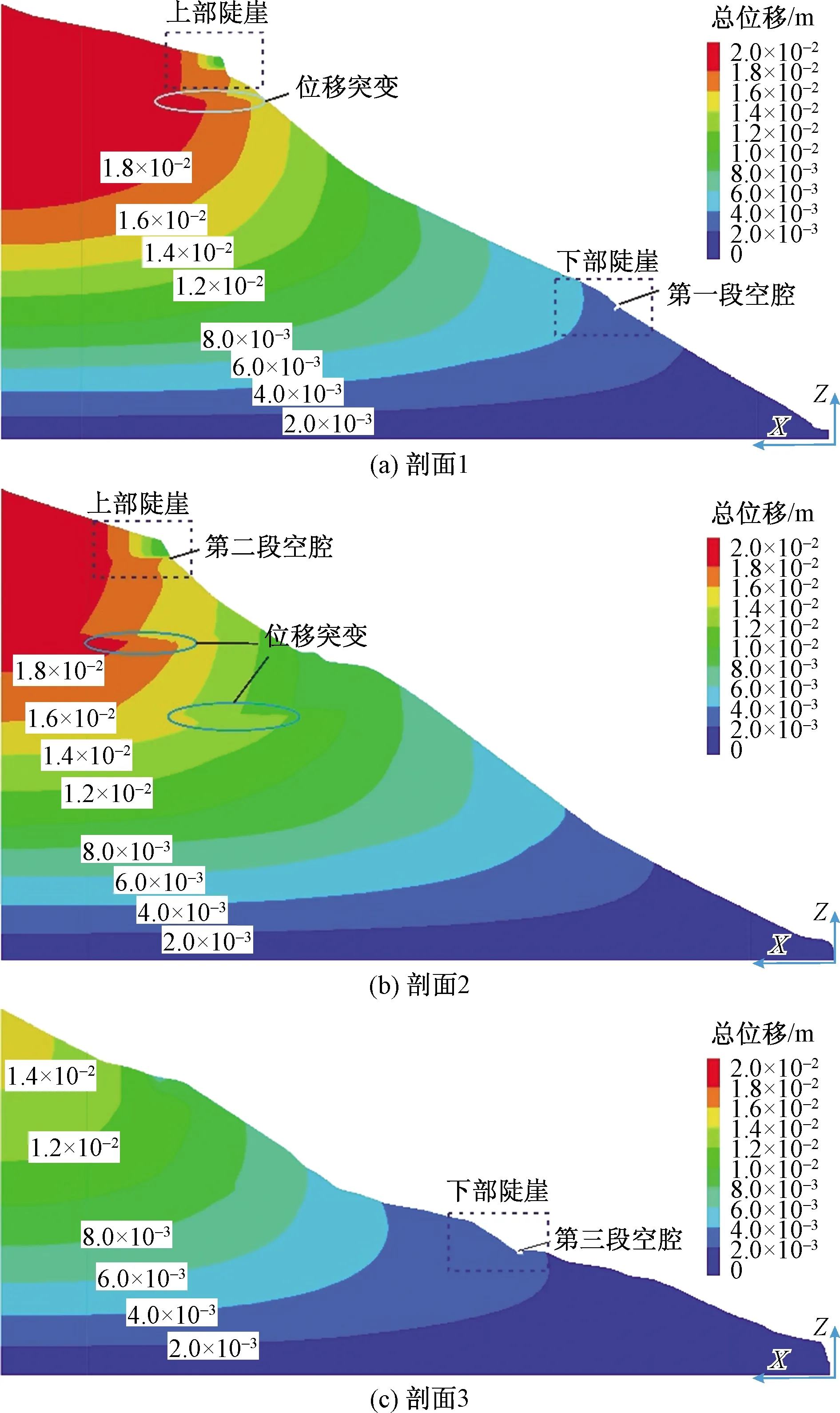

3.2.2 位移场分析

通过总位移量云图(图13)可以看出,总位移量从斜坡上部到底部是递减的,最大与最小总位移值分别为1.8~2.0 cm和0~0.2 cm,同时位移矢量总体表现出沿Z轴负方向的沉降趋势,这与模型自重力应力状态的设置是对应的。

图13 总位移量云图

但对比上下两部分陡崖发现,第一、三段泥岩空腔处总位移值分别为0.3 cm和0.25 cm,与其附近岩体的总位移值一致;而第二段泥岩空腔处总位移值为1.6~1.8 cm,附近岩体总位移值为0.8~1.2 cm,上部陡崖处软、硬岩总位移量存在明显差距,表明该处岩体稳定性较差,这证实了上述“上部陡崖处更容易发生崩塌”的推断。

总位移量云图剖面1、2内部存在位移突变现象,在Z轴方向上表现为以沉降为主的上部斜坡内部出现0.2 cm的位移差值。模型中的位移突变现象能够反映出斜坡上部的稳定性状态相对斜坡下部较差,和最小主应力典型剖面云图中应力突变现象相似,这进一步证明了软硬岩互层的岩性组合条件下对于岩体稳定是不利的。

同时从总位移矢量图(图14)能够看出,虽崩塌模型上部位移表现为沉降,但由中至下部逐渐表现为与坡面平行剪切。由此结合主应力云图,可以推断下部陡崖附近容易发生剪切破坏。

图14 总位移矢量图

4 结论

(1)立树天崩塌是缓倾软硬岩互层地质条件下形成的典型灾害点,差异风化型危岩体的形成是以“泥岩-砂岩-泥岩”的岩性组合为基础,同时受卸荷裂隙及顺层节理两组结构面控制,在季节性暴雨与气温温差等因素诱导下易发生崩塌。

(2)总结出一种典型的长嵌沟右岸斜坡地带崩塌失稳模式,具体可分为三个阶段:差异风化阶段、岩体破坏阶段与岩体失稳崩落阶段。

(3)三段泥岩空腔可以改变陡崖附近应力状态,导致陡崖坡脚和陡崖后缘分别出现压应力与拉应力集中区,应力值相比附近位置增加1~5倍,使岩体处于不稳定状态。

(4)第一、三段泥岩空腔与所在的下部陡崖总位移值一致,位移矢量与坡面平行剪切,主要沿层面形成局部剪切破坏;第二段泥岩空腔与其所在的上部陡崖总位移值相差0.6~0.8 cm,位移矢量呈沉降趋势,此处更易形成拉裂破坏从而发生崩塌。