模拟家人在场疗法在痴呆病人中的应用效果

秦 怡,葛兆霞,许建芬

南京大学医学院附属鼓楼医院,江苏210000

痴呆是一种以记忆障碍、认知功能减退为主要特征的临床综合征,是导致老年人残疾与依赖的主要原因[1]。据世界卫生组织统计数据,全球痴呆病人已达5 000 万例,预 计2030 年 将增至7 500 万 例[2]。我国 现有痴呆病人约950 万例,居世界首位,其治疗与护理问题严峻[3]。已有研究表明,88.46%~94.77%的痴呆病人存在精神行为症状,主要表现为情感障碍,可伴有激越行为及精神病性症状[4-5]。有研究发现,老年痴呆病人仍存在情绪加工功能,其情绪体验主要取决于所感受到的情感支持,而非认知损害状况,这为痴呆病人的情感干预提供了积极依据[6]。模拟家人在场疗法(simulated presence therapy,SPT)是一种情感支持干预策略,它借助技术媒介呈现病人家属(或病人与家属相处场景)的录音或录像,唤起病人的积极情绪体验以改善其精神心理状况[7]。已有研究报道,SPT 应用于医院、养老院等机构可以有效改善痴呆病人负性情绪,增进病人幸福感,减少激越行为[7-9]。本研究旨在探讨SPT 对老年痴呆病人的干预效果,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象 选择2019 年4 月—2020 年3 月在我院住院治疗的老年痴呆病人164 例。纳入标准:①符合《中国痴呆与认知障碍诊治指南(二)》[10]关于老年痴呆的诊断标准;②临床痴呆量表(Clinical Dementia Rating,CDR)评分≥1 分;③简易智力状态检查量表(MMSE)评分中文盲病人≤17 分,小学文化程度病人≤20 分,中学文化程度病人≤24 分;④住院时间>30 d;⑤不存在视听障碍;⑥主要照顾者为雇请照顾者,家庭照顾者每日照顾时间<2 h;⑦监护人签署知情同意书。排除标准:①其他疾病、物质滥用等所致认知障碍或痴呆;②治疗期间病情恶化者;③有严重精神病史、自杀倾向者。采用随机数字表法分为观察组和对照组各82 例。观察组中男38 例,女44 例;年龄62~83(72.13±3.62)岁;病程1~12(3.63±1.85)年;CDR 评分:轻度痴呆26例,中度痴呆37 例,重度痴呆19 例;受教育程度:文盲14 例,小学28 例,中学及以上40 例;有配偶33 例;家庭照顾者与病人关系:配偶25 例,子女36 例,其他亲属21 例。对 照 组 中 男36 例,女46 例;年 龄63~85(73.42±3.46)岁;病程2~15(3.85±1.49)年;CDR 评分:轻度痴呆24 例,中度痴呆40 例,重度痴呆18 例;受教育程度:文盲16 例,小学25 例,中学及以上41 例;有配偶37 例;家庭照顾者与病人关系:配偶28 例,子女37 例,其他亲属17 例。两组一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究已获医院伦理委员会批准。

1.2 干预方法 对照组病人接受常规护理。观察组病人同时接受SPT 干预,具体如下。

1.2.1 成立SPT 干预小组 由科室护士长任组长,2名主任护师任副组长,共同负责SPT 干预流程的设计、人员培训及干预实施过程的监督工作;4 名主管护师及以上职称的护理人员担任组员,其中2 名负责SPT 干预材料的制作,2 名负责病人临床资料收集以及量表评估工作。SPT 的具体干预过程由临床责任护士经统一培训、考核合格后负责实施。

1.2.2 干预前

1.2.2.1 干预资料的准备 ①全面评估病人:了解病人的主要家庭成员、与家人的亲密程度、社会支持状况、情绪状况与依恋需求等;评估病人听力、视力、语言交流情况等。②与家属交流:介绍SPT 的目的、意义、实施方法;提供SPT 相关研究资料,使家属充分了解该疗法的可能益处,以取得家属的积极配合。③指导家属准备一份记忆清单,内容为病人最喜爱的话题、最珍贵的记忆与生活经历等。由2 名SPT 干预小组成员通过语言交流、行为观察,各自独立评估病人对记忆清单所列话题的态度。采用1~5 分评分,1 分为病人非常不喜欢,5 分为病人非常喜欢,2 名护士评分均≥4 分的话题确定为干预内容。每例病人选出12 个话题,包括儿时记忆、校园时光、恋爱、婚礼、家庭趣事等。④制作干预视频:指导家属录制小视频,每个小视频10~12 min,先与病人谈论上述某个话题,注意选取恰当的内容,应用温暖的话语向病人表达幸福、快乐、尊重、爱等积极情感;在视频的末尾,用安慰、委婉、劝导的话语,叮嘱病人改善其自身存在的行为问题(例如拒绝吃饭、服药、社会孤立、激越行为等),鼓励病人充满希望、乐观积极地面对治疗。

1.2.2.2 人员培训 对责任护士进行统一培训,指导SPT 干预流程、干预时间的选择以及注意事项等,培训后均通过理论与实际操作考核。

1.2.2.3 基线评估 由2 名SPT 干预小组成员对入组病人进行量表测评,评估病人激越行为水平、日常生活与社会交往能力、情绪状况的基线水平。

1.2.3 干预过程 责任护士将家属录制的视频作为干预材料,用统一型号的平板电脑为病人播放,每日1次,持续干预3 周。干预结束后再次评估病人激越行为、日常生活与社会交往能力以及情绪状况。干预过程注意事项:①尊重病人意愿。干预前先与病人亲切交流,取得病人的信任;观察病人观看视频的态度,如果病人表现出拒绝、不安、烦躁等反应,则立即停止视频播放。②尊重病人隐私。如果病人不愿其他人知晓视频内容,则尽量为病人创造安静、私密的环境,供病人单独观看视频。③病人出现行为问题时(例如拒绝吃饭、服药、社会孤立、激越行为等),可适当增加干预频次。④病人主动要求多次观看视频,应允许病人观看。⑤如果病人有分享视频的意愿,可与病人交流,用提问的方式启发、帮助病人回忆往事;不论病人讲述的内容是否偏离事实,所用语言是否单调、重复、缺乏逻辑,均应保持尊重、鼓励的态度,用点头、微笑等鼓励病人讲述自己的想法与感受,引导病人关注自己的快乐经历,体验家人的爱与关心。

1.3 评价指标

1.3.1 汉密尔顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale,HAMD)[11]该 量 表 由Hamilton 于1960 年 修订,是临床评定抑郁状态的常用工具。量表共17 个项目,其中10 个项目按0~4 分评分,0 分表示完全没有该项症状,4 分表示存在极严重症状,另外7 个项目按0~2 分评分,0 分表示完全没有该项症状,2 分表示存在严重症状。得分越高表示抑郁程度越严重,得分>17 分可诊断存在抑郁症。

1.3.2 功能独立性评定(the Functional Independence Measure,FIM)[12]该量表由美国康复医学会等机构于1983 年编制,是目前应用较广泛的临床病人功能缺陷状况评估工具,用于评估病人日常生活及社会交往能力。包括6 个维度,其中4 个维度(自我照顾、括约肌控制、移动、行走)评估病人完成进食、梳洗等日常生活事项的能力,另外2 个维度(交流、社会认知)评估病人语言理解、表达、社会交往方面的能力。量表共18 个条目,按1~7 分评分,1 分表示“完全依赖”,7 分表示“完全独立”,总分为18~126 分,得分越高表示独立生活能力越强。126 分表示完全独立,108~125 分为基本独立,72~107 分为轻度依赖,36~71 分为中重度依赖,18~35 分为极重度依赖。

1.3.3 Cohen-Mansfield 激越行为量表(Cohen-Mansfield Agitation Inventory,CMAI)[13]该量表由Cohen-Mansfield于1989 年编制,用于评估病人的激越行为水平。包括躯体非攻击行为、躯体攻击行为、语言激越行为3 个维度,共29 个条目,采用1~7 分评分,1 分表示从未出现该激越行为,7 分表示最频繁的激越行为,总分为29~203 分,得分越高表示激越行为水平越高。量表Cronbach′s α 系数为0.882,信效度良好。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0 软件进行统计分析。计量资料采用均数±标准差(±s)进行统计描述,组间比较采用t 检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果(见表1~表3)

表1 两组干预前后HAMD 评分比较(±s) 单位:分

表1 两组干预前后HAMD 评分比较(±s) 单位:分

组别观察组对照组t 值P例数82 82干预前28.45±5.67 27.72±5.29 0.852 0.395干预后19.49±3.95 23.54±4.13-6.417<0.001

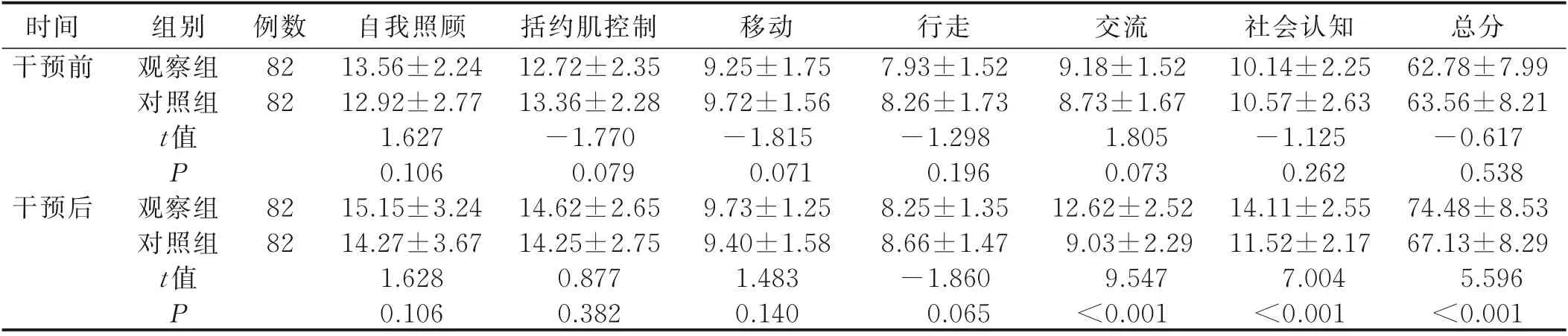

表2 两组干预前后FIM 得分比较(±s) 单位:分

表2 两组干预前后FIM 得分比较(±s) 单位:分

时间干预前例数82 82干预后组别观察组对照组t 值P观察组对照组t 值P 82 82自我照顾13.56±2.24 12.92±2.77 1.627 0.106 15.15±3.24 14.27±3.67 1.628 0.106括约肌控制12.72±2.35 13.36±2.28-1.770 0.079 14.62±2.65 14.25±2.75 0.877 0.382移动9.25±1.75 9.72±1.56-1.815 0.071 9.73±1.25 9.40±1.58 1.483 0.140行走7.93±1.52 8.26±1.73-1.298 0.196 8.25±1.35 8.66±1.47-1.860 0.065交流9.18±1.52 8.73±1.67 1.805 0.073 12.62±2.52 9.03±2.29 9.547<0.001社会认知10.14±2.25 10.57±2.63-1.125 0.262 14.11±2.55 11.52±2.17 7.004<0.001总分62.78±7.99 63.56±8.21-0.617 0.538 74.48±8.53 67.13±8.29 5.596<0.001

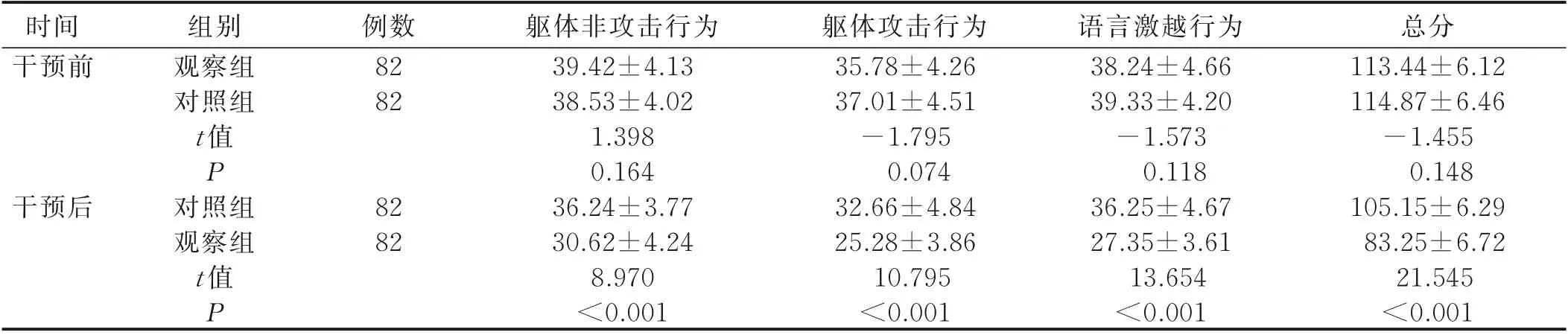

表3 两组干预前后CMAI 评分比较(±s) 单位:分

表3 两组干预前后CMAI 评分比较(±s) 单位:分

时间干预前例数82 82干预后组别观察组对照组t 值P对照组观察组t 值P 82 82躯体非攻击行为39.42±4.13 38.53±4.02 1.398 0.164 36.24±3.77 30.62±4.24 8.970<0.001躯体攻击行为35.78±4.26 37.01±4.51-1.795 0.074 32.66±4.84 25.28±3.86 10.795<0.001语言激越行为38.24±4.66 39.33±4.20-1.573 0.118 36.25±4.67 27.35±3.61 13.654<0.001总分113.44±6.12 114.87±6.46-1.455 0.148 105.15±6.29 83.25±6.72 21.545<0.001

3 讨论

3.1 SPT 有利于改善老年痴呆病人情绪状态 本研究结果显示,干预后观察组HAMD 得分低于对照组(P<0.05),表明SPT 能够改善老年痴呆病人情绪状态,与相关研究结论[7-8]一致。痴呆病人抑郁发病率高达87%,是导致其认知损害加重的重要原因之一[14]。张立秀等[6]研究发现,痴呆病人仍存在情绪加工功能,其对情绪刺激的反应与正常人群有相似之处;照顾者身份、婚姻状况是决定痴呆病人情绪体验的最重要因素,认知受损程度相对次之,表明情感支持对改善痴呆病人情绪状况具有重要意义。依恋理论认为,依恋是人类的基本心理需求,是个体获得心理安全感的一种方式[15]。某些痴呆病人出现持续寻找父母的行为,表明痴呆病人同样存在依恋需求,尤其当医院等陌生环境引起病人的不安与焦虑时,这种需求更加强烈[16]。在家属无法经常探望、陪伴病人的情况下,通过向病人提供家属的录音或视频,可以充当依恋对象,安抚病人的分离焦虑,满足病人的依恋需求[7],使病人意识到家人对自己的重视与关爱,从而获得情感慰藉,减轻因疾病导致的自卑感、孤独感与不安全感,提升幸福感[17],从而有效缓解不良情绪。

3.2 SPT 能够改善老年痴呆病人的社会交往能力

本研究结果显示,干预后观察组FIM 量表的交流、社会认知维度得分高于对照组(P<0.05),表明SPT能够改善老年痴呆病人的社会交往能力,与相关研究结果[18]一致。随着认知功能的衰退,痴呆病人语言交流能力降低,社会功能受损,表现为情感淡漠、逐渐丧失与他人互动的兴趣,甚至出现护理抗拒行为,如拒绝吃饭、吃药等[19]。痴呆病人的情绪体验是其参与人际互动的基础,SPT 能够满足病人的依恋需求,使病人获得积极的情绪体验,这有利于促进病人参与社会交流的动机,减轻社会退缩。Hung 等[18]研究发现,SPT干预后痴呆病人的日常活动能力、与照顾者的互动水平明显提高,护理抗拒行为相应减少,更易于照顾。研究过程中也观察到,病人观看家属视频后,更常出现微笑、歌唱等积极行为,甚至主动与病友、护理人员交谈,分享其经历、想法与感受。痴呆病人认知功能呈进行性衰退,但其大脑仍有一定可塑性,在观看家属视频的过程中,病人对自己喜爱的话题、生活经历、家庭趣事进行记忆的重现和提取,有利于保护残存记忆,使病人储存在长时记忆中的词汇概念不断受到激活,有利于延缓语言功能的衰退[20];通过与病友、护士的交流互动,也使病人的语言交流能力得到锻炼[21]。

3.3 SPT 能够减少老年痴呆病人的激越行为 本研究结果显示,干预后观察组CMAI得分低于对照组(P<0.05),表明SPT 能够减少老年痴呆病人的激越行为,与Ritehie 等[22]研究结论一致。随着病程进展,痴呆病人可出现各种精神行为症状,激越行为是其中的重要症状群,表现为易激惹、侵略、徘徊行为等,是影响病人生活质量、加重照顾者压力的重要因素。抗精神病药物与保护性约束是目前临床处理痴呆病人激越行为的主要手段,但存在药物副作用、伦理争议等问题[23]。因此,临床痴呆指南和专家共识均提倡采用非药物措施管理病人的不良情绪与行为[24]。SPT 能够减少痴呆病人激越行为的原因可能是:通过提供情感安慰减轻病人的“需求代偿”。痴呆需求代偿行为理论[25]认为痴呆病人的行为表现是其内在需求的一种表达,随着病程进展,病人逐渐丧失独立生活能力,对他人的依赖不断增加,对情感支持的需求也更加突出,如果照护者忽视病人的情感需求,病人就会进行“需求代偿”,激越行为便是“需求代偿”的突出表现。因此,主张对痴呆病人采取“以病人为中心”的照护,尊重与满足病人的切实需求[26]。SPT 再现家属在场的情景,使病人感受到家人的关爱,能够满足痴呆病人的情感需求,从而有助于改善其激越行为。

4 小结

SPT 可以有效改善痴呆病人的情绪状况与社会功能,减少病人的激越行为。该疗法对干预者的专业能力要求较低,成本低,可操作性强,具有较大的推广价值,但目前SPT 的临床应用还缺乏标准的干预方案与流程。作为一种情感支持疗法,个性化和积极刺激是SPT 干预的核心,如何充分评估病人的个人状况,完善干预细节,构建最普适和有效的干预方案,还有待未来研究进一步探索。