动态血磷水平监测在中重度颅脑损伤患者预后评估中的应用价值

张 杰,黄卫东,曹 杰

(陕西省人民医院神经外科,陕西 西安 710068)

随着交通事故以及各类意外创伤发生率的增加,中重度颅脑损伤患者的数量较以往有了大幅增高,近些年尽管临床医疗技术和救治手段有了不断的完善和改进,但其致残率和致死率仍居高不下[1]。有研究表明,电解质紊乱在颅脑损伤患者中较为常见,如较为常见的类型包括低钾血症、高钠血症或低钠血症,发生电解质紊乱的比例与病情严重程度与预后往往呈正相关[2-3]。然而,对于重症患者日常生化指标监测,临床医师在血钾、血钠等电解质变化中足够的重视,却常忽视了血磷变化规律以及低磷血症造成的潜在危害。新近的临床研究显示,在ICU接受治疗的重症患者中约有20%~55%可伴有低磷血症,且低磷血症组机械通气时间、住ICU时间和28 d病死率均长或高于血磷正常组,并认为低磷血症是ICU 28 d病死率的独立危险因素[4],然而遗憾的是纳入的危重症并未包括神经外科患者,血磷水平降低是否与神经外科危重症患者预后转归有关联的研究目前则鲜有报道。鉴于此,本研究旨在对中重度颅脑损伤患者的血磷水平进行动态观测以评估此类患者的预后转归,为临床提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 回顾性收集2017年4月至2019年4月我院收治的122例中重度颅脑损伤患者的临床资料,病例纳入标准:年龄>18岁,且均在伤后24 h内入院,并经头颅CT或MRI检查证实为颅脑损伤;格拉斯昏迷评分(GCS)≤12分。排除标准:多发伤、凝血功能障碍、既往有脑卒中病史、内分泌代谢性疾病、伴有严重心、肝、肾等脏器功能障碍;甲状旁腺功能亢进、软骨病等影响血磷代谢的疾病;近期接受过雌激素、苯巴比妥等影响血磷代谢的药物;采血前补充过磷剂的患者;临床资料缺失、自动出院者。

1.2 治疗方法 所有患者均接受了常规对症综合治疗,主要为预防感染、呼吸循环支持、镇静镇痛、纠正酸碱失衡、脱水降低颅内压、营养支持等。患者均接受了去骨瓣减压术治疗,手术均为同一组医师实施,术中对患者头皮与骨膜进行逐层分离,待颅骨充分暴露后进行钻孔,选取颧骨,开瓣游离后将骨瓣去除。当有硬膜下血肿时,应当切开予以减压,并对脑膜外坏死组织与血肿进行充分清除。术后继续脱水、止血、预防感染、营养脑神经和改善脑微循环等处理,并配合肢体功能锻炼和高压氧等综合康复治疗。

1.3 观察指标 ①记录纳入患者的一般资料,主要包括性别、年龄、入院GCS评分、受伤原因、受伤至入院时间、合并脑挫裂比例、合并颅内血肿类型和比例;入院24 h内颅内压(在颅内压持续监测当中,间隔15 min记录1次压力值,取平均值);记录相关实验室检查指标[血肌酐、血尿素氮、血清白蛋白、C反应蛋白(CRP)、血小板计数]。②记录入院第1、3、7天的血清磷水平,血磷正常参考值为0.80~1.45 mmol/L,当其水平<0.80 mmol/L时则判定为低磷血症。③所有患者均接受随访,采用格拉斯哥预后评分(GOS)对患者入院后3个月时的预后进行评估,该评分分为5个等级,1分(死亡)至5分(神经功能基本正常),预后不良的评定标准为GOS评分≤3分[5]。

2 结 果

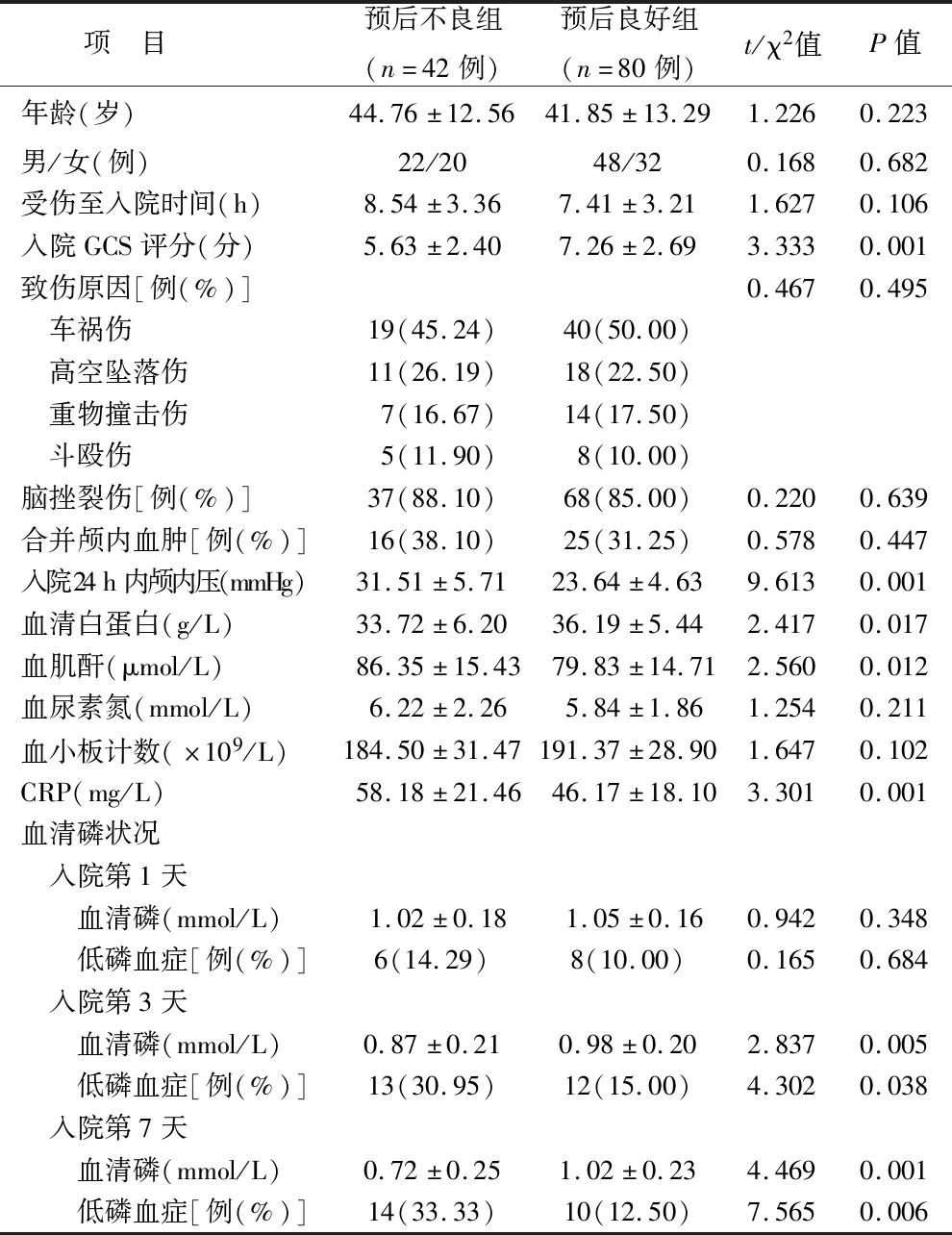

2.1 预后不良组和预后良好组一般资料比较 见表1。

表1 预后不良组和预后良好组一般资料比较

预后不良组入院GCS评分、血清白蛋白水平明显低于预后良好组,入院24 h内颅内压、血肌酐、CRP均高于预后良好组,差异具有统计学意义(均P<0.05)。预后不良组入院第3、7天的血磷水平显著低于预后良好组,低磷血症发生率高于预后良好组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。两组入院第1天的血磷状况比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组其余指标比较差异无统计学意义(均P>0.05)。

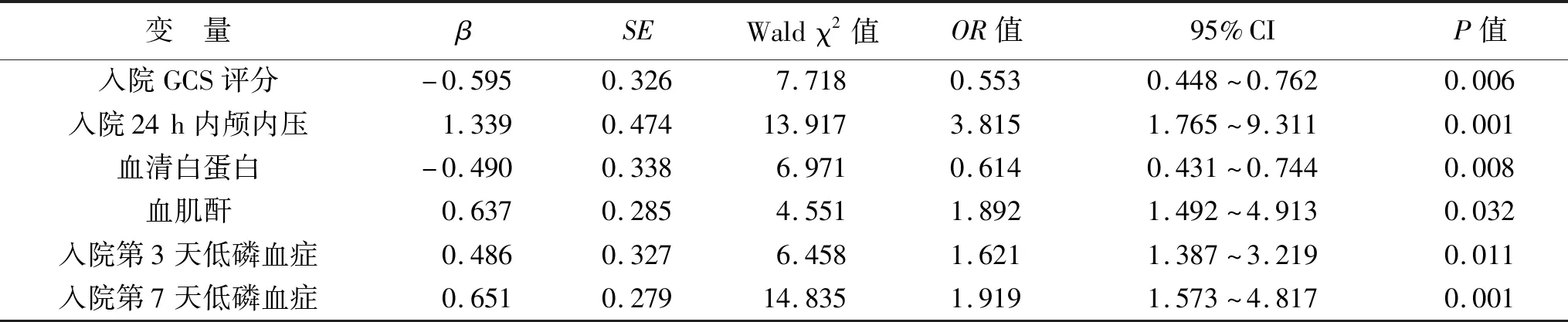

2.2 中重度颅脑损伤患者预后不良的Logistic回归分析 以患者预后结局为因变量(赋值方法:预后不良=1,预后良好=0),以表1中两组比较差异有统计学意义的指标为自变量,经过Logistic回归分析提示入院第3天、第7天的低磷血症是中重度颅脑损伤患者预后不良的独立危险因素(P<0.05)。见表2。

表2 中重度颅脑损伤患者预后不良的Logistic回归分析

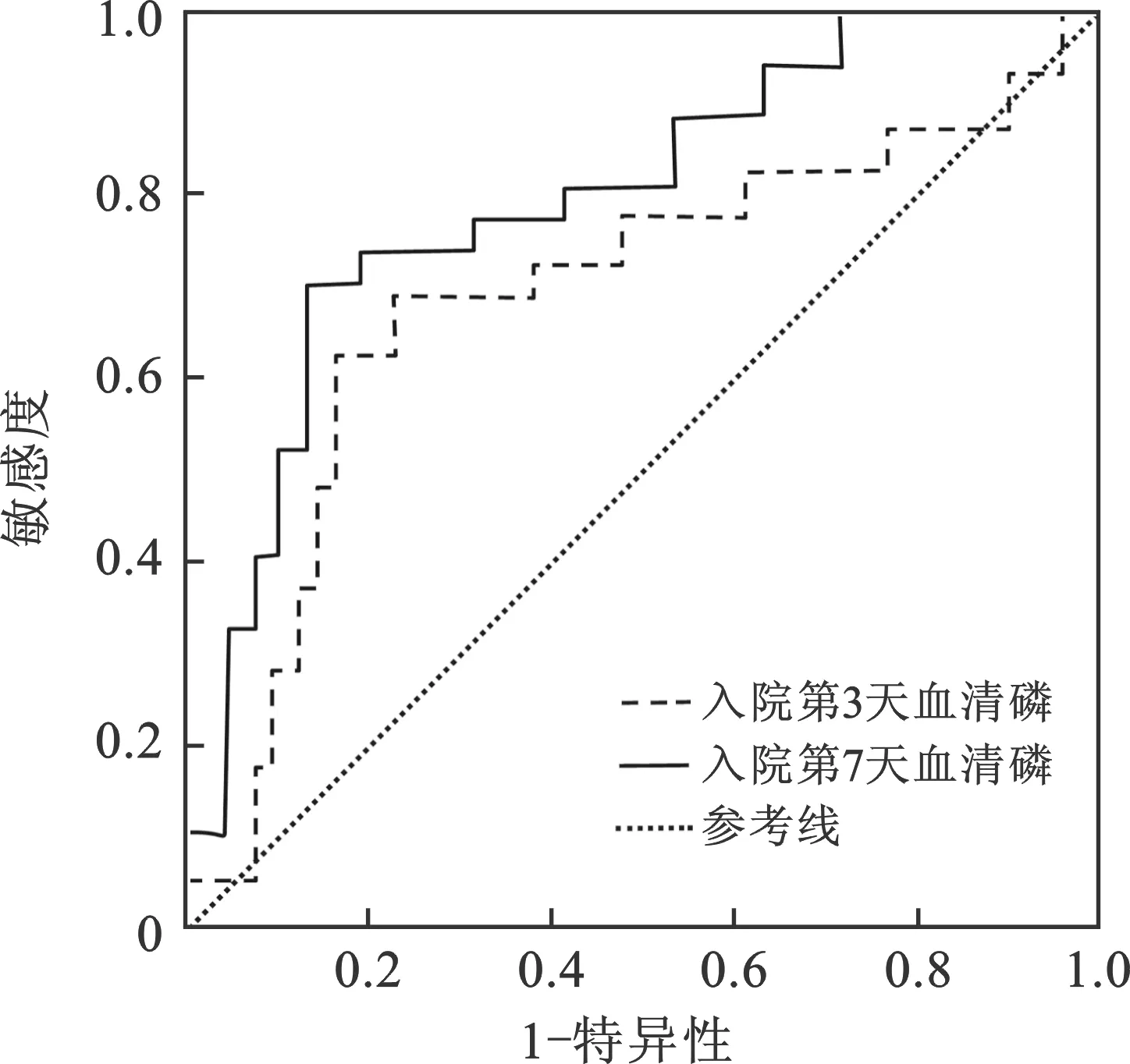

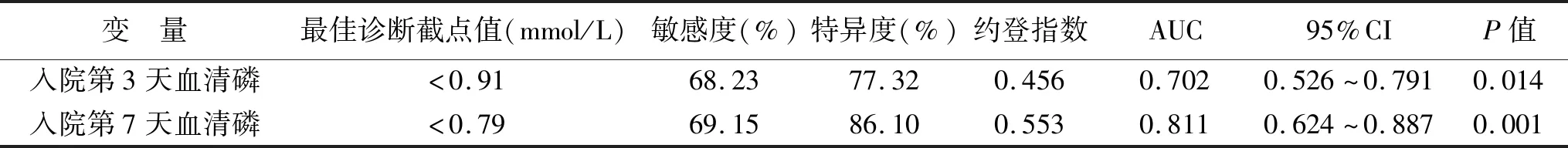

2.3 血清磷水平预测中重度颅脑损伤患者预后不良的ROC曲线分析 ROC曲线分析显示,入院第3、7天的血清磷水平预测患者预后不良的AUC分别为0.702和0.811,入院第7天预测的AUC明显高于入院第3天,差异有统计学意义(Z=3.617,P<0.001)。预测的最佳诊断值分别为0.91 mmol/L和0.79 mmol/L。见表3(图1)。

图1 血清磷水平预测中重度颅脑损伤患者预后不良ROC曲线

表3 血清磷水平预测中重度颅脑损伤患者预后不良的ROC曲线分析

3 讨 论

本研究结果显示,预后不良组入院第1天的血清磷水平低于预后良好组,低磷血症发生率略高于预后良好组,但比较并未有统计学差异,然而预后不良组入院第3、7天的血磷水平显著低于预后良好组,且低磷血症发生率明显高于预后不良组。提示了在入院后动态的血磷水平的变化与患者预后转归情况密切相关。另外本研究结果初步发现,预后良好组在入院后血磷水平下降,但入院第3天至第7天开始回升,而预后不良组则有不断下降的趋势,两者也间接提示了血磷未能得到恢复,低磷血症未能及时纠正,患者预后不良的风险则加大。为进一步验证低磷血症与预后不良的关系,本研究进行了Logistic回归分析显示,入院第3、7天的低磷血症是中重度颅脑损伤患者预后不良的独立危险因素。为评价血磷状况对此类预后不良的预测价值,笔者绘制了ROC曲线,结果显示入院第3天、第7天的预测AUC均大于0.7,提示了两者预测价值良好,具有临床参考意义。此外,入院第7天的AUC高于入院第3天,且差异有统计学意义,则提示了入院第7天的血磷水平对患者预后不良的预测价值更高,在评估预后转归方面的优势明显。

既往的临床报道显示,颅脑损伤患者电解质紊乱十分常见,尤其在中重度患者中发生率较高,在最常发生的类型中,钠离子紊乱发生率为40.7%(低钠血症和高钠血症分别为19.5%和21.2%),低钾血症为44.1%,且在伤后第1天即可发生[6]。既往临床将注意力主要集中的血钠、血钾等的变化,对血磷的监测并未得到足够的重视。此外,轻中度低磷血症的病人并未表现出明显的临床症状,即使有症状也容易被其他临床临床症状所掩盖,因此常被临床所忽视。本研究结果显示在纳入的122例患者中,入院第1、3、7天的低磷血症发生分别为12.50%、22.32%、21.43%,略低于其他报道的ICU重症患者发生率[4],可能原因与纳入的病种与病情严重程度不同有关。在正常的生理状况下,血磷的动态平衡受到胃肠道的吸收、肾脏排泄与肾小管重吸收的支配[7]。颅脑损伤患者发生低磷血症的机制推测有以下几点:①颅脑损伤后,脑水肿和颅内压增高导致下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)与交感神经兴奋,患者处于应激状态,应激反应可损伤胃肠黏膜屏障,甚至发生应激性溃疡,患者胃肠功能紊乱进而影响磷的消化吸收[8];②中重度颅脑损伤患者属于重症,早期禁食亦能影响营养物质摄入量;③在治疗过程中使用的甘露醇或呋塞米等利尿剂或脱水剂,导致尿液排泄磷增多[9];④若颅脑损伤患者伴有呼吸性酸中毒,则能增强肾小管的酸化效应,促进了磷酸盐的排去;⑤在静脉补液或营养支持时,输注的氨基酸和葡糖糖可促进细胞外磷离子向细胞内跨膜转移,以致磷离子在细胞内外重新分布,最终引起低磷血症[10]。

生理学研究表明,磷是人体最常见的元素之一,在调节酶促反应、能量代谢、维持细胞结构和功能、维持机体酸碱平衡,参与信号传导等方面发挥了重要作用。低磷血症可通过影响心血管系统,呼吸系统,神经系统等对患者预后造成不利影响。本研究血磷水平降低及低磷血症对颅脑损伤患者预后不良的可能机制推测有:①有研究表明,磷离子不足或缺乏可导致红细胞内2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)的合成受阻,导致氧离曲线左移和氧释放障碍,引起细胞内ATP与能量代谢障碍,造成机体缺氧或呼吸困难,严重者可诱发呼吸功能衰竭[11-12];细胞能量代谢障碍和缺氧则能加重脑水肿,不利于脑神经细胞的损伤修复[13-14]。②磷不足或缺乏还能抑制白细胞吞噬能力,抑制T淋巴细胞的功能,导致细胞免疫功能紊乱[15];而T淋巴细胞紊乱则能进一步削弱机体防御能力,加速炎症级联式扩大,不利于颅脑损伤患者神经功能康复[16]。

综上所述,低磷血症在中重度颅脑损伤患者中发生率较高,可能是其预后不良的独立危险因素,临床应当动态监测血磷水平以早期评估患者预后转归情况。但本研究存在一定局限性,本研究为回顾性研究,并未前瞻性的队列研究;此外,本研究属于单中心研究,且纳入病例数目偏少,存在选择性偏倚。还需要今后做大样本的前瞻性研究以证实本研究结论。