基于思维型教学理论的科学高阶思维教学过程设计

首新 胡卫平

科学高阶思维是科学核心素养的关键成分,以培养学生核心素养为目的的教育改革正席卷全球,各个国际教育组织、各个国家和地区几乎都出台了核心素养框架,而思维是其中必不可少的成分。如美国《21世纪技能框架》中的“学习与创新技能领域”的4Cs结构中包含的批判性思维和问题解决能力(CriticalThinkingandProblemSolving)、创造性和创新能力(CreativityandInnovation)体现了对思维的重视[1]。科学高阶思维也是科学教育的重要目标,以科学探究的形式培养高阶思维已得到科学教育研究者、决策者的重视,高阶思维已融合进不同的教学模式、教育理念、教学方法、教学流程之中,以培养学生在不同情境下的问题解决能力、批判性分析能力和创新能力等。

本文基于思维型教学理论,通过构建科学高阶思维结构模型,建立为高阶思维而教的科学教学过程,并对其教学过程进行案例展示。

科学高阶思维的結构模型

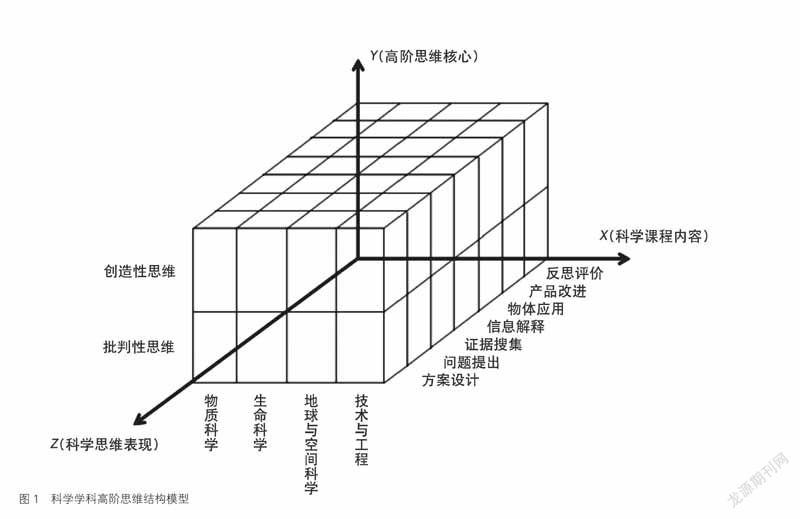

高阶思维的核心是创造性思维和批判性思维[2],基于高阶思维与科学知识、科学探究之间的关系,构建科学学科高阶思维结构模型如图1所示。

其中,X轴是科学课程内容,包括物质科学、生命科学、地球与空间科学、技术与工程4大领域;Z轴是科学思维表现,包括问题提出、方案设计、证据搜集、信息解释、物体应用、产品改进、反思评价7个要素;Y轴是高阶思维核心结构,包括创造性思维和批判性思维。科学学科高阶思维结构模型是一个系统的有机整体,3个维度要素之间既相对独立又相互联系。X-Y平面解释了科学课程内容与高阶思维的关系,启示我们在利用科学课程内容培养高阶思维时,总体原则是让学生经历创造性思维到批判性思维的变化。Y-Z平面解释了思维表现各要素(主要是科学探究过程)中如何融入高阶思维,启示科学探究教学中可融入从创造性思维到批判性思维的过程,由此形成渐进的学习环,利用科学探究过程发展学生的高阶思维能力。X-Z平面解释了科学课程内容与思维表现的整合,在科学课程中主要表现为科学探究过程。科学探究与课程内容的整合是21世纪以来科学课堂教学提倡的重要方式,在此不再赘述。

因此,要有效地培养学生的科学高阶思维,应将创造性思维、批判性思维有机地嵌入科学课程内容中,在科学探究的每个阶段都要关注思维从创造性过程到批判性过程的变化[3]。另外,该模型还关注STEM跨学科领域中的科学高阶思维,在工程设计领域,如物体创造性应用、产品改进过程中,也应融入从创造性思维到批判性思维的高层次认知过程。可见,该模型为科学学科高阶思维的培养提供了切实可行的指导。

为高阶思维而教的小学科学教学环节

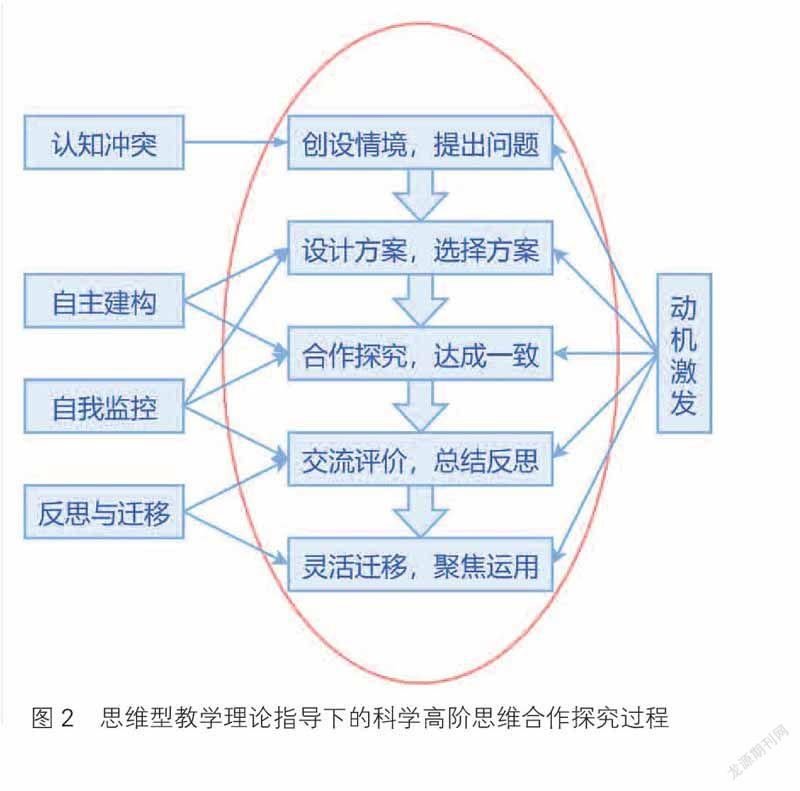

思维型教学理论强调学习中的动机激发、认知冲突、自主建构、自我监控、反思与迁移等过程。基于思维型科学探究教学过程[4],构建了“为高阶思维而教的合作探究教学”过程,二者的关系如图2所示。

根据思维型教学理论,结合科学高阶思维的教学目标,为高阶思维而教的合作探究教学环节设计可归纳如下(如图3)。

第一,创设情境,提出问题。依据学生的生活经验和已有知识基础创设最接近真实情况的情境,以此调动学生后续的探究热情,激发积极思维的倾向[5]。在学生围绕某一教学主题提出不同的问题之后,应引导学生对问题进行价值判断(如可行性、科学性、操作性),评价问题的质量,最终聚焦关键问题。

第二,设计方案,选择方案。即设计可行性的解决方案(实验设计、调查方案、观察过程等),并从中优选最佳方案。方案的设计经历了感性认识到理性认识的发展,学生充分发挥想象力、形象思维和创造力,共同参与设计,共享信息,充分讨论,相互启发,对问题进行充分交流和深入研讨(亦即社会建构过程),这一过程中回忆、表象变换、比较、分析、概括、假设、计划等认知过程充分发挥作用,形成了多种可行性方案。随后,通过聚焦重点、价值判断、观点表达等批判性思维的参与,以小组讨论的形式引发认知冲突,协调他人观点,采用正确推理的方式最终确定最佳方案。

第三,合作探究,达成一致。即依据普遍认可的方案,进行实验、调查、观察等。合作探究是思维互动的过程,在此过程中学生需要调动多种认知加工策略进行数据分析、现象解释、结果预测,并与小组成员交流辩论。每个成员都在进行创造性设计,用不同的方法寻找证据,借助各种手段观察现象,将数据以一种更加明了的方式展现出来,然后小组成员共同研讨,最终形成合理的、共同认可的结果,检验问题解决的程度、结论对假设的支撑情况及结果的规范性等。

第四,交流评价,总结反思。小组内通过交流达成一致之后,形成了共同的观点。然后与其他小组的结果或观点进行交流,充分发表自己的观点。根据其他小组的反馈意见和不同的解释,对其他不同观点或结果进行反思,提出进一步改进策略。

第五,灵活迁移,聚焦运用。逐渐将某种稳定的能力或价值观从类似情境迁移至新情境中,依据真实案例,引导学生如实进行问题解决,深化对知识的理解,进而促进学生形成稳定的高阶思维特质。

进一步而言,依据科学学科的内容特征,为高阶思维而教的科学教学过程包括科学概念教学、科学探究教学和科学问题解决教学。在科学概念教学中,其教学目标是通过概念理解、概念分析、概念评价与完善的程序,让创造性思维、批判性思维参与学习概念的形成、发展、完善、应用等过程,发展学生的科学高阶思维能力。在科学探究教学中,其教学目标是通过实验、观察、调查等方式获取证据,让学生在发现问题、作出假设、分析数据和信息、得出结论、迁移应用的过程中进行思维创造、批判性的分析,最终发展高阶思维能力。在科学问题解决教学中,其教学目标是基于工程设计的过程,让学生进行产品设计、产品优化,培养学生问题解决过程中的创新能力和批判性思维能力。3种教学过程虽有所不同,但都基本按照上述教学环节力求在合作探究过程中发展学生的科学高阶思维,让学生经历创造性思维到批判性思维的发展。从横向看,每个教学环节都期望学生经历创造性思维和批判性思维过程,如“创设情境,提出问题”环节,期望学生根据情境提出多种研究问题,然后聚焦最合适的研究问题。从纵向看,从教学伊始到结束,发生了从创造性思维到批判性思维的变化,到了后期如“交流评价,总结反思”阶段,批判性思维为主的认知过程占据主导,纵向的教学环节也遵循创造性思维到批判性思维的变化。

单元案例

为高阶思维而教的科学教学过程期望与科学教科书中的教学内容结合起来,也就是说在不改变原有教学进度的前提下融入为高阶思维而教的教学过程。下面以湘教版小学《科学》5年级上册第2单元“简单机械”为例,展示如何基于原有科学教学内容融入科学概念、科学探究、科学问题解决3种教学过程,培养学生的科学高阶思维。

第1课“生活的好帮手”是让学生了解各种工具,适合采用科学概念教学模式,其教学环节及要素设计如下。

●创设情境,引出概念

情境:观看视频,如何解决生活中的这些难题?

冲突:寻找生活中的好帮手

●合作探究,构建概念

概念精细化:我找到的生活好帮手:螺丝刀,它能

概括:人们为了提高工作效率,减少体力支配,不断在制造和改进工具

●概念理解,交流反思

理解:工具在哪些情况下适用,如螺丝刀可以拧开所有螺丝吗?

由此理解工具的局限性和多样性反思:交流、讨论工具对我们生活的影响

●概念遷移,解决问题

迁移:寻找更多的生活好帮手,想一想它们有相同的科学原理吗?

第2课“他能撬动地球吗”是让学生学习杠杆原理,适合采用科学探究教学模式,其教学环节及要素设计如下。

●创设情境,提出问题

情境:科学史导入,阿基米德撬动地球的观点

问题:杠杆是如何工作的?其中有什么原理?

●猜想假设,设计实验

假设:杠杆支点的位置影响撬动效果,什么因素决定了杠杆是否省力?

设计:寻找杠杆的秘密(支点、动力点、阻力点)

●合作探究,寻找证据

合作:在1根标有刻度的直尺上的不同位置放置钩码,利用实验记录表理解平衡时钩码数量与刻度之间的关系

证据:平衡时两边钩码数量与刻度值的乘积相等

●解释结果,交流反思

解释:当动力点到支点的距离大于支点到助力点的距离时,杠杆省力

反思:观察生活中的杠杆原理的应用,了解人体的杠杆结构

第3课“轮轴”是让学生学习轮轴省力的原理,适合采用科学探究教学模式,其教学环节及要素设计如下。

创设情境,提出问题

情境:讨论、猜想取下自来水开关上的“圆盘”时,如何能轻松拧开开关

问题:轮轴具有什么作用?

●猜想假设,设计实验

假设:轮轴可以省力

设计:设计一个简易轮轴,测量其拉动物体时是否省力了

●合作探究,寻找证据

合作:小组进行实验,做几个大小不同的轮轴试一试省力效果

证据:通过比较实验数据,发现轮轴可以省力,并寻找生活中运用轮轴的事例

●解释结果,交流反思

解释:制作古时候人们从深井中提水的装置——辘轳,并用轮轴原理进行解释

反思:观察生活中轮轴的应用,如门把手、拧子、扳手等

第4课“滑轮兄弟”是让学生理解定滑轮、动滑轮的特性,适合科学探究教学模式,其教学环节及要素设计如下。

●创设情境,提出问题

情境:观看视频《起重机的威力》

问题:起重机、旗杆上的滑轮有什么作用?

●猜想假设,设计实验

假设:通过观察定滑轮和动滑轮是怎样工作的,猜想它们的作用

设计:设计有1个定滑轮或1个动滑轮的装置,测一测力的变化

●合作探究,寻找证据

合作:小组进行实验,观察重物运动的方向、拉力方向、重物重力的大小、拉力大小是否有变化

证据:从数据分析中获取“定滑轮改变方向,动滑轮可以省力”的证据

●解释结果,交流反思

解释:比较和分析实验数据,把结论与猜想或假设进行比较

反思:制作滑轮组,了解滑轮组在生活中的应用

第5课“在斜坡上”是让学生认识斜面可

以省力,以及如何使用斜面更省力,适合采用科学探究教学模式,其教学环节及要素设计如下。

●创设情境,提出问题

情境:观看视频,古埃及人用斜面将巨大的石头搬向高处,建造金字塔

问题:让学生讨论斜面有何作用,为什么要使用斜面

●猜想假设,设计实验

假设:学生提出自己的假设,斜面可以/不可以省力

设计:设计一个实验,用测力计拉着一个物体缓慢地沿着斜面上升,观察测力计示数的变化

●合作探究,寻找证据

合作:小组进行实验,多做几次实验,将测得的数据记录下来,以便分析

证据:让学生比较直接提起物体,和沿斜面拉动物体时使用力的大小,得出实验结果

●解释结果,交流反思

解释:依据数据让学生理解斜面可以省力,并提出进一步实验,什么样的斜面才能更省力

反思:想一想斜面高度、斜面长度与斜

面省力程度有何关系,并列举生活中斜

面的应用,如盘山公路、立交桥、螺丝

第6课“有趣的传动”是让学生在了解传动类型的基础上学习简单机械间的组合,适合采用科学问题解决教学模式,其教学环节及要素设计如下。

●创设情境,明确问题

情境:生活中的玩具——电动玩具四驱车内部的齿轮连接装置

问题:小马达产生的动力通过什么传递到玩具小车车轮

●分析问题,原型设计

策略:设计大、中、小3个齿轮,且齿轮的齿能咬合在一起

原型:搜集磁力或者按照磁力图案用纸板剪几个大、中、小齿轮,在其中一个齿轮上画1根线表示指针。

●实施计划,构建模型

实施:用大头针将3个大小不同的齿轮组装在一起,固定在泡沫板上。

模型:转动齿轮,了解装置的性能,确保转动1个齿轮时,其他2个齿轮也开始转动测试优化,讨论反思

测试:以1个齿轮为参考标准,转动1个齿轮,观察其他2个齿轮的转动方向和转动圈数,并记录下来。

反思:分析齿轮大小与转动圈数之间的关系,以及齿轮之间的转动方向的关系。

●实践应用,改进完善

应用:寻找生活中各种各样的传动方式,将我们设计的模型与生活中的齿轮装置进行比较,理解齿轮传动的作用。

高阶思维的培养必须与科学探究教学结合起来,使思维的培养沉浸在课程内容学习过程中。高阶思维的培养是一个系统工程,除了建立有针对性的教学模式实施教学,还要注意课堂氛围的引导,若教师一味只是照搬教学模式和教学程序,没有理解合作探究过程中的师生行为,不注重逐渐开放学生的思维,课堂就会显得太过于操作化,学生没有学习的主体感。因此,教师要不断提高自我专业素质,理解合作探究、高阶思维学习的教学理念,结合自己的教学经验进行高阶思维教学,这才是实施高阶思维教学最基本的保证。