岩溶地区某高层建筑物不均匀沉降地基基础加固案例分析

范明明, 裴向军, 王文臣, 袁进科, 阳 博, 何智浩

(地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室(成都理工大学), 四川 成都 610059)

随着城市化进程的加快,岩溶地区的高层建筑物越来越多,但由于溶洞、溶蚀裂隙的存在及基岩面起伏大、地下水波动等因素,极易导致地基承载力不足、地面塌陷、不均匀沉降等严重危害建筑物安全的地质现象[1~4]。国内学者对此进行了大量研究,廖剑霖[5]通过分析广西某区域内岩溶地面塌陷的形成过程及形成机制,提出了岩溶地面塌陷的致塌模式和塌陷力学模型,并将岩溶塌陷模式归纳为潜蚀-吸蚀-重力致塌模式和软化-失托增荷-真空吸蚀致塌模式;朱彦鹏等[6]指出因桩端承载力不足、岩溶作用发育导致昆明某小区17号楼(建筑物高度99.9 m)产生倾斜。

针对建筑物不均匀沉降问题,常用的治理思路可分为两大类:一是地基加固,控制沉降,适用于上部荷载过大、沉降差值较小的建筑物,主要有锚杆静压桩法和注浆法等[7~9];二是地基加固联合建筑物纠偏,主要适用于沉降差值大或结构简单、荷载小的一类建筑物,包括挖土迫降法、压桩法、截桩法、顶升法等[10~12]。另外,有学者根据岩溶地层特征进行了优化研究,曹贤发等[13]通过研究岩溶地基溶蚀程度特征和桩径等因素确定了岩溶场地桩基平均入岩高程预测方法,使误差控制在0.5 m以内;周峰等[14]引入可控刚度桩筏基础技术,解决了土岩溶组合地层中黏土分布区桩与基岩区桩(墩) 基础支承刚度不一致的问题。

本文结合贵州省岩溶地区某高层建筑物不均匀沉降案例,以补充勘察及室内试验为基础,从地基岩土体基本力学性能、水文特征以及岩溶作用等角度分析其不均匀沉降原因;提出“锚杆静压桩+地层注浆加固+稳压基础托换”的综合纠倾加固治理方法,并结合建筑物沉降变形数据,对治理效果进行综合评价。

1 建筑物工程概况

研究区位于川黔南北向褶皱构造体系都匀复式向斜西翼近轴部地带,剑江河支流-绿茵河南岸一级阶地上,构造简单,场区内及附近无断层通过,整体地势为北西部高,南东部低,是典型的岩溶现象发育地带。场地北侧有一自西向东流动的河流,距建筑物约20 m。据当地水文监测资料显示,年平均降水量1446 mm,丰水期为每年5~11月,最大降雨量出现在5~7月,地下水位上涨明显,枯水期为每年的12月至次年4月。

拟治理建筑物为在建高层民用住宅,由C1,C2两栋建筑物及地下室组成,中间采用三层裙楼连接,建设用地7726 m2,总建筑面积81001.2 m2,场地自然标高782.93~784.50 m,地上31层,高99.75 m,地下2层,高9.30 m,如图1所示。该建筑物采用部分框支剪力墙结构,筏板基础,厚1.5~2.5 m,埋置深度9.8 m。于2016年3月开工建设,2017年11月完成主体结构施工。

图1 建筑物全貌

根据建筑物外围补充勘察得知,筏板以下地层依次为:(1)黏土,黄棕色,流塑~软塑,部分段含有强风化灰岩颗粒,占比30%~40%,层厚1.8~11.5 m;(2)强风化灰岩,灰白色,块状,层厚2.8~3.5 m,溶蚀裂隙及空腔发育,线溶蚀裂隙率达45%,属于强溶蚀带;(3)中风化灰岩,岩层完整,存在少量溶蚀裂隙,钻探未揭露其层厚。表1为地基岩土体基本物理力学性能参数。

表1 现场岩土体基本物理力学性能参数

此外,在C2栋负2层靠近电梯井处有一2.0 m×1.8 m×3.8 m(长×宽×深)的集水井,原为地质勘察钻孔,后由于基础施工导致基坑内有大量积水,经改造形成集水井,用于排出岩溶破碎层地下水。经测量,该井每小时涌水量达10 m3。

2 建筑物不均匀沉降概况及原因分析

2.1 建筑物不均匀沉降概况

据施工监测数据显示,在2017年11月主体结构施工完成后,C2栋建筑物突然出现较大的不均匀沉降,此时东部最大沉降量达139.61 mm,西部为40 mm左右,且负1层东西两侧剪力墙上出现大量的斜拉裂缝,最大长度近10 m,宽度0.1~1 mm,其表面出现部分水泥脱落现象。随后立即停止上部施工,加强C2栋建筑物变形监测,监测点位平面布置如图2所示。

图2 C2栋建筑物沉降监测点位平面布置

截止到2018年6月28日(加固治理前),C2栋建筑物角点累计沉降量及沉降速率如图3,4所示。主要沉降区域在建筑物东侧,其中JZ10的沉降量最大,达166.57 mm,JZ13沉降量为137.44 mm,沿中轴线向西沉降量逐渐减小,JZ3—JZ20轴线沉降量约为45 mm,明显小于东侧沉降量,建筑物呈“东低西高”的态势,此时倾斜率达2.06‰。

图3 治理前建筑物角点累计沉降量

另外,图4的日沉降速率表明,JZ10,JZ13观测点在2017年12月12日—2018年3月8日出现大幅度沉降,最大沉降速率超过1 mm/d,此阶段西侧JZ3,JZ20监测点呈现出不降反升的趋势,而之后JZ10,JZ13观测点仍以0.1 mm/d的速率持续沉降。

图4 治理前建筑物角点日沉降速率

2.2 不均匀沉降原因分析

通过对补充勘查资料、水文特征、上部结构及沉降数据的分析,笔者认为建筑物不均匀沉降主要由以下原因造成。

(1)地基承载力不足且差异性大。补充勘察探明基础下广泛分布有软弱地层,东厚西薄,层厚相差近10 m。且基础设计施工时,未充分考虑到软弱地层压缩性高、流变性大、含水率高等特点,将该层作为持力层。虽对筏板进行了加厚处理,但仍因承载力严重不足,导致了不均匀沉降的产生。

(2)地下水位变化。建筑物北侧邻近河流,场地上覆土层孔隙性大、渗透性强、地下基岩面径流作用强烈,且集水井长期的排水作用,二者共同导致建筑物南侧水位升高,北侧水位降低。水位差的存在使建筑物所受浮力不同,有效应力随之变化,土体在变化应力作用下发生不同程度的压缩变形。

(3)岩溶作用发育。离子检测表明地下水中Ca2+,Mg2+的含量分别为76.64,20.78 mg/L,属于强溶蚀性水。季节性水位变化对地基岩土体产生强烈的溶蚀作用,使灰岩的强度逐渐劣化;在丰水期或枯水期内,地下基岩面的径流现象同样产生溶蚀作用,并将溶蚀后的物质冲走,形成空腔,大大削弱了地基岩土体的承载力。

3 建筑物纠倾加固综合治理方案设计

3.1 加固治理方法及原理

通过综合分析建筑物不均匀沉降概况及上部结构和地基基础资料,为有效减小地基土体的压缩量,平衡建筑物的不均匀沉降,基于“地层加固,止沉调平”的基本治理思路,提出“锚杆静压桩+地层注浆加固+稳压基础托换”的综合纠倾加固方法。具体阐述如下:通过锚杆静压的方式压入钢管桩,使其穿过软弱层到达硬层(这里指中风化灰岩层),并采用稳压封桩的方式将筏板与桩体连接在一起,将建筑物原有的筏板基础转变为桩筏基础,使建筑物荷载传递到桩端持力层,减轻软弱地层的压缩量。另外,基于沉降状况通过设计计算确定锚杆静压桩数量、布置形式,并对施工工序进行区域化、差时化调整,使建筑物不均匀沉降趋势得到有效控制。

3.2 地基加固设计计算

(1)钢管桩数量

筏板基础与地基土体经过一年之久的相互作用,在一定程度上提高了地基承载力,且与基础周围土体产生了强大的摩擦咬合作用,形成一种动态平衡;另据沉降监测数据显示,截止到2018年6月建筑物沉降趋势基本稳定,单日沉降速率大幅减小。依据相关规范[15~17],提出“剩余荷载承担法”,即新增加的钢管桩承担建筑物新增加荷载,该方法适用于既有建筑物原基础内增加桩的情况。依据建筑物设计资料,待新增荷载近68600 kN,考虑到建筑物目前沉降状况及承载力安全储备,确定安全系数为1.85,即新增钢管桩应承担荷载126910 kN。钢管桩数量按式(1)(2)计算。

Pa=P0/n

(1)

Pp(L)=KpPa

(2)

式中:Pp(L)为设计最终压桩力;L为钢管桩设计压入深度;P0为钢管桩所需承担总荷载;n为钢管桩根数;Kp为压桩力系数,在触变性粘度土中,当桩长小于20 m时,Kp可取1.5,非触变性土中,可取2.0,本案例Kp取1.5;Pa为单桩最大承载力。

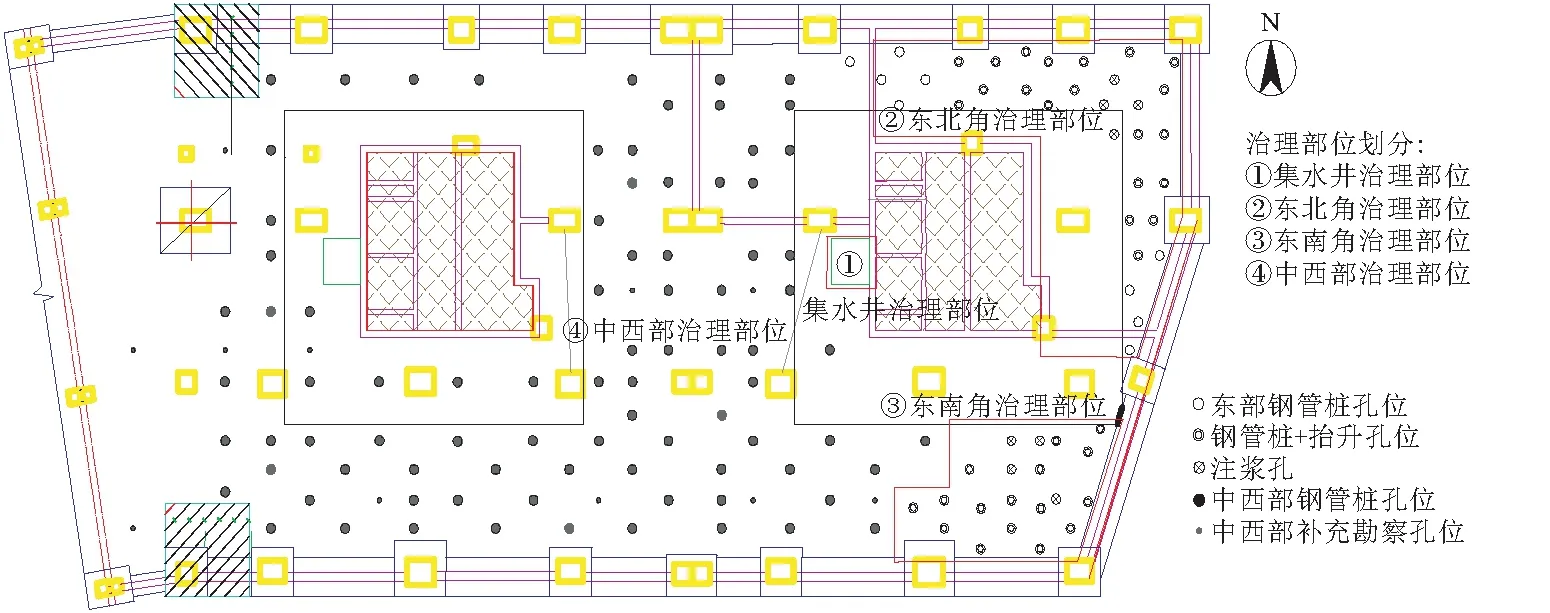

根据建筑物内部结构及沉降特征,基础锚杆静压桩加固分为东北角、东南角和中西部三个区域,如图5所示。钢管桩选用Q235无缝钢管,规格为194 mm×10 mm,连接方式为内接箍焊接,接箍长300 mm,规格为172 mm×8 mm。单桩最大承载力980 kN,计算得出最大压桩力1470 kN,共需130根桩,依据东密西疏的布桩原则,东北角布设29根,东南角布设16根,中西部85根。

图5 建筑物地基加固治理总平面

基础加固所用钢筋均采用HRB400热轧螺纹钢筋,钢筋搭接长度为单面焊接10d,双面焊接5d。植筋均采用改性乙烯基醋类胶联剂固结,保护层均采用C40混凝土,抗渗等级P8,浇筑厚度为35 cm。

(2)浆材选择及配合比

设计采用一种新型注浆材料——SJP型浆材,该浆材为粘度时变型浆材,由水泥、水和SJP型外掺剂1,2,3号按照一定配合比配制而成,具有初始流动性好、凝结时间可控、早期强度高、抗冲刷性能好等特点[18]。经过现场试验,选用浆液配合比为:水灰比0.6,1,2,3号掺量分别为0.5%,1.2%,0.3%,浆液可泵期40 min,初凝时间47 min,终凝时间52 min,7 d抗压强度达到14.80 MPa。实际施工过程中,根据需要微调浆液配合比,以期达到更好的加固效果。

根据强风化灰岩地层情况,单孔注浆量Q可依据式(3)计算[19]。

Q=πr2hnα(1+β)

(3)

式中:Q为单孔注浆量;r为浆液扩散半径;h为注浆段厚度;n为孔隙率,此处取0.3;α为有效灌注系数,一般为0.6~1.0,此处取0.8;1+β为浆液的损耗系数,一般为1.1~1.2,此处取1.2。

注浆采用42.5#普通硅酸盐水泥,设计最大注浆压力3.0 MPa,浆液有效扩散半径r取1.0 m,集水井注浆封堵深度为15 m,计算得出每延米注浆量0.96 m3,水泥消耗量1.06 t。

3.3 地基加固施工工序

依据上文划分的治理区域,建筑物的东北角及东南角是主要沉降区域,也是地基基础加固的重点区域。基于此,在区域化施工中,遵守“先东部后西部,先东北角后东南角”的总体原则;在差时化施工中,东南部施工较东北部有所延后,但整体不晚于东北部的下道工序;而中西部的锚杆静压桩可待东部稳压封桩后进行。施工工序时间节点均依据实时沉降数据的动态分析进行确定和调整。

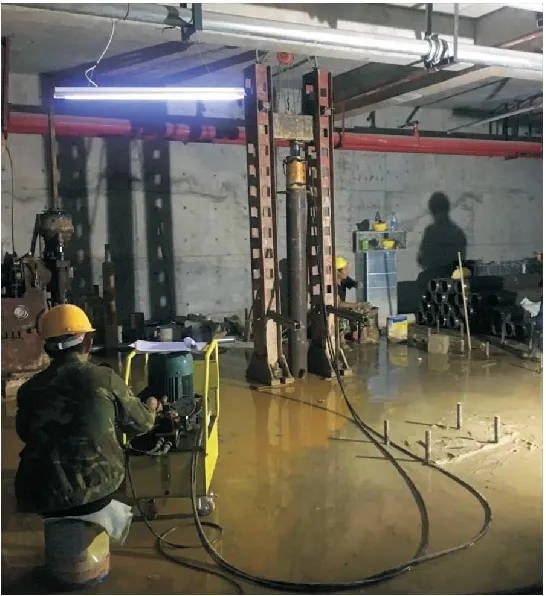

(1)锚杆静压桩:按设计方案在筏板指定位置钻进Φ210 mm,深1.5~2.5 m的桩孔(依据筏板厚度确定),并在距桩孔0.5 m处“十”字法钻进锚杆孔,采用结构胶植入锚杆,依次安装反力架、千斤顶,调整位置使二者保持竖直,倾斜率不得大于1%标准段长。当待压桩体就位后,采用卡座固定其位置,使待压桩体、千斤顶、反力架及桩孔的中轴线保持重合。单节钢管桩长度应根据压桩装置及施工场地条件综合决定,原则上每节钢管桩长度不小于2 m,采用内接箍焊接的连接方式,接箍长不小于300 mm,且全段进行除锈和防腐处理。启动液压泵站,分级施加压力,每级压力为200 kN,待桩体稳定后方可施加下一级压力,终桩标准应以达到最大压桩力为主,以压桩深度为辅。压桩完毕后对钢管桩进行承载力及桩身检测,符合设计要求后进行下一道工序。图6为锚杆静压桩施工现场。在施工过程中,采用“跳打”的方式进行,避免集中钻孔,减小由之造成的附加沉降。

图6 锚杆静压桩施工现场

(2)地层加固注浆:包括集水井注浆和桩端注浆。集水井注浆是在集水井区域钻进Φ110 mm,深16.5 m的注浆孔,采用全孔段一次性注浆法。连接制浆站、注浆设备及管路,安装双通孔口栓塞(进浆、排水),启动泵站,高压注入SJP型浆液,顶水封堵裂隙及溶蚀空腔,可依据注浆情况调整浆液凝结时间,以达到封堵涌水与加固地层的双重效果。桩端加固注浆程序是在压桩完成后,先采用反循环钻进方式清除孔内泥土,并在桩端中心处钻进深5 m,Φ110 mm的注浆孔段,在压送设备作用下,使浆液以充填、渗透的方式向桩端四周扩散,待其逐渐失去流动性并固化,形成水泥土固结层,提高桩端承载力,增加钢管桩单桩承载力的安全储备。

(3)稳压基础托换:待钢管桩桩端水泥强度达到80%时,对桩位原筏板混凝土进行凿毛处理,钻进内锚杆孔,植入Φ28 mm,长0.8 m的“门”字形钢筋,并压紧桩管上方H型钢板(250 mm×9 mm×9 mm),此时启动液压泵站,逐级施加压力至最大压桩力的70%,在桩管外环向间隙中打入楔筋,灌入高强砂浆,稳压7 d后结合沉降数据适时拆除反力架、千斤顶等装置,利用双层双向Φ28 mm斜拉钢筋与外锚杆焊接,东北角采用叠合板的封桩方式,钢筋网为双层双向Φ25@150 mm,遇墙、柱植入深度300 mm,筏板植入深度20d;东南部及中西部则按原设计图纸修复筏板面筋,如图7所示。保护层均采用C40、抗渗等级P8的商用混凝土浇筑。

图7 稳压封桩施工现场

(4)建筑物自重纠倾施工:采用区域化、差时化施工原则,调整建筑物不同区域施工工序间隔时间,实现建筑物自重纠倾的目的。待建筑物东部稳压封桩且沉降趋于稳定后,进行中西部锚杆静压桩施工,未封桩条件下利用建筑物自重使该侧持续沉降,压缩地基土体,缩小不均匀沉降差值,并使地基承载力得到提高,期间加强建筑物变形监测。待纠倾量满足规范要求时,进行稳压封桩。封桩完成后,原有的筏板基础转化为桩筏基础,通过新增设的钢管桩与筏板基础的协调作用,使建筑物的沉降趋于一致,并逐渐保持稳定,自此完成纠倾加固施工。

3.4 沉降监测仪器

在建筑物纠倾加固过程中,实时提供变形监测数据是非常重要且必要的。案例采用高精度微压式静力水准仪(图8a)、IBIS-L地形微变远程监测系统(图8b)等仪器进行实时监测,监测精度达0.01 mm/s,对建筑物地基加固及纠倾施工进行指导。

图8 建筑物变形监测仪器

高精度微压式静力水准仪由数据采集器、基准液箱、沉降计、管路等组成。沿待监测线路布设沉降计,由水管相连通,通过对比前后两次采集的沉降计变化数据,计算出线路上各点的竖向位移,监测过程中必须保持基准液箱的液面稳定。IBIS-L地形微变远程监测系统是基于微波干涉技术的高级远程监控系统,它将被监测物表面划分成众多微小的像素单元,通过计算每个微小单元连续两次电磁波的相位差来获取目标物的形变信息,具有实时传输、精度高的特点。

4 纠倾加固综合处治效果评价

图9为治理前后建筑物累计沉降曲线,从图中可以看出,经过纠倾加固综合治理后,建筑物基本保持稳定,较治理前并未发生大幅度沉降现象,且纠倾过程中产生一定的上升效果。

图9 治理前后建筑物累计沉降曲线

图中曲线显示,2018年10月时建筑物出现波动下沉的迹象,主要是因为该阶段正在进行基础托换施工,对地基土体产生一定的扰动作用,且地下水位的连续下降导致浮力减小,造成建筑物出现沉降波动,而到2018年11月时,纠倾加固工程全部施工完毕后,JZ10监测点的沉降值为184.45 mm,JZ13的沉降值为158.63 mm,此后沉降曲线基本处于稳定状态,沉降量不再增加,表明建筑物不均匀沉降趋势得到了有效控制,且表现出一定的纠倾效果,使建筑物倾斜率及沉降速率满足国家相关规范要求[20],建筑物纠倾加固施工取得良好的效果。

5 结 论

(1)通过对现场补充勘查、室内试验、水文特征及沉降监测数据的分析,该建筑物产生不均匀沉降主要是由地基软弱土层分布不均且承载力低所造成的,形成筏板基础“漂浮”的假象;季节性地下水位变化造成了浮力的波动,使地基土体的有效应力随之变化;此外,地下水的强烈溶蚀作用,逐步劣化地基土的强度特征,承载能力减小,加速了建筑物的不均匀沉降。

(2)针对建筑物不均匀沉降概况,本案例基于“加固地层,止沉调平”的治理思路,提出了“锚杆静压桩+地层注浆加固+稳压基础托换”的综合纠倾加固方法。

(3)综合治理效果表明,锚杆静压桩联合桩端注浆形成了复合地基,明显提高了地基承载力,且稳压封桩后改变了建筑物的基础形式,优化了荷载承担结构,有效控制了建筑物的沉降速率和沉降量;通过区域化、差时化的施工原则,利用建筑物自重达到了纠倾的目的,减小了不均匀沉降差值发展趋势。