微观测量学视角下托育机构过程质量与婴幼儿个体微观质量的关联

王静梅 徐梦雪 赵芳芳 付倩倩 秦金亮

【摘要】研究选取同一托育机构的4个班级58名婴幼儿,通过使用《中国婴幼儿托育机构微观质量评量表》与修订后的《中国婴幼儿托育机构过程质量评量表》,嵌套式考察个体微观质量与班级过程质量的关系。结果显示,无论是总体得分,还是各维度得分,班级过程质量得分均不能准确代表个体微观质量,两者之间的关系不稳定;在语言和图书、互动维度上,在少数婴幼儿参与时,班级得分失去其代表性意义,而在全部婴幼儿参与时,班级得分又不能解释极端得分的情况。研究表明,相较于班级过程质量评价,个体微观质量评价结果更稳定,个体得分更能反映在班级系统中个体所接受的教育质量。

【关键词】托育机构;班级过程质量;个体微观质量;微观测量学视角

【中图分类号】G610 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2021)11-0009-06

基于过程质量的学前教育质量评价正如火如荼地展开。以美国北卡罗来纳大学研制的《幼儿学习环境评价量表》(Early Childhood Environment Rating Scale, ECERS)为代表的环境评价量表体系,经各国翻译出版后,广受专业研究者的支持与一线教师的认可。在中国,浙江师范大学研究团队关于《中国婴幼儿托育机构过程质量评量表》(Chinese Infant and Toddler Environment Rating Scale,CITERS)的编制工作已全面铺开。

儿童发展是衡量学前教育质量的重要维度,但两者之间的相关性具有复杂性且相对不稳定。〔1〕如何通过有效评价来填平两者之间的鸿沟,达成两者之间的交互促进,以支持教师开展发展性适宜实践,需要进行深入思考。为解决上述问题,浙江师范大学托育课题组以动态系统理论和微观发生学为理论指导,开展微观质量评价体系系列量表的编制。

作为阶段性成果,课题组研发的《中国婴幼儿托育机构微观质量评量表》(Micro⁃CITERS)经过两年的反复修订后趋于成熟。本研究将结合修订后的《中国婴幼儿托育机构过程质量评量表》,嵌套式考察个体微观质量与班级过程质量的关系。

一、研究方法

(一)研究对象

选取华东地区某托育机构的4个班级共58名婴幼儿作为观察对象(基本信息见表1),进行为期一周的观察与评估。

(二)研究工具与过程

1.班级过程质量评价工具

采用《中国婴幼儿托育机构过程质量评量表》作为班级过程质量的评价工具。该工具适用于0-3 岁婴幼儿班级,包括空间与设施、个人日常保育、语言和图书、活动、互动、课程结构6个维度,共33项子条目。评估内容主要聚焦于教师组织下班级整体的互动、活动、材料支持和指导,是从教师的视角出发,观察教师一日生活组织管理的所有活动。评分采用李克特七点计分法,1表示“不适宜”,3表示“最低标准”,5表示“良好”,7表示“优秀”,NA表示“不适用”。子量表和量表总分为相应条目的平均分。适用性研究结果显示,该量表的信度、效度和区分度均尚可,〔2〕可以用于本土化研究。

2.个体微观质量评价工具

采用《中国婴幼儿托育机构微观质量评量表》作为个体微观质量的评价工具。该工具是国内首个评估婴幼儿个体层面质量的探索性工具,适用于0-3岁婴幼儿,包括空间与设施、个人日常保育、语言和图书、活动、互动、课程结构6个维度,共22个条目。评估内容主要聚焦于个体在与物理环境、他人互动中获得的支持、得到的指导及自身的投入等。评分者要从婴幼儿的视角出发,追踪评估婴幼儿一周内展开的所有活动。量表采用李克特七点计分法,1表示“不适宜”,3表示“最低标准”,5表示“良好”,7表示“优秀”,NA表示“不适用”。子量表和量表总分为相应条目的平均分。试验性研究结果显示,该工具的信效度良好。

所有评分员均由受过统一培训的学前教育专业研究生担任。两人一组进班观察,独立进行评分,讨论后确定得分。

(三)数据分析

首先,剔除班级过程质量与个体微观质量量表之间没有相互对应的条目,并合并班级过程质量量表中的相关条目以对应个体微观质量量表的相关条目。之后,將每个班级的班级过程质量得分(以下简称“班级得分”)与个体微观质量得分(以下简称“个体得分”)进行比较。最后,将比较结果归纳为个体得分“低于”“等于(±0.2)”或“高于”班级得分三类,并算出对应的人数占比。

二、研究结果

(一)总体得分比较

4个班级的班级过程质量得分与个体微观质量得分见图1。整体来看,各班的班级得分与个体均分各有高低,表现为A班(M班=3.64,M个=4.22)、B班(M班=2.98,M个=3.78)与C班(M班=3.63,M个=4.19)的班级得分均低于个体均分,而D班(M班=4.36,M个=3.85)则相反;评价结果均为“最低标准”与“良好”之间。两两比较来看,A、C两班的个体得分及其分布较为一致,其班级得分间差异较小,表现为90%以上婴幼儿(A班:11/12人,M个/高①=4.37;C班:13/14人,M个/高=4.32)的个体得分要高于其班级得分;B、D两班的个体得分及其分布虽较为一致,但其班级得分间差异较大,表现为仅12.50%的B班婴幼儿(2/16人)的个体得分(M个/低②=2.61)低于其班级得分,而仅18.75%的D班婴幼儿(3/16人)的个体得分(M个/高=4.74)高于其班级得分。

以上结果表明,4个班的班级过程质量并不等于个体微观质量,两者的关系呈现出不稳定的状态;班级过程质量相差较大的班级之间可能在个体微观质量得分与分布上存在一致性;反之,班级过程质量相差较小的班级之间可能在个体微观质量得分与分布上存在巨大差异。

(二)维度得分比较

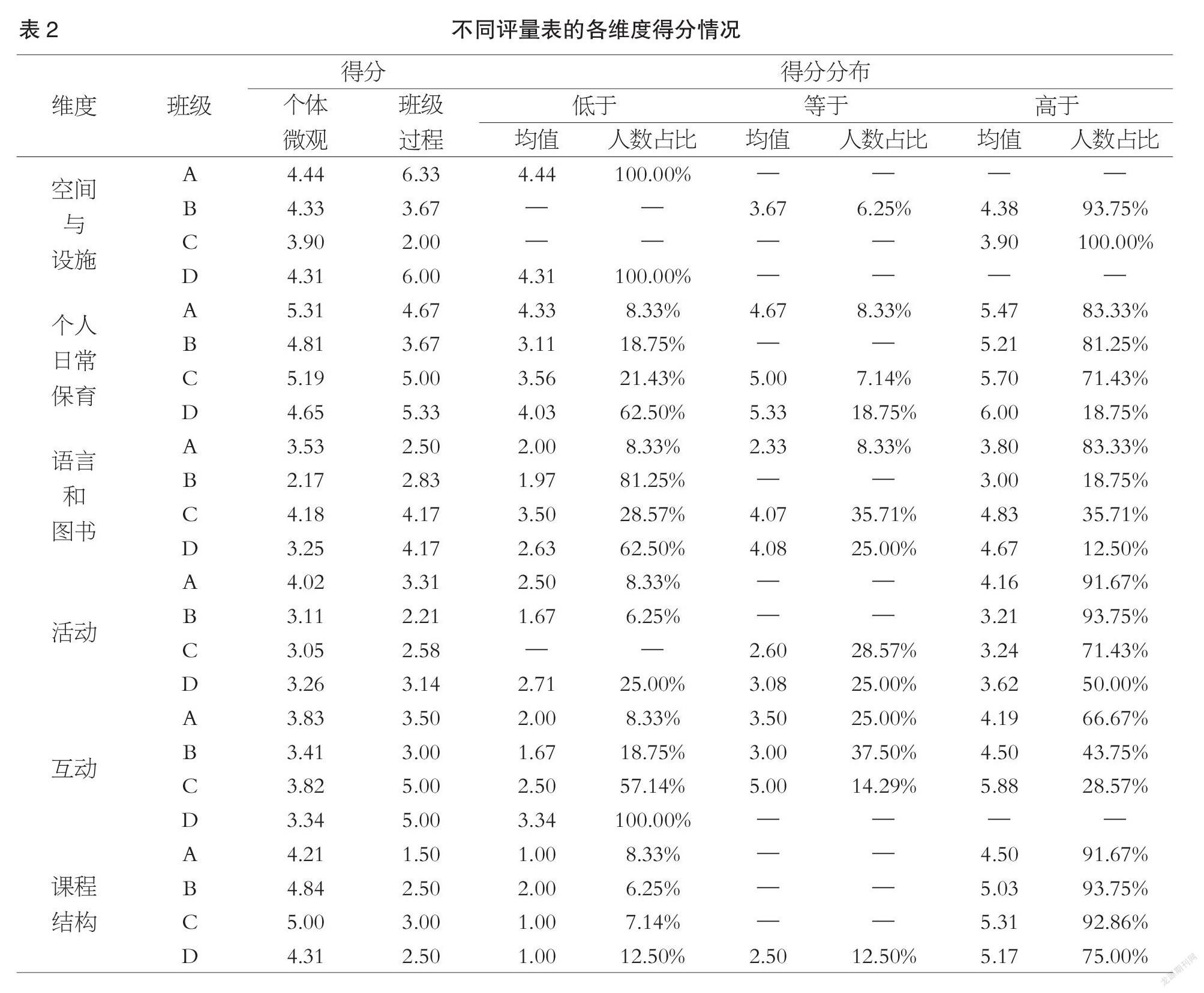

4个班级的个体微观质量与班级过程质量的各维度得分情况见表2。整体来看,6个维度上各班的班级得分与个体均分存在差异,表现为除空间与设施维度外,在其他维度上A班的个体均分均高于其班级得分;除语言和图书维度外,在其他维度上B班的个体均分均高于其班级得分;C班的个体均分在个人日常保育、语言和图书、活动维度上与班级得分相近,在互动维度上低于其班级得分,在其余维度上均高于其班级得分;D班的个体均分在课程结构维度上高于其班级得分,在活动维度上与其班级得分相近,在其余维度上均低于其班级得分。

具体来看,在语言和图书维度上,各班间的差异较大,81.25%的B班婴幼儿(M个/低=1.97,N=13/16)与62.50%的D班婴幼儿(M个/低=2.63,N=10/16)的个体得分低于其班级得分,而83.33%的A班婴幼儿的个体得分(M个/高=3.80,N=10/12)高于其班级得分,35.71%的C班婴幼儿的个体得分(M个/等①=4.07,N=5/14)与其班级得分相近。在空间与设施维度上,各班的班级得分呈现两极化趋势,而个体得分则相对一致,具体为100%的A班婴幼儿(M个/低=4.44,N=12/12)与100%的D班婴幼儿(M个/低=4.31,N=16/16)的个体得分低于其班级得分,而93.75%的B班婴幼儿(M个/高=4.38,N=15/16)与100%的C班婴幼儿(M个/高=3.90,N=14/14)的个体得分高于其班级得分。在互动维度上,各班的班级得分和空间与设施维度较为一致,但个体得分分布有所不同,具体为57.14%的C班婴幼儿(M个/低=2.50,N=8/14)与100%的D班婴幼儿(M个/低=3.34,N=16/16)的个体得分低于其班级得分,而66.67%的A班婴幼儿(M个/高=4.19,N=15/16)与43.75%的B班婴幼儿(M个/高=4.50,N=17/16)的个体得分高于其班级得分。此外,在个人日常保育维度上,除D班外,其余各班的个体得分与其班级得分的差异趋势相一致;在活动与课程结构维度上,各班的差异趋势也较为稳定。

以上结果表明,与总体得分一致,在各维度得分上,各班的班级过程质量并不等于班级里的个体微观质量,与总体得分相比,各维度下个体得分的上下浮动更大。这可能提示后续分析中需注意各维度下各班婴幼儿在具体指标上的得分。而相较于其他维度,语言和图书、互动维度的具体指标更能够突出教师支持的影响与个体质量获得的保障。因此,下文将进一步分析这两个维度的具体指标。

(三)指标得分比较

4个班级的个体微观质量与班级过程质量在语言和图书、互动维度上的指标得分情况见表3。整体来看,相较于维度,指标上的班级得分与个体得分均呈现出更明显的差异,尤其表现在当某个指标(比如阅读)仅有个别婴幼儿参与时,班级得分便失去其代表性意义,而个体得分的优势就此凸显。

具体来看,各班各指标的得分趋势与语言和图书维度上的总体分布一致,表现为90.00%以上的A班婴幼儿的个体得分高于其班级得分;C班除参与人数偏少的阅读指标外,其他指标上的个体均分与班级得分相近(交谈指标的得分分布较平均,词汇指标的得分分布较集中);在B班和D班,除B班的交谈指标与D班的词汇指标外,其他指标上的个体均分均低于其班级得分。值得注意的是,B班和C班参与人数较少的阅读指标均在一定程度上影响了总体的班级得分(B班表现为有所拉低,C班表现为有所拉高),但对个体均分的影响却不大,说明在少数婴幼儿参与时,班级得分失去其代表性意义,表明个体微观质量评价更稳定。

各班各指標的得分趋势与互动维度上的总体分布一致,但进一步分析发现,在总体与各指标上,C班和D班的班级得分一样,但两班婴幼儿的个体得分却存在差异。其中,D班婴幼儿的得分分布相对集中,C班婴幼儿的得分分布虽较为平均,但同伴指标中有57.14%(8/14)的婴幼儿个体得分为1分(表示“不适宜”),远低于班级得分的4分(介于“最低标准”与“良好”之间)。在A班与B班也同样存在个体得分为“不适宜”的情况,虽较少,但依旧是班级过程质量未能体现的。这说明在全部婴幼儿参与时,班级得分不能解释极端得分婴幼儿的情况,表明个体得分更能反映在班级系统中个体所接受的教育质量。

三、讨论

通过使用《中国婴幼儿托育机构微观质量评量表》与《中国婴幼儿托育机构过程质量评量表》,本研究发现,相较于班级过程质量评价,个体微观质量评价结果更稳定,个体得分更能反映在班级系统中个体所接受的教育质量。

(一)班级过程质量与个体微观质量的差异来源

微观质量评价体系强调的是由于年龄、个体与文化背景的差异,每个婴幼儿在班级环境中的教育过程感受、教育结果表达均是不同的。基于儿童发展为本的理论原则,《中国婴幼儿托育机构微观质量评量表》在尊重普遍发展规律的同时,也关注每一个婴幼儿在班级中所接受教育的具体行为表现。

评价的出发点和归宿都是为了促进婴幼儿的发展。由微观发生学所形成的项目精细化分析就是将项目指向情态观察,追踪到全覆盖、无死角,是情境与状态的拓扑全维统整。这一原则决定了微观质量评价量表的个体得分既不是抽象个体的平均得分,也不是个体静态时间维度上的单一得分,而是个体在宏观情境中的动态得分。本研究结果表明,无论是总体得分,还是各维度得分,班级过程质量得分均不能准确代表个体微观质量;相较于部分维度上班级得分的两极化趋势,个体得分更为稳定。因此,唯有将评价落脚于每个婴幼儿,我们才可以说“认识了婴幼儿在时段中的基本状况”。

(二)重视婴幼儿个体微观质量评价

面对既渴望独立又需要亲密的婴幼儿,教师需要在安全环境下平衡每一个婴幼儿个体与群体的需要,观察他们的需求并提供支持,通过提问与倾听引导和鼓励他们应对挑战。〔3〕基于复杂师幼关系赋能的实践原则,《中国婴幼儿托育机构微观质量评量表》关注教育情境中每一个婴幼儿所持续形成的师幼、同伴互动关系,关注每一个婴幼儿在一日所有活动中较稳定的微观发展状态。

在一日生活中,教师会面对大量的“一对多”的统一指令情境(如集体活动、小组游戏、分享活动、保育护理等),也会存在不少“一对一”的针对性建议情境(如安抚个别婴幼儿情绪、眼神或动作引导等),但两者之间并不孤立,而是相互补充、渗透与转化的(如婴幼儿未能理解统一指令,教师进行针对性提醒;一名婴幼儿发现了有趣的现象,教师向所有婴幼儿描述该现象等)。在这样复杂的交织情境中,关注到每一个婴幼儿,并进行“观察—分析—回应”的过程,对教师来说是一种挑战。若要有效支持教师的专业发展,有意识的观察与精细化的记录是必不可少的。

在观察与记录中,《中国婴幼儿托育机构微观质量评量表》将时间取样与事件取样嵌套在具体情境中,基于每个婴幼儿所处的具体情境进行观察与判断,并作为质量信息的第一来源,从时间维度关注婴幼儿的投入状态与互动状态,从事件维度关注婴幼儿在对话、活动中的主动参与,按照量表指标观察所有领域,并从入园开始进行记录,聚焦复杂情境中每一个婴幼儿所持续形成的师幼互动和同伴互动关系,统整每一个婴幼儿在一日所有活动中稳定的微观发展状态。

(三)激发评价主体动能

随着教师专业化水平的不断提高,为了激发评价主体动能,在维度层面,《中国婴幼儿托育机构微观质量评量表》兼顾各领域的需求,教师可依据实际情况,选用部分维度进行针对性观察,在较为稳定的一日生活常规下,调整各种游戏活动;也可选用所有维度,就某一主题活动的指导策略运用和活动效果进行全面评价,为下一主题活动的开展奠定基础,进一步支持每一个婴幼儿的完整发展。在指标层面,《中国婴幼儿托育机构微观质量评量表》均包含物质材料/环境、婴幼儿参与状态、婴幼儿获得支持三个方面,在评估内容上摒弃繁复,在观察记录上强调真实,极大地提高了质量评价的效率与效度。此外,将记录内容与评价结果同时保存,可进行重复性检验。教师既可按照频次统计婴幼儿喜欢的区域或活动,也可按照对话记录评价婴幼儿的语言水平与社会交往情况等。这样的项目精准化测量,使测量行为目标层次递进,层层嵌套,并指向精准目标层,不偏移不游离,形成迭代转换的信息链,实现了教师行为改进的网格化。

托育机构质量评价步入“微观”时代。微观质量评价体系将致力于实现师幼共同体协同质量改进,在“教师给予有意识的支持,婴幼儿获得浸润式的支持”的氛围下,在多主体与主体交互嵌套环境的复杂关系间,支持实现婴幼儿成长、教师专业成长与托育机构成长的质量改进三重目标。

参考文献:

〔1〕秦金亮.全球背景下学前教育质量评价与发展路径〔J〕.浙江师范大学学报(社科版),2017(2):1-9.

〔2〕巩蕴清.《婴幼儿学习环境评量表(第三版)》

(ITERS-3)在中国婴幼儿托育机构评价中的适宜性研究〔D〕.金华:浙江师范大学,2020.

〔3〕MAGUIRE⁃FONG M J.Teaching and learning with infants and toddlers:Where meaning⁃making begins (7th edition)〔M〕.New York:Teachers College Press,2020.

The Relationship Between Class Process Quality and Individual Micro⁃quality in Early Childhood Education Institution from a Micro⁃measurement Perspective

Wang Jingmei 1,2,3, Xu Mengxue 1,3, Zhao Fangfang 1,3, Fu Qianqian 1,3, Qin Jinliang 1,2,3

(1 International Institute for Child Study, Zhejiang Normal University, Hangzhou, 311231)

(2 Sino-Canada Laboratories for Human Development, Hangzhou, 311231)

(3 Key Laboratories for Child Development and Rehabilitation, Hangzhou College for Early Childhood Teacher Education, Zhejiang Normal University, Hangzhou, 311231)

【Abstract】The study selected 58 children from 4 classes in the same early childhood education institution and examined the relationship between individual micro⁃quality and class process quality by using Micro⁃CITERS and CITERS. The results show that the class process quality scores did not accurately represent individual micro⁃quality in either the overall or dimensional scores, and the relationship between the two was unstable.In “Language and Books” and “Interaction”, when only few children were

involved in activities, class process quality scores would lose their significance; and when all children were involved, class process quality scores did not explain the extreme scoring. The results indicate that the individual micro?quality was more stable than class process quality, and the individual micro⁃quality scores reflect better the quality of education received by individuals in the class system.

【Keywords】early childhood education institution; class process quality; individual micro⁃quality; micro⁃measurement perspective

3189501908298