课程发展模式简析

【摘要】课程发展模式指的是课程发展过程中的程序问题、元素问题以及做法和原则问题。本文介绍了三种课程发展模式,分别是目标取向的课程发展模式、逆向取向的课程发展模式、整合取向的课程发展模式,并加以评析,供幼教课程发展参与人员发展课程时参考。

【关键词】课程发展;模式;目标取向;逆向取向;整合取向

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2021)11-0015-07

模式(Model)是将一个系统以及该系统背后的理论/意识形态、基本要素和要素之间的关系用抽象化、概念化、简约化的语言表现出来的一种形式。课程发展模式指的是课程发展过程中的程序问题、元素问题以及做法和原则问题。课程发展模式的作用在于让课程发展参与人员通过参考课程发展模式去建构课程四大元素(目标、内容、方法、评价)之间应有的平衡、衔接、整合等关系,节省从头开始摸索的时间,将节省下来的时间用于提升教学质量。〔1〕本文介绍的如下三种课程发展模式提出了不同的课程发展路径与步骤,可供幼教课程发展参与人员在发展课程时参考。

一、目标取向的课程发展模式

泰勒(Tyler,1949)提出的目標取向的课程发展模式〔2〕虽已发表70余年,但依然是许多课程发展参与人员所遵行与参考的模式。目标取向的课程发展模式以解决课程的四个主要问题为中心。(1)机构教育所寻求的教育目的是什么? (2)为了达到这些目的,教育机构应提供哪些学习经验?(3)如何有效地组织这些学习经验? (4)如何评价教育目的是否达成?这四个问题既涉及课程的基本要素,即教育目标的确定、学习经验的选择(内容)、学习经验的组织(方法)和评价,又涉及课程的四个步骤,即先决定目的,再进行学习经验的选择与组织,后进行评价。

(一)教育目标的确定

泰勒最强调的就是目标的确定,因为在他的理论中,其他三个步骤都是根据目标发展而来的。关于教育目标的确定,泰勒认为“暂时性的教育目标”有如下三个来源。

一是从学习者①本身去寻找教育目标。教育是改变人类行为模式的一种历程,包括外在的行动以及内在的思考与情感。因此,在设定教育目标时,需要考虑教育在学习者身上引起何种变化,包括兴趣、能力等。

二是从当代机构外的生活去寻找教育目标。课程发展参与人员在设计、发展课程时需要回答“何种知识最有价值”的问题。一种主张是教育的重点应放在对学习者今日生活最重要的部分。另一种主张是教育的重要目标是促进学习者心灵各部分的发展。随着生命的发展,学习者自会运用这一受过训练的心灵去应付其所面对的各种情境。

三是从学科专家的建议去寻找教育目标。教育学家等会提出幼儿教育的范畴、范畴知识的核心重点及其知识论基础。

从上述三个来源所获得的“暂时性教育目标”,需要通过哲学和学习心理学的过滤,删除不重要或是有矛盾的目标,才能确定“精准的教育目标”。

1.利用哲学选择目标

教育哲学是选择目标的第一张“过滤网”。机构教育是应当培养学习者适应社会的能力,还是应当培养学习者充分发展自我的能力?机构教育是强调本土文化,强调国际文化,还是兼而有之?“暂时性的教育目标”能否被保留取决于教育机构认为何种知识最有价值,取决于教育机构秉持的教育哲学观是什么,取决于教育目标是否与教育机构办学的方向相吻合。那些与教育机构的哲学/办学理念相吻合的目标,便可能被当作教育机构的重要目标。

2.利用学习心理学选择目标

学习心理学是选择目标的第二张“过滤网”,判断的是目标的可行性。如果“暂时性教育目标”无法与学习者的身心发展条件配合,便会失去价值。学习心理学的知识可以帮助我们区分对于某一特定年龄阶段的不同学习者,哪些目标可以用哪些方法去达成,哪些目标可能要花很长的时间才能达成。例如,幼儿阶段是培养良好生活习惯的重要时期,如果将此目标推迟到高中时再去强调,不仅其所花费的时间会较长,而且就发展任务的阶段性而言,这已经不是高中阶段的主要学习目标了。

了解目标产生的来源与选择过程,可以让我们知道目标产生的依据、方向与程序。在实际制定目标时,泰勒提出了选择目标的重要原则,即明确性、可行性、周延性。

(二)学习经验的选择

有了适当的教育目标之后,就可以按照练习原则、操作策略原则、兴趣原则、准备原则、多样性原则以及经济原则来选择有助于达成教育目标的适宜的学习经验。

(三)学习经验的组织

泰勒提出了组织学习经验的五条主要原则,分别是连续性原则、统整性原则、衔接性原则、平衡性原则以及顺序性原则。

(四)学习经验的评价

泰勒指出,评价应有三种。

1.前测

“测”的本意是测验,此处用来表示一切评价的方法。前测行之于教育方案实施之前,借以了解学习者在开始学习新经验前所具备的能力和状态,作为日后比较之用。

2.后测

后测行之于教育方案结束之时。将后测评价结果与前测结果相比较,可以了解学习者进步的程度。将后测评价结果与预定目标相比较,可以了解教育目标的实现程度。

3.追踪评价

追踪评价行之于教学完成了一段时间之后,借以了解学习者之前获得的学习效果是否仍旧存在。

泰勒认为,凡是能协助教师测知教育目标达成程度的任何方法,皆为适当的评价方法,可包括观察法、访谈法、问卷调查法等。

至于评价的程序,可归纳成四步。第一步是界定目标。第二步是创设让学习者表现良好行为的情境和机会。第三步是选择评价工具。若无适当的、现成的评价工具可用,则可自行编制或设计评价工具。第四步是对评价结果进行分析与解释。

从上述对泰勒课程发展要素与步骤的阐述可以了解到,泰勒课程发展模式里并未将教学列入论述范围。不过,笔者认为,教学应当被包括在课程实施、运作阶段,是整个课程发展的一部分。

二、逆向取向的课程发展模式

威金斯与麦克泰(Wiggins & McTighe,2005)认为,传统的课程发展通常对课程目标不够重视,使得课程发展容易出现问题,即以活动(activity)设计思维来思考课程的發展,以为活动设计就是课程设计,纵使设计了许多有趣、好玩的活动,可能可以达成该活动的目标,但却无法让学习者达成系统化、有意义、长期、预期的教育目标。因此,他们提出了逆向取向的课程发展模式。〔3〕这一课程发展模式将课程发展分为三个主要阶段(见图 1)。

(一)确定欲达到的学习结果

此阶段的首要工作是确定课程的目标,而且确保该目标符合国家、政府各层级对于课程的标准与期望。何种课程是适合学习者学习的;哪些内容是值得被学习者了解的;学习者被期待获得的学习结果是什么……上述问题皆是此阶段需要厘清的重点。

(二)提出令人信服的评价指标

此阶段的重点是提出令人信服的评价方法、工具和指标,以协助证明学习者的学习已达成预期的课程目标。

(三)计划学习经验及教学活动

在澄清了课程目标,以及确定了检视学习者学习成果的评价指标后,这一阶段的重点是拟订最适合的教学活动计划。在这一阶段,需要解决如下关键性问题。(1)什么样的知识、概念及技巧可以符合预期目标并且有助于达成目标? (2)什么样的活动能够整合学习者需要的知识、技能与情意态度? (3)为了达成预期目标,如何教才是最适宜的方式? (4)什么是最适合用来达成预期目标的教学资源?

课程发展的三个阶段有各自的重点。第一阶段的重点是确定目标。先是确定一般性的教育目标,包括检视其与国家、政府各层级的课程标准间的契合性等。之后是进一步落实课程目标,根据一般性教育目标来判断、选择学习内容,帮助学习者达成设定的学习结果。最后是教师在班级层面落实目标,确定提供给学习者的学习经验。 第二阶段的重点是解决评价方面的相关问题,目的是了解课程实施后是否能达成预期目标。第三阶段的重点是设计教学活动。课程发展参与人员需要思考什么活动能使学习者理解需要学习的内容以及应当通过什么工具或步骤促使学习者达成目标。

威金斯与麦克泰认为,完整的课程设计、单元活动设计应具备表1的要素。逆向取向的课程发展模式的课程发展程序是先确定预期学习者会达成的学习结果,再确定评价方式,之后再确定可以达成这些学习结果的内容与教学方法。逆向取向的课程发展模式摆脱了过去课程发展的误区,澄清了课程设计本身应有的特质。

三、整合取向的课程发展模式

芬克(Fink,2013)强调课程发展是要将课程基本要素——教/学的情境、学习目标、评价、教学活动——加以整合形成一个具连贯性、整体性的架构。〔4〕芬克强调意义深远的学习(见图2),认为学习是可以改变学习者的生活方式的,因此课程发展要做到:一是活动能让学习者积极参与;二是活动结束后能让学习者的学习持续地产生作用;三是能影响并改进学习者之后的学习与生活,使目前的学习对未来的学习与生活产生影响。

整合取向的课程发展模式(见图3)重点如下。

(一)你在哪里?

这指的是情境因素,即在开始设计课程时要对教学情境有所了解。一是了解这个课程的属性,即现在要设计的课程是属于哪一个层级的,具有哪一种功能等。二是了解该领域/科目/项目的属性,即设计的课程是偏社会性知识、逻辑性知识还是物理性知识;是强调一些基本知识的记忆与理解还是强调解决问题能力的培养等。三是了解一般性的学习情境,即对学习者学习的期待是什么,教育机构对教/学、课程、学习者、学习的信念与主张是什么等。四是了解学习者的特性,了解学习者擅长的学习方式是什么,发展状态如何,爱好是什么等。五是了解教师的特性,即教师的教育/教学信念与价值观是什么,教师的爱好与课程/教学间的关系是什么等。

(二)你希望带学习者到哪里?

这指的是教育/学习目标的问题。整合取向的课程发展模式是“以学习为中心”取向的,不是“以学习者为中心”取向的。课程发展参与人员要思考,对学习者而言,什么学习是重要的,学习者在课程结束时应该学到什么。这是学习目标与学习结果确立的问题。学习经验包含的类别越多,学习者越能开展意义深远的学习。在确定学习目标时,教师可以问自己:“学习者学习完一年后(或是更久),我希望学习者能怎么样?”教师可以参照如下方面(见图4)来追问自己。

1.基础性知识目标

“对学习者未来而言,哪些关键信息是重要的,需要去理解与记忆的?”

“对学习者未来而言,哪些重要想法(或是观点)是需要去了解的?”

2.应用性目标

“对学习者未来而言,需要得到哪些重要的技能?”

“学习者应当学习批判性思考、创意性思考还是实用性思考?”

“学习者需要学习哪些项目能力管理自己的生活与学习?”

3.整合性目标

“学习者是否能将所学到的学习经验与自己的真实生活建立联结?”

4.与人有关的目标

“学习者在与自己、与他人的互动关系中,应该学到些什么?”

5.关爱的目标

“学习者在感觉、兴趣、价值观等方面会有哪些改变/成长?”

6.学习如何学习的目标

“学习者能不能成为更好的学习者?”

“学习者如何探索所学的知识?”

“学习者怎么开展自我导向的学习?”

(三)你怎么知道学习者是否达成了预期的目标?

这指的是反馈与评价的问题,是为了了解学习者是否达成了预期的学习结果。教师要运用如观察、真实性档案、访谈等方式做教育性评价。芬克认为教育性评价有如下重点。

1.前瞻性评价

这是为了评价学习者在未来真实生活里是否能应用所学的能力。教师在设计评价方式时要问自己:“学习者将来会在什么情况下需要/能运用到这些学到的内容?”教师以此设计能反映/应用在真实生活情境中的问题。

2.评价指标与标准

让学习者知道教师会用哪些指标以及标准来评价他们的学习,有助于增强学习者的目标意识。

3.自我评价

教师要给予学习者自我评价的机会。

4.反馈

要促成学习者实现意义深远的学习,教师的反馈要做到如下几点。

(1)高频率

每个月给一次反馈是不够的, 每天、每周的高频率反馈对学习者的深入学习会很有帮助。

(2)及时

尽可能及时给学习者反馈。

(3)区分

根据评价指标与标准给予明确的反馈,避免含糊笼统的反馈。

(4)关爱

注意反馈的方式,要能理解学习者的感受,对学习者有同理心,如此才能产生好的反馈效果。

(四)你要如何到达预设的地方?

这指的是学习内容/教与学课程架构以及活动的选择、设计或是发展的问题。

(五)你要如何设计课程架构?

第一步,如同盖房子要先决定属于哪种性质的房子(高楼大厦、独栋别墅或是其他),设计课程架构要先决定课程类型是方案式的、主题单元式的、科目式的或是其他。

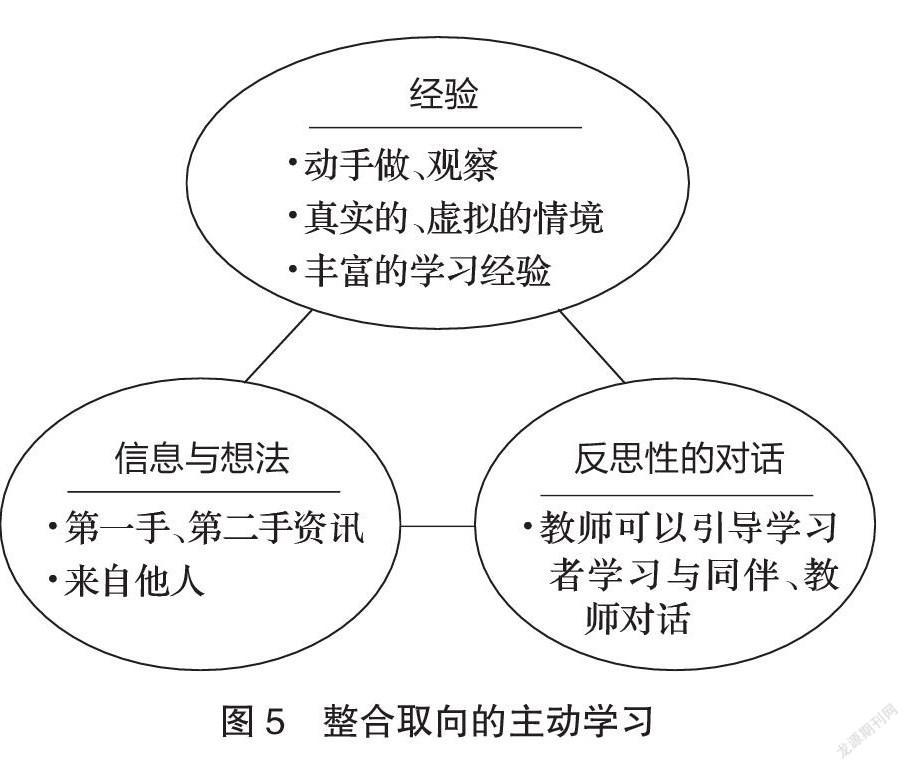

第二步,课程发展参与人员根据上文的各类学习目标去选择适宜的学习活动。学习活动要促进学习者的“主动学习”(见图5)。

第三步,选择教学方法。

第四步,思考需要的资源,即为了开展学习活动,学习者需要哪些资源(人、物、媒体等)来协助他们的学习。

第五步,确认主要课程要素间的统整性与协调性(见图6)。

第六步,考虑时间与空间因素,配合教育机构行政日历,将课程镶嵌到学期、月、周、日的时间表中,形成教学日历,并依学习活动的需要做各种空间的规划。

根据上述步骤,课程设计程序见图7。

第一步:确定一套预期的学习目标、学习结果。

第二步:将第一步设定的目标放到三列表里的第一列。

第三步:依據每一个特定目标设计出该项的学习活动与评价活动。

第四步:将第二、三列的资料依适宜的顺序移到教学时间表里。

第五步:理论上而言,依照第四步的时间表实施活动(具备相关教学质量的保障条件)后,学习者应该能开展意义深远的学习。

四、三种课程发展模式的评析

就构成课程的基本要素而言,目标取向的课程发展模式的课程要素包括目标、内容、评价,对达成目标的方法着墨较少。逆向取向的课程发展模式包含了目标、内容(活动)、教学方法的原则与评价等四个要素。整合取向的课程发展模式是将内容与教学方法统合成教与学活动的元素,在不同阶段用不同的原则与方法去确保课程元素间的一致性、整合性、平衡性、转化性与协调性。除了目标、内容、方法、评价外,整合取向的课程发展模式还包括“情境”要素。

就目标的来源与特质而言,目标取向的课程发展模式的目标发展基础是心理学、社会学、哲学以及知识论。逆向取向的课程发展模式重视课程目标的厘清,特别强调学习活动目标与国家教育目标的契合性、衔接性以及课程目标对于幼儿的意义。整合取向的课程发展模式考虑的是“意义深远的学习”。归纳而言,目标取向的课程发展模式与逆向取向的课程发展模式比较宏观,整合取向的课程发展模式则比较具体。

就学习经验的选择原则而言,目标取向的课程发展模式提出了数条选择学习经验的原则。逆向取向的课程发展模式则较多考虑学习内容对学习者的意义与价值。课程发展参与人员在规划相关的学习活动、安排学习经验时,会不断思考这个活动对学习者的学习有何意义;学习者是否在活动中有运用自己的心智、经验,内化与转化学习经验的机会;针对众多的学习经验/内容,究竟该如何选择。逆向取向的课程发展模式建议课程发展参与人员先根据课程目标拟定学习评价指标,再根据此指标设计学习的内容及方法,也就是将对学习者能够学到什么的期待、如何才能看见学习成果,以及该安排何种活动等,皆细致、具体地拟定在课程计划中。整合取向的课程发展模式则提供了比较具体的选择学习内容的方向。

就学习经验的组织原则而言,目标取向的课程发展模式提出连续性、统整性、衔接性、平衡性与顺序性原则。逆向取向的课程发展模式则没有针对学习经验的组织提出较具体的做法。图4至图7则是整合取向的课程发展模式组织学习经验的具体做法。

就课程发展程序而言,目标取向的课程发展模式的课程发展程序是:叙述目标→选择学习经验→组织学习经验→评价。逆向取向的课程发展模式的课程发展程序是:确定欲达到的学习结果→确定评价指标→计划学习经验与教学活动→评价。整合取向的课程发展模式的课程发展程序是:设定学习目标→设定评价指标、方法与程序→确立课程的架构/结构→设计活动→将确认的课程活动镶嵌到学期、月、周、日时间表→依学习活动的需要做空间规划。

从上述课程发展程序可以看出两个可以继续讨论的基本问题。

(一)课程发展可以从没有目标设定开始吗?

上述课程发展程序都强调目标的重要性,将之放在课程发展的第一步。然而,实践中部分人的做法却是先进行活动设计,然后去对照学习指南等相关指标。如果目标没有引领的作用,那去对照的目的是什么?与此同时,先有活动,后去对照目标, 那说明他们从一开始就没有要达成该目标的意向。那么,教师应思考的活动设计的指引是什么?如何知道教学与学习的成果是什么?如何知道是否达到了教育目的?如何检验自己的课程/教学规划是否适宜?诸多问题有待思考。

(二)課程发展的先后顺序是什么?

大部分课程发展程序是偏向目标取向的课程发展模式的,但是逆向取向的课程发展模式以及整合取向的课程发展模式为了纠正传统课程发展对课程目标的忽视问题,强调在目标确立之后要先确定学习者学习之后会有何种预期的学习结果,再决定可以达成这些学习结果的内容与教学方法。在幼教领域里,这样的课程发展顺序,有待实践界的实施与反馈。

参考文献:

〔1〕简楚瑛.幼儿园课程发展理论与实务(第二版)〔M〕.新北:心理出版社,2019.

〔2〕TYLER R W.Basic principles of curriculum and instruction〔M〕.Chicago,IL:University of Chicago Press,1949.

〔3〕WIGGINS G P,MCTIGHE J.Understanding by design〔M〕.2nd ed.Alexandria,VA:Association for Supervision and Curriculum Development,2005.

〔4〕FINK L D.Creating significant learning experiences: An integrated approach to designing college courses〔M〕.San Francisco,CA: Jossey⁃Bass,2013.

Analysis on Curriculum Development Model

Jian Chuying

(China Women’s University, Beijing, 100101)

【Abstract】Issues of curriculum development model include procedure, elements, methods and principles in curriculum development. This paper introduces three curriculum development models, which are goal oriented model, reverse oriented model, and integrated model. The analysis of the paper provides some ideas for future curriculum development.

【Keywords】curriculum development; model; goal orientation; reverse orientation; integrated approach

3098501908270