高职学生思政课获得感现状分析

刘丽琴,赵 鲜

(山西水利职业技术学院,山西 运城 044004)

一、学生思政课获得感的基本内涵

2015年2月27日,习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第十次会议上的讲话中,首提“获得感”,指出“让人民群众有更多获得感”[1]。投射到教育事业,学生作为学习主体,作为教育改革的受益者,应有更多“获得感”。

在新华字典里,“获得”就是“得到”的意思,但并无“获得感”这个词,所以“获得感”的涵义需要放在它最初的语境中解读。习近平总书记2015年初提“获得感”,随即走红,位居《咬文嚼字》杂志评选的“2015年十大流行语”之首。在当时的语境中,“获得感”即指人民群众共享改革成果的红利和幸福感。可见,“获得感”不仅包含实实在在的得到,还包括在此基础上的积极的主观感受。所以,将其迁移至教育领域,当主体成为学生,在思想政治教育的语境中,那么获得感就具有不同的内涵。

在黄冬霞、吴满意看来,“思想政治教育获得感是教育对象在参与思想政治教育实践活动中因实实在在地收获体验而产生的持续的正向的主观感受,主要由心理层面的获得感、思想层面的获得感和行为层面的获得感构成”[2]。张业振认为,“思想政治教育获得感是指在思想政治教育过程中或暂时结束后,思想政治教育参与者由于切实获得某种需要的满足而产生的持续的、正向的主观体验”[3]。欧晓静、苏国红认为,大学生“通过思想政治教育实践活动,满足其生理需要、精神需求及行为需求,提升思想道德水平,收获生活的真谛和建构意义世界所体验的心理状态”[4]。因此,“大学生思想政治教育获得感的结构划分为三个模块,即物质获得感、意义获得感和行为获得感”[5]。赵静也认为获得感是一种心理体验和心理状态:“大学生思想政治教育获得感,是指大学生在接受思想政治教育过程中或在思想政治教育实施影响后有所收获,进而产生的主观积极心理体验以及在此基础上形成的客观心理状态。”[6]

综合不同研究者的观点,对于学生思政课获得感有不同认识和表述,但是核心观点相同,都是基于习总书记“获得感”的核心内涵,认为学生思政课获得感是在思政教育中满足其需要的基础上产生的积极的主观感受或者心理状态、心理体验。难点是获得感具体包括什么,这取决于满足了学生哪些需要,这也是众多学者研究的焦点。从上述观点看,主要是满足学生心理的、思想的、情感的、行为的需要。本次调查与研究就是基于对思政课“获得感”内涵的以上认识开展的。

二、高职学生思政课获得感现状调查与分析

为了解和掌握高职学生思政课获得感状况、存在的问题以及提升学生获得感的途径,笔者采取问卷调查的方法,选取山西省内山西水利职业技术学院、运城职业技术学院、运城护理职业学院、山西职业技术学院、山西铁道职业技术学院、临汾职业技术学院、运城幼儿高等师范专科学校、山西青年职业学院、运城师范高等专科学校、潞安职业技术学院 、山西电力职业技术学院13 所高等职业院校作为调查对象进行了问卷调查。通过问卷星收回有效问卷 4905份。

本次调查对象中,男生占 32.31% ,女生占67.69%;居住地在城镇的学生占33.54%,居住地在农村的学生占66.46%;一年级学生占63.04%,二年级学生占32.5%,三年级学生占4.46%(因2+1模式,三年级学生基本在校外顶岗实习) ; 理工类学生占19.61% ,人文类学生占4.99%,体育类学生0.12%,艺术类学生占0.63%,农林类学生占2.94%,其他占 71.7%;为中共党员的学生占0.37% ;为汉族的学生占99.7%。

(一)学生对思政课的态度和认知

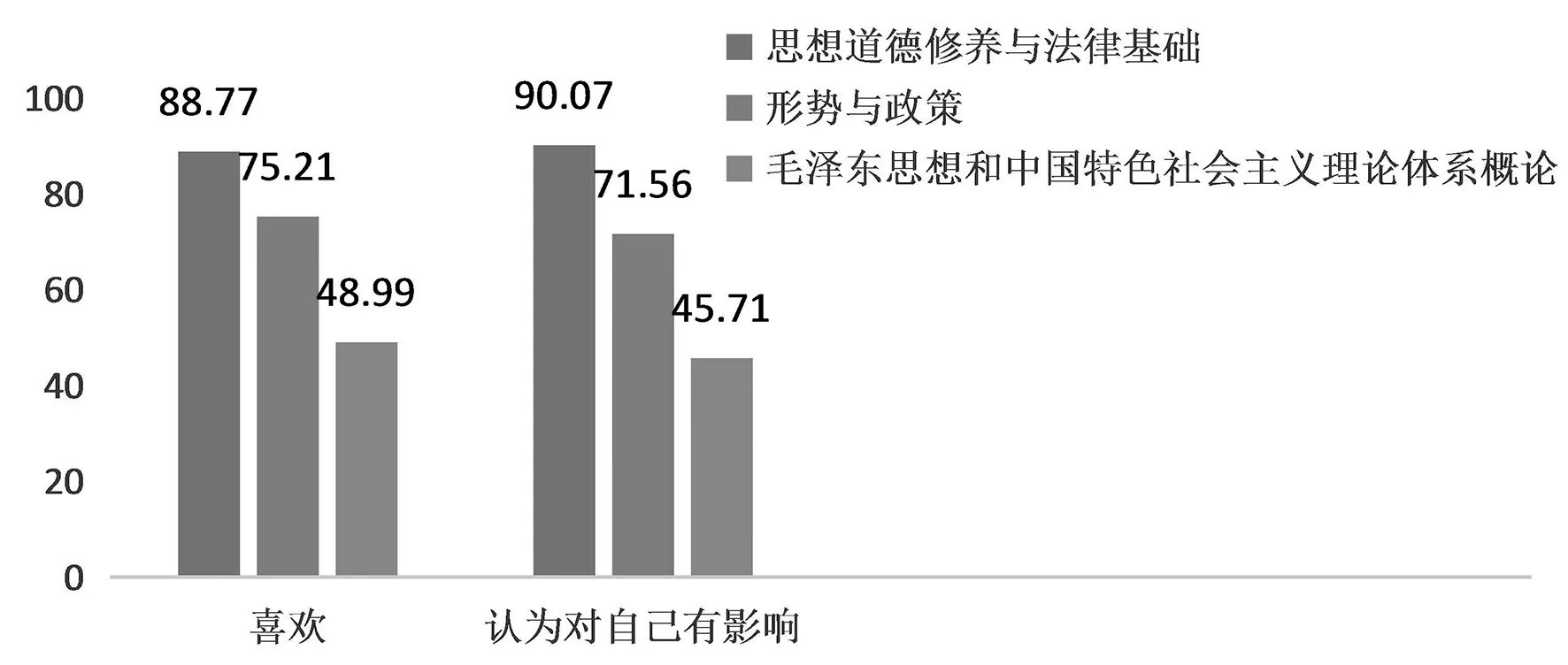

对不同思政课程的反馈:调查的院校均开设了思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策课。图1显示思想道德修养与法律基础是学生最喜欢的课程,也是对学生影响最大的课程,形势与政策次之,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课程,这两项指标相对较低。

图1 对不同课程的态度和反馈

对思政课总体的态度和认知:课程开设上,69.62%认为很有必要,28.81%认为有一定必要,0.31%认为完全没有必要,1.26%不清楚;对其功能和作用的看法,90.7%认为有利于提高自身道德素养,81.73%认为有利于拓展文化知识面,75.47%认为有利于占领思想阵地,抵御不良文化侵蚀。

可见,大部分学生能够认识开设思政课的意义和作用,但是又由于一些原因不太喜欢。

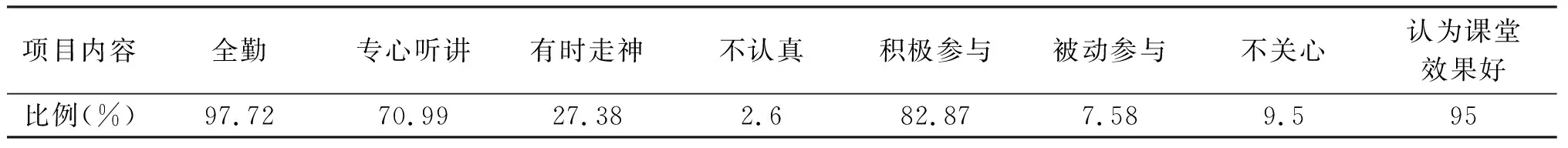

表1 学生课堂表现自我反馈调查情况

表1显示学生反馈自身思政课的课堂表现,学生能够理性对待思政课,上课效果较好,但是这与思政教师的日常反馈又不大一致。可见,学生认识到了思政课的重要性,但是行动上做不到专心学习。

(二)学生学习收获

1.直接反映

80%的学生认为思政课的学习对自身行为影响比较大,其中37.47%认为影响很大。91.54%的学生认为提高了思想道德素质,84.14%认为拓宽了知识面,81.18%认为提高了政治觉悟,65.77%认为提高了分析解决问题的能力。可见,总体收获比较理想,比较而言,学生在思想、理论、认知上学习收获较大,实践中运用能力尚有提升空间。

2.间接反映

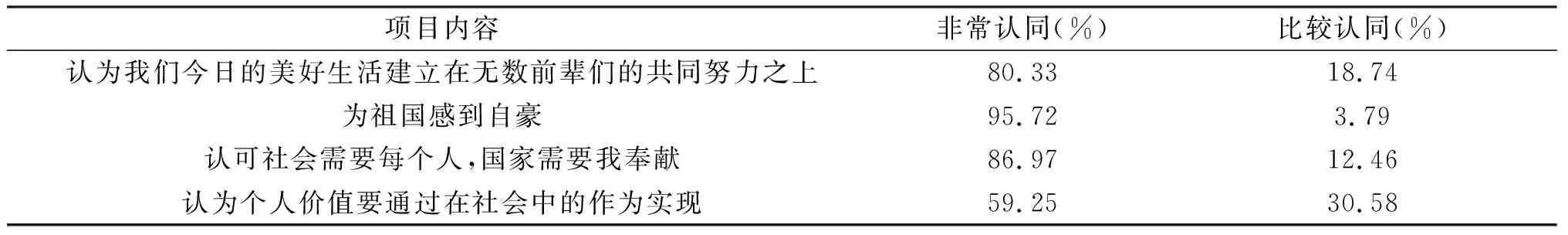

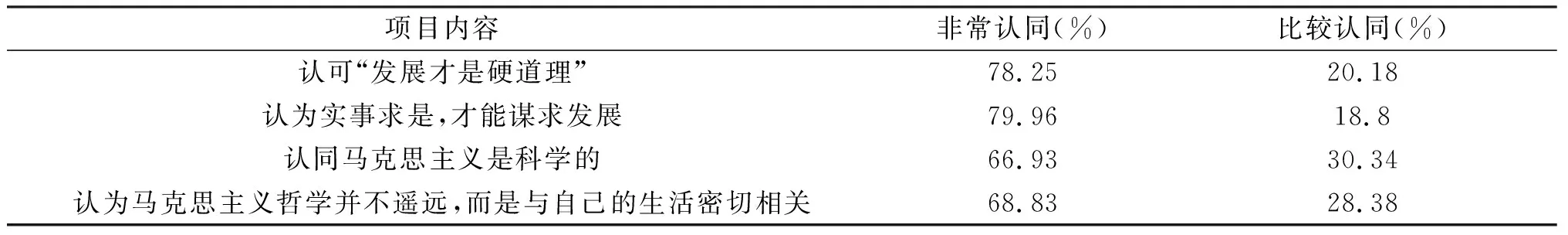

表2显示,绝大部分学生政治觉悟很高,能够坚持马克思主义唯物史观,历史地看待问题、分析问题,正确认识个人与社会的关系,具有爱国主义情怀和社会责任感。

表2 学生政治觉悟调查情况

表3显示,绝大部分学生具备马克思主义理论素养和马克思主义信仰。

表3 学生马克思主义思想性调查情况

大部分学生能用所学知识指导自己的人生方向。97%的学生反馈自己在生活中遇到挫折或困难,会试着用一分为二的观点去看待,98%的学生反馈自己会客观、全面、发展地看待和处理问题。

(三)交叉分析

调查显示,除性别、生源地、学生身份以外,其他方面差异不明显。

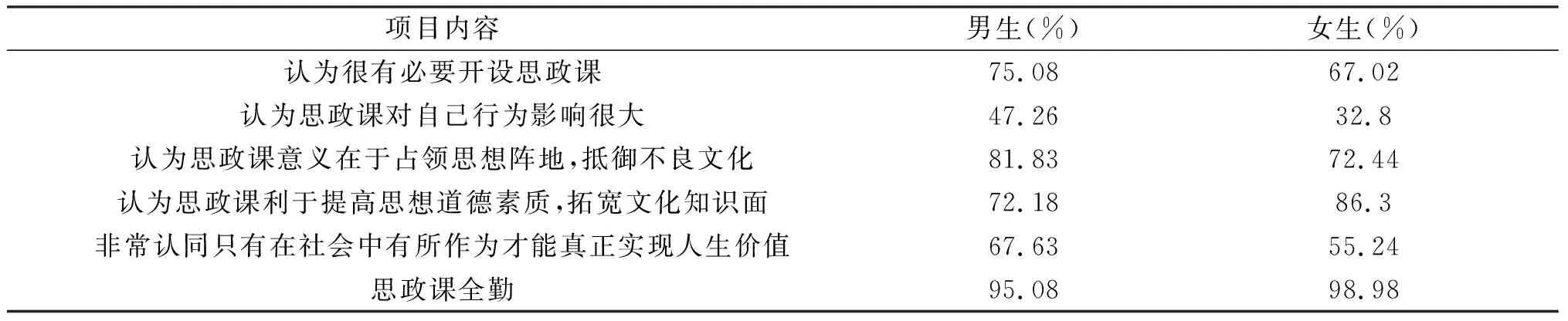

1.性别差异分析

表4调查显示,男生比女生更具有政治敏感性,更能认识到思政课的意义,学习收获也相对较大。但是男生经常缺课和从不到课的比例偏高一点,女生全勤率则相对高一点。这可能是性别差异本身在思政方面的具体表现。

表4 性别差异调查情况

2.生源地差异分析

生源地为城镇的学生的思政素养相对生源地为农村的学生偏高一点,但是农村学生出勤率相对高一点。这可能源于城乡之间的固有差异。

3.学生干部与学生群众差异分析

学生干部思想素养相对高一些,但是出勤率上却偏低一些。从日常观察看,学生干部课外事务多一些,在事务与学业之间欠缺协调。

三、对于部分学生思政课获得感不高的原因分析

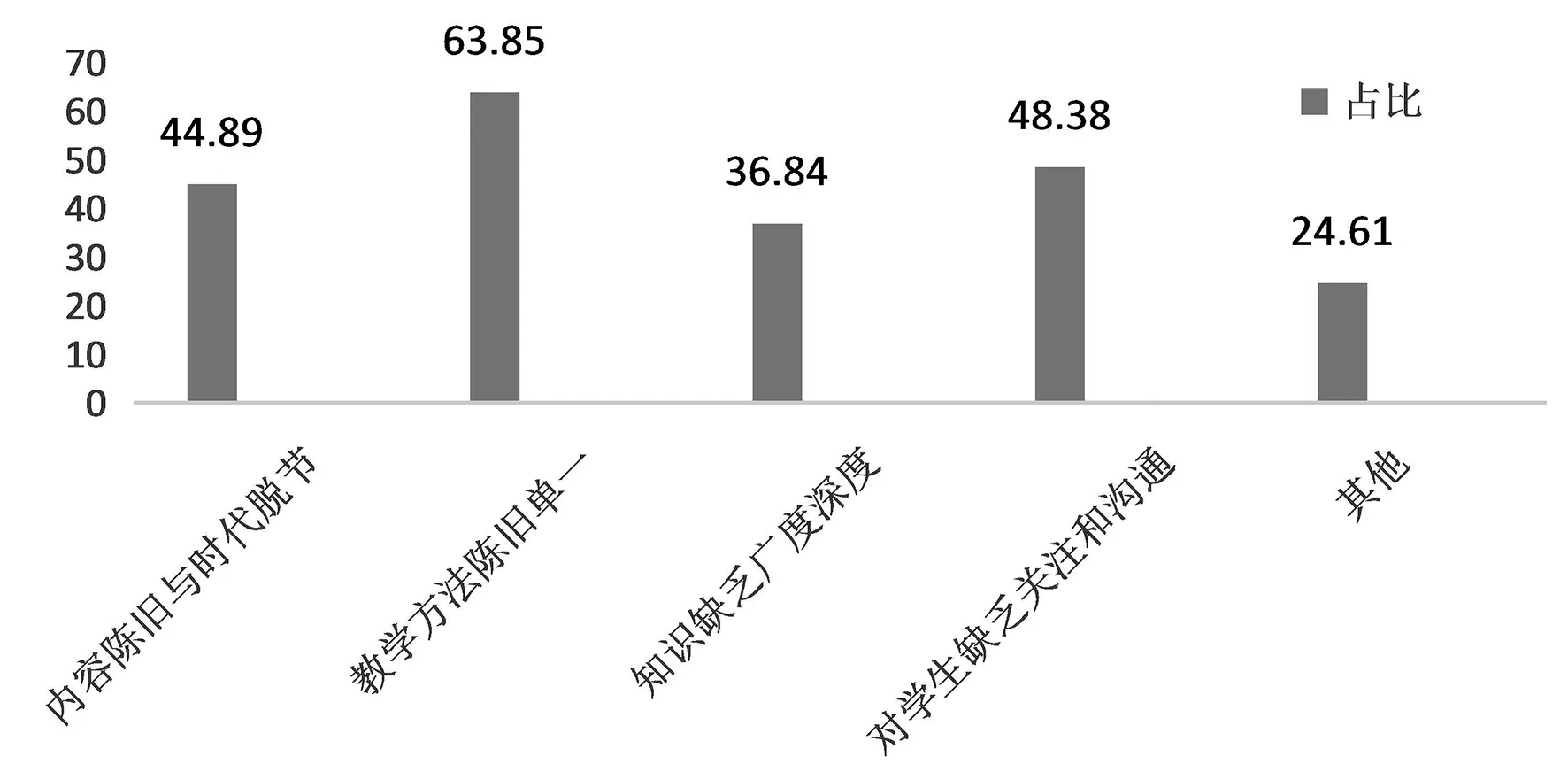

图2显示学生不喜欢思政课的原因:首先,内容的创新性、前沿性、教学方式、对学生的关注度等方面的影响都占有很大比例,其中教学方式的陈旧和单一最为突出;其次,对学生的关注和与学生的沟通也是重要原因之一;最后,教学内容的创新性和前沿性。

图2 学生不喜欢的原因占比图

(一)教学方式方法缺乏吸引力

随着科学技术的突飞猛进,和教育改革的推动,教学方法不断更新。生在21世纪的大学生,对教学的方式方法要求也越来越高。随着信息技术的发展,课堂干扰因素增多,学生能否集中注意力,很大程度取决于教学的方式方法,所以教学方法愈加凸显其地位。思政课的思想性、理论性较强,知识面很广,不像专业课可以直接实操,也不像音体美可以直接感受。随着信息化技术给其他课程带来越来越新鲜的实践方式,思政课教学方法的革新显得更为迫切。单一的讲授很难使学生集中注意力,但是照搬其他课程的方式方法也不一定有良好效果。单纯追求高科技信息化,学生也只能是一时新鲜。所以,当前最重要的是研究思政教育规律,探索适合思政课的教学方法,方能满足学生的需要。

(二)关注学生不够,缺少沟通

教师都知道备课是其基本功,也知道备课的对象不仅是教学内容,还有学生,但是到底怎么备,却是千差万别、参差不齐的。尤其如何备学生,虽然也注意研究学生的特点,但更多是从学生的学习能力、爱好兴趣方面去选取内容、案例、教学方法,却对学生的内心需求缺乏了解,对学生学习中的困难和情绪缺乏关注,难以达到与学生的共情,结果依然是教与学的貌合神离,教师似乎很投入,学生却难以全身心投入。因此,即使教学方法不断推陈出新,一片繁荣,也难以走入学生内心,难以满足学生需要,学生获得感也就差一些。

(三)教学内容缺乏现实感

从调查结果看,思想道德素养与法律基础课最受欢迎,获得感也最强,其次是形势与政策课。思想道德素养与法律基础相对来说,与生活的关联更为直接,新的案例也不难寻找,可能就在身边或者是社会热点。而形势与政策本身就是社会焦点和前沿动态,学生本身也比较关心和关注,所以教学效果比较好,学生获得感比较强。毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课的理论性、历史性较强,所以学生获得感相对弱一些。可见,内容、案例、表述的与时俱进,以及与现实的结合程度直接影响学生的学习态度和获得感。

四、提升高职学生思政课获得感的途径

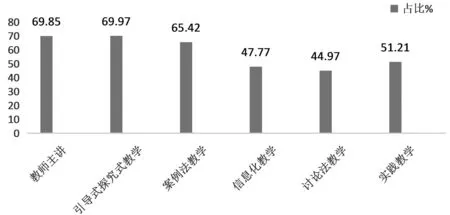

调查显示学生对思政课教学方法的喜爱情况如图3。

图3 学生喜欢的教学方法占比

学生更加喜欢通过教师引导和案例分析,对知识进行探究,再进行实践深入掌握和体验。相比之下,信息化和分组讨论排在最后。可见,学生还是青睐教师“走心的”教学,即有内容、有深度、有组织、有情感的教学。

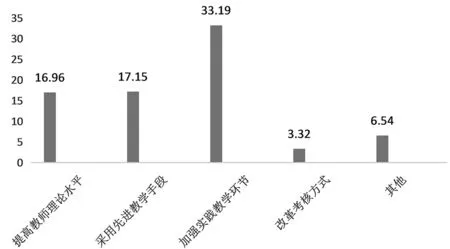

从图4看,要进一步提高学生思政课获得感,教学方法要适当,要关注学生,勤于沟通,教学内容要与时俱进,实践环节需要加强,需要全员参与。

图4 学生认为提高获得感亟待的措施

(一)教学方法要适当

教学方法很重要,合适的内容必须有合适的方法才能被学生很好地接受,所以,思政课教学方法的革新一直很迫切,因为思政课具有很强的理论性、思想性、实践性,知识覆盖面广,内容理解难度大。但是教学方法本身没有好坏,取决于它是否能让学生很好地吸收教学内容,内容决定方法的选取。因此,学生没有首选讨论、信息化的方法手段,就是因为有的内容不一定适合讨论,而且讨论需要科学策划、精心组织和全程的引导,如果只是抛出问题,要学生自由讨论,并不能收到好的效果。学生更喜欢引导式、探究式的教学,所以教师在组织讨论活动时,一定要注意精心设计、严格管理,做到讨论有节奏、有收获,而不是“放羊式”讨论。从信息化手段的调查也可以看出,教学方法一定要围绕教学目标和教学内容去使用,为教学内容服务,而不是机械使用。与教师的主讲、引导探究、分组讨论相比,信息化的手段排在最后。因此,今后需要更多研究先进的信息化与思政内容有机结合,更好地为思政教育服务。

(二)关注学生,勤于沟通

调查显示,将近50%的学生认为不喜欢思政课的原因是教师对学生缺乏关注,缺少沟通。正面看,喜欢引导式、探究式教学的学生占最多比例,学生希望老师能从学生实际出发,引导学生深入问题,水到渠成地自身解决问题,这恰恰也正是以学生为中心的核心表现。从调查看,很大比例的学生还是喜欢教师主讲。由于近年教学的改革浪潮,教学方法的创新应接不暇,所以有时会追求教学方法的先进,而将教学实效抛在后面,“课堂表面‘繁荣’,学生鲜有收获”[7]。所以,在革新教学方法,追求学生抬头率和互动性的同时,更需要关注学生内心的需求和深层的收获。习近平总书记指出:“思想政治工作从根本上说是做人的工作,必须围绕学生、关照学生、服务学生。”[8]需要勤与学生沟通,关心学生的反馈和诉求,对学生的反应要给予客观的、认真的、积极的回应,将学生的实际情况和内心需求与教学内容有机结合,精心设计和引导,使得学生真正成为学习的主人。

(三)教学内容要与时俱进

思政课是时代性很强的课程,相比其他课程,其理论更新更快一些。伴随思政理论的创新和形势的变化,案例的更新要及时,需要用最新的典型案例,甚至是社会关注的焦点、热点来分析教学内容,而不是任意举一个合乎理论的案例说明理论。固然这样没有问题,但是学生会觉得遥远、机械、无趣。思政课教师需要时刻关注形势变化,猎取时事新闻,收集典型案例,不断诠释、拓展和创新理论,吸引学生投入其中。

(四)实践环节需要加强

思政课具有很强的实践性,通过实践能够实现思政课“内化和外化的统一”[9]。调查显示,学生认为提高思政课获得感亟待的措施中,加强实践环节排在首位。学生学习首先期待的还是在现实中解决问题,这恰恰遵循从实践到认识、再到实践的认识规律。实践教学,一方面,结合实际,使得学生在实践中检验理论、深刻理解和掌握理论;另一方面,学生最终要回到实践,从实践教学中可以培养学生综合素养,以及用所学知识解决现实问题的能力。

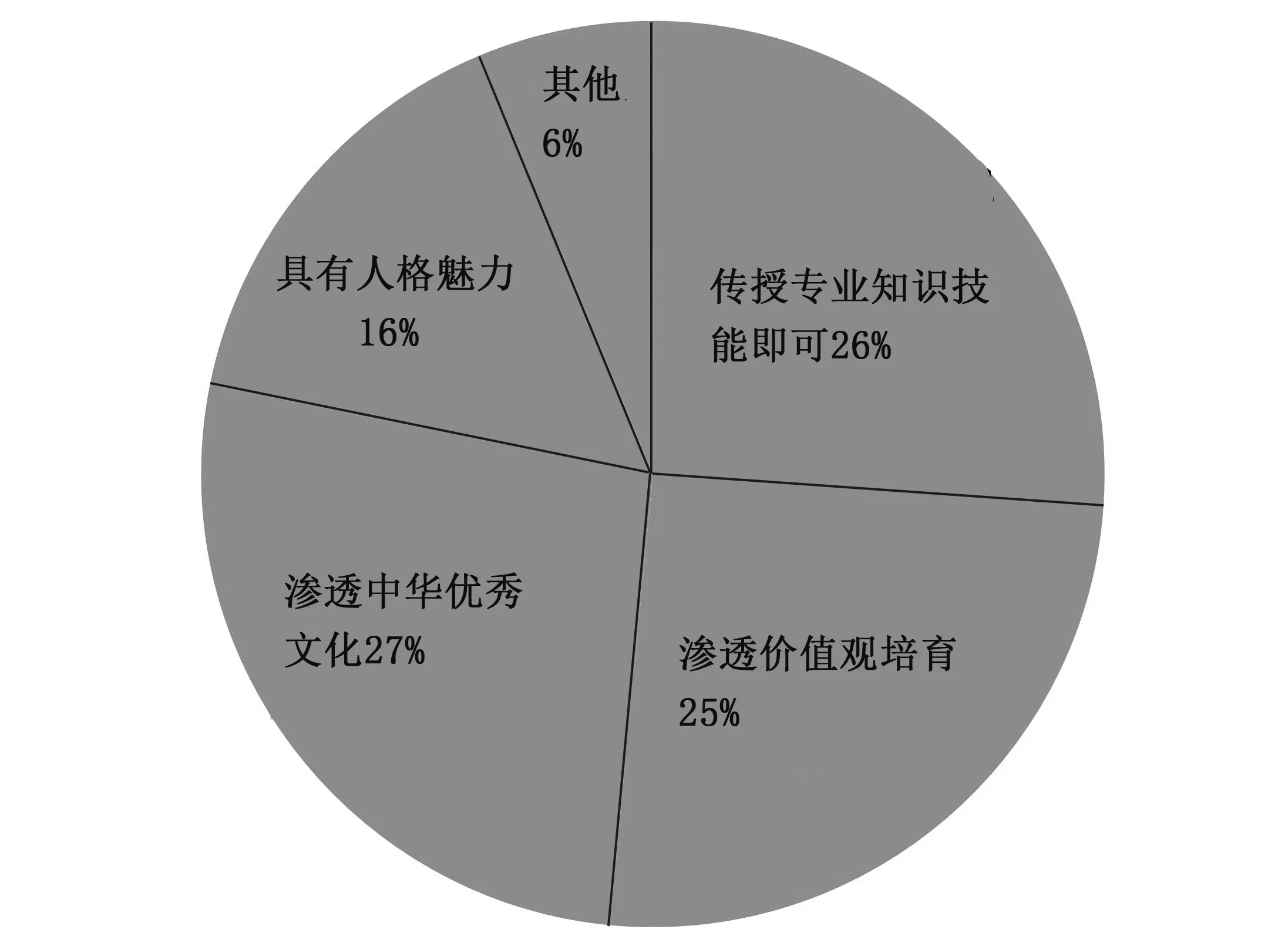

(五)需要全员参与

思政教育具有渗透性,单靠思政课堂、思政课程和思政教师,难以实现思想的持续渗透。还需要专业课教师和其他教师共同的渗透和培育。调查显示,学生希望专业课教师在传授专业知识和技能的同时,渗透中华优秀文化和价值观教育,一个具有人格魅力的教师本身就是隐形的教育。

图5 对专业课老师的期待

其他人员也应结合自身岗位,不失时机对学生进行显性或隐性教育,构成思政课堂为主、辅以学院全员渗透和培育的完整体系。这也是今后思政教育研究的重要方向。

从调查与分析看,高职学生思政课获得感较强,但是尚有很大提升空间,尤其是认识与行为的差距,一定程度上也是受现阶段总体教育水平所限,需要深入研究学生为中心的教学模式。另一方面,需要深入研究思政教育规律,及时更新教学内容,加强教学方法创新,挖掘现实素材,加强实践教学。

——评《新时代高校思政课的打开方式》