霉酚酸酯的临床应用进展

方丽纳,张 博,平丽英,张 薇,周屹峰,柳志强

(1.杭州中美华东制药有限公司,浙江 杭州 310011;2.浙江工业大学 生物工程学院,浙江 杭州 310014)

迄今为止,终末期器官功能衰竭基本采用器官移植的方式,移植后预防急性排斥反应的主要策略是使用他克莫司、环孢素和霉酚酸等免疫抑制剂[1]。由于我国人口众多,患者数量庞大,器官移植供需缺口巨大,供需比例达到1∶30。器官移植过程中最关键的环节就是在手术前后使用免疫抑制剂,抑制人体对外来器官的排斥反应,大部分器官移植患者需要终生使用免疫抑制剂药物。据统计,2017年国内样本医院免疫抑制剂销售额达到30.6亿元(糖皮质激素除外),5年复合增长率10.21%,市场前景相当可观。免疫抑制剂分为4类:第1类为糖皮质激素、硫唑嘌呤以及抗淋巴球蛋白等;第2类有环孢素和他克莫司;第3类以霉酚酸酯(MMF)和雷帕霉素为代表;第4类为最新的免疫抑制剂,如FTY720、抗IL-2受体单克隆抗体和诱导性免疫抑制剂等。新型免疫抑制剂药物与常规免疫抑制治疗相比,能持续降低短期(1年)急性排斥反应的发生率。

酶酚酸酯是免疫移植家族中第三代的重要产品。霉酚酸酯成药为吗替麦考酚酯,由罗氏(Roche)开发,于1995年首次FDA批准,之后于1996年获EMA批准,1999年获日本PMDA,由罗氏在美国和欧洲上市销售,由中外制药在日本上市销售,商品名为CellCept®。最初作为抗生素应用于医药领域,直到20世纪80年代,Allsion和Nelson在寻找高选择性、低毒性免疫抑制剂时发现了其免疫抑制作用,开始用于预防肾移植急性排异反应,并在后期临床应用中取得较好效果。2017年统计数据表明:其在国内同机制药物中占比为29.9%,仅次于他克莫司[2-3]。目前,霉酚酸酯中国专利最早预估失效期在2013年4月2日,国内NMPA批准的原料药和制剂厂家大于40家,2019年的全球销售达到6.7亿美元,美国市场占据销售额最大,中国市场占据第二,市场竞争激烈。以霉酚酸酯为基础的免疫抑制疗法具有毒性低、急性和慢性排斥反应少等优点,有利于提高患者生存率,它的临床适应症格局比较广泛,用于自身免疫性疾病、并发症引起的肾炎、皮肤和结缔组织病等多种疾病的治疗。因此,笔者综述霉酚酸酯的药代动力学和近年来的临床应用情况,为霉酚酸酯的深入开发与合理利用提供依据。

1 霉酚酸酯的药代动力学研究

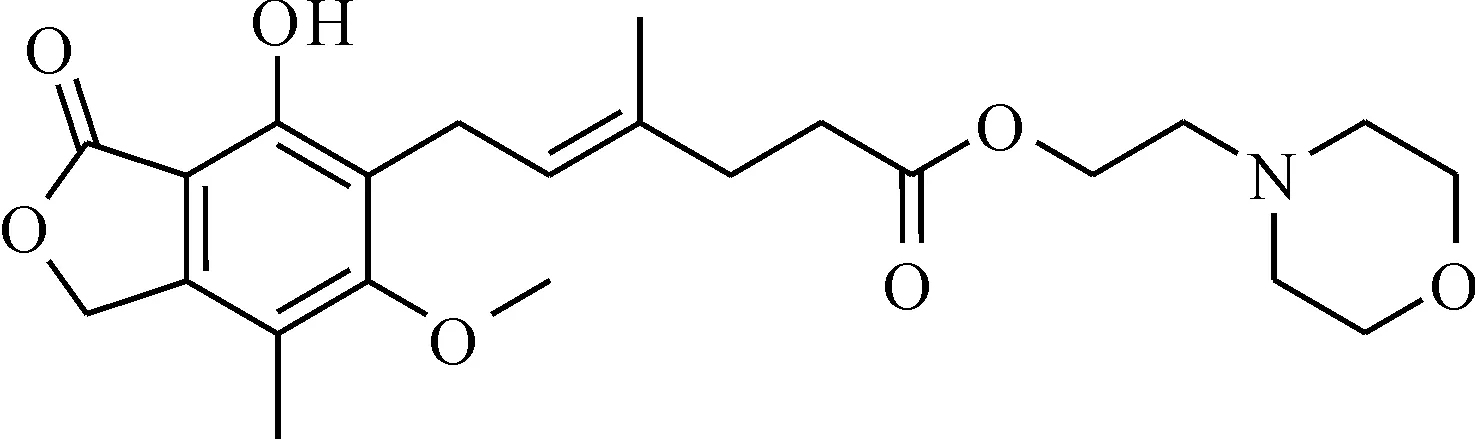

霉酚酸酯口服后,经胃肠道吸收,在上消化道被水解为活性代谢物霉酚酸MPA,霉酚酸可选择性抑制T和B淋巴细胞的合成进而抑制增殖,霉酚酸酯抗排异免疫效果与霉酚酸血药浓度密切相关。霉酚酸酯服药1~2 h左右达到霉酚酸血药峰值,生物利用度在80.7%~94%,6~12 h出现第2个血药峰值。游离的MPA才有药理活性,MPA主要通过UTG在肝脏和肾脏代谢为葡萄糖醛酸化物(MPAG)而失去活性。大部分MPAG和MPA竞争性结合白蛋白,从而影响MPA的免疫效应和不良反应[4]。霉酚酸酯结构式为

霉酚酸酯在不同的个体可能表现出不同的药代动力,相同剂量给药情况下血药浓度可能相差10倍[5-7]。种族、性别、年龄、肝肾功能、合用药物及基因多态性是影响其药代动力的主要因素[8]。

1.1 种 族

研究显示:黑种人与白种人相比,黑种人对霉酚酸具有较快的清除率。为了获得与白种人相同的治疗效果,通常需要增加35%~40%的用药剂量。中国汉族患者服用霉酚酸酯后的药时曲线与白种人群的曲线特点基本相符,但汉族患者仅有42.9%的药时曲线呈现双峰现象,这与文献报道的近乎100%的双峰曲线存在明显差异[9-11]。

1.2 性别与年龄

在中国肾移植患者中,霉酚酸酯体内代谢存在性别差异,服用同等剂量的霉酚酸酯后,女性体内霉酚酸代谢比男性慢,血药浓度比男性高[12]。另外,女性体内药物代谢与年龄相关,可能是女性体内雌激素水平不同所导致,因此,临床上针对女性患者的用药剂量需考虑到雌激素水平对血药浓度的影响[13-14]。年龄也是影响霉酚酸酯药代动力学的因素之一,儿童、成人及老人存在较大的差异,儿童按成人常规剂量折算后给药,移植早期约60%患儿表现出较低的生物利用度[15]。老年移植患者的药代动力学特性与成人也表现出较大差异,相同剂量给药后,老年组药物生物利用度明显低于成人组。另外,有20.8%的老年患者服药后2~4 h会出现双峰现象[16]。

1.3 肝肾功能

肝功能损伤会降低霉酚酸的血药浓度,增加酚化葡萄糖苷酸的清除率。肝移植患者服药前后霉酚酸血药浓度变化和T淋巴细胞增殖率的变化呈显著负相关,服药后随霉酚酸血药浓度上升,T淋巴细胞增殖率显著下降,一般低于30%[17]。

肾功能损伤会降低酚化葡萄糖苷酸的清除率,引起酚化葡萄糖苷酸浓度上升[18-19]。

1.4 合用药物

与其他免疫抑制剂的合用会对霉酚酸酯的药代动力学产生显著影响。霉酚酸酯与环孢素或糖皮质激素合用可降低它的血药浓度;而与他克莫司合用则会升高霉酚酸的血药浓度[20]。

1.5 基因多态性

尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶(UGT)的活性及UGT对应基因多态性在体内MMF的代谢中发挥着至关重要的作用,其基因多态性导致MPA在不同个体内的药物暴露量和代谢存在差异,导致出现不同的免疫抑制疗效及不良反应。相关的UGT对应基因主要包括UGT1A8,UGT1A9,UGT1A10,UGT1A7及UGT2B7等。宋国贺等[21]通过体外研究发现突变型UGT2B7转化MPA的酶活性降低,影响霉酚酸酯的代谢能力,是导致个体间代谢差异的因素。肖超等[22]在研究过程中提出UGT1A10基因SNPrs10187694位点突变会影响MPAG的生成,其多态性是造成不同个体霉酚酸酯代谢差异的重要原因之一。

2 霉酚酸酯的临床应用

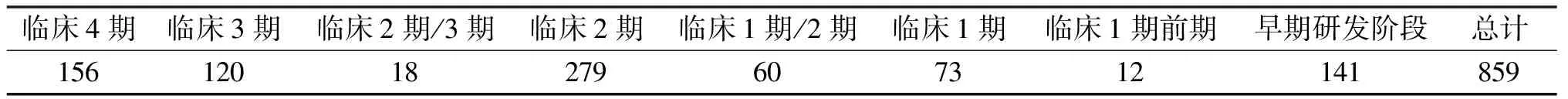

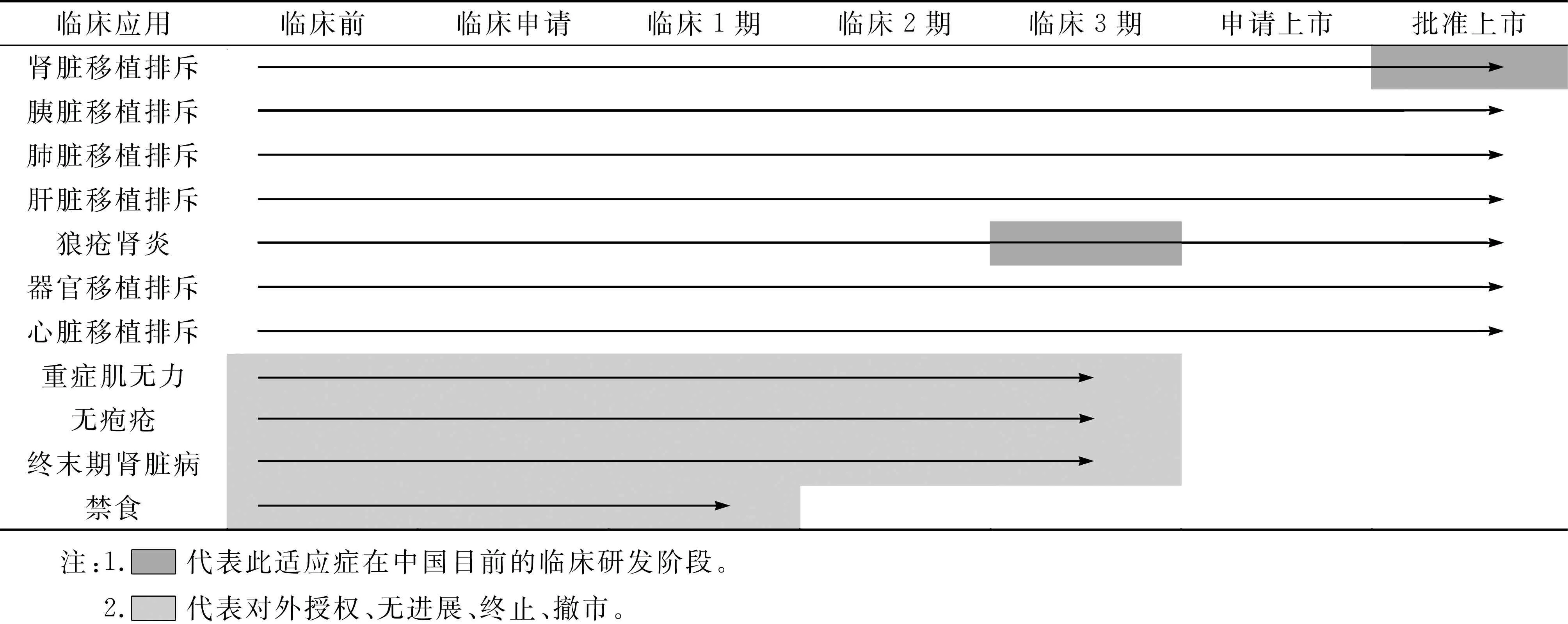

霉酚酸酯临床应用广泛。根据药渡数据统计显示,不同阶段临床数量共800多个(表1)。不同临床应用研发阶段如表2所示。数据显示:霉酚酸酯在器官移植等领域临床应用已经非常成熟,并且以IMPDH,POLR1A,POLR2为靶点在不断拓展适应症。

表1 临床数据汇总

表2 不同临床应用研发阶段

霉酚酸酯在心、肝和肾等多种实体器官移植中,能有效预防急性排斥和难治性排斥反应,有效延长移植器官和移植者的存活时间,降低其他药物引起的毒性。此外,它还逐渐拓展到自身免疫性疾病、肾病、结节病和皮肤病等多方面疾病的临床治疗。

2.1 器官移植

霉酚酸酯的抗排斥作用主要在于能降低移植器官周围被激活的淋巴细胞数量。目前,器官移植主要用在肾脏、心脏和肝肺等方面。MMF很少单独使用,常与其他类型免疫剂或激素联用,形成“二联疗法”或“三联疗法”等。作为第3类免疫抑制剂,因较好的抗排异效果,较低的毒副作用而备受关注。

2.1.1 肾脏移植

20世纪90年代后期,霉酚酸酯获得FDA批准用于肾移植的治疗。许玉珍[23]在肾移植术后三联免疫抑制疗法中,用霉酚酸酯替代硫唑嘌呤预防移植后急性排斥反应,可减少术后急性排斥率和药物的毒副作用。

2.1.2 心脏移植和肝脏移植

霉酚酸酯在肾移植的成功应用,引起了研究者的密切关注。邹小明等[24]报道霉酚酸酯联合普乐可复及强的松预防心脏移植后排斥反应疗效显著,患者术后13个月无明显排斥反应,无感染及无肝肾功能损害等不良反应,但其远期抗排异效果有待进一步观察证实。

目前,肝移植术后多数选用他克莫司或环孢素等预防移植后的急性排斥反应,但该类药物具有较强的肾毒性,可导致肾功能损伤。李俊杰等[25]研究霉酚酸酯在儿童肝移植中应用的有效性及安全性,研究表明:霉酚酸酯在儿童肝移植中是有效的免疫抑制剂,对于预防及治疗急性排斥反应均有效果,其肾毒性较小,无明显不良反应。

2.2 自身免疫性疾病

自身免疫性疾病的治疗方案中,霉酚酸酯在临床上主要应用于系统性红斑狼疮、自身免疫性肝病,风湿性关节炎、系统性血管炎及重症肌无力等。目前,自身免疫性疾病多采用激素疗法或免疫抑制剂[26]。

2.2.1 系统性红斑狼疮

系统性红斑狼疮的病情复杂且会造成多系统损伤,严重影响患者的生活质量。该病多发病于青年女性,临床主要采用环磷酰胺和免疫两种方式治疗。路洪芹[27]在研究中指出:患者使用霉酚酸酯与环磷酰胺进行治疗,采用霉酚酸酯治疗的患者治疗后的各项指标均明显优于采用环磷酰胺治疗的患者。临床效果明确了霉酚酸酯对系统性红斑狼疮具有较好的疗效及较高的安全性,临床推广价值可期。

2.2.2 自身免疫性肝病

自身免疫性肝炎临床治疗的主要目的是缓解症状,改善肝功能及减缓病情发展等。研究表明:部分不能耐受硫唑嘌呤的患者可采用霉酚酸酯联合激素治疗与长期维持,其中霉酚酸酯发挥主要的药效作用[28]。

2.2.3 风湿性关节炎

风湿性关节炎致残率较高且病理不明确,尚无特异治疗药物和手段。齐铁莉等[29]通过临床研究发现患者服用霉酚酸酯后,关节症状得到明显改善,C反应蛋白指标显著降低,总体疗效较好;联合糖皮质激素治疗,整体疗效得到进一步提高,且未有肠胃不良反应,临床安全性较好。

2.2.4 血 管 炎

原发性小血管炎患者多为40岁以下青年人,且女性多于男性。霉酚酸酯激活内霉酚酸,抑制血管内皮细胞粘附分子的表达、细胞因子产生作用,从而抑制白细胞与血管内皮细胞粘附,达到保护内皮细胞的效果,从而减轻血管损伤。研究表明:对比间断环磷酰胺静脉冲击治疗,采用霉酚酸酯治疗用药安全,症状缓解率更高,复发率降低,且肾功能恢复情况更为理想[30-31]。

2.2.5 重症肌无力

重症肌无力的发病机制尚不明确,其常规治疗方法包括免疫治疗、腺体切除和胆碱酯酶抑制剂等。自1998年开始,霉酚酸酯应用于重症肌无力的常规免疫治疗,其主要作用机制为保护神经传导途径,改善肌无力症状。研究显示:患者服药6个月后,肌无力症状虽然得到明显改善,但其临床疗效并未达到共识,有待进一步试验证实[32-33]。

2.3 肾 病

2.3.1 原发性肾病综合征

原发性肾病综合征是由肾小球疾病引起的多种并发症,临床表现为低血浆白蛋白低于30 g/L,尿蛋白高于3.5 g/d,高脂蛋白血症及水肿等症状。研究表明:将原发性肾病综合征患者随机分为采用强的松治疗的对照组,采用霉酚酸酯治疗的试验组,试验组患者症状缓解率高达95.7%,能更为有效地改善患者的临床症状,整体治疗有效率更高,临床应用价值突出[34]。

2.3.2 难治性肾病综合佂

难治性肾病综合佂与肾病综合征之间对比,具有易复发、激素依赖和激素抵抗等特点,治疗难度较大。环磷酰胺、环孢素A或霉酚酸酯被用于治疗类固醇依赖型肾病综合征,对比发现近50%治疗耐受性的患者在使用霉酚酸酯治疗后有很好的效果,结合环孢素可减少尿蛋白肾血流量的效果,两者联合治疗难治性肾病综合佂,可减轻肾损伤、改善及促进肾功能快速恢复,对疾病控制及促进患者恢复有重要意义[35-36]。

2.3.3 糖尿病肾病

糖尿病肾病是代谢紊乱导致的肾脏疾病,是糖尿病最为严重的并发症,其发病率逐年升高,治疗难度较其他肾病大。患者血糖水平长期升高,肾功能下降,脂代谢紊乱,严重威胁患者的生命安全。苯那普利可以达到减少尿蛋白的效果,霉酚酸酯发挥抗炎作用,两者联合治疗早期糖尿病肾病疗效显著,对降低血糖及保护肾功能具有重要意义,有重要的临床应用价值[37]。

2.3.4 狼疮性肾炎

狼疮性肾炎发病机制与T细胞介导免疫反应、局部补体激活和循环免疫复合物在肾脏沉积等因素相关。后期可导致患者出现肾病综合征样表现,临床上多采用激素冲击或免疫干预疗法。研究表明:霉酚酸酯改善患者肾功能运转,同时辅助甲基强的松龙的消炎作用,降低不良反应发生率,疾病缓解率达到90%以上。采用MMP与激素治疗狼疮性肾炎,提高了总缓解率,肾功能恢复更显著,安全性更高[38-39]。

2.3.5 小儿过敏性紫癜肾炎

小儿过敏紫癜性肾炎占小儿紫癜性肾炎发病率的60%,严重影响患儿的生长和发育。环磷酰胺联合糖皮质激素是治疗小儿紫癜性肾炎的传统方案,但其副作用强,效果也比较差。最新临床实践证实:小剂量糖皮质激素中加入霉酚酸酯,虽然降低了不良反应率低,用药安全可靠,但由于霉酚酸酯价格较高,推广受到限制[40]。

2.4 其他应用

2.4.1 皮 肤 病

国内外研究均证实霉酚酸酯对某些难治性皮肤病具有较好的疗效,赵庆利等[41-42]研究表明:霉酚酸酯对常规治疗效果不佳的坏疽性脓皮病及天疱疮具有较好的近期疗效,而霉酚酸酯治疗顽固性脓疱型银屑病、疱疹样脓疱病、特异性皮炎、系统性红斑狼疮、扁平苔藓和硬皮病均有良效。

2.4.2 结 节 病

糖皮质激素是结节病治疗的首选治疗药物,但耐受型或者禁忌证的患者需要考虑替代用药。霉酚酸酯是二线替代治疗药物之一,研究表明服用霉酚酸酯的患者能够减少皮质类固醇的药物用量[43]。

2.4.3 眼科疾病

如何预防角膜移植后的排斥反应,提高成活率是困扰眼科学者的重要问题,针对这一问题,史伟云等[44-45]采用了霉酚酸酯眼内释药系统,该释药系统能延长药物作用周期,稳定药物浓度,提高药物利用度,减少给药次数,减轻不良反应。胡潇豪等[46]在活动性甲状腺相关性眼病的临床治疗中发现:霉酚酸酯的治疗效果优于泼尼松,且不良反应较少。

2.5 不良反应

使用霉酚酸酯的不良反应主要为胃肠道反应、血液系统症状和一些感染性疾病等。胃肠道反应是由于霉酚酸酯代谢产物刺激黏膜组织引起,这些不良反应发生率较低,且不良反应程度与剂量呈正相关[21]。血液系统表现为贫血、白细胞和血小板下降等症状,但经减量后回升,一般在术后2~6个月内出现,以贫血和白细胞减少症状比较常见。另外,接受霉酚酸酯治疗的患者可发生皮肤恶性病变,如非黑素瘤性皮肤肿瘤,且易发生淋巴瘤和淋巴增殖性疾病[22]。同时,霉酚酸酯可引起机会性感染,如巨细胞病毒感染、疱疹病毒感染及念珠菌感染等。近期也有研究指出:现有的临床证据虽然不能表明父亲服用霉酚酸酯药物的怀孕中畸形或流产的风险增加,但霉酚酸酯具有遗传毒性,不能完全排除这种风险。

3 结 论

霉酚酸酯做为新型三代免疫剂的明星产品,广泛应用于临床治疗。在器官移植、肾病和皮肤和结缔组织病等领域,霉酚酸酯可能是当前可供选择的免疫抑制剂中比较好的方案,特别是与他克莫司、低剂量糖皮质激素和环磷酸胺等药物的联用已成为较成熟的方案,确保了治疗效果,同时降低不良反应发生率,但是霉酚酸酯的药代动力学个体间差异较大,种族、性别、年龄、肝肾功能、合用药物及多态性是影响药代动力的主要因素。在临床应用中需通过监测过程血药浓度,个体化给药治疗,以提高药物疗效,减少毒副作用,也成为它临床限制的因素之一。随着对免疫抑制剂的深度研究,寻找靶向性强、作用快和副作用小的免疫抑制剂已经成为发展的趋势,霉酚酸酯也在不停拓展新的应用,延展自身的临床价值。2019年罗氏一项Ⅱ期临床结果显示,霉酚酸酯与Gazyva联用治疗狼疮性肾炎的突破性疗法认定。除了在皮肤病、肾病及儿童肾病等临床治疗方向,由于其相对更为安全、有效,可设计更多联合治疗方案以开拓更好的市场应用前景,临床应用也开始拓展兽药方向,开发预防或治疗口蹄疫病毒感染药物的应用,市场前景可观。