绿色经济模式的演进脉络与超循环经济趋势

摘要 目前对于绿色经济模式的演进脉络和规律,尤其是未来的发展趋势,尚缺乏专门性和全过程的研究。现有相关研究只是针对其中的子过程展开的,但仍存在模式分类有交集、不完备和缺乏机理模型描述等不足。这些正是该文拟解决的问题。首先,根据可持续发展理论和超循环理论等,结合实际调研,对绿色经济模式进行合理提炼、分类和脉络梳理。然后,运用系统结构建模方法,构建各绿色经济模式的理论模型及其在实际领域(以林业为例)中的多层级动态演进模型。最后,借助以上模型对绿色经济模式的演进规律进行系统分析。由此得出以下几点结论:①绿色经济模式的总体演进历程包含三个阶段,起步阶段是“从摇篮到坟墓”的末端治理型绿色经济(Ⅰ型GE);成长阶段是“从摇篮到摇篮”的资源链闭环绿色经济(Ⅱ型GE);成熟阶段是“从孕育到孕育”的三链超循环型绿色经济(Ⅲ型GE)。②Ⅱ型GE又经历了一个具体的演进过程。从深度视角看,它以循环经济理论为基本框架,并逐步融合了清洁生产、低碳经济和共享经济等理论和技术;从广度视角看,它包含从一元企业Ⅱ型GE到多元企业(群)Ⅱ型GE,再到全社会Ⅱ型GE的逐层拓展过程。Ⅱ型GE的运行原理可以用3R理论模型加以描述,它包含减量化、再循环和再利用(3R)子系统,由资源链将它们联系成一个有机整体。③Ⅲ型GE正在经历一个具体的演进过程。从资源链一级超循环到生态链二级超循环,再到价值链三级超循环的三链(3C)逐级拓展的过程。Ⅲ型GE的运行原理可以用5R-3C理论模型加以描述,它包含减量化、再循环、再利用、再培育和再配置(5R)子系统,由资源链、生态链和价值链将它们连接成一个环境-经济自组织系统。其中,资源链是基础,生态链是支撑,价值链是动力,3C超循环相互促进、相互催化,从而实现生态与产业的互利共生。④Ⅲ型GE以可再生资源型产业为核心体,并扩展到其他相关产业,乃至全社会。目前,Ⅲ型GE在实践中已显露雏形;而在未来,它是面向生态文明的绿色经济的发展趋势。

关键词 绿色经济(GE);经济模式;循环经济;低碳经济;超循环经济;生态文明

在全球气候变暖和生态文明建设的背景下,经济增长方式、社会生活行为和科技发展方向等都在发生着深刻的变革。其中,绿色经济(green economy,GE)作为经济发展的新模式和新趋势,受到了世界各国的高度重视。但是,如何发展绿色经济?应当按照怎样的模式来发展绿色经济?这些都没有现成和固定的理论模板或实际样板。绿色经济模式一直在,而且目前仍然在不断地演进和完善之中。从20世纪末开始,绿色经济逐步从概念走向理论,从理论走向实践,又从实践走向模式更新。然而,关于绿色经济模式的演进脉络和规律,尤其是未来的发展趋势,目前尚缺乏专门性和全过程的研究。有些相关的研究只针对其中的某个子过程(如循环经济模式的演进)展开的,而缺乏对绿色经济模式完整演进过程的系统研究。即使是对某个子过程的研究,也还存在一些明显的不足之处,如经济模式分类不完备、有交集、缺乏绿色经济机理模型描述等。而上述学术研究的缺陷无疑将阻碍绿色经济在实践中的实施和发展。因此,对绿色经济模式及其演进过程进行系统探索是一项十分重要和亟待解决的课题,由此可以梳理出绿色经济模式的各种类型、模式演进的历史脉络和客观规律,以及绿色经济模式的运行原理,并科学地推断出未来的发展趋势,从而为绿色经济的实施和生态文明建设提供可靠的理论依据。

1 文献回顾与问题提出

1.1 绿色经济的内涵体系

自从1989年英国经济学家Pearce等[1]在《绿色经济蓝皮书》中首次提出“绿色经济”概念之后,学术界、国际组织和各国政府等都开展了大量的研究、推行和实践工作,不断丰富和完善了绿色经济的内涵[2]。经过对现有文献的系统梳理,可以归纳和总结出绿色经济的内涵体系,主要包含以下几项内容。①从总体来看,绿色经济是可持续发展框架下的经济类型[3-4]。②从大的系统划分看,绿色经济是要实现人与自然的和谐统一[5]:一方面促进人类经济与公平水平的提高,另一方面显著降低环境风险和生态缺陷(ecological scarcity)[6]。为此,人类要以生态环境适应度和自然资源承受能力为约束[7],通过保持长期动力的方式来组织经济[8],进而实现人类经济和自然环境双赢的目标[9]。③从进一步的系统划分看,绿色经济涉及经济、社会和生态三个子系统(又称为三大支柱),在这三者的相互协调和共同支撑下,开创出一条新型的发展路径[10]。④在上述各子系統和谐发展的要求下,传统经济学的三种基本生产要素需要拓展:劳动力要素应当考虑或强化人力资本的健康和素质等内涵,土地要素应融入自然生态资本,同时还要增加一个新的要素——社会组织资本(social and organization capital, SOC)[11-12],从而建立一种“社会生态可承受的经济”[1]。

1.2 绿色经济模式的演进

在上述内涵体系和相关理论的引领下,绿色经济模式不断演进和逐步完善,并且还在继续创新发展,由此推进绿色经济实践的不断深入。因此,理清绿色经济模式的演进过程和发展趋势对于现实的经济发展方式转变具有十分重要的意义和作用。然而,目前对绿色经济模式的演进脉络和趋势尚缺乏专门性和全过程的研究。尽管如此,单个的绿色经济模式的研究,以及绿色经济演进的局部性研究已经取得了比较丰富的成果,这些都是该文的重要研究基础和依据。例如,针对循环经济模式[13]、清洁生产模式[14]、低碳经济模式[15]、共享经济模式[16]、超循环经济模式[17]等的具体问题都分别进行了研究。但是,还没有从绿色经济演进脉络的高度进行系统分析和整体归纳。现有文献中与绿色经济模式演进相关的成果主要体现在三个方面:绿色经济内涵的演进过程、一般经济模式的演进过程、循环经济模式的实例和演进过程。

首先,有些学者研究了绿色经济内涵的演进过程。他们认为,绿色经济内涵的演进经历了三个阶段:生态系统目标导向阶段(1989—2006年)、经济-生态系统目标导向阶段(2007—2010年)、经济-生态-社会系统目标导向阶段(2010年至今)[18-19]。由此可见,绿色经济内涵所涉及的系统范围呈现逐步扩大的态势,并与绿色经济内涵体系中的经济、社会和生态三大子系统的划分相吻合。当然,这一演进过程并不是绿色经济模式的演进过程。因为绿色经济模式演进的起始阶段不可能是以生态系统目标导向的,现实中,从经济优先到生态优先经历了漫长而艰难的认识转变和实践推进过程。

其次,由于一般经济模式的演进过程包含了绿色经济,因此在这方面的研究中,绿色经济模式的演进作为其中的一个子过程也有所涉及。相关研究认为,一般经济模式的演进过程应分为四个阶段:农业经济模式、线型(线性)经济模式、末端治理模式、循环经济模式[20]。前两个模式不属于绿色经济,第三个模式是绿色经济的起步阶段,第四个模式是绿色经济的主要形态之一。然而,这方面的研究还存在以下几个问题。第一,由于没有专门研究绿色经济的演进,因此研究的深度和广度比较欠缺。第二,线性经济模式是指没有形成闭环的经济模式,是一个与循环经济对应的大概念,它包含了农业经济、直接排污的粗放经济、末端治理经济等模式,因此上述四个阶段的划分并不合理,相互之间有交集。第三,没有对循环经济模式之后的發展趋势进行研究。另外,相关文献还存在一些错误或不规范之处。例如,将循环经济的结构描述为“资源-产品-废弃物-治理”,并没有构成反馈和闭环;又如,“线型经济模式”应该是“线性经济模式”[20]。

再次,针对绿色经济模式演进的子过程——循环经济模式及其演进已有比较丰富的研究成果。一方面,许多学者对具体领域的循环经济模式进行了大量的研究,包括企业[21]、行业或产业(如造纸业[22]、农业[23]、林业[24])、区域(如省域[25]、农牧复合区[26]、湿地[27])等循环经济模式。另一方面,通过对这些具体形态的循环经济模式的发展过程进行梳理和归纳,一般认为,循环经济模式的演进经历了3个阶段:微观的企业内部循环经济(包含物料循环和清洁生产等),中观的生态工业园区循环经济(又称产业生态园或多个企业之间的循环等),以及宏观的社会静脉产业循环经济(又称合作消费和零废物社会等)[28-30]。但是这几个阶段划分还是不够科学,难以涵盖现实中多样化的循环经济类型。例如,分散多元化企业(具有多种关联度较低的产品)和集团公司(含有多个分公司,且分公司不具有独立法人资格)等组织虽是单体企业,但是其循环经济系统是比较庞大和复杂的,难以归入微观的企业内部循环经济;企业集团(由多家具有独立法人资格的企业构成的集团化组织)、供应链、无边界组织等组织形态既不一定在一个园区内,又不是完全独立的多个企业。

1.3 现有研究的评价及该项研究目的

从以上分析可见,现有研究成果为该研究提供了良好的基础性成果和资料,但是尚未对绿色经济模式的演进脉络进行专门性和全过程的研究,且相关研究存在以下一些亟待解决的关键问题。①一般经济模式演进的四个阶段(农业经济、线性经济、末端治理、循环经济模式)并不是相互独立的,也不完整,例如线性经济模式其实包含了末端治理等模式。②循环经济模式的三个发展阶段(企业内部、生态工业园区、社会静脉产业循环经济)不太合理,无法包含多元化企业、企业集团和供应链等循环经济模式。③绿色经济模式的内涵很丰富,并非只有末端治理和循环经济两种模式;现有研究没有将清洁生产、低碳经济和共享经济等纳入绿色经济模式进行研究;也没有将可再生资源培育和碳循环等可持续发展的重要理念体现在绿色经济模式之中,也就是没有将包含资源链、生态链和价值链的超循环经济模式[17]纳入绿色经济演进体系之中,加以前瞻性研究。④对于各经济模式的分析通常只有文字性描述[30],虽然少数文献给出了循环经济的结构图,但是没有和3R原则有机结合[31],也就是没有建立起绿色经济模式的理论模型,尤其是没有结合某一个实际应用领域,建立绿色经济模式的动态演进模型,因而难以很好地指导绿色经济的实施与发展。

2 从传统工业经济到绿色经济起步阶段:两类线性经济

如前所述,现有文献对经济模式发展阶段的划分(农业经济、线性经济、末端治理、循环经济模式)存在不相互独立等不合理问题。其实,人类社会经济所经历的采猎经济、农业经济、传统工业经济、末端治理经济[20,32]等类型都属于线性经济模式。由于该项研究重点是绿色经济模式,即研究末端治理经济之后的模式,因此之前的经济发展阶段仅研究最靠近的传统工业经济阶段,以便考察绿色经济产生的缘由,而对更早期的采猎经济和农业经济模式就不再探讨。

2.1 传统工业经济阶段:粗放型工业经济

从第一次工业革命(18世纪60年代—19世纪中期)之后,人类社会进入了传统工业文明时期[33]。科技和经济的高速发展,导致人们在获得丰富的物质产品的同时,对自然环境造成了前所未有的破坏。当时的工业经济模式属于“从摇篮到产品”的粗放型工业经济。所谓“摇篮”,即自然资源开采和消耗,然后通过原料加工和工业生产使其转变为产品,随后进入产品的营销和使用过程。而这一过程中所产生的污染物和废弃物不经处理就直接排放至自然环境,造成严重的资源滥用和环境污染。企业的唯一目标是经济利益,但是经济效率和环境效率都十分低下。可见,这一经济过程呈现出一种无反馈的线性结构,故称为“从摇篮到产品”的粗放型线性模式,其结构模型如图1-a所示。

2.2 GE起步阶段:末端治理型绿色经济(Ⅰ型GE)

20世纪中叶,工业经济的发展所带来的环境污染已达到十分严峻的地步,并呈现出大爆发态势。于是从20世纪70年代开始,经济发达国家高度重视并切实开展了环境保护和污染治理工作,由此开启了新工业文明时代[33]。早期的环境保护只是对最终的气体、液体和固体污染物和废弃物进行处理,除去有害物质后再排放至自然环境。这种经济模式仍然属于线性经济,称为“从摇篮到坟墓”的末端治理型绿色经济(图1-b),是绿色经济的起步阶段,简称为Ⅰ型GE。在这种模式下,企业的经营管理目标变为经济效益增值和降低污染排放两项,关注范围从“摇篮-产品”拓展至“摇篮-产品-坟墓(即污废物处理)”,从而缓解了环境污染问题。但是,资源滥用问题仍然没有解决,同时污染处理也增加了企业的经营成本。

3 GE成长阶段:资源链闭环型绿色经济(Ⅱ型GE)

3.1 深度视角下Ⅱ型GE的演进:理论的逐步深化

为克服上述线性经济所带来的弊端,需要从源头上限制资源的大量消耗和污废物的产生。1966年,美国经济学家波尔丁(Kenneth E. Boulding),从自然界生态系统的物质循环原理得到启发,提出了“循环经济”(circular economy,CE)的概念和思想。但是在实践上并没有得到迅速响应,直到20世纪90年代之后,末端治理经济的缺陷突出地显现出来,循环经济才从理念走向实践,在许多国家逐步兴起,并成为世界经济发展的新模式。依靠现代科学技术的支撑,循环经济理论认为,任何污废物都是可以重复利用的资源,几乎没有绝对的垃圾。因此,资源的“再循环”和“再利用”成为循环经济模式的重要标志,也使得循环经济的资源链结构不同于之前的线性经济,形成了资源链反馈的闭环结构。此外,循环经济的另一个重要标志是资源和能源消耗、产品消费、污染物和废弃物的发生与排放的“减量化”。于是,减量化、再循环、再利用(reduction, recycle, reuse)成为循环经济的三项基本原则(3R原则)。

在循环经济的产生与发展过程中,一些相关的绿色经济理论、技术和模式先后发展起来,如清洁生产模式、低碳经济模式、共享经济模式等。它们丰富和完善了3R原则的内涵,共同构成了资源链闭环型绿色经济(Ⅱ型GE)的基本理论框架。进一步研究表明,3R原则之间存在着内在的有机关联性,能够很好地体现Ⅱ型GE的系统结构。然而,现有相关文献在构建循环经济系统结构模型时并没有将3R原则融为一体,因此难以更加深刻地反映Ⅱ型GE的原理[17]。为此,对国内外学者在各类具体循环经济系统结构方面的研究成果进行梳理、归纳和改进,提炼出如图1-c所示的“从摇篮到摇篮”的资源链闭环型绿色经济模式的3R理论模型。

运用图1-c所示的模型,能够更加清晰地分析Ⅱ型GE的运行机理。首先,“减量化(Reduction)”模块包含了资源采集、清洁生产、产品绿色营销和产品绿色使用等子模块,以实现资源采集量、资源消耗量、污染物发生量、营销损耗量、产品消费量和碳排放量等多方面的减量化。其次,“再循环(Recycle)”模块是一个对污废物进行回收、分类、处理和逆向物流的反馈过程。对于不可利用的污染物经过处理后再以合适的方式(如填埋等)进入大自然循环;对于可利用的污废物,经过适当处理(如拆解、清理、归类打包等)进入逆向物流渠道。这样,在减量化、可用污废物回流和不可用污染物处理等多重作用下,最终进入自然环境的污染物是很少量的,而且已经去除了大部分有害物质。再次,“再利用(Reuse)”模块包含了多种利用渠道。第一,对于可以直接使用的物品,通过再流通过程被再次或多次使用。这里的旧货流通是包含旧货买卖、转让、捐赠、共享(即共享经济模式)等多种方式。第二,对于某些适合于由旧变新的废弃产品,可以运用专门的技术和工艺,对其进行再制造(remanufacture),生产出性能和质量都不亚于一次产品的新产品。第三,对其他可利用的污废物进行资源化处理,使其回到“摇篮”,成为有用的原材料进入资源采集或生产过程。需要说明的是,图1-c中的循环利用可以进入本企业,也可以进入其他企业。

在Ⅱ型GE模式下,企业的经营管理目标增加至三项:经济效益增值、降低环境污染和碳排放、降低资源消耗。其效果是,一方面提高了环境效益;另一方面由于资源消耗的降低和资源的回收利用,降低了企业成本,进而提高了经济效益;与此同时,企业的经济效率与环境效率也得到了提升。可见,循环经济模式显著优于末端治理型绿色经济模式。但是,资源链闭环型绿色经济模式只能降低经济活动对生态环境的负向作用,而不能产生改善生态环境的正向作用。也就是说,它还是一种消极的环境保护模式,而不能更加积极地促进生态恢复和健康发展。因此,这种绿色经济模式还需要进一步演进和创新。

3.2 广度视角下Ⅱ型GE的演进:资源链的逐层拓展

图1-c所示的Ⅱ型GE结构只是一个理论模型,在实践中,Ⅱ型GE模式在广度上经历了一个复杂的演进过程。如前所述,现有研究对循环经济模式演进阶段的划分(企业内部循环经济、生态工业园区循环经济、社会静脉产业循环经济)无法涵盖现实中的多样化Ⅱ型GE模式。为克服这一缺陷,通过实际调研和理论探讨,在广度视角下可以将Ⅱ型GE的演进过程分为:一元企业Ⅱ型GE、多元企业(群)Ⅱ型GE和全社会Ⅱ型GE三个阶段。首先,一元企业包含单一产品企业和同心多元产品企业。例如,制浆造纸企业的产品有纸浆产品和各类成品纸等多种产品,但是这些产品属于同心多元产品。其次,多元企业包含以下几种情况:含有多种关联度较低的产品的分散多元化企业和集团公司等单体企业,以及由多家具有独立法人资格的企业构成的企业集團、生态工业园区、供应链、无边界组织等企业群(含个体生产者)。多元企业(群)Ⅱ型GE模式的演进过程有包含上下游纵向(后向、前向和双向)、横向以及纵横交错的网络化拓展。再次,全社会Ⅱ型GE也包含从局域(如城市、省域等范围的绿色经济)到广域(如区域、全国、世界范围的绿色经济)的演进过程。

为了研究实践中Ⅱ型GE模式的演进过程,需要选择一个实际领域或产业作为背景。考虑到与下面超循环经济中的可再生资源型产业相衔接,这里以林业为例展开研究。具体地,选择典型的以木材纤维为原料、采用碱法蒸煮工艺的制浆造纸企业为循环经济系统中的核心企业,以林业加工业为核心体,并在其他相关产业和全社会中适当拓展。经过文献检索和实际调研,收集了各类相关的绿色经济模式和循环利用技术[17],通过比较、分类、提炼和系统结构优化等分析过程,构建了图2所示的Ⅱ型GE模式的三层动态演进模型。Ⅱ型GE模式演进第一阶段的循环经济位于图2的第一层(最内层),描绘了一元(制浆造纸)企业Ⅱ型GE系统;第二阶段拓展到第二层(图2中的灰底色中间层),形成了多元企业(群)Ⅱ型GE系统;第三阶段进一步拓展到第三层(最外层),构成了全社会Ⅱ型GE系统。为了便于在有限的版面内描述出Ⅱ型GE模式演进的完整的动态过程,在图2中省略和简化了一些绿色经济流程的细节,只反映出其中最本质的系统结构和功能。

在图2第一层所示的一元企业Ⅱ型GE系统中,制浆造纸企业的备料车间、制浆车间、抄纸车间、碱回收车间、水处理设施、热电联产设备等子系统内部和子系统之间构成了多个资源链闭环:废水循环、蒸汽循环、碱循环、纤维循环、废纸循环、废料循环、石灰循环、能源循环等。此外,水处理设施、烟尘和废渣处理设施等子系统还作为外部循环和污废物排放的前道处理工序。图2第二层对第一层的一元企业Ⅱ型GE系统进行多方位的拓展。首先是纵向拓展,制浆造纸企业向下游拓展到林产品营销企业等;然后是横向拓展,拓展到木材加工企业等,如人造板企业、家具企业、木地板企业、木门窗企业等;最后是纵横交错的网络化拓展,并将煤灰砖企业、木质素需求企业(木质素可用于水泥、橡胶、塑料、化学助剂等产品的生产)、包装板企业(以造纸污泥为原料)[35]等纳入其中,联系成一个更大的绿色经济系统。图2第三层对第一和第二层的Ⅱ型GE系统进行进一步拓展,把产业链之外的消费者、废弃物回收系统、污染物处理系统等,以及其他相关产业和消费者(如煤灰砖、水泥、橡胶、塑料、化学助剂、包装板等产品的需求者)一并纳入该绿色经济系统,形成全社会的Ⅱ型GE大系统,从而使绿色经济发挥出更大的功效。

4 GE成熟阶段:三链超循环型绿色经济(Ⅲ型GE)

资源链闭环型绿色经济模式的兴起标志着绿色经济模式进入了成长阶段,使得经济增长逐步与环境污染脱钩,并能够有效地降低自然资源的消耗。但是,Ⅱ型GE无论怎样发展也只能降低对生态环境的破坏,而不能有效促进其健康发展,因此只是一种消极的“阻隔病源,防止病情加重”的措施,并不是一种积极主动的“治病健体”的措施。而要想促进生态环境的健康发展,可再生资源的培育是必不可少的重要手段。因此,绿色经济模式的未来发展趋势是将可再生资源培育纳入循环体,形成资源链、生态链和价值链三链超循环型绿色经济(简称超循环经济,或Ⅲ型GE)模式[17],以实现产业与生态的互利共生。为此,首先需要研究可再生资源型产业的绿色特征。

4.1 以可再生资源型产业为核心体的Ⅲ型GE理论分析

4.1.1 可再生资源型产业的界定与特征分析

资源可分为自然资源(如动植物、土地、水、空气等资源)、人工资源(如信息、资金、科技、文化等资源)和复合资源(如人力资源、机器设备等资源)等类型,该文中所研究的资源均为自然资源。自然资源又分为可再生资源(狭义)、可恢复资源和不可再生资源。狭义的可再生资源是指能够通过自然力在可预见的时期内再生和增长的自然资源,也就是生物资源。广义的可再生资源除了生物资源外,还包含可循环利用(但不能增长)的自然资源,在该文中称为可恢复资源,如土地资源、水资源、气候资源等。另外,不可再生资源是指其形成和恢复需要相当漫长过程的自然资源,例如自然界的各种矿产资源、岩石和化石燃料(如煤、石油、天然气)等。该文中的“可再生资源”均指“狭义的可再生资源”,即生物资源。

可再生资源型产业是指以可再生资源及其加工品为产品,兼具营利和生态康复多重目标和功能的产业。现有的可再生资源型产业有:农业、林业、畜牧业、渔业、自然景观旅游业、动植物加工业等;未来有可能成为可再生资源型产业的有:濒危动物繁育和加工业、濒危植物种植和加工业、荒漠化治理植物种植和加工业、湿地恢复和保护业等。目前,单纯的生态建设是作为公益项目开展的,不具有营利性,因此需要政府和社会的非营利性投入,导致建设主体的积极性、可持续性、资金来源和建设效果等都受到了极大的制约。而未来可再生资源型产业在可持续发展中将起到举足轻重的作用,在生态文明建设中比其他产业将具有更加重要的地位。

可再生资源型产业系统是一种环境-经济复合系统,具有多功能、多目标,产业链条长,资源培育的滞后性、战略性和风险性突出,资源链、生态链和价值链相互交叉、相互作用等一系列特征。与一般工业产业相比,其绿色经济的特征更加显著。一般工业产业的绿色经济模式主要是循环经济,旨在实现减量化、再循环和再利用,而可再生资源型产业的绿色经济模式是要把循环体拓展到可再生资源的培育,把改善生态环境与发展产业经济协调起来,形成互利共生的超循环经济系统[17]。这是一种面向生态文明的新型绿色经济模式。下面就对超循环经济模式的机理和演进过程进行系统研究。

4.1.2 Ⅲ型GE的5R-3C理论模型构建

文献中最早出现“超循环经济”一词是在2006年,由我国学者借鉴艾根(Manfred Eigen)的超循环理论(hypercycle theory)提出,但其内涵并没有超越循环经济的范畴,而真正意义上的超循环经济概念和理论是在2017年也是由我国学者首次提出[17]。但是,在現有相关研究中并未将超循环经济纳入绿色经济模式的演进体系之中。

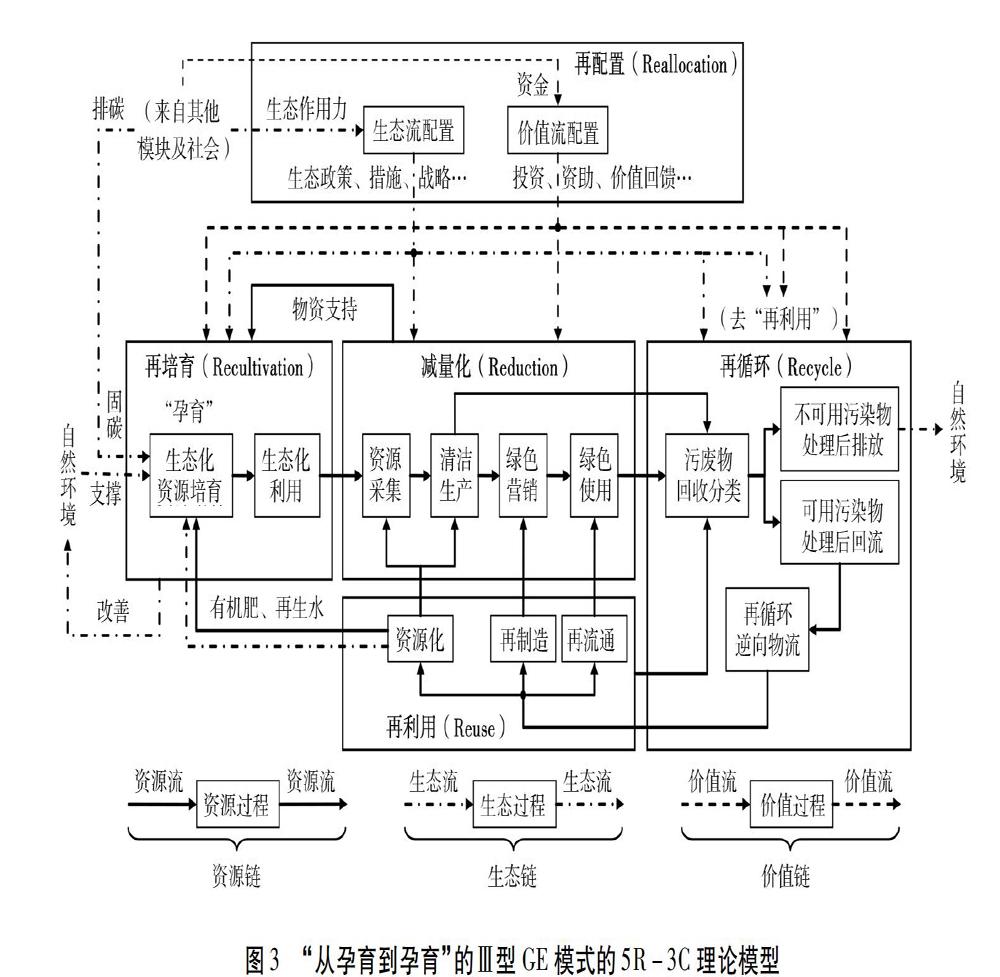

在已有成果的基础上,根据上述分析,可以归纳出三链超循环型绿色经济(Ⅲ型GE),即超循环经济(hypercycle economy,HE)的基本特征,主要有以下几点。①Ⅲ型GE是一种将源自生物学的超循环理论[36]与可持续发展理论相结合,融合并发展资源链闭环型绿色经济(Ⅱ型GE),把自然资源培育纳入绿色经济范畴而产生的面向生态文明的绿色经济模式。②超循环经济以可再生资源型产业为核心体,以可再生资源的培育作为出发点和归宿点,并与其他产业、全社会和生态环境系统相互交织,相互支撑,形成“从孕育到孕育”的闭环系统。③该系统的结构包含与减量化、再循环、再利用、再培育、再配置(reduction, recycle, reuse, recultivation, reallocation,简称5R)原则相对应的5个子系统,通过资源链、生态链、价值链(resources chain, eco-chain, value chain,简称3C)构成多重超循环的自组织系统,从而实现自然资源增长、生态环境改善和经济价值提升的产业与生态互利共生的综合目标。由此,对现有相关研究成果进行改进和完善,可以构建出“从孕育到孕育”的超循环经济5R-3C理论模型(见图3)。

与Ⅱ型GE模式的3R理论模型相比,5R-3C模型既新增了再培育和再配置两个模块,又拓展了循环链的类型。在图3中,资源链、生态链和价值链分别由资源流(有向实线)、生态流(有向点划线)和价值流(有向虚线)把相应的资源过程、生态过程和价值过程(由于这些过程有重叠,图3中统一用方框表示,统称为绿色经济过程)联系在一起的链条,并构成多重相互交织的超循环。其中,生态流表示各绿色经济过程之间的对生态系统有影响的作用力(包括自然的和人为的生态作用,简称生态力)的传递流[34]。由图3可见,超循环经济是一种经济模式,它需要用到资源经济学、生态经济学、可持续发展理论等相关学科的支撑。

4.1.3 Ⅲ型GE的运行机理分析

图3中与Ⅱ型GE运行机理相同的部分这里就不再赘述,下面仅从模块拓展和循环链拓展两个方面来分析超循环经济的运行机理。

在模块拓展方面,超循环经济的5R-3C模型在Ⅱ型GE的减量化、再循环和再利用基础上,增加了再培育和再配置两个模块。首先,为了使绿色经济活动对生态环境产生有益的作用,将循环经济资源链循环从“摇篮”朝后向拓展至“孕育”环节,增加再培育模块,把可再生资源培育作为生产系统的“第一车间”。所谓“再培育”是指可再生资源的繁殖与生长不仅靠自然力量,还要依靠人工的力量不断地进行生态化培育,使资源的生长量大于消耗量。其次,为了调动各模块(尤其是再培育)相关主体的积极性,更好地管控各模块的绿色经济行为,需要增加一个再配置模块,对生态流和价值流进行持续的优化配置。现有相关研究设置了“再分配”(redistribution)模块,只进行价值的再分配,而忽视了生态管理的相关政策、措施和战略等对生态系统的作用力[22]。对此,在图3的理论模型中进行了改进和完善。

在循环链拓展方面,超循环经济的5R-3C模型不仅将Ⅱ型GE的资源链循环拓展到资源链超循环,而且又将资源链超循环拓展到生态链和价值链超循环。首先,通过“从孕育到孕育”的资源闭合循环,就可以把原有的资源链循环联系成一个更大的资源链一级超循环。其次,由于资源链向再培育模块后延,使得该超循环系统融入了自然环境,使得这些资源链超循环被一些自然和人工的生态作用力连接成更大的生态链二级超循环。例如,自然资源的再培育改善了自然环境,而良好的自然环境又会更好地支撑资源的培育;资源培育为可再生资源型产业提供了生产原料,相关企业又会进一步走绿色发展战略之路,对再培育系统提供生态支持;绿色经济的发展为全社会带来了福祉,社会各界和政府部门就会进一步强化绿色经济和生态文明建设的各种激励和约束手段;此外,再培育子系统会增进自然资源的固碳能力,进而抵消各企业和社会的碳排放,可见,超循环经济还融合了低碳经济中的碳循环理念。再次,资源链和生態链超循环除了依靠政府管理制度等外在的力量外,更重要的是要有内在的利益驱动。为此一级和二级超循环又通过再配置模块中的价值流配置过程及其价值链串联起来,形成更大的价值链三级超循环,从而调动各个模块的相关主体和全社会的积极性,以实现经济效益与生态效益的双赢。

运用超循环理论进一步分析可知,资源链、生态链和价值链并不是独立的,它们相互促进,相互催化,将超循环经济系统的各个模块和绿色经济过程联系成一个自组织系统,使得其良性循环和不断发展。

4.2 超循环视角下Ⅲ型GE的演进:资源链、生态链和价值链的逐级拓展

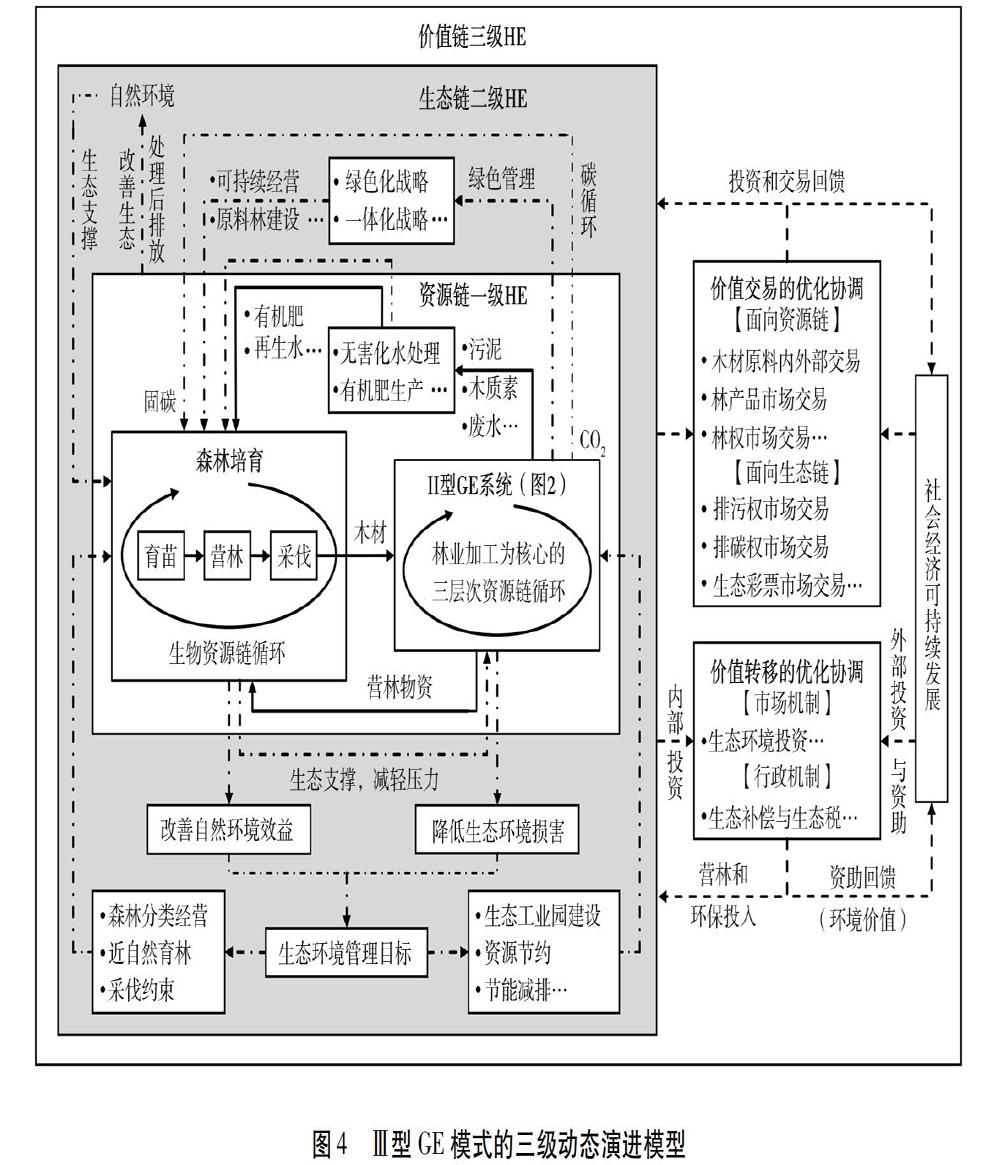

图3给出了超循环经济的原理性理论模型,而实际系统比该模型复杂得多,而且超循环经济模式的实施和发展将是一个逐步演进的过程。下面仍以林业产业为核心体,研究Ⅲ型GE模式逐级演进的过程,为超循环经济的实施提供更加具体的示范和指导。

现实中,虽然完整的超循环经济尚未形成,但是在许多领域已显现其雏形。例如,目前我国林纸一体化组织及其绿色供应链已有较好的发展[37],已经将资源链循环拓展到了森林资源培育环节。但是,现阶段林纸一体化模式仍然是以经济效益为主要目标,其绿色供应链仍然没有很好地实现生态与产业的互利共生,即未实现绿色共生型供应链的目标[38]。例如,生态环境目标仅限于低排放;资源培育过程仍然沿用单一的树种结构、树龄结构,以及统一皆伐等传统营林方式,尚未采用近自然人工林培育等生态化方式,导致森林资源的生态效益没能很好地发挥出来;而且还存在营林业效益较低,制浆造纸企业和其他社会资本的投资积极性不高等问题。其主要原因是超循环经济的生态链和价值链循环还没有完全建立起来。针对这些实际问题,根据以上理论模型的分析,经过对多种系统结构方案的筛选和优化,构建了如图4所示的超循环经济模式的三级动态演进模型。下面依次对资源链、生态链和价值链三级超循环演进过程进行分析。

首先,图4中的最内层是资源链一级超循环经济体。其中,“Ⅱ型GE系统”方框就是图2所示的以林业加工业(含制浆造纸和木材加工等企业)为核心体的三层资源链闭环型绿色经济系统的浓缩。在此基础上,对核心体进行后向一体化拓展,增加了“森林培育”环节。它包含由育苗、营林和采伐等具体过程构成的多重生物资源链循环,如落叶、土壤分解和树木吸收的循环,以及森林动物和植物之间的物质循环等。为了便于在有限的版面中描绘超循环经济的整体三级动态演进过程,图4中忽略了这些生物资源链循环的细节,以便突出研究所关注的重点:“Ⅱ型GE系统”和“森林培育”两个子系统之间通过木材原料的供给、营林物质回馈、有机肥和再生水的闭环利用等资源链循环。这样,Ⅱ型GE系统拓展成为一个更大的循环体——资源链一级超循环经济。这就迈出了超循环经济模式演进的第一步。

其次,为了使资源链一级超循环经济能够实现自然资源增长和生态环境改善的目标,相关的生态支持是必不可少的。为此,超循环经济模式演进的第二步,就是将资源链超循环拓展到生态链二级超循环,即图4的第二层(灰底色层)。在这里,多种自然生态流(如碳循环等)和人工生态流(如绿色管理措施等生态力)形成的生态链循环,将若干个资源链一级超循环联系成几个更大的生态链二级超循环。一方面,在资源链超循环内部形成了若干生态链超循环。例如,林业加工企业实行绿色发展战略和绿色共生型林纸一体化战略等措施对森林培育业的绿色发展提供了正向的生态作用力,改善了生态环境,不仅保障了资源链的原料供应,同时为加工业的发展提供了生态支撑;森林的固碳作用抵消了企业的碳排放,减轻了企业的生态压力。另一方面,在资源链超循环外部也形成了若干生态链超循环。例如,针对森林资源培育业实施森林分类经营、近自然育林方式、采伐约束等措施,针对林业加工业推行生态工业园建设、资源节约和循环利用、节能减排等措施,进而实现了全社会的生态环境管理目标;由此,自然环境的生态状况得到了积极改善,反过来又支撑了森林资源的培育。

再次,为了使上述资源链和生态链超循环能够有效运行,并使超循环经济系统中各主体能够自觉地为实现生态经济综合目标而努力,还需要经济利益作为驱动力。为此,需要有价值链作为纽带将资源链超循环和生态链超循环联系成更大的价值链三级超循环。这样,该系统就拓展到了图4中的第三层,成为超循环经济模式演进的第三步。这里,主要含有两个价值过程模块:价值交易和价值转移的优化协调。前者包含面向资源链的木材原料内部和外部交易(含林纸一体化企业内部、供应链内部和外部市场等多层次的木材原料交易)、林产品市场交易、林权市场交易等,以及面向生态链的排污权市场交易、排碳权市场交易、生态彩票市场交易等。后者包含生态环境投资与经济利益回馈等市场机制,以及生态补偿、生态税与环境价值回馈等行政机制。这样就可以吸纳可再生资源型产业内部的投资、社会资本的投资、社会资助和政府公共财政等多渠道的资金投入,并通过价值交易机制获得投资回报和利益优化配置,或者通过自然环境的生态服务价值获得回馈,最终实现社会经济的可持续发展。

5 结论

5.1 绿色经济模式的演进规律

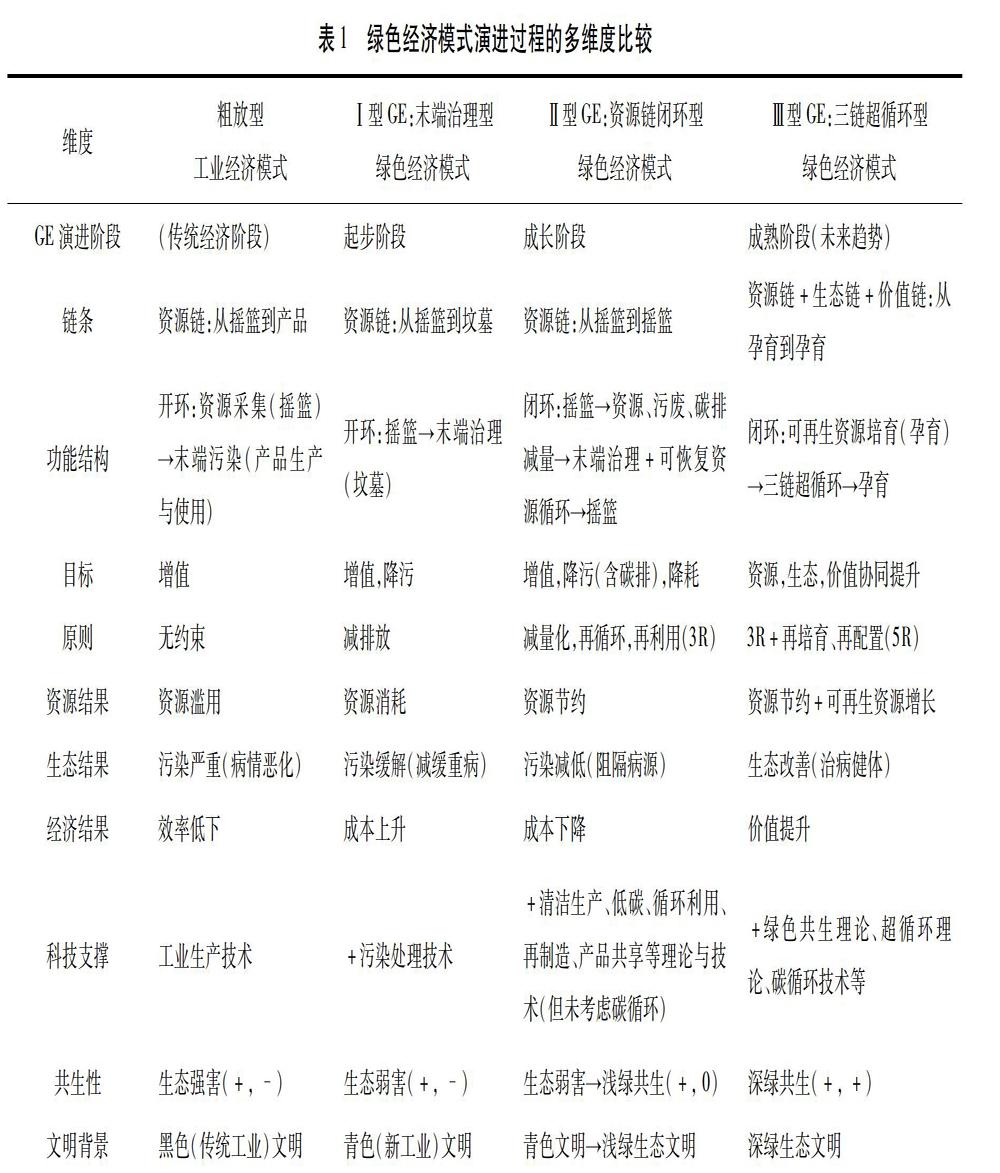

为了系统归纳总结以上关于绿色经济模式演进规律的研究成果,表1从绿色经济演进阶段、链条、功能结构、目标、原则、结果、科技支撑、共生性和文明背景等多个维度,对传统经济和各绿色经济模式的特征进行了全面比较。其中,共生性括号中的二维坐标分别表示生态系统和产业系统受力的正负号[33]。由此,可以更加清晰而完整地认识绿色经济的演进规律和超循环经济的本质特征。绿色经济模式的演进经历了末端治理型绿色经济(Ⅰ文明背景黑色(传统工业)文明青色(新工业)文明青色文明→浅绿生态文明深绿生态文明型GE)的起步阶段和资源链闭环型绿色经济(Ⅱ型GE)的成长阶段,而未来的发展趋势是三链超循环绿色经济(Ⅲ型GE)的成熟阶段。其中,资源链闭环型绿色经济模式在深度上经历了融合循环经济、清洁生产、低碳经济和共享经济等理论深化的演进过程;在广度上经历了一元企业Ⅱ型GE、多元企业(群)Ⅱ型GE和全社会Ⅱ型GE等范围拓展的演进过程,其中多元企业(群)Ⅱ型GE又经历了纵向拓展、横向拓展和网络化拓展几个演进过程,全社会Ⅱ型GE又经历了从局域到广域的演进过程。三链超循环绿色经济模式的演进过程包含资源链一级超循环经济(可再生资源培育的后向拓展)、生态链二级超循环经济和价值链三级超循环经济几个阶段。

5.2 Ⅲ型GE是面向深绿生态文明的经济模式

由表1可以看到,三链超循环型绿色经济系统超越了Ⅱ型GE的单一资源链循环,形成了资源链、生态链和价值链(3C)的多重超循环自组织系统。其中,资源链超循环将Ⅱ型GE系统拓展到资源培育环节,形成由若干个资源链循环构成的更大的一级超循环;生态链超循环将若干个资源链超循环联系起来,构成了更大的二级超循环;价值链超循环又将若干个资源链和生态链超循环联系起来,构成了更大的三级超循环。3C超循环相互促进、相互催化,从而促使整体系统从无序向有序、从低级向高级发展。在这一过程中,资源链是基础,既是生态链的生物学基础,又是价值链的物质基础;生态链是支撑,既是资源链持续增长的生态学支撑,又为价值链的运行提供良好的生态环境支撑;价值链是动力,它通过利益机制促进资源链和生态链的良性发展,是超循环经济能否持续运行的关键因素。

总之,超循环经济是一种面向深绿生态文明的可持续发展的闭环经济模式,它拓展了Ⅱ型GE模式,融合了自然资源的培育过程,是绿色经济发展的成熟阶段。它以可再生资源型产业为核心体,并扩展到其他产业和全社会,以資源、生态和价值的协同提升为目标,以可再生资源的培育为出发点和归宿点,形成“从孕育到孕育”的超循环系统。该系统遵循减量化、再循环、再利用、再培育和再配置(5R)原则,并包含相应的5R子系统。这些子系统由资源链、生态链和价值链(3C)超循环联系成一个协同运行的环境-经济自组织系统。3C超循环相互促进、相互催化,并起到各自的作用:资源链是基础,生态链是支撑,价值链是动力,进而实现生态与产业的互利共生。

在绿色经济,尤其是超循环经济的实施和发展中,绿色科技创新的支撑作用和绿色管理制度的保障作用是十分重要的[39],各级政府部门应当对各主体的绿色行为给予相关的激励和优惠政策的支持,同时对非绿色行为给予有效的制约。

参考文献

[1]PEARCE D, MARKANDYA A,BARBIER B E. Blueprint for a green economy[M]. London: Earthscan Publications Limited,1989.

[2]LIN B, WANG S. From catch-up to transcend: the development of emerging countries green economy[J]. Mathematical problems in engineering, 2019(1): 1-15.

[3]United Nations Environment Programme. Green jobs: towards decent work in a sustainable, low-carbon world[R]. 2008.

[4]POP O, DINA C G, MARTIN C. Promoting the corporate social responsibility for a green economy and innovative jobs[J]. Procedia-social and behavioral sciences, 2011, 15:1020-1023.

[5]COLLINS D, BRAY M, BURGESS J. Green jobs, environmental sustainability & industrial relations [J]. The Indian journal of industrial relations, 2010, 45(4):522-538.

[6]United Nations Environment Programme. Towards a green economy: pathways to sustainable development and poverty eradication [R]. 2011.

[7]JIA X, SUN Q, GAO Y. New approaches to the green economy of China in the multiple crises [J]. Energy procedia, 2011, (5): 1365-1370.

[8]SELIN H,NAJAM A. Beyond Rio+20: governance for a green economy[R].Boston: Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future, Boston University,2011.

[9]WANG Y, HUANG X, WANG L. The development research of green economic in capital cities in Shandong [J]. Energy procedia, 2011, (5):130-134.

[10]BAER H, JACOB K, WERLAND S. Approaching Rio+20: a survey of positions and expectations of civil society organizations in six european countries on the green economy[R]. Berlin: Environmental Policy Research Centre, Freie University Berlin,2012.

[11]JACOBS M. The green economy: environment, sustainable development and the politics of the future [M]. London: Pluto Press, 1991.

[12]EKINS P, HILLMAN M, HUTCHINSON R. The Gaia Atlas of green economics[M]. New York: Anchor Books, 1992.

[13]TURLAKOVA T. Business and regional models for the application of the circular economy [J]. Trakia journal of sciences, 2019,17(S1): 171-175.

[14]DENG D Q, JIANG F F, DUAN Y, et al.Solid waste management in urban mines based on resource reutilization mode of cleaner production[J]. Journal of mines, metals & fuels, 2020,68(2): 43-49.

[15]WI′SNIEWSKI P, KISTOWSKI M. Assessment of greenhouse gas emissions from agricultural sources in order to plan for needs of low carbon economy at local level in Poland [J]. Geografisk tidsskrift, 2018, 118(2): 123-136.

[16]GERWE O,SILVA R.Clarifying the sharing economy: conceptuali-zation, typology, antecedents, and effects [J]. Academy of Management perspectives, 2020, 34(1): 65-96.

[17]張智光. 面向生态文明的超循环经济:理论、模型与实例 [J]. 生态学报,2017,37(13):4549-4561.

[18]唐啸. 绿色经济理论最新发展述评 [J]. 国外理论动态,2014(1):125-132.

[19]任相伟,孙丽文. 绿色经济的内涵、演化逻辑及推进路径:基于经济-生态-社会复杂系统视角 [J]. 技术经济与管理研究,2020(2):88-93.

[20]黄浩淼. 从经济发展模式的历史演进看中国循环经济的发展 [J]. 经济研究导刊,2009(4):191-192.

[21]丁浩,张朋程. 油气企业内部循环经济模式研究 [J]. 科技进步与对策,2012,29(18):140-142.

[22]张智光,姚惠芳. 造纸工业循环经济的绿色共生特性和5R模式研究 [J]. 东南大学学报(哲学社会科学版),2012,14(4):29-35,126.

[23]郭德明,刘金爱,邹润东. 关于农业循环经济模式及发展:以山东省为例 [J]. 东岳论丛,2011,32(3):183-186.

[24]田昕加. 基于循环经济的林业产业生态化模式构建:以伊春市为例 [J]. 农业经济问题,2011,32(9):86-89.

[25]曹旭. 中国循环经济区域发展模式比较研究:以辽宁省为例 [J]. 城市发展研究,2011,18(11):12-15.

[26]孙芳,贾金凤. 农牧复合区低碳型特色农业循环经济模式研究:以河北省张家口市为例 [J]. 农村经济,2011(11):114-117.

[27]张晴,孙彦骊. 湿地循环经济发展模式及其生态经济价值评估研究:以洞庭湖湿地为例 [J]. 城市发展研究,2011,18(9):100-103.

[28]陈华,姜征宇. 西方循环经济的发展及对中国的启示 [J]. 中外企业文化,2006(7):4-9.

[29]谢煜,张智光. 试论林业循环经济的内涵与层次 [J]. 林业经济问题,2009,29(1):11-14,19.

[30]諸大建. 最近10年国外循环经济进展及对中国深化发展的启示 [J]. 中国人口·资源与环境,2017,27(8):9-16.

[31]张珑晶,张晓梅,王偲. 黑龙江省林业循环经济发展区划与模式构建 [J]. 中国农业资源与区划,2014,35(3):93-99.

[32]赵常德,吴军. 经济形态与发展模式的转换[J]. 山东师大学报(自然科学版),2001(4):427-430.

[33]张智光. 人类文明与生态安全:共生空间的演化理论 [J]. 中国人口·资源与环境,2013,23(7):1-8.

[34]张智光. 林纸循环经济系统的资源、生态和价值链拓展模型 [J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(12):6-53.

[35]TARAMIAN A, DOOSTHOSEINI K, MIRSHOKRAII S A, et al. Particleboard manufacturing: an innovative way to recycle paper sludge [J]. Waste management, 2007, 27( 12): 1739-1746.

[36]JI F, LUO L. A hypercycle theory of proliferation of viruses and resistance to the viruses of transgenic plant [J]. Journal of theoretical biology, 2000, 204(3): 453-465.

[37]张智光,杨加猛,谢煜,等.中国林纸一体化进程:实施、研究与政策 [J]. 中国造纸学报,2010,25(3):64-72.

[38]张智光. 绿色中国:绿色共生型供应链模式 [M]. 北京:中国环境科学出版社,2011.

[39]刘春香,张智光. 绿色科技与生态文明:供应链维的驱动与支撑机理[J]. 中国科技论坛,2016(10):122-126.