增加值视角下中国省域净碳转移权责分配

王育宝 何宇鹏

摘要 碳排放核算及碳排放权地区分配,是提升应对气候变化基础能力和建设生态文明社会的关键。利用中国多区域投入产出数据和MRIO模型,从价值链渠道层面揭示了省域净碳转移方向及根源;基于国家价值链理论,对国内省域产品流出增加值进行分解,以省内增加值占比为分担因子,提出了中国省域净碳转移责任分担标准。研究发现:①2015年中国各省份生产侧和消费侧碳排放存在显著差异,中间产品和最终需求调出、调入隐含碳是省域碳转移的主要原因。②中国通过对外贸易存在净碳转移,国内经济发达省份通过国内贸易对欠发达省份存在净碳转移;西北、东部沿海区域分别是国内最大净碳转入、转出地区。③省域间国内净碳转移应由碳转入地和转出地共同承担,净碳转出省份应增加碳排放责任,而净碳转入省份应减少碳排放责任;省域碳转入责任分担由流出贸易隐含碳及省域流出贸易本地获益能力决定,而碳转出责任分担由流入贸易隐含碳及省域贸易来源地获益能力决定。该研究对制定地区差异化碳减排政策、完善考虑碳转移的省域碳排放核算方案及全国性碳排放权交易体系构建等具有一定政策启示。

关键词 净碳转移;多区域投入产出模型;国家价值链;地区增加值

减少温室气体排放、积极应对气候变化,切实承担大国碳减排责任,做全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者,是中国作为发展中大国应有的社会责任担当。自2006年以来,中国超过美国持续保持世界首位碳排放国,2018年中国终端能源消耗碳排放达9 428.7 MtCO2,占全球碳排放总量的27.8%[1],面临严峻的碳减排压力。入世后,中国对外贸易规模迅速扩大,但也面临着日益严重的碳转移问题[2]。Andrew等[3]研究表明国际贸易隐含碳占全球碳排放总量的1/4;彭水军等[4]指出1995—2009年中国近1/3的碳排放源于美国、欧盟、日本等国外需求。近年来,越来越多研究表明中国区域间亦存在碳转移问题。Mi等[5]指出,2012年中国近50%的碳排放来自省际及国际贸易,国内22%碳转入源自西北地区,而东部沿海省份消费引致碳排放的50%以上源自其他地区。

“生产侧”和“消费侧”碳排放核算方案在处理跨境贸易隐含碳时存在显著差异,前者将出口贸易隐含碳责任纳入生产地,后者将进口贸易隐含碳责任归属于消费地。“生产侧”核算方案对净出口地区的未来发展权存在一定制约,而“消费侧”核算方案对净进口地区的碳排放责任亦存在一定偏差,两者在具体实施中均面临一定阻力。在全国碳排放权交易体系建设加速推进、碳减排压力日趋加大背景下,理清省域净碳转移规模、方向及构成,并根据省域贸易获益能力进行权责分配,对明确省域碳排放责任并分配初始碳配额具有重要意义。本文从中国省域国内流出贸易增加值视角,探究了省域间净碳转移的权责分配理论基础及转移规模、结构和流向等问题,并以本地增加值占比作为责任分担因子提出了省域间净碳转移权责分配方案。

1 文献述评

有关国际机构和国内外学者针对贸易隐含碳测算方法进行了系列研究。如《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》提出“生产侧”责任核算方案,包括国家或地区行政边界内产品或服务生产引致的碳排放,未區分本地或区外需求[6];由于该方案承担了产品流出隐含碳责任,存在“碳泄漏”问题。Munksgaard等[7]提出了“消费侧”责任核算方案,从最终需求角度核算国家或地区碳排放,考虑了产品跨区流动隐含碳和消费地减排责任,有利于弱化“碳泄漏”问题,但该方案将贸易隐含碳责任由生产地转至消费地,缺乏对生产地的碳减排约束[8]。Wiedmann [9]将国际贸易净出口隐含碳定义为国家间净碳转移,反映“碳泄漏”水平。在国家间分配碳排放配额时,有必要测算特定边界碳转移量,并揭示转移方向。得益于Leontief等[10]将投入产出模型应用于经济研究,并作为重要分析工具引入贸易与环境研究领域,区域碳转移测算才具可操作性。近年来,基于GTAP、WIOD等数据库开发的多区域投入产出模型(multi-regional input-output,MRIO),为中间产品、最终需求贸易隐含碳核算提供了方法支撑。Meng等[11]研究发现中国和印度是南-南贸易隐含碳增量的最大贡献者;余娟娟等[12]指出中国已逐渐成为全球生产侧网络中心,且消费侧地位在不断上升。针对中国区域(省域)碳转移问题,王育宝等[13]测算了2012年中国省域贸易隐含碳,揭示了转移方向;余丽丽等[14]揭示了中国八大区域参与国内-国际贸易的碳转移效应;孟凡鑫等[15]评估了中国各区域对“一带一路”沿线典型国家的贸易隐含碳问题。囿于数据可得性,现有针对中国省域碳转移测算主要集中于2012年前,制约当前省域碳排放权配额分配应用,有必要进行数据更新。

区域碳排放权责分配是全国碳排放权市场交易初始碳配额分配的前提,也是地区实现有效减排的关键。各国政府和学者先后提出以历史责任为标准的累积碳排放分配方案[16]、基于人均排放的“紧缩趋同”方案[17]、以人均累积碳排放为标准的“碳预算”方案[18]、基于人口规模、经济能力和历史责任的发展权方案[19],从“生产侧”或“消费侧”角度明确碳排放权责,但未考虑碳转移对碳排放权责的影响。厘定区域碳减排权责时,不考虑碳转移的潜在影响,“生产侧”或“消费侧”责任方案都难以保证减排效果[20]。只有充分考虑区域贸易双方的价值流动与对应碳转移的协同关系,制定针对贸易双方的协同调控措施,才能保证区际贸易的经济效益,且最大程度减弱碳转移影响[21]。区域碳转移责任分担标准设定中,Kondo等[22]依据“受益原则”提出碳排放责任共担方法,利用责任分担因子分配进出口贸易隐含碳责任,但未对责任分担因子提出合理的设定依据和方法。部分学者对国家(地区)进出口贸易隐含碳进行加权或算术平均[23-24],分配对应的碳转移责任,但该方法主观性较大,且存在一定误差;有学者通过追踪贸易隐含碳来源与参与价值链贸易的实际经济收益分配对应的碳排放责任,如,Lenzen等[25]建议利用部门增加值与净产出比值衡量分担因子;王文治等[26]将国际贸易利益占比作为分配因子,对中国对外贸易隐含碳余额进行分配。中国省域碳转移权责分配方面,宋杰鲲等[27]基于共担原则平均分配碳转入、转出责任,忽略了生产者和消费者碳转移责任的非对称性,且未考虑碳转移与贸易价值流动的协同关系。王文治[28]提出以省域流出增加值占比作为分担因子,对中国省域碳转移净值进行分配,但未区分碳调出、调入省份分担因子的异质性。省域碳转移权责分配标准及分担因子判断亟待完善。

区域贸易隐含碳测算和分配标准设定是明确区域碳排放权责的关键。本文在测算中国省域净碳转移规模、厘清净碳转移结构和流向的基础上,从地区增加值视角对省域净碳转移进行权责分配,使地区碳排放权责分配与贸易收益挂钩。主要贡献:①在界定省域净碳转移测算方法基础上,利用2015年中国多区域投入产出数据和MRIO模型,测算了省域净碳转移量,揭示了空间流向;②以省域国内流出贸易增加值占比作为责任分担因子对省域净碳转移进行权责分配。省域净碳转移由生产地和消费地共担,生产地应根据本地国内流出贸易增加值占比承担对应的流出贸易隐含碳责任,而消费地需承担剔除了调入地责任部分。

2 研究方法及数据说明

2.1 增加值视角下区域净碳转移责任分担标准设计

在地区碳排放配额分配中,为了体现碳排放权利与减排责任的统一性,有必要理清地区碳转移规模及空间流向,并根据区域贸易实际获益对区域净碳转移进行分配。

厘定区域净碳转移测算方法和判断标准。假定某区域产品生产满足本地、外地需求引致碳排放分别为CEPRO1、 CEPRO2,产品消费来自本地、外地引致碳排放为CECON1、CECON2。生产侧内需排放(CEPRO1)与消费侧区内排放(CECON1)数值相等,且该部分产品生产和消费发生于同一地理空间,不存在碳转移。流出和流入贸易存在跨区流动,且CEPRO2与CECON2存在非均衡可能,两者差额(ΔCE2=CEPRO2-CECON2)表示地区净碳转移水平。若ΔCE2为正值,说明该地区产品流出隐含碳大于流入隐含碳,是净碳转入区域;反之,为净碳转出区域;若ΔCE2为零,则碳转入、转出平衡。由于产品跨区流动非均衡是常态,地区碳转移通常呈净碳转入、转出状态。

依据产品跨区流动的贸易获益能力,确定区域净碳转移责任分担标准。根据产品流动受益主体构成,地区碳排放责任应由三部分构成:

其中,CEPRO1、CEPRO2分别表示产品生产本地消费、对外调出隐含碳,CECON2表示调入贸易隐含碳;α表示流出贸易的本地增加值占比;α*表示产品调入地的增加值占比。

由式(1)知,地区碳排放责任包括:①生产并满足本地消费的碳排放责任由本地承担(CEPRO1)。②产品调出满足外地消费部分。流出贸易价值包括本地和外地增加值,其中本地增加值反映对外贸易的真实获益水平。产品流出隐含碳应根据对外贸易获利能力仅承担本地增值部分(α×CEPRO2)。③调入外地产品满足本地消费部分。消费外地产品而获益,应承担剔除产品来源地贸易获益部分的碳排放责任(1-α* )·CECON2 。

区域净碳转移由生产地和消费地共同承担,净碳转入地(生产地)应减少碳排放责任,减少量(1-α)·CEPRO2-(1-α* )CECON2;净碳转出地(消费地)应增加碳排放责任,增量为α·CEPRO2-α*·CECON2。净碳转入和转出地的碳排放责任减少量和增量之和为(CEPRO2-CECON2)。

2.2 區域净碳转移责任分担测算方法

2.2.1 区域净碳转移测算方法

在开放经济中,区域r总需求包括本地需求、区外中间产品和最终需求调入部分,以及从国外进口部分。区域r消费侧碳排放可分解成区内和区外排放。区内排放指区域内生产并满足本地最终需求的碳排放,区外排放包括对国内其他地区中间产品、最终需求调入,以及国外进口引致碳排放[29]。区域r消费侧碳排放为:

其中,IMr表示区域r进口列向量。各省份进口贸易隐含碳核算采用“国内技术假定”,以国内省域碳排放系数衡量进口商品的含碳水平,未区分源自不同国家进口商品的碳排放系数差异。

借鉴吴开尧等[30]的研究经验,由区域生产侧与消费侧碳排放之差,即区域碳转入、转出的差值衡量净碳转移水平。区域r净碳转移核算公式:

其中,区域r净碳转移包括国内碳转移(A-B)和国际碳转移(C)。A-B表示区域r国内商品调入、调出隐含碳的差值,若值为正,表明区域r商品调出隐含碳大于调入隐含碳,为净碳转入;反之,为净碳转出。C表示区域r进出口贸易隐含碳差额,若值为正,表明国外对区域r存在净碳转移;反之,则对国外存在净碳转移。

国内净碳转移总额:∑mr=1(A-B) ,表示各区域国内贸易隐含碳转出与转入差值的总额,理论值为零。国际净碳转移总额:∑mr=1C,若值为正,表明国外对中国存在碳转移;反之,则对国外存在碳转移。

2.2.2 区域净碳转移责任分担方法

在国家价值链生产体系下,产品生产日益碎片化,各地区流出的产品价值仅部分由本地创造,剩余部分由其他地区创造[31],因此,可以通过分解和追踪贸易价值来源探究对应的碳排放责任。

参考Koopman等[32]的研究经验,将国际贸易增加值分解框架应用到国内区域层面,构建省域流出贸易价值分解框架。基于多区域投入产出表及MRIO模型,首先,定义直接产出增加值系数矩阵V;各省份对国内其他省份的产品总流出矩阵Z,其中,Zr*表示省域r对其他省份中间产品和最终需求的总流出,即

其中,矩阵对角元素表示省域r总流出的本地增加值(DVr),记DVr=Vr LrrZr*;Vs LsrZr*表示省域r总流出中包含省域s的增加值,记OVsr;将矩阵V·L·Z各列非对角元素加总,省域r总流出中的国内其他省份的增加值总额为:OVr=∑ms=1,s≠rOVsr =∑ms=1,s≠rVs LsrZr*。

借鉴王直等[33]、王安静等[34]的研究经验,对省域r国内流出增加值来源进行分解:

其中,Lr* r* =(I-Ar* r* )-1为省域r的省内列昂惕夫逆矩阵。Zr为省域r的国内流出贸易价值总额,包括最终需求直接流出增加值(FV)、中间产品直接流出增加值(IV1)、中间产品间接流出增加值(IV2)、回流增加值(RV)、其他地区增加值(OV)。囿于数据可得性,对省域产品流出贸易价值构成分解时,剔除了对外出口贸易价值流动构成,分解结果与省域国内、国际贸易整体价值比较偏小,但不影响对国内省域流出贸易增加值构成与对应碳转移协同关系的准确判断。

其中,αr、αs为省域r、s的责任分担因子。αr=0、αr=1表示流出贸易隐含碳责任完全由消费地、生产地承担;0<αr<1时,表示流出贸易隐含碳责任由生产地和消费地共担。式(10)知,省域r国内省域碳转移责任包括国内流出贸易隐含碳的本地增加值部分、流入贸易隐含碳剔除生产地增值部分。中国多区域投入产出表未区分出口贸易的中间产品和最终需求,无法对出口贸易价值构成进行分解,制约省域进出口贸易隐含碳权责分配。鉴于此,仅对国内省域流出贸易价值构成进行分解,并对省域净碳转移进行权责分配。

2.3 数据来源及处理方法

(1)2015年中国31省份终端能源消耗直接碳排放清单数据采用Shan等[36-37]核算结果。由于《中国能源统计年鉴》缺少西藏各类能源消耗数据,西藏碳排放清单数据采用Shan等[36]基于自下而上方法收集的终端能源消耗数据核算的临近年份(2014)碳排放数据。其余30省份碳排放清单数据,采用了Shan等[37]利用终端能源消耗核算的中国2015年各省份分行业碳排放清单数据。由于数据缺失,研究数据不包括中国港澳台地区。

(2)2015年中国多区域投入产出表及行业分类办法。采用Zheng等[38]编制合成的中国31省份42行业投入产出表(因数据缺失,研究省份不包括台湾地区、香港和澳门特别行政区),并根据碳排放清单行业划分共性合并成30个行业。

(3)对省域国内流出贸易增加值来源进行分解,并测算本地增加值比重。直接产出增加值系数矩阵(V)由各省份直接增加值与总投入比值所得;省域国内流出贸易价值包括FV、IV1、IV2、RV、OV,前四项是本地增加值(DVr);省域国内净碳转移责任分担因子(αr),由省域流出贸易本地增加值(DVr)与总流出增加值(Zr)比值衡量。

3 增加值视角下省域净碳转移责任分担测算

由式(4)~(5)核算2015年中国31省份生产侧和消费侧碳排放,式(6)核算省域净碳转移量,式(9)~(10)核算省域责任分担因子、净碳转移权责分担。

3.1 省域净碳转移量及流向

3.1.1 各省份直接碳排放、生产侧和消费侧碳排放

2015年中国31省份直接碳排放、生产侧和消费侧碳排放总量分别为8 876.73 MtCO2、8 923.73 MtCO2、8 754.93 MtCO2(图1),与国家发改委应对气候变化司核算的较近年份2014年能源消耗碳排放结果(8 925 MtCO2)基本吻合,分别偏小0.54%、0.01%、1.91%,能够反映中国省域能源消耗碳排放基本状况;消费侧核算结果与Zheng等[38]的核算结果相近(8 110 MtCO2)。

不同核算方法下中国各省份碳排放排序基本相同,但占比存在较大差异。山东、江苏、河北、河南、广东等碳排放均位居前列,五省份直接碳排放、生产侧和消费侧碳排放总量为3 071.35 MtCO2、3 094.81 MtCO2、2 976.17 MtCO2,占全国总量的34.60%、34.68%、33.99%,其中,山东碳排放最大,占比约8%。西藏、海南、青海、宁夏、甘肃等均靠后,合计占比4.13%、4.12%、3.69%,其中,西藏碳排放最小,占比均低于0.1%。

省内、内需排放是生产侧、消费侧碳排放主要构成部分,中间产品调入、调出是国内碳转移的主要原因。2015年中国31省份生产侧、消费侧内需及省内排放均为4 423.60 MtCO2,占“双侧”碳排放总量的49.57%、50.53%。省域国内碳转移主要集中于中间产品贸易,调出、调入隐含碳总量均为2 519.77 MtCO2,是最终需求贸易隐含碳的2.45倍。生产侧中间产品调出隐含碳占比最大、最小省份分别为内蒙古(45.30%)、湖北(11.42%),远高于最终需求调出隐含碳最大、最小省份为江苏(16.62%)、青海(1.87%);消费侧中间产品调入隐含碳最大、最小省份分别为北京(60.52%)、新疆(8.73%),远大于最终需求调入隐含碳省份西藏(33.46%)、宁夏(2.13%)。

中國通过对外进出口贸易存在净碳转入。2015年中国31省份出口贸易隐含碳为953.10 MtCO2,远大于进口贸易隐含碳784.30 MtCO2。上海、辽宁、宁夏、天津、广西、吉林、福建、黑龙江、海南、山东和西藏是净碳转出省份,净碳转出总量80.63 MtCO2,其中,上海的净碳转出最大(22.86 MtCO2),西藏最小(0.01 MtCO2);其余省份是净碳转入省份,净碳转入总量249.42 MtCO2,广东对外贸易净碳转入最大(88.58 MtCO2),青海最小(0.05 MtCO2)。

3.1.2 省域净碳转移量及转移方向

由式(6)核算2015年中国省域净碳转移量(A-B),可知:中国31省份国内碳转入、转出总量均为3 547.03 MtCO2,省域国内贸易碳转出源于其他省份碳转入。河北、江苏、内蒙古、山东、河南、山西的国内碳转入均超200 MtCO2,是重点碳转入省份;广东、江苏、浙江、河南、安徽的碳转出均超200 MtCO2,是重点碳转出省份;江苏、河南碳转入及转出均超200 MtCO2,两省份对其他省份存在碳转入,同时承接了其他省份的碳转出。

省域国内净碳转移(A-B),河北、内蒙古、山西、辽宁、山东、新疆、宁夏、黑龙江、贵州、甘肃、陕西、吉林、福建、四川、江苏、江西和青海是净碳转入省份,其中,河北、内蒙古的净碳转入合计占比42.75%;青海的规模最小(1.07 MtCO2)。其余14省份为净碳转出省份,广东、浙江、北京、重庆、上海、安徽的净碳转出合计占比82.44%;西藏的占比仅1.04%。

省域净碳转移方向:北京(除广东外)对其他省份存在净碳转出,其中,对河北、内蒙古、江苏、山东的净碳转移较大,合计59.70 MtCO2,占比45.26%;广东(除西藏外)对其他省份存在净碳转出,对河北、江苏、内蒙古、山东、山西、安徽、辽宁、河南的净碳转移规模较大,合计占比58.83%,其中,对河北的净碳转出达29.74 MtCO2,占比11.77%。山西对其他省份均存在净碳转入,其中,源自广东、江苏、浙江、安徽净碳转移均超过10 MtCO2。其他省份存在多个碳转入、转出流向。

为了分析中国区域间净碳转移规模及空间流向,借鉴张亚雄等[39]的区域划分经验,将31省份合并成八大区域(表1)。由表1可知:东部沿海、南部沿海、京津和西南区域是净碳转出区域,其中东部沿海、南部沿海区域的净转出规模较大,占净转出总量的32.14%、31.71%。西北、北部沿海、东北和中部区域是净碳转入区域,其中西北、北部沿海区域的净转入规模较大,占净碳转入总量的43.62%、38.06%。中部区域作为中间桥梁,对西北、北部沿海和东北区域存在碳转出,同时承担了东部沿海、南部沿海、京津和西南区域的碳转入。

3.2 省域净碳转移责任分担标准测算

3.2.1 省域净碳转移责任分担因子测算

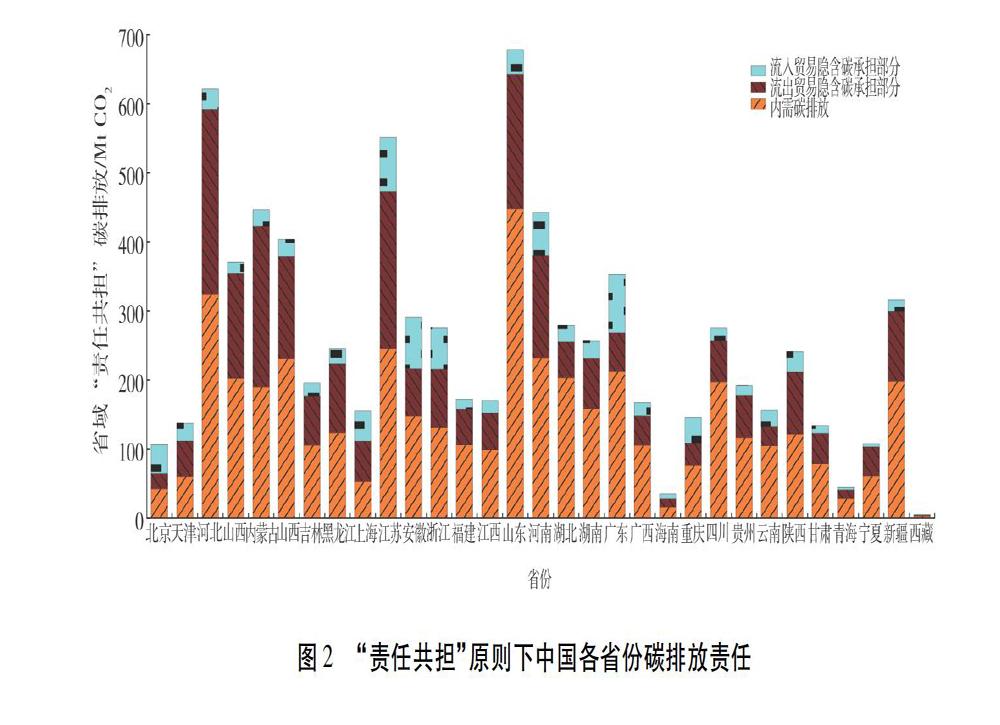

由式(9)核算2015年中国31省份净碳转移责任分担因子(表2)。

国内省域流出贸易的本地增加值是流出贸易的主要构成部分,生产地应承担较大比重的碳转入责任,消费地承担的碳转出责任相对较小。2015年国内省域流出贸易本地增加值占比均值72.47%,根据“受益原则”,生产地应承担流出贸易隐含碳责任的72.47%,表明省域碳转入责任主要由生产地承担。消费地应承担的流入贸易隐含碳占比27.53%,占省域贸易碳转移比重相对较小。

省域碳排放责任分担因子存在较大差异,北部沿海、南部沿海和西南区域部分省份明显较高。山东等18省份的责任分担因子高于全国均值,应承担的省域流出贸易隐含碳责任较大;其余省份数值低于全国均值,应承担的流出贸易隐含碳责任相对较小。区域层面看,北部沿海、东北、南部沿海、西北和西南区域的责任分担因子大于全国均值,其中,北部沿海的责任分担因子最大,应承担的区域流出贸易隐含碳责任最大;中部、京津和东部沿海区域的责任分担因子小于全国均值,应承担的区域碳转入责任相对较小。

3.2.2 “责任共担”原则下国内省域净碳转移权责分担

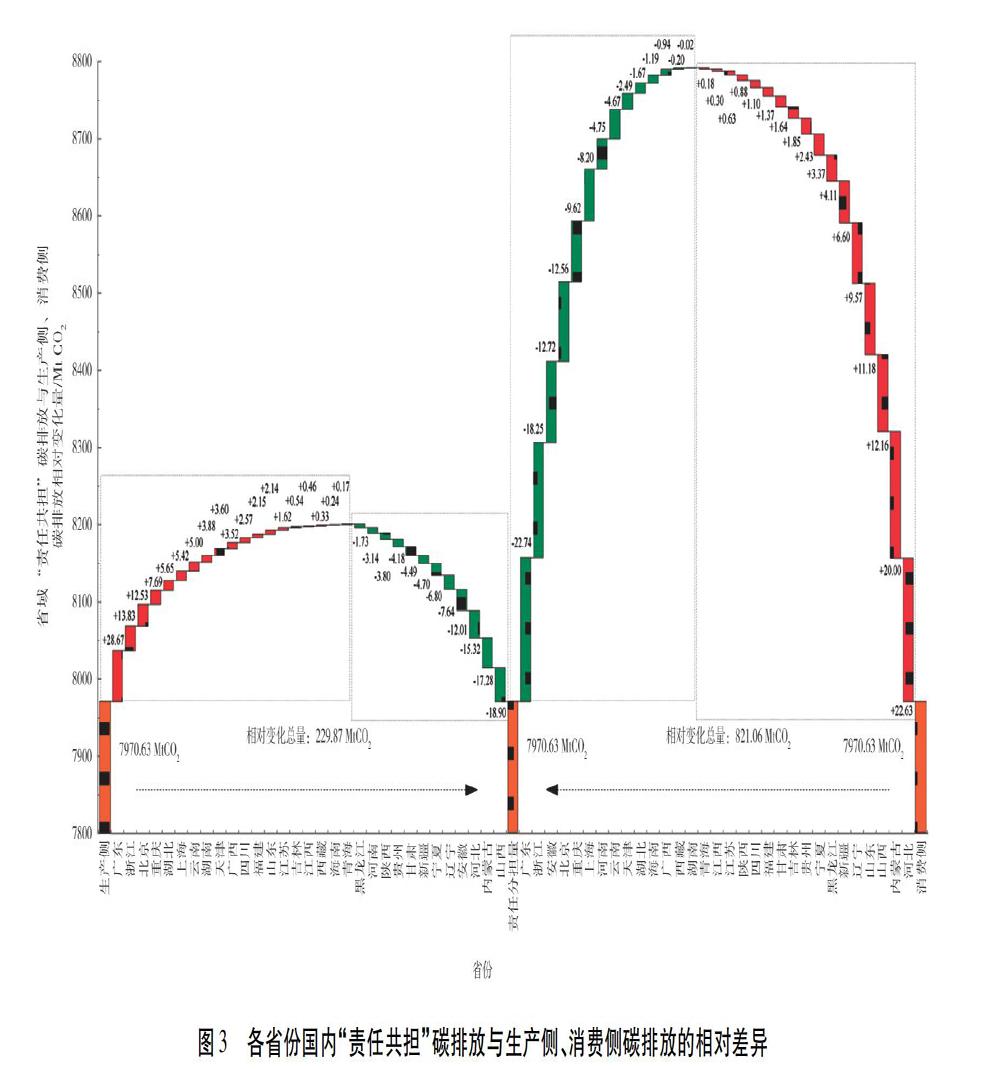

由式(10)得到各省国内净碳轉移责任分担结果(图2),可知:2015年中国31省份国内省域“责任共担”碳排放总量7 970.63 MtCO2,山东、河北、江苏、内蒙古、河南碳排放责任位居前五位,合计占比34.39%,其中,山东碳排放责任最大,占比8.51%;西藏、海南、青海的碳排放责任靠后,其中,西藏碳排放责任最小,仅4.62 MtCO2,占比0.06%。

省域国内净碳转移由生产地和消费地共担,且省域碳转移分担量由贸易隐含碳规模和价值获益能力共同决定。碳转入责任分担由流出贸易隐含碳及省域贸易本地获益能力决定,两者数值越大,碳转入责任分担量越大。31省份流出贸易隐含碳责任分担总量2 635.76 MtCO2,占碳转入总量的72.47%,其中,山东的分担比重最大(86.62%),安徽最小(49.13%);河北、内蒙古、江苏的流出贸易隐含碳责任分担超200 MtCO2,合计占碳转入总量的27.59%;西藏、海南、青海的碳转入责任分担相对较小,合计25.47 MtCO2,占比低于1%。碳转出责任分担由流入贸易隐含碳及省域贸易来源地获益能力决定,流入贸易隐含碳越大,且省域贸易来源地获益能力越小,碳转出责任分担量越大。31省份流入贸易隐含碳责任分担总量911.27 MtCO2,占碳转出总量的27.53%,其中,广西的分担比重最大(26.91%),安徽最小(24.14%);广东、江苏、浙江、河南、安徽的流入贸易隐含碳责任分担均超60 MtCO2,合计占碳转出总量的39.60%,其中,广东的责任分担比重最大(9.32%);西藏、青海、宁夏、海南、甘肃的碳转出责任分担相对较小,合计占比仅3.04%。

省域碳转入责任重点由能源富集及重化工省份分担,碳转出责任主要由经济外向型省份承担。内蒙古、山西、新疆等能源富集及河北、山东、辽宁等重化工省份的碳转入责任分担量较大,主要原因是上述省份国内省域贸易流出规模较大,且省域贸易获益能力较强。如,内蒙古的国内碳转入296.55 MtCO2,省域贸易本地增加值占比78.44%,碳转入及责任分担因子均较大,导致其责任分担较大;河北的国内碳转入总量332.36 MtCO2,责任分担因子80.50%,两者水平均较高,导致其责任分担较大。广东、江苏、浙江、安徽等经济外向型省份调入国内其他省份产品满足本地消费或再次生产出口国外,导致流入贸易隐含碳责任分担较大。如,广东的省域间中间产品和最终需求调入规模最大,且贸易来源地增加值占比较低,导致广东碳转出责任分担较大。

3.3 不同责任视角下省域碳排放差异讨论

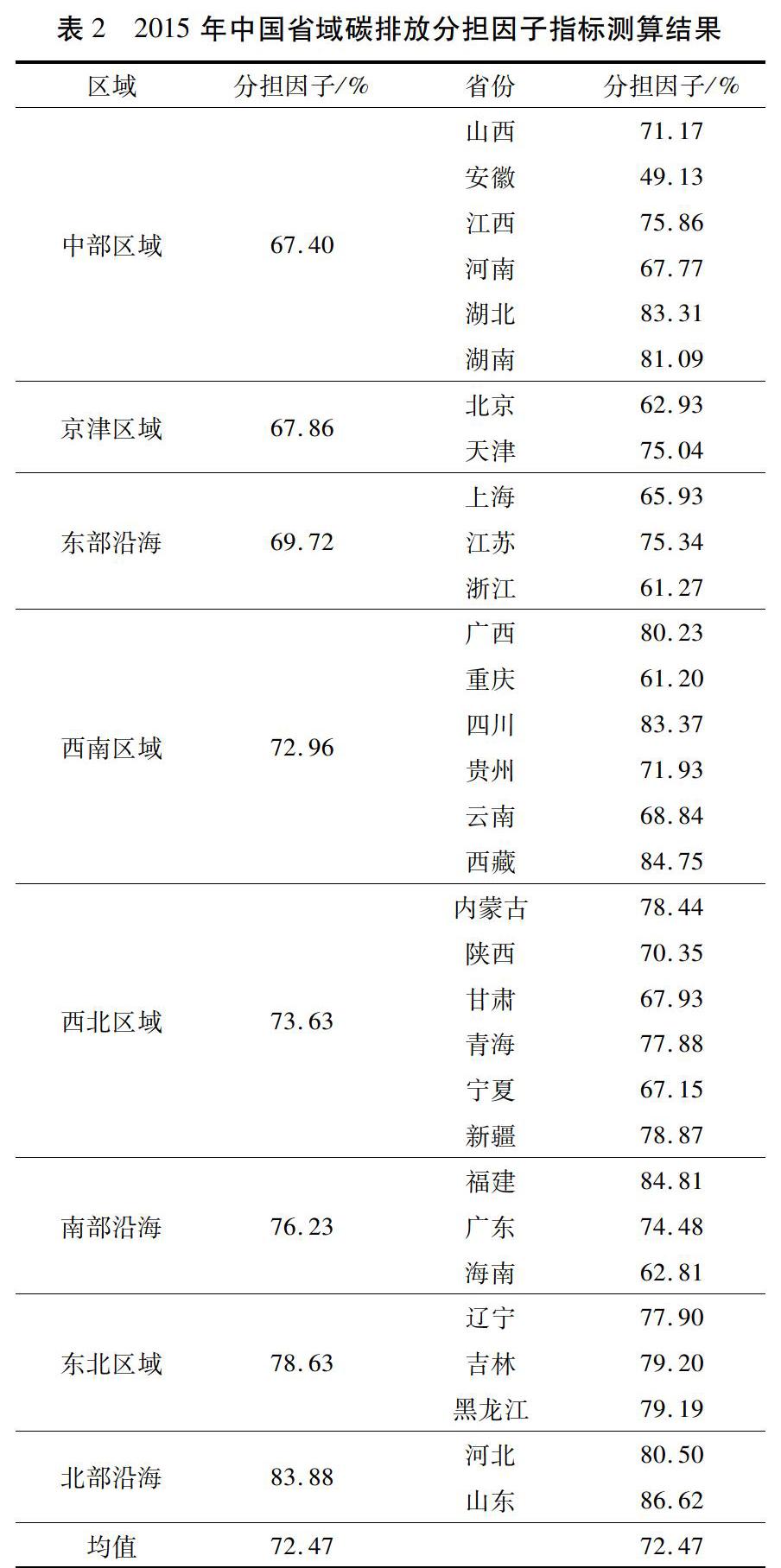

不同责任视角下省域碳排放位次基本相同,但碳排放规模存在显著差异。2015年中国31省份国内“责任共担”碳排放总量7 970.63 MtCO2,与生产侧、消费侧剔除进、出口隐含碳的国内碳排放相同。山东、河北、江苏、内蒙古、河南的“责任共担”碳排放位居前五位,合计占比34.39%,较生产侧低0.92%,消费侧高5.12%;西藏、海南、青海、宁夏、北京位居后五位,合计占比仅3.74%,比生产侧高0.19%,较消费侧低1.07%。

与生产侧国内碳排放部分比较(图3),广东等19省份的“责任共担”碳排放有所增加,总增量229.87 MtCO2,其中,增幅最大、最小省份分别为广东(28.67%)、青海(0.17%)。其余12省份碳排放责任有所下降,山西降幅最大(18.90%),黑龙江最小(1.73%)。与消费侧国内部分比较,河北等17省份的“责任共担”碳排放有所增加,总增量821.06 MtCO2,增幅最大、最小省份分别为河北(22.63%)、青海(0.18%);其余14省份的碳排放责任有所下降,广东降幅最大(22.74%),湖南降幅最小(0.02%)。区域碳排放责任变动方面,南部沿海、东部沿海、京津和西南区域的“责任共担”碳排放责任较生产侧有所增加,占总增量比重为37.43%、25.15%、19.43%、17.99%;西北、中部、北部沿海和东北区域的碳排放责任有所下降,占减少总量的比重为44.47%、29.00%、15.88%、10.65%。安徽和河南的“责任共担”碳排放责任低于“双侧”碳排放责任,主要原因是省域流出贸易本地增值占比相对较低,且流入贸易来源地增值占比较高,导致需承担的流出及流入贸易隐含碳责任均较小。如,安徽流出贸易隐含碳责任分担因子49.13%,碳转入责任减少87.82 MtCO2,碳转出责任仅承担60.21 MtCO2,导致“责任共担”碳排放责任低于“双侧”碳排放责任。净碳转入省份山东、江苏、吉林、四川、福建、江西和青海的“责任共担”碳排放高于“双侧”碳排放,主要原因是流出、流入贸易隐含碳责任承担比重及规模较大。如,山东的碳转入责任分担因子86.62%,碳转入责任减少30.15 MtCO2,而碳转出责任增加了35.07 MtCO2,导致“责任共担”碳排放责任高于“双侧”碳排放责任。

省域碳转移主要与国家区域经济发展战略与区域分工、区域产业及产品结构、环境规制强度的差异有关。国家区域经济发展战略与区域分工差异是省域净碳转移的首要原因。要素禀赋空间分布不均决定了中西部地区被动承担东部发达地区的碳转移。西北地区是能源资源富集,2015年仅山西、内蒙古、陕西、新疆四省煤炭产量占比达68%,超83%的煤炭直接用于电力生产且20%以上的电力外输,其中新疆电力外调占比近30%(源自WIND数据库)。另外,“一带一路”倡议以及国家重点发展区域的推进,加速了要素和产品跨区流动,强化了沿线省份的国内国际分工位置及参与度,导致区域贸易隐含碳迅速攀升。

区域产业及产品结构差异是省域净碳转移的重要原因。西北区域是国内重点净碳转入区域,与该区域战略性新兴产业不强、创新能力不够、第三产业发展相对缓慢有关。以西北与东部沿海区域产品流动为例,西北流向东部沿海区域的中间产品集中于金属冶炼及压延加工业、煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业等,合计占比58.77%,引致碳转入占比59.99%;来自东部沿海的最终需求集中于建筑业、交通运输设备制造业、通用及专用设备制造业等,占比73.14%,引致碳转出占比72.69%。西北对东部沿海区域的中间产品净流出、最终需求净流入规模为3 883.24亿元、6 081.78亿元,由于西北区域调出高碳产品、调入低碳产品,碳转入、转出176.54 MtCO2、60.83 MtCO2,导致西北区域是净碳转入区域。

地区环境规制强度差异是省域碳转移的外部驱动因素。环境规制已成为政府引导污染产业转移、降低碳排放的政策调控工具,环境税等政策实施具有显著的产业结构调整效应和减排效应[40]。尽管党和国家颁布并实施了严格的环保和生态治理系列法律法规,并通过中央环保督察、环保党政同责等制度強化环境保护考核、监督等工作,但经济相对落后的中西部地区片面追求经济增长、忽视经济社会发展质量的思想观念依然存在;另外,中西部对生态环境保护直接立法相对匮乏,惩治环境违法行为中的软性执法问题较突出。

4 结论与启示

利用2015年中国31省份投入产出表和MRIO模型,核算省域生产侧、消费侧碳排放及净碳转移量,揭示净碳转移方向,利用责任分担因子对省域净碳转移进行权责分配。

(1)省域直接碳排放、生产侧和消费侧碳排放及排放结构存在显著差异,中间产品和最终需求调出、调入隐含碳是省域碳转移的主要原因。三种核算方法下省域碳排放总量存在显著差异,最大值(山东)分别为780.19 MtCO2、784.18 MtCO2、698.43 MtCO2,最小值(西藏)仅4.53MtCO2、4.55 MtCO2、6.93 MtCO2;同一省份“双侧”碳排放差距最小仅0.73 MtCO2(福建)、最高达256.75 MtCO2(内蒙古)。生产侧内需排放、消费侧区内排放占比分别为49.57%、50.53%,是“双侧”碳排放的主要构成部分。中间产品和最终需求调入、调出贸易隐含碳占比分别为28.78%、11.73%和28.24%、11.51%,远大于进、出口贸易隐含碳占比8.96%、10.68%,其中,中间产品国内贸易隐含碳占比较大。

(2)中国通过国际贸易对外进行了碳转移,国内经济发达省份通过省域贸易对欠发达省份存在净碳转移。2015年中国进、出口贸易隐含碳为784.30 MtCO2、953.10 MtCO2,净碳转入168.80 MtCO2。广东、浙江、北京、重庆、上海、安徽是主要的国内净碳转出省份,净碳转出合计占比77.72%;河北、内蒙古、山西、辽宁、山东是重要的净碳转入省份,合计占比75.59%。区域转移层面,西北、北部沿海、东北和中部区域对东部沿海、南部沿海、京津和西南区域存在净碳转移,其中,西北、东部沿海区域分别是最大净碳转入、转出区域,占比为43.62%、32.14%。

(3)省域净碳转移由碳转入地和转出地共同承担,净碳转出省份应增加碳排放责任,而净碳转入省份应减少碳排放责任。省域碳转入责任分担由流出贸易隐含碳及省域流出贸易本地获益能力决定,两者数值越大,碳转入责任分担量越大;碳转出责任分担由流入贸易隐含碳及省域贸易来源地获益能力决定,流入贸易隐含碳越大,且来源地获益能力越小,责任分担越大。31省份流出贸易隐含碳责任分担总量2 635.76 MtCO2,占碳转入总量的72.47%,其中,山东分担比重最大(86.62%),安徽最小(49.13%);流入贸易隐含碳责任分担总量911.27 MtCO2,占碳转出总量的27.53%,其中,广西分担比重最大(26.91%),安徽最小(24.14%)。与生产侧国内碳排放责任比较,广东、浙江、北京、重庆等净碳转出省份的碳排放责任增量较大,四省碳排放增量占净碳转出总量的62.72%;山西、内蒙古、河北等净碳转入省份的碳排放责任减少量较大,三省合计占净碳转入总量的54.81%。区域分担层面,南部沿海、东部沿海、京津和西南区域的责任共担碳排放责任较生产侧有所增加,其中南部沿海区域增量最大,占总增量的37.43%;西北、中部、北部沿海和东北区域的碳排放责任有所下降,其中西北区域减少量最大,占减少总量的44.47%。 研究结论对制定地区差异化碳减排政策、完善考虑碳转移的省域碳排放核算方案及全国碳排放权交易体系构建等具有一定启示。

(1)制定地区差异化碳减排政策,改善省域碳转移失衡现状。对于省域流出贸易规模较大而碳生产率相对较低的中西部省份,应提升本地经济发展质量,重点发展高附加值产业,并提升企业碳减排积极性,有效降低流出贸易隐含碳规模。对于流入贸易较大的东部省份,应加强低碳清洁技术研发力度,发展低碳环保产业并替代高碳产品调入满足本地需求,降低省域碳转出水平。

(2)完善省域碳排放核算方案,强化省域碳减排责任确定基础。生产侧和消费侧碳排放核算方案将省域流出、流入贸易隐含碳简单划归生产地、消费地,没有考虑省域碳转移与贸易价值流动的协同关系,且忽视了碳转移的非对等性,实施效果欠佳。基于“受益原则”,净碳转出省份消费其他省份的产品应承担对应的碳排放责任,净碳转入省份因本地产出增加亦应承担相应碳排放责任。建议省域碳转移应根据贸易流动价值构成进行权责分配,国内省域贸易隐含碳责任应仅承担流出贸易隐含碳的本地增值部分以及流入贸易隐含碳剔除来源地价值增值部分。

(3)构建地区碳排放权配额管理制度,完善全国碳排放权交易体系。基于历史排放为基准的碳排放权配额分配标准具有一定的逆向选择,碳排放权配额分配前为获取更大的碳排放配额存在增加地区生产侧碳排放的激励效应,分配后存在通过增加产品调入实现碳减排的趋利选择,影响全国长期碳减排目标及碳排放权交易市场健康发展。需将碳转移责任纳入配额分配机制中,根据省域净碳转移量及省际贸易真实获益水平,减少净碳转出省份的碳配额,增加净碳转入省份的碳配额,激发基于长期技术进步的内生减排机制的形成。

参考文献

[1]BP. Statistical review of world energy [R]. BP, 2019.

[2]黄永明, 陈小飞. 中国贸易隐含污染转移研究[J].中国人口·资源与环境, 2018, 28(10): 112-120.

[3]ANDREW R M, PETERS G P. A multi-region input-output table based on the global trade analysis project database [J]. Economic systems research, 2013, 25(1): 99-121.

[4]彭水军,张文城,孙传旺.中国生产侧和消费侧碳排放量测算及影响因素研究[J].经济研究, 2015, 50(1): 168-182.

[5]MI Z F, MENG J, GUAN D B, et al. Chinese CO2 emission flows have reversed since the global financial crisis [J]. Nature communications, 2017, 8(1):1712.

[6]PETERS G P, HERTWICH E G. Post-Kyoto greenhouse gas inventories: production versus consumption[J]. Climatic change, 2008, 86(1):51-66.

[7]MUNKSGAARD J, PEDERSEN K A. CO2 accounts for open economies: producer or consumer responsibility? [J]. Energy policy, 2001, 29(4):327-334.

[8]PANG R Z, DENG Z Q, CHIU Y H. Pareto improvement through a reallocation of carbon emission quotas[J]. Renewable & sustainable energy reviews, 2015,50:419-430.

[9]WIEDMANN T. A review of recent multi-region input-output models used for consumption-based emission and resource accounting[J]. Ecological economics, 2009, 69(2):211-222.

[10]LEONTIEF W, STROUT A. Multiregional input-output analysis[M].London: Palgrave Macmillan, 1963.

[11]MENG J, MI Z F, GUAN D B, et al. The rise of South-South trade and its effect on global CO2 emissions[J]. Nature communications, 2018, 9(5):1871.

[12]余娟娟, 龚同. 全球碳转移网络的解构与影响因素分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(8):21-30.

[13]王育宝, 何宇鹏. 中国省域净碳转移测算研究[J]. 管理学刊, 2020, 33(2):1-10.

[14]余丽丽, 彭水军. 中国区域嵌入全球价值链的碳排放转移效应研究[J]. 统计研究, 2018, 35(4):16-29.

[15]孟凡鑫, 蘇美蓉, 胡元超, 等.中国及“一带一路”沿线典型国家贸易隐含碳转移研究[J].中国人口·资源与环境, 2019, 29(4): 18-26.

[16]Brazilian Proposal. Proposed elements of a protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change

[R/OL].1997[2020-01-23]. http://unfccc.int/resource/docs/1997/agbm/misc01a3.

[17]Global Commons Institute. Contraction and convergence: a global solution to a global problem[EB/OL]. 1997(2011-07-28)[2020-01-23]. http://www.gci.org.uk.

[18]潘家华, 陈迎. 碳预算方案:一个公平、可持续的国际气候制度框架[J]. 中国社会科学, 2009(5):83-98.

[19]KARTHA S, BAER P, ATHANASIOU T, et al. The greenhouse development rights framework[J]. Climate & development, 2009, 1(2):147-165.

[20]ZHANG Z K, GUO J E, HEWINGS G J. The effects of direct trade within China on regional and national CO2 emissions[J]. Energy economics, 2014, 46:161-175.

[21]BAKER L. Of embodied emissions and inequality: rethinking energy consumption[J]. Energy research & social science, 2018, 36: 52-60.

[22]KONDO Y Y, MORIGUCHI H, S M Z. CO2 emissions in Japan: influence of imports and exports[J]. Applied energy, 1998, 59(2): 163-174.

[23]FERNG J J. Allocating the responsibility of CO2 over-emissions from the perspectives of benefit principle and ecological deficit[J]. Ecological economics, 2003, 46(1):121-141.

[24]PETERS G P. From production-based to consumption-based national emission inventories[J]. Ecological economics, 2008, 65(1):13-23.

[25]LENZEN M, MURRAY J, SACK F, et al. Shared producer and consumer responsibility-theory and practice[J]. Ecological economics, 2007, 61(1):27-42.

[26]王文治, 陆建明. 中国对外贸易隐含碳排放余额的测算与责任分担[J]. 统计研究, 2016, 33(8):12-20.

[27]宋杰鲲, 牛丹平, 曹子建, 等.考虑碳转移的我国省域碳排放核算与初始分配[J]. 华东经济管理, 2017, 31(11):57-64.

[28]王文治. 中国省域间碳排放的转移测度与责任分担[J]. 环境经济研究, 2018, 3(1):19-36.

[29]韦韬, 彭水军. 基于多区域投入产出模型的国际贸易隐含能源及碳排放转移研究[J]. 资源科学, 2017, 39(1): 94-104.

[30]吴开尧, 杨廷干. 国际贸易碳转移的全球图景和时间演变[J]. 统计研究, 2016, 33(2):43-50.

[31]邵朝对, 李坤望, 苏丹妮. 国内价值链与区域经济周期协同:来自中国的经验证据[J]. 经济研究, 2018, 3:187-201.

[32]KOOPMAN R, WANG Z, WEI S J. Tracing value-added and double counting in gross exports[J]. American economic review, 2014, 104(2):459-494.

[33]王直, 魏尚进, 祝坤福. 总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量[J].中国社会科学, 2015(9):108-127,205-206.

[34]王安静, 孟渤, 冯宗宪, 等. 增加值贸易视角下的中国区域间碳排放转移研究[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2020, 40(2):85-94.

[35]XIE R, GAO C, ZHAO G, et al. Empirical study of Chinas provincial carbon responsibility sharing: provincial value chain perspective [J]. Sustainability, 2017, 9(4):1-16.

[36]SHAN Y L, ZHENG H R, GUAN D B, et al. Energy consumption and CO2 emissions in Tibet and its cities in 2014[J]. Earths future, 2017, 5(8):854-864.

[37]SHAN Y L, GUAN D B, ZHENG H R, et al. China CO2 emission accounts 1997-2015[J]. Nature scientific data, 2018, 5:170201.

[38]ZHENG H R, ZHANG Z K, WEI W D, et al. Regional determinants of Chinas consumption-based emissions in the economic transition [J]. Environmental research letter, 2020, 15(7):074001.

[39]張亚雄, 齐舒畅. 中国区域间投入产出表[M]. 北京:中国统计出版社, 2012.

[40]徐文成, 毛彦军. 环境税的产业结构调整效应研究[J]. 管理学刊, 2019, 32(2):36-44.