水源涵养林生态产权与水文生态服务价值实现:基于讨价还价博弈

李敏

摘要 随着经济社会的发展,水源地保护和流域上下游利益均衡问题日益突出。集中体现是经济社会发展面临水资源短缺问题,而水源地缺乏环境行为意愿对水源涵养林进行保护。环境行为意愿问题折射了现行水源涵养林产权制度的缺陷:生态产权缺失使得水文生态服务外部性无法内部化,导致了生态治理中的市场失灵。由此,文章围绕水源涵养林生态产权展开,通过分析水文生态服务的地理运动判别其外部性的作用区域,进而明确水文生态服务的供给者和需求者。基于产权细分理论,将水源涵养林的产权分为生态产权和经济产权。生态产权的有效分离形成了水文生态服务市场,水文生态服务价值通过产权流转实现。在分析中指出,水源涵养林的所有者是文水生态服务的供给者,水库是水文生态服务的需求者;在市场交易模式下,二者关于价格的分歧,可以通过不断协商,达成合作与共识。着眼于此,本文基于讨价还价博弈理论,建立不完全信息动态博弈模型研究水文生态服务供给者和需求者的讨价还价活动,使用MATLAB软件,以国家森林资源连续清查统计为主要数据,以陕西省为例对水库汇流区农户和水库的博弈过程进行仿真模拟,结果表明:引入政府奖励作为激励机制能够将谈判双方的保留价格揭示出来。基于此,本文提出通过建立生态产权制度完善水源涵养林的生态补偿机制,即明晰生态产权,消除交易对象模糊不清引起的争议;赋予产权人自由交易的权益,通过流转交换实现产权权益;引入激励机制,形成价格信息揭示直接机制。本文进一步提出政府应通过对市场主体的规制和完善相关法律体系、资金保障体系、监管评估体系,来保障水文生态服务市场的有效运行。

关键词 水源涵养林;水文生态服务;生态产权;讨价还价博弈

近年来,随着社会经济的发展,工业化和城镇化带来的人口聚集需要消耗大量水资源,然而,在我国600多个城市中,有400多个城市供水不足,其中严重缺水的城市有110个(http://news.sohu.com/20041016/n222520536.shtml),水资源的资源性短缺和水质性短缺问题日益突出。2018年,西安市人均水资源占有量为273 m3(西安市2018年水资源公报),远低于世界公认的人均500 m3(http://www.h20-china.com/news/120518.html)的绝对缺水界限,属于极度缺水城市。黑河水库作为西安市的主要水源,根据2009—2010年黑河水源地水质监测数据,对黑河水環境健康风险状况进行评价的结果表明:黑河饮用水源地中各类化学污染物的个人年风险度虽然低于国际辐射防护委员会(ICRP)推荐的最大可接受风险值(5×10-5/a),但远远超过瑞典、荷兰等国的推荐值(1×10-6/a)[1]。对饮用水来说,健康风险很小的污染物长期低浓度暴露也可能对人体健康造成严重伤害[2]。水库上游具有明显的“源头现象”[3]特征:生态优势和经济贫困,水源保护和水库上下游利益均衡成为区域经济社会发展的重要问题。流域作为特殊的经济地理系统,流域环境的单向流动和不可逆性,使得流域上游的环境质量直接对下游地区产生影响。位于水库上游的水源涵养林提供的涵养水源和净化水质等水文生态服务,以河流为媒介实现了地域空间上的转移,决定了水库,乃至整个下游地区的水量和水环境。水库将流域分为了水库汇流区、水库和用水地区,当水库汇流区追求经济利益过度使用森林资源,损害森林生态系统服务功能产生负的外部性,将影响水库水量和水环境,引起用水地区不满;反之,当水库汇流区实施环境行为对水源涵养林进行抚育和管护,提高森林覆盖率和蓄积量,保障水文生态服务供给,用水地区不用承担(或承担极低的)费用也能享有正外部性溢出,产生“搭便车”现象。水源涵养林提供的水文生态服务作为一种公共物品,在生态产权缺失的情况下,其外部性无法内部化或市场化,导致了生态治理中的市场失灵[4]。2007年党的十七大报告首次提出建设“生态文明”,原国家环保总局发布《关于开展生态补偿试点工作的指导意见》,流域水环境保护成为生态补偿试点领域之一。2012年党的十八大报告强调要把生态文明建设放在突出地位,建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的生态补偿制度。2013年党的十八届三中全会进一步提出,建设生态文明必须建立系统完整的生态文明制度体系,实行最严格的源头保护制度。2014 年修订后的《中华人民共和国环境保护法》明确规定,国家建立、健全生态保护补偿制度,受益地区和生态保护地区人民政府通过协商或者按照市场规则进行生态保护补偿。2017年党的十九大报告明确提出,要建立归属清晰、全责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。因此,明晰水源涵养林生态产权,实现水文生态服务的市场化补偿成为解决水源涵养林保护问题、协调流域上下游损益关系的重要手段。

1 文献综述

生态补偿,国际上称为生态服务付费,是为了解决生态环境的外部性和生态产品价值实现,由生态服务受益者向生态服务供给者支付一定的费用,实现生态保护效率和成本效益最大化,其实质是一种经济激励手段[5-7]。Wunder[8]提出生态补偿是一种市场化的保护机制,需要满足自愿的交易行为,定义明确的生态服务,存在服务的消费者和供给者,当且仅当保证了生态服务的供给消费者才要付费等条件。就生态补偿方式而言,分为市场交易和政府主导两种。市场交易指生态服务的消费者通过市场交易直接向供给者购买服务,政府主导指政府充当生态服务消费者代理人的角色,代表生态服务的消费者购买生态服务[9]。

Pagiola等[10]、Engel等[11]认为由于消费者和供给者对生态服务功能和价值足够了解,所以在市场交易模式下生态补偿的效率更高,但前提是:产权的明确界定。宋文飞等[12]基于土地租金视角,提出在生态产权缺失的情况下,农户不能获取生态用途的租金收益。产权的明晰界定是产权实现的前提,而流转交换是产权权益实现的途径,目前制约生态产品价值实现的主要瓶颈是产权制度缺位和生态价值评估[13-14]。因此,明晰的产权和市场化交易是合理确定和实现环境资源价值的关键[15-16]。

森林水源涵养功能是包含了涵养水源、净化水质、调节气候、减少水蚀等多重供给服务与调节服务的综合体,因服务区域不同,水源涵养需求截然不同。在水源地,森林产流主要用于提供生产生活用水,水源涵养林需要保障充沛且清洁的水量供给,涵養水源和净化水质是水源涵养林的主导生态服务[17](图1),其中涵养水源功能是通过林冠层截留、枯落物层截持和林地土壤层蓄水实现[18],净化水质功能是通过林冠层、枯落物层和林地土壤层的过滤吸附和淋洗淋溶实现[17]。水源涵养林提供的水文生态服务是决定水库水量和水质的关键。

作为水源涵养林的森林必须是具有良好林分结构和林下地被物层的天然林或人工林。异龄复层混交林具有良好的林分结构,树种丰富,林下灌草盖度高,枯落物储量多,水源涵养能力强[19]。高密度人工林必须通过合理的营林造林和抚育管护,调整林分密度,提高林分质量,才能增强水源涵养功能[20]。目前,位于水库汇流区的水源涵养林没有明确界定的生态产权,导致了生态治理中的市场失灵,水文生态服务补偿成效不显著,水源保护陷入困境。

在水源地生态保护补偿中,流域上游实施环境行为保护水源承担直接投入和机会损失,流域下游因水源保护而受益对上游进行生态补偿,流域上下游的生态保护和生态补偿具有博弈的典型特征,这使得博弈论被广泛地应用于流域生态补偿方面的研究。胡振华等[21]、李昌峰等[22]、徐大伟等[23]运用演化博弈研究流域上下游的利益均衡及生态补偿问题,结果表明上级政府的适度干预和激励机制是上下游政府环保策略实现稳定均衡的必要条件。曲富国等[24]基于成本收益视角,构建博弈模型研究流域上下游政府间的生态补偿问题,提出在缺乏约束力情况下,政府间的横向转移支付对水源保护无效,必须签订协议约束保护和补偿行为,才能实现生态补偿的最大效用。解建仓等[25]利用蚁群算法实现流域水资源保护补偿博弈模型的最优求解,研究表明生态补偿可以协调上下游的利益关系,实现流域水资源可持续利用。徐松鹤等[26]基于微分博弈研究流域生态补偿机制,提出上下游合作是有效且可行的生态补偿方式。Jorgensen等[27]基于微分博弈模型研究了相邻国家跨界污染问题,设计了基于时间动态的效用转移激励机制。现有文献中多应用博弈理论研究流域治理中上下游政府间的生态补偿问题,应用博弈理论研究生态服务市场价值实现的论文鲜见,除徐双明[28]基于不完全信息多阶段双边拍卖研究政府购买生态产品价格外,尚未见其他研究。

水库汇流区林木的所有权一般都是明确的,林木所有者是水文生态服务的供给者,他们因保护水源涵养林,恢复和改善森林水文生态服务承担着直接投入和机会损失;水库是水文生态服务的直接受益者,向下游用水地区销售生产生活用水,必须保障安全且充足的水量供给,水源的水质和水量直接影响水库的生产成本和盈利。生态补偿为水库汇流区林木所有者实施环境行为保护水源涵养林提供了经济激励,水库因水源涵养林保护获得清洁稳定的水源。水库汇流区是水文生态服务的供给方,水库是水文生态服务的需求方,二者关于水文生态服务价格的确定具有典型的博弈特征。Pagiola等[10]认为在市场交易模式下,生态服务的消费者和供给者关于价格的分歧,可以通过不断协商,达成合作与共识。讨价还价是有共同利益的参与人面临利益分配冲突时试图达成合作的一种博弈过程[29]。利用讨价还价博弈研究流域生态补偿问题并非本文首创,王新年等[30]基于讨价还价模型研究了水源地保护的横向政府间补偿标准。本文则围绕水源涵养林生态产权展开,应用“讨价还价”博弈研究水文生态服务买卖双方的讨价还价活动,旨在探索通过消费者和供给者之间“面对面”的购买行为实现生态产权的流转交换。

2 水源涵养林生态产权

2.1 水文生态服务的地理运动与外部性

地理运动过程会对不同区域的利益产生不同性质和程度的影响,当这种影响没有体现在市场交易价格中,就会产生区域外部性问题[31-32]。生态系统服务功能是指人类从生态系统与生态过程中获得的维持人类生存的自然条件与收益[33],生态系统服务功能通过地理运动的作用,会转移到系统之外具备适当外部条件的地区并产生效能[34]。水库汇流区水源涵养林所提供的涵养水源和净化水质的水文生态服务以河流为介质,沿着河流的方向发生了空间上的转移,被转移到了水库,为水库提供优质、充沛的水量供给;因此,水文生态服务在水库产生了效能[35-36],即水文生态服务的区域外部性。判断“作用区域”是区域外部性要解决的核心问题,外部性有公共外部性和私人外部性之分,具体属于哪一种,取决于地理要素运动的空间特征,扩散式的地理运动往往导致区域间的公共外部性,而线性的、方向性的地理运动则更接近于私人外部性[37]。流域是由山脊线围绕的地域,具有明显的地理边界,不是一个完全开放和不可分割的系统[38],位于水库上游的水源涵养林提供的涵养水源和净化水质的水文服务因水的搬运作用是线性的,且具有固定的方向和明确的受益者,更接近于私人外部性。

2.2 水文生态服务的需求和供给

通过对地理运动的考察,水源涵养林提供的涵养水源和净化水质的水文生态服务存在可以判别的受益者,即水库;同时,水库有偿提供生产生活用水获取收益,是一个具备补偿能力的受益者。水库汇流区农户拥有自家农地上水源涵养林的所有权,水源涵养林的使用和管理权及其边界十分清楚。水库汇流区农户实施环境行为对水源涵养林进行抚育和管护,使水源涵养林满足覆盖率的同时具备良好的林分结构,保障水文生态服务供给,是生态服务的供给者。水库需要水源涵养林产生的水文生态服务,保障水量充沛、水质清洁,是生态服务的需求者。水库汇流区农户和水库间围绕水文生态服务的利益关系明晰,产权易于实施,在这样的条件下,可以通过明晰水源涵养林生态产权,即外部性产权,创建以外部性为交易品的市场,建立产权交易制度,实现水源涵养林水文生态服务的市场化补偿。基于这样的假设,根据科斯定理只要生态产权被合理设计,在产权明晰且得到保护的情况下,无需政府直接干预,市场可以解决水文生态服务的外部性问题。

国际上有关森林生态产权交易的案例有:哥斯达黎加森林法明确了森林提供水文生态服务的作用,然而并不强制受益者进行补偿,而是提出所有的补偿要与潜在的服务购买者进行协商,水电公司、城市供水公司为获取稳定的水流与上游私人林场主通过议价的方式确定补偿标准,依照造林面积和管护强度实施不同的补助标准,森林所有者被看作是环境服务的提供方,森林保护已经成为营利的商业;法国Perrier Vittel矿泉水公司经研究发现保护水源地比机械净化更有效,为了获取良好稳定的水质,与水源所在地私人土地所有者签订长期合同购买水文生态服务;哥伦比亚考卡谷流域受季节性缺水影响的农户除自愿按升缴纳水费外,每升水额外支付0.5美元水获得许可费对上游的私人土地所有者进行补偿[39-40]。以上案例说明:以产权明晰为前提,森林生态服务受益者愿意为生态服务支付费用,森林生态服务供给者与需求者通过协商的方式确定生态服务补偿标准实现森林生态服务的市场化补偿,即森林生态服务外部性的内部化,使得生态服务需求者可以获得稳定的生态服务,林木所有者实施环境行为的直接成本和机会成本又得到了补偿,实现了生态服务供给者与需求者的双赢。

2.3 水源涵养林生态产权

经济主体享有的某一生态环境资源的占有、使用及收益等各种权利集合形成了相应的生态环境产权[41-42]。生态环境服务及其所依附的资源所具有独特的经济特性,是生态环境产权的客体。健全完善的生态产权应当具备明晰性、排他性、可分离性、可转让性和稳定性等一般的财产权利特征[43]。产权细分是复杂产权实施的重要途径[44],根据水源涵养林生态价值和经济价值及其市场特性,可以将水源涵养林的产权分为生态产权和经济产权。其中,生态产权指保障水库水量和水环境健康安全标准所需的最低水文生态服务供给时一定数量和质量林木的存在,其本质是保障水源涵养林正外部性的存在,即涵养水源和净化水质等水文生态服务的存在。经济产权指在保障正外部性的前提下,可获取经济收益的权利。

水源涵养林的生态产权要求一定数量和质量林木存在的最终目的是为了获得涵养水源和净化水质等水文生态服务,确保水文生态服务能够满足水库水量和水环境健康安全的需要。水源涵养林的经济产权是我们通常所指的林木所有权,包括占有、使用、收益等经济权利。当明确了水源涵养林的生态产权并赋予产权主体可以自由交易的权利,在生态产权分散化后,水文生态服务在一定程度上转化为可以在市场上交易的私人产品 [28]。

水源涵养林生态产权的实质是将水文生态服务从林木产权中分离出来,从而形成以水文生态服务为交易品的市场,通过服务需求者和服务供给者之间“面对面”的博弈协商完成市场交易实现水源涵养林外部性的内部化。这样一来,水源涵养林的生态价值和经济价值分别在不同的市场得到体现,实现了水源涵养林生态价值的市场化补偿。

3 水文生态服务市场化价值的实现

水源涵养林生态产权的有效分离直接形成了水源涵养林的外部性市场,即水文生态服务市场,那么水文生态服务购买价格的确定是其价值实现和外部性市场有效运行的关键。关于生态系统服务功能的价值评估和价格度量,目前已有不少研究,张英等[45]提出了生态产品市场交易的买入-卖出二元价格体系;谭秋成[46]利用选择实验计算了资兴东江湖雾的景观价值;欧阳志云等[47]探讨了生态系统生产总值的概念和核算方法。

目前,流域生态补偿标准正在从单纯基于生态价值评估向上下游谈判协商转变,讨价还价是有共同利益的参与人面临利益分配冲突时试图通过协商和谈判达成合作以解决参与人之间的利益分配问题的一种博弈过程[30],即通过谈判方式解决利益在不同主体间的分配问题。他是一种典型的谈判活动:谈判中当一方向对方提出自己的报价和主要条款后,对方对其包括报价在内的全部内容进行分析,并给与再报价,循环报价的过程使得谈判朝着既有利于自己又能满足对方要求的方向发展,以利于双方最终达成协议,实现双方都能接受的利益分配[48-49]。本文认为,可以将水文生态服务的价格确定看成是水库汇流区农户和水库间的“讨价还价”博弈,通过讨价还价确定水源涵养林水文生态服务的价格和生态补偿的主要合同条款,并以此为依据订立契约约束农户的环境行为和水库的补偿行为。

3.1 基本假设和博弈过程

当明确了水源涵养林的生态产权并賦予产权主体可以自由交易的权利,因水源涵养林的生态产权是从林木产权细分而来,生态产权就伴随林木产权的存在形式分散化于林木所有者之中,水文生态服务在一定程度上具有了私人产品的属性,可以在生态产权市场上进行交易。生态产权市场就是一个“面对面”“一对多”的生态产权流转交易平台,每一个农户因其资源禀赋、时间成本、心理压力不同,目标收益函数系数可能不同,但他们具有相同的函数形式。为了便于讨论,本文将水文生态服务的讨价还价主体抽象为水库汇流区农户(个人或集体)和水库,即存在水库汇流区农户和水库两个博弈方,二者基于以下假设就水源涵养林水文生态服务价格进行讨价还价:①二者均为理性主体,在给定的约束条件下追求自身利益最大化;②二者的保留价格、报价和主要合同条款已经充分包含了所有可获得的有效信息;③讨价还价有时间成本,随着谈判次数的增加,农户和水库都要为此付出代价。

基本原理是:水库汇流区农户是水文生态服务的供给者,水库是水文生态服务的需求者,农户准备将水源涵养林的水文生态服务卖给水库,假设农户和水库的保留价格分别为VF和VC,所有私人信息都内化在这个价格中,那么成交价格区间为(VF,VC)。k为讨价还价的次数,作为激励机制的阶梯奖金为KF(k)=A/k2和KC(k)=B/k2,分别为政府给予农户和水库的奖金。其中A和B表示奖励初始值,且博弈开始时,双方各自提出一个价格:第一次报价,农户和水库提出的价格分别记为PF1和PC1:若PF1≤PC1,则水文生态服务以平均价格成交(该价格既高于农户的出价,又低于水库的出价,符合谈判双方的利益),博弈结束,此时的平均价格P1为水文生态服务的价格;若PF1>PC1,博弈中止,则自动进入第二次,农户和水库提出的价格分别记为PF2和PC2,且PF2

从第一次博弈来看,由于PF1>PC1,即卖价高于买价,博弈中止,因此进入第二次博弈时,农户和水库同时调价或一方调价另一方不变才有可能继续,否则博弈无法进行。农户调价的渠道是PF1>PF2>PF3>PF3>…≥VF,水库调价的渠道是PC1 3.2 模型构建 在保护水源的要求下,水库汇流区农户对水源涵养林进行保护,假设农户实施环境行为的程度是EF(k)≥0,代表农户为保护水源涵养林所投入的人力和资金的程度。农户的环境行为成本是CF(EF)=αE2F(k),其中α表示农户环境行为的成本系数,α>0,且C′F(EF)>0,C″F(EF)>0表示环境行为提升则对应的边际成本递增。因农户自觉实施环境行为,水库的环境监督成本节约是CC(EF)=βE2F(k),其中β表示水库环境监督成本节约系数,β>0。 水源涵养林保护是水源保护的必然要求,能够给流域带来环境福利效应,在保障水文生态服务供给的同时,也会给水库汇流区农户带来环境质量的提升。假设农户实施环境行为对水源涵养林进行保护所带来的环境福利效应为: 其中,W0>0,表示初始福利状况,γ表示农户实施环境行为的环境福利效应系数,γ>0。 假设环境福利效应对农户和水库收益的作用系数分别为πF和πC,πF>0、πC>0;用贴现率ρ表示农户和水库的时间价值,农户和水库的贴现率分别为ρF和ρC。农户和水库的目标都是无限区间内自身收益最大化,则农户的目标函数为: 由于在博弈中嵌入了政府奖励作为激励,给予农户和水库的奖金KF(k)=A/k2和KC(k)=B/k2都是谈判次数k的减函数,且递减率递增。因此,农户和水库的收益在博弈开始时随着博弈次数的增加而增加,在k*次博弈后农户和水库的收益达到了最大值,此后随着政府奖金的加速递减,继续出价谈判农户和水库的收益都将递减,双方在预期继续出价谈判收益要减少时会采取相应的价格策略,争取达成协议,此时博弈终止,P*=(PFk*+PCk*)/2为水文生态服务的价格。 因为水源涵养林的生态产权是指一定数量和质量林木的存在,水源涵养林的抚育和管护是一种长期的环境行为,参照哥斯达黎加森林生态补偿合同执行周期,将水源涵养林生态补偿的合同周期定位五年。一方面避免一次性补偿,水库和农户围绕补偿金额的零和博弈;另一方面便于形成农户环境行为的监督机制。同时,还为动态调整水文生态服务价格留下了空间,使水库汇流区农户可以享有生态资本增值的收益。以农户和水库间的讨价还价确定契约,包括环境行为和补偿行为在内的主要合同条款,对不同的保护行为实施不同的补偿标准,补偿金额可以分期支付,前期仅支付森林再造和保护的直接成本部分,后期根据农户的合同履行情况调整合同价款。在合同执行期间,林木所有者将其林木所产生的水文生态服务和其他生态服务权利出让给水库,待合同执行期满,森木所有者将会和水库重新进行谈判。 3.3 仿真模拟 利用MATLAB软件,对水库汇流区农户和水库的博弈过程进行仿真模拟,对农户和水库目标函数中各项系数的取值说明如下。 (1)农户和水库的贴现率。在本文构建的目标函数中,贴现率ρ表示讨价还价的时间成本,是博弈双方对时间压力的综合反应。影响贴现率的主要因素有:时间的重要程度、机会成本的大小、风险的厌恶程度[50]。每延迟一期达成协议,对水库而言水体污染和水量不足的风险都在增加,而政府的奖金在加速递减;对农户来说将晚一期获得补偿,要面临资金的时间价值损失,同时,政府的奖金也在加速递减。投资收益率既反映了投资的时间价值,又反映了投资的风险,所以本文依据林业和城市供水投资的最低收益率确定农户和水库的贴现率。农户贴现率参照交易活跃的用材林最低投资收益率取值5%(其中无风险收益率2%,风险收益率3%)[51];水库的贴现率采用国家规定供水行业收益率取值10%[52],即ρF=5%、ρC=10%。 (2)环境初始福利和作用系数。为了尽可能的接近实际,本文使用国家森林资源连续清查统计数据,以陕西省为例对初始福利W0、环境福利对农户和水库的作用系数πF和πC、生态服务补偿量Q进行估算。2018年陕西省森林生态效益总价值为4 069.95×108元,森林蓄积47 867×104m3 ;1977—2018年陕西省森林生态效益价值量动态变化中,涵养水源、保育土壤、固碳释氧、积累营养物质和净化大气环境等5项森林生态功能价值量比重无明显变化,其中涵养水源占生态效益总价值比重介于 40.52%~40.70%之间,保育土壤占生态效益总价值比重为8.82%~9.97%[53]。根据2018年陕西省森林生态效益总价值、涵养水源和保育土壤占生态效益总价值比重确定初始福利W0=4 069.95×108,环境福利对农户和水库的作用系数分别为πF=0.10和πC=0.40,生态服务补偿量Q=47 867×104。 (3)政府奖励初始值。根据2018年陕西省生态补偿资金支出9.87×108元(陜西省林业局2018年度部门决算),确定政府给与农户和水库的奖励初始值A和B,保持现行财政支出生态补偿主体和生态补偿金额不变,政府给与农户和水库的奖励初始金额定为A=9.5×108和B=5×107。 (4)农户实施环境行为的环境福利效应系数。根据林业投入产出综合效率确定农户实施环境行为的环境福利效应系数,1993—2002年间,中国林业投入产出综合效率均值为0.994[54],考虑一定的投入产出波动,取值0.95,即γ=0.95。 (5)农户实施环境行为的程度、农户环境行为成本系数、水库环境监督成本节约系数。假设农户实施环境行为的程度,农户环境行为的成本系数为生态效益总价值的百分之一,水库环境监督成本节约系数为农户环境行为的成本系数的百分之一,即α=4 069.95×106,β=4 069.95×104。

(6)报价循环次数、农户和水库第一次报价价格。假设报价循环20次,即k=20;农户和水库第一次出价分别为500元和400元,即VF1=500、VC1=400(若VF1≤VC1则第一次出价后以二者报价均值成交)。

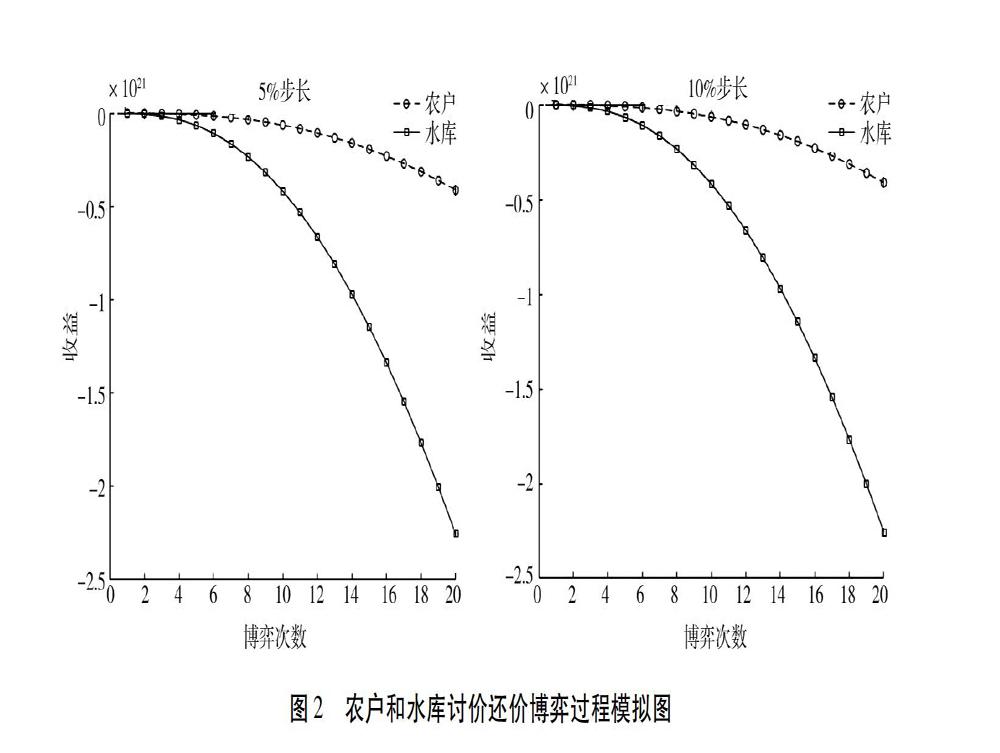

综合以上说明采用如下数据进行仿真模拟,ρF=5%、ρC=10%、W0=4 069.95×108、πF=0.10、πC=0.40、Q=47 867×104、A=9.5×108、B=5×107、γ=0.95、a=4 069.95×106,β=4 069.95×104、EF(k)=1.01k、k=20、VF1=500、VC1=400。关于贴现率使用的说明,仿真模拟时为了简化模拟,假设一次谈判周期为一年,现实应用时需要根据真实的谈判周期对贴现率进行换算。利用MATLAB软件,对水库汇流区农户和水库的博弈过程进行仿真模拟,农户和水库降低(提高)报价的步长为5%和10%的博弈过程仿真模拟输出如图2。

如图2所示,由于引入了政府的奖励作为激励,并且奖金是关于博弈次数的减函数,随着政府奖励的加速递减,博弈双方都要在谈判获利和奖励减少两方面作出权衡,决定继续出价谈判,还是让步达成协议。农户和水库的收益在博弈开始时随着博弈次数的增加而增加,在第二次出价后水库的收益达到了最大值,在第三次出价后农户的收益达到了最大值,如继续出价,双方收益都要减少。因此,水库为避免进入第三次谈判引起自己收益的减少,在第二次出价时会采取提高报价来达成协议的策略。此时,双方的博弈转化为有限次非对称信息下的讨价还价博弈,在条件适当的情况下,博弈双方的保留价格可以在讨价还价的过程中被揭示出来[55],达成共识。因此,引入激励机制后,会减少农户和水库的谈判次数,二者通过有限的较低频次博弈就会达成协议。所以合理的确定政府的奖励函数将有助于降低谈判次数,提高谈判效率。

4 一个可能得解决方案

当前水源涵养林保护与生态补偿的困境在于生态产权缺失,外部性无法内部化。明晰水源涵养林的生态产权,并赋予产权主体可以自由交易的权利,水源涵养林生态产权的有效分离直接形成了水源涵养林的外部性市场,即水文生态服务市场,那么汇流区农户和水库间关于水文生态服务购买价格的确定可以通过讨价还价来实现。农户和水库间在展开讨价还价时关于保留价格、出价策略、心理压力等信息不对称,可以通过引入关于谈判次数k为减函数的政府激励机制来解决。政府给予农户和水库的奖金KF(k)=A/k2和KC(k)=B/k2是关于谈判次数的减函数,随着谈判次数的增加,博弈双方都要面临政府奖励的加速减少,权衡谈判获利和奖励减少两个方面,农户和水库都要定一个折中的价格,这样谈判双方的真实价格信息就被揭示出来,形成水源涵养林水文生态服务的市场价格。这实际上就是一种解决当前水源涵养林生态补偿困境的方法。

首先,根据水源涵养林现状依据林木种类、数量和质量划分类型。其次,农户和水库根据自己的林木类型进行报价,并就环境行为有关的主要条款和价格展开讨价还价。最后,一旦达成交易,农户和水库签订合同,约束农户的保护行为和水库的补偿行为。在这样的机制下,对农户来说,为了最大化自己的收益,需要根据自己的林木类型进行报价,由于PF由农户自己决定,农户不会报出低于自己环境行为成本的价格,即PF-CF≥0,那么就满足了参与性约束条件;再者,农户作为理性人,会根据林木类型进行报价,即按照林木质量进行报价,对质量更好的林木类型报出更高的价格,假设农户Fi的林木质量优于Fj,则PFi-PFj≥0,那么就满足了激励相容约束。对于水库来说,根据林木类型进行报价,质优价高,质劣价低,同样满足了激励相容约束。

引入政府奖励作为激励虽然面临着合理确定奖金初始金额及递减系数等问题,但是它将水文生态服务价格的确定引上了信息揭示的直接机制,在激励相容约束下,行为人没有误报自己信息的动机[56],即农户和水库的保留价格在讨价还价的博弈过程中可以被揭示出来,并最终达成共识。这个机制为农户和水库提供一个“面对面”“一对多”的协商平台,根据Myerson[57-59]的显示原理,间接机制下的均衡都可以被直接机制复制,直接机制下的均衡相比于独裁机制下政府确定的生态补偿标准,避免了农户的激励不相容和参与性约束问题。

目前制约水源涵养林水文生态价值实现的主要瓶颈是生态产权制度缺位和生态价值评估。首先,明晰界定生态产权,消除交易对象模糊不清引起的争议;赋予产权人自由交易的权益,通过流转交换实现产权权益。其次,农户必须具有评估自己林木类型并据此做出报价和讨价还价的能力。鉴于水库汇流区一般都属于教育落后,经济贫困的地区,大多数农户短期内不具备充分的能力进行评估报价和讨价还价,可以通过第三方中立机构代理其报价与博弈,逐步完善水文生态服务市场价格发现功能,实现水源涵养林生态价值的市场补偿。“没有绝对有效的产权安排,只能在状态依存的互动过程中寻求相对有效的产权结构”[44],因此明晰生态产权,使得水源涵养林的所有者因实施环境行为,供给水文生态服务应当获得收益的权利显性化,是实现水源涵养林生态价值市场化补偿的重要条件,而生态产权交易是其实现产权权益的途径。此外,政府应通过对市场主体的规制和完善相关法律体系、资金保障体系、监管评估体系,来保障水文生态服务市场的有效运行。

5 主要研究結论和待讨论问题

本文分析了位于水库汇流区的水源涵养林在生态产权缺失的情况下,必然导致生态治理中的市场失灵,水文生态服务补偿成效不显著,水源保护陷入困境。因此,基于产权的可分性,将水源涵养林的产权分为生态产权和经济产权,其中,生态产权是指一定数量和质量林木的存在,其本质是保障水文生态服务的供给。当明确了水源涵养林的生态产权并赋予产权主体可以自由交易的权利,直接形成了水文生态服务市场,那么水文生态服务购买价格的确定是市场交易得以有效运行的关键。鉴于水库汇流区农户和水库间关于生态服务价格的确定是典型的讨价还价博弈,本文通过构建农户和水库间不完全信息动态博弈模型,研究农户和水库的均衡策略和水文生态服务价格,探索通过需求者和供给者之间“面对面”的购买行为实现生态产权的流转交换和水文生态服务价值,为水源涵养林市场化生态补偿机制的完善提供理论依据。

尽管本文基于生态产权的视角探讨了水源涵养林的生态产权和水文生态服务价值的市场实现途径,但仍有以下问题需要进一步讨论:①生态产权制度的政策法规环境和生态伦理环境支撑问题。②在水库汇流区农户缺乏谈判能力时的谈判代理问题。③如何避免政府被俘获,合理确定政府奖励,保证激励有效问题。④生态产权和经济产权分离后,农户能够在多大程度上使用经济产权而不会侵犯生态产权的问题。

参考文献

[1]梁丽华,王新科,郑现明,等.西安市黑河水源地水环境健康风险评价[J].干旱区资源与环境,2014,28(10):140-144.

[2]KARMAN C C. The role of time in environmental risk assessment[J].Spill science and technology bulletin, 2000, 6(2):159-164.

[3]张跃西,孔栋宝.异地开发生态补偿“金磐经验”探讨[J].浙江学刊,2005(4):223-225.

[4]PAGIOLA S, BISHOP J, LANDELL-MILLS N. Selling forest environmental services: market-based mechanisms for conservation[M].London: Earthscan, 2002.

[5] 郑海霞.关于流域生态补偿机制与模式研究[J].云南师范大学学报:哲学社会科学版,2010(5):54-60.

[6]靳乐山,李小云,左停.生态环境服务付费的国际经验及其对中国的启示[J].生态经济,2007(12):156-158,163.

[7]FLETCHER R, BUSCHER B, The PES conceit: revisiting the relationship between payments for environmental services and neoliberal conservation[J]. Ecological economics, 2017, 132(Complete):224-231.

[8]WUNDER S. Payments for environmental services: some nuts and bolts[R]. 2005.

[9]王军峰,侯超波,闫勇.政府主导型流域生态补偿机制研究:对子牙河流域生态补偿机制的思考[J].中国人口·资源与环境,2011, 21(7):101-106.

[10〗PAGIOLA S, PLATAIS G. Payments for environmental services: from theory to practice[R]. Washington DC:World Bank, 2007.

[11]ENGEL S, PAGIOLA S, WUNDER S. Designing payments for environmental services in theory and practice: an overview of the issues[J]. Ecological economics, 2008, 65(4):663-764.

[12]宋文飛,李国平,韩先锋,等.“产权公共域”与失地农民利益失衡的理论机理剖析:基于租金视角[J].中国人口·资源与环境,2016,26(6):84-93.

[13]曲福田,田光明.城乡统筹与农村集体土地产权制度改革[J].管理世界,2011(6):34-46.

[14]丘水林,靳乐山.生态产品价值实现的政策缺陷及国际经验启示[J].经济体制改革,2019(3):157-162.

[15]肖国兴.论中国资源环境产权制度的架构[J].环境保护,2000(11):7-9.

[16]王万山.中国资源环境产权市场建设的制度设计[J].复旦学报(社会科学版),2003(3):67-72.

[17]周佳雯,高吉喜,高志球,等.森林生态系统水源涵养服务功能解析[J].生态学报,2018,38(5):1679-1686.

[18]陈东立,余新晓,廖邦洪.中国森林生态系统水源涵养功能分析[J].世界林业研究,2005(1):49-54.

[19]莫菲,李叙勇,贺淑霞,等.东灵山林区不同森林植被水源涵养功能评价[J].生态学报,2011,31(17):5009-5016.

[20]李婷婷,陈绍志,吴水荣,等.采伐强度对水源涵养林林分结构特征的影响[J].西北林学院学报,2016,31(5):102-108.

[21]胡振华,刘景月,钟美瑞,等.基于演化博弈的跨界流域生态补偿利益均衡分析:以漓江流域为例[J].经济地理,2016,36(6):42-49.

[22]李昌峰,张娈英,赵广川,等.基于演化博弈理论的流域生态补偿研究:以太湖流域为例[J].中国人口·资源与环境,2014,24(1):171-176.

[23]徐大伟,涂少云,常亮,等.基于演化博弈的流域生态补偿利益冲突分析[J].中国人口·资源与环境,2012,22(2):8-14.

[24]曲富国,孙宇飞.基于政府间博弈的流域生态补偿机制研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(11):83-88.

[25]解建仓,席保军,黄俊铭.流域水资源保护补偿博弈分析及蚁群算法解[J].自然资源学报,2014,29(1):39-45.

[26]徐松鹤,韩传峰.基于微分博弈的流域生态补偿机制研究[J].中国管理科学,2019,27(8):199-207.

[27]JORGENSEN S, ZACCDOUR G. Time consistent side payments in a dynamic game of downstream pollution[J]. Journal of economic dynamics and control, 2001, 25(12):1973-1987.

[28]徐双明.基于产权分离的生态产权制度优化研究[J].财经研究,2017,43(1):63-74.

[29]阿伯西内·穆素.讨价还价理论及其应用[M].上海:上海财经大学出版社, 2005:1-54.

[30]王新年,沈大军.基于讨价还价模型的跨省水源地保护生态补偿标准研究:以于桥水库为例[J].南水北调与水利科技,2017,15(6):88-95.

[31]丁四保.中国主体功能区划面临的基础理论问题[J].地理科学,2009,29(4):587-592.

[32]王昱,丁四保,王荣成,等.地理学区域研究中的外部性认识及其科学意义[J].地理研究,2011,30(4):758-769.

[33]丁四保,王昱.区域生态补偿的方式探讨[M].北京:科学出版社,2010:188-189.

[34]郭中伟,李典谟.生物多样性的经济价值[J].生物多样性,1998,6(3):180-185.

[35]郭中伟,甘雅铃.关于生态系统服务功能的几个问题[J].生物多样性,2003,11(1):63-69.

[36]郭中伟. 生态系统调节水量的价值评估:兴山实例[J].自然资源学报,1998(3):242.

[37]孙平军,赵峰,丁四保.区域外部性的基础理论及其研究意义[J].地域研究与开发,2013,32(3):1-4,26.

[38]丁四保,王曉云.我国区域生态补偿的基础理论与体制机制问题探讨[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2008(4):5-10.

[39]PAGIOLA S. Payments for environmental services in Costa Rica[J]. Ecological economics,2008, 65(4):712-724.

[40]武靖州.国外生态补偿基金的实践与启示:基于政府与市场主导模式的比较[J].生态经济,2018,34(10):195-201.

[41]康京涛.自然资源资产产权的法学阐释[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2015,16(1):79-84.

[42]杨海龙,杨艳昭,封志明.自然资源资产产权制度与自然资源资产负债表编制[J].资源科学,2015,37(9):1732-1739.

[43]谢地.论我国自然资源产权制度改革[J].河南社会科学,2006,14(5):1-7.

[44]张曙光,程炼.复杂产权论和有效产权论:中国地权变迁的一个分析框架[J].经济学(季刊),2012,11(4):1219-1238.

[45]张英,成杰民,王晓凤,等.生态产品市场化实现路径及二元价格体系[J].中国人口·资源与环境,2016,26(3):171-176.

[46]谭秋成.度量生态服务价值的选择实验:方法介绍及案例研究[J].中国人口·资源与环境,2016,26(7):46-52.

[47]欧阳志云,朱春全,杨广斌,等.生态系统生产总值核算:概念、核算方法与案例研究[J].生态学报,2013,33(21):6747-6761.

[48]OSBORNE M J, RUBINSTEIN A. Bargaining and markets[M]. San Diego: Academic Press, 1990:1-2.

[49]CHAE S , YANG J A . An n-person pure bargaining game[J]. Journal of economic theory, 1994, 62(1):86-102.

[50]周筱莲,庄贵军.讨价还价的博弈模型及其现实补充[J].西安财经学院学报,2011,24(3):5-9.

[51]董敏,陈平留,张国防.基于资本资产定价模型的森林资源资产评估基准折现率测算[J].资源科学,2019,41(3):572-581.

[52]于洋,简迎辉.基于实物期权的城市供水PPP项目投资决策分析[J].水利经济,2017,35(3):22-25,41,76.

[53]张岗岗,惠刚盈,杨瑷铭.陕西省森林生态效益动态预估[J].生态学杂志,2019,38(4):1104-1112.

[54]田淑英,许文立.基于DEA模型的中国林业投入产出效率评价[J].资源科学,2012,34(10):1944-1950.

[55]王刊良.非对称信息下讨价还价的动态博弈:以三阶段讨论还价为例[J].系统工程理论与实践,2010,30(9):1636-1642.

[56]DASGUPTA P, MASKIN H E. The implementation of social choice rules: some general results on incentive compatibility[J]. Review of economic studies,1979,46(2):185-216.

[57]MYERSON R B. Incentive compatibility and the bargaining problem[J]. Econometrica, 1979, 47(1):61-73.

[58]MYERSON R B. Optimal coordination mechanisms in generalized principal-agent problems[J]. Journal of mathematical economics, 1982, 10(1):67-81.

[59]MYERSON R B. Cooperative games with imcomplete information[J]. International journal of game theory, 1984, 13(2):69-96.