曹斐 这是一座时代舞台,同样也是一间世界剧场

张娜

2021年春天,“曹斐:时代舞台”,这场艺术家曹斐迄今为止规模最大、最为全面的回顾展在北京UCCA尤伦斯当代艺术中心拉开帷幕。这也是她于中国大陆举办的首个机构个展。

艺术家把自己长达20年的创作作品的场景,复原到展览空间中,广州的、北京的、世界的、过去的、当下的、未来的。

UCCA被塑造成一个错综复杂的城市,更迭着不同的时代,记录着展望着对于未来与未知的猜想、讽刺与喧嚣……

作为中国最杰出的当代艺术家之一,曹斐运用影像、戏剧、虚拟现实技术和装置等多元媒介,以超现实的表现方法反映了全球化浪潮下中国社会的时代变迁,以及社会疾速发展对个体生活的影响。从最早就读于广州美术学院的实验戏剧作品,到近年探究北京街区历史的大型跨学科项目,展览以“南方游戏”“都市乐园”“车间内外”和“另类实境”四个主题展开,对曹斐过去20多年的艺术实践和艺术发展脉络进行了集中呈现与梳理。

不禁赞叹曹斐是一位强悍的女性艺术家,她用智慧呈现出如此气势磅礴的图景。

一个看过展览的女孩感慨,“20世纪结束了,但我们怀念它。时代终将走向终点,归乡的人们会在尽头相逢。”

我们在艺术家的工作室,与曹斐相逢。

曹斐

1978年生于广州,现在北京工作及生活。曹斐是活跃于国际舞台的中国艺术家。她的作品融合社会评论、流行美学,参考超现实主义并运用纪录片拍摄手法,反映当代中国社会疾速发展的变化。曹斐曾参加过的国际双年展和三年展包括:上海双年展、莫斯科双年展、台北双年展、第15及17届悉尼双年展、伊斯坦布尔双年展、横滨三年展,以及第50、52和56届威尼斯双年展。她的作品曾在伦敦泰特美术馆、蛇形美术馆、白教堂美术馆、纽约新美术馆、古根海姆美术馆、纽约现代艺术博物馆,巴黎蓬皮杜艺术中心、巴黎东京宫、路易威登基金会等地展出。2016年。曹斐在纽约MOMA PS1举办首个个展。

近期项目包括2018年香港大馆美术馆个展和杜塞尔多夫K21美术馆回顾展,以及2019年6月在蓬皮杜艺术中心举行的个展,8月APPLE和纽约新美术馆合作的增强现实艺术项目,2020年在伦敦蛇形美术馆举办个展。

曹斐于2010年获提名“Hugo Boss雨果博斯艺术奖”及“未来一代艺术奖”。2006年和2016年分别获得“中国当代艺术奖CCAA”的“最佳青年艺术家”奖项及“最佳艺术家奖”。2016年获“昆卡双年展”的“Piedra de Sal奖”。曹斐曾担任2014年第八届柏林双年展策展人遴选委员会评委;2016年荷兰博尼范登当代艺术奖评委;2019年担任HUGO BOSS亚洲新锐艺术家大奖评委。以及劳斯莱斯“缪斯”全球艺术项目艺术家遴选委员会提名人。

我的2020,不安之岛

2020年,对于地球人来说太魔幻了。曹斐在新加坡待了十个月,直到一年之后谈论起来,她仍然觉得历历在目。

“和家人一起困在了新加坡,北京是我自己的地方,即便不出门,那种感觉是不一样的。在相对陌生的环境中,还有文化上的差异,让我觉得有些透不过气来。”

让艺术家感慨的是,连小婴儿也戴口罩,孩子一出生就看到的便是人必须要戴口罩的。

人的生活都变成自家的了,小孩天天在家,玩电脑游戏、上网课,未来的生活就是在线上,人因此收缩了。

在因疫情隔离新加坡的阶段,艺术家创作了作品《不安之岛》,意在通过作品把那段刻骨铭心的时间记录下来。

紧急生活成为了日常,艺术家认为,这种动荡可能比预期的更久一点,我们已经进入一种不确定的难以被计划的状态,一切被打断了。

“这对人类而言会有一种挫折感吧,之前你起码是自由的,现在很多国家都关闭国门,世界在这种割裂和封闭下,人生存的问题都会遇到考验。”

人类发展到一个时间点,它带来的世界是有一种规律的。比如说埃博拉病毒是因为过度在非洲的开采深入了丛林,把丛林里面的病毒带到人类当中,完全交叉到现代生活里面。

“我们不知道今天的病毒是怎么出现的,从生态的规律,人类跟世界、跟植物、跟动物的规律里面,它就是会某个点让人类被迫要终止。我看到这些场景,觉得怎么那么熟悉啊,后来一想我曾经拍摄过。我在想象里面遭遇过,甚至我经常会有很多这样的梦境。

这种梦境可能是不确定的、不安的一种感知的表达,都是在潜意识里面。”

即便如此,人类还得执法、还得出门、还得生小孩,人的适应性很强,在这种困境里面,在极端里面其实还得活下去。

2021时代的舞台

“曹斐:時代舞台”,这是艺术家在国内做的第一个个展。UCCA馆长田霏宇称这个展览是艺术家的中期回顾展,所谓中期回顾,就是当创作生涯到达中间的过程时候的小结。

艺术家20岁左右就开始创作,展览中呈现了她最早的作品,甚至是大学时候拍摄的舞台剧都包含其中。“我不是学表演的,大学时候创作舞台剧完全是因为兴趣,所以像这样的东西也会放在整个展览的脉络里面。”

那部舞台剧已经有独立创作与表达的萌芽,从它上面能看到艺术家后来的创作。

配合的出版物,配合的策展人的概念,整个展览为观众梳理出—个艺术家20年来创作的脉络。

展览分为几个项目——比如对社会城市化的关注、艺术家创作表达里面的对比,像《白日梦》、对生产对工厂的关注……

“我在中国南方出生,1978年,也就是改革开放那一年,这个年份对我是很重要的时间点。”

作为一个艺术家,曹斐经历了改革开放的成长带给她的变化。现在看来,那些作品呈现出摩登的面貌,又是复古魔幻的。

“因为在广州在南方改革开放的时候受到冲击最大,所以我的作品的面貌有可能会丰富多彩,很多颜色,早期的东西会很热闹,有很多歌舞。”

后来的作品为什么那么多关注社会的变迁,因为那边改革开放的时候,这种商业大厦带来大量的房地产项目,城市的变化,拆迁改造等等,包括珠三角的制造业工厂等等。

在本次展览中,曹斐首次展出了其最新的长期跨学科项目“红霞”,项目的主体由科幻电影长片《新星》(2019)和纪录片《红霞》(2019),以及两件虚拟现实和增强现实作品构成,此外还包括在项目研究过程中,艺术家及其团队在民间搜集的众多文献与实物,从多个维度展现了该社区的前世今生和不定的未来,刻画了个人乃至集体的时空遭际。

曹斐还亲自深入互联网购物产业的核心,在互联网电商企业京东仓储和物流基地拍摄完成了“亚洲一号”项目。该项目包括在中国首次展出的《亚洲一号》(2018)和《11.11》(2018)两件作品。

2019年Prada携手艺术家曹斐打造了一个由蔡徐坤出演的特别项目《人类几乎》(Code Human)。在这部作品中,曹斐将影片置于未来考古学的情景中,在一所“未来人类博物馆”中……

这些完全可以解释艺术家的展览为什么叫时代舞台,其实也是艺术家本人在见证的—个时代。

这个“时代”是丰富而庞杂的,一天是看不完的,如果感兴趣了解完,有可能要三天。因为有些作品特别长,比如电影院中放映了整整一部影片,大概一个多小时时长。

“这个展览的呈现是没有线性的,有一个地图,地图里面会覆盖着策展人安排的几个线索,比如你要找城市,黄色的板块全是关于城市,这就像是迷宫一样,你要寻找,要不你就随机在里面看到什么是什么。”

艺术家说。

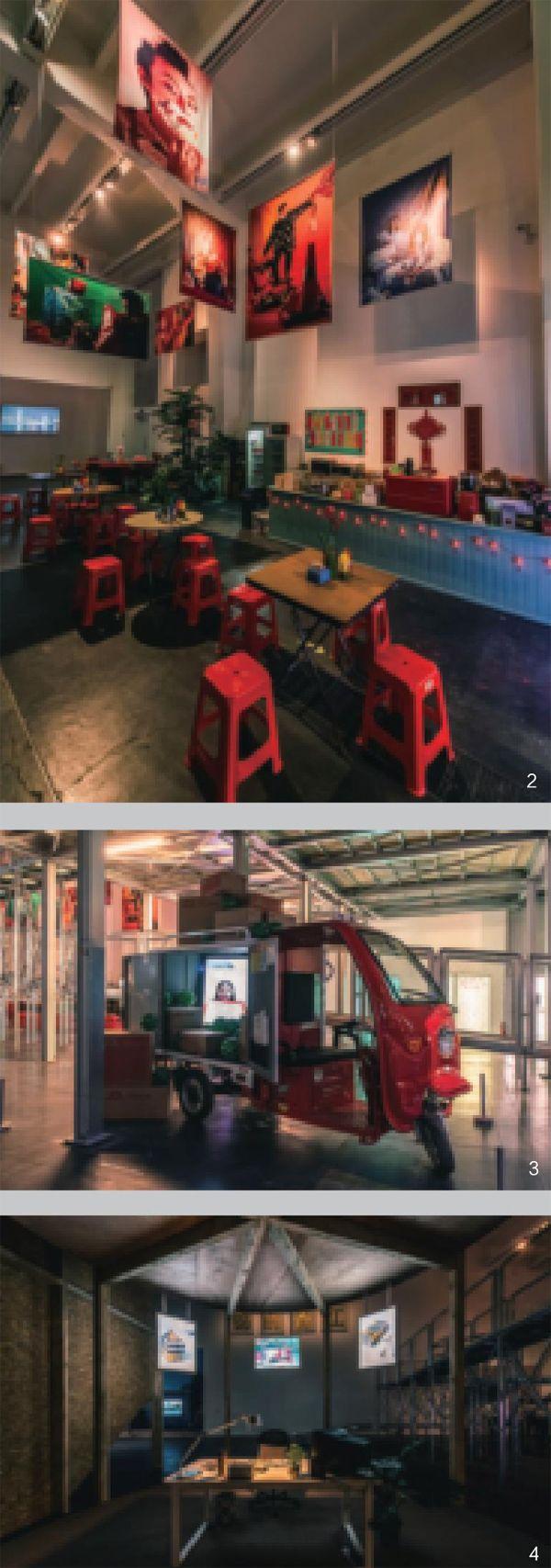

1.展览现场

“修炼是一种应对现状的方法”

Q度过2020年之后,你认为最完美的快乐是怎样的?

A我觉得最完美的快乐是一种限制性的快乐。现在有很多限制性,如何在限制、在缩减的行为空间里面,找到这种平衡是一种能力。

2020年以后,我们的空间,我们的行为都被收缩了,有些时候你仅仅能在自己家里活动,当下更需要这种内部消化。

比如我看到楼下人们在打太极,原来我从没觉得他们打得有多么快乐,但是人的行为被缩减到这种情况,会让我觉得修炼是一种应对之路。如果疫情持续两三年,你可以就当读个研究生,列一个书单进行阅读;或者瘦身塑形,让自己变得更加强壮舒适,找到一个方向。还有便是“内化”,空间收缩以后找到一种自身跟空间是跟自己情绪的协调性——有家庭的可能需要面对自己跟家庭,如果单身的话,你可能面对自己的处境,跟自己的相处模式。

Q目前你最恐惧的是什么?

A恐惧战争,我觉得疫情已经常态化,疫情一方面是可控的,一方面也是蔓延的。

它有一部分不可测,在这种不可测里面,全球都会产生动荡,欧洲那么多国家经济那么差,失业率那么高,情况会很恐怖了。

世界卫生组织、医生、我们人类还需要一些年头来跟病毒进行搏斗。

Q目前你最需要拥有哪种才华进入到2021年?

A我之前一直在忙碌,在疫情之前,我们所有东西都是往前的。

当一切暂缓或者静止的时候,如何自洽,去平衡焦虑的情绪,我们需要一种能够解决自己焦虑的能力。我现在的状态还是很好的,展览正在进行中,我完成了一个整体的回顾、整理、缩影,就像是年终盘点一样,展览在盘点我过去的这20年。这个时候的创作是一种重新创作,是作品与作品之间的创作。

Q你的老师是哪些人和哪些事情?

A父母,我的父母是老师也是艺术家,我之所以成为艺术家,很大程度上是因为我的家庭。

很多艺术生的父母不支持他们走这条路,社会上也会有评论说艺术生生活没有保障,成功很难,生存是挺现实的一个问题。但我父母给了我一个很好的保障。

Q你认为自己最伟大的成就是什么?

A最伟大的成就是成为艺术家,这个身份非常宽松,如果你是科学家,你是教育家,你是需要承担责任的。而艺术家只需要对自己负责,所以他很自由。你可以把“艺术家”作为自己終身的职业。能自豪地把艺术作为我的标签,这对我来说非常重要,在当代这也是非常需要勇气的。

Q你自己痛恨身上哪一个特点?

A对家人没有那么好对外人很好,没耐心。我工作起来是一个比较工作狂的人,巴不得一天到晚都对得起那份工作。

对孩子就不如工作那么激进,也有点简单粗暴,我不是那种温柔型的母亲。

我对孩子一温柔,他们就跟我说,妈妈你别装了。

Q你最喜欢的旅行是哪一次?目前如果可以到处走了,你最想去的是哪里?

A我最近还在想,以前每个月都有国际旅行,都是因为展览工作。我受我爸爸影响很大,他以前也是到处出差,顺便把我们带上,我们小时候就在旅行了。后来自己长大了以后,就像我爸一样就是所有的工作跟旅行糅成一体了,有时候也会带上我的孩子,所以我后来已经不会享受这种纯粹的旅行了。

我真的现在既向往又不向往,可以去,但对我来说都一样,欧美任何国家都一样,我真的并没有一个我特别想去的地方,没有目的地。

Q你最痛恨别人身上什么特点?

A有的人很小气,有的人歧视女性的能力,这都是我很痛恨的。

Q你最珍惜的财产是什么?

A我现在最珍惜的也是我之前最不珍惜的东西,就是时间。

我的展览上有一个专门区域展示我爸妈写的纸条、小时候的数学本、青春期收藏的唱片……那是一个对时间的见证。

我想要拥有时间或者拉长时间,时间说明了很多东西,包括我跟孩子的关系。

我生儿子的时候,看著他的样子,开始思考我身份就要改变了;我看着我老公,我会想象,我们七老八十的时候会怎么样。

Q你认为哪种美德是被过高评估的?

A被高估的美德是智商,因为我一直觉得EQ是最重要的,我觉得高智商领导低智商的理论是误区。

Q你使用过最多的单词或者词语是什么?

A“uncertain”,不确定和不安稳。我在新加坡的时候,认为何时回到中国是不确定的,疫情发展到什么程度是不确定的,一切的一切都是不确定的。虽然那时候在北京也出不去家门,但你就是不觉得北京小。在新加坡我待三天就已经觉得很难受了。

Q在你这一生中最爱的人或者东西是什么?

A孩子,孩子还相对幼小。我是一个很重感情的人,作品其实是与情感有链接的。

我在我的孩子身上看到他们有我身上的一些基因,看到他们逐渐长大,像镜子一样反射出我的基因。

我对孩子的期待和爱,就像是我父母看到我成为艺术家很开心,虽然对于他们而言,我的艺术形式是新的,不像他们画画、做雕塑,单一的媒介。

我孩子跟我说,“我要早一点生小孩,那样我会有很长一段时间陪他”,他已经知道人跟母亲之间交集,是从母亲生他的时候那一刻决定的,他已经开始觉得与我相处的时间少了。

Q有些女性艺术家,结婚或者生小孩之后,创作的方向会发生变化。

2.3.4.展览现场

A这个变化就像人的胶原蛋白,年轻的时候青春有活力充满了胶原蛋白,艺术创作也是可以通过荷尔蒙创作的。

女性心思比较重,有了家庭和小孩,他们对于家庭教育和情感教育会投入的更多,随着时间的流逝,胶原蛋白消散,家庭也会消解他们身上的能量。

就像我女儿问我,为什么女人要喂奶男人就不用?我对她说,这是上帝安排好的角色,女性有双乳,去哺育。男性则是拥有肌肉,所以去捕猎去守护家庭。现在社会赋予女性很多的责任,一方面她们要去哺育,另外一方面,在工作的环境中她们又要去捕猎,其实是挺难的。

Q如果你能选择的话,希望让什么重现?

A我妈妈前几年腿不好,我还是希望她能回到过去,能够站起来轻松走路,

在我的家庭,我们子女这些情商部分都是从我妈妈那边来的。

在UCCA的这次展览中,也展出了我妈年轻时候(大概我八个月的时候)给我做的头像。

我是特别要安定的人,作品的内容怎么折腾,但是我的家庭结构是需要很稳固的。