血管内介入治疗大脑后动脉夹层动脉瘤

黄啸元,冯冠军,吴红星,帕尔哈提·热西提,杨小朋

(新疆维吾尔自治区人民医院神经外科,新疆 乌鲁木齐 830001)

颅内动脉瘤发生于大脑后动脉(posterior cerebral artery, PCA)者相对较少见,多表现为夹层动脉瘤,位置深在,处于脑干附近,开颅夹闭风险高、动脉瘤暴露难度大,术后并发症多。随着颅内血管介入技术和材料的进步,血管内栓塞已用于微创治疗PCA动脉瘤,效果较好且安全[1]。本研究观察血管内治疗12例PCA夹层动脉瘤的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2016年1月—2019年12月12例于新疆维吾尔自治区人民医院接受血管内治疗的PCA夹层动脉瘤患者,男5例,女7例,年龄23~79岁,平均(41.5±12.3)岁;其中4例动脉瘤破裂,1例以突发昏迷入院,3例以突发头痛、恶心、呕吐急诊入院,头部CT均提示蛛网膜下腔出血,8例因头痛就诊或MRA、CTA检查发现动脉瘤;均经DSA明确诊断,10例为单发动脉瘤,1例多发动脉瘤合并烟雾病,1例合并后交通动脉瘤;术前Hunt-Hess分级:0级8例,Ⅰ级2例,Ⅱ级1例,Ⅲ级0例,Ⅳ级1例。

1.2 仪器与方法 采用Siemens Artist Q Zeego DSA机。对破裂动脉瘤急诊行DSA检查同时栓塞动脉瘤;未破裂动脉瘤择期于全身麻醉下行DSA检查,评估动脉瘤情况,而后行动脉瘤栓塞术。以改良Seldinger法穿刺右侧股动脉,5F造影导管行全脑血管造影及三维旋转重建,观察动脉瘤大小、形态及载瘤动脉供血区代偿情况等。穿刺右侧股动脉后,以6F导引导管超选优势椎动脉至C2水平,行正侧位造影及三维重建,选择工作角度,根据动脉瘤位置、载瘤动脉管径及其供血区代偿情况选择手术方式:①对P2A段以远及P2A-P2P交接动脉瘤,经造影评估代偿情况良好后,在路图指引下将Traxcess14微导丝带Headway17微导管送至动脉瘤腔远端侧满意位置后,依次向动脉瘤腔内置入2D及3D弹簧圈,至造影提示载瘤动脉完全闭塞后结束手术;②对P1段和P2A段动脉瘤,闭塞载瘤动脉风险高、血管条件允许支架植入者行支架植入术及弹簧圈栓塞,围手术期予口服抗血小板聚集药物;③对P1段和P2A段动脉瘤植入支架困难、闭塞载瘤动脉风险高者单纯以弹簧圈栓塞;④对蛛网膜下腔及脑室出血量大合并急性脑积水者于弹簧圈栓塞术后行脑室钻孔引流术。术后予补液等支持治疗,对动脉瘤破裂者予解痉、降颅压、预防癫痫等对症治疗。

1.3 疗效评价及随访 术前、术后即刻行DSA检查,采用Raymond分级[2]评估动脉瘤栓塞效果。术后规律随访,定期复查DSA并评价其功能状态。采用改良Rankin量表(modified Rankin scale, mRS)[3]评价患者神经功能状态。

2 结果

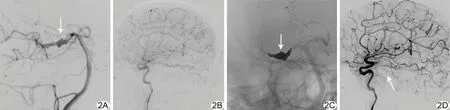

12例PCA夹层动脉瘤中,动脉瘤位于PCA P1段2例,P1-P2段2例,P2段6例,P3段2例(1例合并P4段),血管内介入栓塞治疗均获得成功。对其中2例单纯以弹簧圈(EV3及Microvention)栓塞动脉瘤,8例以弹簧圈(EV3及Microvention)闭塞载瘤动脉(图1、2),2例植入支架(Solitaire支架,EV3)辅助栓塞;1例合并P4段非责任小动脉瘤,未予处理,仅处理责任动脉瘤。1例PCA动脉瘤破裂合并P1段开窗及烟雾病(图3),单纯以弹簧圈栓塞责任动脉瘤,术后6个月行颞浅大脑中动脉(middle cerebral artery, MCA)搭桥术。术后即刻复查DSA显示Raymond分级1级10例,2级2例。

术后4例诉头痛,经对症治疗后2周内均好转。未见动脉瘤破裂出血及脑梗死等严重并发症。12例均完成随访,随访时间3~48个月,平均13.6个月,期间影像学检查均未见动脉瘤复发,无新发神经功能障碍及颅内再出血;末次随访时mRS 0分10例,1分1例,2分1例。

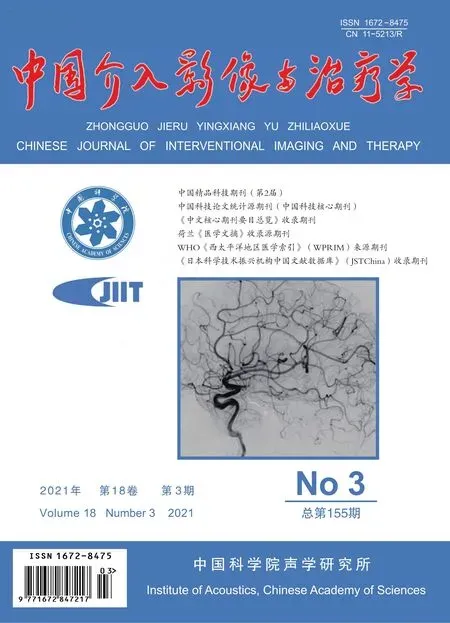

图1 患者男,24岁,左侧PCA夹层动脉瘤,单纯以弹簧圈栓塞载瘤动脉 A.术前DSA示左侧PCA P2段夹层动脉瘤(箭); B.左侧颈内动脉造影示左侧MCA代偿良好; C.以弹簧圈栓塞后,载瘤动脉完全闭塞(箭); D.术后即刻复查颈内动脉造影,术前P2段夹层动脉瘤不复显影,左侧MCA代偿PCA情况良好

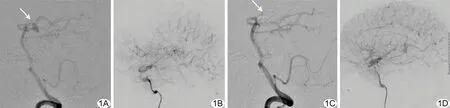

图2 患者男,29岁,右侧PCA夹层动脉瘤,以双微管弹簧圈栓塞载瘤动脉 A.术前DSA示右侧PCA P2段夹层动脉瘤(箭); B.术前右侧颈内动脉造影示右侧MCA代偿PCA情况良好; C.完全栓塞动脉瘤(箭),闭塞载瘤动脉; D.术后1年复查右侧颈内动脉造影显示MCA代偿PCA情况良好(箭)

图3 患者女,23岁,左侧PCA开窗并P1段夹层动脉瘤合并双侧烟雾病,单纯以弹簧圈栓塞PCA夹层动脉瘤 A、B.术前DSA(A)及三维旋转重建图像(B)示左侧PCA开窗并P1段夹层动脉瘤合并双侧烟雾病; C、D.术后DSA(C)及三维重建图像(D)示动脉瘤完全栓塞(箭)

3 讨论

PCA夹层动脉瘤在颅内动脉瘤中少见,发病年龄相比其他部位颅内动脉瘤及PCA囊性动脉瘤偏小,文献[4]报道PCA夹层动脉瘤患者平均发病年龄为38~50岁,本组纳入患者平均年龄41.5岁,而颅内动脉瘤患者年龄50~60岁。破裂PCA夹层动脉瘤起病一般为动脉瘤破裂所致蛛网膜下腔出血、脑室或脑实质出血,部分未破裂动脉瘤体积较大,可出现占位效应,患者多以头痛症状就诊[5]。PCA动脉瘤位置深在,且邻近脑干,开颅手术困难,常累及重要穿支动脉,术后并发症多。随着神经介入技术和材料的逐渐进步,血管介入技术凭借其安全、微创等优点成为治疗PCA动脉瘤的首选方式[6-7]。

PCA夹层动脉瘤治疗方式与其解剖分段相关,术前需评估动脉瘤所在分段及载瘤动脉供血情况[8-9]。PCA通常分为4段,P1段为PCA起始部到后交通动脉连接处,又称交通前段;P2段又分为P2A和P2P段,PCA绕大脑脚行于大脑脚池为P2A段,而后进入环池至颞下分支起始部止为P2P段,又称环池段;P3段为PCA绕顶盖而行,后穿过四叠体池,至丘脑枕处及外侧膝状体下方、距状沟前端,又称四叠体段;P4段为P3段末端向后上发出的顶枕动脉和距状沟动脉。PCA各段中,以P2段动脉瘤发生率最高,达48%左右[10],本组中动脉瘤位于P2段者占50.00%(6/12)。手术治疗PCA各段动脉瘤的方式与各段分支血管相关。P1段和P2A段多发出包括丘脑后动脉、大脑脚穿支及脉络膜后内侧、后外侧动脉,上述分支血管一旦闭塞可能出现严重神经功能障碍,通常情况下应尽可能不闭塞P1段和P2A段动脉瘤载瘤血管,术中尽量选择单纯弹簧圈栓塞或支架辅助栓塞动脉瘤。本组对P1段及累及P2A段的动脉瘤施以单纯弹簧圈栓塞及支架辅助弹簧圈栓塞,术后临床及影像学随访未见动脉瘤复发、出血及新发神经功能障碍。位于P2P段以远的动脉瘤长期影响载瘤动脉穿支血管的血流动力学状态,于供血区逐渐形成丰富的侧支代偿,故对P2P段以远动脉瘤,闭塞载瘤动脉相对安全。既往文献[11-12]报道,闭塞载瘤血管治疗PCA动脉瘤后,患者出现神经功能受损的概率较低。本组对P2P段以远动脉瘤以弹簧圈闭塞载瘤动脉,预后均良好,未出现神经功能受损。本组12例中,以弹簧圈闭塞载瘤动脉治疗动脉瘤8例,术前全脑血管造影提示MCA代偿PCA供血区情况良好,术后恢复亦较好,均未出现严重神经功能障碍。van ROOIJ等[13-14]报道,PCA动脉瘤合并其他脑血管疾病的概率高于其他部位动脉瘤。本组对1例PCA动脉瘤破裂合并双侧烟雾病患者一期单纯以弹簧圈栓塞责任动脉瘤,6个月后再次入院行颞浅大脑中动脉搭桥术,术后随访显示桥血管通畅,脑血流改善,动脉瘤未见复发,病情恢复良好。

总之,血管内治疗PCA夹层动脉瘤效果良好,安全性高,但仍需加大样本量进行长期随访观察。