社会信任视角下社会治理共同体的构建

万志彬

摘 要:浙江省平湖市的“友邻善治”是以相互信任为基础,在充分实践社区治理和服务工作的基础上形成的特色社区治理模式,即以三级友邻网络为主体,以友邻发展学院、友邻基金和社会支持为支撑,以友邻项目、友邻活动和邻里服务为载体,通过“三网六事”工作法开展社区治理和服务。研究发现,社会信任在社区治理中,能够助力重返熟人社会、培育共同追求、生成群体认同和构建社会治理共同体,推动社区治理与服务从“刚性治理”向“刚柔并济”、社区邻里从“淡漠疏离”向“守望互助”转变。

关键词:信任;社会治理;社会治理共同体;友邻善治

一、研究背景

自从党的十八届五中全会提出“社会治理精细化”这一高度的浓缩概念以来,社区自治创新有了明确的方向。社区自治作为社会期待与政府作为的交集,其中涉及的各项事务就如同日常生活中的柴米油盐酱醋茶一样繁多。党的十九届四中全会指出:“必须加强和创新社会治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。”党的十九届五中全会更是明确提出了“社会治理特别是基层治理水平明显提高”的新要求。基于此,社会自治应该塑造相互信任的社会治理共同体,朝着实现政民良性互动、社会共建共治共享、人民内心幸福感充盈的方向发展。

浙江省平湖市当湖街道“友邻善治”的治理模式深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕街道党工委、办事处工作大局,以社区强基、社工赋能、友邻善治为支点,积极探索在社会治理中多元主体共同作用的有效途径,坚持创新与务实、重点突破与整体推进相结合,全面提升社区自治的科学化水平,推进共建共治共享的基层治理新格局,为当湖街道“善美当湖”建设发挥了应有的作用。

二、信任:社会治理中的道德规范

无论是东方儒家文化起源的《论语》,还是西方基督教文化滥觞的《圣经》,都将信任作为经典论题一遍遍论述,信任是现代民主社会不可或缺的关键要素。信任可以简化社会治理的复杂性,并同时提升民主治理绩效。

信任有助于密切个体与个体、个体与组织的联系,并促进进一步的相互合作以达到共赢。信任作为互惠性规范,镶嵌在社交网络中,产生的互惠精神又依赖于高度的社会信任。因此,信任成为支撑共同体的基础性美德,缺少了相互信任,共同体就不可能自发形成。在一个有规律的、诚信的、相互合作的共同体内部,成员会基于共同认可的准则,对其他成员有所期望,这一期望便是信任[1]。

信任的价值正是社会资本的价值[2],我们的日常生活也离不开信任[3]。无论是一个国家还是只有几个人的小组织,凝聚在一起的理由有很多,但分裂的理由一定是源于信任缺失[4]。信任主要分为三种类型:第一是以利益为导向,信任方必须按照被信任方的意愿去行动,否则无法预知不行为给自己带来不可估量后果的威慑性信任;第二是基于他人行为的可预测性,与他人充分交流并了解而充分预测他人行为的了解型信任;第三则是基于对他人意图的高度理解和认同的认同型信任[5]。

信任作为一种道德规范,其本身就可作为一种社会润滑剂或是资源。信任是一种对于他人或组织的价值观念,是在理性判断下产生的感性选择。信任处于理性和感性之间,既有基于现实的客观判断,也有出于情感的主观判断。任何人对于他人或组织产生信任,首先是出于对现实的客观判断,思考现实收益与实际付出之间的差距,一旦有过交集产生信任,基于思维惯性与主观倾向,会表现出感性的价值选择。共同体的成立是基于每一个成员内心的道德习惯和道义回报。而信任是支撑共同体的基础共识,缺少了相互信任,共同体不可能自发形成。

三、友邻善治:基于信任的共同体构建

社会治理最核心的问题就是如何保障现代社会秩序,这也是大部分创新首先要解决的问题。习近平总书记指出,社会治理要处理好活力和秩序的关系[6] 。社会治理创新本质上就是解决社会秩序和活力的问题,而社会秩序作为共同体的内在网络,需要以信任为纽带来维系。

平湖市当湖街道于2016年被浙江省民政厅确认为第一批“浙江省城乡社区治理和服务创新实验区”以来,秉持“以邻为伴、与邻为善”的友邻自治理念为核心,整合和重构了传统人际社会的邻里关系,在此基础上以“三网六事”构建了“友邻善治”的新模式。“友邻善治”作为一种以信任为纽带,链接散落资源、深化多元主体合作的基层自治模式,为城镇化背景下探索构建社会治理共同体提供了新路径。

(一)“立体式”友邻体系:构筑居民自治循环体

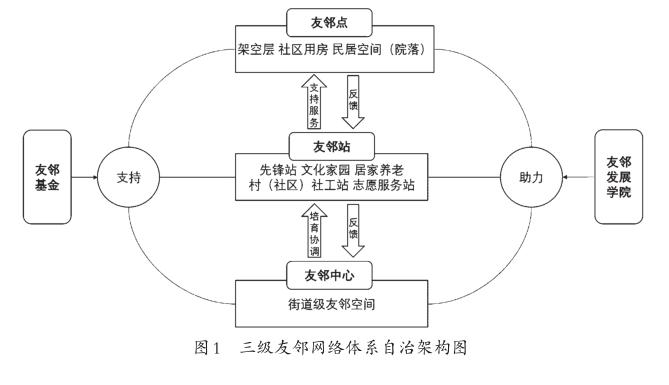

当湖街道共建立了250个友邻点,27个友邻站和1个街道级友邻中心。“友邻善治”的三级网络体系如图1所示,从纵向来看,居民前往以社区用房为载体的友邻点反映情况、发表意见,信息收集起来汇总到社区内专门开辟出来的友邻站,将有意义的、有必要的意见再次反馈到街道内的友邻中心进行商讨,吸取多方意见再次反馈回友邻站,令其解决居民问题,而友邻点又与友邻站联系十分紧密,能更好地支持友邻点的工作。从横向来看,当湖街道划拨专款用作社区友邻基金,支持友邻中心、友邻站、友邻点在吸取群众意见的基础上培育品牌项目,搭建友邻网络“动力源”。同时,街道又与浙江工业大学等三所高校开展合作,成立一所实体化运行的友邻发展学院,为友邻中心、友邻站、友邻点提供智库支持。

“友邻善治”是通过三级友邻网络体系来构建社区治理新模式,形成以友邻中心为核心,友邻站为中坚、友邻点为基站的自治架构。邻里之间的信任有助于共同体内成员关系的和谐融洽,还能成为维系共同体的纽带,成为助力社区自治的坚实力量。

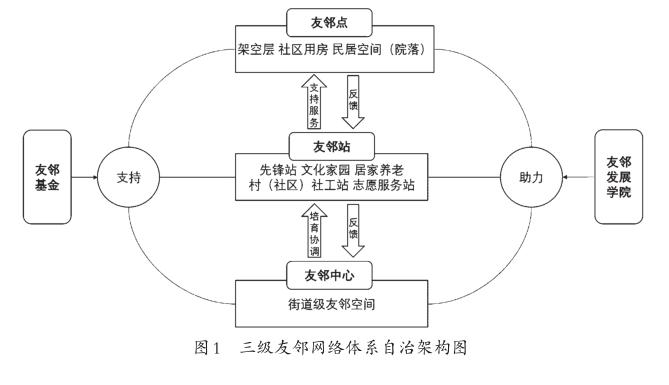

(二)“互助化”友邻服务:激活熟人社会内生力

“三网六事”最早发源于当湖街道北河溇社区,后逐渐推广至全街道。“三网六事”与街道友邻中心形成了三级友邻网络体系。“三网六事”最具特色之处在于依托三级社会网络完成民主议事。通过构建社区友邻圈,依托村居乡贤、志愿人士、单位企业、街道社工以及社会组织等多方力量在各自领域的优势,在实际治理过程中,逐步探索出一套以三级友邻网络为平台,以“提、議、参、定、评、推”六个步骤为核心的“三网六事”工作模式,如图2所示。

在第一层小区熟人网中,居民之间彼此熟悉与信任,可以放心地在友邻点“自主提事”,继而提交友邻站“民主议事”,在家门口商议事情。在第二次社区空间网中,居民信任居委会与政府,在需要多方联动的情况下能放心将自己的事情交由党组织,由党组织牵头邀请各方“约请参事”,之后在友邻中心的指导下“项目定事”,整合社区资源,以专业化、规范化的方式激发社区自治活力。在第三层街道资源网中,街道基于对社区与居民的信任,由专业机构进行“专业评事”,评审并督导项目的运行,最后由友邻中心反向“按需推事”,根据社区的真实需求将自治共治的成功方案推广普及。

(三)“永动性”友邻机制:打造居民互助同心圆

上面千条线,下面一根针。居民自治共治的主动性往往需要街道与社区居委会牵头调动,并号召多方力量参与进来。多元主体在社区共同体内通过日常活动与深入交流增进信任,组建成社区共同体内的友邻力量,如图3所示。

当湖街道与高校合作成立友邻发展学院,围绕“友邻善治”工作的实际需求进行培训,重点培养街道社区与村落中的“精英人才”。在培养社工方面重点强化全科社工,制订人才培训计划,将社区网格员、当湖好帮手等纳入“友邻使者”的圈子,吸取他们在实际生活中的有益经验来助力解决居民的生活问题。同时,把离退休党员、在职职工、乡贤等各阶层、各领域的代表集中起来,在“友邻善治”的过程中发挥党员先锋带头作用,推动友邻圈逐步扩大。在友邻组织方面,通过社创中心的培育,成立各类自治会、管委会、互帮团,在社区自治与志愿服务中发挥带头作用。各类艺术团、文艺社也加入进来,助力“友邻善治”的文化生活。

(四)“协同性”友邻系统:构建社区自治共同体

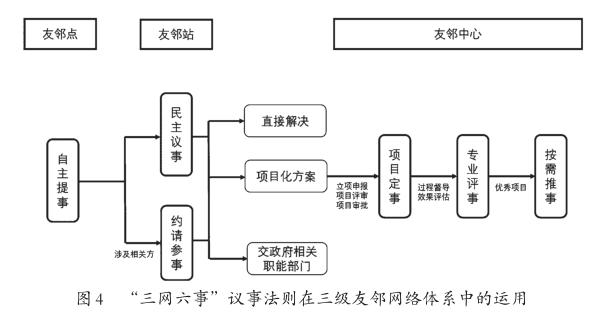

“友邻善治”的独特枢纽型架构将整个组织体系立体化,在此基础上引入“督导+培育”模式,充分将“三网六事”议事法则应用于三级友邻体系,如图4所示。

社会治理共同体以人人有责、人人尽责、人人享有为核心,“友邻善治”更是以居民相互信任为纽带,致力于营造“以邻为伴、与邻为善”的自治氛围。“友邻善治”作为居民参与社区自治的平台,充分调动离退休老党员、在职职工、乡贤等各阶层、各领域的代表等社会力量,共同参与基层治理,逐步形成“一村一品”“一社一品”的基层治理样板,共商共治共享的基层治理新格局。

“友邻善治”通过在三级友邻网络体系中运用“三网六事”议事法则,能够让居民充分表达生活诉求,促使居民参与到社区治理中,同时也为社会自治共同体的构建提供了现实基础,由此可以看出,“友邻善治”将会成为十分值得期待的治理形式。

四、集思广益:以信任构建社会治理共同体

当湖街道的“友邻善治”作为基层自治的创新性做法,取得了良好的治理效果与社会影响,相互信任成为社区自治中的人心濡化之道。但制度创新是以保障社会秩序、推进民主治理为核心,以社会自治、公民自主参与为目标,由此就产生一个问题:如何将外在的强制变迁力量转化为社区内生的变迁需求?[7]尽管“友邻善治”在社会治理共同体的推进过程中存在一些有待完善的地方,但其却为以信任为基础构建社会治理共同体提供了一定的路徑指引。

(一)功能回归:重返“熟人社会”

“熟人社会”是共同体成员之间相互信任、普遍共识的基础,居民在“熟人社会”中会感受到一种生活归属感,并加以联系与沟通。从过去生活的大院胡同到现在的社区,都是一种社会资本,而社会资本主要通过人际关系和社会网络来夯实社会信任的基础。在城市化进程中,城区扩建与旧城改造必然伴随着原有居民区的拆迁和改建,原有的街头巷角也在逐渐消失,“熟人社会”的社会资本被破坏。

基于相互信任的共同体所形成的基础存在“熟人社会”,或是通过接触产生信任进而营造“熟人社会”的氛围。在新农村改造过程中,一个有着明确功能定位和价值预设的共同体是柔性治理“落地化”的前置条件[8]。信任源于良性的政治生态,因此,重构道德的社会基础和制度基础才是建立以相互信任为纽带的社会治理共同体的必由之路。

从群众经验来看,“友邻善治”将居民对于生活的需求、对于自治的需求、对于执行的需求统统纳入三级友邻网络体系,使居民从“找政府”变成了“找友邻”。从服务形式来看,三级友邻网络体系作为一个整体系统,通过“三网六事”将原来的“碎片化”转变为“一体化”,有效统筹了居民的自治流程,真正按照居民的需要来执行。从内部运行来看,“友邻善治”以友邻圈作为中坚力量,实现了三级友邻体系的数据共享、流程再造与协同自治,实现了“友邻善治”的高效运转。“立体式”的三级友邻网络体系通过“三网六事”和“互助化”的友邻服务,已经实现了整体治理,同时还拥有友邻学院、友邻组织、友邻使者的“智囊团”,实现了高水平的智慧治理。不难看出,在如今城市建设与社区治理精细化的双重要求下,以信任构建社会治理共同体需要重返传统的“熟人社会”,唤醒居民之间的友好互助,进而缔造居住空间的利益共同体。

(二)去中心化:培育共同追求

建立基于相互信任共同体的关键就在于培养居民的共同追求。社会资本投资①的目的在于增强共同体的凝聚力,让共同体能够步调一致,促进共同体内成员的相互信任以达到合作共赢。增强社会治理共同体内集体行动的能力就需要进一步增进共同体内成员的相互信任,提高居民自身的服务意识和利他精神,进而凝聚社会共识、形成共同追求。

城市创造的街道社区是充满信任的社会[9]。社区是信任与互惠合作的摇篮,那些具有确定的积极价值(包括信任他人)和使人们彼此联结在一起的社区具有更加有效的普遍互惠和合作规范[10]。在任何一个共同体中,成员相互信任、相互联系,并在未来相互影响,这需要有一种内核来推动共同体的构建。

一种制度的产生、生存、改革、创新,必然是因其存在强大的内生力与可持续性,并不依赖于某个人、某个团队的“幸存者偏差”。在培育共同体的共同追求方面,“去中心化”和治理主体多元化是信任产生的有效依据。“友邻善治”是在党委领导和街道牵头下,居民自发形成的三级友邻网络体系。当湖街道主动推动并非主导,居民在真实的“自主提事、民主议事、约请参事、项目定事、专业评事、按需推事”过程中催生并强化了责任意识与伦理观念,培育了信任感与社会公德心。政党组织、政府部门、志愿团队、社会组织、基层社工、民间力量等多元主体群策群力、求同存异,在实践中培育了共同追求。在人员方面,还吸收老党员、老干部、政府工作人员、高校教师、乡贤等有着管理经验的居民参与进来,并起到了一定的带头表率作用,推动了地区社会风气的转变和进化。由此可见,信任作为社会资本投资的关键要素,需要不断积累。而信任体系的塑造是一项系统工程,以信任构建社会治理共同体需要依托“全科型”网络建设,培育社会共识与追求,实现便民服务、民情收集、基层治理同步开展、同步推进,进而打通联系服务居民的“最后一公里”。

(三)集体记忆:生成群体认同

每一个共同体都有其对应的社会集体记忆,也正因如此,共同体能够得以凝聚和延续。社会记忆是为支持现存社会秩序合法化而存在的,而现存社会秩序合法化,则指的是当前的社会、政治、经济、文化等秩序的权力关系[11]。共同体建立在相互信任的关系之上,缺少信任的共同体不可能自发形成。集体记忆是社会共同体保存的记忆,是关于集体产生的全部认识的总和,包括实践与理论,理性与感性,具体体现在各类文体活动的交互中[12]。集体记忆组成的现实生活构成了群体认同的基础,但其本身又具有遗忘性,因此,在新的群体认同构建中,会强化一部分、淘汰一部分。社会记忆的形成过程并非是一个恢复或者完全再现的过程,而是一个社会建构的过程[13]。这就需要举办各类活动加深集体记忆,重复激活共同体内成员间的共情。

“友邻善治”深化三级友邻网络,结合社区党群服务中心,加强友邻站内容营造。当湖街道在2019年时,通过举办首届友邻节来吸引众多居民参与进来,多场活动的举办进一步打响了“友邻善治”的文化品牌,同时扩大了“善美当湖·幸福家园”的影响力。通过举办友邻节、挖掘社区道德模范人物、发放社区结对共建倡议书、举办共建协商会议等,促进多元主体参与睦邻友好体系建设,使原有的邻里互助机制重新发挥“远亲不如近邻”的新型邻里互助功能,生成群体认同,日益成为社区共同体精神的内涵。既有的实践活动和群体认同,让共同体内的成员相互信任,继而进一步增强了群体认同。

居民在“友邻善治”的框架下参与的社区公共事务与邻里互动交往构成社区居民的集体记忆。在这一过程中的真实经历与情感体验内化于居民意识之中,形成独特的集体意象。公共生活的独特记忆能够加深彼此之间的感情,对社区的认同感随着一次次实践而逐渐增强。认同感的提高又能激发居民参与公共生活的兴趣,生成更多的集体记忆。在共同体内的居民随着集体记忆的增加对所处的共同体产生更大的认同感,更愿意维护共同体的存在。

(四)互惠精神:共同体的构建

社会治理共同体以人人有责、人人尽责、人人享有为核心,需要内设一个合作制的治理结构,使每一个居民都能够在共同体内发自内心地为凝聚共同体而贡献自己的力量,从而保障社会治理共同体的构建。

“友邻善治”是换位思考,“自下而上”搭建三级友邻网络体系,开辟了社区自治的新路径。友邻中心、友邻站和友邻点,三者的功能互不相同又互为补充,以“三网六事”原则将三级网络体系串联起来。这种“自下而上”的自治模式最明显的变化就是直接调动了广大居民参与社会事务的积极性。创立品牌之后,当湖街道又制定了助力于“友邻善治”社区治理和服务的规范,从制度上达到了激发社区治理活力的客观要求,以回应共同体内成员的现实需求。

和谐的人际关系,明确的社会归属感,有助于减轻人的心理压力,也有助于形成有组织的社会生活。然而,社会关系网络并不完全是自然形成的,它需要通过投资于团体关系的制度来加以构建[14]。而社会资本会在“质”与“量”两个方面影响或决定共同体的信任状况。社会资本体现为人与人之间的关系,但不同的组织产生的社会资本并不相同,在同一共同体内实现相同的目标时,个人更容易获得社会资本,但若是实现不同的目标时,将需付出更大的成本。 这时候就需要一种观念精神来链接社会关系网络。

互惠精神依赖普遍存在的高度社会信任,而社区是孕育信任和互惠的摇篮。基于相互信任、多元的共同追求和集体的群体认同,这些正面的、肯定的积极价值使居民之间的联系更加紧密,并形成了更加有效的普遍互惠和合作规范。因此,从社会資本的角度出发,社会治理共同体应该保持社会资本的不断增值,以丰富多彩的实践活动形成集体记忆,强化群体认同,培育共同追求,加强相互信任,从而构建一个“人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。

五、结论

信任是实际生活中不可缺少的,也是社区自治的基础,不应该被传统的治理方式所掩盖。而且,也正是因为传统的、自上而下的治理方式无法满足社区居民的个性化诉求,以及社区精细化治理的高要求,才需要发挥社区自治的作用。在“共建、共治、共享”的社区自治氛围中,“人心”这一要素是绝对不能缺少的。因此,要建立起制度化、科学化的社区自治框架,居民之间的相互信任是至关重要的。

当湖街道的“友邻善治”以“以邻为伴、与邻为善”为核心理念,整合和重构随着城市化进程而形成的新型邻里关系,并通过重返“熟人社会”,培育共同追求,强化群体记忆,加大社会资本投资,以互惠精神增强共同体的凝聚力,在此基础上,建立三级友邻网络体系,成立友邻发展学院,建立友邻基金,实施“三网六事”工作法,推动了社会治理与服务从“刚性治理”到“刚柔相济”、社区邻里从“淡漠疏离”到“守望相助”的转变,链接并激活了社会资本,提高了社会治理的组织化程度,提升了基层自治能力,打造了“友邻善治”版本的社会治理共同体,这一经验值得在全国范围内推广。

注释

①按燕继荣教授的观点,“社会资本投资”意为提高组织凝聚力的努力。

参考文献

[1]弗朗西斯·福山.信任:社会美德与创造经济繁荣[M].郭华,译.桂林:广西师范大学出版社,2016:13.

[2]ALCHIAN A ,DEMSETZ H. Production,Information Costs,and Economic Organization[J].IEEE Engineering Management Review,1972(2):777-795.

[3]LUHMAN N.Trust and Power[M].Chichester:Wilry,1979:68.

[4]欧尼斯特·戈尔尼.信任、凝聚力和社会秩序[C]//郑也夫.合作关系的建立与破坏.北京:中国城市出版社,2003:176-195.

[5]罗伊·刘易基,巴巴拉·本尼迪克特·邦克.工作中信任的发展与维持[C]//罗德里克·M·克雷默,汤姆·R·泰勒.组织中的信任.北京:中国城市出版社,2003:150-184.

[6]习近平.在经济社会领域专家座谈会上的讲话[N].人民日报,2020-08-25(002).

[7]燕继荣.社区治理与社会资本投资:中国社区治理创新的理论解释[J].天津社会科学,2010(3):59-64.

[8]韩前广.城市社区柔性治理的人心濡化之道:基于上海市J区“客堂汇”的个案研究[J].四川行政學院学报,2018(1):90-98.

[9]简·雅各布斯.美国城市的死与生[M].金衡山,译.江苏:译林出版社,2005:35.

[10]艾里克·乌斯拉纳.民主与社会资本[M].吴辉,译.北京:华夏出版社,2004:113.

[11]保罗·康纳顿.社会如何记忆[M].纳日碧力戈,译.上海:上海人民出版社,2000:1.

[12]艾娟,汪新建.集体记忆:研究群体认同的新路径[J].新疆社会科学,2011(2):121-126,148.

[13]陈宁.社会记忆:话语和权力[J].社会学家茶座,2007(l):66-72.

[14]BOURDIEU P .The Forms of Capital[M]//RICHARDSON J G.Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education.New York:Greenwood,1985:249.