厦门市会展企业空间集聚特征及影响因素研究

孙希瑞,吴贵华,谭 蓉

(1.安徽商贸职业技术学院 国际商务与旅游学院,安徽 芜湖,241000;2.华侨大学 旅游学院,福建 泉州,362021 )

一、引言

随着我国经济的快速发展,会展业已成为我国现代服务业的重要组成部分及最具活力的行业之一[1]464。会展产业的良好发展带动了相关产业的快速发展,会展产业集群的形成也促进了各城市区域的发展。但城市区域会展业在发展中不可避免地存在一些问题,如产业集聚程度偏低、多数企业规模偏小、政府规划布局有待完善等。厦门作为中国最早对外开放的城市、五大经济特区之一,不仅是我国海岛型城市的典型代表,也是我国重要的会展城市。金砖会晤的成功举办,给厦门会展业的发展创造了机遇与挑战。2019年厦门市共举办展览236场,会议9 978场,共实现经济效益450.94亿元,同比增长12%。会展业的快速发展有效拉动了厦门市的经济发展,带动了关联产业发展,会展业已成为厦门的支柱产业之一。与此同时,会展设施规模依然偏小、会展硬件设施与综合服务水平亟需提高、会展营商环境建设滞后于发展需要、奖励扶持政策吸引力不足、高端复合人才不足等问题的存在,制约着厦门会展业的长远发展。因此,研究厦门市会展业空间集聚特征与影响因素,有利于厦门市政府制定相关的产业发展政策,促进会展企业空间集聚区的形成,提高厦门市会展业的竞争力。

对会展业基于空间视角的相关研究进行梳理,发现学者们的研究重点主要集中在三个方面。一是会展企业空间集群方面。王永刚和郭旸[2]认为中国会展业集群化发展具有必然性,这是由其内在的产业特质与运行规律决定的;张俐俐[3]等分析广州会展产业集群的LQ系数时发现,广州会展产业集群已经形成,并具有较高的集聚程度及一定的优势和特色;方忠权[4]等以北京国际展览中心集聚区为例,对会展企业集群进行识别,发现我国主要中心城市特定地段会展产业集群已经初步形成,但集群化程度较低。二是会展企业空间集聚方面。方忠权[5]等发现广州会展企业具有明显的空间集聚性,广州市流花地区会展企业的空间分布同样呈明显的集聚状态;任国岩[6]在分析长三角地区25个城市会展场馆的空间集聚特征时发现,该区域场馆分布密度的变化是从区域中心城市逐步向区域副中心城市、非区域副中心城市以及区域副中心城市所属的县级城市扩散。三是会展企业空间分布方面。丛丽[7]等采用最邻近距离法与核密度估计法分析,发现北京市会议设施的空间布局模式属于结合城市中心发展的凝聚分布模式;方忠权[8]等运用核密度估计法和GIS空间密度指标分析等方法,发现珠三角会展企业在空间分布上呈现出高度的地理集聚特征和动态性;朱其静[9]等从产业链角度探索上海会展企业的布局特征,发现2000年以前上海会展业发展缓慢,空间分布差异逐渐减少,2002年之后,空间分布差异加大,集聚态势加强。

虽然基于“空间”视角对会展企业的研究已取得了较为丰硕的成果,但研究主体大多数是以具体的城市为例,这与海岛型会展城市——厦门的情况存在一定差距;研究数据收集上,多是基于展览面积、展览数量、场馆数量等来展开的,存在统计数据不全面、分类不精细等问题。基于POI点数据展开空间分布的研究,能够更为精细、直观、有效地反映出空间特征,被广泛运用于服务业空间分布研究,但在会展业研究中运用得还比较少。鉴于此,本文收集整理了厦门市2010及2018两年的会展企业的POI点数据,采用GIS空间分析等方法,研究其会展企业空间集聚特征及影响因素,不仅有利于优化厦门市会展业空间布局,促进厦门市会展企业的发展,还可为其他同类型会展城市的发展提供借鉴。

二、研究设计

(一)数据来源

依据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)“会议、展览及相关服务”(L728)作出的界定与说明,本文涉及的会展企业主要包括会展主承办企业、会展场馆企业和会展服务企业[1]465,主要从3个方面获取基础数据。①官网数据。从中国会展网、厦门会展网获取厦门市会议展览协会成员名录。②天眼查APP。基于天眼查APP获取厦门全市经营范围内包含“会展”“会议与展览”等关键词的厦门市会展企业名录。③基于厦门市工商局、厦门市统计局发布的官方信息进行相关数据的修缮和补充。考虑研究数据的可得性、真实性及发展性,选取2010年及2018年这两个时间节点的数据来研究厦门市会展企业空间集聚特征及影响因素。首先借助X geocoding软件对每家企业地址信息进行空间化处理,接着通过百度地图爬取厦门市会展企业的POI点数据,然后对获取的数据进行去重、筛选及空间匹配后得到新的会展企业POI点数据,最后根据企业成立时间,得到2010年(397条数据)及2018年(1 452条数据)两个时间节点的厦门市会展企业空间分布图。

(二)研究方法

第一,最邻近距离分析法。该方法是基于空间距离的方法,将其离得最近点的平均距离与随机分布模式下的预期最近邻距离进行比较,用最近邻指数(NNI)来判断点的空间聚集性[10],公式如下:

(1)

其中,n为样本点数目;dij为第i点到第j点的距离;min(dij) 为i到最临近点的距离;d(ran) 为空间随机分布条件下的理论平均距离,d(ran) 的值一般为 0.5或A/n,A为研究区域面积。当NNI= 1 时,样本点随机分布;NNI<1时,样本点呈集聚分布;NNI>1时,样本点呈均匀离散分布。为了更好地反映实际测量的平均距离和预期平均距离偏离程度,采用Z检验来检验结果的可靠性,Z值由正态分布检验得出。Z值为负数且数值越小,说明要素的分布就越趋于集聚分布;反之,表明要素显著偏向均匀分布;而Z值位于二者之间时则表明为随机分布。

第二,核密度分析法。该方法是一种从数据样本自身出发研究数据分布特征的方法,利用空间平滑对点状数据进行密度分析,从规则区域中点密度的空间变化来研究点的分布特征[11]。假设厦门会展企业空间分布的密度函数为f(x),核密度估计为fn(x),则在任意企业点要素位置x上的核密度估计公式为:

(2)

其中,k为核函数;n为点要素数目;h为窗口宽度,也称为平滑参数或带宽。

第三,标准差椭圆分析法。该方法是一种空间统计方法,主要以中心、长轴、短轴和方位角为参数,定量描述地理要素的空间分布特征[12]。长轴与短轴的方向分别代表地理要素在二维空间上的主、次趋势分布方向,而长轴与短轴的长度分别表明地理要素在主、次趋势方向上的离散分布程度,长轴与短轴长度的比值表明地理要素空间分布的形态。

三、实证分析结果

(一)厦门市会展业具有明显的空间集聚性

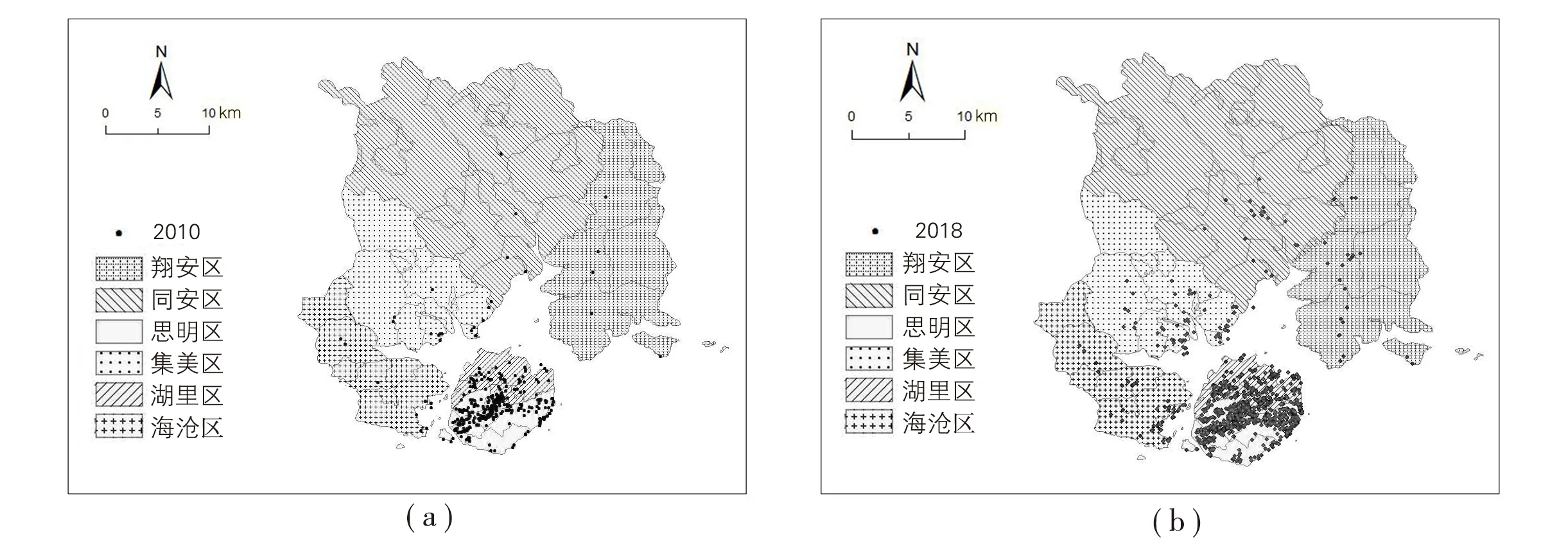

通过厦门市会展业POI点数据分布图可以发现,2010年厦门市会展企业主要分布在厦门半岛的思明区及湖里区,其余各区有少许散点分布,形成了以思明区为中心的单中心集聚格局(图1a);2018年厦门市会展企业仍主要分布在厦门半岛的思明区及湖里区,但在空间集聚上形成了“大集中、环形分散”的格局,厦门半岛集聚特征明显,思明区内呈现双中心集聚格局,其余各区以集聚散、环状分布为主(图1b)。经过8年的发展,厦门市会展企业数量增加,岛内集聚特征更为明显,思明区内部集聚次中心形成,环形分布特征显现。

图1 厦门市会展企业POI点数据分布图Fig.1 The distribution map of POI points data for Xiamen exhibition enterprises

根据POI点数据分布图,采用最邻近距离分析法,可知:2010年厦门市会展企业点的分布距离在地图上所观测到的实际距离是203.059 6m,而期望距离为347.674 5m,观测距离小于期望距离,两者比值NNI=0.584 05<1,且Z得分是-14.694 3,说明2010年厦门市会展企业点在空间分布上呈现显著集聚;2018年厦门市会展企业点的观测距离与预期距离的比值NNI<1,且Z得分为负数,表明其空间分布上仍同样呈现显著集聚。对比两年Z得分大小,可知2010年的Z得分绝对值(14.694 3)小于2018年的Z得分绝对值(35.874 0),说明随着时间的迁移变化,厦门市会展企业数量不断增加,分布范围扩大,与此同时空间集聚程度略微减弱。

通过计算,发现厦门本岛区域内分布的会展企业数量占全市范围内总数量的80%以上,而厦门本岛陆地面积仅占全市陆地面积的9%。为了能够更加科学、合理地探究厦门会展业空间分布特征与模式,将选择厦门本岛为研究区域来展开分析论证。

(二)集聚与扩散并存,呈现由“单核集聚”向“双核集聚”的发展格局

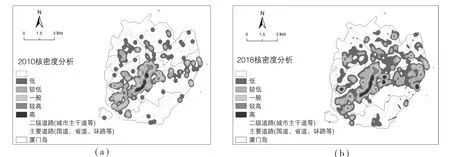

为进一步分析厦门市会展业空间集聚格局演变的过程,利用GIS平台,将厦门市会展业POI点数据与城市主干道、国道、环路等路网数据叠置,根据厦门本岛实际面积大小,基于其整体尺度,选择不同搜索半径对2010年和2018年的POI点数据进行核密度分析,对比确定最能反映厦门会展企业分布格局的搜索半径,并采用自然断点法得到厦门会展企业的核密度分析图(图2)。

图2 核密度分析图Fig.2 The kernel density analysis chart

2010年厦门市会展业在空间分布上呈现2个明显的集聚特征。(1)轴状单核结构明显,有次核集聚趋势。厦门半岛会展企业集聚密度的最高峰集中在思明区内嘉莲街道和梧村街道区域。莲花路口与厦门站、嘉禾路等道路轴向联合,形成了厦门半岛会展业的主要集聚区域“嘉莲——梧村”区域。该区的强中心结构由多子核心呈轴状集合而成,集聚了大量的会展企业,集聚密度极强,但子核心没有完全连接,高集聚区域有断点。除了强中心之外,在厦门半岛西部、中部出现了多个小规模会展业集聚区,如厦门人民会堂、将军祠附近均形成了小规模集聚区。在厦门半岛东部厦门国际会展中心四周,会展企业主要以散点集聚方式分布,并未与会展中心区域连接成片,但显现出次中心集聚趋势。(2)“西南——东部”方向集中分布,其余区域呈散点分布。会展企业主要呈由西南向东的方向分布,但并未完全连接成条,存在空间区域断点。此外,厦门本岛北部区域即湖里区内,有较多较低、低等级的集聚散点独立分布,但岛东南部地区基本上没有散点分布,主要是由于该地区为东坪山、云顶山等山地分布区域,受到自然阻隔,且该区域未进行全面商业开发。

2018年厦门市会展业在空间分布上呈现3个主要特征。(1)双核集聚结构明显,次核呈散点分布。会展企业在空间分布上形成了单独的核分布,主要位于厦门岛中偏西部及东部,双核结构凸显。厦门岛外围出现多个高核密度次中心,逐步形成连片。分布密度总体呈现由岛中部向外围逐步递减、随后又递增的变化趋势,呈现出层级分布结构;且在空间分布上呈现“北多南少”的特征,厦门本岛南部分布密度极低,部分区域近似为0。(2)“西南——东部”条带状形成。从整体上看,厦门市会展企业形成了由岛东部的厦门国际会展中心至西南部的中山路商圈的连线分布格局,各集聚区域相连接;在西南——东部方向上的分布主要集中于思明区与湖里区交界沿线。(3)集聚整体呈多层级分布,辐射范围呈现半圆状。从整体范围来看,集聚和扩散同时并存。厦门半岛会展业集聚密度呈现出从“嘉莲——梧村”区域、厦门国际会展中心区域强中心向上、向外梯度递减。位于岛中部的“嘉莲——梧村”区域呈轴块状布局,并向湖里区边缘、鼓浪屿方向呈半圆状放射状联系;位于岛东部的厦门国际会展中心区域呈块状布局,向湖里区边缘呈半圆状放射状联系。此外,在湖里区内会展企业形成“以线串点”式分布。

(三)在西南——东部方向呈条带状分布,重心向厦门会展中心方向移动

为探究厦门会展企业的分布方向及轴状结构,采用标准差椭圆分析法进行分析(见图3)。方向分析方面:2010年和2018年会展相关企业标准差椭圆的长轴走向均为“西南——东部”方向,说明厦门市会展相关企业POI数据点在“西南——东部”方向分布更密集,具有一定的方向性;计算可知,2010年厦门市会展相关企业标准差椭圆方位角为69.642 804,2018年为76.450 672,方位角增大,长轴方向向东(厦门国际会展中心方向)偏转,表明厦门市会展企业分布有向东集聚趋势。形状分析方面:2010年及2018年长短轴长度不等,存在差值,为扁形椭圆,说明厦门会展企业在地理空间中呈现条带式分布;2018年的标准差椭圆中心相较于2010年的来说,逐步向东(厦门国际会议展览中心,简称厦门会展中心)方向移动,图中标准差椭圆的中心即可看作是厦门会展业的产业重心,说明近年来厦门会展业的空间分布重心向东有所偏移,且有一定幅度。

图3 标准差椭圆分析Fig.3 The standard deviation ellipse analysis

(四)圈层等级结构明显,第二层级圈层集聚特征加强

根据厦门本岛地理空间范围,选取厦门本岛地理中心位置龙昌里为中心,1km 为半径间隔,构建8个同心圆圈层。根据核密度集聚图将圈层划分为三个层级,其中0~3km为第一层级,3~5km为第二层级,5~8km为第三层级。利用GIS软件进行空间数据连接,统计分析各个圈层中会展业的企业数量(图4)。

图4 会展业圈层分析图Fig.4 The circle layer analysis of the exhibition industry

2010年会展企业在厦门本岛的布局从中心向外扩散,每一层级的企业数量逐级递减,呈阶梯状下降。从层级来看,第一层级为高度集中圈层,主要是厦门本岛地理中心范围,思明区与湖里区交界处,嘉莲、江头街道区域,圈层内会展企业高度集聚,分布的企业数量占总数的38.2%。第二层级为随距离衰减圈层,受到东坪山、云顶山等自然阻隔,集聚效应相对减弱。但由于梧村街道区域位于此圈层,分布的企业数量占总数的33.5%,相对集聚。第三层级为随距离再减圈层,圈层内分布的企业数量相对较少,占总数的28.2%。

2018年会展企业在厦门本岛的布局同样为从中心向外扩散,主要集聚在距离龙昌里5km的圈层内。从层级来看,第一层级为高度集中圈层,企业数量占总数的37.7%。第二层级为二次加强集中圈层,圈层内企业数量占总数的38.1%,企业数量占比与第一层级基本持平,略微超越。这主要是由于该圈层内分布了梧村街道区域和厦门国际会展中心,可认为厦门本岛的会展企业有向厦门国际会展中心附近集聚的趋势。第三层级为随距离衰减圈层。进一步对比这两年各等级圈层的企业数量可以发现,每一层级圈层内的企业数量均以2倍以上的速度在增长,说明近年来厦门会展业发展水平有所提升,且颇具发展活力;厦门本岛会展企业中心高度集聚范围扩大,第二层级圈层集聚特征加强;第三层级圈层会展业发展速度较其他圈层相对较慢,企业数量占比较2010年有所下降。

四、厦门市会展企业空间集聚影响因素分析

影响会展企业区位选择的因素十分复杂,且很多因素不易量化[1]470。为保证研究的有效性与专业性,基于前人的相关研究成果,结合厦门会展业集聚的实际情况,从五个方面进行具体论证分析。

(一)会展服务设施

会展服务设施包括大型会展场馆及公共服务设施两个因素。会展场馆的建设水平和周边公共基础服务设施条件的完善程度,影响一个城市承接展览、会议级别高低和地区展会品牌地建设。1985年厦门第一个大型会展场馆富山国际展览城在今梧村街道区域正式投入使用,其周边是厦门会展业的核心发展区域,具有强大的集聚辐射效应,形成了初始的“单中心集聚”格局。21世纪随着厦门国际会展中心会展功能的发挥,会展业开始在其周边集聚,并最终形成了现阶段的“双中心”空间格局。厦门市会展企业集聚核心区的迁移与变化直接证实了会展场馆对于会展业空间集聚的重要性,以及对会展企业在进行区位选择活动时的前瞻性影响。与此同时,会展活动的开展既依托于会展场馆,也需要相应的配套服务支持。除住宿、餐饮、停车场、医疗条件、绿化、安全设施、水电供给、无线网络等,还需要一定的媒体广告宣传、金融服务、公关礼仪、物流运输、信息咨询、仓储等条件支持。

(二)品牌展会活动

品牌展会的打造和大型节事活动的承办,能够快速吸引充足的资金与客源,促进城市基础设施建设的完善。截至2018年,厦门已连续举办了二十届九八投洽会。九八投洽会是全球规模最大、影响最广的投资博览会,对厦门会展业的发展与集聚有重要刺激作用。在九八投洽会强大影响力的拉动之下,厦门石材展、佛事用品展等一系列国际型展会的知名度和影响力日益加强,规模连续多年位居全球第一。金砖峰会的举办使得厦门城市国际化水平、国际知名度和影响力大幅提升,推动厦门会展业进入一个新的发展阶段。

(三)城市营商环境

良好的城市营商环境对服务业有较大吸引力,是形成服务业集聚区的重要影响因素。“火车站——莲坂”商圈是厦门三大核心商圈之一,物流、贸易业和旅游业均较为发达,市政配套设施便利。良好的城市营商环境吸引了大批企业入驻,也使得众多会展企业、具有会务功能的酒店等选择这一区域集聚。繁荣的营商环境在很大程度上会影响会展企业的区位选择活动,从而在一定程度上形成会展业以繁华商圈为中心集聚的现象。2010年的“梧村——嘉莲”街道区域会展业集聚核心以及2018年厦门本岛东部、海峡西岸的会展中心集聚核心都证实了这一点。此外,厦门会展中心的建设也在一定程度上反作用于周边营商环境的发展。

(四)交通基础设施

便捷的交通基础设施对会展企业的选址有重要影响,会促进会展企业的集聚。便利的交通基础设施不仅保障了大型会展期间人流和物流的快速移动,而且可以降低原材料和产品的运输成本。在对厦门会展企业空间分布集聚核心区的热点分析中可以观察到,截至2018年厦门会展业主要有两个中心集聚区,“嘉莲——梧村街道”集聚区呈纵向轴状分布,这与嘉禾、厦禾主干路的南北走向有密切的关系;厦门国际会展集聚片区的路网是由厦门主干道构成的“两横三纵”格局,周边片区次、支路交通系统也较为完善,具有良好的交通集疏运能力,这在一定程度上加快了厦门会展中心集聚区的形成。

(五)政府政策

政府政策对会展企业集聚的影响主要体现在城市规划、政府优惠政策以及政府资金支持三个方面。现阶段,我国各地会展业的发展主要为政府主导型。从厦门会展业来看,会展场馆的具体区位选择是由厦门市政府主导规划圈定的,会展场馆周边的产业园区、企业集聚区配套基础服务设施的建设规划也是由政府制定的。近年来厦门市政府为促进会展业的发展出台了一系列相关法律政策,如大力推动会展业改革创新发展实施意见、展会知识产权保护办法以及各区出台的关于会展业发展扶持奖励的若干意见等,这些政策不仅促进了会展业的发展,也在一定程度上影响了会展企业的集聚。

此外,地区经济、市场需求以及人力资源等在一定程度上也会影响厦门市会展企业的空间集聚,但其影响程度相对上述五个因素来说较小,因此不作为重要考虑因素。

五、结论与建议

本文以会展企业POI数据为基础,借助GIS技术,研究海岛型会展城市——厦门市会展企业的空间集聚特征及影响因素。结果发现:厦门市会展业具有明显的空间集聚性,呈现由“单核集聚”向“双核集聚”的发展格局。2010年,厦门会展业主要是以“梧村——嘉莲”街道区域为核心的单中心集聚格局,而发展到2018年厦门国际会展中心第二集聚核心地位形成,两者共同构成厦门会展企业空间分布的双中心集聚格局。同时,厦门会展业的重心在发展过程中逐步向东移动,集聚区域不断扩大,集聚与扩散并存。会展服务设施、品牌展会活动、整体商务环境、交通设施、政府政策是影响会展企业空间集聚的五个主要因素,而地区经济、市场需求以及人力资源等因素的影响不太明显。

为促进厦门市会展企业更好的发展,在实证分析厦门市会展企业空间集聚特征及影响因素的基础上,提出以下政策建议:第一,推动会展服务设施建设,提升服务管理水平。扩建会展场馆,提高厦门会展承接能力和水平;推进公共基础服务设施的建设,提升展客商的体验满意度;完善会展服务流程设计,提升会展服务水平和效率。第二,优化会展扶持政策,重视会展品牌的维护和创新。要充分发挥政府的主导作用,如制定优化会展扶持政策,以使其具有更高的全国竞争力,吸引更多优质会议展览项目落户厦门。厦门市会展业拥有的知名品牌展会如九八投洽会、厦门工博会等,一方面要维护并突出现有的品牌,拒绝伪劣或不知名商家的混入,另一方面要重视现有品牌的创新性,以保证品牌吸引力得到发挥。第三,全方位推进会展公共平台建设,提高厦门会展业竞争力。在线上方面,进一步推进厦门市大数据信息共享平台以及会展业展商资源整合系统的建设,将会展产业链上中下游商务资源信息串联起来,提高产业实时信息的可获取性,加强产业内部联系;在线下方面,积极发挥会展协会作用,制定合理科学的行业规定,营造良好的市场氛围。第四,促进会、展、节、赛等多元化组合,吸引市场参与网络集群化发展。在政府主导的大背景下,借助市场的力量,引入赛事、演艺、文化交流等多类型活动,这不仅可以丰富厦门会展业的活动种类,而且可以填补大型展会之间的空窗期。会展业务需求的提高,促使各区域形成集聚节点,吸引市场参与网络集群化发展,促进厦门当地及周边会展产业快速扩大,进而影响会展产业空间布局演化。第五,推进会展人才培育和引进,提高会展管理水平和理念。实行多层次会展人才培育模式,大力支持院校会展专业建设;借助周边本科院校力量培养高层次管理型人才,专科院校培养技术应用型人才;制定人才引进优惠政策,吸引会展专业高端人才,以提高厦门会展管理水平和理念;开展高校会展教育合作论坛、商务会展策划竞赛、会展经验交流会等活动,以培育多层次专业人才,为会展业集群化发展提供人才资源支持。