隋唐时期寿州窑陶瓷艺术特点及兴衰原因探讨

周 稳,高 峰

(安徽大学 艺术学院,安徽 合肥,230000 )

寿州窑位于淮南市的上窑镇及周边地区,上窑镇在唐代归寿州管辖,故名寿州窑。寿州窑陶瓷是淮河流域非物质文化遗产的优秀代表,具有浑厚大方又袅娜娉婷的艺术特点。寿州窑背后拥有底蕴深厚的平民基调,蕴含着隋唐百姓的艺术审美、思想观念及文化认同,并以其独具特色的黄釉风格成为唐代六大名窑之一。虽然寿州窑在唐朝晚期由于种种原因走向消亡,但经过当代制瓷艺人们的努力探索、研究与实践以及当地政府的大力支持下,失传千余年的寿州窑传统制瓷工艺得以复原与呈现,让人们可以重新领略寿州窑陶瓷独具特色的艺术美学。

当下学界对于寿州窑陶瓷的研究多集中在基于当代社会语境下的传承、发展、延续等,如张亚军、余雪莲等[1]在寿州窑活态传承模式下对寿州窑发展困境进行反思,并提出相应策略, 对于寿州窑的现代发展具有理论与现实意义;周光云[2]提出在文化生态理念下,实现寿州窑陶瓷手工艺文化生态的当代重构及可持续发展。当前学界对于寿州窑的艺术特点、兴衰原因等社会科学方面的理论性研究较少,仅有唐宇婷、赵宇奇等[3]撰写的《寿州窑的兴衰缘由考》一文,论述了寿州窑由郁勃至辉煌而后式微的三个不同阶段,探讨寿州窑陶瓷兴衰嬗变的真正缘由,但对于寿州窑陶瓷后期衰亡原因论述依然略有欠缺。本文对寿州窑陶瓷的釉色、器型、装饰等艺术特点进行梳理,围绕创新精神、政治背景、饮茶之风、地理位置分析寿州窑陶瓷在唐朝中期的兴盛原因,依据制作工艺、市场竞争、社会环境、政治政策、丧葬习俗探析其在唐朝晚期走向衰亡的原因,不仅为寿州窑陶瓷在当代社会的传承发展提供借鉴,也增添当前学术界对于寿州窑陶瓷理论性研究的深度及广度。

一、寿州窑陶瓷的艺术特点

寿州窑陶瓷的历史发展轨迹从南北朝、经隋至唐直到衰败,其釉面釉色、器物造型和纹样装饰在不同历史发展阶段有不同的表现,凸显出中国传统民间艺术的审美意趣,不仅成为当下学界研究淮南地区民间社会风貌的重要艺术载体,也折射出中国古代民众的审美品位。

(一)寿州窑陶瓷的釉色特点

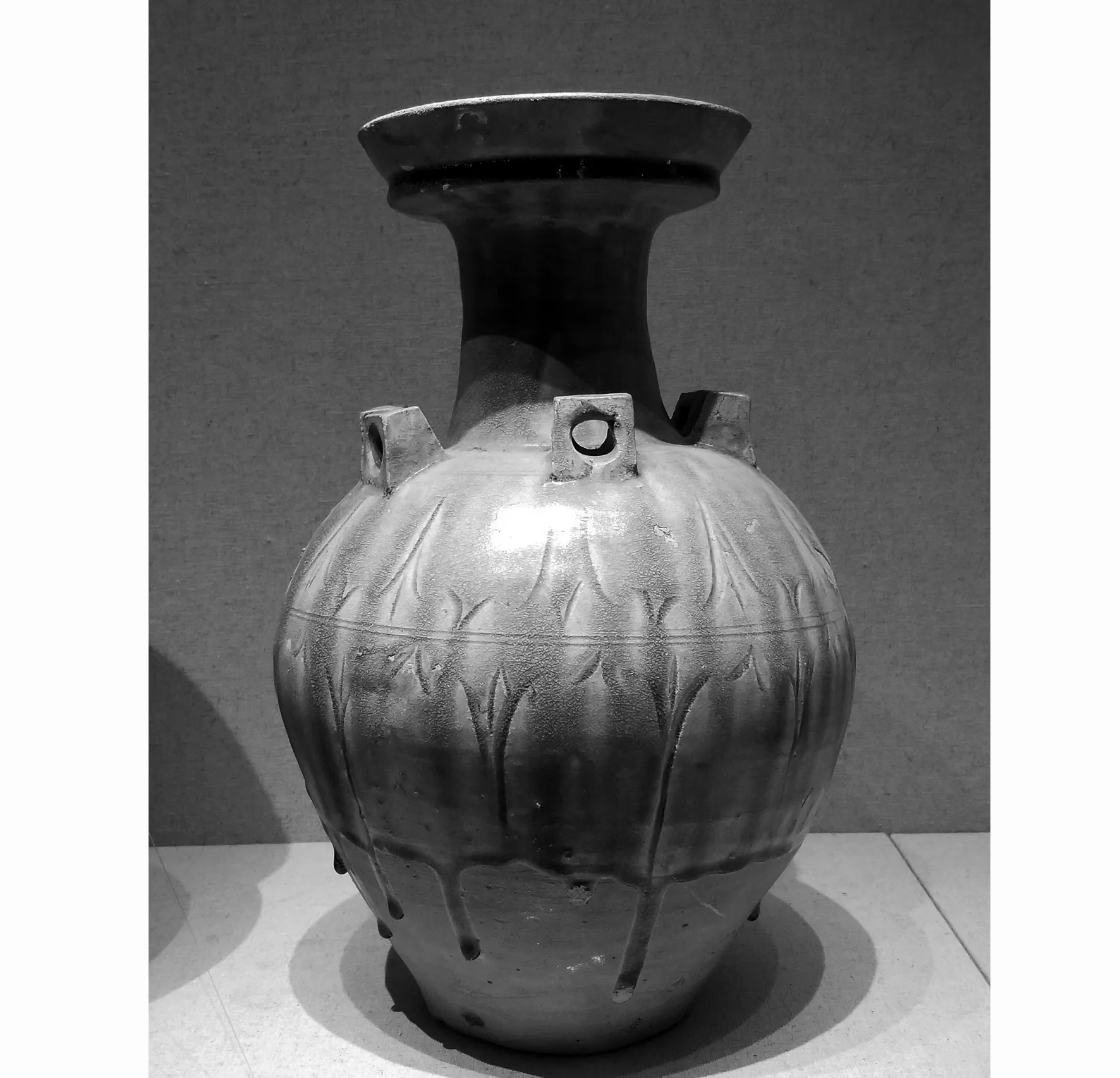

魏晋南北朝时期至隋朝早期,寿州窑顺应时代潮流以烧制青瓷为主。这个时期的寿州窑施淡青灰釉,胎体细润光滑,釉色莹亮,颜色灰白泛青,器物里采用内里满施釉而外半施釉,釉层薄有开片。隋朝中后期较南北朝时期釉层加厚,露胎面面积提高,釉质细密如玉,釉色均匀(见图1)。至盛唐时期,寿州窑制瓷匠人敏锐捕捉到制瓷业的发展与变革,创造性将烧制技术由还原焰变为氧化焰,呈现出釉厚色浓、釉薄色淡的现象,釉面光滑润洁,在黄色釉的加持下显得雍容华贵,从此寿州窑以独具特色的黄釉风格成为唐代六大名窑之一。寿州窑釉色由“青”至“黄”的转变不仅是一种艺术现象,也是唐朝中期社会现象的典型反映,代表这一时期唐朝的国力强大、繁荣昌盛和欣欣向荣。在唐朝中后期,寿州窑在原本基础上又发展出黑釉、绛红釉、月白釉、绿黄釉、蜡黄釉、茶叶末釉等,其中绛红釉是黄釉在1250°C高温氧化焰窑变而成的特殊釉色,和百年后宋代定窑中名贵的“紫定”非常相似,但是随着唐朝后期寿州窑的衰败,这种技术没有得到广泛应用。寿州窑陶瓷不同时期釉色的变化反映出历史演变以及社会生活与思潮对于艺术美学的深刻影响,其釉色不仅充分彰显平民本色基调,也显示出当时寿州地区的地域文化,具有淳厚雅致、朴实无华、古韵典雅的艺术特点。

图1 隋代寿州窑青釉瓷器Fig. 1 Green glazed porcelain of Sui Dynasty Shouzhou kiln

(二)寿州窑陶瓷的器型特点

魏晋南北朝时期的寿州窑烧瓷规模小,烧制器物造型受南方制瓷文化影响较大,佛教色彩也一定程度表现在其造型之上。隋朝时期寿州窑的器物主要为灵泉寺、管嘴孜和上刘庄等窑口所生产烧制,例如施淡青灰釉的鸡首壶、盘口壶、钵、罐、碗、高足盘等,造型偏少但极具变换,继承了当时北方青瓷的艺术风格,同时在器物种类上与南方瓷器相似,逐渐形成南北融合的鲜明特色(见图2)。到唐代早期寿州窑生产规模开始扩大,瓷器种类造型显著提高,主要为注、碗、盏、瓶、罐、砚、枕等器型,相比前期壶类减少、罐类增多,逐渐摆脱南北朝文化束缚,形成自己的风格特点。唐朝中期为寿州窑发展的鼎盛时期,生产规模、产品种类、产品数量都得到显著提升,器物釉色纯正,造型蔚然天成,此时器型更加多样化,主要为高窑、松树林、东小湾等窑口所生产烧制,例如注、枕、壶、盏、碗、砚、砖、水盂、碾轮、纺轮、玩具等数十种器型,甚至出现满足建筑行业的地砖、瓦当、筒瓦、建筑构件和雕龙装饰等,与当时人们的使用习惯和生活方式关系密切,满足了不同阶级不同人群的实际需求。到了唐朝晚期,社会动荡不安,生产规模和产品数量缩小,这时期主要为泉山窑口生产的壶、碗、盏等器型。寿州窑陶瓷器型具有“简而不失其华,约而不失其涩”的艺术特点,在柔和静雅的外表之下隐藏了刚毅豪迈的特质,从而达到以少胜多、以简胜繁的艺术水平,既满足实用功能,又兼顾审美追求。

图2 隋代寿州窑青釉瓷器Fig. 2 Green glazed Porcelain of Sui Dynasty Shouzhou kiln

(三)寿州窑陶瓷的装饰特点

寿州窑陶瓷装饰具有柔美素雅的艺术特点,以实用性为主要基调,随着时代的发展不断演变。早期寿州窑陶瓷装饰较为单一,受到佛教文化的影响,以莲花纹、宝相花纹等纹样进行装饰,以烧制青釉瓷为主,釉层较薄,用模板制作统一的图案规则来表现纹样,另外还有划花、印花、贴花和绳纹等方法进行制作。发展到唐朝中期,在稳定的社会背景下,政治经济文化得到空前发展,寿州窑也进入鼎盛时期,其装饰元素的运用趋于完美与成熟,保留了唐朝以前的一些装饰元素和纹样,又增加了木纹、叶纹、云龙纹、鸟羽纹、云气纹、附加凸弦纹、凹弦纹,还有少量的漏花纹等更为丰富多彩且富于变化的纹饰,在表现技法上也有新突破。隋唐时期文化艺术背景对于寿州窑陶瓷艺术的发展传承有极其重要的作用,不仅为寿州窑装饰的创新发展提供支撑,也为其整体的理念内涵融入提供相应保障。纹样装饰是陶瓷本身的附属品,要遵循装饰规律,凸显陶瓷的艺术美学,随着社会的发展变迁,寿州窑工匠不断创作实践,提高自身的美学素养,最终创造出别具一格的纹样装饰风格。

二、唐朝中期寿州窑的兴盛原因

任何一种艺术形式的产生、发展与演变,都深受所处时代社会背景的政治经济状况、地理环境及自然资源、外来文化等内外缘因素的影响,寿州窑陶瓷从魏晋南北朝到唐朝中期逐步走向兴盛主要有以下原因。

(一)勇于探索创新、锐意改革的精神

寿州窑陶瓷发展至唐朝中期迎来了发展兴盛时期,究其原因首先是制瓷艺人勇于探索创新、锐意改革的精神,没有跟随延续同时期社会大量烧制白瓷的风气,而是烧制出独具特色的黄色釉陶瓷。这是中国陶瓷烧制史上具有跨时代意义的大事件,是单色釉兴起的又一最新品种,是当时社会政治经济文化繁荣昌盛的体现。黄色自古是尊贵祥和的表征,具有温暖热烈的独特气质,寿州窑黄色釉陶瓷一经推出,便拥有了广大的市场与消费人群。同时寿州窑陶瓷的经营者和制作者们敏锐地察觉到市场的变化,唐朝国力的强盛促进人民群众物质生活水平的提高,对于优质陶瓷的需求量增大,为吸引中下层平民百姓消费群体,寿州窑对自身器型、装饰、纹样都进行了创新,大量生产碗、盏、盘、罐、钵、杯、瓶、注子等生活必需品,在装饰纹样方面也采用简单明了的木纹、叶纹和动物纹。寿州窑陶瓷在生产制造方面开始使用匣钵、支托、支钉等工具,使大规模批量性生产成为现实。与以往粗制滥造工艺水平低下的民间陶瓷不一样,寿州窑陶瓷制作精美、品类齐全,符合社会的发展与人民的需要,得到民间和官方的认可,逐渐走上了兴盛之路。

(二)政治环境相对稳定

唐朝中期社会政治环境相对稳定,经济快速发展,农业也得到快速提升[4],手工业方面推行纳资代役,隶属官府具有特殊身份的工匠也改为普遍纳资代役,极大减轻了手工艺者的负担,使其专心生产与创作。由于安史之乱等一系列战争的影响,黄河中下游地区遭到了破坏,淮河以南地区拥有了大量北方移民,百姓抓住时机大量开垦土地、修建水利、栽种水稻,使得这一地区的经济文化发展水平逐渐超越黄河中下游,农业、商业、手工业、外贸业都获得了空前的发展,人民安居乐业,对于陶瓷的需求量也相应提高,寿州窑从而获得了大量的发展机会并逐渐走上兴盛。

(三)饮茶之风的盛行

唐期社会饮茶之风盛行,无论平民百姓还是王公贵胄普遍饮茶,使得茶叶生产规模、生产范围不断发展扩大,茶叶贸易也显著发展。陆羽在《茶经》中所述,唐朝产茶区分布范围广阔,遍及现在的安徽、浙江、河南、四川、贵州、广东、广西、云南、江苏、湖北、江西、福建、湖南、陕西等14个省[5]。陶瓷茶具在中华茶文化中具有举足轻重的意义,伴随唐朝经济水平的提高,饮茶逐渐发展成为高雅趣味,平民百姓对陶瓷茶具的追捧也证明了此点。茶业的发展带动茶具的发展,茶具的发展带动制瓷业的发展,大大促进了寿州窑陶瓷的发展。

(四)优越的地理位置

寿州窑窑口拥有优越的地理位置,对自身发展进步具有极大益处。唐朝时期瓷器的运输以水路为主、陆路为辅,寿州窑窑口毗邻洛河港口,是淮南、淮北的重要交通关口,也是控制寿县往凤阳、南京等地的水陆运输要道,寿州窑陶瓷得以通过淮河及其支流水系持续不断运输至全国各地。同时古代寿州地区商业氛围浓厚,地处交通要道,商人游客必经此地,致使商业活动频繁,经济发达,为寿州窑的生产与销售提供了优越基础条件。矿产资源、林业资源丰富的八公山也为寿州窑提供了大量简单易得的瓷土、釉料和可做燃料的木柴,使其生产成本降低,从而得以大规模批量化生产。

三、唐朝晚期寿州窑衰亡原因

经过隋朝及唐朝初期的发展,寿州窑于唐朝中期进入鼎盛时期,不仅推动了社会的发展,也促进了当地经济的发展,丰富了人民群众的日常生活。但是发展兴盛的寿州窑却在唐朝晚期逐渐消亡并退出了历史舞台。究其原因,主要由以下几个方面。

(一)自身制作工艺的缺陷

魏晋南北朝至隋朝时期,寿州窑受南方制瓷业影响较大,以烧制青瓷为主,通体施淡青灰釉,釉面莹润光滑,胎质细腻坚硬,釉色纯洁无暇[6]。但到了唐朝后期由于制作方法未能跟上时代发展,釉面粗糙薄厚不均,胎体粗糙且会出现大小不一的气泡,釉色的烧制极不稳定,器物颜色深浅不同。原因在于寿州窑陶瓷本身制作工艺的缺陷,烧制黄色釉陶瓷虽然开启了寿州窑的鼎盛时期,但其自身制作工艺却出现了一定程度的倒退。胎泥通常情况并不会进行淘洗这一步骤,导致胎体内具有少量砂粒,烧制时在陶瓷表面形成气泡,虽然寿州窑工匠在胎体上先施化妆土再施釉料来遮盖粗糙的胎体,但始终没有得到根本性的改良。同时期越窑青瓷为保证胎泥的质量,经过粉碎、淘洗、练泥等严格去除杂质的过程,最终形成胎质细腻、釉色莹润的高质量瓷器,与其相比寿州窑陶瓷相形见绌。寿州窑瓷胚的制作工艺采用相对原始的轮制法,面对简单的器型可以勉强应对,但器型一旦复杂,就不能一次成型,必须后期拼凑黏合,一些特殊的玩具、建筑构件、雕龙装饰等需要工匠手工制作,这提高了产品的制作时间,不利于大规模批量化生产,无法扩大市场。且寿州窑窑炉的选择大多为造型简单的圆形馒头窑,这种窑炉在烧制过程中空气易进入,导致瓷器产生不同程度的氧化反应,使得釉色深浅不一,良品率降低。由于寿州窑陶瓷一直没有对自身制作工艺、烧制方法、生产策略等进行发展创新,导致其落后于时代并最终被时代遗弃。

(二)其他窑口的冲击

唐朝晚期南方大部分地区受战乱影响较小,以上林湖越窑为代表的南方瓷业进入发展高峰期,规模庞大,窑场林立,制作工艺上乘,造型风姿端雅且简洁大气,具有强烈艺术感染力和美学意蕴,不仅士大夫文人阶级格外青睐,也受到平民百姓的喜爱与追捧,简约的造型也符合“乐而不淫,哀而不伤”的儒家思想。与寿州窑陶瓷不同,越窑青瓷大多采用通体施釉,釉色上呈现莹润光泽、温润光滑的青色、微黄、青绿色和翠绿色等不同颜色[7],达到“千峰翠色”“如冰似玉”的质感,同时青色具有淡泊、雅致、宁静、质朴的美学特征,与儒家士大夫阶级所推崇的中庸之道也契合。由此种种越窑青瓷发展进入鼎盛,对于以烧制黄釉瓷器的寿州窑带来强烈的冲击。同时期邢窑白瓷胎质细腻,釉色洁白如雪,造型丰富种类繁多,具有独特的艺术风格,并开创白瓷坯体装饰技艺,在坯体上使用切削、按压、模印、贴塑、戳印等方式进行装饰。邢窑的印花装饰工艺更是让人称道[8],瑰丽清新的艺术风格和出神入化的制瓷技艺带给人们巨大艺术感染力,受到唐朝百姓的追捧。长沙窑独辟蹊径,以烧制彩瓷为主,创新釉下彩绘技术,在半成品瓷胚上用色料描绘纹样装饰,再施上透明釉进行烧制,不仅外观绚丽多彩,且质地坚硬不易褪色,具有鲜明的时代和地域特点,符合大众的审美需求从而获得市场。同时期越窑、邢窑、长沙窑等基于釉色、造型、装饰、地理位置、美学造诣等优势大量抢占市场份额,寿州窑也曾经积极尝试创新,烧制黑釉、绛红釉、月白釉等,但还是没能阻挡众多窑口的冲击与竞争,最终走向没落。

(三)唐朝晚期社会的动荡不安

唐朝晚期阶级矛盾日益加剧,较前期人口大量增长、土地兼并严重、战争频繁、政府开支猛增,导致均田制已无法维持,这在一定程度上导致府兵制的逐步瓦解,使得藩镇割据逐渐形成。唐王朝为恢复往日的中央集权,与藩镇之间爆发多次战争,给人民生活带来毁灭性的灾难,也给唐朝经济以沉重的打击。受战乱影响,黄河流域地区人口大量外流,彻底丧失了全国经济中心的地位,中央集权受到极大打击,割据形势已无法改变。中央政府和藩镇为扩充自身势力,强迫百姓加入战争,抢夺他们的生产生活资料,致使民不聊生、哀鸿遍野,各地纷纷爆发农民起义。唐末多场战争发生于淮河流域,寿州窑窑口便位于此,受到了战争的摧毁,很多工匠流离失所,生产、销售均遭受致命打击。唐朝晚期宦官当权把持朝政,如唐玄宗时期的高力士、唐肃宗时期的李辅国、唐代宗时期的程元振等,唐德宗时期宦官甚至已经掌握宫廷禁军干预国家的军政大事,发展至最严重时期,直接威胁皇权,掌握皇帝的废立,对于社会生活产生极大影响,也激化了社会矛盾,最终导致了唐朝的灭亡。动荡不安的社会环境让寿州窑面临工匠大量缺失,原料、燃料缺乏,消费人群减少,伴随唐朝的消失最终也走上消亡之路。

(四)唐朝茶税、茶榷政策的影响

唐德宗贞元九年接受盐铁使张滂上书,发布茶税政策,随着饮茶之风的盛行,茶税成为政府的一大重要税收来源。《新唐书》中曾记载:唐文宗开成年间,每年收入矿冶税不过7万贯,抵不上一个县的茶税[9]。起初税率仅为十分之一,不仅增加封建王朝收入,有利于封建王朝的统治,也有利于寿州窑陶瓷茶具的发展销售。但是唐朝茶税始终没有形成固定的收税模式,封建统治者只注重眼前利益而忽视后续发展,无休止地提高税率,税率一度高达50%。唐文宗时期伴随中央与地方矛盾加重,为快速提高政府收入,大臣郑注提议将茶叶加入和盐、铁、酒一样的榷卖制度,以获得提振财政的效果。榷卖是一种彻底的垄断专卖制度,政府垄断茶叶的生产、制作、销售并禁止私人买卖和经营,将茶叶产生的利润尽归朝廷,不顾茶农茶商的生计。虽然这样不顾社会发展规律的政策不到一年时间便在激烈的反对声中废止,但是茶税并没有相应减少,高额的茶税给予了唐朝政府财政支撑,但是也为唐王朝的覆灭埋下了种子。那些被政府压榨的茶农茶商加入了唐末的农民起义,一定程度上加速了唐朝的灭亡。唐朝茶税政策在初期一定程度上加大了政府的财政收入,维护了封建统治,后期伴随封建统治者的目光短浅而走向失控,高额的茶税使得唐朝本来风靡社会各个阶级的饮茶之风大大衰竭,平民百姓无力负担饮茶的费用,而寿州窑以大量生产民用瓷器而闻名,这使得寿州窑陶瓷的消费人群大量减少,给寿州窑陶瓷的生产销售带来极大阻力,市场份额也不断缩减,一定程度上导致寿州窑最终走向消亡。

(五)唐朝丧葬观念习俗的变化

唐朝前期国力鼎盛,经济发展迅速,唐高祖、唐太宗纷纷修建奢侈华丽的陵寝,民间上行下效使厚葬成为风俗习惯,墓葬中陪葬品规模宏大、数量众多,陪葬品具有炫耀财富和象征地位的意义[10],亲人们借此表达对死者的哀悼。通过近年对于唐朝墓葬的考古发掘,在合肥开皇三年和六年墓、长丰大柿园唐墓、洛阳偃师唐恭陵哀皇后墓、三门峡庙底沟唐墓等一系列墓葬发现大量寿州窑陪葬品[11],说明处于淮南地区的寿州窑不仅在淮河流域地区受到追捧,在北方陪葬品陶瓷市场也具有影响力。但强大的唐朝在经历安史之乱后,均田制崩溃,租庸调废止,经济衰落严重,中央集权受到极大打击,藩镇割据局面形成。在这样的局面下丧葬观念习俗发生变化,丧葬活动的重点从营造墓穴更多转移到地面仪式上来,墓葬的形制、陪葬品种类、数量和质量等都大规模简化,这使寿州窑制作的一系列陶瓷陪葬品失去销路,进一步压缩寿州窑的生存空间。唐朝丧葬观念的变化给予在唐朝晚期本就岌岌可危的寿州窑又一严重打击,最终彻底走向消亡。

四、结语

寿州窑陶瓷包含着中国传统审美体系的精华,表现出古代人民对于艺术的追求,是历代史学家、美学家研究、赞赏、评述的对象。虽然最终由于自身制作工艺的缺陷、社会背景的变化、地理环境及自然资源等内外缘因素,迫使寿州窑在疮痍满目的晚唐时期停止了前进的步伐,逐渐淡出了历史舞台,但它对当时社会进步和人民生活质量的提高均作出了极大贡献,在中国陶瓷史上留下不可磨灭的记忆。当代寿州窑制瓷工匠应不断努力探索实践,探析寿州窑陶瓷背后所蕴涵和凝聚的文化本源,坚持传统技艺的同时尝试创新发展,使之具有持久的生命力和活力,在当代社会得到继承与发展。