基于自然语义元语言视角的可译性探究

李慧芳,林 夏

(1. 皖江工学院 基础部,安徽 马鞍山 243031;2. 武汉大学 外国语言文学学院,湖北 武汉 400072)

0 引言

语义不仅反映客观现实,也跟人的主观认知密切相关,是主客观交互的结果。自然语义元语言(Natural Semantic Metalanguage,简称NSM)理论,作为认知语义学的研究范畴,目前主要应用于词典编纂、儿童语言习得、语言类型学、跨文化语义分析等领域。本文基于自然语义元语言理论,从人类思维和认知体验的普遍性、语言习得的文化差异性出发,在语义释义层面,将认知与翻译过程相结合,厘清“可译性”的认知机制,从认知语义学层面,对“可译性”做本体性思想,探讨可翻译过程的可能认知机制。

1 NSM理论基础和研究现状

波兰语言学家Anna Wierzbicka在20世纪70年代创立了语义还原释义的自然语义元语言理论。NSM理论源于笛卡尔(Descartes)和莱布尼茨(Leibniz)对普遍通用的、理想化的逻辑语言的哲学思考以及乔姆斯基“普遍语法”的基本理念。“普遍语言”不以具体语言的描写为归宿,是乔姆斯基语言研究的理论目标,通过探索语言的普遍规律,揭示人类心智的本质。NSM理论是基于对“普遍语言”思想的认可,通过跨语言实证研究而得以创立的。因此,NSM理论秉持的必然也是一种唯理论的普遍主义语言观。

NSM理论认为,人类对其生活其中的相似物质、生态、地理环境等都有着相同或相似的认知体验,这种认知的相似性又会体现在语言的各个层面,语言与语言之间也因此具有了某种相似性。语言即是认知的结果也是认知的中介,一切认知经验都可以用现存的任何语言予以表达[1]。正是基于这样的认知体验和语言事实,NSM理论研究,一直致力于寻找适用于一切人类语言的不可再分的“语义核(irreducible semantic core)”,设想在一切语言中可表达的语义,都可以使用该语言的“语义核”进行描述[2],并且在一切其他人类语言中,都有确切的“语义核”与之对应[3]。经过多年的跨语言、跨文化的验证研究,通过对目标语言进行语义描写、分析,以达到语义“还原释义”的目的[1],NSM析出了目前的64个“语义基元(semantic primitives)”以及相应的句法规则。语义基元也就是他们致力要找出的“语义核”,具有可验证性、不可定义性和普适性等特点[4]。NSM理论认为语义基元“是释义和解释的最简词汇,它既可以是词,也可以是如短语成分或粘着语素的语言表达形式,它存在于所有的语言中,是语义分析的基本工具,可用来解析具有文化特异性的词汇和表达用语[5]”。

在词典编纂领域,Bullock为了验证NSM理论的有效性及语义基元的普适性,编写了小型词典[6]。钟守满基于词典为了保持释义的可读性和语义间的平衡性,通常都是运用一些基本词来给大多数词下定义的事实,通过实例研究,对单个词的词典式释义的方式,验证了NSM理论简单、普适而不循环的特点[7]。 倪盛俭从认知语言学角度阐释NSM理论,指出NSM可以应用于英语教学中的词汇教学、语法教学、文化导入三个方面[8]。在词汇语义方面,Anna Wierzbicka运用语义基元对一些情感词汇,构建了情感概念的释义方法;此外,她还对同义词“cut”和 “chop”的语义进行了对比分析,验证了证明NSM理论在语义还原层面的强大解释力[9]。蒲冬梅对NSM在跨文化语义中的有效性进行了研究,指出NSM为跨文化语义分析和比较研究提供了基础[10]。范文芳在对Wierzbicka的《跨文化语用学:人类交往语义学》一书的述评中指出,“NSM分别为描写语言的意义和分析比较跨文化中的语言的意义,提供了一个全新的分析视角[11]”。从当前国内外的研究现状来看,将NSM理论与翻译相结合的研究尚不多见,本文拟将语义基元与翻译过程的语义释义相结合,以期探究翻译可译性的认知机制。

2 “可译性”研究现状

Cardfort认为,翻译绝不是或者说几乎不可能是源语文本全部被译语文本中的等值成分所替换[12]。也就是说,翻译的性质是替换,但替换是难以完全实现的。事实上,造成传递无法全部实现的原因在于两种语言之间总会有一些因素是事先没有约定性的,这不仅来自语言本身,也来自其他各个方面,如概念、心理、文化、社会以及语言形式差异等,而这些因素往往被认为是“不可译”的。

一直以来,译学界针对“可译性”与“不可译性”争论不休。就翻译实践而言,“可译性”是真实存在的,然而却始终也有着翻译是不可能的说法。英国翻译家Cardfort根据不可译性产生的原因,将其分为语言上的不可译性和文化上的不可译性[12]。Barbara Cassin 持相反观点,虽然语言和文化差异使得语言转换不可能实现完全对等,但是任何东西都是可译的[13]。陈伟英通过对唐诗英译主语省略的分析,得出诗歌翻译中的意境具有不可译性[14]。肖向阳认为中国古诗词的多义性对翻译是一种阻碍,存在着不可译性,其美感只可意会无法言传。同时他也指出,不可译性是囿于文化、历史、语言习惯等因素的制约,是翻译过程中无法或很难逾越的隔阂,但是译者还是要尽可能采取各种手段进行翻译,追求最大程度的可译性[15]。德国著名汉学家顾彬教授认为,采用归化翻译可以消解汉语诗歌中的不可译性[16]。冯文坤基于本雅明的翻译思想、德里达对本雅明的补充,以及现代阐释学,认为确保“可译性”的条件应该就是“纯语言”[17]。曾剑平、况新华认为,翻译造成文化亏损和语言美的损失,语言的可译性是相对的[18]。于洁指出,随着文化交流的深入和译者的努力,不可译可以不断地向可译转化[19]。左飙也认为,不可译性是零值的可译性,包含在可译性中,而零值是可以增值的,增值的过程即不可译性向可译性转化的过程[20]。刘成萍、陈家晃认为,可以通过加强不同意识形态之间的交流沟通,摈弃意识形态的成见,能够有利于解决不可译性[21]。

综上所述,可译或不可译,在诗歌等文学翻译中尤为突出,正如德国汉学家卜松山说过:“所有对文学艺术的翻译都是在试图译不可译之事物[22]。”同时,有关不可译性的研究中,几乎都给出了相应的补偿策略,而这本身无疑为“一切都是可译的”提供了佐证。NSM理论的“语义基元”概念认为,全人类的语言都具有共同的语义核心,在笔者看来,正是这些共同的语义核心——“语义要素”“通用词汇”,构成了翻译可译性的认知可能性。

3 NSM理论与可译性认知过程

语言是认知的结果和媒介,人们对现实世界相同或相似的认知体验,必然也会反映在语言的各个层面,而这种认知的相似性及其反映在语言各个层面上的相似性,无疑就为可译性提供了认知机制。NSM理论的创始人Anna Wierzbicka也强调语义表达系统在人类语言之间的“通译性”。

NSM的研究目标,是要运用语义基元为任何语言中的语法结构和文化脚本,构筑“化简释义”的描写框架。设想在跨语言文化研究中,如果能成功建立一套假定的所有语言共有的核心,那么这种共核就可以作为对所有语言进行描述和比较的元语言[1]。Wierzbicka指出:“虽然单个词语编码而成的复杂语义结构可能因语言不同而有所差异, 但是人类语言和人类思维所依据的‘简单观念’对于全人类来说则大体相同[23]。”

事实上,早在17世纪就有一批哲学家和逻辑学家,如 Leibniz(莱布尼茨)、 Descartes(笛卡尔)、 Arnauld(阿尔诺)等,就提出过探寻语义基元的可能性和必要性。Wierzbicka是从20世纪70年代开始研究语义基元,期待找到一种独立于具体语言之外的普遍元语言,并通过这种元语言来描写所有语言和文化中的种种概念,构成语言的有限语义表达系统。这种语义表达系统在所有语言中应都是相同的,即人类语言的语义核心是一致的。Wierzbicka带领团队历经多年,潜心研究,从各语言中提取语义描写得以进行的语义基元,最终找到了64个语义基元。这些语义基元可用来定义凡乎所有复杂的语义,但语义基元本身不可再被定义。NSM理论找到的这64个语义基元,就是所有语言中共享的非常小的简单意义和语法结构共核,可以充当语义桥梁,消弭所有自然语言间的语言和文化差异。

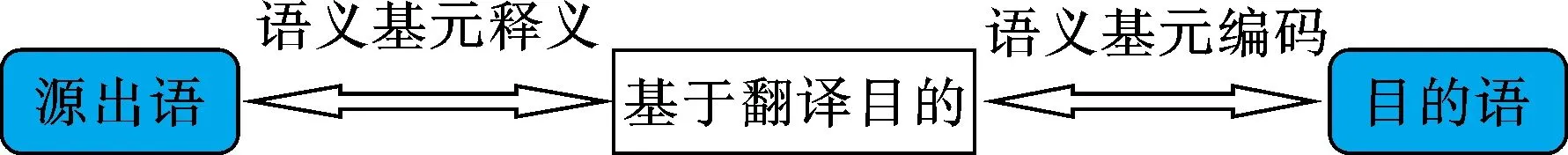

翻译过程是译者解读源出语文本、再现源出语语义的过程。也就是说,翻译过程包括释义与再现等两个层面。翻译首先是对源出语语义的充分理解,即释义过程。NSM理论认为释义过程是将相对复杂单位解读为相对简单单位,直到无法解读为止的过程。NSM理论的基本观点是还原释义,即在解释词义时应尽量使用比原词义更简单的意义,对那些具有复杂文化特异性的词义进行描述。NSM理论认为,任何语言都可以通过“语义基元”进行释义,并且“语义基元”具有跨语言普遍存在性。因此在笔者看来,翻译就是运用源出语“语义基元”解码源出语语义,运用对应的目的语“语义基元”转换源出语语义,进而通过目的语自然语言再现源出语文本语义的认知过程。笔者通过图1来映射NSM理论在可译性研究中的可行性。

图1 基于NSM理论的翻译过程

“语义基元”为翻译可译性提供了认知保障,正如著名的人类学家 D' Andrade所说的那样,NSM的研究方法,提供了一种很有潜力的语义分析手段,使所有复杂概念都置于普通语言的解释之下,从而使各种概念从一种语言转换成另一种语言,在意义上没有任何损失或歪曲[24]。NSM理论也有助于破解翻译中的文化障碍。NSM理论创立的初衷,就是希望通过找到一组文化中立的语义基元来达到清晰、无循环的语义呈现,解释体现某种特定语言的词汇所承载的特定文化,从而使翻译更忠实于原著。

4 结语

NSM理论认为全人类的语言都拥有共同的语义核心,这些共同的“语义基元”就是翻译可译性的认知基础。基于NSM的理论视角,可以清晰地找出翻译可译性的认知过程:最简释义要素“语义基元”使得一切人类语言互相释义、互相理解成为可能,翻译的“释义”与“再现”这两个相互独立又相互交融的语码转换过程中,源出语“语义基元”解码源出语文本意义,源出语“语义基元”与目的语“语义基元”相互对应的,进而目的语“语义基元”对文本意义进行再编码,最终由目的语自然语言再现源出语的文本意义,“可译性”因此也就成为了翻译无可争辩的本质属性。由于语言和文化的差异,翻译中的意义损耗在所难免,但绝对不可译是不存在的,任何片面夸大不可译的观点,都只能是对翻译片面理解的结果。