手术辅以头盔固型治疗儿童单侧冠状缝早闭致前斜头畸形

龚铭鲲,易林华,马康平,秦广彪,谭泊静,仪晓立,袁新宇,李云林

在颅缝早闭患者中,前斜头畸形是单侧冠状缝早闭的特征性外貌表现[1-2],外科手术是治疗该病的唯一有效方法。其最初的手术方法是单纯切开早闭的颅缝,因没有彻底扩大颅腔、重建良好的头颅外形,疗效多不理想。随着对颅缝早闭发病机制和生长力学的研究,目前多采用在颅缝再造基础上进行病变相关部位或全头颅骨重塑术。因固定骨瓣的材料不一,术后塑形方法也各不相同。首都儿科研究所附属儿童医院神经外科2017年1月—2019年12月收治53例颅缝早闭患者,其中8例患者为单侧冠状缝早闭致前斜头畸形,经采用个体化组合手术+头盔固型的治疗方案,取得了良好的早期效果。本研究对这8例患者的临床资料进行回顾性分析,探讨单侧冠状缝早闭致前斜头畸形的治疗方案及其效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组患者中男1例,女7例;年龄6~47个月,平均15.7个月;患病侧别左、右侧各4例。患者母亲在母孕期间均未见异常,均未服用丙戊酸或抑酸类药物,无甲状腺疾病史。患者均系单胎、无宫内发育受限;出生时剖宫产1例、难产助产2例、正常顺产5例;家族中均无类似患者,均未行基因筛查检测。

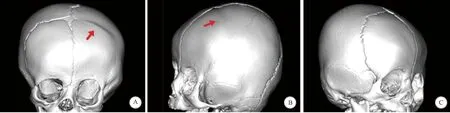

1.2 临床表现 所有患者均有特征性的外貌表现:即患侧额骨扁平后陷,眼眶上缘后缩上抬,患侧颅腔前后径缩短,鼻根及矢状位中线歪向患侧;健侧额部前凸,颞部偏斜或凸或凹(图1)。另外,病例2患者曾行塑形头盔治疗4个月,后期头围缩小、左眼眶后缩并出现代偿性斜视;病例4患者就诊时年龄偏大,患侧眼球轻度外凸、视力下降、发育商(DQ)68;病例6患者有烦躁多动、颅内压增高的表现。

A:头颅照片,患侧额部后缩(红色箭头所指); B:模拟图,健侧额部前凸,颞部偏斜(红色箭头所指)

1.3 影像学检查 8例患者均于术前行头颅CT平扫+颅骨三维重建检查。影像学检查显示,患侧冠状缝密度增高、骨化闭合(图2)、蝶骨嵴增生上抬、前颅窝变深;健侧额骨突起、颞骨或凸或凹;矢状缝和额缝扭曲歪向患侧。6例患者冠状缝处有骨嵴形成,2例患者合并蝶额缝和蝶颧缝早闭,1例患者合并矢状缝前1/3早闭;2例患者的脑室偏大,顶骨有明显“指压痕”。

A:患侧冠状缝密度增高、闭合,有骨嵴形成(红色箭头所指); B:蝶骨嵴增生上抬(红色箭头所指); C:健侧额骨突起,颞骨或凸或凹,矢状缝和额缝扭曲歪向患侧

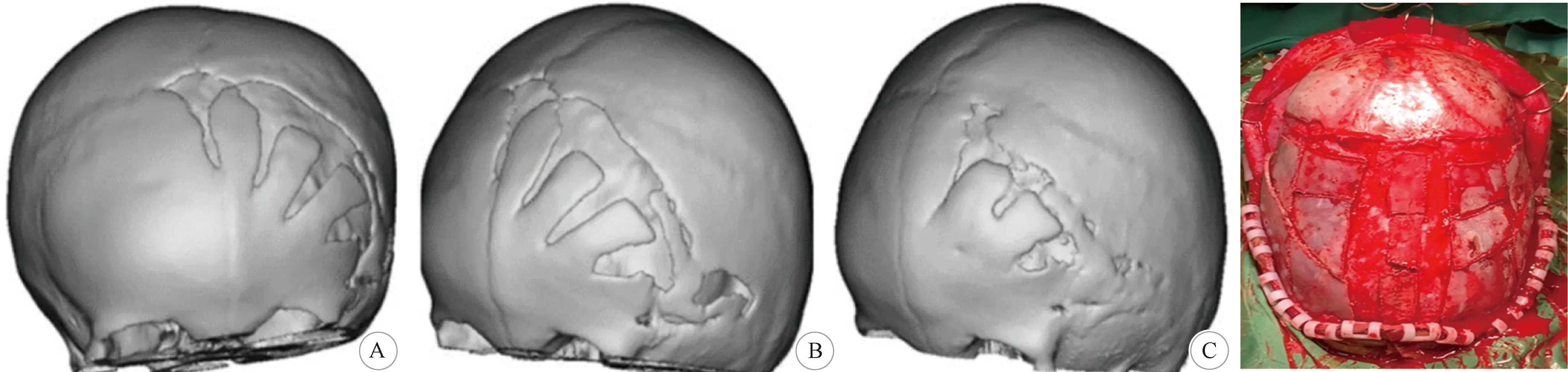

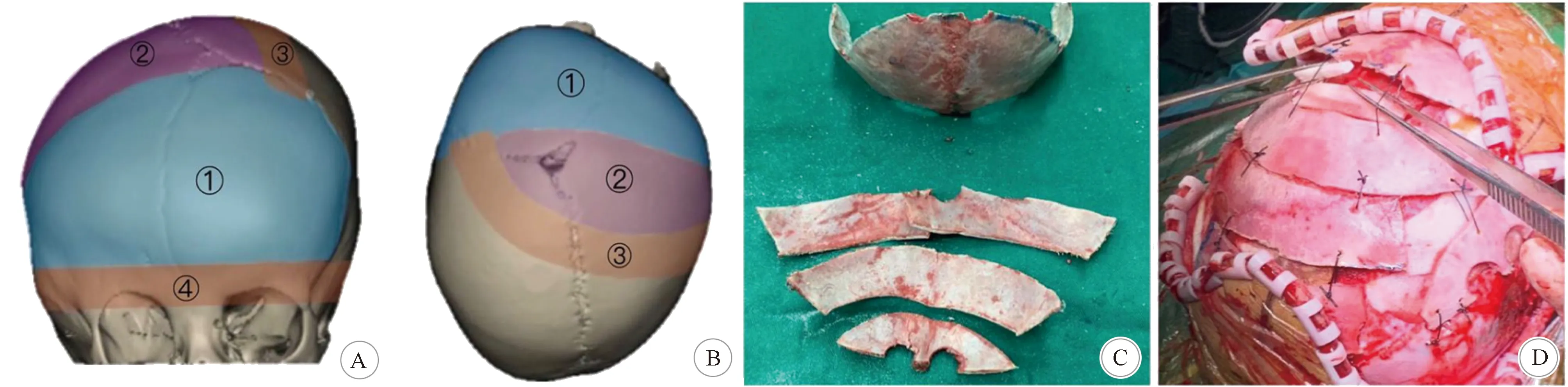

1.4 手术方法 本组患者均采用组合手术方式(表1)。依据患者CT平扫+颅骨三维重建结果,经计算机辅助3D打印出患者头模并设计好截骨、塑形方案,提前选择组合术式模拟手术,设计好截骨导板以缩短手术时间。按惯例手术时均完整游离并保护好骨膜,术毕再尽可能将之缝合。前斜头畸形矫形的基本术式如下:(1)骨缝切除术,根据畸形程度,切除早闭骨缝的宽度为0.5~1.5 cm,切除长度包含整个早闭骨缝;(2)额骨塑形术,额骨截取及塑形范围包括该侧冠状缝、紧邻眶上孔上缘、中线包含额缝、外侧包含蝶额缝。游离额骨后行“梅花状”切开,弯曲额骨使之内板成“青枝”样骨折。根据病情可行单侧额骨或双侧全额骨塑形,全额骨塑形时不切开额缝(图3);(3)“π”形截骨及顶骨“邮票”状切开术,切除双侧冠状缝约1.0 cm宽度,外侧越过蝶额缝。用脑板轻轻分离矢状窦两侧硬脑膜与颅骨间的粘连部分,旁开矢状缝1.0 cm,自冠状缝向“人字缝”方向切开顶骨,形成“π”样形状。切开人字缝、颞缝,完全松解顶骨,将顶骨截成4~6块“邮票”状漂浮骨块(不要游离颅骨与硬脑膜间的粘连)(图4)。这样可充分松解颅骨扩大颅腔,起到缓解颅内压力的效果;(4)额眶带(眉弓)重建、前移术,基于Whitaker、MaCarthy和改良Marchac术式略作改进,根据患者具体病情行单侧或双侧额眶带重建、前移术。额眶带重建时或在原先基础上截骨重建,或根据术前设计的形状自顶骨等其他部位置换重建(图5)。截骨时要保护好矢状窦,截取的额眶带宽度约1.5 cm左右,外侧到蝶额缝,额眶带的头端形成榫头-榫卯结构以便前移固定。本组患者均在榫头-榫卯处打3~5个孔(根据前移距离),用粗丝线交叉固定。前移后额骨与顶、颞骨间的缺损部位不做硬性固定,不予植骨,便于缓解颅内压力,利于大脑发育生长;(5)头盔固型,术后2周测量头颅外形,并定制头盔(Star Band,美国),该头盔不同于常规的矫形头盔,主要起到颅骨保护及固型作用。术后早期可每天佩戴数小时,而后逐渐过渡到全天候佩戴;术后第1个月每1~2周复诊1次,以后每个月1次,共佩戴3~4个月。

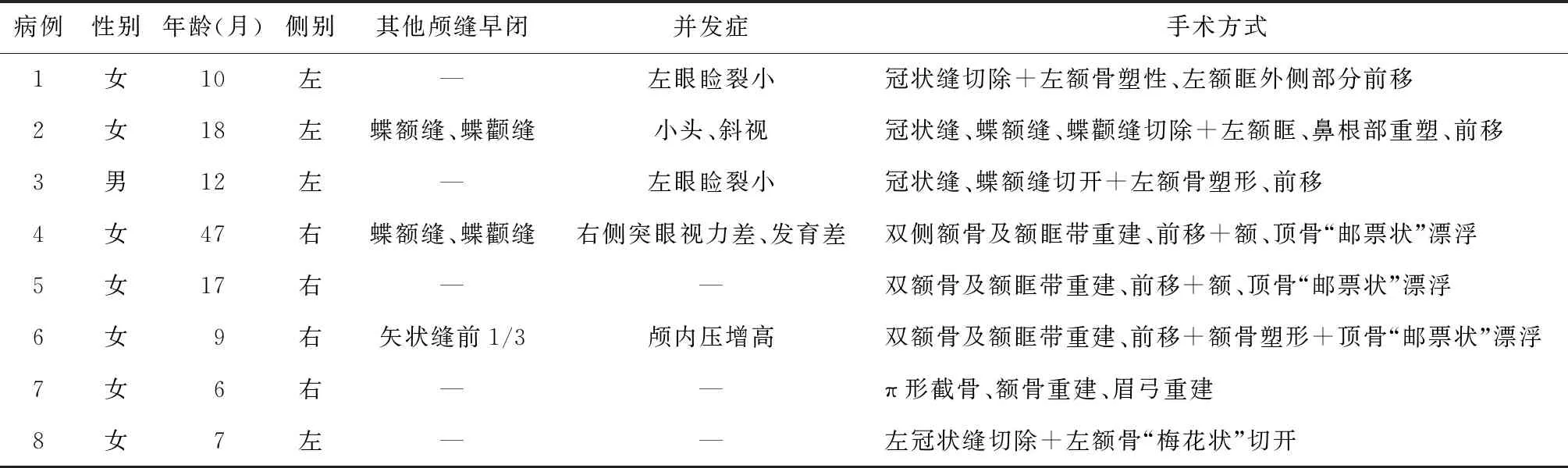

表1 本组患者的临床资料、手术方式

A、B:术后1周;C:术后1年,示颅骨缺损区域膜性成骨

A、B:术前模拟,基于CT三维重建制定额眶带重建、前移计划,取顶骨(②、③)替换重建额眶带(①、④); C:术中截取的顶骨,按术前计划塑形后替代额眶带; D:术中额、顶、颞骨间缺损不做硬性固定,不予植骨

2 结 果

手术效果评价内容包括围手术期并发症、颅骨畸形的整复程度、患儿发育情况、术后有无死骨形成及颅骨生长情况等5个方面。8例患者术后均出现明显的术区皮肤肿胀及皮下积液,3例行皮下引流,5例仅间断穿刺2~3次后积液消失。本组患者术后3~5 d均有不同程度发热,未出现脑脊液漏、颅内出血、手术切口感染等并发症。术后5~7 d术区肿胀消失后,可见早期整形效果较满意(图6)。术后随访7~50个月,病例4患者的智力发育明显好转(DQ 97),余未见认知功能发育异常。术后6~12个月期间复查头颅CT平扫+颅骨三维重建,示骨间连接痕迹,颅缝未闭和,无死骨。4例患者术后随访1年以上,颅骨生长好,骨缺损区域有膜性骨形成趋势(图3)。

A、C:术前,头颅额颞部明显畸形; B、D:术后,头颅额颞部畸形显著改善(红色箭头所指)

3 讨 论

3.1 发病机制及临床表现 以往的观点认为单侧冠状缝早闭是一种非综合征型颅缝早闭,多为偶然发生。但最新的遗传学研究发现了数种可能导致该类病变的新基因和相关遗传路径[3-4]。经典的Virchow理论认为[5]:颅缝早闭后,垂直于早闭颅缝的颅腔径线生长受限,而平行于早闭颅缝的颅腔径线则会代偿性延长,故颅缝早闭的部位决定了头颅畸形的外形特点。单侧冠状缝早闭后,由于患侧额、顶骨的前后方向生长受限,使得患侧颅腔前后径变短,健侧颅腔代偿性扩张,即会形成特征性的“前斜头畸形”外貌。如患侧额骨扁平凹陷及眶上缘后缩上抬、健侧额部前凸;重症患者会出现鼻根部及矢状位中线偏斜等异常。对那些早期治疗不当或患病时间较长的患者,如本组病例2、4患者,可能会出现其他并发症,如颅内压增高、小头畸形、智力发育障碍等。

3.2 手术时机和适应证 颅缝早闭手术最早起始于19世纪60年代,是目前唯一有效的治疗方法,但对手术时机、手术方式及次序选择仍有争议[6-9]。婴幼儿时期是大脑发育最旺盛的阶段,2岁时的大脑发育已接近成人的70%~80%,故多数学者主张在2岁以内手术治疗。Moderie等[6]认为,患儿10~12个月是最佳手术年龄。Selber等[7]随访研究发现,早期手术不仅能扩大颅腔,有益于再次成骨和颅面外形恢复,也可避免后期颅内压增高、视力障碍,甚至智力发育受限等问题。另有多项研究指出若前斜头畸形患者在8岁和18岁尚未手术,尽管额骨后缩有轻度改善,但眼眶和鼻骨偏斜、患侧中面部发育不全、偏斜等问题,会随年龄增长而变得更加严重[10-12]。

前斜头畸形的手术原则是:(1)扩大颅腔空间,缓解颅内压力;(2)恢复额骨、额眶和颅顶部的正常解剖位置及形态。其手术适应证也要从上述两方面考虑。对那些明显畸形且存在大脑功能及视力功能受损的患者,要及时进行颅腔扩大和颅骨整复手术;对那些畸形不明显和/或大脑功能影响不显著者,随诊观察其神经系统发育,观察颅内压力变化是较好选择。

颅内压增高是重要的手术指征之一。判断颅内压的方法主要包括:(1)颅骨内板有无脑回压迫的“指压痕”形成:(2)查看眼底有无视神经乳头水肿或萎缩;(3)测量颅腔容积是否处于该年龄儿童正常范围;(4)颅内压测压仪监测24 h颅内压波动变化。忽视颅内压增高,导致手术治疗延误,将会影响患者智力发育,引起视力损害[2,13-14]。

3.3 术式选择及骨瓣固定 从手术方式演变看,从最初的冠状缝切除、颅缝再造,到目前的额眶带(眉弓)重塑矫形、颅腔扩大等术式,国内外尚无统一的指南性文献。国内外研究在比较各种术式治疗单侧冠状缝早闭的疗效预后差异方面尚缺乏统一的客观标准。不仅研究者应用的3D-CT、卡尺测量、Whitaker评分等方法不一,其测量的解剖标志也不相同,因而缺乏有说服力的循证医学结论。另有研究报道应用神经内镜行颅缝扩大切除术治疗单侧冠状缝早闭,虽可能具备一定的优势,但因病例数较少仍需进一步验证观察[12、15-16]。

目前业界的基本共识为单纯的颅缝切除手术有明显缺陷;内镜下颅缝扩大切除的效果也不明确,且易复发;全头颅重塑和颅腔扩大是目前的首选术式[8-10]。因患者畸形部位、程度不尽相同,不能简单套用既往手术方式。依据临床经验,额眶带前移和适度下降是维持额颅形态和眶部良好发育的前提。对较严重的前斜头畸形患者,额眶带要前移3~5 mm才能保证整复效果。就额颅形态重建、颅腔扩大的手术方法[17],本研究基于Whitaker术式(单侧额颅重建)和改良Marchac术式(双侧额颅重建)进行改良;最后根据患者畸形严重程度和部位,个体化地选择合适的组合术式,较好地解决了患者前斜头畸形的并发症(表1)。

在额眶带重建前移、颅腔扩大的过程中,需要对前移和/或置换的骨瓣进行固定方能起到整复效果。选择固定的材料及方法取决于患者的年龄和颅骨成熟程度。Ashammakhi等研究报道[18]大龄儿童和成人可采用钛连接片固定,但有可能出现因颅骨生长发育而向颅内迁移的情况,从而损伤硬脑膜和大脑组织;对低龄儿童可采用可吸收材料(如聚乳酸板)固定,但因婴幼儿颅骨薄而增加了固定难度,再加上费用昂贵限制了其临床应用。本研究患儿采用骨缘打孔、粗丝线交叉固定的方法,能较好地解决上述问题。术后早期辅以头盔固型(Star Band,美国),其一方面可保护颅骨位置,防止意外伤害引起骨瓣移位;二是可起到固型、矫形作用。但这种固型为主的头盔在内径设计时不同于常规的矫、塑形头盔。

3.4 围手术期管理和并发症 单侧冠状缝早闭患者大多因年龄较小而面临较高的手术风险。精于儿童诊疗的神经内外科、放射影像科、整形科、眼科、耳鼻喉科等学科参与的多学科联合诊治,对围术期保障具有重要意义。计算机辅助下3D头模打印、模拟手术及截骨导板等技术的应用,亦可显著提高手术效率、简便术中操作、缩短手术时间、减少术中出血,有助于术后康复[19]。颅缝早闭患者术后出现头面部皮肤肿胀、皮下渗血、积液是一种常见现象。有研究者[17-18]提倡术后行皮下引流,甚至多处引流。但本组患者中5例患者术后未行皮下引流,也未加压包扎,仅通过穿刺抽吸的方法即起到了良好的效果,术后3~5 d逐渐消肿,甚至完全消肿,术后7 d即可出院。另外,在截取骨瓣、重建额眶带等操作时,尤其是前囟、矢状窦和蝶骨嵴等硬脑膜粘连较紧部位,容易撕裂硬脑膜而出现脑脊液漏、脑组织挫裂伤或脑内出血等并发症。尽管本组患者均未发生上述并发症,但国内外文献却不乏这些并发症的报道[8、20-22],严重者甚至出现休克、死亡等。

综上所述,本研究结果表明,采用组合术式辅以头盔固型治疗单侧冠状缝早闭引起的前斜头畸形的早期效果比较满意,但远期效果尚需进一步随诊观察。希望随着相关研究的继续深入进行,能够为颅缝早闭患者提供效果更好的治疗方案。