高血压脑出血术后再出血危险因素的Meta分析

蒋小兵,高文文,赵海康

高血压脑出血(hypertensive cerebral hemorrhage,HICH)是神经外科的常见病、多发病;好发于中老年人,具有很高的致残率和病死率[1]。有手术指征的高血压脑出血患者经手术治疗后大部分好转,而部分患者会在术后发生再次出血,再次出血后的致残率与病死率远远高于初次发病[2]。因此,了解术后再出血的危险因素,对预防发生术后再出血有重要临床意义。本研究对2015年1月1日—2020年1月31日国内外发表的关于高血压脑出血术后再出血危险因素研究的文献进行Meta分析,以探讨高血压脑出血术后再出血的相关危险因素,为降低术后再出血的发生率提供循证医学依据。

1 资料与方法

1.1 资料 检索文献来自国内的中国知网(CNKI)、万方数据库、维普数据库(VIP)、中国生物医学数据库(CBM),以及国外的PubMed、Embase、Web of Science、Cochrane Library数据库。

1.2 方法

1.2.1 文献检索 查找以上数据库中2015年1月1日—2020年1月31日发表的,关于高血压脑出血术后再出血危险因素研究的相关文献;同时追溯纳入文献的参考文献,尽可能查全文献。中文检索词为高血压脑出血、术后、再出血、危险因素,英文检索词为hypertensive cerebral hemorrhage、postoperative、rebleeding、risk factors。

1.2.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)近5年来公开发表的关于高血压脑出血术后再出血危险因素研究的原始文献;(2)研究对象均行手术治疗;(3)病例对照研究,有样本总数、再出血例数和对照组例数;(4)资料完整,统计学方法正确,分析指标包含危险因素的优势比(OR)及其95%置信区间(CI),或者可以计算出OR值及其95%CI;(5)纳入的文献至少包含1个危险因素。排除标准:(1)综述、系统评价、动物实验、病例报告、会议论文;(2)重复发表;(3)质量较差,或数据指标不完整、有错误;(4)非病例对照研究的文献。

1.2.3 文献筛选、资料采集和质量评价 由2位研究人员独立依据文献的纳入和排除标准对文献进行筛选,确定纳入Meta分析的文献。采集纳入文献的资料:第一作者姓名、发表时间、文献来源、研究类型、总样本例数、再出血例数、对照组例数、危险因素及相关数据。文献的质量评价采用Newcastle-Ottawa Scale(NOS)量表,NOS量表的满分为9颗星,≥6颗星的文献可纳入Meta分析。在文献筛选、资料采集和质量评价过程中,如2位研究人员的结论不一致,则双方相互讨论解决,或者由第3位研究人员审核协助解决。

1.3 统计学方法 采用Stata15.1和RevMan5.3软件对收集的数据进行统计合并。通过Q检验的P值和I2值检验合并的数据之间是否存在异质性,如果Q检验中的P<0.1或I2≥50%,认为存在异质性,采用随机效应模型合并效应量OR值和95%CI;反之,则采用固定效应模型合并效应量OR值和95%CI。如果Q检验的P值和I2值结果不一致,以I2值为准。统计合并后的效应量P<0.05为有统计学意义。敏感性分析采用同时计算固定效应模型和随机效应模型的OR值和95%CI,比较两组结果,以判断研究结果的稳定性和可靠性。对于纳入文献数≥7篇的危险因素通过绘制倒漏斗图和Begg’s检验判断研究是否存在发表偏倚,如Begg’s检验P>0.05表明倒漏斗图分布对称,提示不存在发表偏倚;反之,则表明存在发表偏倚。

2 结 果

2.1 文献筛选流程和结果 共检索到相关文献918篇,剔除重复文献后,按照纳入与排除标准,通过仔细阅读标题、摘要和全文,纳入文献17篇[3-19]进行Meta分析。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图

2.2 纳入文献的基本资料及质量评价 见表1。纳入的17篇Meta分析文献均为病例对照研究,患者总数为3 544例,术后再出血的患者512例,对照组患者3 032例;纳入分析的危险因素8项。采用NOS量表对纳入的文献进行质量评价,所有纳入文献的质量评价星级为7~8星,质量较高。

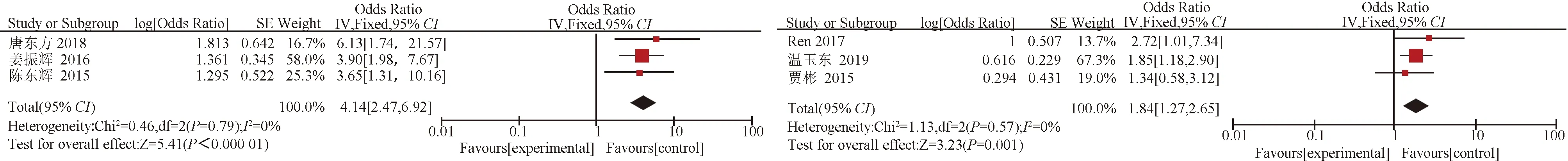

2.3 Meta分析结果 发病至手术时间≤6 h及凝血功能异常、术前收缩压≥200 mmHg、术前舒张压≥120 mmHg、术后收缩压≥200 mmHg、术前血肿量≥60 mL、术中止血困难、合并糖尿病与高血压脑出血术后再出血的关系,合并分析结果见图2-9。

在术前收缩压≥200 mmHg因素分析中,纳入研究的数据间存在异质性(异质性检验P=0.01,I2=64%),采用随机效应模型合并统计量。另外7项因素分析均不存在异质性(异质性检验均P>0.1,I2<50%),采用固定效应模型合并统计量。Meta分析的结果显示,纳入分析的8项因素均为高血压脑出血术后再出血的危险因素(合并的效应量P<0.005~0.000 01),见表2。

表1 纳入文献的基本资料及质量评价

图2 发病至手术时间≤6 h分析森林图 图3 凝血功能异常分析森林图

图4 术前收缩压≥200 mmHg分析森林图 图5 术前舒张压≥120 mmHg分析森林图

图6 术后收缩压≥200 mmHg分析森林图 图7 术前血肿量≥60 mL分析森林图

图8 术中止血困难分析森林图 图9 合并糖尿病分析森林图

2.4 敏感性分析 对纳入的8项危险因素同时采用固定效应模型和随机效应模型进行分析显示,8项危险因素的OR值和95%CI非常相近,证明此次合并效应量的结果基本可靠。见表3。

表2 高血压脑出血术后再出血危险因素的Meta分析

表3 危险因素合并效应量的敏感性分析

2.5 发表偏倚分析 对于纳入文献数≥7篇的危险因素绘制倒漏斗图,经Begg’s检验均P>0.05,表明各倒漏斗图分布基本对称,提示不存在发表偏倚,Meta分析结果的稳定性较好。以发病至手术时间≤6 h分析的倒漏斗图为例,纳入的11篇文献位于95%CI内,Begg’s检验P=0.213,分布基本对称,提示无明显发表偏倚(图10)。

图10 发病至手术时间≤6 h分析的倒漏斗图

3 讨 论

流行病学调查研究显示,全球范围内高血压脑出血的发病率每年逐步上升,需手术治疗的患者也在同步增多,术后再出血会给患者带来灾难性的后果,使致残率和病死率大大增加,加重了家庭和社会负担,是神经外科棘手的难题[20]。国内外神经外科医生很早就开始研究高血压脑出血术后再出血的相关危险因素,但是不同研究方法的结果存在一定的差异。

本研究收集了最近5年多国内外高血压脑出血术后再出血危险因素的研究文献,较全面地总结了相关危险因素。Meta分析结果显示,发病至手术时间≤6 h、凝血功能异常、术前收缩压≥200 mmHg、术前舒张压≥120 mmHg、术后收缩压≥200 mmHg、术前血肿量≥60 mL、术中止血困难、合并糖尿病是高血压脑出血术后再出血的危险因素。

众多的研究发现,高血压脑出血发病6 h内由于血肿压迫破裂出血的血管止血不牢固,手术清除血肿后容易再次发生出血;而在发病6 h之后手术可很大程度地降低术后再出血的风险[4]。但是需要考虑到血肿的形成压迫了周围的脑组织,随着时间的推移会出现脑水肿;另外血肿产生的炎症因子、细胞毒性物质等也会对脑组织产生继发性损害[21]。所以可在发病6 h后尽早实施手术,既可以降低术后再出血的风险,也解除了血肿的占位效应,减少继发性脑损害。凝血功能异常是术后再出血的常见因素,因颅内血肿形成过程中消耗了大量促凝因子,导致消耗性凝血功能障碍;其次,如患者有基础肝脏疾病,长期口服抗凝药、抗血小板药,均可影响凝血功能。不管是术前还是术后,手术医师应详细评估患者的凝血功能,准确有效地实施干预;对有急诊手术指征且术前长期口服抗血小板药的患者,在术前、术中可适当输注血小板制品,以缓冲抗血小板药物的影响,确保患者术后不发生再出血[22]。术中止血困难也是术后再出血的危险因素之一,不管是凝血功能正常还是异常的患者,术中须精细操作,动作轻柔,吸引器吸力不要过大,也不要盲目吸引,避免形成新的出血创面。术前收缩压超过200 mmHg,舒张压超过120 mmHg,表明在长时间高血压的作用下,患者的血管弹性降低,破裂小动脉和微动脉的血管壁在高血压的作用下损伤加重,如果再在术中没有充分地止血,术后血压的波动很容易引起再次出血[21]。术后收缩压超过200 mmHg会引起颅内压升高,容易导致停止出血的血管再出血[23]。术前出血量大(≥60 mL)的患者,手术将血肿清除之后其颅内压变化梯度较大,增加了术后再出血的发生率;其次,大血肿压迫脑组织范围广,造成血肿临近脑组织水肿和坏死,同时有更多的血管受累,也增加了术后再次出血的风险。因此,对于出血量较大的患者,血肿清除率和手术时机的选择尤为重要;既要清除血肿,又要最大限度减轻继发性脑损害,促进局部脑组织的血液循环,可使预后得到明显的改善。合并糖尿病也是术后再出血的危险因素,因慢性糖尿病会造成颅内小动脉粥样硬化和微循环改变,使术后再出血的发生率增大[24]。

本研究旨在分析高血压脑出血术后再出血的危险因素,为预防术后再出血提供循证医学证据。研究严格按照纳入与排除的标准纳入文献,并用NOS量表对纳入的文献进行质量评价;同时采用固定效应模型和随机效应模型合并效应量。敏感性分析和发表偏倚检验显示结果基本可靠。但本研究也存在一定的局限性。首先,国内外一些文献还报道了年龄、高血压的病程、脑出血的部位等对术后再出血的影响;但是由于本研究纳入文献这方面的数据较少无法进行Meta分析,对分析的结果有一定的影响;其次,危险因素中术前舒张压≥120 mmHg、术中止血困难、合并糖尿病的相关文献只有3篇,可能会存在潜在的偏倚。

综上所述,高血压脑出血术后再出血的危险因素是多方面的,在临床工作中应对患者进行全面评估,全面考虑术前、术中和术后的危险因素,准确高效实施手术,对于降低术后再出血的发生率具有重要意义。