县域乡村“三生”系统发展时空分异与优化决策

李进涛,刘琳,王乙杰,冷安丽

(1.山东大学政治学与公共管理学院,山东青岛 266237;2.山东大学公共治理研究院,山东青岛 266237;3.山东大学生活质量与公共政策研究中心,山东青岛 266237)

2017 年国家提出乡村振兴战略,旨在解决“三农”(农业、农民、农村)问题,实现农业强、农村美、农民富的乡村全面发展目标[1]。然而,我国东部、中部、西部的乡村地域系统复杂多样,经济发展不均衡,差异明显[2]。如何快速诊断乡村“疾病”,识别乡村不同功能区,因地制宜,分类施策,促进乡村振兴发展,是一项重要课题[3-4]。为了避免新农村与美丽乡村建设过程中产生的“面子工程”,乡村振兴应统筹土地、产业、人口、资本等乡村发展要素,提升农业生产、农民生活、农村生态等系统协调与可持续发展水平,提出不同乡村地域系统优化决策。

长期以来,乡村发展问题始终是国内外学者关注的热点话题,主要包括乡村发展理论、乡村发展格局与驱动机理、乡村发展模式等研究[5-7]。国外学者首先提出了城乡关系理论,解释城市与乡村关系,从城乡二元结构论到城乡一体化理论[8-10],经过不同年代学者的研究,逐步推动城乡关系理论逐渐转向成熟,为阐述乡村地域系统发展过程中驱动要素的作用机理和深入分析乡村发展提供了理论支撑。国内学者吴传钧院士[11]提出了人地关系地域系统理论,即人类社会和地理环境两个子系统在特定的地域中交错构成的一种动态结构[12]。依据人地系统理论延展出的城乡系统融合理论与乡村地域系统理论,是全新认知现代城乡关系,透视城乡发展问题的基本依据[13]。乡村地域多体系统理论指出乡村是由城乡融合体、乡村综合体、村镇有机体、居业协同体的综合体,通过建设城乡基础网、乡村发展区、村镇空间场、乡村振兴极等构成的多级目标体系,实现城乡融合系统优化[14-15]。关于乡村发展格局与驱动机制研究,以城乡关系、人地系统、乡村地域系统等理论,学者们利用人口、土地、农业、教育、医疗、环境等单一或综合指标,对乡村要素或综合系统水平进行时间和空间分析,进而阐释了乡村地域系统发展过程中存在的问题,以及影响因素的作用机制[16-18]。乡村地域系统存在明显的空间分异特征,随着时间的变化,人口、土地、资本要素的流动改变了乡村的演变历程与分布格局,进而衍生出乡村转型、乡村重构等重要理论[19-22],为乡村地域系统研究提供了重要的理论支撑。关于乡村发展模式,欧美等发达国家作为早期工业革命兴起的国家,成熟的乡村发展模式形成较早,法国、德国等经过工业化推动、产业结构调整[23]与完善交通运输网络等基础设施实现了“农村振兴计划”[24-25];美国利用建设“新型城镇”的方式,促使城市的分散化,推进农村基础设施建设,盘活利用农村土地资源与资产,有效改善农村生产与生活条件[26]。日本利用“村镇综合建设示范工程”发展模式[27-28],韩国利用“新村运动”发展模式[29-30],促进了乡村振兴发展。国内乡村成熟的发展模式形成较晚,随着新农村、美丽乡村、精准扶贫、乡村振兴等国家战略实施,乡村发展新模式如雨后春笋,为复杂的乡村地域系统发展提供了重要经验借鉴[31-34]。

目前,关于乡村地域系统发展研究多以产业经济发展、人口流动、环境污染等单方面为主,针对性地开展乡村地域系统的“三农”问题,尤其是对“三农”的“三生”(生产、生活、生态)系统变化研究较少。“三生”最早是指土地利用的生产、生活、生态空间格局。根据赋予土地功能进行划分:生产用地具有农业、工业、商业活动获取产品和供给功能;生活用地具有承载和保障人居住功能;生态用地具有调节、维持和保障生态安全功能[35-36]。“三生”空间并非孤立存在的,三者之间存在着紧密联系。生产空间是根本动力,为生活空间和生态空间提供经济驱动,良好的生产空间有助于优化产业结构、推动经济发展,也决定了生活、生态空间的品质。生活空间是重要载体,“三生空间”协调优化的最终目标是提升居民的生活幸福感。生态空间是生产和生活的坚实保障,为乡村的发展提供稳定的环境和充足的承载力[37-38]。针对乡村地域系统“三生”研究,主要是基于农村土地的“三生”功能,开展乡村振兴与发展的空间规划:摸清生态空间基底,提升生态系统功能;推动生产方式转型,丰富生产空间功能;重构生活空间格局,提升人居环境品质,通过实现“三生”空间的协同发展,促进城乡融合[39-40]。

本研究借鉴“三生”用地功能,提出乡村地域系统的“三生”系统,即农业生产、农民生活和农村生态子系统,用来表征乡村发展过程中“三农”问题的演变,由人口、土地、产业、环境等核心要素之间相互作用形成子系统之间相互影响、相互联系。以山东省县域乡村地域系统为例,利用定量与定性相结合的方法,分析1990—2017 年县域乡村“三生”系统时空格局与各子系统耦合关系,基于研究结果,进一步划分山东省县域乡村“三生”系统发展功能区,并研究制定不同功能区县域乡村可持续发展优化策略,为山东省乡村振兴战略规划实施提供重要的实践指导。

1 区域概况与数据处理

1.1 研究区概况

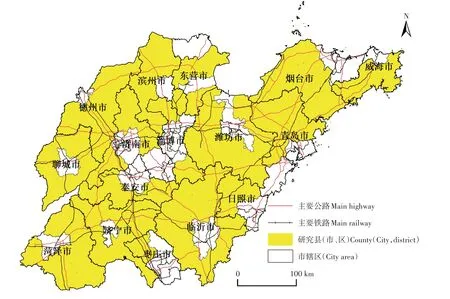

山东省位于中国的东部沿海,黄河下游,京杭大运河的中北部,是华东地区最北端的省;濒临黄海和渤海,与日本、朝鲜和韩国隔海相望。2019 年,全省有16 个地级市和137 个县(市、区)(图1),本研究以其中91 个县(市、区)为例,其他46 个区已转为市辖区,实现了完全城市化。2019 年常住人口超过1 亿,为中国人口第二大省。2019 年全省地区生产总值(GDP)为72 678.18 亿元,全国排名第三。山东省人口众多,但是土地面积较小(15.58 万km2),耕地面积占比为48.78%,人均耕地面积约734 m2。随着快速城镇化和工业化发展,山东省区域与城乡之间社会经济差异愈加明显,东、中、西格局分化如同中国的缩影。西部人口、资本流向东部,导致鲁中西部平原区农村劳动力流失,“留守老人、留守妇女、留守儿童”转为农业主体,大量宅基地空置、废弃,土地闲置浪费现象日趋严重,工业化污染物质排放到农村,对农村生态环境造成了严重破坏。因此,如何保障区域协调与城乡融合发展、缩小区域差异,是当前山东省亟待解决的一大难题。

图1 研究区行政区划图Figure 1 The administrative map of the study area

1.2 指标体系与数据处理

1.2.1 构建指标体系

结合乡村发展的研究经验与数据资料的可获取性,以乡村发展状态的一般性评价指标体系为基本依据,从农业生产状况、农民生活水平和农村生态环境三个方面选择了20 项指标,构建我国乡村发展状态的指标体系(表1),从而实现对乡村发展状况的测算。由此,本研究提出了基于“三生”系统的乡村发展度(RD)指标,用来表征乡村社会经济与生态环境变化的状态,由农业生产、农民生活和农村生态三个方面组成。

表1 乡村“三生”系统发展评价指标体系Table 1 Evaluation index system of"agricultural production-farmer life-rural ecology"system

农业生产系统(AP)反映了乡村的农业发展状况,主要包括农业的生产条件与农业产出情况。生产条件用耕地面积、农业劳动力和机械化水平等指标表征;农业产出情况用粮食产量、肉类产量和农业产值等指标表征。指标均为正向属性,对农业生产发展具有积极影响,指标水平越高表示农业生产的状况越好。具体包括人均耕地面积、单位面积机械化总动力、农业劳动力比例、人均粮食产量、人均农业产值、人均肉类产量等6项指标。

农民生活系统(AL)反映了农民在乡村的生活水平,主要包含了经济生活与社会生活两个方面。经济生活水平是指农民的收入、非农就业状况和消费水平;社会生活水平是指农民享受的医疗、教育、社会保障、公共文化、交通等服务设施的状况。指标均为正向属性,对农民的生活水平具有促进作用,指标值越大表示农民的生活水平越高。包括农民人均纯收入、非农就业比例、万人拥有床位数和人均拥有道路长度等8项指标。

农村生态系统(AE)反映了乡村的资源与环境状况,适宜的生态环境反映了农村良好的发展状态,主要包括资源禀赋与生态环境两个方面。资源禀赋用水资源、林地资源等指标反映;生态环境用化肥的使用、工业产生的废气废水以及土地利用生态景观格局指数等指标表征。由于研究是以县域乡村系统为单位,所涉及的废水、废气的污染在系统内被认为是等值的,同时考虑农村废水、废气污染数据难以获取,本研究选择区域内工业废气、废水排放作为县域乡村系统的环境指标。化肥使用与工业产生的废气废水、二氧化硫和粉尘排放为负向属性,值越大对乡村的生态环境产生负向影响越大,其他指标为正向属性,值越大,对资源环境产生促进作用越大。具体包括森林覆盖率、人均水资源、单位耕地面积化肥投入量、单位面积工业废水排放量、单位面积工业二氧化硫排放量等6项指标。

1.2.2 数据标准化和赋权处理

层次分析法(Analytic hierarchy process,AHP)是将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法,通过两两比较,构建判断矩阵,获取指标权重。研究根据各项指标的重要性确定乡村生产、生活、生态子系统等发展指标和人口、土地、产业转型等指标主观权重。

式中:A为判别矩阵;aij表示要素i与要素j的重要性比较结果,且关系如下:

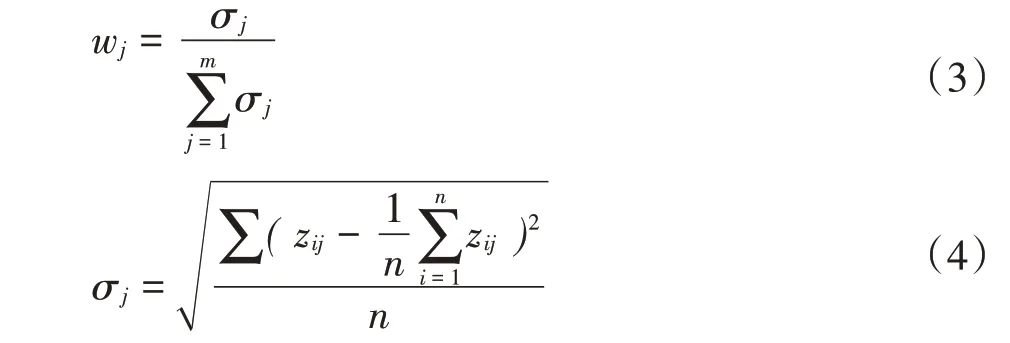

均方差法即标准差法(SD)是方差的算术平方根。研究分别获得县域各项指标的标准差,求取不同时期标准差的平均值,然后综合测算不同指标的比例作为各项指标的客观权重。

式中:wj表示指标权重;σj表示不同指标的标准差;zij表示乡村“三生”系统指标标准化后的值。

1.3 模型方法

乡村发展度测算模型如下:

式中:RD、CD、OD 分别表示乡村发展度、协调度、耦合度;AP、AL、AE 分别表示农业生产、农民生活和农村生态系统值。

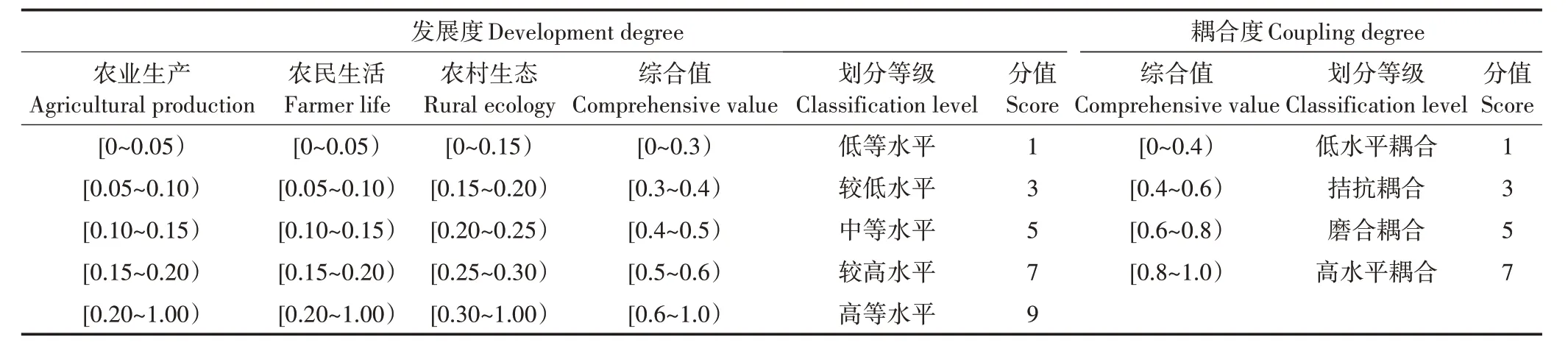

利用等间距法,将乡村发展的指标测算结果划分为不同的梯度水平。农业生产、农民生活、农村生态系统发展度分为低等水平、较低水平、中等水平、较高水平和高等水平5 个等级,等级水平越高,说明乡村的发展状况越好;耦合度分为低水平耦合、拮抗耦合、磨合耦合和高水平耦合4个等级(表2)。

表2 乡村“三生”系统发展等级划分Table 2 The development level of rural"agricultural production-farmer life-rural ecology"system

为了便于分析乡村“三生”系统发展的可持续性与协调性,科学划分乡村发展功能区,研究利用赋分法对县域乡村系统综合发展度和耦合度进行从低等到高等水平等级序列赋值。乡村“三生”系统综合发展度由低到高分别为“1、3、5、7、9”,乡村“三生”系统耦合度由低到高分别为“1、3、5、7”,赋值大小表示系统发展或耦合水平的高低,值越大,系统发展或耦合水平越高。然后,获取四个阶段乡村“三生”系统的综合发展度或耦合度的平均分值,作为乡村功能区划分依据。综合发展度平均分值越高,乡村“三生”系统发展越具可持续性,分为低等持续发展[2.0~4.0)、中等持续发展[4.0~6.0)、高等持续发展[6.0~8.0)。耦合度平均分值越高,乡村“三生”子系统之间协调性越好,分为低等耦合协调[2.0~3.0)、中等耦合协调[3.0~4.0)、高等耦合协调[4.0~5.0)。

2 乡村“三生”系统发展分析

2.1 乡村“三生”子系统发展特征

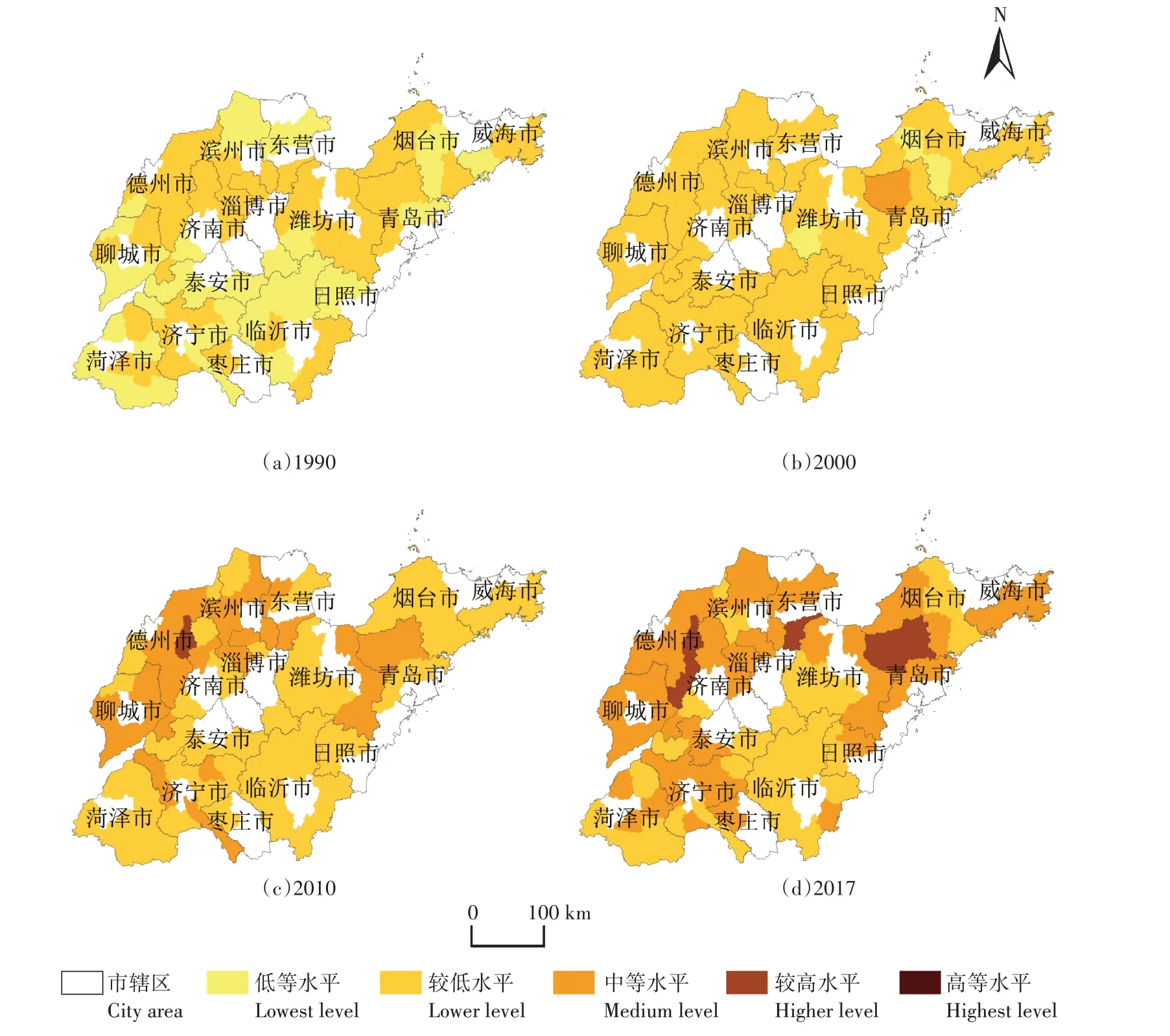

根据乡村发展度测算模型,获取了山东省的县域乡村发展度、农业生产水平、农民生活水平以及农村生态水平,并按照等间距法进行空间类型划分,最终形成山东省县域乡村发展度空间分布图(图2~图5)。

总体上,1990—2017 年山东省农业生产水平逐渐增加。1990 年,山东省乡村县域农业生产主要为低等水平和较低水平,占比分别为41.46%和58.24%,没有中等水平及以上的农业生产发展县,说明该时期农业生产水平比较落后;2000 年山东省县域农业生产水平空间分布均匀,95.60%的县为较低水平,山东省大部分县域农业生产由低等水平转化为较低水平,占比为38.46%,并开始出现中等水平的农业生产县;2010 年和2017 年农业生产水平逐步提升,由较低水平向中、较高水平转变,占比分别为35.16%、65.93%。1990—2017 年,山东省各县农业生产水平存在明显差异,尤其北部地区各县发展速度明显高于南部地区(图2d)。

图2 农业生产子系统分布Figure 2 Distribution of agricultural production subsystems

山东省1990—2017 年农民的生活水平也逐渐提高,尤其是青岛市、济南市、烟台市等大城市周边县域,生活水平变化明显。1990 年,农民的生活主要为低等水平和较低水平,占比分别为38.46%和61.54%;2000 年,农民生活水平发生逐渐发生改变,大部分县域由低等水平转为较低等水平,占比为91.21%,东营市、烟台市、威海市等开始出现中等农民生活水平县域;2010 年,农民生活水平发生明显改善,尤其是位于青岛市、济南市、烟台市、威海市等周边的县域变为较高、高等生活水平,占比为16.48%,同时开始出现东西地区差异现象;2017 年山东省农民生活水平进一步提高,较低、低等生活水平县域消失,中等水平以上的县域明显增加,占比为41.46%,东西地区差异更加明显。1990—2017 年,山东省的农民生活水平具有明显空间差异,东部地区与西部地区的差距逐渐拉大,尤其是西部平原农区的农民生活水平变化缓慢(图3d)。

图3 农民生活子系统分布Figure 3 Distribution of farmer life subsystems

山东省的县域农村生态水平变化规律与农业生产、农民生活不同,县域农村生态水平呈波动性变化,东西地区存在一定的差异,东部地区农村生态水平略高于西部地区。1990 年山东省大部分县域农村生态处于中等水平,占比为74.73%,分布比较均匀;2000年山东省的县域农村生态水平下降,尤其是西部地区的县域农村生态开始由中等水平向较低水平转化,依然以中等水平县域为主,占比为73.63%;2010年县域农村生态水平进一步降低,西部地区农村生态较低水平县域数量增加,占比为21.98%,东部地区部分县域的农村生态水平主要为中等,占比为70.33%;2017年山东省的县域农村生态水平略有提升,相比2010 年农村生态中等水平县域数量增加,占比变为87.91%,较高水平县域数量也增加,占比为10.99%。1990—2017 年山东省农村生态水平变化相对稳定,主要以中等水平为主,1990—2010 年,农村生态水平受社会经济发展的影响逐渐降低,2010—2017 年生态环境保护得到重视,农村生态水平开始提升(图4d)。

图4 农村生态子系统分布Figure 4 Distribution of rural ecology subsystems

2.2 乡村“三生”综合系统发展特征

基于农业生产、农民生活和农村生态的发展水平,对乡村发展度进一步分析。综合来看,1990—2017 年,山东省乡村发展度逐渐增加,由较低等水平发展为较高等水平,区域整体的差异性逐渐增加(图5d)。1990 年,县域的乡村发展度分布均匀,主要为较低水平,占比为83.52%;2000 年,乡村发展度逐渐提升,但是变化幅度较少,东部地区部分县域转为中等水平,西部地区部分县域转为较低水平,占比分别为7.69%和90.11%;2010 年,县域的乡村发展度水平进一步增加,尤其是青岛市、东营市、威海市等周边县域乡村发展度已达到中等、较高水平,占比分别为70.33%和6.59%;2017 年,山东省所有县域乡村发展度均达到了中等水平以上,高等水平县域主要集中在北部地区,占比为6.59%。1990—2017 年,山东省乡村发展整体水平不断提升,东北-西南区域差异现象随着时间的增加逐渐凸显。

图5 乡村系统综合发展水平Figure 5 Comprehensive development level of"agricultural production-farmer life-rural ecology"system

通过分析山东省乡村系统的生产、生活、生态和综合发展水平发现,不同时间段各子系统发展程度存在一定的差异,同时农业生产、农民生活和农村生态共同影响的综合乡村发展度呈现出东西分异现象。由此可以推断乡村发展度在不同时期受生产、生活和生态“三生”系统主导作用不同,由生态为主逐渐转为以生产、生活为主。

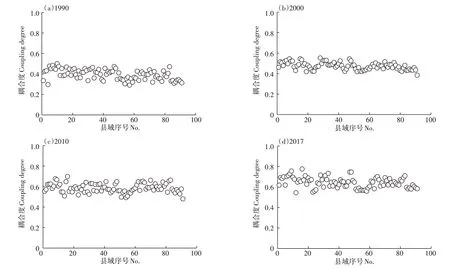

2.3 乡村“三生”系统耦合分析

为进一步分析山东省县域乡村发展状况与“三生”子系统之间的关系,对县域乡村农业生产、农民生活和农村生态子系统进行了耦合分析。1990年,大部分县域处于低水平耦合阶段和拮抗耦合阶段,占比分别为51.65%和48.35%,各子系统之间的耦合水平低,属于低度耦合;2000 年,县域的乡村各子系统之间的耦合度分布比较集中,主要处于拮抗耦合阶段,占比为98.90%;2010 年,山东省乡村各子系统之间的耦合关系进一步提升,部分县域转化为磨合耦合阶段,占比为35.16%,大部分县域依然为拮抗耦合,占比为64.84%;2017年,大部分县域乡村子系统之间的耦合关系转为磨合耦合阶段,占比为75.82%,但是没有高水平耦合阶段的县域(图6)。综合分析发现,1990—2017 年山东省乡村农业生产、农民生活和农村生态子系统的耦合水平逐渐增加,但是大部分县域仍然处于磨合耦合阶段,远低于高水平耦合阶段。因此,可以推断山东省的乡村各子系统发展的耦合水平仍然有待提升,在未来的发展中必须重视乡村农业生产、农民生活与农村生态之间的相互促进关系。

图6 乡村“三生”系统耦合度Figure 6 Coupling degree of"agricultural production-farmer life-rural ecology"system

3 乡村“三生”系统可持续发展决策

3.1 乡村发展功能区划分

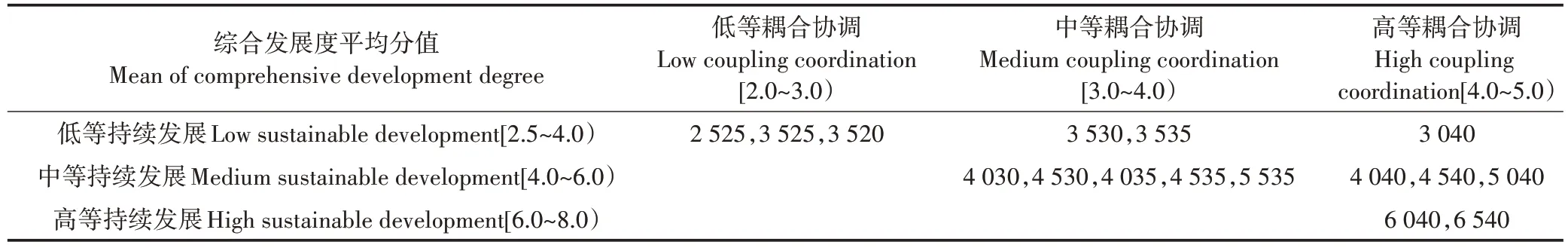

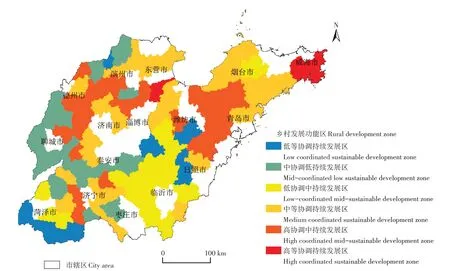

根据乡村“三生”系统综合发展度与耦合度的平均分值结果发现,山东省县域乡村“三生”系统综合发展度平均分值的变化范围为2.5~6.5,耦合度平均分值的变化范围为2.0~4.0。将山东省县域乡村“三生”系统综合发展度平均分值与耦合度平均分值分别划分为低、中、高三类,将综合发展度平均分值扩大1 000 倍,耦合度平均分值扩大10 倍,二者加和形成一个新的数值,利用表3 对山东省县域乡村“三生”系统功能区进行划分,共包含低等协调持续发展区、中协调低持续发展区、低协调中持续发展区、中等协调持续发展区、高协调中持续发展区和高等协调持续发展区(图7)。

表3 乡村“三生”系统综合发展度与耦合度平均分值分布Table 3 The average score distribution of the comprehensive development degree and coupling degree of"agricultural production-farmer life-rural ecology"system

图7 县域乡村“三生”系统发展功能区Figure 7 The functional development zones of the"agricultural production-farmer life-rural ecology"system in county-villages

(1)低等协调持续发展区。包括沂源县、曹县等7个县(市),占总数的7.7%,位于鲁中和鲁西南地区,主要为传统的平原农区。该区域县域乡村生产子系统为低等或较低水平,生活子系统为中等水平,生态子系统为中等水平。受限于粮食安全和耕地红线保障,农业生产以粮食种植为主,二三产业经济发展落后,财政收入水平低;且资源禀赋较低,相邻县域经济发展水平较低,外部地区对县域乡村经济发展带动性较弱;大部分农村劳动力以外出务工为主,农民经济收入较低,生活水平一般。

(2)中协调低持续发展区。主要有滕州市、鱼台县等18个县(市),占总数的19.8%,位于鲁西地区,也主要属于平原农区。该类型区的县域乡村生产子系统主要为中等水平,生活子系统为中等或较高水平,生态子系统为中等水平。与低等协调发展区功能类似,乡村农业以粮食生产为主,农民主要通过外出务工来提高经济收入;但该县域乡村具有较为丰富的乡村旅游资源,因此农民借助资源禀赋积极发展休闲、观光农业等,促进乡村经济发展。

(3)低协调中持续发展区。包括栖霞市、沂水县等14个县(市、区),占总数的15.4%,位于鲁南和鲁西南地区丘陵山区。该区域县域乡村生产子系统为较低或中等水平,生活子系统为中等水平,生态子系统为中等水平。区域以发展林果业和粮食种植业为主,相比平原农区,经济农作物种植比例较高,因此能够给农民带来较高的收入;但是由于区位较差,交通运输设施不发达,县域二三产业经济发展缓慢。

(4)中等协调持续发展区。包括长清区、莱州市等27 个县(市、区),占总数的29.7%,位于鲁北、鲁中和鲁东地区,分布比较广泛。该类型区县域乡村生产子系统为中等水平,生活子系统为较高或高等水平,生态子系统为中等水平。区域内耕地资源丰富,农业生产发达,部分县域已经形成特色农产品;区位和交通均较为便捷,部分县域工业经济发达,能够提供大量的非农就业机会,是外来劳动力务工的主要地区。

(5)高协调中持续发展区。包括平阴县、胶州市等22 个县(市、区),占总数的24.2%,位于鲁西北、鲁西南和鲁中地区。该类型区县域乡村生产子系统为中等或较高水平,生活子系统为中等或较高水平,生态子系统为中等水平。乡村的“三生”子系统类型相对一致,县域均靠近城市的市辖区,具有较为便利的就近务工条件;农业生产也以经济作物为主,且具有便利的消费市场,因此农民经济收入水平较高。

(6)高等协调持续发展区。仅有广饶县、荣成区和文登区3 个县(区),位于东营市和威海市,主要分布在半岛沿海地区。该区域县域乡村生产子系统为中等水平,生活子系统为高等水平,生态子系统为较高水平。三个县域的农民生活和农村生态水平均位于山东省前列,是乡村“三生”系统发展度最高的地区。县域内具有明显的区位优势,靠近经济发达的城市,且耕地资源丰富,植被覆盖率高,工业污染少;但由于临海,县域内农民以发展养殖业和沿海旅游业为主,经济收入水平远高于其他县域。

3.2 乡村“三生”系统可持续发展对策

根据分析结果发现,山东省县域乡村“三生”系统发展功能区中,仅有3 个县(区)处于高等协调发展区,而72.6%的县域乡村处在中低协调发展区,县域乡村的农业生产、农民生活和农村生态水平依然比较低,三者的协调性、可持续性需要进一步加强。因此,研究结合各县域乡村发展现状对不同类型的功能区提出适宜的对策,促进乡村“三生”系统可持续发展。

(1)鲁西、鲁西南平原农区、鲁南山地丘陵区等低水平乡村发展地区以产业结构调整与转型为主。首先,要开发鲁南山地丘陵区生态环境旅游资源,以保护自然环境为原则,充分利用美丽自然景色吸引游客参观游览;以绿色、健康为主题,加强当地农民发展水果、渔业等农产品生产,发展旅游观光、农村采摘等休闲产业;同时开发区域风俗、文化融入旅游景区,完善基础设施建设,搭建集旅游、休闲、观光、文化于一体的乡村发展模式。既能够带动周边地区乡村共同发展,提供更多的就业岗位,又能够促使产业转型与人口非农就业,增加农民收入。其次,结合土地整治工程,对相邻空心化严重、空间结构散乱的农村进行综合治理,建立基础与公共服务设施完善、住房空间结构合理的新型乡村;将分散耕地、整治复垦后土地集中规模化,为机械化生产提供条件;调整与提升传统农业生产结构,发展平原农区特色农产品,形成区域标志商品。同时建设农产品深加工企业,由村委组织管理,为乡村剩余劳动力提供更多就业岗位,也吸引大量外出务工农民返乡创业、务工,从而提升产业、土地与人口非农转型。

(2)鲁中、胶东半岛等中等乡村发展地区以产业集聚与技术创新为主。一方面要引入高新技术、机械化技术、科学技术等到农业生产发展中,打破原有的农业生产结构,引入新品种,增加农民收入;加强土地流转,集中破碎耕地斑块,便于农业规模化生产,提高农业生产效率。同时,通过深加工、包装等手段提升农产品质量,形成特色农产品,使得产业向非农化转型,为当地农民提供更多的就业机会。另一方面,将小规模产业集成扩展为大规模产业,以产业升级或者引进大企业投资的形式,在乡村建设多功能性生产工厂,以加工业、制造业为主;根据各产业类型,加强土地流转,扩大产业园区生产规模;同时加强区域生态环境保护和设施监督机制,避免乡村生态系统遭受破坏。

(3)胶东半岛和鲁北的高等协调的乡村发展地区以科学发展与示范建设为主。首先要依靠科学技术联合集中周边散村、散户,构建农业生产区;叠加农业生产空间,建设“立体式”种植(养殖)模式,如无土栽培;搭建深加工平台,提升农产品质量,增加就业机会,提高农民收入;由村委组织负责高端农产品的收购、销售及组织推广,作为连接农户与农产品市场的桥梁,集中供应周边城市,保障农产品的销路。此外,集中各类产业,建设产业示范园区,严格控制工业占用土地与外来人口规模,减轻乡村承载压力;坚持以人为本,充分做好外来人口安置工作,合理划分劳动力类型,安排各类人口从事适宜的产业工作;建设各类产业的污水、空气和固体污染物排放质量保障与治理设施,保护区域的生态环境安全;产业园区兼具地方学习考察、技术推广等功能,联合供给土地的村委,构建园区产业管理协会,协调、组织、管理园区内劳动力、产品供销与推广宣传等。

4 讨论

乡村“三生”系统是乡村振兴战略实施的核心内容,围绕农业生产过程中产品质量与供给数量保障,农民生活经济收入提高和基础设施、公共服务设施齐全,农村生态环境和谐美丽等,重在转变乡村发展观念,增加二三产业结构转型,以扩大村集体收入。本文围绕乡村地域系统的农业生产、农民生活和农村生态三个子系统构建县域乡村“三生”系统评价指标体系,以山东省为例,分析乡村“三生”子系统与综合系统的时空发展特征,剖析各子系统耦合协调关系,进一步划分了山东省县域乡村地域系统发展功能区,包含低等协调持续发展区、中协调低持续发展区、低协调中持续发展区、中等协调持续发展区、高协调中持续发展区和高等协调持续发展区;并提出以产业结构调整与转型、产业集聚与技术创新、科学发展与示范建设为主的县域乡村“三生”系统发展功能区优化策略,以期为山东省县域乡村振兴战略规划提供实践指导。

然而,乡村“三生”系统可持续协调发展必须通过科学规划,建设完善基础设施和公共服务设施,健全组织建设,加强资本投入。本研究基于县域尺度开展乡村研究,旨在科学合理划分县域乡村发展功能区,而村域尺度的乡村“三生”系统研究更具针对性,充分利用社会调查与土地利用规划等,深度剖析乡村问题,提出乡村“三生”系统规划与建设方案,对加快实现乡村振兴具有重要意义。

5 结论

(1)1990—2017 年,山东省县域农业生产系统与农民生活系统整体水平逐渐提升,而农村生态系统呈波动变化。空间上,山东省县域“三生”综合系统具有明显的东北-西南地域分异特征,北部地区的乡村生产子系统发展速度明显高于南部地区,东部地区的乡村生活子系统高于西部地区,生态子系统空间分布均匀,胶东半岛地区水平较高。

(2)受农业生产、农民生活与农村生态系统的综合影响,各功能区表现为不同的发展特征。根据山东省县域乡村各子系统之间的耦合协调关系,将山东省县域“三生”系统发展功能区具体分为低等协调持续发展区、中协调低持续发展区、低协调中持续发展区、中等协调持续发展区、高协调中持续发展区和高等协调持续发展区等六种类型,中等协调持续发展区、高协调中持续发展区比例较高,分别为29.7%和24.2%。

(3)鲁西、鲁西南平原农区、鲁南山地丘陵区等中、低协调持续发展水平地区应通过产业结构调整与转型,提高二三产业结构比例;鲁中、胶东半岛等中等协调发展地区需以产业集聚与技术创新为主,形成特色产业品牌;胶东半岛和鲁北的高等协调地区应以科学发展与示范建设为主,构建成熟乡村发展模式。