哮喘补益膏加减联合三伏贴治疗儿童哮喘缓解期临床观察

贾雪,金云姣,赵琼,廖敏,周鸿雲,刘茜玮

哮喘是儿童时期最常见的慢性呼吸道疾病,且发病率逐年升高,由于缺乏哮喘的相关知识,哮喘患儿及家长对治疗的依从性极差[1],我国儿科哮喘协作组第3次对中国城市儿童哮喘流行病学调查表明我国城市0~14岁儿童哮喘的患病率为3.02%[2]。WHO推荐的全球哮喘防治创议(GINA)阶梯式治疗方案是目前公认有效的防治措施[3],而近年来膏方和穴位敷贴在防治与治疗儿童呼吸系统疾病方面取得了独特的临床疗效,其中穴位敷贴是中医传统的一种外治法,适用于呼吸系统的慢性疾病[4-5]。因此本研究对观察组30例患儿采用膏方联合穴位敷贴法治疗,对照组30例患儿采用吸入用布地奈德混悬液及口服孟鲁司特钠咀嚼片治疗进行对照观察,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选择2017年8月至2018年6月四川省中医院就诊的哮喘缓解期患儿70例为研究对象,按随机数字表法分为对照组34例和观察组36例。对照组中男23例,女11例;年龄6~12岁,平均(8.23±1.33)岁;病情轻度24例,中度10例。观察组中男23例,女13例;年龄6~12岁,平均(8.15±1.85)岁;病情轻度27例,中度9例。两组患儿在性别、年龄、病情分级方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《儿童支气管哮喘诊断与防治指南》(2016年版)中儿童支气管哮喘的诊断标准[6]。

1.2.2 中医诊断标准 哮喘临床缓解期的中医诊断标准参照《儿科学》第9版[7];哮喘临床缓解期中医辨证分型标准参照《中医儿科常见病诊疗指南》(2012年版)[8]、《中医儿科学》(十三五版)[9]相关的诊断标准。

1.3 纳入标准 (1)符合上述西医及中医诊断标准;(2)年龄6~12岁;(3)患儿家属知情同意。

1.4 排除标准 (1)合并有严重心血管、肝、肾及精神疾病等患者;(2)对中药或穴位敷贴过敏者。

1.5 剔除或脱落标准 (1)治疗过程中患者主动退出试验者;(2)治疗过程中出现严重不良反应者;(3)依从性差,未按规定用药,疗程不足。

1.6 治疗方法

1.6.1 观察组 (1)哮喘补益膏药物组成:黄芪、太子参、茯苓、炒白术等药物熬成膏剂,密封袋内保存服用,服用方法:1日2次,早晚餐后服用1袋(每袋15 mL),疗程3个月。(2)三伏贴(由四川省中医院儿科统一制作):三伏贴药物组成:冰片、丁香、白芥子、乳香、没药、肉桂、细辛、白芷、姜、蒜等药研末混合。取穴:大椎穴及双侧肺腧穴、定喘穴、膏肓穴;敷贴方法:自夏季初伏至末伏每隔10天贴敷1次,每次贴敷2~4 h。

1.6.2 对照组 给予西药吸入用布地奈德混悬液、孟鲁司特钠咀嚼片,用法用量:布地奈德混悬液0.5 mg,1日2次;孟鲁司特钠咀嚼片5 mg,每晚1次。服用疗程3个月。

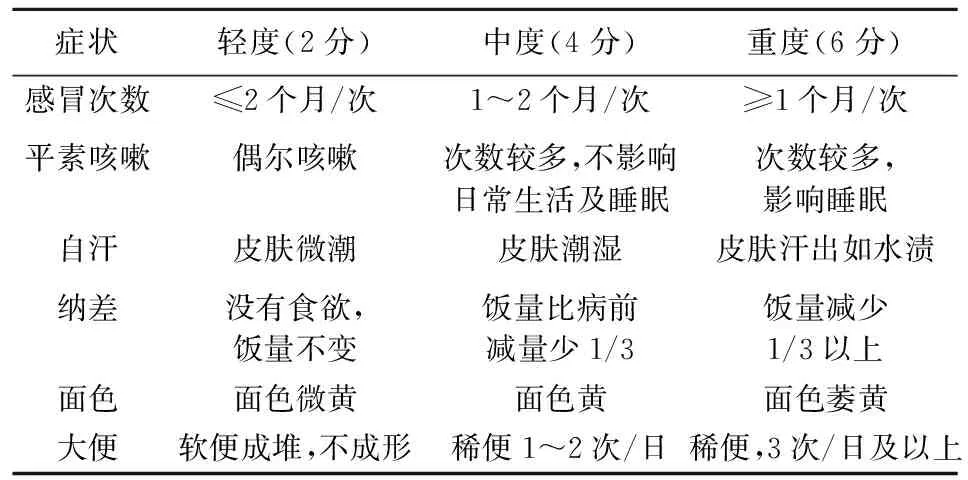

1.7 疗效判定标准 以《儿童支气管哮喘诊断与防治指南》(2016年版)[6]为标准拟定哮喘控制水平及肺功能测定。(2)以《中医儿科学》十三五教材[9]为标准拟定中医症状积分见表1。(3)以《中药新药临床研究指导原则》(2002年版)[10]为标准拟定中医证候疗效评定,以中医症状积分改善率为标准来评估疗效。

表1 中医症状积分

2 结果

2.1 完成情况 观察组脱落6例,对照组脱落4例。

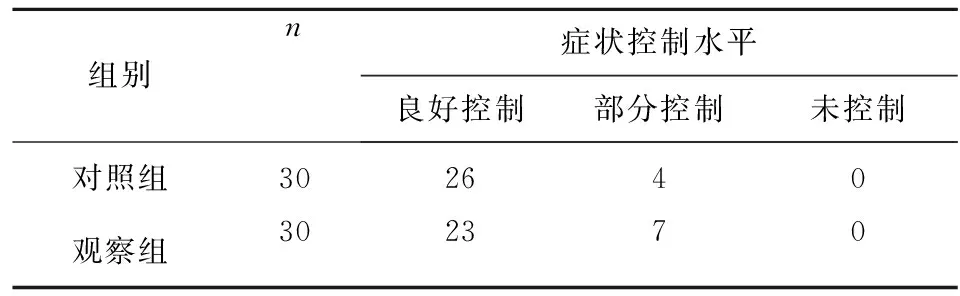

2.2 治疗后两组哮喘症状控制水平比较 两组在哮喘症状控制水平方面比较差异无统计学意义(Z=-0.993,P>0.05)。见表2。

表2 治疗后两组哮喘症状控制水平比较(n)

2.3 两组无喘息症状时间比较 观察组无喘息症状时间为(80.10±2.35)d,对照组为(82.50±3.24)d,两组比较差异无统计学意义(t=0.56,P>0.05)。

2.4 治疗前后两组最大呼气流速峰值(peak expiratory flow,PEF)比较 在肺功能方面,两组治疗后PEF值均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),治疗后两组PEF值比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后中医症状总积分均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),观察组治疗后中医症状总积分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 治疗前后两组PEF值及中医症状总积分比较

2.5 治疗前后两组中医症状积分比较 对照组治疗前后中医症状积分比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组治疗后反复感冒次数、平素咳嗽情况、自汗、纳差、面色、大便异常中医症状积分低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组治疗后反复感冒次数、自汗、纳差、大便异常中医症状积分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 治疗前后两组中医症状积分比较

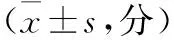

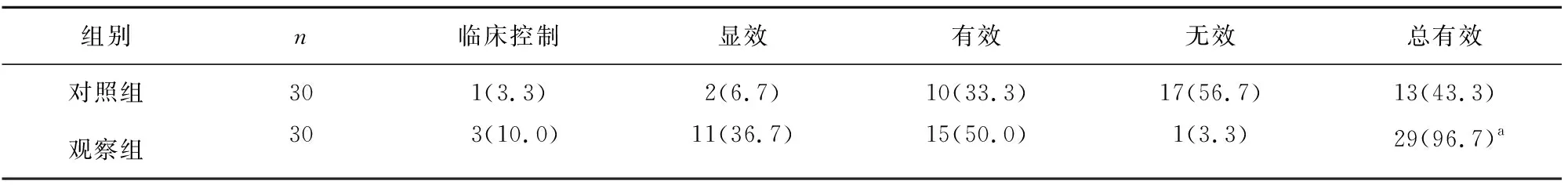

2.6 两组中医证候疗效比较 观察组总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组中医证候疗效比较[n(%)]

2.7 安全性分析 在哮喘补益膏联合三伏贴对儿童哮喘缓解期肺脾气虚证的治疗期间、治疗结束后患儿均无明显不良反应。

3 讨论

支气管哮喘疾病较为顽固且易反复发作,发病机制极为复杂,目前尚完全清楚。临床表现以咳嗽和喘息呈阵发性发作,以夜间和清晨为重[7]。目前对儿童支气管哮喘的治疗为吸入类激素类药物和支气管扩张剂,在减少哮喘发作次数或延缓哮喘发作时间改善不明显,长期使用且存在激素副作用,临床证明其只能缓解症状[11]。在徐婧等[12]关于儿童支气管哮喘缓解期中药治疗的Meta分析中发现相比单纯西药治疗,中医治疗能显著提高儿童支气管哮喘缓解期的临床有效率。且中医学对哮喘研究颇深,朱丹溪首先命名“哮喘”,提出“哮喘专注于痰”,并有已发攻邪扶正,未发则以扶正为主[13],清代李用粹在《证治汇补》中指出:“哮为痰喘之久而常发音,因而内有壅塞之气,外有非时之感,膈有胶固之痰,三者相合,闭拒气道,搏击有声,发为哮病。”而小儿脏腑娇嫩,形气未充,肺脾常不足,易邪入肺经,肺气不利,引动伏痰,痰气阻滞气道,气机升降不利。“脾为生痰之源,肺为贮痰之器”,肺行水,通调水道,为水之上源,脾运化水液,为水液升降出入之枢纽,通过肺的宣发肃降与脾的运化转输,共同维持水液代谢动态平衡。肺脾气虚,则水津不能布散,水液无以代谢,水湿停聚为痰。补益脾肺,则肺气充卫表得固,邪不可干,脾运健夙痰得化,无根可触。因此哮喘缓解期以肺脾气虚为主,治以补肺固表,健脾益气,应从解决哮喘反复发作的根本问题出发。

本研究表明在哮喘症状控制水平、无喘息症状时间方面,两组患儿组间比较差异无统计学意义,观察组与对照组疗效相当。在肺功能方面,两组均有疗效;观察组与对照组疗效相当。经干预后,两组患者均未出现严重哮喘发作。中医证候疗效评价方面:观察组优于对照组。表示两种疗法均能改善中医证候,但中医综合疗法在改善患儿的易感、自汗、食欲不振、大便异常症状方面更具优势。膏方属于中医药剂型之一,具有很好的平补平调的作用[14]。膏方是祖国医学的瑰宝,拥有固本清源,阴平阳秘的独特临床疗效。哮喘补益膏是由四川省名中医李秀亮教授的经验方,由玉屏风散、生脉饮合异功散加减化裁而成,临床疗效显著。本方中君药黄芪、太子参益气补肺健脾;臣药麦冬养阴润肺,炒白术、茯苓、陈皮理气健脾化湿,怀山药、莲子调补脾胃;佐药防风、北五味子敛肺固表止汗,砂仁化湿开胃醒脾,白鲜皮清热燥湿;使药甘草调和诸药,阿胶润肺收膏;诸药合用,可达到健脾益气化痰、补肺固表之功。穴位敷贴疗法是将药物捣成粉末用姜汁、醋、酒、蛋清等调成糊状敷于特定穴位此为,具有调理脏腑气血功能、温经通络、恢复阴平阳秘等功效[15]。穴位敷贴选穴依据:大椎穴为“三阳、督脉之会”,可振奋人体一身之阳气;肺腧穴配膏肓穴主治咳喘;定喘穴为经外奇穴,主治哮喘。诸穴合用,旨在温通腧穴,振奋阳气从而使经脉流畅,驱邪达表。

综上所述,支气管哮喘缓解期患者采用哮喘补益膏联合三伏贴治疗在改善患儿的易感、自汗、食欲不振、大便异常症状方面更具优势,具有显著的临床疗效,值得推广应用。