生态翻译学视角的《山居秋暝》英译研究

(西安理工大学人文与外国语学院 陕西 西安 710054)

中国诗歌是世界文化宝库中的一朵奇葩,它既是中国语言的精华,更是中国文化的结晶。“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”“山川异域,日月同天”,这些在疫情期间带给我们温暖与感动的诗词,不仅让我们体会到了中国诗歌独特的美及中国文化的博大精深,更让我们领悟到了跨越千年的中国古诗词在当今所散发的光彩。《山居秋暝》是唐代山水田园派诗人王维的著作,此诗描绘了傍晚时分雨后山村清新幽丽的自然风光及山居村民的质朴自由,表现了诗人对田园隐居生活怡然自得的满足心情,以自然美来表现人格美和理想中的社会美[1]。全诗既是中国丰富的古代生态智慧的体现,也是华夏文化思想主流“生命的体悟”的最佳印证。用以中国传统文化中的经典生态智慧为重要理论支点和思想依归的生态翻译学理论来评析《山居秋暝》英译本,既可以为生态翻译学理论注入新鲜血液,也可以促进中国典籍英译事业的发展,从而进一步扩大中国诗歌的文化影响力,增强中华民族文化自信和对外交流。

一、生态翻译学理论

生态翻译学以全球生态文化思潮为背景,以胡庚申教授提出的翻译适应选择论为基础,聚焦翻译过程中要体现“以译者为中心”的理念[2]。其从生态整体论视角来审视翻译,既为20世纪中后期出现的学术生态失衡与生态危机提供了新的学理方向,又顺应了当代学术研究趋向生态文明的新的生态范式研究思潮[3]。胡庚申教授认为翻译是“译者适应翻译生态环境的选择活动”,而“翻译生态环境”是原文、源语和译语所呈现的“世界”,即语言、交际、文化、社会以及作者、读者、委托者等互联互动的整体[4]。该理论强调“三维转换”的翻译方法,即在翻译过程中要注重语言维、文化维和交际维三个维度的适应性选择转换,优胜劣汰,进而得出与原文适应选择度最高的译文。

诗歌语言优美精炼,语义具有描述性、模糊性和多义性且内容包含丰富的隐喻[5]。通常一个简单的短语就能浮现出沉重的历史过往,讲述主人公跌宕起伏的人生遭遇,流露出诗人忆古慨今的万般惆怅以及展现诗歌难以言说的无穷魅力。其独特的语域结构形式使得译者在进行诗歌翻译时不可避免地会受困于其所处的翻译生态环境,这种生态环境不仅制约着对原诗的理解,还制约着对译文的表达,影响语言的命运。因此适时做出多维度的适应性选择转换尤为重要,同时,还要注意语言维、文化维和交际维三个维度的有机结合与平衡协调[6-7]。

二、《山居秋暝》译本选择及译者介绍

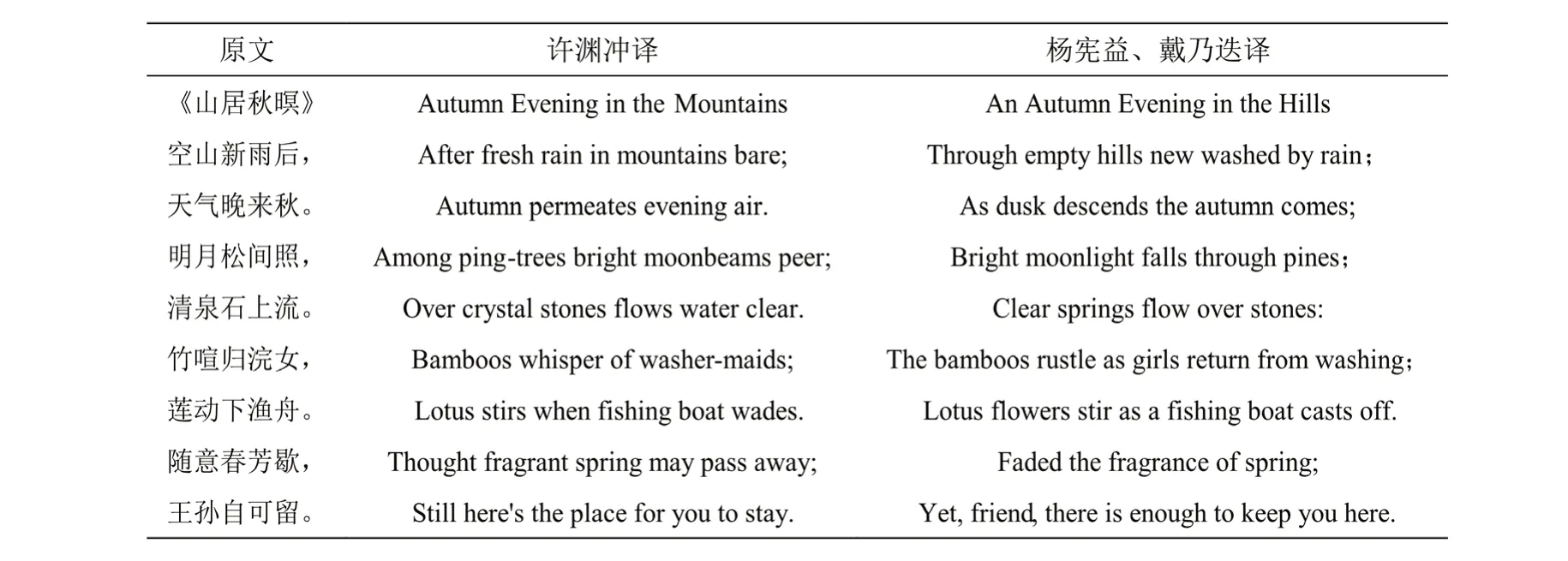

本文选取许渊冲教授和杨宪益、戴乃迭夫妇《山居秋暝》英译本进行比较研究。许渊冲教授是著名的翻译家和翻译理论家,他长期从事文学翻译,其译作涵盖中、英、法等多个语种并受到了国内外学者和读者的高度评价,尤其是“三美论”的提出对诗歌翻译具有很强的指导作用,被译为“诗译英法唯一人”。而杨宪益、戴乃迭夫妇也是中国著名翻译家和中国文化传播者,二人共同翻译了百余种中国文化典籍和文学作品,成为“所有研究中国文化的西方学者眼中的经典”。两位译者具体英译本如表1所示。

表1 王维《山居秋暝》及其英译本

三、生态翻译学理论下《山居秋暝》例句分析

生态翻译学的基础理论将翻译方法简括为“三维”转换,即在“多维度适应与适应性选择”的原则之下,相对地集中于语言维、文化维和交际维的适应性选择转换。

1.语言维的适应性选择转换

“语言维的适应性选择转换”要求译者在翻译过程中要考虑字音、字形、语序、句式、用词等方面的因素。古往今来,意象词“山”备受文人墨客的青睐,不仅因其秀美幽深的自然风光,更因其是诗人寄托情怀的最佳载体。诗人仕途失意并隐居辋川,茫茫山林早已掩盖其内心对仕途失望,官场厌恶之情,转而借以大山寄托自己的旷世情怀。首联中,许版本将其译为“mountains bare”。而杨宪益、戴乃迭夫妇将其译为“empty hills”。根据牛津大辞典,''mountain'' refers a very high hill,often with rocks near the top;''hill''refers an area of land that is higher than the land around it,but not as high as a mountain.因此,“hill”远不能描述出山的博大与雄奇,山中树木的浓郁与繁茂,“mountain”一词更为合适;其次,“bare”侧重表面没有覆盖物,光秃无遮蔽,而“empty”指房间等空的、未占用,没有物的,或是生活等空洞无意义,原诗表达的是作者以山川之幽深衬托心境之悠闲,所以杨戴夫妇的“empty”更能表现出诗人内心空灵的状态。“天气晚来秋”是前半句造成的结果,群山沐浴新雨后,夜晚降临凉爽的空气使人感到已是初秋,许版本用了“permeates”将作者感受之切表达得淋漓尽致,而杨戴夫妇译本偏向直译,仅直接描述了这一自然现象,所用之词未能恰当融入作者心境。颔联中两译本对“清泉”的翻译也截然不同,许版本以比喻修辞“crystal”来修饰山中之石,与前半句描绘的皎洁月光洒满林间更加衬托出石头如水晶般晶莹剔透,如此英译不禁让读者眼前浮现出一幅清新幽远的山水风景图。颈联中描写了浣女归来竹林中充满了喧笑,许版本和杨戴夫妇版本虽用词不一,但整体语境上“whisper”和“rustle”传神地呈现出了原诗的表达效果。尾联中的“王孙”原指贵族子弟,此处泛指所有归隐之人,诗人寄情山水,喜归自然,崇尚恬静、淡泊的田园生活,将“王孙”译为“you”和“friend”既传达出了诗人对一切厌恶官场、品行高洁、心怀归隐之心的有志之士的呼唤,也拉近了译文读者与诗人的距离。

中国诗歌语言不仅精练含蓄而且极富音乐美,特别是近体诗(律诗和绝句)以及词曲,以句式的整齐或参差变化、节奏和对偶,平仄和押韵来展现其别具一格的韵律,从而为世人所吟诵品味[8-9]。因此,译者英译时不仅要考虑文情与共,而且要考虑声情是否和谐一致。许版本以“aa bb cc dd”韵律贯穿全诗,既是对原诗语言注重格律的恰当转换,也是对中国古诗英译内涵的具体阐释。

2.文化维的适应性选择转换

“文化维的适应性选择转换”即译者在翻译过程中要关注双语文化内涵的传递与阐释,避免从译语文化观点出发曲解原文。五千年文化,三千年诗韵,中国古诗词在千年之间记录着时光和感受,其中蕴含的力量和情感能够穿越千年而丝毫不减,以至于许多读者在读完一首诗后会产生身临其境的感觉,他们于优美隽永的诗句里畅想遨游,感受作者在字里行间中流露出的家国情怀,这更加印证了诗词既是中国语言的精华,也是中国人民涵养心灵的最佳载体。诗人于诗情画意中寄托情怀表达理想追求,在此过程中境界得以提升,这种自我修心既是中国佛教禅宗文化的体现,也是当代人精神上最需要也最渴求的。佛法说“万法皆空”,此处“空”是空寂之道,是让人明白万物无永恒,一切终将消散,尘世中的我们不应过度沉迷束缚身心。所追求的“静”乃是沉寂安静之所在,于闹市中保持一份静的心境[8-9]。诗人开篇以“空山”起笔意义深远,仕途不顺转而于山野中放浪形骸,以此形成超脱自我的人生感悟,“空山”之空,反衬诗人内心之闲。除此之外,诗人采取动静结合的艺术手法并赋予诗歌意象高洁的特征,以山水景色的空灵幽寂美流露出禅机“静中之境”的哲理思想,实现了情和景的和谐统一。中国的禅宗文化倡导以内在修养为主体的处世观,而诗中所体现的禅意也是诗人这种生活的艺术,生活的方式,这也为当代忙碌奔波的人慰藉心灵提供了借鉴,要以超然洒脱的心态去看待宇宙、世界、自然、生活与同类[10-12]。两个译本都将原诗所蕴含的禅意充分流露出来,可以说在此维度上都做出了恰当的适应性选择转换。

3.交际维的适应性选择转换

“交际维的适应性选择转换”要求译者除语言信息的转换和文化内涵的传递之外,侧重原文中的交际意图是否在译文中得以体现。诗歌英译作为跨文化交际的桥梁,不仅承载着扩大中国诗歌影响力,增强中华民族自信心的艰巨任务,而且在丰富人类文化、促进中国与世界各国之间的人文交流中扮演着重要角色。因此,中国诗歌英译需要跨出汉学界狭窄的接受圈子,不应仅局限于字词句式的忠实对等,潜在文化内涵的传递,更应注重原文交际意图的表达[13-14]。《山居秋暝》意境清幽深远,耐人寻味,其所蕴含的力量和情感给国内外读者都带来了内心的冲击。原诗意象的巧妙勾勒为我们描绘了一幅恬静幽雅的山水美景图,让我们于清幽深远的意境中去感受内在生命的充盈,回归内心的本真。尾联是作者内心感受的阐发,而两个译本也对其进行了巧妙处理。许版本将“随意春芳歇”译为“thought fragrant spring may pass away”,杨戴版本译为“faded the fragrance of spring”,都恰当体现了诗人面对春天芳华渐行渐远,不是惆怅而是依然保持乐观的豁达心态。“王孙”泛指一切有遁世之心的人,译为“you”和“friend”既是语言维的恰当转换,更是交际意图的强烈表达。古诗英译无论对国内读者还是国外读者来说,都是从诗人的智慧和情怀中汲取营养,体会生活内在,探索人生意义,以此拓宽视野高度,真正滋养心灵。“you”和“friend”这种亲切的名词总称会消弭与原诗的距离感,让国内外读者都能感受到穿越古今和诗人内心对话的神奇魅力,从而使原诗交际意图在译语里得以最大限度地实现,也进一步促进了中国与世界各国的文明交流。

四、结语

古诗文积淀了中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养,因此传承中华民族优秀传统文化我们义不容辞。两位译者思维方式、教育背景、翻译理念不同,翻译风格及其英译策略也不尽相同,但为了更好地适应原诗翻译生态环境,他们在语言维、文化维和交际维三个维度都做出了不懈努力,使得译文不仅仅局限于表面的字词对等,而且有助于外国读者逐渐摆脱对中国诗词晦涩难懂的刻板印象,让他们以自身熟悉的语言去深刻体悟中国诗词文化的博大精深,更好地传播中国传统文化。更重要的是最大限度地实现了原语生态和译语生态的平衡和谐,展示了中国山水田园诗的生态美、人格美和社会美。用根植于中国本土的生态翻译学理论来评析王维《山居秋暝》英译本,既为中国古诗英译研究提供了新视角,也促进了中国古诗的海外传播,从而让中华文明为世界所了解,更好地讲好中国故事,传递中国声音,展现中国风格。