地摊经济:民族村寨旅游扶贫富民的一种路径选择

周 磊,厉双霜,吴学成

(凯里学院,贵州凯里 556011)

一、引言

改革开放以来,我国乡村旅游建设及旅游扶贫工作取得了巨大成就,对我国全面建成小康社会及全面深化改革具有重要意义。2011 年,我国出台了《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020)》,首次将旅游扶贫的概念全国性推广,并纳入产业扶贫的范畴。旅游扶贫开始朝着战略方向行进,一定会在乡村建设与三农问题解决等方面发挥着重要作用。十三五时期的旅游发展解决贫困户脱贫,从全国平均来看占整个扶贫任务的17-20%。在一些比较典型的边穷村寨,对于银饰、刺绣等特色手工项目,村民可在村里家里做起工艺工坊,也可创办非遗传习所,在实现就地就业的同时也能促进村寨文化振兴。而当下国际国内经济形势复杂,不稳定不确定风险因素不断增多,新冠疫情使得旅游市场按下暂停键,实体经济发展不容乐观,复工复产、激发市场活力迫在眉睫。地摊经济因其门槛低、拉动就业效益高、生活趣味性强等特点而再度步入大众视野,成为解决诸类问题的有效路径选择。地摊自成景,也最具烟火气,是文旅融合发展的舞台。从经济上看,可促就业保民生,保证社会服务支出;从文旅领域上看,可唤醒人们对于生活的最初记忆与推行“像当地人一样生活”的体验式旅游理念,一定程度上体现了各旅游地治理能力现代化与管理理念上的人文情怀[1-2]。在新形势下,地摊经济的嵌入有利于旅游扶贫与振兴乡村的有效衔接,本文尝试解析民族村寨地摊经济与旅游扶贫的互动关系与演化轨迹,为我国民族村寨旅游之地摊经济发展提供借鉴。

二、地摊经济与旅游扶贫的耦合关系

地摊经济是传统的经济形式,历史悠久。早在我国西周时期,就出现在老百姓的生活中。地摊经济是人们通过摆地摊获得收入的经济活动,具有投入低、零门槛、可操作性强等特点。在中华人民共和国成立之初,曾因其“非计划性”而淡出人们生活;改革开放后,又逐渐进入人们生活,期间经历着从禁到限的波折变化。2009 年国务院法制办公布《个体工商户条例(征求意见稿)》,相关部门的管理变得更为包容,地摊现象开始普遍起来[3]。2020 年,受新冠疫情影响,国内经济下行,从国家层面对地摊经济“松绑”,释放政策红利,复苏经济。从个人层面看,摊贩经营费低,可帮补收入,灵活便利,不失为一种有效选择;于消费者而言便民利民,经济实惠,满足其购买需求。地摊经济放管得当,便能激发一池春水,彰显城乡民生底色。

旅游扶贫即旅游与扶贫的关系延伸,依托贫困地旅游资源,大力发展旅游业[4],随之产生相应的乘数效应,表现为带动产业融合、引导就业创业与促进经济繁荣与增长等方面。旅游扶贫重在扶贫,关注点应着重于贫困人口的收益和发展。旅游是扶贫的有效途径选择,发挥好旅游劳动密集型、关联性强、带动性强的优势作用,能带动贫困地整体发展而实现脱贫。劳动密集性与地摊经济的进入门槛低、参与度高、创造就业等特性相互呼应;关联性强体现其综合性,表现为刺激市场需求,促进相关产业融合发展,可实现经验、技术与产业的转移,与地摊经济的拉动消费内需、促进文旅融合发展有着异曲同工之妙[5]。旅游扶贫与地摊经济在民生创业、提高收入、地区发展方面都起到一定的带动作用,同时又都倡导共建共享理念,景区摊点同时满足游客体验式旅游和创业者有路可销等多方需求,“像当地人一样”互动交流,更深刻观察、体验当地文化魅力。旅游扶贫从文化领域来讲,主要为非物质文化遗产技艺传承与保护、非遗手艺品展示与售卖两方面;旅游发展可带来大量客源,促使人们前来旅游消费。而地摊经济形式简便易行,摆卖地摊直接干脆,实为买卖交易的重要选择。地摊经济还能体现风土人情,丰富文化生活,深受消费者喜欢。综合来看,旅游扶贫带来游客的同时也兴旺了乡村特色手工业,地摊经济扩大就业也满足了消费需求,二者之间相互联系,相互促进,存在耦合(coupling)关系[6]。旅游扶贫实现产业兴旺,促进村民生活富裕。地摊经济彰显主客共享发展理念,也是应对风险的有效选择。鉴于此,笔者通过地摊经济与旅游扶贫效应分析,构建二者之间耦合关系模型(见图1);二者彼此相互影响,相互作用,有效推动其协同发展与运行。

图1 旅游扶贫与地摊经济的交互耦合关系模型

三、案例研究

(一)研究区域概况

郎德苗寨位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西北部,分上下两个自然寨。村民靠山而居,自然生态景观良好,民族风情原始古朴。2020 年底,郎德苗寨有农户213 户871 人,其中建档立卡贫困户59 户204 人,已全部脱贫。自20 世纪80 年代以来,郎德苗寨充分发挥生态环境和民族文化两个优势,逐渐走出了独属于郎德的旅游发展道路。郎德苗寨立足小众旅游,讲好郎德故事,形成“乡村旅游+”产业扶贫主导下的以银饰、刺绣与蜡染等为主的特色手工业,以农家乐、民宿为主的特色服务业与包括十二道拦门酒、民俗歌舞表演等文化展示活动等相关行业相互促进的特色旅游发展格局。愈来愈多的村民参与到旅游发展中来,全村人均可支配收入从2015年的6 738元升至2019年的11 222元,旅游扶贫效益显著。

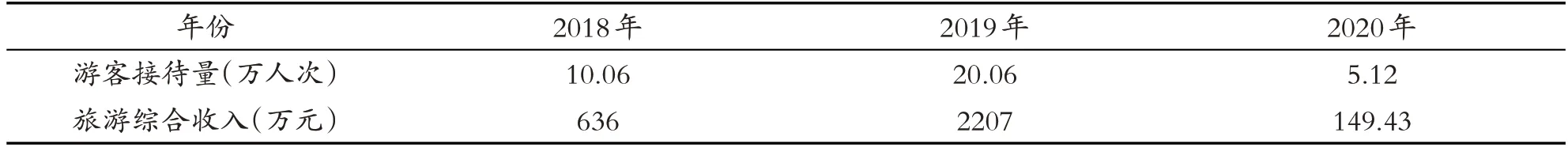

根据2018-2020年相关数据显示,2020年因新冠肺炎疫情影响,郎德苗寨景区开放时间短,旺季不旺,客流量大幅减少,手工艺品卖不出去,村民获益方式较少,旅游接待人数较前两年有所下降(见表1)。此外,从郎德旅游发展趋势来看还存在一些问题,如景区管理与文化保护传承有待加强、基础设施有待完善、营销宣传力度有待加强等。而地摊经济作为一种传统摆摊式的个体经济形式,摆摊工具简便而又不失文化性,经济上拓宽创业渠道,增收入保民生;社会文化方面营造了人文氛围,是游客与村民的良好互动平台;同时也自成景观,是民间非遗手工艺品聚集的活力呈现,是文化旅游发展的需要,无形中也解决了无店面、宣传不足等问题。地摊经济的发展,不仅能集中体现郎德村民的真实生活,还可以通过地摊经济这一形式让游客以“老百姓”的生活方式融入旅游体验,深入了解当地特色民族文化,从而起到增强游客旅游体验,提升当地旅游形象的作用。

表1 2018-2020年郎德旅游接待量与旅游收入

(二)研究方法

1.问卷设计与样本分析

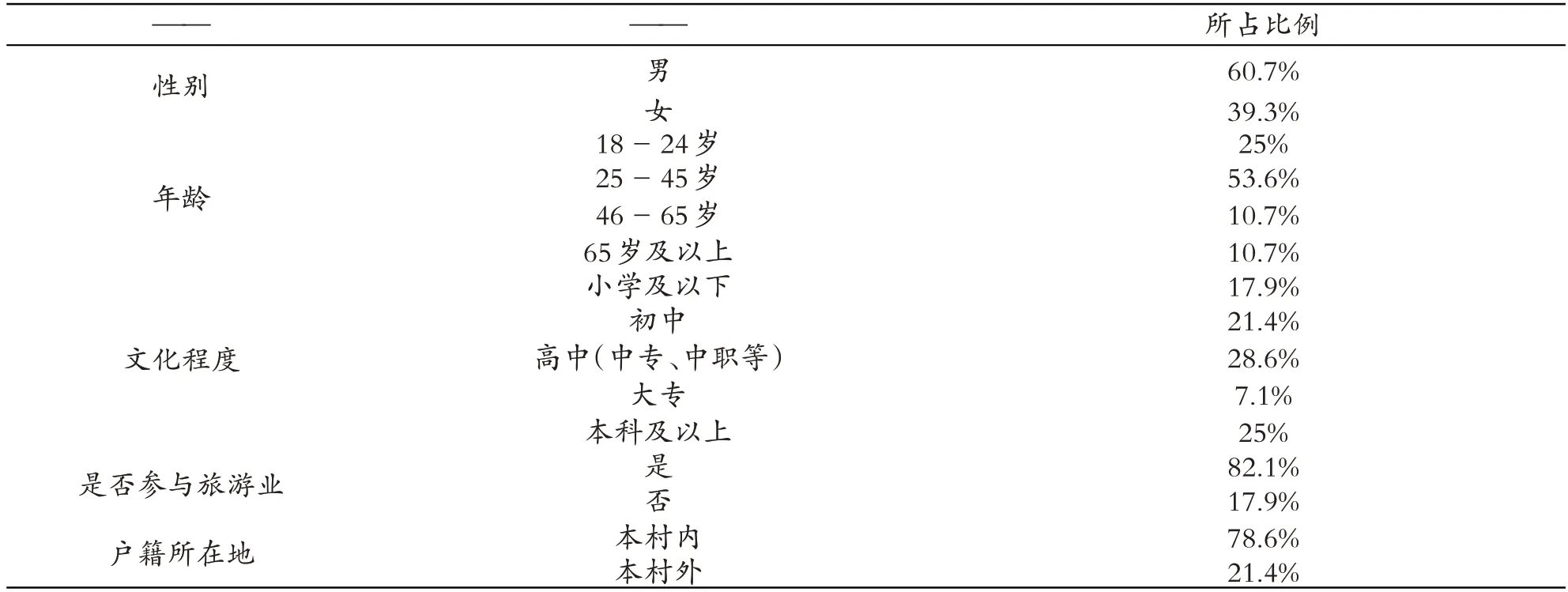

问卷设计分为两个部分,第一部分为受访者的基本信息,第二部分为郎德苗寨旅游扶贫效应的综合感知,包括经济-社会-环境维度、旅游扶贫管理综合评价与工作满意度等,共计21个题项。第二部分采用李克特量表法进行评价,对选项“非常不同意、不同意、中立、同意、非常同意”分别赋予1-5的数值,以表受访者的感知程度[7]。本研究发放问卷120份,获取有效问卷112份,回收率93%;问卷采取随机抽样与访谈协助的方式完成。在回收的有效样本中,性别比例男性(60.7%)高于女性(39.3%);年龄集中在25-45 岁阶段,占53.6%;文化程度普遍较高,高中及以上比例占60.7%;参与旅游比例高,达到82.1%;户籍地为本村的比重占78.6%,本村以外的主要来自报德、西江等周边村寨(见表2)。

表2 受访者特征

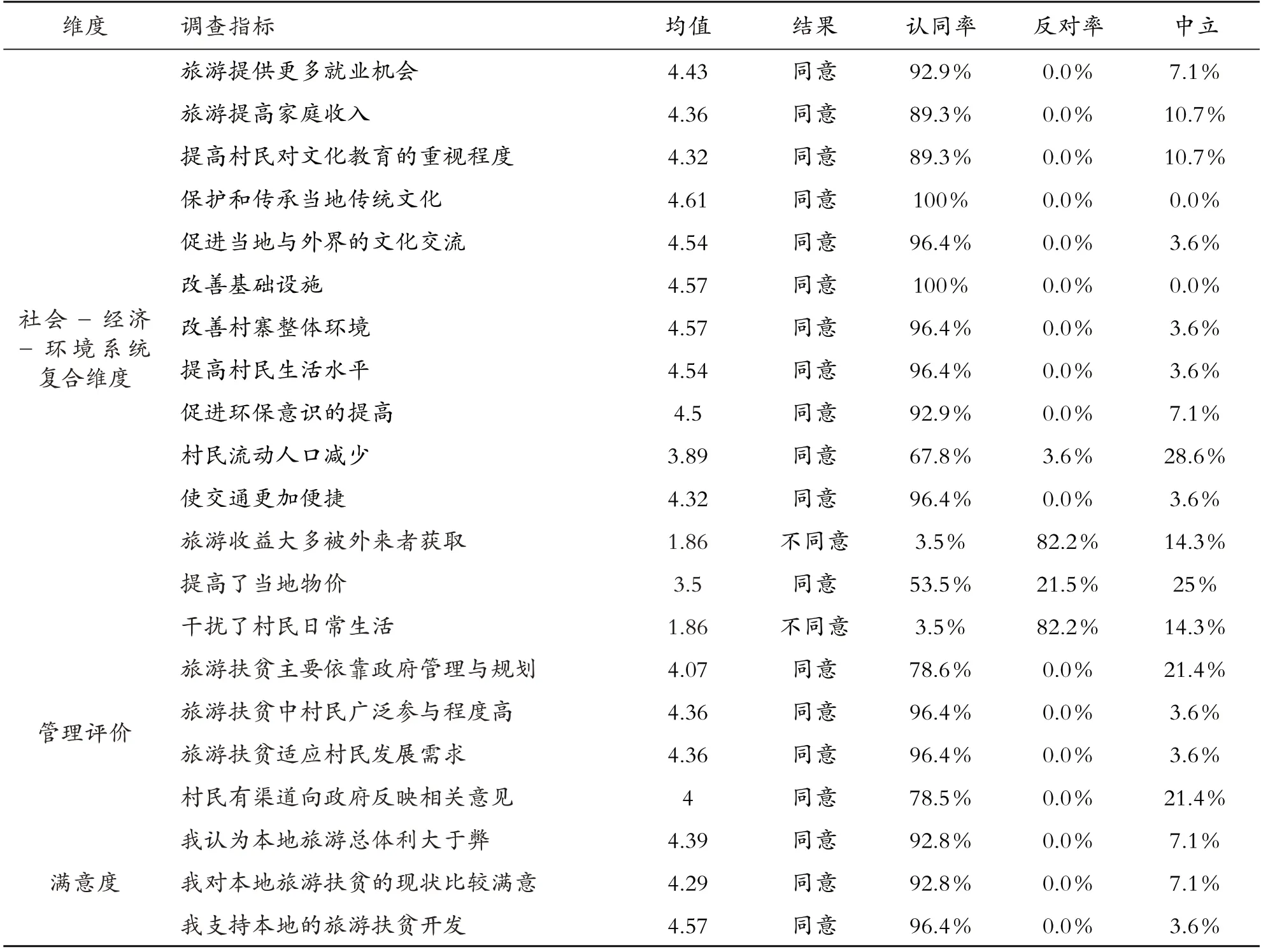

2.旅游扶贫效应感知评价

本研究采取Cronbach 信度分析法检验量表内部因子的一致性。Cronbach α 系数若低于0.6,则需对分析项进行修正;通常高于0.6 为标准,介于0.6-0.7,表明信度可接受;介于0.7-0.8,说明信度较高。本量表Cronbach α 系数为0.852,说明问卷可靠性程度较高。问卷第二部分采取李克特的5 分制法对郎德苗寨旅游扶贫效应的综合感知进行评估。由测定结果得知,受访者对郎德旅游扶贫经济-社会-环境维度方面的积极性感知均值均达到了4.32 以上;旅游扶贫对经济和社会文化正效应感知较明显,认同率均达到96.4%以上;对旅游扶贫管理综合评价与工作满意度感知均值总体达到4 以上,认同率均在78.5 以上(见表3)。受访者对旅游扶贫工作总体满意,对相关工作持支持态度。“村民流动人口减少、旅游收益大多被外来者获取与干扰了村民日常生活”等题项分析角度不同,反映出受访者对旅游扶贫的负面效应感知相当,旅游扶贫并没有影响村民日常生活,村民普遍受益,适量常住人口可使民族村寨旅游保持活力。

表3 村民关于旅游扶贫效应的综合感知

(三)地摊经济的影响因素分析

地摊现象和摊贩的存在是客观的,对于稳定就业、保障民生、丰富文化结构与满足多方需求等方面具有重要贡献,地摊经济与旅游扶贫是相互促进的“耦合-互动”关系。地摊经济使旅游扶贫多元化,更具乡村“烟火气”;旅游扶贫可为地摊经济提供新平台和有力支持。为厘清地摊经济的影响因素,明晰其价值与发展方向,通过随机访谈的形式,对摊贩经营业主与消费者的特征进行描述分析。

1.影响地摊经济发展的内部因素

郎德苗寨的摊贩经营业主的情况各不同,有的可归属于流动地摊类,摊位较不固定,在规定允许摆摊的区域内做买卖交易;有的属固定地摊类,如上寨的小木屋,经营位置固定,经营模式较有规律性;还有的是商品展销会集市类,也可理解为赶场或者是某些展销活动会,这类地摊规模较大、商品繁多、种类齐全、价格实在,深受消费者青睐。访谈发现,摊贩选址具有一个共性,摊位人流量较大,即有人就摆摊;摆摊时间具有不确定性,受出摊意愿、时间安排等个人主观因素影响,往往周末节假日比平常出摊的多。旅游业的发展为村民致富拓宽了渠道,有的摊主在郎德苗寨发展旅游初期就开始做起了手工艺品的买卖。受访的摊主大多表示,售卖商品主要以自家制作的银饰、刺绣与蜡染等特色手工艺品为主,国庆、五一等节假日游客较多,他们也更愿意出摊,生意好的时候一天能有上千元收入。消费者群体认为,郎德苗寨手工艺品具有深厚的民族特色,且地摊较其他类型商贩而言更有风味。因此,外省游客较本地人而言购买的几率较大。通过分析可知,经营业者自身特征、经营时空区位、经营类别等因素是厘清地摊经济内涵需要关注的主要因素,对促进民族村寨旅游内生发展创新路径具有积极意义。

2.影响地摊经济发展的外部因素

地摊经济的产生与我国的地摊文化发展分不开,尤其在乡村地区,地摊由来已久,从赶场的悠久历史延伸出来,凭借其经营方式的灵活简便、商品价格实在等优点,吸引众多消费者参与进来,推升旅游消费购物。就郎德景区管理与文化待加强、设施受限等问题而言,景区地摊本身就能弥补这一先天不足。民族村寨相比城市,没有大商场,硬件设施受限,但最具人间烟火气的地摊融合了本地文化特色,地摊上五花八门的特色手工艺品成为新的吸引物,形成文化创意聚集地,不仅能拉动消费,激发旅游活力,还起到了大商场的功效。后疫情时代,地摊经济发展作为应对经济下行的“纾困之举”,在解决就业与民生问题上具有不可替代的作用。地摊经济门槛低,简便易行,一车一摊位是其特点[8],在一定程度上起到留住人口,留住乡愁的作用。卖方可缓解生活压力,创造利润,延续情怀;买方以“老百姓”的方式参与旅游体验,在讨价还价中体会乡味。2020年因疫情加剧经济下行,经济发展需要突破口,地摊经济再度大兴。作为经济脱困的权宜之策,政策方面对其规范松绑,对恢复经济增长速度起促进作用。例如成都,设置3.6万个流动商贩摊位,一个月能解决10 万人就业,中心城区餐饮复工率超98%。政策导向下的地摊经济独具活力,科学有序地进行引导和管理,在发展与治理中找到平衡点,就能实现双赢。综上可知,文化环境、经营方式、经济利益与政策环境等因素是新时期地摊经济健康运行和有序发展的外部因素,对于旅游扶贫富民和生活治理同样具有启示作用。

(四)地摊经济对旅游扶贫的驱动效应

旅游扶贫的提出可追溯至英国国际发展局(DFID)于1999年提出的PPT(Pro-poor Tourism)概念。旅游开发带动就业,推动地区经济增长,乘数效应显著。旅游发展使贫困人口获得更多的发展机会,而整个发展过程往往是曲折的。面对不确定不稳定因素逐渐增多的外部环境,地摊经济现象凭借其效益性将普遍且长期存续,对于促就业、保民生、兴业态起到关键作用。

1.地摊经济与旅游扶贫的耦合演化轨迹

郎德苗寨案例研究反映了地摊经济与旅游扶贫的耦合关系。地摊经济环境为旅游扶贫提供开发基础;旅游扶贫开发也有力推动乡村地摊经济建设,通过在经济、社会与环境等方面产生效应,为乡村可持续发展提供物资等支持,加强民族村寨的“造血功能”。根据联合国经济合作与发展组织(OECD)和环境规划署(UNEP)提出的PSR(Pressure-State-Response)模型,依据“原因-效应-响应”的逻辑顺序[9],地摊经济与旅游扶贫的耦合演化过程可归纳为:熵变-嵌入-规范-构建的耦合发展过程(见图2)。

图2 地摊经济与旅游扶贫的耦合演化轨迹

熵指系统中的无效能量,可表征系统的混乱程度,熵值越大越混乱。开放系统同外界发生物质能量的交换,实现信息畅通,增加杠杆以达到减熵提效的目的。当前面临的外部环境日趋复杂(风险加剧、疫情突来、经济下行等),由此导致系统熵变。为了保持平衡稳定,系统需自发响应,探索更为妥当的发展方式。这时,地摊经济的嵌入激发了旅游活力,促进文旅交融发展,旅游扶贫迈进新发展阶段前期。地摊经济在促进旅游扶贫开发的同时,会产生一些负面效应,如环境污染、占道扰民、消费者权益保障及税源流失等问题。系统表现为多方位的治理引导,增强政府职能优化营商环境,兴利除弊,从而构建起地摊经济的规范化治理路径,促进旅游扶贫新发展。

2.乡村振兴之地摊经济路径政策参考

地摊经济的兴起并非偶然,一方面连接着民生就业,另一方面关系着乡村治理能力与水平。乡村振兴重在实效,而“地摊形式”是社区参与旅游扶贫最直接、最有效的方式,最具现实操作性。以乡村振兴为导向,引导地摊经济规范化运行,是振兴乡村的有效路径之一。参考系统的“原因-响应”关系逻辑方向的演化规律,乡村振兴之地摊经济路径可表达为:路线目标-主体响应-政策效应-协同路径。乡村振兴战略为总目标,系统相关行为主体响应压力进行路径选择和政策制定;政府是整个过程主体,政策效应是促进乡村振兴之地摊经济有序发展的重要驱动力。现代治理体系下的体系构建应参照地摊经济与旅游扶贫的演化规律和耦合机制,采用宏观制度设计与具体内容构建相结合的方式,科学引导地摊经济协调发展。以事前、事中、事后为维度,合理规划、加强服务与管理、依责适度罚或免为框架,从法律规范路径方面进行探索[10]。或以景区摊点为导入点,首先合理规划摊位,保障有序秩序,接着改变以往较为单一的模式,更加注重游客参与度,可采用“前面后店”(前面摊面是门面,后面屋子是手工铺)形式,游客可在摊面选购,也可到后铺去自己制作,对地摊模式进行提质升级。如郎德苗寨的奥运步道上,可投资升级打造,沿途设立若干特色摊点,或引导进行工艺制作,或去往田园进行采摘等。此外,还需有关政策法规提供保障,以促进乡村经济、社会、环境协调发展。

四、结论与展望

本文以郎德苗寨为研究案例地,通过旅游扶贫问卷调查与旅游扶贫效应感知分析,了解村民对旅游业发展及扶贫效应的感知情况。郎德苗寨自1987年开始正式进行旅游接待起,村民通过参与歌舞表演、种植特色农产品、发展民族工艺品、经营农家乐等方式参与旅游发展过程,感受到了旅游发展带来的好处与实惠,比较支持旅游业的发展。在当前疫情以及经济下行的大背景下,解析地摊经济与旅游扶贫的相互关系与演化过程,可知二者存在耦合关系。地摊经济与旅游扶贫的联结点同为民族村寨旅游,本质上有机契合,且通过PSR模型实现耦合发展。其演化过程体现了熵变-嵌入-规范-构建的因果驱动机制,与之相应的路径选择为:路线目标-主体响应-政策效应-协同路径。从治理现代化角度以及当地实际出发,提出“前面后店”、步道升级设摊点等新思路。

在复杂多变的大环境下,地摊经济必然长期存续,兴利除弊是其发展方向,政策方面给予规范引导与治理是其路径选择。然而,个案研究难免存在局限性,更进一步的研究可考虑不同区域不同模式民族村寨旅游之地摊经济可行实操方面的问题,为因地制宜制定旅游扶贫富民之地摊经济发展路径提供更为科学的建议参考。