“一带一路”倡议背景下贵州高校国际化办学现状及对策研究

徐 林,周丹平

(凯里学院,贵州凯里 556011)

东盟国家是“一带一路”倡议的桥头堡。贵州省地处西南地区,与东盟国家地缘相近、人文相亲、文化相通、利益相融。自2008 年起,由中国外交部、教育部及贵州省人民政府主办的“中国-东盟教育交流周”是中国和东盟之间唯一以教育为主题的政府间交流合作平台,已在贵州省连续成功举办了12届,取得了丰硕的成果。近年来,贵州高校借助“交流周”平台在师生交流、国际合作等方面取得了一定成绩,提升了参与国际合作的能力,但相较于其他发达省份,贵州高校自身实力有限,在国际化办学的发展道路上还要进一步发掘独特的地域优势和民族特色,以推动地方经济发展为目标,创新国际化办学模式。

一、贵州高校国际化办学现状

21世纪以来,“高等教育国际化”和“国际化办学”成为我国高校办学和科学研究的重要领域,但以贵州省高校为研究对象的论文并不多,通过查阅中国知网(www.cnki.net.cn),关于贵州省“高等教育国际化”和“国际化办学”的论文仅有10 余篇;而以“贵州+东盟”为主题搜索,研究论文达368篇。由此看来,贵州省对外开放和高校国际化办学的路径与研究都侧重于东盟国家。

时任贵州省教育厅厅长霍健康(2011)撰文首次提到贵州高校扩大对外开放问题,指出贵州省大学太少、层次不高、类型单一、高等教育对全省经济社会发展贡献率低等问题,针对国际教育交流,提出了充分利用“中国-东盟教育交流周”平台、继续加强与国外教育机构合作、积极争取与国外高校共同开办孔子学院、孔子课堂等对策[1]。张成霞(2014)概括分析了贵州省高等教育国际化发展的现状和策略[2];胡彦如(2016)分析了新时期贵州省高等教育国际化进程中政府的作用[3];罗红芳(2018)以铜仁学院为例,分析了贵州省地方本科高校国际化办学的发展路径[4-6]。郭思妤(2015)提出高职院校国际化办学面临的问题,是首篇以贵州高等职业院校为研究对象,探讨国际化办学的论文[7]。吴景杨子(2019)分析了贵州省首家中外合作办学机构——贵州轻工职业技术学院和新西兰怀卡托理工学院合作举办贵州轻工职业技术学院怀卡托国际学院在合作过程中遇到的问题并提出了解决相关问题的意见和建议[8]。

综上所述,关于贵州高校国际化,有论文从宏观角度审视贵州省高校国际化办学现状,亦有从地方本科院校、高职院校、中外合作办学具体项目等不同侧面阐释贵州高校的国际化办学进程。本文将增加“十三五”以来贵州高校国际化办学的内容,着重从贵州省高校国际项目建设和国际人才培养两个方面更新贵州省高等教育国际化办学的现状。

(一)贵州省高校国际合作项目建设

根据教育部2019年6月17日发布的《2019年全国高等学校名单》,贵州省当年有普通高等学校72 所,其中普通本科高校27 所、专科(高职)43 所、独立学院2 所[9]。整体来看办学层次不高,专科(高职)过多,普通本科师范类院校偏多,没有农林类、艺术类、体育类、旅游类高校。从霍健康(2011)指出贵州省高等教育发展的这一现象至今,虽有改善,但基本未变。2015年10月,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,明确提出建设世界一流大学和一流学科。2017 年9 月,教育部、财政部、国家发展改革委员会公布世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)建设高校及建设学科名单,贵州省高等院校无缘“一流大学”建设,仅有贵州大学的“植物保护”入选“一流学科”建设名单。可以看出,贵州省高等教育发展水平相对其他发达省份依然比较落后。以下通过整理统计贵州省高校共建海外孔子学院和运营的中外合作办学机构或项目,分析贵州省高校整体的国际合作项目水平。

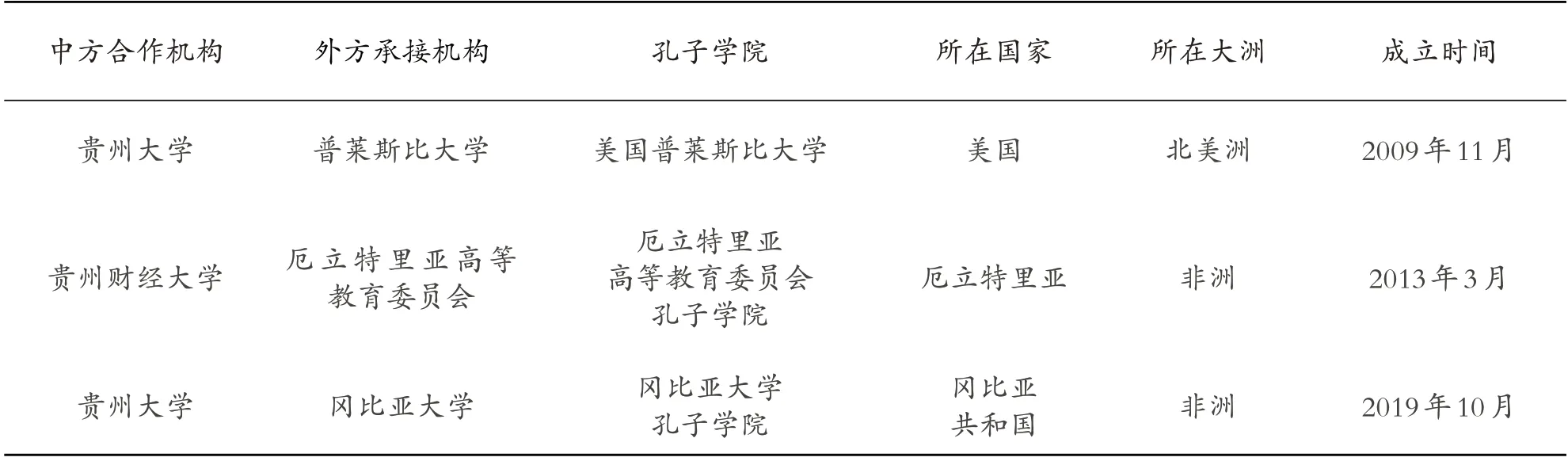

孔子学院是对外交流的重要桥梁、中外人文交流的重要窗口、开展汉语国际教育的重要力量。截止2020 年12 月底,贵州省高校在海外共建孔子学院3 所,其中贵州大学承办2 所,贵州财经大学承办1所,暂无孔子课堂项目(见表1)。省内其他高校在海外均无孔子学院或孔子课堂项目,但每年都会按照孔子学院总部或国家汉办发布的通知,为国家公派教师项目、汉语教师志愿者项目选派教师和学生直接参与海外汉语教学和中国文化传播。

表1 贵州省孔子学院统计

表2 贵州省中外合作办学机构/项目统计

根据教育部中外合作办学监督工作信息平台信息,贵州省现有教育部审批和复核的中外合作办学机构1 个(硕士学位教育项目),中外合作办学项目10 个(学士学位教育项目)。由贵州省教育厅审批的中外合作办学机构1 个,中外合作办学项目共14 个,全部为专科学历教育项目。[11]截止2020年12月,9个中外合作办学项目已超过有效期。综观贵州高校的中外合作办学现状,最早开展国际化办学项目的是贵州大学,2004 年与加拿大魁北克大学席库提米分校合作举办了项目管理硕士学位教育项目;拥有中外合作办学或项目最多的是贵州财经大学,就该校财经类专业优势开设了物理管理、金融、会计、市场营销专业的国际化合作办学项目;4 所职业院校在酒店管理、计算机网络技术、艺术设计以及学前教育专业领域拓展了国际合作项目。贵州省中外合作办学机构或项目现有15个,其中硕士项目1个,专科项目有7个在继续按计划执行。

通过以上调查资料与数据可以看出,贵州省高校国际化办学项目不多,且少数资源集中在省属高校,地、州本科院校至今没有任何中外合作办学机构或项目。已有的中外办学机构或项目多与英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰合作开展,尚无与东盟国家合作办学的机构和项目。合作项目内容多为经济类、管理类,只有一个教育类项目。暂无贵州省十大支柱产业和电力、煤炭、冶金、民族医药、特色食品、旅游商品及大数据等农业现代化、产业化发展相关专业领域在教育科研方面的国际合作。

(二)贵州省高校国际人才培养

“一带一路”倡议建设催生了大量的人才缺口,培养“一带一路”倡议紧缺外语人才和专业人才是我国高等教育现阶段的新挑战和新目标。贵州省教育部门已对此采取积极措施,包括开设小语种本科专业培养外语非通用语种人才,加强与东盟国家联系;启动贵州省“千人留学计划”,培养贵州重点发展产业相关专业领域的国际化人才;设立贵州省外国留学生奖学金,吸引更多外国留学生到贵州高校学习交流。

1.外语人才培养

2020 年以前,贵州省27 所本科高校只开设英语、德语、法语、俄语、日语五个外语类本科专业。2019年3月贵州省教育厅出台《贵州省加强外语非通用语种人才培养和学科专业建设服务”一带一路”建设实施方案》,提出要力争在5至10年,实现贵州高校开设非通用语种专业和课程基本覆盖东盟国家的官方语言[12]。2020年3月,教育部批复同意贵州大学新增缅甸语本科专业,贵州民族大学新增泰语本科专业和老挝语本科专业,贵州财经大学新增葡萄牙语本科专业,兴义民族师范学院新增朝鲜语本科专业。此举为贵州省高校积极融入“一带一路”倡议建设、加强联络东盟国家、服务贵州经济社会发展提供人才智力支撑。

2.贵州省“千人留学计划”

2014 年4 月,贵州省教育厅启动贵州省“千人留学计划”,每年选派1 000 名优秀在读大学生赴海外留学,引导高校选派学生赴海外学习,培养具有国际视野、掌握先进专业知识、为贵州经济社会发展做贡献的人才。选拔对象涵盖高校在读高职、大专、本科、硕士以及博士生。贵州省教育厅和各高校分别为推荐选拔的大学生提供奖学金。“千人留学计划”实施六年以来,为贵州省各高校打开了学生赴国境外留学的渠道,加速了贵州省人才国际化培养进程。

3.来黔外国留学生培养

贵州省现有28所高校接收外国留学生,其中本科高校15所,大专院校13所。学习层次有专科、本科、硕士和博士,学习专业涵盖汉语语言类、医学类、经贸类、理工类、教育类、艺术类等。2013 年贵州省特别设立贵州省外国留学生奖学金,吸引外国留学生到贵州高校学习交流。截至2019 年,贵州省外国留学生数量已突破5 000 人,达到历史新高。贵州省大专院校积极招收留学生,推进了贵州省职业教育国际化,为贵州省高等教育形成多层次、多形式、宽领域的交流格局奠定了基础,也为东盟国家发展职业教育,培养国家产业急需的紧缺技术、技能人才提供了支持。

综上所述,在贵州省“十二五”“十三五”规划等行政政策支持下,贵州省高等院校在共建孔子学院、与国外高校合作成立中外办学机构和项目、小语种本科专业课程建设、外国留学生教育以及选派师生赴国(境)外留学等多渠道、多举措的支持下,对外开放工作较以前取得了长足进步,但在全国来看,贵州省高校整体的国际化办学水平依然不高。贵州高校在国际化办学过程中基本存在着共同的困难:长久以来对外开放意识较弱、经费保障不足、国际化平台欠缺以及高校自身学科建设不强等原因,造成了目前国际化办学的困境。

二、凯里学院国际化办学现状

凯里学院位于贵州省黔东南苗族侗族自治州首府凯里市,是全日制公办地方普通本科院校,2006 年经教育部批准由普通专科学校升格为普通本科院校。凯里学院国际教育学院(国际合作交流处)正式成立于2011年12月,此后开始独立办公,凯里学院国际交流工作开始较快发展。

(一)国际交流与合作

凯里学院国际交流合作工作起步较晚,近年来发展迅速,但目前处在瓶颈期。截止2018年,与60 余所国(境)外高校先后签署合作备忘录,其中东盟国家东盟院校和教育机构35 所,与东盟国家共同实施交换生项目、夏令营项目。2016 年首次尝试(国内)大学与(东盟国家)中学合作模式,与泰国、柬埔寨和老挝的5 所中学签署友好交流合作协议,开创了贵州省“大学-中学”国际化合作模式,为凯里学院稳定留学生生源铺路。自2004 年以来,积极选派优秀骨干教师赴国(境)外留学、培训,教师到国外攻读硕士和博士学位20 人,其中赴东盟国家院校约15 人;总计赴东盟国家院校和教育机构约30人。选派在读学生赴国(境)外留学研修,本科生共计110人,其中赴东盟国家院校约90人。

凯里学院积极承办“中国-东盟教育交流周”项目,2016 至2019 年连续举办了“东盟(中学)校长访华之旅暨东盟学生夏令营”“2017 传统村落保护发展暨乡村旅游国际论坛”“中国-东盟大学生旅游形象大使选拔赛”“来华留学生中国民歌演唱大赛”活动,从招收东盟国家留学生、推广贵州旅游资源、搭建旅游交流合作平台、丰富来华留学生文化活动等多渠道积极探索国际化办学的可能性。

(二)来华留学生教育

凯里学院自1992年开始招收留学生,2014年开始规模化招生,截止2020年,凯里学院外国留学生的生源国达到10 个,东盟国家是主要生源国。面向留学生开设语言预科课程、本科学位课程,开设有汉语、苗语和革语,已培养苗语和革语留学生3 名,这在来华留学生教育中实属罕见。凯里学院面向留学生开放6 个本科专业,根据2014 年以来凯里学院留学生本科专业选择调查分析,经济类、管理类和理科、工科专业最受欢迎。近年来凯里学院已经形成了较为完善的留学生教学与管理体系。在教学方面,国际教育学院下设教务科,负责留学生的日常教学、课程安排、论文管理等。

三、凯里学院国际化办学困境分析

凯里学院作为民族地区地方院校,虽然从20 世纪80 年代末开始接收外籍英语教师,但建校50多年来对外开放意识不强,直至2011年才正式成立国际教育学院(国际合作交流处)负责学校的国际交流与合作事务,目前还处在起步探索阶段。以下从国际合作交流和留学生教育管理两个方面系统分析凯里学院的国际化办学困境。

(一)国际合作与交流的困境

1.国际交流渠道有待拓宽

凯里学院作为地方本科院校,在国际交流合作中囿于自身水平的局限,引进的国际优质教学资源非常有限,多集中于中短期、非学历合作项目,暂无互认学历的“2+2”“3+1”等真正意义上的中外联合办学项目;凯里学院教师出国人员逐年增多,但主要依赖国家留学基金委项目,名额有限且竞争力较弱;凯里学院在读学生出国愿望日益强烈,囿于家庭经济条件不足、单一的合作办学模式原因等,阻碍其进一步赴国(境)外留学研修。师生赴外交流和学习的渠道仍有待扩宽,与国外院校联合培养人才的模式亟需创新。

2.校内各级组织参与国际合作交流的积极性有待提高

国际化发展水平是一所大学综合实力的重要体现。凯里学院的国际交流与合作工作近年来逐渐受到各级组织的重视,但需要校内各级组织的进一步参与和支持。除此之外,交流经费偏低、相关配套设施不够完善、海外宣传力度不够等问题严重制约着凯里学院国际交流与合作工作的开展。面对引进来、走出去的国际交流合作工作,目前凯里学院各部门、各教学分院与国际教育学院(国际合作交流处)尚未形成思想统一、权责分明、协力共进的规范化工作模式。在主动出击的“走出去”战略中,把握国家合作办学政策、熟悉外事交流规章制度不够。目前,凯里学院各教学分院积极结合自身学科专业需求主动联系海内外特别是东盟国家高校和科研机构积极性不高,引进国际化专业人才、搭建国际化合作平台、学科专业国际化程度不高。在接收来华留学生的激励机制和考评机制上,各教学分院、各部门主观能动性不足,对来华留学事业的认识不够到位,配合度有待加强。

3.校内良性运行机制尚未形成

学校国际交流与合作工作的良性运行机制亟待形成,对教师赴国外进修、留学、研究的选派工作缺少长期的良性规划,对教师出国管理过严、经费太少。国际合作交流项目匹配经费不足、教师出国留学项目尚无激励措施。学校需要进一步做好顶层设计和发展规划,不断完善运行机制,做好配套服务工作。

(二)留学生教育与管理

1.招生宣传手段单一,生源国覆盖面窄

凯里学院自2014 年以来每年主动派员赴东盟国家进行招生宣传,人数虽有增长,但规模较小、生源国别欠丰富。阻碍凯里学院留学生教育发展的因素有三。一是开拓市场不够。目前东盟10国中仅有的在读留学生只覆盖东盟老挝、泰国、越南、柬埔寨、印度尼西亚5个国家,与其他5个国家尚无联系。二是凯里学院地处贵州省东南部县级市凯里,并非省会城市,客观上受地理位置的限制。三是凯里学院作为地方普通本科院校,在国内外知名度不高。因此,在对外宣传招生中会受到诸多限制。

2.尚无英语授课本科专业

为了提升来华留学教育教学质量,打造我国留学生教育的国际品牌,教育部决定开展2013年度来华留学英语授课品牌课程评选工作,“来华留学英语授课品牌课程”吸引了很多外国留学生来华留学。高校是否能提供英文授课项目,在很大程度上影响着该校的外国留学生数量和国际化水平。笔者认为,凯里学院作为“双非”(非985、非211)地方院校,并非一定要顺着这些省部级高校的步伐去争取英语授课与英语授课品牌课程,而是要巧妙地利用自身的学科优势、多元的民族文化去吸引来华留学生。

3.来华留学生管理尚欠规范化

来华留学生管理难度不断加大,管理中出现的问题也不断增多,各教学分院负责留学生的教学以及日常管理,国际处负责留学生的签证、出入境体检等外事工作。由于国际教育学院(国际合作交流处)功能有限,在留学生事务处理方面,与其他教学分院和部门在很多方面沟通欠畅。因此,学校、各职能部门和各教分学院、国际合作交流处之间高效联动管理机制亟待加强。

四、贵州高校国际化办学对策

贵州省高等院校长期以来囿于办学历史上对外开放意识不够、经费保障不足、国际化平台欠缺以及高校自身学科建设较弱等原因,在国际化办学方面落后于国内其他许多高校。本文提出贵州省高校面向东盟,以“中国-东盟教育交流周”平台为依托,立足区域特色、民族特色,促进地方经济发展;重视校内机构建设,提高留学生教育管理水平;创新交流机制,探索教育欠发达地区教育国际化模式的国际化办学对策。

(一)发挥区域特色,建好“交流周”平台

2016 年9 月,“中国-东盟教育交流周”永久会址在贵州省贵阳市中国东盟国际会议中心落成,“中国-东盟教育交流周”的品牌效应正在逐渐形成。贵州高校应借力“中国-东盟教育交流周”平台,积极鼓励和支持各级各类学校加强与东盟等“一带一路”倡议国家交流合作。一是充分利用“中国-东盟教育交流周”品牌,结合各高校所在地的生物资源、矿产资源、土地资源等特色,在重点专业领域和课程设置上联络东盟院校,坚持走出去,引进来,逐渐形成面向东盟的国际合作交流品牌项目,积极推动贵州省高校和东盟高校、教育结构的深化合作,推进交流。二是重视与东盟基础教育领域的合作,建立中国高校与东盟中小学的合作机制。在东盟国经济较落后国家成立海外实习基地,遴选优秀在校生赴东盟中小学教授汉语语言和文化,扩大贵州高校学生的国际视野;同时,稳定东盟学生来华留学生源。三是主动融入“一带一路”倡议建设,加强教育、人文交流机制建设。新增与东盟合作院校的“2+2”“3+1”合作办学项目;积极拓展与东盟国家的中外合作办学机构和项目。通过东盟国家已有的交流合作项目,成立中国-东盟教师教育研究中心、东盟国别研究中心等,以此为载体打通与东盟的多方位、立体化交流与合作。

(二)发挥民族特色,推进学科建设

贵州省大多数高校虽未入选“双一流”建设名单,但这为今后的发展提供了方向。各高校可依托本校优势学科,建立一批在本区域内具有明显优势及特色的学科和学科群;挖掘民族联结,组织贵州苗族和东南亚苗族论坛;在环境科学、民族学等学科领域探索与东盟国家高校合作的可能性,针对“一带一路”倡议相关产业推出特色专业,培养专门人才。双方可以在学科建设上建立合作机制,互设研究基地、机构,推进师生互访、田野调查的互惠互利。在双方认可的领域探索资源共享机制,联合开展合作课题申报和研究,建立交替主办的主题论坛;同时,提高校内各教学院系的积极性。三是成立国际文化交流机构,推动当地教育、经济国际化发展。地方高校作为该地区的教育龙头,借助高校的国际化资源,推动本地中小学开展交换生项目、夏令营项目和游学项目;从科研入手,搭建经贸交流平台,促进地方经济发展。

(三)重视校内机构建设,提高留学生教育管理水平

来华留学事业作为我国教育事业的重要组成部分,来华留学生的服务与管理水平,直接影响着来华留学生教育的成果。一是国际化办学工作要由专门的校内机构负责,在校内设立专门负责涉外事务的行政机构和负责来黔留学生教育的教学机构是高校进一步推动国际化办学的制度保障。理顺校内各部门在留学生管理与教育的协作关系,统一领导,归口管理,明确分工,明晰权责。逐步完善来华留学教学管理体系,是高校发展和巩固国际交流合作工作、实现国际化办学良性循环重要一环。二是针对来黔留学生教育,要建立科学的留学生入学评价体系。合理设置入学条件,入学后进行语言水平测试,根据考试结果分班,提供科学的差异化教学,便于之后的预科语言教学。为进入专科、本科专业学习的学历留学生开设专业汉语课程,有助于强化专业学习水平,提高留学生培养质量。

(四)创新交流机制,探索教育欠发达地区教育国际化模式

贵州高校国际化办学要不断丰富和拓展人文交流机制,主动探索教育欠发达地区高等教育国际化模式。一是积极寻求孔子学院总部及国家汉办和贵州省教育厅支持,借鉴省内外成功申办孔子学院和孔子课堂的范例,独立或者联合地方院校如铜仁学院、黔南民族师范学院等黔东地区高校申办孔子学院和孔子课堂,重点在东盟经济发展较为落后的柬埔寨、老挝、缅甸等合适地方的高校寻求申报,以此推进贵州高校中外合作办学的新突破。二是优先引进欧美发达国家教育资源,着重引进农、林、牧、渔等促进生产力发展,有助于贵州省经济发展的学科。通过线上教学、资源共享、科研合作的方式,帮助提高地方高校办学水平。三是积极探索区域国别合作研究机制。以贵州自然资源和民族文化为基础,挖掘与东盟相关国家共同需求和兴趣领域。例如,贵州高校可联合贵州省苗学会,在“中国-东盟教育交流周”期间承办“中国-东盟国际苗族论坛”,邀请越南、泰国、老挝、缅甸的苗族研究学者和以上各国杰出苗族代表访问贵州,让海外苗族侨胞了解国内苗族的发展与变迁,共同为传播中华文化发挥积极作用。

五、结语

随着新时期教育对外开放实施和加强、改进中外人文交流力度的加大,高等教育国际化迎来了新的发展机遇,贵州省高等院校要巧借“中国-东盟教育交流周”平台,乘势而上,顺势而为。要积极探索高校所在地区的地域特色和民族特色,努力打造面向东盟国家的国际合作办学项目,推进学科专业建设国际化;要努力办好留学生教育,在招生、管理、教育教学、质量保障上下功夫,使留学生教育提质增效;要鼓励师生到东盟高校学习交流,与东盟各国高等教育建立长期合作关系,打通东盟基础教育合作机制,利用东盟优质教育资源,培养国际化人才。唯有如此,才能促进全省高校尤其是地方院校的国际化发展进程。