黔东南州传统村落集群式保护发展研究

范生姣

(凯里学院,贵州凯里 556011)

黔东南州传统村落数量众多、类型丰富、分布密集、保存完整、特色鲜明,但聚族性高、通达性差、同质化严重,使保护和发展面临诸多困难。为妥善解决黔东南州传统村落高度同质化问题,本文提出在黔东南州城镇体系规划的框架下,探索传统村落集群式保护发展路径,以利于统筹州域自然生态和历史人文资源配置,实现资源共享,设施共建,提升州域民族文化和地域文化的影响力、竞争力,促进传统村落保护发展和谐共赢。

一、集群式保护发展的概念及构架

(一)集群式保护发展的概念

集群是一个生态概念,是指在一定的区域或环境里各种生物物种群有规律的结合在一起的一种结构单元,形成整体大于个体之和的优势[1]。1990 年,美国管理学家迈克·波特在《国家竞争优势》一书首先提出用产业集群(industrial Cluster)一词,对集群现象进行分析,认为“产业集群就是在某一特定领域(通常以一个主导产业为主)中,大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上的集聚,并形成强劲、持续竞争优势的现象”[2]。随着这一理论在国内的传播,产业集群逐渐成为研究集群概念的主流工具,这也是目前我国集群概念主要集中应用于产业领域的原因所在。随着集群理论的成熟,人们意识到集群发展不仅可以带来资源的互补共享,同时也可以增强区域竞争力和创新性,于是逐渐将集群理论运用到城镇化、文化遗产等多个领域。传统村落集群式保护发展则是将零散的、无序的个体村落群体化,是个体的重新组合,其主要目的是解决单个村落无序竞争和资源浪费,以及单个保护产生的不可预见性文化破坏和流失,同时通过整合各村落优势资源,利用村落特色文化和产业,将一定区域内的各村落联合起来,共同保护和发展。

(二)传统村落集群式保护发展的构架设定

传统村落集群式保护发展一般在传统村落分布相对集中的区域内实施,通过对这一区域内的资源进行整合,突出各传统村落的各自特点,达到扬长避短、弱化传统村落同质化的效果,共同寻求保护与发展的道路。

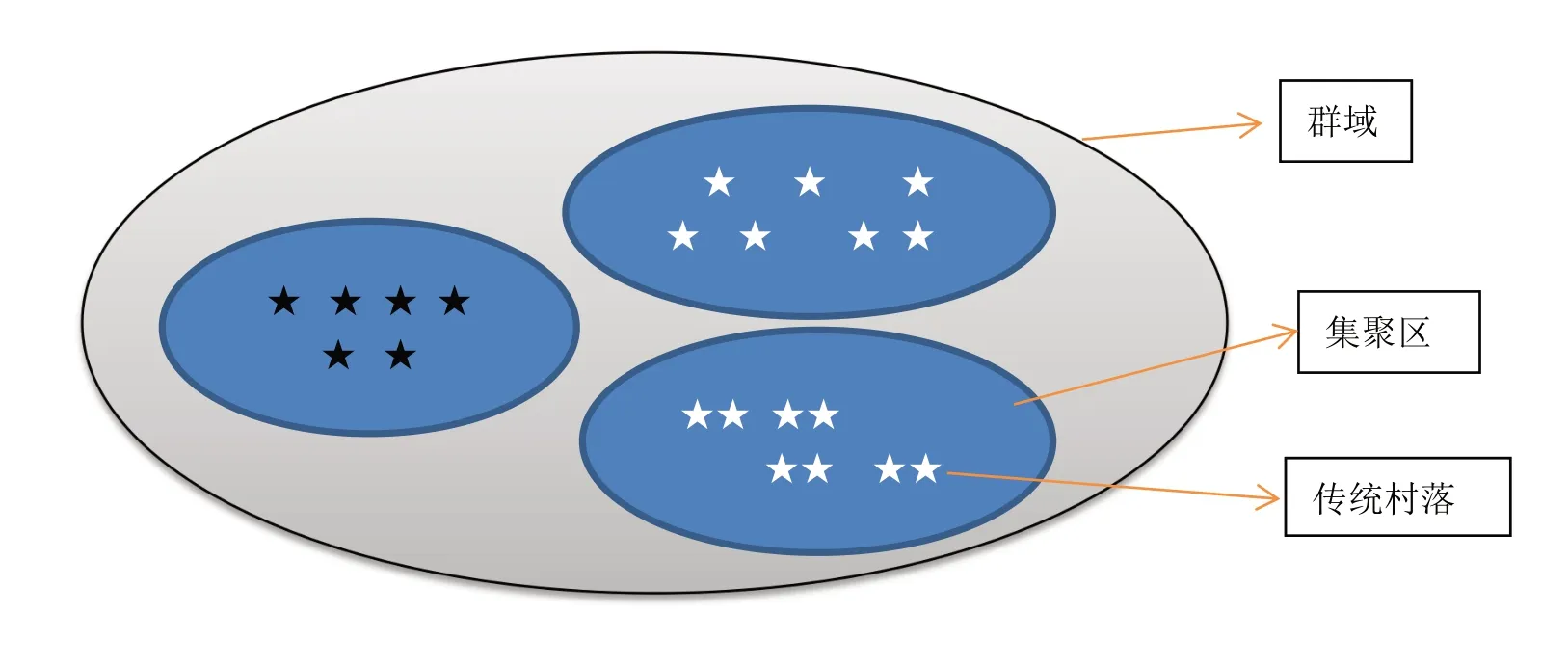

传统村落集群式保护发展构架的设定需要在全面了解各传统村落空间分布特征、风貌特征、文化特征、遗存价值等多项内容的条件下,对各项内容的空间分布进行分析,明确群域范围及集聚区的划分,形成相对独立的保护单元,实现分区保护。据此,将黔东南州传统村落集群式保护发展构架设定为三个层次:一是群域层面的空间重组,二是集聚区层面的空间控制,三是传统村落层面的个体保护,具体如下图:

图1 集群保护构架示意图(图片来源:笔者自绘)

1.群域层面。群域是根据传统村落地理环境、文化关系、自然景观等因素具有相同或相似特性而划定的区域范围,是“集群”保护体系的外围,并以此为界限,在该区域内划定若干个集聚区,实现区域内集聚区与集聚区联动发展。

2.集聚区层面。集聚区是群域中相对独立的村落集聚单元,由若干个传统村落组成,是“集群”保护体系的核心,无论从空间还是文化景观上,都具有很强的关联性。因此,从整体上对集聚区的空间风貌体系(景观通道、文化线路)、保护控制范围、空间发展方向进行控制引导,是该层面保护的主要内容。

3.传统村落层面。传统村落是群域中的最小单位,其保护发展需要在集聚区的控制指导之下,落实集聚区保护发展的要求,同时也要按照传统村落保护发展条例的要求进行村落个体保护,注重与临近村落的关系,促进本村落与周边村落的协调发展。

二、黔东南州传统村落集群式保护发展可行性分析

黔东南州拥有我国地市级中数量最多的传统村落,且类型多样、内涵丰富、特色突出,是研究我国少数民族尤其苗侗民族文化的重要基地。集群式发展有利于这些传统村落的分类整合,提升资源利用率,而黔东南州传统村落空间的簇聚和文化的紧密相连为传统村落集群式发展提供了条件。

首先,空间簇聚明显。空间簇聚是指许多个体集中分布的现象,反映的是个体分布趋势的表达。目前,黔东南州共有409个国家级传统村落,村落整体分布呈现出“大杂居、小聚居”的特征。就空间分布现状来看,传统村落主要集中于“两山两河”。“两山”即为雷公山和月亮山,雷公山是黔东南州最高的山峰,位于州境西部雷山县境内,主要聚集着苗族传统村落;月亮山位于州境西南角榕江县境内,主要为侗族传统村落的聚集地。“两河”即为清水江和都柳江,是州境最主要的两大河流,均由西向东穿境而过,其中清水江位于州境中部,河域内主要以苗族村寨为主,与雷公山一带相连,形成了苗族的聚居地;都柳江位于州境南端,被侗族人称为母亲河,江域内聚居着大量的侗族村寨,并与月亮山相连,形成侗族的聚居地。黔东南州传统村落在空间分布上的高度簇聚,为其集群式保护发展奠定了良好基础,不仅为区域内集聚区的划分提供条件,而且也有利于区域资源的统筹和集聚区的管理。

其次,文化关联度高。黔东南州传统村落绝大多数为苗乡侗寨,依据黔东南州三大文化主流区的划分及其传统村落空间簇聚的特征,可将黔东南州传统村落的分布大致划分为三大文化集群,一是雷公山一带以雷山县为中心的苗族集群,为黔东南州苗族高度集中的区域;二是以月亮山一带以黎平县为中心的侗族集群,侗族人口高度密集;三是位于州境北部㵲阳河一带的汉族文化集群,该文化聚集区主要以汉族为主,传统村落保存数量不多。

苗族文化集群和侗族文化集群为黔东南州传统村落主要分布区。在文化集群内,同源民族无论是在服装住宅还是风俗习惯上都是极为相似的,关联密切,而且随着宗族的扩大,大家族不断分化,临近建寨,如黎平县的纪堂村与纪堂上寨、雷山县的郎德上寨与郎德下寨等,这些村寨由于历史上同属一个村,受同一文化影响,在社会关系上表现为一脉多支,在文化上一脉相承。紧密关联、同源相似的文化特性为黔东南州传统村落集群式发展提供了文化依据,有助于根据村落文化关联进行区域划分,打造区域文化特色,促进区域文化保护和开发利用。

三、黔东南州传统村落集群式保护发展区划建议

黔东南州传统村落集群式保护发展,是结合黔东南州传统村落数量多、民族文化特征鲜明、生态环境保存较好的实际而提出的对策,是与旅游活州、保护原生态民族村寨等战略相适应的保护发展路径。在黔东南州城镇体系规划指导下,依据传统村落所处自然地理环境、民族文化圈层及交通线路分布,划分集聚区,集中集聚区的资源,发挥内部各传统村落的优势,统一协调,分工协作共同发展。

(一)集聚区划分标准

1.划分依据。《黔东南苗族侗族自治州城镇体系规划(2015-2030)》和《黔东南州旅游业“十二五”发展规划》为黔东南州传统村落集聚区的划分提供了依据。其中前者对城镇等级结构中确定的中心镇和一般镇以及职能结构中对中心镇和一般镇职能的明确,对确定集聚区中心和集聚区的主要发展方向具有重要指导作用;“以中心镇为载体布局镇乡级服务中心”为集聚区实现服务设施共建共享提供了规划的依据。《黔东南州旅游业“十二五”发展规划》提出建设环雷公山世界苗文化旅游精品干线、镇远——㵲阳河山水观光旅游精品干线、黎从榕世界侗文化旅游精品干线、仰阿莎文化旅游精品干线四大旅游品牌线路,为集聚区的划分提供了遵循。由于黔东南州传统村落在这些旅游干线附近都有不同程度的集聚,因此划分集聚区要考虑传统村落旅游与旅游干线的结合,达到借助旅游干线促进传统村落旅游发展的目的。

2.划分路径。黔东南州传统村落的集聚主要有地理区位集聚、景观风貌集聚、村落特色集聚、家族血缘集聚,在全面了解这些关系特点的基础上,以空间分布为依托,划分出具有空间相邻、景观共享、村落特色相连以及家族血缘相通的集聚区。每个集聚区都具有空间、文化和特色的相对独立性,集聚区之间既是相连的整体,又以独特的文化独立存在。例如,雷山县陡寨村、毛坪村、格头村、雀鸟村均分布在雷公山自然保护区核心区内,区位关系联系紧密,故可以区位地理条件为联系划分为一个集聚区;从江县加榜梯田,实质为周边若干村落公共农田,其优质美景自然与周边村落共享,故可以景观风貌为联系将这种共享同一自然景观的村落划至一个集聚区;雷山县的本龙苗寨与控拜村,均以银饰加工手工艺为主要特色,可以村落特色为联系将其划至同一集聚区;又如黎平县肇兴乡的厦格村和厦格上寨等村寨在历史上本属于一个村,后分成几个行政单位,单独成村的,可以家族血缘关系考虑划至同一集聚区。

3.划分方法。根据上文对黔东南州传统村落集聚区划分依据及划分路径的分析,考虑交通时间因素,黔东南州传统村落集聚区可采取以下划分方法。

(1)按城镇体系划分。原则上按城镇体系划分集聚区,并将乡镇所在地确定为集聚区服务中心,以利于集聚区与城镇体系规划对接,便于确定集聚区主要的发展方向,共享城镇体系规划的基础设施和公共服务设施,实现集聚区与城镇之间的融合发展。但对于地理空间紧邻的乡镇,传统村落分布密集,且乡镇所在地距离不远,可以考虑把两个或多个乡镇的传统村落划入同一个集聚区共同管理,此时集聚区的服务中心也可适当增加。

(2)以时空距离划分。为了方便集聚区内部传统村落之间社会、经济之间的交流,凸显村落之间的集聚效应,集聚区的范围,应以集聚区中心为中心,以1至1.5小时以内车程的区域为宜。

(3)以共性特色划分。以文化特征、景观风貌、村落特色相似,或以家族血缘相近,有着较为密切的社会、经济联系,且地理分布较为紧密的传统村落分别划为一个集聚区,使村落之间优势互补,形成合力,从而避免同质化村落之间恶性竞争。

(二)黔东南州传统村落集聚区的划分建议

黔东南州传统村落苗、侗、汉三大民族在各自的聚居地形成了以主体民族为特色的文化集群。由于汉族文化集群内的镇远、施秉、岑巩三县仅包含有5个传统村落,且散落分布,目前不具备划分集聚区的条件,所以在集聚区划分时着重考虑传统村落分布密集的苗族文化集群和侗族文化集群,并以此为基础,根据黔东南州传统村落集聚区划分标准,在城镇体系规划的框架下,将黔东南州传统村落集群进行整体区划,构建“两心两域”空间格局。“两心”是指黔东南州民族村落旅游的两个中心——西江苗寨和肇兴侗寨,这两大民族村寨是黔东南州苗族和侗族村寨的主要代表,目前已成为该州民族村落旅游的主要带动点,虽然西江苗寨不是传统村落,但是考虑到它在民族村落旅游方面的带动作用,也将其定位为中心。“两域”是指将黔东南州传统村落按照主要的民族文化划分的两大群域,即环雷公山苗族村落群域和黎从榕侗族村落群域,在两大群域内,分别划分若干个集聚区,以集聚区为单位,统一规划,协调管理。

1.环雷公山苗族村落群域——7个集聚区

环雷公山苗族村落群域主要覆盖了雷山县、台江县和剑河县域内的大部分传统村落,结合三县的总体规划,将该传统村落群域规划为以下7个集聚区。

(1)以西江千户苗寨为主体,以控拜银匠村为补充,以周边距离较近的普通村寨为支撑划定集聚区,进行统筹管理,主要开展以民族文化体验为主的旅游活动。

(2)以郎德上寨为主体,以南猛村为补充,加之周边距离较近的普通村寨,划定集聚区,主要以休闲度假、乡村旅游为主,其他产业为辅。

(3)以苗族圣山——雷公山为载体,依托蚩尤顶和雷公坪等旅游景点,结合雀鸟、陡寨等民族村寨为辅助,以格头秃杉群落为代表的优美生态环境为补充,主要开展祭祀、庙会、大型民族民间活动、户外运动等旅游活动,带动周边普通村落发展特色产业,联动发展。

(4)以超短裙苗族新桥村为主,以周边苗族文化村寨为辅助划定集聚区,加之水上粮仓、高岩峡谷等旅游景区,发展以文化体验为主的旅游产业。

(5)以台江县台盘镇为中心,将该区域的苗族传统村落划分为一个集聚区,主要以农副产品加工生产为主,体现生产的标准化、精细化、品牌化等现代标准,由此吸引外出务工人员回乡发展。

(6)以剑河县南哨乡、柳川镇和岑松镇域范围内的传统村落以及周边传统村落为一个集聚区,该区域主要以仰阿莎文化以及民族文化为主,集聚区内涵盖了巫沙村、巫交村等特色村落以及周边其他普通村落,特色村落以发展特色民族文化体验游为主,其他普通村落作为支撑,整合产业,带动集聚区发展。

(7)将剑河县东部传统村落划为一个集聚区,行政区位涵盖了观么乡、磻溪镇和南加镇范围内的传统村落,包括以红色旅游为主的大广村和民族文化特色村落巫包村。该集聚区以侗族村寨特色与红色旅游为主要发展方向,周边普通村落以农副产品加工和旅游服务业为特色村落提供资源补给。

2.黎从榕侗族村落群域——6个集聚区

黎从榕侗族村落群域,主要包含黎平县、从江县和榕江县的传统村落,重点发展侗乡风情旅游,开发侗族文化体验、生态体验、休闲娱乐、旅游服务和旅游产品加工等旅游相关产业。结合黎从榕三县的总体规划,将该群域的传统村落划分为以下6个集聚区。

(1)黎平南部集聚区,主要由肇兴、水口、龙额、地坪、雷洞的特色村寨以及周边普通村寨组成,以肇兴侗寨、鼓楼花桥、堂安侗族生态博物馆、地坪风雨桥等为依托,发展侗族文化特色旅游,推进以黄牛为主的畜牧业、林业等农特产品的发展。

(2)黎平西南部集聚区,主要由岩洞、九潮、茅贡、双江、口江和坝寨内的特色村寨及周边普通村寨组成,依托岩洞侗族大歌和述洞独柱鼓楼以及茅贡特有的气候条件、双江高速公路互通口、九潮定八的侗族服饰,发展侗族文化特色游,形成侗乡休闲度假旅游基地,并联合周边村寨大力促进特色农产品经济的发展。

(3)黎平西北部传统村落集聚区,主要由尚重、孟彦等地管辖的传统村落组成,利用多山的地形特点发展畜牧业、林业、茶叶、中药材等特色农业及相关农副产品加工业,促进农业产业化经营。

(4)从江东北部传统村落集聚区,覆盖了往洞乡、丙妹镇及高增乡所在的传统村落,包括岜沙苗族文化村、小黄侗族文化村、增冲鼓楼文化村等特色村落,并辐射周边普通村寨,以民族文化体验为主,鼓励发展特色产品加工产业。

(5)从江县加榜乡和刚边乡传统村落集聚区,该地区传统村落主要以中药材种植、香猪养殖以及特色农产品加工等为发展方向,为月亮山景区和加榜梯田景区的生态旅游提供产品供给,带动集聚区经济发展。

(6)以榕江县栽麻乡的大利村、宰荡村、苗兰村侗寨和平江乡的滚仲村,依托县道、乡道划为一个集聚区,主要发展芦笙制作、竹编、藤编等工艺品及猕猴桃等农产品种植业、黑毛猪养殖业、民宿等,形成苗侗民族之间的互补互动,共同发展。

四、黔东南州传统村落集群式保护发展措施

由于集聚区是“集群式”保护体系的核心,因此,传统村落集群式保护发展主要体现在集聚区的保护发展上。黔东南州传统村落集聚区主要以特色村寨为核心,普通村寨为支撑,构成一个相对完整的民族文化单元,在整体统筹与管理下,实现传统村落集聚区的协同保护发展目标。传统村落集聚区的保护发展措施既要考虑集聚区内资源的优势互补,又要共建共享基础设施与旅游服务设施,更要完善组织机构,协调区域管理,在确定总体保护目标和发展任务的基础上,明确各个传统村落保护内容与发展模式,构成一个完整而具有地域民族文化特色的保护发展系统。

(一)统筹集聚区优势资源,共同发展

统筹集聚区内各村落土地资源、旅游资源、劳动力资源优势,分工协作,共同发展。

1.土地资源协同利用。土地资源协同利用是集聚区内村落合作发展的前提。随着经济水平的提高,存在村民为满足生活需求,随意拆建传统村落内历史建筑,破坏传统村落的整体风貌问题。土地资源的协同利用就是在集聚区的范围内,跳出各村落建设控制地带选择一块区域作为集聚区共同的发展用地,该用地既可用于新区的建设也可用于旅游服务等设施的建设,以缓解人口不断增长的问题和村民对现代生活需求的追求及旅游服务等设施的不足。但新区选址的划定需与传统村落保持一定距离,建筑风貌需以传统建筑风貌为标准进行修建,还需考虑现代公共基础设施的建设,以方便村民的生产生活。

2.旅游资源优势互补。就是将集聚区内各传统村落的优势旅游资源进行整合,使其不具分散性、雷同性。黔东南州旅游大多以发展乡村旅游为主,旅游内容主要是欣赏优美的自然生态环境、精巧的传统建筑及部分民族表演。这种主题几乎涵盖整个黔东南州的旅游,因此容易产生去了一个苗寨就不想再去另一个苗寨,去了一个侗寨就不想再去另一个侗寨的现象,导致村落之间竞争激烈,矛盾突出。为此,应当深入挖掘每个村落的旅游资源,将相同的资源打包,形成一个整体,共同发展,使一定区域内的村民共同受益;同时,通过对各村落旅游资源特征的挖掘和比较,还有利于划定集中的旅游集散地和贯穿各旅游景点的旅游路线,为各村落提供不同的平等的旅游机会,形成不同的旅游主题,突显旅游品牌,形成优势互补,使乡村旅游在共性中凸显个性,避免恶性竞争和破坏性发展。

3.劳动力互补,提高村民就业率。对于黔东南州发展旅游的传统村落而言,大多有淡旺季之分,对劳动力的需求也有较强的季节性。旅游旺季时,通过吸收周边农村劳动力来满足旅游经营岗位需求;淡季时,各劳动力则回到本村进行农业生产,这样劳动力的流动互补,既有利于提高村民就业率,增加村民收入,也不误农时。如西江苗寨,随着旅游业的快速发展,其就业岗位不断增多,不仅使本村村民积极参与其中,还吸引大批邻村等外来人口至此务工,村民就业率得到提高,收入也相应增加,外出务工人员不断回流,逐渐改变村落只有留守老人和儿童的状况,有利于延续传统的村落文明。

(二)共建共享基础设施和旅游服务设施

1.基础设施的共建。集聚区内村庄的污水处理、给水以及环卫等基础设施在一定距离、规模的条件下可实现区域共建共享,减少不必要的重复投资,实现节约型社会。以垃圾处理设施为例,推广“户集、村收、镇运、集中处理”的移动式生活垃圾处理模式,加大政府对村落垃圾收运处理设施的投入,实现垃圾的集中处理和有效利用。

2.旅游服务设施的共享。对于分布集中的传统村落,可将旅游服务设施资源共享。以游客接待中心与停车场为例,村村建设游客接待中心及停车场,对于保护等级较高的传统村落而言,无疑是对整体风貌的破坏。面对这种情况,可将面积较大的旅游服务设施建在该村范围以外,或周围距离较近的且等级较低的其他村寨内,与周围村落共享旅游基础设施。这样不仅可以保护等级高的传统村落整体风貌,还可以带动周边等级低的村落发展。以黎平县茅贡乡为例,属于茅贡乡管辖的传统村落多达十个,且茅贡乡政府所在地位于其中心位置,加上基础设施好,交通便利,将游客接待中心、停车场、餐饮住宿等旅游服务设施建于此,不仅不会造成传统村落内历史风貌的破坏,同时又可以带动茅贡乡整体的经济发展。

3.交通网路的构建。结合集聚区外部交通现状与规划意向,合理规划集聚区内交通路网。如为发展旅游,可规划旅游公路;为便于产品输出,可调整道路级别,加强道路交通管制等。以集聚区中心作为交通枢纽,对内连接各传统村落,保障各村产品的输出以及游客的集散,开通集聚区中心至各村落或景区的公交线路,增加旅游车次,使集聚区中心往返各村落之间联系更紧密、对流更快捷;对外进一步打造铁路、公路等组成的多维交通体系,以保障相邻集聚区间旅游资源互补、旅游客源与目的地互动[3],促进各集聚区间的共同发展。

(三)完善组织机构,协调区域管理

1.完善管理机构设置。集聚区的划分基本上以行政区划为主,但黔东南州传统村落分布相当集中且密集,尤其雷山、黎平两县,对于密集程度高的地区,导致乡镇与乡镇之间的边缘村落无论在习俗或者文化上都存在极高的相似性,在划分时难免会有跨乡镇,甚至跨县的集聚群,在现有的行政界线和编制下具有一定的局限性,因此必须从管理机构上实现集聚。在各县市政府中设立传统村落集聚区保护管理中心,作为县级规划管理部门的下属组成机构,并为该机构设立独立的事权[4],与规划管理、文物保护、土地管理等部门密切联系,做好对各自集聚区保护管理问题的指导。同时,各乡镇也应设立集聚区相关的管理机构,具体实施和落实上级政策以及处理好所辖范围内各集聚区出现的矛盾和争端,协调好各集聚区间关系及各集聚区内部事务。

2.集聚区中心的构建。为确保集聚区中心能够真正发挥带动传统村落发展的作用,其构建必须遵循两个原则,即区位优势原则和区域联动原则,就是集聚区中心要建在区位优势比较好的中心镇或中心村(根据当地需要可建一个或多个),周边传统村落在集聚区半径范围内可以共享各项旅游服务设施和配套基础设施,集聚区中心统筹管理集聚区内的各项资源,合理分工,带动区域内传统村落协同发展。

3.集聚区中心的职能。集聚区中心作为统筹管理集聚区内各类产业的协调组织机构,其职能主要包括集聚区内的旅游服务、产品销售等。其中旅游服务包括民族村寨式住宿、餐饮、信息咨询、游客中转以及提供民族特色商品等方面;产品销售方面,集聚区中心作为一个与外界沟通的平台,将集聚区内传统村落的特色产品,通过电商外销至全国乃至世界各地,提高产品知名度和影响力。同时,通过电商平台,了解市场走向,带动产业发展,推动村落富裕、村民增收。

总之,传统村落集群式发展有利于区域内整合资源,集中优势,联动发展,规避同质化高、各自为政、盲目开发、资源浪费等突出问题。黔东南州传统村落众多且集中,具备集群式保护发展的条件,试行该保护发展路径,不失为一个创举。本文对传统村落集群式保护发展的研究尚处于探索阶段,黔东南州在具体实施过程中可根据村落具体情况进行相应的调整,以期达到集群式保护发展的最佳方式和效果。