消失的片段 邓石如《笈游日记》考论

陈 硕

相较于古代的大多数文人学士而言,清中期书法、篆刻家邓石如(1743—1805)流传后世的信息是相当不均衡的。后世学人对其艺术实践的认知,要远逾于对其生平事迹的了解;而在这并不算丰富的生平事迹信息中,他结识梁巘(1727—1785)特别是入江宁梅镠(1734—1797)家之后的经历,又显然成为无可置疑的主体。在此情况下,欲穿透包世臣(1775—1855)在《完白山人传》中种种虚构逾分、扬诩失实之说1参见陈硕,〈制造邓石如:从邓石如与曹文埴的交游看《完白山人传》中的相关问题〉,《台湾大学美术史研究集刊》2020年总第48期,第241—296页。,以探究邓石如早年的行迹乃至职业特点、心理活动等方面的信息,便显得尤为困难。

幸运的是,故宫博物院今藏有邓石如早岁所书《笈游日记》一册(以下简称“《日记》”),凡十三纸、二十六开,2邓石如在《日记》第一迄第九纸上皆逐句加点断句,第十迄第十三纸则无。笔者在引用前者中的文本时,基本采纳原有的断句。其间不独记载了邓石如于乾隆三十七年(1772,时年二十九岁)迄乾隆四十年(1775,时年三十二岁)间外出鬻艺的宝贵经历,还颇有一些不见于他处的“肺腑之言”,对于厘清其家庭环境、人生轨迹乃至为人处事等方面的情况,具有不可替代的作用(图1)。笔者遂以《日记》中的内容为研究对象,参酌邓光祖纂《邓氏宗谱》等相关文献资料,力求呈现出不为人所知的邓石如早岁鬻艺经历的一些片段。

图1 邓石如,《笈游日记》册,故宫博物院(局部)

一 关于《日记》的性质与书写时间

虽然以内容而言,《日记》的时间跨度有四年之长,但全册的文字并不算多,且文字的书写技法、风格乃至间距、章法等都极为一致,因而不会是邓石如在这四年中陆续记载而成的。从字迹形态方面考察,其间的勾乙涂抹固然引人瞩目,其余文字却大都清晰准确、排列得当,显然有着誊录的形态。此册非最初的草稿,应是毋庸置疑的。不论我们将其称之为“清稿本”3杜泽逊,《文献学概要(修订本)》,中华书局,2011年,第106页。,抑或是“誊正稿”4祁小春,《山阴道上:王羲之研究丛札》,中国美术学院出版社,2009年,第46页。,都不会影响作出以下判断:该《日记》是邓石如至早于乾隆四十年据原有日记(或笔记)5即《游黄海记稿》,见下文。择要汇编并誊录的一篇连贯的文本。而在誊录的过程中,邓石如必定会通过删削布置乃至种种修改,使得此册与最初草稿的内容产生距离。基于这些讨论,我们在珍视此册《日记》作为传世孤本的巨大价值的同时,亦须明确其中表述有作者后来删润的成分。

恰因为邓石如在整合文本之际已然不能准确记忆此间的所有细节,导致即使是那些谨慎写就的信息,亦不免出现错谬,《笈游日记序》(以下简称“《序》”)中注明的时间,便是可以指明的一处。《序》首句云:

乙亥元月上元后一日,是为甲子,余束装游于江上。6[清]邓石如,《笈游日记》,故宫博物院藏稿本,叶一正。

按:乙亥为乾隆二十年(1755),以邓石如生于乾隆八年(1743)而言,是年他仅十二岁。考虑到《日记》所涉主要是他在外鬻艺谋食的经历,以如此幼龄便孤身漂泊江湖,周旋于各式人物之间,殊悖常理。而是年的“元月上元后一日”(即正月十六日)的干支为庚寅,与甲子无涉。据此可知,邓石如在此处必定误书了年份的干支。今按《日记》所涉的时间范围为乾隆三十七年迄四十年,而乾隆年间(1736—1795)又只有乾隆四十年(乙未)正月十六日的干支为甲子7徐锡祺,《新编中国三千年历日检索表》,人民教育出版社,1992年,第261—267页。,遂可判定此“乙亥”乃是“乙未”的笔误。又以《序》中另有句云:

今值此寒夜,……于是秉烛检箧中卷,得客岁所为《游黄海记稿》以改正之,并追记历年笈游所得嘉山水,笔之于书以自娱。因为此序,以酬此况,且释良夜无酒之憾云。8同注6,叶一背。

可知乾隆四十年正月十六日是此《序》的成稿时间上限。9该日期或是《序》文草稿的成文时间,而因《日记》正文涉及了邓石如在乾隆四十年的诸多行迹,所以此册《日记》的真正书写时间必定要晚于这一日期。

二 邓石如外游的缘起及其绝意仕进的问题

从常理而言,任何一位特定历史人物若邓石如在而立之年背井离乡、外出谋食,并坚定地选择鬻艺作为手段,而非在谋取功名或在乡间耕种、采樵上耗费心力,应当与其家庭环境特别是受教育的经历紧密相关。

习见的邓石如碑传中对其早岁经历的描述,若李兆洛(1769—1841)所撰《邓君石如墓志铭》(以下简称“《墓志铭》”)云:

自祖以上皆潜德不耀,而学行笃实。考讳一枝,号木斋,博学多通,兼工四体书,善摹印。性兀傲,不谐于世。行游、客授,获糈薄,屡空,晏如。君少以贫故,不能从学,逐村童采樵、贩饼饵,负之转鬻,日以其赢给饘粥,暇即从诸长老问经书句读。又摹仿木斋先生篆刻及隶古书。10[清]李兆洛,《养一斋文集》卷十二,纪宝成主编,《清代诗文集汇编》,上海古籍出版社,2010年,第493 册,第179页。

又,包世臣《完白山人传》云:

少产僻乡,眇所闻见,顾独好刻石,仿汉人印篆甚工。弱冠孤露,即以刻石游,性廉而尤介,无所合。七八年,转展至寿州。……11[清]包世臣,《艺舟双楫》卷六,《包世臣全集·中衢一勺 艺舟双楫》,黄山书社,1994年,第430页。

上引两段文字虽侧重不一,但都表达出邓石如幼时家庭贫苦、未曾接受过系统且完整的教育以及(在乃父的影响下)喜好古代文字这三个方面的意思。其他邓氏碑传中的叙述亦大抵如此,可知这应为相关作者的共识。

但相比之下,《日记》中的自陈更为直截,亦更为可据:

余幼志无所定,举业遂荒,父虽督责使学,而心尝自苦也。盖父幼博举子业,至老不能得一衿,遂枯老穷庐,尝自悲之。故余益得以不肆力于学,乃挟史籀遗法以游于世。……盖余自有知识以来,即遭贫困。父力不赡,余尝操樵采以供给炊爨,此际犹梦见之,不没其实也。12同注6,叶二正。《邓氏宗谱》的“邓石如”条目中有文:“余幼家贫甚,甜酸苦辣,无不尝来。因是志无所定,举业遂荒。父虽督责使学,而心尝自苦也。盖父幼博举业,至老尚不能得一衿,遂枯老穷庐,尝自悲之。故余益得以不肆力于学,乃精史籀遗法以游于世。自乾隆壬辰年始,由京师以及各省,贤士大夫幸不以韦布为贱而弃绝之。余亦不妄有所希冀,即朱门华胄,而簑笠芒鞋,仍不稍易。”参见[清]邓光祖纂,《邓氏宗谱》卷三,嘉庆十六年承启堂刻本,叶三十背。这一段文本基本出自于《日记》(但未必由编者直接据《日记》录文,不能排除取自其他相近的邓石如所作文本的可能性),这意味着,邓石如在《日记》中的自陈内容获得了家族文献的确认。

据此可知,李、包二人在这方面的撰述基本合于史实,但邓石如自陈的更为重要之处在于:这明确了在相对贫困的家庭条件下,乃父邓一枝幼年便有志于科举,迄老一无所得。这一近在眼前的悲惨经历在很大程度上使幼年的邓石如便领教了科举考试的难度之大、代价之高,遂主动弃绝此途。

值得申说的是,随着明、清易代之际的征伐杀戮渐渐远去,至邓石如生活的乾嘉时期,清代人口已经攀升至中国古代史上的最高水平,加之社会安定、官府兴学,清代人口中识字者的比例亦十分可观。于此方面,美国汉学家罗友枝[Evelyn S.Rawski]在1979年付梓的社会史名作《清代中国的教育与大众识字》[Education and Popular Literacy in Ch’ing China]中的评估,迄今仍然具有十分重要的参考价值:

19世纪中、后期的信息表明,中国有30%至45%的男性与2%至10%的女性知晓如何阅读和写作。这一群体既包括那些接受过全面教育的精英[elites],亦包括那些只认识数百字者。因而粗略地估计,大约每户家庭之中即有一人识字。13S.Rawski, Evelyn.Education and Popular Literacy in Ch’ing China.The University of Michigan Press, 1979, p.140.

识字率的情况即大抵反映出这一历史时期的文化环境、教育规模、书籍流通等方面的发展水平。但必须明确的是,清廷举办科举考试的频率、每次考试录取的人数、各省(特别是江南诸省)所占的名额比例14夏卫东,〈论清代分省取士制〉,《史林》2002年第3 期,第47—51页。与中央、地方官员的整体数量,并没有随着全国人口与识字人数的迅速提高而有太大的变动。所以,“学优登仕”的难度反而远较往昔为高。这便导致一个寻常家庭要培养出一位能够取得科举功名的子嗣,须支付巨额的花费,并承担极高的风险。15黄敬斌,《民生与家计:清初至民国时期江南居民的消费》,复旦大学出版社,2019年,第251页。关于相关花费的名目,黄敬斌列举有教师薪酬、食宿,学生文具、书籍;走上科举之路后,拜访名师并支付更高的酬金,更多的文具、书籍、“时文选本”的花费,旅行费用以及不能及第之后连年备考带来的经济负担……甚为可据。合而论之,这确实是一笔长期且高昂的开支。因而“金榜题名”并非大多数普通家庭的期许与实践方向。毋庸讳言,邓石如之绝意仕进,虽然未必是心甘情愿、毫无遗憾的,但是有其必然性的。

至于其父邓一枝(1718—1787)的经历,则颇值得关注,《邓氏宗谱》载:

字宗两,号北林,又号木斋,别号迥道人。戆直如其父(按:邓士沅),与人落落寡合,于知己辈即出肺肝相示。多才好学,善诗文,工书画,兼嫺史籀之学,当代咸以为斯、冰复出。常自镌图章一方,颜之曰“其人瘦而傲”,识者郎(按:应为即)以此题其小照云。16《邓氏宗谱》卷三,叶十六背。

谱牒之中的传记自然不太可能会使用“枯老穷庐”“尝自悲之”这样的措辞,但对于邓一枝在书、画、篆刻方面才能的描述,不独印证了李兆洛在《墓志铭》中所载“兼工四体书,善摹印”的可靠性,“兼嫺史籀之学”一语更可与《日记》中“乃挟史籀遗法以游于世”互相发明。盖邓一枝虽然没有获得过任何科举的功名,但他在文艺方面的修养与才能是高于族人平均水平的,而这应是邓石如在青少年时代接受的最为重要与直接的启蒙。而后能以篆刻才能(即“史籀遗法”)谋食于江湖,亦显然与幼承庭训的经历直接相关。

毕竟,在经济拮据、“父力不赡”的艰苦条件催逼下,邓石如完全有理由选择以刻、书古代文字作为谋生营利的手段。这一途径的发展空间固然难以预估,可毕竟要优于旷日持久、耗资与风险巨大的科举生涯,以及收入微薄、损耗体力的农耕、采樵劳动等。鉴于彼时安徽以此为业者不乏其人,17相关情况可以参见[明]周亮工《印人传》、[清]汪启淑《续印人传》等著述中的记载。这一谋生手段本身亦决定了他必须走出家乡、接触社会上的各路人士,以谋求更好的销路与赞助,并获得更多的学习资源。

三 《日记》所载乾隆三十七年行迹

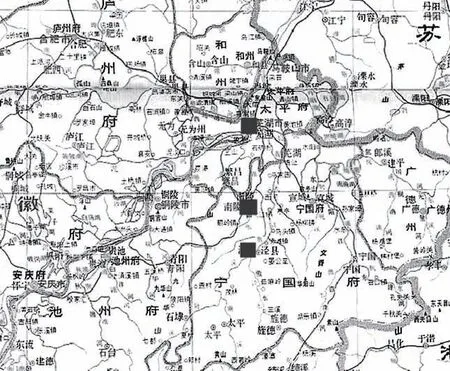

整体而言,邓石如自乾隆三十七年(壬辰)春暮自家乡安庆府怀宁县白麟坂出发,连同此后的三十八年(1773)、三十九年(1774),皆以芜湖(属太平府)为活动中心。至四十年,则由芜湖南下,以泾县(属宁国府)为活动中心。全册《日记》所载邓石如的活动范围,大抵没有逾越清代安徽省的行政边界。

三十七年春,邓石如束装出发,沿长江乘舟东行,18实际上,从长江的流向而言,邓石如离开安庆之后,应该是向东北方行进。历经乌沙夹镇(属贵池)、大通镇(属铜陵)、荻港镇(属繁昌)、三山(属芜湖)而终抵芜湖(图2)。邓石如在旅途中并未一直留在舟上,而是会随时登临、观览沿途的名胜古迹,发怀古之幽思。抵达芜湖之后,旋即开始鬻印,但起初颇不能如人意:

图2 《日记》所载邓石如乾隆三十七年行迹示意图(依据谭其骧主编,《中国历史地图集》,第8 册,中国地图出版社,1996年,第18—19 图制作)

抵河北岸,馆于旅店中。月馀,无所知名。间壁有王某者,狡猾之徒,亦业余业,尝为人摹印,己力不赡,常分以与余为。谬以为某寒生,先生毋校其值也。而彼自得多金,余笑而颔之,且以之消旅中寂寞。自是,芜人稍稍识余名。19同注6,叶三背。

初来乍到的邓石如显然对于如何在他乡打开鬻艺的局面缺少经验,以致被王姓印人所欺。但情况很快便有了一定程度的好转。四月下旬,邓石如于河南岸偶识了童子师张涛(字晋启20笔者在部分人名后的括号中注明的字、号等信息,皆出自《日记》。),后者对其篆刻造诣颇为倾服,邓石如云:

其人(按:张涛)浑朴,寡笑言,与吾性同。善作书,其蝇头细字尤称绝技。余以所业告,遂大喜,欢甚,乃出匣中所藏石数方,余即为摹一二方,谬为称赞,以为今世罕有也。馀数方,袖而归寓所成之。21同注6,叶三背至叶四正。

张氏对于邓石如篆刻作品的认同毋庸置疑,后者亦因之结识了为张氏供给衣食(即其“居停”)且为芜湖地区颇具影响的地方贤达戴华章及其孙戴金鉴。戴华章彼时已年近耄耋,但举凡县之寺观兴造、堤坝修筑,无不热忱奔走、倾力襄助,遂为一县之“善士”。在张涛的引介、宣传之下,邓石如不独与戴氏结为“忘年莫逆”之交,且在芜湖一地谋得了更好的生计。

阅数日,余送图章与晋启,告我曰:“逆旅不能免尘嚣之扰,恐难安静,余与敝居停议,送君馆于南寺可乎?芜邑四大寺,惟南寺幽僻。”余然之,遂改馆焉。龙孝田者,戴氏之亲家也,世宦□。晋启常为余吹嘘及之,亦雅好余,于是相过从益密,为吾广为延誉,旅中得以不困。22同注6,叶四正背。

立足于邓石如在《日记》中记录的生活境况,“不困”至多是免去了衣食之虞,能够觅得一栖身之所而已。但对于甫离乡外游的邓石如而言,已可算是不小的进展。

自五月初起,邓石如在《日记》中并未言及鬻艺谋生的具体细节,而是记载了许多出游的见闻,尤以观览湖光山色为最。五月中旬后,邓石如“游太平、青山,泛罗、采石”一带(皆在太平府范围内)。六月初迄七月末,避暑于寺中。八月,以痔疾而休养。此后,又与友人游于赭山,饮于陶塘。重阳节后,本拟于九月返回怀宁家中,但为友人所挽留,归期延宕。据此可知,邓石如篆刻的声名显然已经在此时的芜湖贤达群体中得到了相当的流播:

是日凌晨起,检点箧中石,尚有数十方未镌竟,人来取者踵至,于是遂闭户奋兴,不十日成之,时九月下旬尽也。明日为十月朔,余将束装归矣,适戴子金鉴至,出袖中石数方,告余曰:“予有友,久慕高谊,转介仆以相求,敢祈一挥而成之,荣仆多矣。”余以归告,戴子难之,而不可以辞。虽勉全彼友朋之信,而余肠日九回矣。于是诸友闻戴子之言,皆以多方迂滞余,遂至十一月中旬始掉归帆。23同注6,叶七正。

以此段引文中所涉的篆刻活动而言,邓石如给以戴金鉴等人为中心的芜湖地方贤达镌刻了大量的印章,因而与其间人物建立起初步的往来,自是完全可以想见的。他启程返乡之际,诸人“依依有不忍袂之意”,并嘱咐“来春须早买舟东下,勿鄙弃江东布衣人也”,24同注23。亦属确证。邓石如并没有言及这些刊就的印章是否都有金钱或者其他形式的酬报,遂难确知他鬻艺的具体所得。不过,藉由他自荻港镇、丁家洲(属铜陵)、棕川(属桐城)而返乡之际的行囊情况,仍可以大致评估他首度独自外游鬻艺的收获:

弟(按:邓惟瓙)检箧中无他物,仍残书数卷而已,余深愧之。吁!余性朴,自出游,所遇不无豪贵之士,而余未尝亦怀刺以投其门下。诸友尝过之,曰:“君性亦太执!”余曰:“余胡以拜跪得金钱?”所得诸性情交者,皆本分笃实之士,故常器重余,以故余囊槖虽萧然,无可奉亲,而归时父子兄弟间常欢然有喜也。25同注6,叶八背。

这样的脾性与交际策略颇有乃祖、父“戆直”的遗风,而这连同其鬻艺范围、交游层次等,共同导致了“囊槖萧然”的结果。

四 《日记》所载乾隆三十八、三十九年行迹

乾隆三十八年,邓石如因“家中无业”,仍沿去岁的路线来到芜湖。戴金鉴等人知邓石如笃于诺言,不忘旧友,皆极欣忭。“自后春夏之间,多游荡于陶塘、赭阜,或独自而游焉,或友朋相追逐而游焉。”26同注6,叶九正。此前,邓石如在芜湖的居所主要是僧舍,其开支虽较寻常旅店为少,但仍有一些“房金食用之需”。至是年八月,邓石如迁寓于戴氏的槽坊(即酿酒作坊)中,从而不复有此方面的开支,游囊亦可稍有积蓄。此后又得以在芜湖参观了庆祝乾隆寿辰的活动与东岳大帝黄飞虎的出巡游行。冬,戴金鉴等人见邓石如“滥游”而无息足之地,亦缺少稳定的收入,遂为他订方姓之馆。邓石如初不同意,但最终成行。是年为芜湖诸友人所挽留,未能返回怀宁度岁。

翌年亦即乾隆三十九年,邓石如在戴金鉴的引介之下,成为方氏的童子师,他在此方面的经历向来不为人所知,且对于评估其教育背景、文化水准有着直接的参考意义,故而尤堪重视:

明年,是为春二月七日,开馆于方氏庭。童子四人,亦皆聪慧。余每晨生书上三进,理书或一二册,搭书亦如理书数。午刻,书《忠孝经》一两行,选读五、七言唐诗各一首。晚课亦如晨课。改馆时,□读毕《四书》者,皆能熟背,艰涩字皆能认,字体可观。童子凡早晚归时,见长者皆□□礼仪。俱令午刻所读唐诗、《忠孝经》,纵其作歌,行止吟哦之,于是主人有惜其劳苦者。余曰:“童子六七岁时,不以此陶镕其性,使之有惬于心。至八九岁时,又要讲书,作破题。到十岁以上,其习举业者,功夫不得不为时文所磨耗。非然,其性情滞而不流。斯时非苦之,乃所以放之也。”余性直朴无华,而放于是,遂辞此馆,所有些须俸金,亦为衣履所耗,归时囊亦无所有也。27同注6,叶十正背。

这段文本的重要价值主要体现在如下三个方面:一,邓石如虽以职业艺术家(此时主要是印人)的身份游走江湖,但鬻艺情况、交游范围都难称理想,生计问题亦始终不能彻底解决,遂难以拒绝担任童子师这样的职业选择,即使这个方姓之馆的规模非常小;二,文中对于如何引导四名童子读书、习字的描述极为细致,使人很难相信其间毫无邓石如个人经历的影迹在(他讲授的内容自可视为已掌握者),而通过他对于童生学习次第的规划安排,可知终生不曾治举业的邓石如对于进入科举考试的流程与学习办法还是颇为熟悉的。所以,在这种“推己及人”的背后,愈加可以明确他弃举业的态度是相当坚定的;三,邓石如任童子师连同他为戴金鉴等人镌刻印章等,都没有为之带来真正丰厚的收入,这或许会导致他重新评估在芜湖一地的“发展瓶颈”,此后由芜湖转向他地,亦是情理的必然。

五 《日记》所载乾隆四十年行迹

是年春,邓石如仍然束装东行,本欲赴南京、扬州,但停驻于芜湖期间,为友人所劝,遂步行南下,“担簦而为黄山、白岳(按:今齐云山)之游”28同注6,叶十一正。,历南陵而抵泾县(皆属宁国府)(图3)。在述及该年行迹的有限文本中,主体为三段交游经历,通过相应的梳理,可以大致知悉邓石如在此一阶段的交游层次及交游策略。

图3 《日记》所载邓石如乾隆四十年行迹示意图(依据《中国历史地图集》,第8 册,第18—19 图制作)

在由南陵前往泾县的途中,邓石如偶遇了乡间塾师李湘酉(字致云)。二人谈论颇投机,李氏本欲留之作“一夕之谈”,但邓石如以别有住处、尚在南下途中而婉拒,但二人皆十分珍视这样一段友谊:

别数十步矣,李子忽趋而前,谓我曰:“黄海归来,务必迂道以告我。”遂依依别去,余以是知李子为豪侠人。明日凌晨,往泾县道路,过吉字岭,离南陵二十五里。回望南陵,尽茂树平原,不见其为城也。然余心中有李子在。29同注6,叶十一背。

客观而言,李湘酉这样的人士不太可能会对邓石如的鬻艺谋生带来多少实质性的帮助,因而这一段短暂的交谊更宜被视为邓氏外游过程中广结良友的一个具体案例,即纯以知识或感情论,不涉及物质利益。

接下来的这一交游经历对于邓石如在泾县的鬻艺至关重要。邓石如步行至泾县之后,经所宿茅店主人的引介,打开了在此地发展的局面,其自叙如下:

明日,主人谓余曰:“观先生非凡俗人,此地有赵太史者,致仕家居,方课子侄于七圣殿僧舍,若往谒之,吾知先生必有合也。”余然之。一见果如故交,遂命诸子侄曰:“此吾道中人也。”余遂以所业请,颇见称许,遂欣然为余作印稿序以赠余。先生名青藜,字然乙,号星阁,为海内所瞻仰。于是泾之人士群相趋焉。而所寓之楼为之冠盖相接,皆叹曰:“若非君来,几虚此楼之胜。”30同注6,叶十二正。

赵青藜(1701—1775),安徽泾县人。其生平事迹详载于洪亮吉(1746—1809)所撰〈诰授奉政大夫山东道监察御史赵先生墓志铭〉,约略为:幼赋异禀,年十四中秀才,雍正十年(1732)中举人,乾隆元年(1736)状元及第,选翰林院庶吉士。散馆,授编修。后历任江西道监察御史、山东道监察御史,充浙江、湖南乡试考官。乾隆十三年(1748)致仕返乡。31此《墓志铭》不见于传世的各类洪亮吉诗文集中,引文出自[清]赵青藜著,《漱芳斋文钞》卷端,《清代诗文集汇编》,第306 册,第403页。虽然赵青藜在邓石如来泾县时已经返乡多年,但高中“状元”的科举成就与在各地担任要职的仕宦经历,都使之成为毋庸置疑的“地方知识精英”,亦是《日记》中出现的社会地位最高者。他为邓石如印稿所作的序言虽已不传于世,32该《序》不见于赵氏《漱芳居文钞》及《二集》中,极可能已经亡佚。但此序的撰写及情理之中的延誉、揄扬,对于谋食于此的邓石如而言,不啻为久旱之甘霖。我们虽然不能过高估计“泾之人士群相趋焉”的实际效果与程度,但邓石如因之在泾县打开局面,并初步建立起交际网络,则是在情理之中的。第三段交游经历,亦因此而来。

沾溉于同赵青藜的交往,泾县士人多有请索邓石如刻印者。若赵苹山在“凌晨,携石数方来晤”33同注30。之后,引介邓石如于其堂弟沈崧(字南瞻,别号湖樵山人)处。34同注6,叶十三正。邓石如在结识沈氏后云:

(沈崧)善作书,直逼古人,人之求之踵相接也。性情洒脱,尝自称为“沈郎”云。余归而为摹印大小十数方,自是数往来于余寓,称密焉。35同注34。

赵、沈昆季的生平行迹已难详考。邓石如既为之镌刻诸多印章,自应在二人处获得相应的酬报。二人再为之引介至其他泾县士人处,亦正可谓一种特殊形态的酬报。《日记》在记录沈崧荐他与水西书院赵荆来相识后,便停笔于斯。

六 对邓石如早期外游经历的讨论

鉴于邓石如艺术风格的成熟、交际网络的扩大都主要集中于中年(特别是入梅镠家)之后,故而记载他二十九迄三十二岁行迹的《日记》,仍是后人考察其“早期”人生经历与艺术实践的重要参考。事实上,这亦为我们评估他在漫长鬻艺谋食生涯中的种种细节,提供了真切可据的佐证。以下就《日记》中的相关内容,作出一些讨论。

第一,邓石如外游的主要原因虽是家庭的贫困,但在离乡之后,他似乎并未将牟利作为唯一的目的,因而在各地的游览山水名胜,拜访乡间名流,占据了相当的篇幅。他的外出目的地、方向皆不甚明确,本拟赴南京、扬州一游,未能成行,而在芜湖、泾县二地停留较久,亦似乎并非预先经过周密的计划而成。他与某一地人士交游之际所获的见闻,往往会影响接下来的走向,泾县之行则尤为明显地表现出这一点。

第二,邓石如在外期间,其心绪始终在思念家乡、亲人(主要是其父邓一枝)与歆羡外地通邑大都的条件从而急欲改变穷苦命运之间反复纠缠。即如他在乾隆三十七年春,甫乘船离乡,便慨然写道:

盖古人离父母兄弟,尚有行役之可凭,而余南北东西,谁觅高谊之地主?萍踪难定,跋涉之劳,尚无有涯涘也,际此余有悔心矣。36同注6,叶二背至叶三正。

而在目睹芜湖于乾隆三十八年八月十三日为乾隆帝寿诞举行的盛大庆祝活动与当地灯红酒绿的繁华街景后,一股兼有着自卑与羡慕的复杂感情油然而生:

叹余生长于穷乡草野,至此而亦为之心热焉。遥思帝都此日,当又为之何如哉?心为之超越皇都矣。37同注26。

鉴于邓石如一生四处漂泊,却从未举家迁入外地。他出游在外时,还是希望在外地结识友人、游览山川、学习技能、谋取收入,并用这些收入供给家人的衣食。故而不妨作一推论:邓石如一生之中实际上有多数时间是在此种特殊的“撕裂感”中度过的,在这种不得不为之的漂泊生涯中,家乡象征着往昔和贫困,而外地则代表着难以预测的未来与生计。

第三,通过对邓石如结交的各类人物加以考察,除了赵青藜有高中“状元”且在地方担任要职的经历,从而可以谓为标准意义上的“知识精英”之外,其他皆为乡绅、地方商贾与塾师等,大抵与邓石如本人的文化程度、社会地位处在同一层次之上(虽然有一定贫富差别)。从常理而言,像邓石如这样的外出谋生者,既欲以鬻艺谋利自给,则首先应努力向地方的文化名流,特别是有意附庸风雅的达官显贵宣扬其艺术作品、艺术主张,塾师等不应成为交际的重点。但他显然并不作此想,若与塾师李湘酉结束这段短暂的交往之后,邓石如仍念念不忘其间的友谊,这反映出他承传了乃祖、乃父“戆直”的秉性——耿直、正义、重感情的性格加上外游带来的丰富阅历,使之具有了一种颇为执拗的豪侠气质。他后来的经历表明,这种性格特点一直会影响他同许多名公硕望的交往。而大致在奔波、清贫中度过的一生,亦显然与此有着不容忽视的关联。

第四,如同明清时期的许多职业艺术家,在艺术成就尚未被社会所认可(至少是所知)的前提下,邓石如售卖或赠送自己刊刻的印章,实际上有着相当的不确定性。印章这种归属于文人阶层(至少是较高程度的识字者)的用品,其自身特别是其上古文字的文化附加信息具有着较强的“区分”作用,38参见[法]皮埃尔·布尔迪厄著、刘晖译,《区分:判断力的社会批判》,商务印书馆,2016年,第276、351、354页。此处需要说明:布尔迪厄往往依赖艺术品或文化作品来讨论“区分”的作用过程及相关社会现象。邓石如镌刻的乃至古代的大多数印章,实际上兼有着日常使用与艺术欣赏等多重功能,故而未必属于标准意义上的“艺术品”。虽然如此,就邓石如的交际群体(以戴金鉴为代表)而言,他们大量索求邓石如镌刻印章,其动机应当不会仅仅停留在日常使用的层面上,故而在大致认可“古代文字―文人艺术―篆刻―文人阶层”这一链条能够成立的前提下,邓石如的篆刻作品其实仍然具有一定的“区分”功能。因而邓石如只能是在交游方面取得一定的进展——结识了新的地方名流之后,才能大规模地刻印,这亦自然算不上是稳定、丰厚的收入。所以在此之外,邓石如担任塾师以获得固定的收入和居所,不致长期借宿于僧舍中,乃是理之宜然。

第五,从前一点出发,倘将“乃挟史籀遗法以游于世”以降的所有鬻艺行为——若他为王姓印人所欺,为张涛、戴华章等人治印,获赠赵青藜所撰印谱序等一并考察,其实皆反映出:在《日记》所涉的四年时间范围中,邓石如的主要社会身份是职业印人,而非书法家,他的相关艺术实践亦以篆刻为主体。以此反观《邓氏宗谱》中对乃父邓一枝“兼嫺史籀之学”的描述,实际上亦指篆刻。因而结合传世各类邓氏碑传关于其早岁的相关记载,可以大致推断:在邓石如的艺术实践与鬻艺生涯的早期阶段,实际上都以印人身份示人,书法实践对他的重要性在后来才得以彰显。而这自然是皖南乃至广阔的江南地区在明清时期始终保有的鬻印谋生的社会风气的一个直接表现。

七 结语

从史料学的角度而言,即便是新见的一手材料,我们亦须在研究之际,对其局限性与可能存在的谬误保持必要的警惕。特别是考虑到日记只能提供作者的一部分信息,且由于自撰(包括誊录),我们对作者取、舍的信息的可靠性、客观性,皆需作冷静的评估。但考虑到《日记》只为一册誊清的稿本而非定本,39除了其间尚存有勾乙涂抹、大量增补的痕迹,遣词造句亦有进一步修改、调整的馀地。亦未曾付梓(甚至邓石如在生前未必有将其正式付梓、流播的意图),且其中内容与邓石如后来的人生经历具有相当的一致性,故而仍是大抵可以凭信的。而《日记》中的宝贵信息,不独为我们探究邓石如早期鬻艺经历提供了无可替代的研究依据,亦为评估诸多清代职业艺术家的鬻艺谋生的真实境遇,呈现了极为生动的片段。

——邓石如书法艺术展