结构化视角下“量与计量”教学思辨与改进策略

□ 傅鑫星

结构化学习能让学生在学习过程中主动沟通新旧知识,理解知识的内在关联,将新知纳入自己原有的知识图式中,结构化建构知识。这样的学习,有助于学生将知识融会贯通,并在整体建构知识网络的同时提高思维能力,感悟数学思想方法,提升数学学习的效率与能力。

一、纵观全局建体系

“量与计量”是生活中应用最广泛的数学知识之一,具有很强的现实意义。但因为这部分知识比较抽象,所以学生学习起来会有一定困难。同时,这部分内容又是“散点式”分散在不同阶段学习的,这就让学生更不容易主动建构知识结构。因此,教师要以这些知识的内在关联为基础,在纵观整个知识体系后再考虑具体的教学内容,这是展开结构化教学的基础。

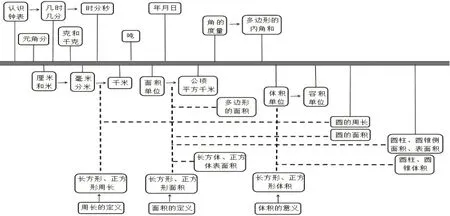

(一)小学阶段“量与计量”领域的知识图谱

“量与计量”领域的知识点虽然不多,但是贯穿于整个小学阶段(如图1)。

图1 人教版数学小学阶段“量与计量”领域的知识图谱

教材从一年级上册开始编排“量与计量”的相关内容,包括时间、质量、长度、面积、体积等,整体编排呈现出内容从少到多、知识由易入难、整体螺旋上升的特点。第一学段主要学习与数量运算有关的常见量,第二学段主要学习与图形测量有关的常见量。

(二)小学阶段“量与计量”领域的内核把握

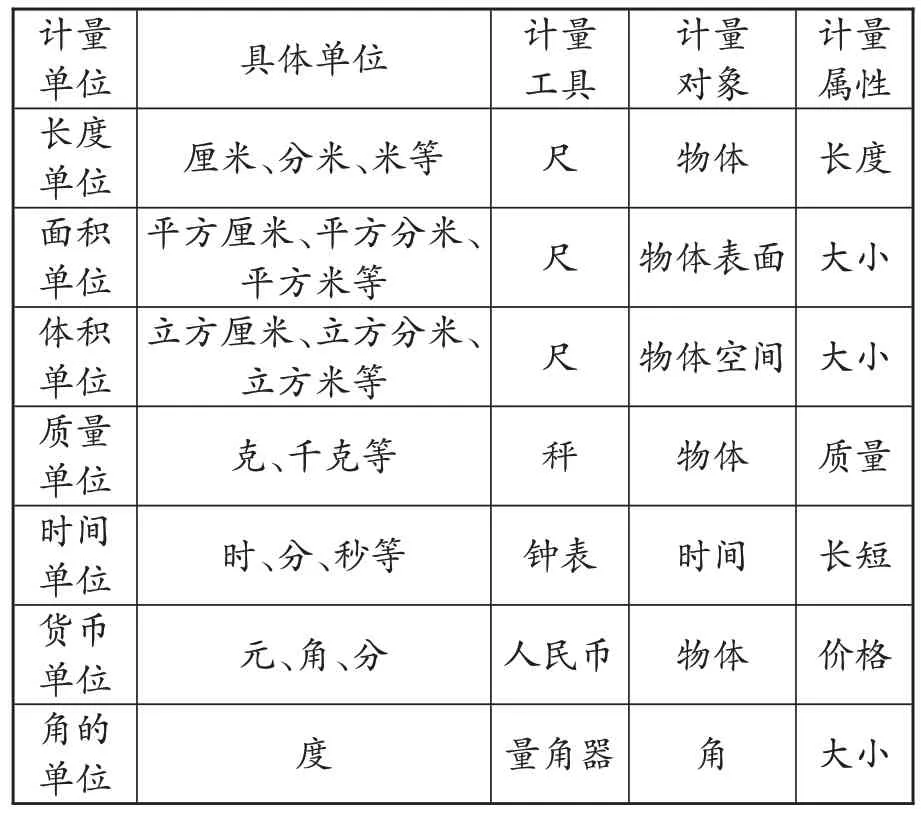

要真正理解“量与计量”,需要追本溯源。这里的核心问题可以是“为什么需要计量”“为什么要统一计量单位”“度量本质是什么”,等等。想要解答这些问题,首先要寻找计量单位之间的关系(如表1)。

表1 各计量单位所用工具、计量对象及属性

同一体系具有连续性。长度、面积和体积单位属于同一体系,都可以看作对空间的计量。从计量对象及其属性上看,“物体长度”到“物体表面大小”,再到“物体所占空间大小”,呈现出从一维到二维再到三维的递进结构。可以说,前者是后者的构成因素,后者是前者的延伸,具有连续性。同时,对二维空间和三维空间的度量可以转化为对一维长度的测量,因此所用的计量工具可以相同。

不同体系具有统一性。首先,计量源于人类的需求,计量单位都是人类为了交流方便而统一的标准。其次,人类为了标准的统一发明了工具,这些工具虽然形态不同,但基本都包含“起点”“单位”和“数量”三个要素。一般情况下“0”注明度量起点,“刻度”明确度量单位的大小,“读数”呈现度量结果,从而实现统一。

不同领域具有相融性。在数学中,计量与计数都是度量,前者是用计量单位测量,关注量感培养,属于具象度量,后者是用计数单位去数数,关注数感培养,属于抽象度量。把“量”进行抽象,符号化后就能用“数”表示;把“数”具体化,则可以用具象的“量”来表达。因此,计量单位和计数单位是相融相通的。

二、多元表征显本质

结构化学习注重让学生在图示、文字、语言、操作或生活情境等多元表征的转化中,理解概念本质。从数学的角度看,数学是一门研究数与形的科学。而计量以“数+单位”的形式呈现结果,比如1米、3千克等,正是以“数+形”的形式来定性和定量刻画现实世界的。

(一)经验触动,定性刻画

人类先天就有感知事物多少、大小、远近等的能力,可以说学生都能够对事物量的“大小”“多少”等进行定性的描述。因此,教学中教师要注重激活学生已有的知识和生活经验,促进学生在经验与新知之间建立联系。

学习之前,唤起已有生活经验初步体会。比如,教学长度单位时,首先可以唤起学生定性描述物体长短并进行比较的生活经验,感性体会长度。然后,利用学生在生活中估计物体长度的经验进入学习,请学生走几步估计一段路的长度。进而体会由于每个人走一步的长度不同,所以走的步数也是不同的,让学生借助经验感知“长度单位不一样,测量结果也会不同”,从而引出长度单位的教学。

学习之后,触动已有知识经验再次体会。比如,有些教师认为计量工具只是操作性工具,学生只要学会正确使用即可,所以教学时教师仅仅演示使用方法,而未对其原理进行深入分析。这就导致学生只知道怎么使用工具,对其形成过程不曾探究,对其本质也一无所知。其实,在教学后,教师可以布置自制测量长度工具的实践活动,让学生利用已学知识进行再创造,进一步感受工具的产生是源于统一长度单位的需求。

(二)多维体验,定量刻画

“量与计量”属于具象度量,更多的时候是以具体数据来进行定量刻画。这里的定量刻画包括使用工具精准测量,以及运用合适的方法进行估量。这些都离不开丰富的活动体验,学生只有调动全身器官参与,通过可视化的多元表征,挖掘知识的核心要素,才能理解知识本质。如教学“质量单位”时,教师可以设计以下活动。

(1)掂一掂几种常见物品的质量:一个苹果(200克左右)、两袋盐(1千克)、一袋米(3千克)等。

(2)想象一下自己的书包有多重,并说一说你是怎么想的,称量验证。

(3)仔细观察老师表示这些物品质量的方法,有什么共同的地方?缺少一个能知道这个物体的质量吗?

(4)举例说说生活中的一些测量结果,也是这样表示的吗?

以上一连串的活动设计由浅入深,逐渐指向度量本质。首先通过动手操作,初步感受重量,建立参照物。然后估计书包重量时,学生会选择不同的参照物,通过想象进行比较,比如一些学生认为和一袋米差不多重,一些学生则以1千克的盐为标准想象书包的重量,以“有几个1 千克”来估量,又通过称量验证,加深体会。接着,学生通过观察,发现只有以“数+单位”的形式,才能知道这个物品的具体重量。再通过举例,进一步感受只有以“数+单位”的形式,才能够定量刻画测量结果,而单位其实就是标准,指向要测量的物体的形态,也就是“数+形”。

三、类比迁移促关联

类比迁移是结构化学习中的重要方法,不仅能够帮助学生完善知识体系,也能促使学生在关联的基础上,提炼出核心的方法策略,迁移应用到之后的数学学习中去。

(一)构造关系,关联内在结构

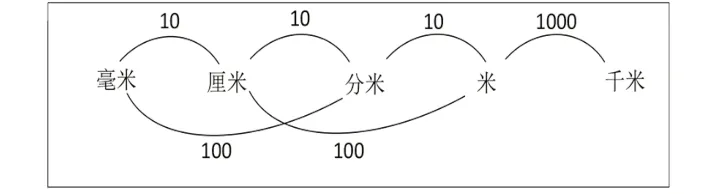

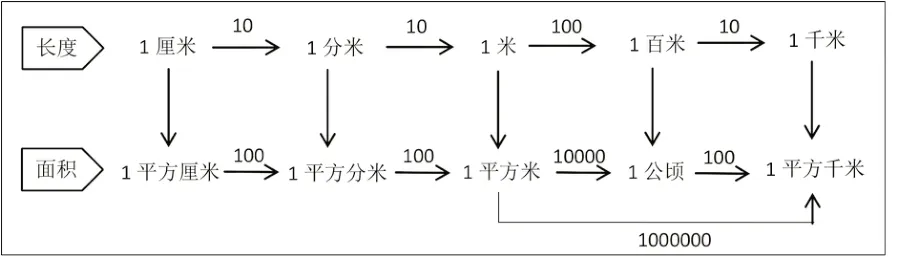

同一体系中的计量单位本身具有连续性,但是学生在学习时是零散获取这些知识的,教师要帮助学生把知识连点成线,建构完整的知识体系。比如,学生在换算长度单位时常常会出现问题,教师就可以引导学生构造关系图(如图2)。

图2 长度单位进率关系图

学生先认识厘米和米,再学习毫米、分米和千米,这样的编排导致他们对几个长度单位的进率混淆不清。通过构造长度单位的关系图,直观呈现出它们的关系,便于学生关联其内在结构。

(二)弥补缺漏,关联相邻结构

同一体系中相邻单位之间往往具有一定关联,编者出于对教材实用性的考虑,会删去一部分计量单位,这会导致学生知识体系的建构不完整。比如,学习面积单位时,学生对公顷的认识往往会比较困难。

图3 长度单位和面积单位结构图

如图3 所示,学生看到长度单位“厘米、分米、米、千米”,自然就会想到它们所对应的面积单位,从而形成相邻结构。但是学生却没有办法在已有结构中找一个合适的位置给“公顷”,所以遇到相关问题时就常常出错。如果教师能引导学生把“百米”放到长度单位中,让他们理解边长1 百米的正方形的面积就是1公顷,那么就能帮助他们顺利地将“公顷”与相邻结构进行关联。

(三)迁移方法,关联整体结构

“量与计量”中虽然有各种不同的计量单位,但是每种计量单位的学习都会包括概念理解、单位换算、实际问题解决等,因此,学习路径也基本一致,可以进行整体关联。比如,“厘米和米”作为度量的种子课,教学往往经历以下几个步骤:首先,在现实情境中体会单位统一的必要性;其次,在多元表征中理解概念本质;最后,在解决问题中深化单位价值。学生在这节课中获得的思想方法、活动经验可以迁移到后续其他计量单位的学习中。

总之,数学知识本身就有结构。学生在结构化视角下,通过多元表征、类比迁移等方式,关联起“量与计量”中的各个知识点,完善知识体系,在实现知识结构化的同时发展了思维能力,积累了思想方法,提升了数学素养。