“擦”类义场的共时与历时研究

江裕婷,邓春琴

(西华师范大学 文学院,四川 南充 637009)

核心词是基本词汇中最稳固的部分,能够反映方言共性,甚至可以同其他语言相比较。核心词表现为两种情况:一组同义词或一组词的语义只部分对应[1]。“擦拭”义词属人类语言核心词,可用“擦”“抹”“揩”“拭”等词表示。其中,“擦”被收进陈保亚“两阶核心词”、斯瓦迪士100 核心词表、郑张尚芳300 词表。一般认为,词汇复杂多变且缺乏规律性,而基本词汇的演变却有规律可循。基本词汇的历时演变和共时分布,总体而言呈对应的局面,可以相互印证,相互解释[2]329。

一、“擦”类义场各成员分布现状

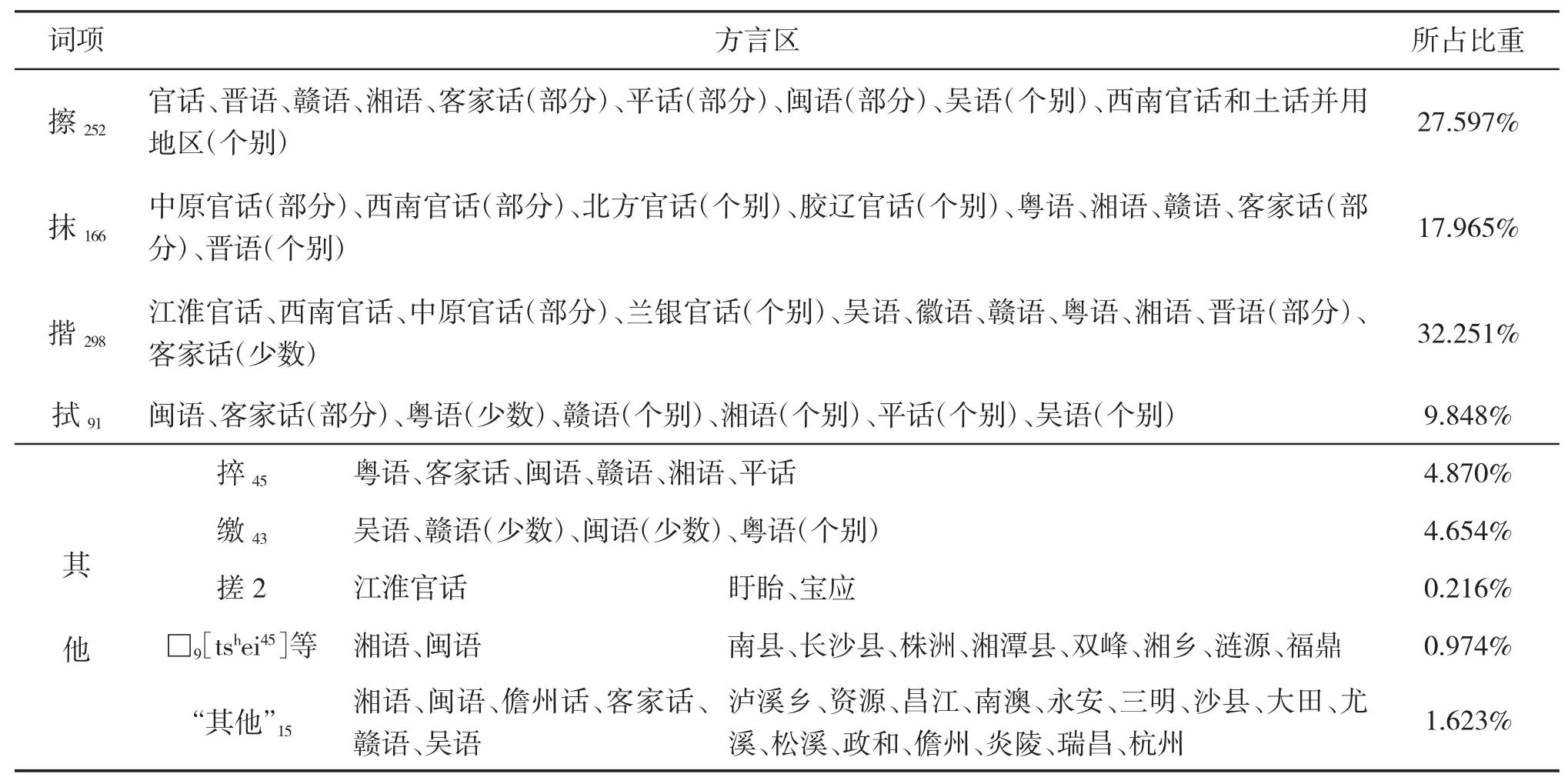

根据曹志耘《汉语方言地图集·词汇卷》“141擦”地图和资料,得到方言中“擦拭”义的表达情况如表1。

表1 “擦”类义场各成员地域分布现状表

“擦”分布地域最广,绝大部分官话使用地区都用“擦”表示“用东西除去物体表面的附着物,擦拭”之义。此外,“擦”还散见于非官话区的部分方言点,还有的与各相应方言点的其他说法对应,形成“一点多说”现象。例如,成都话中“擦[tsha2]”“揩[khε31]”兼说。

“抹”一部分密集地分布在粤语区、平话区、湘语区和赣语区,另一些部分散落分布在客家话使用地区、晋语区的东南部,以及西南官话、中原官话、胶辽官话和北方官话的部分方言点。此外,还包括吴语区的三门县。“抹”和“擦”在北方官话区都被广泛使用。

“揩”的使用在江淮官话区、吴语区和徽语区三者临近处较繁,也见于赣语区、湘语区、晋语区和西南官话区。还有个别分布在粤语区、中原官话区和兰银官话区。总体呈现出越靠长江下游,越密集的态势。

“拭”明显且集中地沿着广东省和福建省东部海岸线和台湾地区的西部海岸线分布,主要见于粤语区、闽语区和客家话地区。闽语中“拭”和“擦”经常兼用。

除“擦”“抹”“揩”“拭”以外,“捽”“缴”只见于少数方言点。“捽”,《集韵》:“没韵苏骨切,摩也”。“捽”作动词表示“擦、抹、揉”主要见于客家话和粤语当中,如《客方言·释言》:“拭曰捽。”“缴”,《广韵》:“篠韵,古了切,缠也”。“缴”作动词表“擦抹”可见于吴语之中,如浙江金华岩下“擦桌”可讲作“缴[tɕiə534]桌”。

李小凡、项梦冰曾指出:“以汉民族的发展史和区域发展史为线索,参照文献中关于汉语方言的零星记载和出土的考古资料,我们可以粗略地勾勒出汉语方言形成和发展的历史轮廓”[3]42。因而,笔者试图借助文献资料来考察“擦”类义场内部四个主要成员——“擦”“抹”“揩”“拭”在历史上的竞争替换关系,以期了解该义场的历史演变情况。

二、“擦”类义场各成员的历时演变

(一)先秦两汉时期

观之先秦两汉文献,在今“擦”类义场所保留成员里“拭”呈现出明显优势。虽“擦”“揩”“拭”三词都见之于该时期文献,但当中用作“擦拭,拭抹”义的词,主要为“拭”。“擦”“揩”二词在该时期文献中主要表“摩擦”义,与“擦拭”义相关。

“擦”,指物与物相摩擦,较快地蹭。《正字通·手部》:“擦,初戛切,音察。摩之急也”。先秦两汉时期,“擦”主要用作此义。

1.坐于帐内,取药涂两足心,以两手心对定两足心摩擦良久,再涂再擦,旋即覆被,安卧取汁。《华佗神医秘方真传·第三编·外科门》

“擦”后来的“擦拭”义由“摩擦”义引申而来,即人通过摩擦来除去物体表面附着物,摩擦和擦拭由同一行为相连接,因而意义引申。

“揩”,指摩擦。《广雅·释诂三》:“揩,磨也”。战国时期的文献有关于“揩”用作“摩擦义”的记载,但直到东汉“揩”与“拭”也未能关于“擦拭”义形成重合。

2.员针者,针如卵形,揩摩分间,不得伤肌肉者,以泻分气。《黄帝内经·灵枢一》

3.揩枳落,突棘藩,梗林为之靡拉,朴丛为之摧残。《文选·张衡〈西京赋〉》

“拭”指揩,擦。《尔雅·释诂下》:“挋、拭、刷、清也。”郭璞注:“抆拭扫刷皆所以为洁清。”《说文解字·又部》:“拭也。”,即刷字。《广韵·职韵》:“拭,拭刷。”

4.孔子曰:“孰为来哉!孰为来哉!”反袂拭面,涕沾袍。《春秋公羊传·哀公十有四年》

5.啼妆者,薄拭目下若啼痕。《风俗通义·佚文》

6.行年三十,无所容人,炫嫁不售,流弃莫执,于是乃拂拭短褐,自诣宣王,愿一见。《新序·杂事第二》

7.以药涂上,插孔中,日一易,易时以椒根三两煮汤洗,干拭内药佳。《华佗神医秘方真传·第四编·妇科门》

“拭”可接对象既能是人的身体部位,也可为衣物,使用范围较广。“拭”可单用,也可与“拂”连用表“擦拭”之义,如例 6。另外,“拭”也讲作“摩擦”,与“摩”连用,如《论衡·率性》(汉王充):“今妄以刀剑之钩月,摩拭朗白,仰以向日,亦得火焉。”

此外,在先秦两汉用来表示“擦拭”义的还有“抆”“拂”,如:

8.孤子吟而抆泪兮,放子出而不还。《楚辞卷·四九章》

9.太子跪而逢迎,却行为道,跪而拂席。《战国策·卷三十一》

如今“抆”“拂”基本消亡。

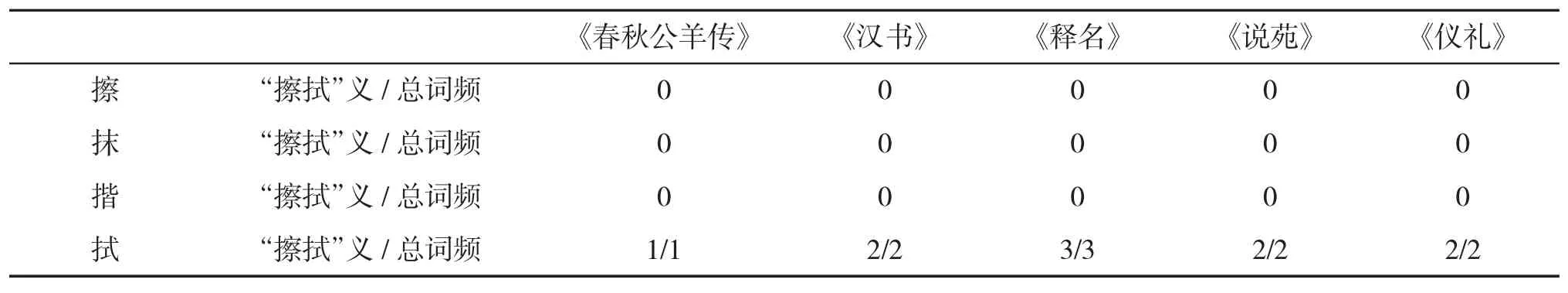

观之该时期的文献,“擦拭”义使用情况见表2。由表2 可见,在保留于今的“擦”类义场中,“拭”在先秦两汉文献中的使用频次最高。而释义时,我们通常会选用常用的、熟悉的词来释义,所以根据《说文解字·又部》当中用“拭”释“”的情况,还有《仪礼·士昏礼》:“主人拂几授校。”郑玄注:“拂,拭也。”可间接得知此时期“拭”的使用频率高,常用性较强,在所论义场中处于主导地位。

(二)魏晋南北朝时期

“擦”“抹”“揩”“拭”均出现在魏晋南北朝文献中且词义各有发展,但在笔者所查文献内仍未见“擦”“抹”的“擦拭”义用法,而“揩”在“摩擦”义的基础上引申出“擦拭”义,在一定程度上与“拭”构成了同义关系。但就“揩”与“拭”在该时期文献中的使用情况看,“拭”在“擦拭”义场中的主导地位并未发生改变。

表2 先秦两汉时期“擦”类义场成员“擦拭”义使用频次表

“擦”在魏晋南北朝的文献中出现了“搽、涂抹”义,并且保留了先秦两汉时期的“摩擦”义用法,主要见于晋代葛洪的《肘后备急方》。

10.生商陆根,捣擦之。燥即易,取软为度。《肘后备急方·卷五》

11.松胶香,研细,约酌入少轻粉,滚令匀,凡疥癣上,先用油涂了,擦末,一日便干,顽者三两度。《肘后备急方·卷五》

12.又方,骑马走上坂用木,腹下来去擦,以手纳大孔,探却粪,大效。《肘后备急方·卷八》

例 10 为“摩擦”义,例 11、例 12 为“搽抹”义。笔者认为“涂抹”义或为“摩擦”义的引申,在摩擦过程中,此事物的一部分附着到了彼事物上,两者行为相关。

“抹”,本义指勾销。《玉篇·手部》:“抹,抹杀,灭也。”后引申出“涂掉文字或图画中的某些部分”之义。在所查文献中“,抹”主要使用其间接引申义“涂敷”。

13.从军者皆绛抹头,以彰火德之祥,百姓波荡,从乱如归。《搜神记·卷七》

“揩”在先秦两汉时期的用例较少且主要用作“摩擦”义。魏晋南北朝文献在保留其“摩擦”义的情况下,还出现了“擦拭”义用法。笔者认为后者当由前者引申而来,是相关词义引申。“揩”出现在部分南北朝文献中,主要见于北魏时期口语色彩浓厚的《齐民要术》中。

14.而彼揩文之徒,羁见束教,顶著《阿含》,神匮分浅,才不经宗,儒墨大道,域定圣人,志局文句,诘教难权。《出三藏记集·卷八》

15.又,枣叶,散服使人瘦,久即呕吐,揩热痱疮至良。《名医别录·上品卷第一》

16.空心用盐揩齿,少时吐水中,洗眼,夜见小字,良。《肘后备急方·卷六》

17.若不揩拭者,地气蒸热,遍上生衣,厚润彻胶便皱,动处起发,飒然破矣。《齐民要术·卷第五》

“拭”自先秦两汉时期就占据了“擦”类义场的主导地位。至魏晋南北朝时期,由于“揩”的出现,“拭”的势力受到削弱,不再如之前强势。但就使用频次和功能而言,“拭”仍在此时期占据主导。

18.殷徐语左右:“取手巾与谢郎拭面。”《世说新语·卷上之下》

20.纲佐饯别者见而拭之,后复如此。《魏书卷七一·列传第五九》

21.观者骇视而拭目,听者倾首而竦耳。《昭明文选·卷第四十》

此外,“拭”用作“擦拭”义在《玉台新咏》中凡9例,《搜神记》中凡 5 例,《世说新语》中凡 3 例,还有见于其他文献的情况。

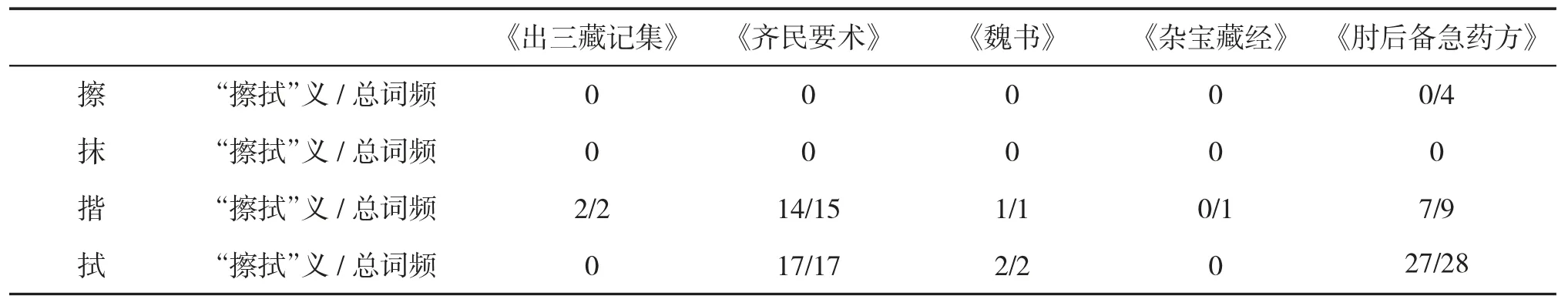

以魏晋南北朝的几本文献观之,“擦拭”义使用情况见表3。察之文献,“揩”作“擦拭”义于这段时期已较普遍,能与“拭”构成同义关系。特别是在《齐民要术》中,“揩”“拭”地位几乎相当。如汪维辉先生言:“浑言之,两者词义已趋同,故‘揩拭’可构成双音词……从中可以看出,在北魏后期的口语里‘揩’与‘拭’的竞争已经达到高潮”[4]67-69。这里的“两者”即是指“揩”与“拭”。综合来看,虽魏晋南北朝“揩”“拭”已能并用,但无论从用例数量还是范围来看,“拭”的使用程度仍高于“揩”。即这一时期“揩”虽在一定程度上削弱了“拭”,打破了“拭”在先秦两汉时期一家独大的态势,但未能颠覆“拭”的主导地位。

表3 魏晋南北朝时期“擦”类义场成员“擦拭”义使用频次表

(三)隋唐两宋时期

至隋唐两宋,“擦”类义场中的四个词在文献中出现的频次均有增加,其中“拭”尤甚。“擦”“抹”二词的意义在这一时期得以发展,在所查文献中发现了用作“擦拭”义的痕迹。“揩”“拭”二词的用法主要沿用前一时期,但“拭”的用例颇繁,而“揩”的较少。

文献中,“擦”显示出多种义位,如:摩擦、贴近、涂抹、擦拭。“涂抹”义前面已做讨论。“贴近”义当为“摩擦”义的又一引申,因摩擦必靠近,故引申指贴近,挨近。“擦拭”义或与“涂抹”义相关,两者存在着反义共存关系。各义在文献中的情况如下。

22.及作星汉、星月、人物,粗有形似,以其来远,磨擦故也。《画继·卷十》

23.石龙窦,在县西北七十里龙公岙。窦在石壁下,世传龙于此出入,其辗转挨擦处犹有痕焉。《赤城志·卷第二十五》

24.每用少许,于痛处擦之,有涎吐出,不得吞咽,良久用温盐汤灌漱,其痛即止。《太平惠民和剂局方·卷之七》

应急调水启动后,太湖局密切关注天气形势和流域水环境、引江济太重要引供水线路水质变化,及时做好水量水质监测和太湖水位滚动预报。为及时掌握调水期间重要引供水河道水量水质信息,太湖局组织对望虞河干流及两岸支流、太浦河干流及支流、黄浦江及水厂水源地等33个重要控制断面和节点实施水量水质监测,为应急调度提供决策依据。

25.天涯再相见,握手更擦泪。《喜谭德称归》

例 22 表“摩擦”义;例 23 表“贴近”义;例 24 表“涂抹”义;例25 表“擦拭”义。在笔者所查文献中,这一时期“擦”表“涂抹”义和“摩擦”义的用法较多且常见于医书、药书中,如《太平惠民和剂局方》《子和医集》,而“擦”表“擦拭”义的用例极少。

“抹”在隋唐两宋文献中明显增多,作“擦拭”义的情况存在但不普遍,主要表示“涂敷”义。笔者认为“擦拭”义或由“涂敷”义引申而来,因为擦去和涂上动作相同,只是结果相反。

26.成甫又作歌词十首,自衣缺胯绿衫,锦半臂,偏袒膊,红罗抹额,于第一船作号头唱之。《旧唐书卷一○五·列传第五五》

27.排辨局,专掌挂画、插花、扫洒、打渲、拭抹、供过之事。《都城纪胜·四司六局》

28.茵陈甘菊不负渠,绘缕堆盘纤手抹。《苏轼集·卷九》

例 26 是“涂敷”义,例 27、例 28 是“擦拭”义。另外,“抹”在这一时期还有“除去”“掠过”和作量词的用法,分别见例 29、例30、例31。

29.上试制科于宣政殿,或有词理乖谬者,即浓笔抹之至尾。《杜阳杂编·卷上》

30.佳人犹唱醉翁词,四十三年如电抹。《木兰花令·次欧公西湖韵》

31.门外平湖新雨过,碧烟一抹鸥飞破。《渔家傲·门外平湖新雨过》

“揩”在隋唐两宋文献中较少,“摩擦”义、“擦拭”义兼用,其“擦拭”义用法已较稳定,发展缓慢。

32.师曰:“癞马揩枯柳。”《五灯会元·卷十二》

33.醉里重揩西望眼,惟有孤鸿明灭。《念奴娇·用东坡赤壁韵》

例 32 表“摩擦”义,例 33 表“擦拭”义。

“拭”在隋唐两宋时期文献中的用例非常丰富,基本沿用了之前的用法,仍是表示“擦拭”义的常用词。“拭”后接对象主要与身体相关,其中“拭泪”组合频现。“拂拭”搭配依旧保留,不过此前为同义复词表“擦拭”,而隋唐两宋时期还产生了“提携、赏识”之义,如例34。

34.感君拂拭意何极,赠尔美妇与明珠。《和崔侍御》

35.昔岁相知别有情,几回磨拭始将行。《镜》

36.若向龙门宿,悬知拭泪看。《送人罢举东游》

37.唾不拭将自乾,何如笑而受之?《大唐新语·卷之七》

例35 表“摩擦”义,后两例均表“擦拭”义。

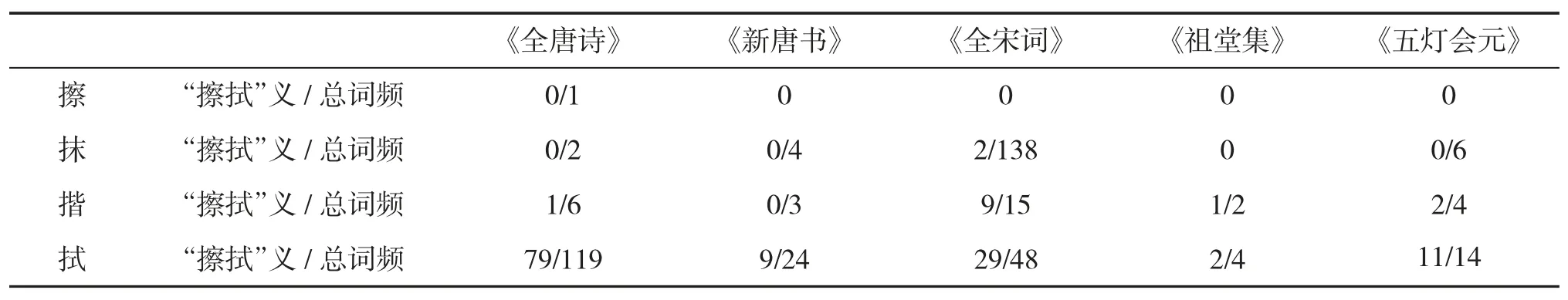

此外,笔者调查了“擦”“抹”“揩”“拭”在隋唐两宋时期几本文献中的情况辅以说明,见表4。隋唐两宋时期“擦”“抹”“揩”“拭”在文献中的使用情况参差不齐:一是各成员在文献中出现的频次不同;二是各成员用“擦拭”这一义位的频次存在差异。研究发现这一时期虽“擦”“抹”存在“擦拭”义用法,但用例极少且主要出现在宋代,因此只能大致推测隋唐两宋是它们进入“擦”类义场的萌芽期,二者发展并不成熟。“揩”虽在魏晋南北朝就有了“擦拭”义的用法,但出现在隋唐两宋文献中的条例不多,只略多于“擦”“抹”,对“拭”的影响不大,仍处于次要地位。“拭”在隋唐两宋进一步发展,仍是“擦拭”义的最常用表达。

表4 隋唐两宋时期“擦”类义场成员“擦拭”义使用频次表

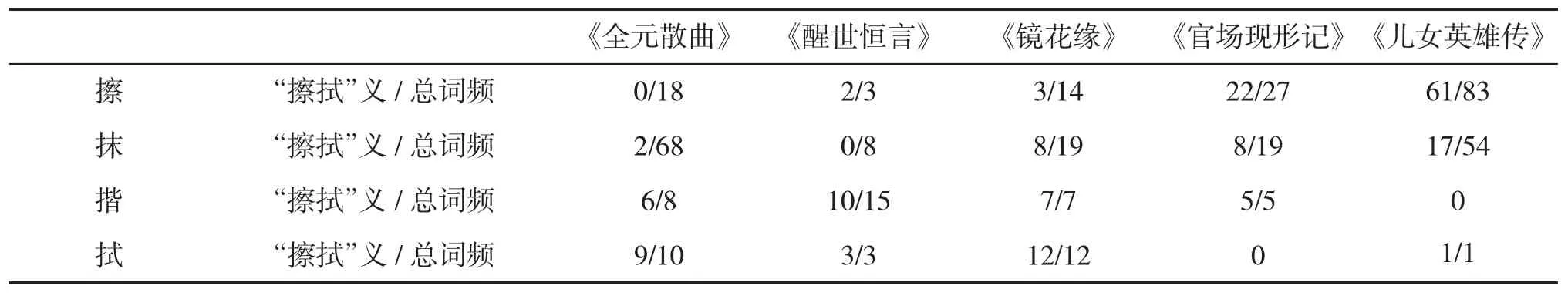

(四)元明清时期

元明清时期,“擦”类义场中的各成员使用情况发生重大变化,自先秦开始就在书面文献中占据主导地位的“拭”,在这一时期逐步走向衰微,尤其在清代书面文献中萎缩;而“擦”“抹”二词作为后起之秀,在明清文献中活跃起来,有取代“拭”的态势;“揩”从魏晋南北朝诞生以来,长期缓慢发展,在元明清时期依旧表现得不温不火。

“擦”的“擦拭”义用法虽在宋代文献中便有,但至元明时期还不普遍。在元代书面文献中,“擦”几近表“摩擦”义而鲜表“擦拭”义,《全元散曲》中“擦”共出现十八例而无一表“擦拭”。“擦”在明代也是表“摩擦”义、“涂抹”义的多,表“擦拭”义的少。直到清代,“擦”在表“擦拭”义的各类词中才表现出优势。“擦”在元明清文献中的情况如下。

38.摩擦损坏,或乱行批写字样,如此附写一行,铺司画字,回还。《元史卷一○一·志第四九》

39.间服黑锡丹,仍用青盐炒香附黑色为末擦之。《赤水玄珠·第九卷》

40.入口大嚼,涩不可耐,急吐之,以纸擦唇,其吐如血。《浮生六记·卷四》

41.一头说话,那副神形就要掉下泪来,慌忙又拿手帕子去擦。《官场现形记·第二十九回》

例 38 表“摩擦”义;例 39 表“涂抹”义;例 40、例41 均为清代文献,表“擦拭”义。

“抹”在元明清文献中的出现频率显著提高,但在元代文献中还主要表示“涂抹”义,“擦拭”义用法较弱。明代以后,“抹”的用例增加,成为“擦拭”义的常用表达,在《金瓶梅》和《西游记》中的用例甚至超过了长期占据主导地位的“拭”。

42.又用章伯颜计,密召死士,面涂青,额抹黄,布衣,黄衣为前锋。《新元史卷二一五·列传第一一

二》

43.好八戒,抹抹脸,抖擞精神,双手拿钯到河沿,分开水路,依然又下至窝巢。《西游记·第二十二回》

44.姑娘惟有背地里淌眼抹泪的,只要接了来家散诞两日。《红楼梦·第八十回》

例 42 表“涂抹”义;例 43、例 44 表“擦拭”义。

“揩”,元明清时期的常用义就是“擦拭”义,常见于这一时期的戏曲和小说之中。在明代文献中,经常出现“揩抹”连用,如《醒世恒言》中共出现七例“揩”的用法,均与“抹”构成联合式合成词表“擦拭”义。“揩”表“擦拭”义由来已久,但从未在“擦”类义场中占据主导,在元明清时期依旧如此。

45.用李廷圭墨打,手揩之,不污手。《南村辍耕录·卷之六》

46.须臾之间,两个走使的男人抬了一张桌儿,揩抹干净。《二刻拍案惊奇·卷十四》

47.我蓦睹香袎重痛哀,回想颠危还泪揩。《长生殿·第三十六出》

以上皆表“擦拭”义。

“拭”在元明时期还保持着主导地位,无论是在书面色彩浓厚的史书中,还是在充满口语色彩的戏曲、小说中,“拭”依旧是“擦拭”义的常用表达。但到了清代,“拭”的使用频次降低,其功能逐渐被“擦”“抹”“揩”分担,主导地位丧失。直至今日,“拭”也没能再成为现代汉语普通话中“擦拭”义的最常用表达,只能在一些成语中见到。

48.时时拂拭旧弓刀,却恨封侯早。《类聚名贤乐府群玉·卷一》

49.今化瑟更张之时,天下方拭目以待,此其大者也。《元代奏议集录·许有壬》

50.李太白醉时,杨妃捧砚,力士脱靴,龙巾拭唾,御手调羹。《全元南戏·萧德祥·小孙屠》

51.妇人拭泪答道:“事急无奈,只图一死。”《二刻拍案惊奇·卷十五》

例 48 至例 51,“拭”均表“擦拭”义,常见于元明时期的文献之中。

元明清时期,“擦”类义场中各成员的使用情况比较复杂,笔者调查了这一时期的几本文献对各词的使用情况辅以说明。

表5 元明清时期“擦”类义场成员“擦拭”义使用频次表

由上页表5 可见,元明清之际“擦”类义场中各成员使用情况发生了很大改变。时间上,明清时期变化最突出,而语义场内部“擦”和“拭”变化最明显。“擦”的“擦拭”义用法在元明时期还较弱,但到了清代发展迅速,尤在北方口语色彩浓厚的戏曲、小说中流行开来,成为“擦拭”义的最常用表达。“擦”的流行带来了“拭”的衰退,在历史上长期占据主导地位的“拭”在这时使用频次下降、应用范围减小。“抹”在明清时期发展,用例较之前增多,常见于《西游记》《红楼梦》《镜花缘》等小说中。“揩”的发展相对稳定。

三、“擦”类义场更替分析

从文献情况来看,“擦”类义场中各成员在历史不同阶段的使用地位存在差异,有明显的竞争替换关系。“拭”表“擦拭”义在文献中出现得最早,在传世的上古文献中就已能见到。先秦两汉时期,“拭”就已经在“擦”类义场中占据了主导地位,与“抆”“拂”为同义词,而后“抆”“拂”消退,“拭”长期占据主导地位直至宋明之际,于清代萎缩而被“擦”“抹”取代。如今,“拭”的分布范围非常狭小,主要见于闽语区。

“揩”于先秦两汉时期就已出现,“揩”“拭”在诞生之初语义就有所重叠,都可表示“摩擦”义。但“揩”早期主要只用作“摩擦”义而不表示“擦拭”,因而在先秦两汉时期二者在表达“擦拭”义上不存在竞争。“揩”表“擦拭”义在魏晋南北朝时期的文献中便可见到,特别是在北魏时期口语色彩浓厚的《齐民要术》中“揩”与“拭”势力相当,但就魏晋南北朝整体文献中呈现的情况而言,“拭”依旧占据主导,“揩”处次要地位。之后,“揩”一直发展缓慢,从未取得过主导地位。纵观历史,魏晋南北朝时期可能是“揩”与“拭”形成竞争的高峰期。如今,“揩”最集中分布在长江中下游地区,尤其在吴语区内盛行。清代小说《官场现形记》《泪珠缘》《海上花列传》中“揩”用例较繁,《官场现形记》的作者李伯元,今属江苏常州人;《泪珠缘》的作者天虚我生,今属杭州人;《海上花列传》的作者韩邦庆,今属上海人。所以,如今吴语区“揩”的通行,猜想或为清代口语沿用。

“擦”在文献中出现的情况也早,但前期并不表示“擦拭”义。“擦”表示“擦拭”义大约始于隋唐两宋时期,宋代文献中有“擦”作“擦拭”义的用法,但其表“擦拭”义最早可追溯到具体何时尚难论断。前期,“擦”的“擦拭”义发展缓慢,在元明时期文献中出现的“擦”大多表“摩擦”义,“擦拭”义用例极少。这时“拭”还占绝对优势。但到了清代,“擦”在文献中广泛使用,可见此时“擦”的主导地位已经非常明显了。如今,“擦”的使用普遍,在北方方言中占据绝对的主导地位,在南方部分地区也可见用例。

“抹”表“擦拭”义的时间较晚,唐宋文献中有个别用例。“抹”在文献中主要表示“搽抹”义,其“擦拭”义的发展主要是在明代之后。自明代起,“抹”在戏曲、小说中的用例增加,应用范围扩大,成为“擦拭”义的常用表达。尤其在《金瓶梅》和《西游记》中,“抹”甚至出现了压过“拭”的势头。但由于同时期“擦”蓬勃发展,“抹”始终难以占据主导地位,只能退居次要地位。而今,“抹”在北方方言区仍非常盛行。

由以上分析可见,清代是“擦”类义场内部成员实现更替的重要时期。字词更替的原因非常复杂,一方面可能是字词本身音义发展的需要;另一方面可能和人的心理状态有关,比如人们说话时喜欢求新求异。更重要的是可能受到人口迁移的影响。正如徐通锵先生所言:“语言本身没有生命,不会扩散;它的扩散完全是由人员的流动造成的,因而需要联系人民迁移、社会环境的改变来研究语言的扩散。”[5]220清代,政局相对稳定,南北经济、文化交流频繁,人民在迁移的过程中可能带来语言的变化。

想要了解一组同义词的历史层次,历时考察能够帮助我们溯源,共时分布有助于我们探究词汇如何演变、词语之间如何竞争替换。但由于文献资料庞杂,笔者识别、利用文献资料的能力有限,很难依靠这些文本资料彻底弄清“擦”类义场中各成员的演变脉络,且书面语发展和口语发展时间上并不同步,“擦”类义场中各成员的演变规律还有待于进一步地研究和考察。