芥蓝颜色和蜡质的遗传规律研究及京紫2号的育成

张德双 辛晓云 张凤兰 余阳俊 赵岫云 于拴仓 何洪巨 汪维红 苏同兵 李佩荣 卢桂香

(北京市农林科学院蔬菜研究中心,北京 100097)

芥蓝(BrassicaalboglabraL.H.Bailey)又名白花芥蓝、绿叶甘蓝、芥蓝菜、盖菜等,是十字花科芸薹属甘蓝种中以花薹为产品的亚种,为一年生草本植物。芥蓝起源于中国,栽培历史悠久,主要分布在广东、广西、福建和台湾等省(区),北京、上海、南京、杭州等地有少量栽培。随着生活水平的提高,芥蓝已经成为许多地区引种推广的蔬菜种类之一。20 世纪90 年代中期,国内采用露地播种方式大面积种植芥蓝,产品畅销我国香港、澳门等地以及东南亚各国,被誉为“营养蔬菜”,并先后被传到欧美各国种植。广州地区芥蓝常年栽培面积2 800 hm2左右,可实现周年生产供应(刘自珠和张华,2016)。近年来,随着市场需求的改变、冷链物流和长途运输的发展,北方地区芥蓝栽种面积逐渐上升,对丰富人们的“菜篮子”具有十分重要的作用。

芥蓝含有丰富的营养成分,每100 g 花薹鲜样中含水分91%左右、还原糖0.74~1.00 g、蛋白质1.60~2.08 g、纤维素1.20 g、β-胡萝卜素0.96~2.00 mg、VC 80.7~101.0 mg(何洪巨 等,2000),并含丰富的钾、钙、硒、锌等矿物质。而紫色芥蓝的花青苷、酚酸和类黄酮含量显著高于普通芥蓝品种(Wang et al.,2017)。芥蓝以甜脆的花薹和嫩叶供食用,可炒食、汤食,作配菜,质地柔嫩、鲜脆、清甜,风味独特。芥蓝味甘,性辛,具有利水化痰、解毒祛风、除邪热、解劳乏、清心明目等功效,还具有软化血管、降低胆固醇,预防心脏病等保健作用(何洪巨 等,2000)。芥蓝中含有大量硫代葡萄糖苷,其中萝卜硫素是迄今为止在蔬菜中发现的最有效的抗癌成分(Zhang et al.,1994)。

芥蓝的花色、蜡质和薹色是其重要的植物学性状,可以作为杂交种试配的依据,也可以作为指示性状,用于杂交种纯度鉴定或作为遗传标记等,用于育种相关选择。芥蓝的花色有白花和黄花2 种,白花居多,白花对黄花为显性(李桂花 等,2017)。芥蓝的叶片和菜薹多被蜡质,无蜡质材料较少。初莲香等(1998)以香港白花芥蓝为母本、以无蜡质亮叶结球甘蓝为父本进行杂交,F1与香港白花芥蓝回交、再自交,经连续转育5 代并通过反复选择育成了无蜡质芥蓝材料。张德双等(2015)在创制紫色芥蓝种质的过程中,获得了无蜡质芥蓝突变体紫.中花芥蓝;并研究芥蓝蜡质的分布和变化规律,结果表明多蜡质野生型芥蓝的叶面蜡质明显多于无蜡质突变型紫.中花芥蓝,而野生型芥蓝和紫.中花芥蓝叶片背面的蜡质均明显多于叶片正面。有关芥蓝蜡质遗传规律的报道较少,张德双等(2015)研究发现,芥蓝无蜡质性状对多蜡质表现为隐性遗传。芥蓝的菜薹颜色多为绿色和深绿色,紫色的较少。常规种中,广州揭阳红脚紫芥蓝的菜薹颜色为浅紫色;杂交种中,北京市农林科学院蔬菜研究中心选育的京紫1 号(新品种权号:CNA20161125.6)菜薹颜色为紫色,广东省农业科学院蔬菜研究所育成的紫薹芥蓝菜薹颜色为浅紫色(李桂花 等,2019)。李瑞富等(2008)研究发现,芥蓝菜薹颜色遗传属核基因遗传,紫红色对绿色为显性;正反交的F1在产量、品质指标、相关色素方面均有一定程度的杂种优势。芥蓝菜薹紫色的遗传为单基因显性控制的质量性状(吴鑫,2015)。张艳等(2018)认为,芥蓝紫薹性状由1 对不完全显性基因控制,命名为Bopur,定位于C06 染色体2 个InDel 标记Y35 和Y24 之间约67.4 kb 的区域内。

本试验采用同时兼有花色(白花/黄花)、薹色(绿色/紫色)和蜡质(有/无)性状差异的芥蓝亲本配制6 世代群体,调查各世代主要性状的田间表现,研究芥蓝花色、蜡质和薹色的遗传规律,旨在指导芥蓝的种质创新和新品种选育;同时,选育出强优势的芥蓝一代杂种京紫2 号,丰富了市民的“菜篮子”,促进了农民增收。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试紫色芥蓝亲本JP1属于日本类型,细条、多分枝,主薹收获后可多次采收侧薹;菜薹深紫色,叶片和菜薹无蜡粉、有光泽,花白色,叶片小、深绿色,叶面泡皱,晚熟。绿色芥蓝亲本JP2为国内主栽品种类型,粗条,单次采收;菜薹绿色,叶片和菜薹有蜡粉,花黄色,叶片大、绿色,叶面较平,中熟。

JP1和JP2均为自交6 代以上的纯合自交系,来源于北京市农林科学院蔬菜研究中心。

1.2 试验方法

1.2.1 遗传群体构建 2017 年春季,配制紫色芥蓝JP1×绿色芥蓝JP2的F1;2018 年春季,F1自交获得F2,F1与双亲分别回交获得BC1和BC1′世代,其中BC1为F1× JP1,BC1′为F1× JP2。8 月20日,采用穴盘育苗方法,在大棚中播种6 世代材料,中午搭遮阳网防晒;9 月10 日定植到大棚中。10月30日开始调查6个世代全部单株的菜薹颜色、蜡质有无、花瓣颜色、叶片颜色、菜薹粗细、开花早晚等主要性状,并拍照。其中,F2群体开花持续时间长,花色的调查工作一直持续到2019 年1 月底,期间需注意白天除湿和夜间保温。

1.2.2 营养成分含量测定 2018 年10 月25 日,分别取双亲10~12 cm 的菜薹(含花蕾)50 g,3 次重复,送交农业农村部种子质量监督检验测试中心测定干物质量、含水率、VC、可滴定酸、可溶性糖、粗纤维、蛋白质、胡萝卜素和花青苷等营养成分含量。VC 含量测定采用2,6-二氯靛酚滴定法,可溶性糖含量测定采用蒽酮比色法,纤维素含量测定采用重量法,蛋白质含量测定采用凯氏定氮法,胡萝卜素含量测定采用丙酮提取法,花青苷含量测定采用pH 示差法,含水率测定采用烘干减重法,干物质量测定采用烘干法,可滴定酸含量测定采用指示剂滴定法。

试验数据采用卡方χ2和F测验进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 芥蓝薹色、花色、蜡质的遗传规律

2.1.1 芥蓝6 个世代的田间性状表现 从2018 年10 月30 日开始,分别调查芥蓝6 个世代全部单株的主要性状。JP1菜薹深紫色,叶片和菜薹无蜡粉,白花,叶片深绿色(彩色图版1);JP2菜薹绿色,叶片和菜薹多蜡粉,黄花,叶片绿色(彩色图版2)。F1的性状为中间类型,叶片颜色和蜡质介于双亲之间,有蜡粉,叶片绿色,菜薹浅紫色,白花(彩色图版3)。在F2群体中,花色、蜡质、薹色3 个性状均出现了分离,花瓣颜色分为黄色和白色,无中间颜色;蜡质分为有蜡质和无蜡质,无中间类型;菜薹颜色分为深紫色、浅紫色和绿色(彩色图版4、5)。

2.1.2 芥蓝薹色、花色、蜡质性状的遗传规律 紫薹、白花、无蜡粉芥蓝JP1× 绿薹、黄花、有蜡粉芥蓝JP2的F1性状表现为白花、菜薹浅紫色、叶片和菜薹有蜡质,表明芥蓝的白花对黄花为显性,菜薹紫色对绿色为显性,有蜡质对无蜡质为显性。而F2、BC1和BC1′群体的各单株花色、蜡质和薹色出现了分离(表1、2、3),F2群体中菜薹紫色存在深浅差异,182 株紫色菜薹中深紫色∶浅紫色为55∶127。

进一步对F2、BC1和BC1′群体的各单株花色、蜡质和薹色进行方差分析。由表1 可见,在芥蓝F2群体中,白花与黄花植株的分离比例符合3∶1;在BC1群体中,103 株为白花,18 株为黄花;在BC1′群体中,χ2=0.054 <白花与黄花植株的分离比例符合1∶1。表明芥蓝花色为质量性状,白花对黄花为显性,白花由1 对显性等位基因控制。

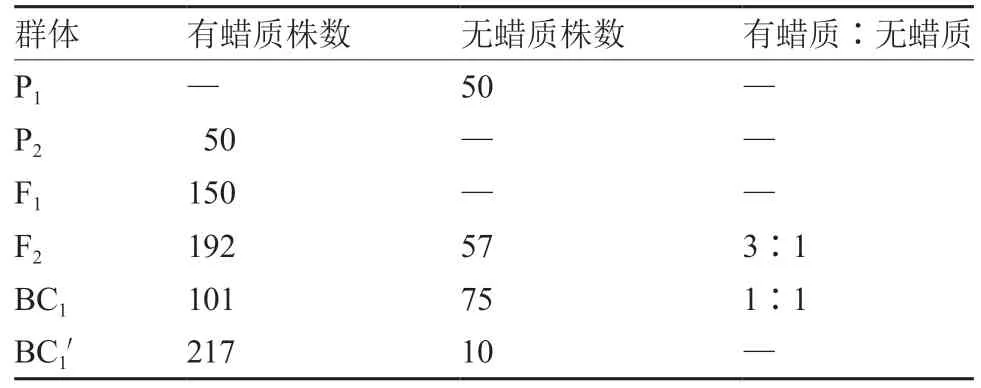

由表2 可见,在芥蓝F2群体中,χ2=0.442 <,叶片和菜薹有蜡质与无蜡质植株的分离比例符合3∶1;在BC1群体中,χ2=0.050 <叶片和菜薹有蜡质与无蜡质植株的分离比例符合1∶1;在BC1′群体中,217 株有蜡质,10 株无蜡质。表明芥蓝叶片和菜薹蜡质为质量性状,有蜡质对无蜡质为显性,有蜡质由1 对显性等位基因控制。

表2 芥蓝叶片和菜薹蜡质性状6 个世代的遗传分析

由表3 可见,在芥蓝F2群体中,χ2=0.487 <菜薹紫色与绿色植株的分离比例符合3∶1;在BC1群体中,160 株菜薹为紫色,16 株为绿色;在BC1′群体中,菜薹紫色与绿色植株的分离比例符合1∶1。表明芥蓝薹色为质量性状,紫色对绿色为显性,紫色由1 对显性等位基因控制。

表3 芥蓝薹色6 个世代的遗传分析

2.2 芥蓝新种质创制及新品种京紫2 号的选育

2.2.1 芥蓝新种质的创制 基于已获得的芥蓝花色、蜡质和薹色等遗传规律,快速纯合了一批芥蓝新种质(彩色图版6)及紫色菜薹新品系(彩色图版7),丰富了芥蓝种质资源。芥蓝新种质聚合了多种优良性状,主要表现为无蜡质、黄花、绿薹,无蜡质、白花、紫薹,有蜡质、黄花、紫薹和无蜡质、黄花、紫薹等。

2.2.2 芥蓝新品种京紫2 号的选育 母本CMS.紫芥蓝是由旺田台选芥蓝与紫阳甘蓝杂交后代与旺田台选芥蓝回交5 代获得的紫色芥蓝材料,然后与新加坡芥蓝王杂交后,再自交获得的无蜡质紫色菜薹芥蓝突变体,最后与芥蓝细胞质不育系CMS 连续回交6 代获得的紫薹、无蜡质芥蓝细胞质不育系。该细胞质不育系为日本类型,花白色,菜薹深紫色,叶片和菜薹无蜡质,叶片深绿色。父本改良红芥蓝薹是在广东揭阳的常规种改良红芥蓝薹自交后代中发现的无蜡质突变体,经连续5 代自交获得的稳定自交系。该自交系花黄色,菜薹浅紫色,叶片和菜薹无蜡粉,叶片深绿色。2017 年试配组合成功,代号为17M8-265;2018 年定名为京紫2 号,分别在全国第十四届十字花科学术研讨会暨新品种展示会、北京四季青农场以及广州种业博览会上进行了新品种展示(彩色图版8),均反映良好。京紫2 号是最新育成的紫色、无蜡质芥蓝一代杂种,植株生长势强,晚熟,生育期80 d 左右;株高31.4 cm,开展度50.2 cm,叶片较大、卵圆形、深绿色,叶面有光泽,叶片和菜薹无蜡质;菜薹深紫色,薹长25.0 cm、粗2.04 cm,口感脆嫩,可多次采收;VC 含量149.4 mg · kg-1,蛋白质含量28.85%,花青素含量49.17 mg · kg-1,胡萝卜素含量8.73 mg ·kg-1,单株净薹质量65~115 g,产量15~20 t ·hm-2,适合广州等南方地区秋冬季和菜场基地种植。

2.3 2 种类型菜薹主要营养成分比较

从表4 可以看出,紫薹、无蜡质、白花芥蓝JP1的VC、蛋白质、花青素和胡萝卜素含量极显著高于绿薹、有蜡质、黄花芥蓝JP2,而可溶性糖、粗纤维含量极显著低于JP2,说明无蜡质、紫色菜薹芥蓝比普通绿色芥蓝的营养品质更优。

表4 紫薹、无蜡质、白花芥蓝JP1 和绿薹、有蜡质、黄花芥蓝JP2 的主要营养成分比较

3 结论与讨论

3.1 芥蓝花色、蜡质和薹色的遗传规律

芥蓝的花色以白花为主,黄花资源较少。本试验结果表明,芥蓝花色为质量性状,白花对黄花为显性,由1 对显性等位基因控制,该结论与已报道的芥蓝花色遗传规律相吻合(李桂花 等,2017)。芥蓝的叶片和菜薹以有蜡质为主,无蜡质的芥蓝报道较少。在已有的报道中,初莲香等(1998)利用芥蓝与无蜡质甘蓝杂交、回交转育方法获得无蜡质芥蓝;张德双等(2015)利用芥蓝与紫甘蓝杂交、回交的方法,在紫色芥蓝的自交后代中发现无蜡质芥蓝自然变变体。本试验中,在普通绿色芥蓝自交后代中发现了2 份无蜡质突变体;菜薹蜡质为质量性状,有蜡质由1 对显性等位基因控制;在自交纯合的无蜡质材料中,叶片和菜薹的无蜡质性状始终连锁在一起,即无蜡质芥蓝材料的叶片和菜薹全部表现无蜡质。本试验结果还表明,芥蓝菜薹颜色为质量性状,菜薹紫色由1 对显性等位基因控制,该结论与李瑞富等(2008)和吴鑫(2015)的研究结果一致,但与张艳等(2018)研究结果不同,可能的原因是:试验所用的紫色芥蓝材料或芥蓝紫色性状的来源不同,本试验中紫色芥蓝的紫色性状来源于紫甘蓝(张德双 等,2015)。

3.2 花色和薹色在BC1 群体中,蜡质在BC1′群体中出现一定数量隐性性状个体的原因

本试验发现,在花色回交BC1中,白花与黄花的比例为103∶18;在薹色回交BC1中,紫色与绿色的比例为160∶16;在蜡质回交BC1′中,有蜡质与无蜡质的比例为217∶10。即在F1与显性性状亲本回交的后代中,出现了一定数量的隐性性状个体,可能的原因是:在获得F1×显性性状亲本的回交一代时,F1作为母本,因为没有彻底去雄,导致F1的极少量花粉可能自交,所以在回交一代群体中出现一定数量的隐性个体植株。

3.3 无蜡质、紫薹芥蓝具有高营养价值,是芥蓝品质育种的方向

本试验发现,无蜡质、紫薹芥蓝比普通绿色芥蓝的营养品质更优,VC、蛋白质、花青素和胡萝卜素含量均极显著高于普通绿色芥蓝,因此值得开发与推广。在芥蓝育种材料创制过程中,虽然白花为显性,但是芥蓝开花需要较长时间,最好建立花色的分子标记辅助选择系统。同时,因为芥蓝的无蜡质为隐性性状,在杂合状态下无法辨别是否带有无蜡质基因,因此也亟需建立无蜡质的分子标记辅助选择系统。最后,在苗期对菜薹紫色的个体进行分子标记辅助选择,可以快速获得菜薹紫色、无蜡质的育种材料,大大加快育种进程。在配制无蜡质、紫色菜薹芥蓝一代杂种时,双亲应该同时具有菜薹紫色、无蜡质的特性,如果母本采用不育系,双亲的花色可以不同,若选用自交系或亲和系为母本,双亲的花色最好一致。另外,由于花青苷具有水溶性、VC 遇高温容易降解等特点,高营养品质无蜡质、紫色菜薹芥蓝建议以生食为主,如凉拌、作配菜等。