福建合院式传统民居正厅木构架类型演变及其分布

赵冲, 崔方博, 周怡东

(福州大学建筑与城乡规划学院, 福建 福州 350108)

0 引言

福建省由于地形复杂、 交通闭塞, 传统民居呈现出多元多变、 工匠流派众多的地域特点, 结构面临的问题比北方多, 因此呈现灵活多变的处理. 与北方的抬梁式不同, 福建合院式传统民居虽是中国南方穿斗体系的重要分支之一, 但各地区做法明显存在差异. 正厅作为合院式传统民居的核心空间, 是民居中等级最高的使用空间[1].

现有研究成果中, 关于民居平面类型及其演变量化的研究较多, 而对于木构架的研究主要集中在某个特定地区或城市, 缺少对整个福建省的系统梳理和研究. 传统民居平面空间组织的类型和演变, 能够准确反映居民的生活习惯, 而木构架的结构做法更能体现营建的工匠流派[2].

本研究通过梳理《营造法原》[3]《鲁般营造正式》[4]的木构架样式类型, 结合实地调研、 测绘和分析, 以正厅的横剖面木构架为对象, 系统性地对其类型化, 厘清各地区正厅木构架演变规律和地域特征, 揭示各类型正厅木构架的分布特点. 以期为福建传统民居类型的谱系研究和工匠流派的体系研究提供基础信息.

1 福建合院式民居正厅木构架的类型

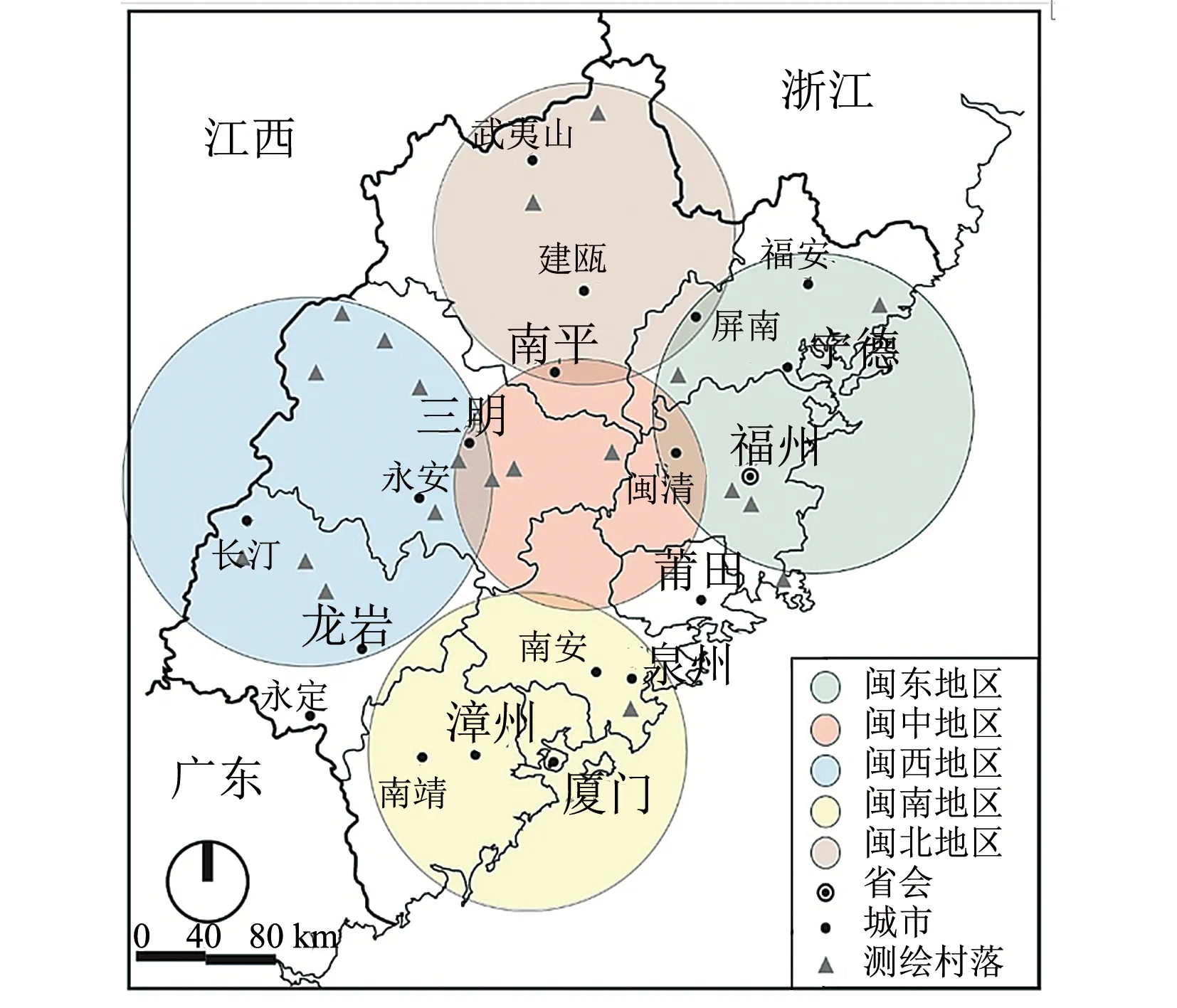

图1 福建省测绘案例分布图Fig.1 Distribution map of surveying and mapping cases in Fujian Province

研究样本选取福建省五大地区(闽东、 闽西、 闽南、 闽北、 闽中)[5]的100栋合院式传统民居(三合院、 四合院)[6](分布及信息见图1、 表1), 从对《鲁班经》《营造法原》的解读入手, 结合实际调研成果, 提出新的分类方法.

1.1 典籍中传统民居木构架的分类

与北方相比, 南方的抬梁架大都用于园林、 寺观等建筑[7], 架构从三、 五、 七、 九, 一直可以用到十一架, 即全架有三、 五、 七、 九和十一根檩条, 每檩即称一“步架”或简称“架”, 檩与檩之间的水平长度称“步”[8-9]. 南方传统建筑中常用穿斗式, 穿斗又称穿逗, 与抬梁架的最大区别是传力系统的不同. 抬梁架的屋面荷载, 从上而下, 通过望板、 椽条和檩条, 再经由层层横梁, 最后传递到立柱, 柱子直接承檩条, 前后各柱组成排架, 联结排架各柱的横向构件称为“穿枋”[10]. 相比之下, 穿斗式木构架用料小, 整体性强, 但柱子排列密, 只有当室内空间尺度不大时(如居室、 杂屋)才能使用; 而抬梁式木构架可采用跨度较大的梁, 以减少柱子的数量, 取得室内较大的空间.

表1 测绘民居信息表

本研究对象为传统民居, 关于福建区域内的木构架分类, 没有系统的研究成果, 通常借鉴《营造法原》《鲁班经》①论. 此外, 《园冶》[11]《工段营造录》《居室部》也均有谈论建筑架构式样, 但这些典籍主要是记录江南建筑的结构特点[12].

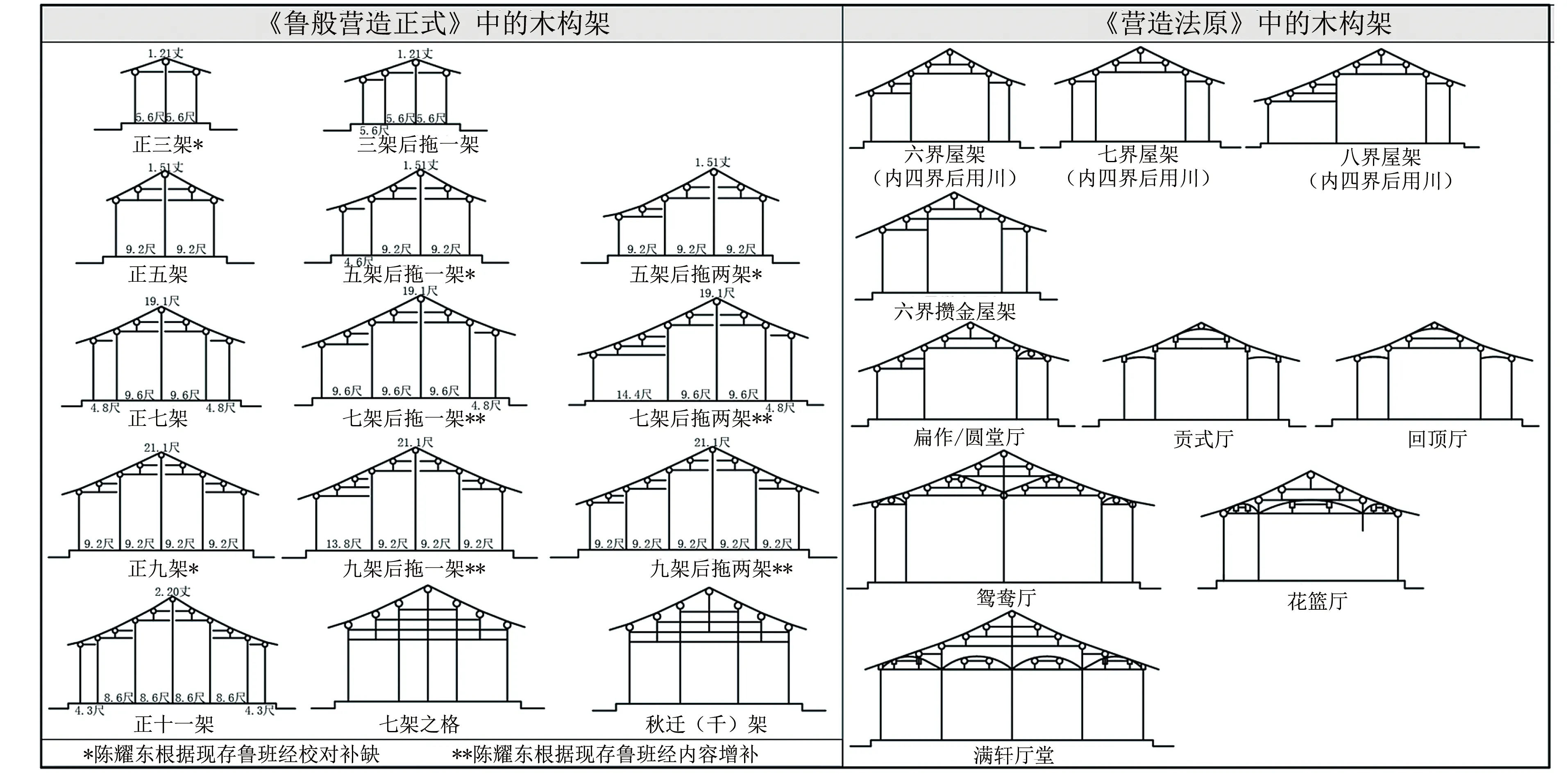

图2 苏州民居与福建民居正厅案例Fig.2 Dwellings main hall cases in Suzhou City and Fujian Province

《营造法原》记录了苏州地区香山派的营造技法[13], 与福建地区存在差异(见图2). 首先, 《营造法原》中根据房屋规模大小和使用功能的不同, 将房屋分为平房、 厅堂和殿庭. 平房构造简单, 界深通常为四到六界, 一般用于普通居民. 厅堂檐口更高, 进深更深, 前廊均设有轩, 木构架规模更大, 结构更复杂, 有扁作厅、 圆堂、 贡式厅、 回顶、 卷棚、 鸳鸯厅、 花篮厅、 满轩等多种做法(见图3). 殿庭多用于宫殿、 官衙和寺庙、 道观以及一些具有纪念先贤型制的建筑(家庙、 家祠)中, 规模比厅堂更大, 不用于民居. 其次, “正贴”和“边贴”的做法和结构不同. 正贴位于明间, 边贴位于次间山墙侧. 正贴为抬梁式构造, 大梁为五架梁, 脊柱不落地(称“脊童”)而由山界梁支撑. 边贴脊柱落地, 为穿斗结构. 这种做法称为穿斗抬梁混合结构, 一方面在明间(正厅)用抬梁结构减少落柱, 增大空间, 另一方面在次间用穿斗式, 节省用料. 这与福建民居有着根本的区别: 福建地区民居正厅木构架无论正贴边贴都是穿斗结构, 脊柱落地, 横向由穿梁相接. 最后, 《营造法原》用“界”(柱间称之为界)来描述建筑剖面方向的进深, 而福建地区则称为“步”, 或惯用“架”(檩条)来表达进深. 平房通过屋架的界深为分类依据, 以六界屋架、 七界屋架、 八界屋架顺序递增. 后廊的做法是影响界深的主要原因. 由上可知, 《营造法原》所述正厅大木构架的类型与福建地区的存在明显差别, 只能做为参考, 并不能直接用于对福建地区正厅大木构架的研究.

注: 传统工匠营造时所用度量尺称为“曲尺”或“鲁班尺”. 福建各地木工曲尺长度合公分制不同, 如三明、 福州和福安地区1尺=30 cm, 泉州地区1尺=29.7 cm, 漳州地区1尺=29.8 cm, 武夷山地区1尺=27.8 cm图3 《营造法原》《鲁般营造正式》中的木构架Fig.3 Timber frame in Yingzaofayuan and Lubanyinzaozhengshi

相较之下, 《鲁班经》中正厅大木构架的类型则更贴合福建民居. 陈耀东极为概念地将民居的木构架分为14类[14], 大抵以三架、 五架、 七架、 九架的递增方式分类(如图3). 正三架和正五架受制于尺度, 多用在门厅和厢房, 不用在正厅. 因此, 除去五架和七架, 剩下的9种类型是鲁班经中正厅的标准做法. 在实际调研中, 极少出现与《鲁班经》中完全一致的木构架类型, 当地地理气候、 经济水平、 工匠流派等是导致不同地区木构架做法和类型不同的原因. 因此, 本文以这9种木构架类型作为分类的重要参考, 展开对福建地区合院式传统民居的正厅木构架研究.

1.2 正厅木构架的基本型

图4 正厅空间的组成Fig.4 Formation of the main hall

通过对福建传统民居的大量考察, 民居正厅可以认为由前廊、 厅、 后廊3个空间组成. 此外对相同构件的名称叫法也不同, 这大多与不同的工匠流派和地区方言有关, 这些叫法至今依然被当地大木匠师使用(见图4).

《鲁班经》中, 厅的部分由前后斗(孔)、 前后半斗(孔)组成. 以脊柱为中心, 厅的两侧壁的称谓不同. 两根柱子之间如果作立有童柱, 称为斗(孔), 若无童柱, 则称为半斗(孔). 大小不同的厅, 斗(孔)的数量不同[15]. 因此, 由前步柱-脊柱-后步柱形成的空间是民居正厅木构架的核心空间. 《营造法原》将前后步柱之间的五架空间, 称“内四界”, 与《鲁班经》中的前斗(孔)和后斗(孔)所组成的空间对应. 虽然厅可以由多个前后斗(孔)和前后半斗(孔)组成, 但位于正厅脊柱两侧的前斗(孔)和后斗(孔)的梁架型制和构造做法, 很大程度上决定了正厅的木构架的型制特点. 因此, 本研究借用《营造法原》中“内四界”命名厅中的这一空间.

即使在相同村落或区域内, 前廊和后廊(主要是后廊)也会根据房屋的宅基地大小、 建筑等级、 大木做法的不同而发生变化, 但内四界的特征往往呈现一定的相似性. 前廊的特征主要体现在前檐柱和步柱之间的川②的做法上. 平房采用普通的廊川, 厅堂则设有轩梁, 并形成轩廊. 也有直接在前廊设草架的做法. 后廊的变化较前廊更加多样、 复杂. 参考《营造法原》中以步数命名后廊的方法, 可以用 “后用川”(单步)、 “后用双步”、 “后用三步”区别后廊. 许多民居会“借用”原本属于厅(内四界)的其中一个后斗(或后半斗), 在两个后斗(或后斗与后半斗)之间设太师壁[16], 划分正厅与后廊的空间. 这种做法增大了后廊空间(形成后厅), 但没有改变正厅木构架的类型, 因此归为同类.

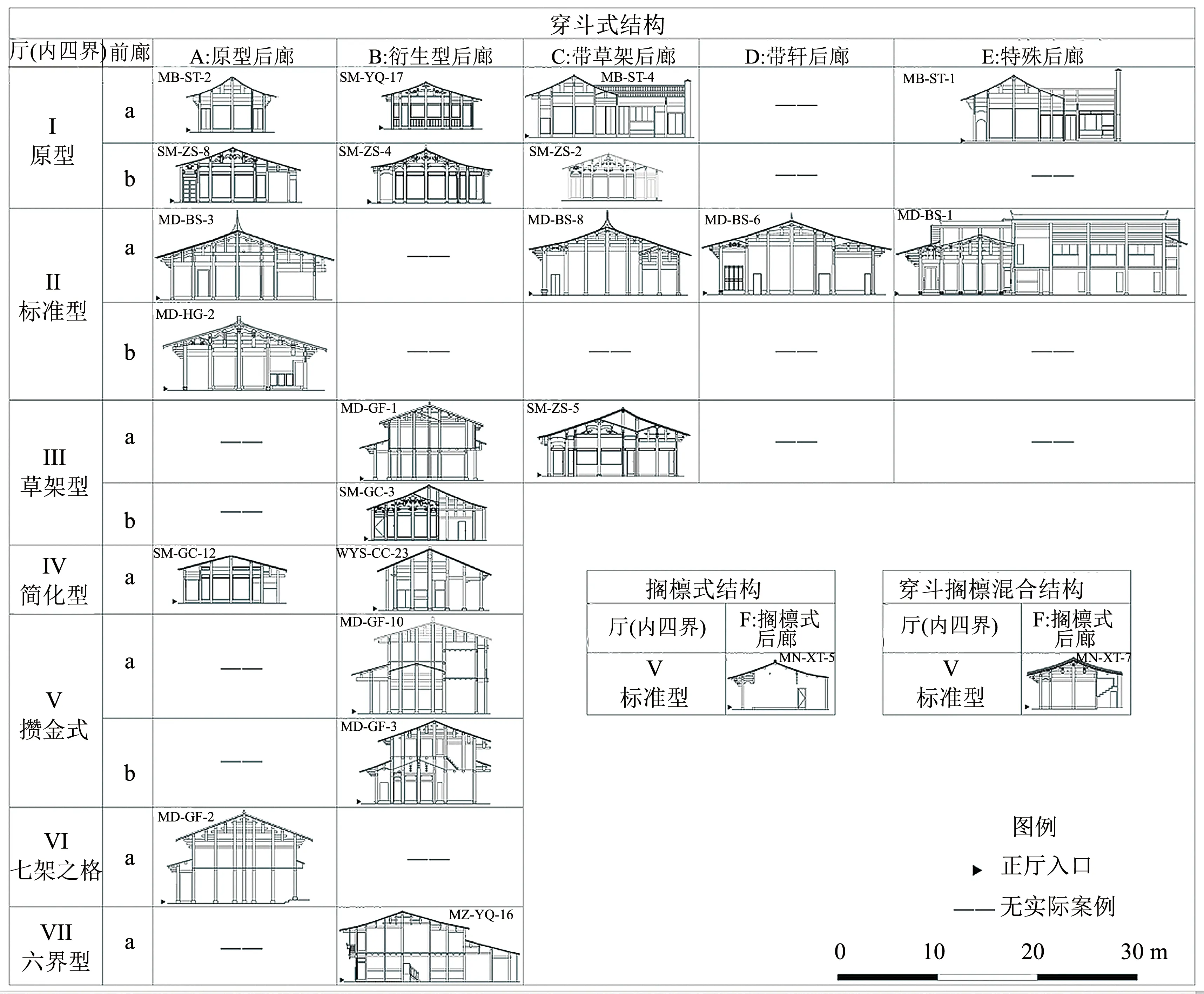

2 正厅木构架的类型

将100栋测绘案例进行归类, 对测绘案例正厅木构架分类(见图5). 图中正厅剖面图是每种类型的代表案例. 整体上, 将民居正厅木构架分为穿斗式、 搁檩式和混合式3种屋架结构. 横向代表后廊的类型, 后廊依照其做法特点分5类(A~F). 纵向有两列, 第一列是厅(内四界)的类型, 是区别正厅屋架的核心要素. 以厅(内四界)的核心部分(脊柱的前后斗所组成的五架空间)的做法为依据, 分为8种不同类型(I~VIII). 第二列是前廊的类型, 以是否设置轩为分类依据, 将正厅分为平房(二层称楼房)和厅堂(二层称楼厅). 前廊的类型会影响正厅房屋型制, 并不会对空间产生决定性的影响.

图5 福建合院式传统民居正厅分类Fig.5 Classification main hall of traditional dwellings in Fujian Province

2.1 厅(内四界)和前廊、 后廊的类型

2.1.1 厅(内四界)

图6 厅(内四界)的类型Fig.6 Types of the hall

厅(内四界)可分为8类(见图6). 类型I~VII为穿斗式结构. 类型I是最常见的厅(内四界)做法, 视为 “基本型”. 部分民居在步柱和童柱之间增设短川, 为带短川的基本型. 类型I也可用于二层正厅. 类型II是类型I的变型, 梁从两根增加至三根, 童柱落于中间的大梁上. 同样可以在步柱和童柱之间增设短川. 类型II并不用于二层正厅.

类型III是带草架的厅(内四界), 在类型I的基础上增设草架, 同样也可以用于二层正厅. 图6中草架的脊檩的位置不同, 但依然归为一类. 类型IV是一种简化的木构架结构, 步柱、 金柱、 脊柱全部落地, 且纵向只有两根横穿的大梁. 类型V、 VI、 VII只出现在了二层正厅中. 类型V称攒金式, 厅(内四界)中后金童柱落地成为金柱. 类型VI称七架之格. 类型VII在步柱和脊柱之间设两根童柱, 形成“六界”空间.

类型VIII属于搁檩式结构, 正厅外墙承重, 檩条直接搁置在外墙上. 搁檩式出现时间较晚, 多为民国末期到建国初期, 特点是没有传统的梁柱结构, 檩条和墙体共同受力.

2.1.2 前廊

前廊可分为a、 b两种类型(见图7), 以是否带轩为分类依据. 类型a为不带轩的平房(楼房), 有单步前廊和双步前廊; 类型b是带轩的厅堂(楼厅), 调研案例中多为卷棚轩样式. 此外, 还有一种仅存在于二层正厅的做法, 称为副廊. 副廊亦可根据是否带轩, 分为副廊式和副轩廊式. 这种做法只出现在部分二层正厅中, 统一纳入类型a、 b之中考虑.

2.1.3 后廊

后廊分6类(A~F), 如图7所示.

图7 前廊、 后廊类型Fig.7 Types of front porch and back porch

类型A~E为穿斗式结构. 类型A是原型, 包括单步后廊、 双步后廊和三步后廊. 后步柱与后檐柱之间设一短梁, 短梁称为川, 或者廊川, 形成单步后廊. 在此基础上, 增设川童(瓜筒)[17]将使之称为双步梁, 形成双步后廊. 再增加一根川童, 形成三步后廊. 类型B是类型A的变型. 在民居建造时, 工匠并不会照搬原型, 而是因地制宜. 类型B与A相似, 区别在于: ① 类型B是在类型A的基础上增加落柱, ② 部分类型B是几个类型A的叠加组合. 类型C是带草架的后廊. 通过增设草架, 使后廊空间变成后厅. 后廊草架的基本结构与厅(内四界)中的类型I很相似. 类型D是带轩的后廊, 或称后轩廊. 后轩廊的做法和前轩廊相对应. 类型E为特殊型, 包括两种. 第一种是楼厝式, 分布于闽东地区. 楼厝式又称横头厝, 即所谓“横头假正厝”. 正厅与后厝屋脊方向相反, 通过后廊相连. 第二种如图5中a+I+E, 在正厅后做与正厅屋脊相垂直的屋脊, 极大拓展了后廊的空间, 形成后厅, 仅出现在闽北浦城地区. 类型F属于搁檩式结构.

2.2 厅(内四界)和前廊、 后廊的分布

厅(内四界)、 前廊和后廊类型在福建省的分布如图8所示. 厅(内四界)以类型I为主, 分布在闽中、 闽南、 闽北、 闽西地区. 类型II集中分布在闽东地区. 类型III分布于闽中闽西地区. 类型IV主要在闽北地区. 类型V、 VI、 VII都为二层正厅, 集中出现于闽东和闽中地区. 类型VIII仅在闽南出现2例.

前廊的2个类型中, 类型a数量最多, 其中闽北和闽西地区的前廊类型主要是不带轩的单步前廊. 类型b主要分布在闽东和闽中地区. 福建地区的后廊类型主要以类型A、 B为主. 其中类型A分布在闽西和闽北, 类型B主要分布在闽中. 带草架的后廊分布在闽中和闽东地区. 闽西和闽东地区存在着特殊的后廊(类型E).

图8 福建省厅(内四界)、 前廊、 后廊类型分布Fig.8 Distribution of the types of the hall(inner four boundary), front porch and back porch in Fujian Province

3 福建合院式民居正厅木构架的演变

3.1 演变过程

基于上述分类与分布, 明确了不同地区不同做法木构架之间的关联和区别, 结合正厅木构架的步架数, 归纳出正厅木构架的演变方式(见图9).

图9 正厅木构架演变图Fig.9 Evolution diagram of main hall timber frame

正厅的基本木构架是正七架, 是正厅木构架样式的基本型, 也是福建合院式传统民居中最常见的木构架形式之一. 正厅木构架基本上沿着正七架、 正九架、 正十一架到正十三架的演变规律, 不断增加架数, 从而获得更大的进深空间和更高的内部空间.

在测绘案例中, 正七架有a+I+A和a+II+A两种类型. 为了获得更多的后廊空间, 一种方法是通过增加后廊步数, 发展成七架后拖一架(七拖一)和七架后拖二架(七拖一), 另一种则是在后廊做草架, 使后廊空间成为后厅. 由于七架屋的尺寸并不大, 因此, 在后廊做草架的方法只是个例, 更多的是采用增加后廊步数来解决. 同样, 由于七架屋的进深空间不大, 因此也没有发展成二层正厅.

九架屋相较于七架屋, 进深更大, 空间更多, 因此其演变路径也是最多的. 正九架有a+I+A和a+II+A两种类型. 正九架的发展方式与正七架类似, 通过增加后廊步数, 形成九架后拖一架(九拖一)和九架后拖二架(九拖二). 在九架屋中, 草架变得更为常见. 通过在厅内设置草架而形成a+III+B和b+III+B两种类型. 在厅带草架的基础上, 在后廊设置于厅相连续的草架, 即a+III+C. 这些九架屋架大多为较为富有的家庭建造, 许多正厅的前廊都带轩. 宅基地占地面积固定, 随着家庭人口的增多, 为获得更多空间[18], 正九架、 九拖一、 九拖二和九架正厅设草架都发展成二层正厅.

正十一架在案例中并未出现, 但可以推测出, 正十一架通过正九架前后增架单步廊川形成. 在闽东地区, 出现十一架后拖二架(十一拖二)和十一架后设轩廊、 十一架后设草架的做法. 十一架厅都为厅堂, 前廊设卷棚轩. 正十三架是案例中最大的正厅木构架, 是带卷棚轩的厅堂, 坐落于闽东地区.

从时间上看, 传统民居正厅的大木构架经历了“由简入繁再到简”变化. 在测绘的样本中, 正七架和正九架最早在明朝中期就已出现, 这些屋架严格按照《鲁班经》中的型制. 七拖一、 七拖二、 九拖一、 九拖二等正厅型制最早出现在明末清初时期. 福建地区正厅大木构架的型制最为丰富是在清朝中后期(以乾隆、 康熙年间为主), 出现了十一架、 十三架, 正厅中设草架也是在这时出现. 从民国到建国后一段时间, 正厅的屋架重新“由繁入简”. 七架到十三架的民居, 大多建于明末清初, 为穿斗式结构. 在民国时期, 民居的结构发生了一定的改变, 出现了一些特殊的正厅木构架, 如a+IV+A的简化结构和VIII+F的搁檩式结构. 前者的后廊依旧采用双步, 但是厅的做法已经极为简单; 后者的厅完全没有穿斗结构, 将檩条搁置于墙上.

3.2 正厅木构架类型的分布

图10 福建省正厅木构架类型分布图 Fig.10 Distribution map of main hall timber frame types in Fujian Province

根据现有样本的分类统计, 福建合院式传统民居正厅为七架木构架的数量最多, 九架木构架次之, 同时也存在少数十一架和十三架木构架在七架木构架中, 正七架木构架的数量最多, 集中出现在闽西、 闽中和闽北地区. 在九架木构架中, 正九架木构架的数量最少, 而九拖二木构架的数量最多, 分布于闽中、 闽南和闽北片区. 由于架数的增多导致木构架高度的增加, 许多民居在正厅中设草架, 多集中于闽中和闽西地区. 与此同时, 九架屋中也也现了二层结构, 主要分布于闽中和闽东交界的桂峰村和闽中的岩前镇. 现有样本中并没有正十一架木构架, 但出现了十一拖二木构架, 位于闽东地区. 样本中唯一的正十三架木构架也位于闽东(见图10).

从单个区域来看, 闽西地区合院式传统民居的木构架以正七架为主, 且其主要类型为a+I+A, 木构架结构相对简单, 有少量的九架屋, 由此可以推断, a+I+A型正七架木构架为闽西地区最为普遍和典型的正厅木构架做法. 闽中地区合院式传统民居的木构架多为七架和九架, 且类型多样. 样本中闽中地区的九架木构架多带有草架. 另外, 二层木构架集中于闽中地区(部分位于闽中闽东交界的桂峰).

闽北地区合院式传统民居的木构架以正七架为主, 其中正七架数量最多, 其次是七拖一. 闽北地区也有少量正九架. 与闽西地区比较相似, 闽北地区的木构架也大多为a+I+A的正七架, 但是闽北地区存在七拖二等其他类型木构架, 也存在后廊设草架的a+I+C类型. 两地区的厅(内四界)都为类型I, 但是闽北地区正厅木构架上的变化比闽西地区显著. 闽南地区统合院式民居的木构架多为九拖二. 闽东地区统合院式民居的木构架中, 十一架木构架较多, 为十一拖二. 同时也存在七拖二、 正九架、 十三架等木构架, 正厅尺度相比其他区域更大. 闽东地区厅(内四界)多为类型II, 其后廊变化明显.

4 结语

通过对福建合院式传统民居正厅木构架分类和演变的研究, 得到以下结论.

1) 福建的正厅木构架做法虽然呈现多样形式, 但厅(内四界)和后廊、 前廊的类型有明显的类型特点, 分布规律与正厅木构架类型有着一定程度的关联性.

2) 福建传统民居正厅木构架中, 前廊以不带轩的廊川为主, 带草架的前轩廊主要集中在闽东和闽中地区. 厅(内四界)的类型以原型(类型I)为主, 主要分布于闽中、 闽西和闽北地区, 闽南地区的厅多为类型II. 后廊的做法丰富多变, 单步、 双步和三步廊川以及其变型是本地区传统民居正厅的主要做法.

3) 正厅木构架沿七架、 九架、 十一架、 十三架的路线递增. 正七架和正九架主要通过增大后廊进深来增加正厅的进深, 主要通过增加后廊步数、 在后廊设草架或后轩廊的手法. 在九架正厅中, 由于后廊的增大, 使厅更高, 因而部分民居在厅中设置草架.

4) 七架和九架屋是福建数量最多的民居正厅. 七架屋又以正七架和七架后拖一架的数量最多, 主要集中于闽西和闽北、 闽中地区. 九架屋的变化最为丰富. 十一架和十三架屋只出现在闽东地区, 同时闽东地区的屋架数要略大于其他地区.

通过研究正厅木构架的类型与演变, 可以反映出福建传统民居的地域特色和谱系. 而对于正厅木构架类型演变的原因、 以及木构架尺度的差异性等, 还尚待研究.

注释:

① 《鲁班经》是流传于中国古代南方的一部建筑营造典籍, 对我国古代南方民居建筑的营造具有深远影响. 《鲁班经》最早成于明代, 成书已不可考, 最主要记录江南一带做法, 流行于江浙闽广一带. 《鲁般营造正式》全称为《新编鲁般营造正式》天一阁藏本, 一般被认为是《鲁班经》的前身之一. 除此之外, 《鲁班经》更有30多种不同的版本(包括善本、 影印本等), 一般归类为“续四库本”、 “北图本”、 “故宫珍本”三大类. 本研究以《鲁般营造正式》为基础, 阅读并结合参考了其他主要版本的《鲁班经》.

② 川位于檐柱于步柱之间, 承接檐(廊)步屋顶上檩木所传荷载的横梁. 《营造法原》中有廊川、 双步、 三步之分. 廊川为单步的川, 即一界. 双步为两界, 其做法为在双步的川上, 以川童为支撑, 再设一根短川, 并于川童上设檩条, 用于承载屋顶的重量. 三步的做法与双步类似.