长三角一体化背景下安徽省城市团的总节点角色与发展构想

摘要:安徽省全域纳入长三角一体化范围,为进一步完善安徽省城市团的发展架构创造了机会。在长三角城市群向腹地施加影响力过程中,安徽省城市团扮演着总节点角色,在进一步发展过程中需要按照“两团+一轴+两链”的构架完善城市团,通过“月牙+双牛角”方式将腹地内的区域中心城市整合在一起,在城市团的核心区域以合肥市为中心形成“十”字形发展构架,该构架的东西链是长三角城市群向西辐射的主轴,南北链是安徽省城市团的主轴。合肥市腹地被东西链和南北链划分出的四个区域都需要借助乡镇中心地构建次级城市团,在县级中心地间扮演承接角色,发展成为县级中心地的副中心并在城市链上成为节点。突破行政区划限制,构建起跨行政区划的城市组团,才能进一步提升中心地间的协同发展程度,这需要以提升乡镇中心地的发展质量为基础。

关键词:长三角一体化;安徽省城市团;“两团+一轴—两链”;“月牙+双牛角”;“十”字形构架

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2021.03.003

引言

城市是区域经济的核心,城市之间通过经济互动建立联系并在较大腹地内形成功能互补的城市体系,因此城市布局与产业布局相互影响推动区域经济发展。为了更好地促进区域经济发展,就需要对城市体系的空间布局进行前瞻性思考。我国从20世纪80年代开始,城市化进入发展的快车道,城市在区域经济发展中的拉动作用逐渐彰显,同时某些区域因城市体系建设不合理而阻碍区域经济发展的问题也开始受到关注。因此学界有关通过行政区划调整在更大腹地内构建一体化的城市体系的论述日益增多。20世纪90年代学界的研究重点集中在京津冀城市群、[1]长三角城市群[2]和珠三角城市群方面。三个城市群分别在华北、华东和华南的区域经济发展中扮演着重要角色,在发展过程中都不能离开大都市拉动和行政力量的影响,但是在跨行政区划构建城市群方面,长三角城市群和珠三角城市群较京津冀城市群走在了前面。长三角城市群和珠三角城市群通过构建跨行政区划的城市体系,在广大腹地内构建起了多层次、高效互动的中心地体系,[3]形成了“群芳吐艳”的城市体系发展格局。而京津冀区域内长期以来因行政区划束缚,在大都市周边出现了“环京津贫困带”,进而呈现“一枝独秀”的城市体系发展格局。事实表明,突破行政区划限制构建起以核心城市为中心的多层次中心地体系,才是城市群发展的理性选择。长三角城市群依托上海正在形成更广泛腹地内跨省域行政区划的城市体系,长三角一体化也进一步从理论探索转为实践操作。2014年,《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》中指出:促进长江三角洲一体化发展,打造具有国际竞争力的世界级城市群,其中首次提出将安徽省纳入长三角一体化发展规划,将“上海市—南京市—合肥市”城市链和“上海市—杭州市—合肥市”城市链作为进一步完善长三角城市群的两条主轴带,并分别以南京市、杭州市为中心构建上海市近域内的城市团,将上海市的城市影响力更好地向苏浙皖腹地拓展,在此基础上形成五个都市圈,即南京都市圈、[4]杭州都市圈、[5]合肥都市圈、[6]苏锡常都市圈和宁波都市圈。2019年国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,指出苏浙皖沪四省市全部区域纳入长三角区域经济一体化,上海市、江苏省的“南京市+无锡市+常州市+苏州市+南通市+扬州市+镇江市+盐城市+泰州市”、浙江省的“杭州市+宁波市+温州市+湖州市+嘉兴市+绍兴市+金华市+舟山市+台州市”、安徽省的“合肥市+芜湖市+马鞍山市+铜陵市+安庆市+滁州市+池州市+宣城市”等27市成为长三角一体化发展的中心区,使长三角一体化水平提升到一个新的层次。城市群是区域经济发展的高级形态,基于都市区、都市圈发展而来,最早见于霍华德(Ebenezer Howard)1898年出版的《明日的田园城市》中,[7]霍华德在该著作中提出“城市集群”的概念,认为城市是乡村的一块磁铁,在区域经济发展进程中扮演着重要角色。随后引起学者跟进。我国学者在研究这一问题过程中提出了都市连绵区[8]和城市群[9]的概念。城市群则是以特大城市为核心通过整合多个都市圈而形成的中心地分布密集、中心地存在鲜明层次的具有密切经济联系的跨省域的城市空间布局形态。都市区和都市圈在空间范围上远远小于城市群,[10]前者限于单个大城市,后者以大都市为核心、由腹地内与中心城市存在密切经济联系的城市组成的环状经济区域。城市群基于都市区、都市圈形成,并且是区域经济发展的终极形态。长三角城市群是以上海为核心,将江苏省、浙江省和安徽省全域整合在一起,形成跨行政区划的城市体系,学界在关注该问题过程中,前瞻性地对江苏省和浙江省进行考虑的较多,而对安徽省考虑的较少,但合肥都市圈在长三角城市群向西拓展影响力过程中扮演着重要角色,对安徽省城市团的建构方式及其在长三角城市群向西拓展的方式进行系统思考具有重要的区域经济学意义。

一、长三角城市群主导下城市团间的联系与安徽省城市团的总节点角色

(一)长三角城市群主导下城市群间的联系

长三角城市群的深入发展对全国城市群的发展质量会产生深远影响,推进长三角城市群发展具有重要的战略意义。根据图1,以长三角城市群为核心会在跨省域腹地内形成5条城市团链,进而向纵深腹地发展:其一是“石家庄市—济南市—上海市—福州市—广州市”城市链(“石广链”),将京津冀城市群、山东半岛城市群、长三角城市群、福厦城市群、珠三角城市群连接在一起,长三角城市群位于该城市团链的中点位置上,可以向南北两个方向均衡施加辐射力;其二是“成都市—武汉市—杭州市—上海市”城市链(“成上链”),将成渝城市团、华中城市团、长三角城市团连接在一起,这条城市团链将西南地区、华中地区和华东地区连接在一起,在全国城市群的空间布局中发挥着主轴作用;其三是“太原市—郑州市—合肥市—上海市”城市链(“太上链”),将晋中城市群、中原城市群、皖中城市群与长三角城市群连接在一起,中原城市群是该城市群链上的重要凸起,在合肥市与太原市间起承接作用,合肥市则在郑州市与上海市间起承接作用;其四是“广州市—长沙市—南昌市—杭州市—上海市”城市链(“广上链”),将珠三角城市群、长株潭城市群、赣北城市群、长三角城市群连接在一起;其五是“济南市—武漢市—南昌市—福州市”城市链(“济福链”),在安徽省都市圈外围将山东半岛城市群、华中城市群、赣北城市群、福厦城市群连接在一起,成为长三角城市群进一步向外围腹地拓展,进而在更大腹地内形成协同发展格局的基础,该城市团链围成的区域成为“上海都市区→长三角城市群核心区→‘上海市+江苏省+安徽省+浙江省全域→‘鲁中+豫东南+鄂东+赣北+闽北”发展步骤中的第四个阶段。

(二)三级节点与安徽省城市团的总节点角色

根据前文,长三角城市群通过5条城市团链构建起了与其他城市群联系在一起的基本框架,但并未将所有城市群整合在一起。根据图1,长三角城市群在与其他城市群联系过程中实际上形成了三级节点:安徽省城市群是一级节点,合肥市是太上链、成上链和广上链的交汇点,也是“合肥市—南京市—上海市”城市链和“合肥市—杭州市—上海市”城市链的交汇点,在将上海市的城市影响力向西疏解过程中发挥着重要的承接作用;中原城市群和长株潭城市群是二级节点,前者将山东半岛城市群、晋中城市群和京津冀城市群整合在一起,郑州市作为重要节点将长三角的城市群的影响力向西承接,并与京津冀城市体系“第三极”石家庄市以及太原市、济南市整合在一起,以郑州市为核心构建“太原市—西安市—武汉市”C形城市链,并通过“兰州市—西安市—郑州市”城市链(“兰郑链”)与西北地区连接在一起,后者将“长株潭城市群+赣北城市群+华中城市群”整合在一起,通过长沙市进一步向西拓展,以长沙市为核心构建“武汉市—贵阳市—广州市”C形链,并通过“昆明市—贵阳市—长沙市”城市链(“昆长链”)与西南地区连接在一起,如上两个C形链在武汉市对接;关中城市群和黔中城市群是三级节点,前者将银川市、兰州市整合在一起,后者将成都市、重庆市、昆明市、南宁市等整合在一起。以上的三级节点发展构架中,成上链是将华东地区与西部地区连接在一起的重要主轴,安徽省城市群是一级节点也是总节点,安徽省城市团的发展质量以及安徽省城市团与郑州市、武汉市、南昌市的联系状态会影响到济福链的质量,也会影响太上链和广上链的发展状态。如上论及的三级节点,兰郑链与太上链、昆长链与广上链几乎以成上链为对称轴对称发展,为长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群建立联系并在全国范围内构建城市群协同发展搭建起了较为完善的平台,也为拉动西部地区城市群的发展创造了条件。

二、安徽省城市体系“两团+一轴+两链”结构及周边关系

(一)安徽省城市体系“两团+一轴+两链”结构

合肥市布局在安徽省行政单元的中心,便于与腹地内的其他中心地建立联系并均匀施加影响。根据图2,安徽省有16个省辖市,在省域行政单元内的分布状况存在差异:北部和东部相对密集而西部和南部密度较低。在以合肥市为中心完善省域城市体系过程中,需要在省域行政单元的南北两端构建两个城市团并通过“淮南市—合肥市—铜陵市”城市链(“淮铜链”)连接在一起,并在蚌埠市与池州市间构建两条城市链进一步加强南北两个城市团间的联系,同时也作为淮铜链的辅助链。南北两个城市团分别是:“铜陵市+宣城市+池州市+黄山市”城市团(“肥南团”)和“亳州市+淮北市+宿州市+蚌埠市+淮南市+阜阳市”城市团(“肥北团”)。将蚌埠市和池州市连接在一起的两条城市链分别是“蚌埠市—淮南市—六安市—安庆市—池州市”城市链(“蚌池西链”)和“蚌埠市—滁州市—马鞍山市—芜湖市—铜陵市—池州市”城市链(“蚌池东链”)。肥北团与肥南团通过淮铜链连接在一起,淮南市和池州市成为将两个城市团连接在一起的节点,合肥市成为了将淮南市与铜陵市连接在一起的节点。蚌池西链将皖西地区与皖中腹地整合在一起,能够在很大程度上推进六安市的发展,加强皖西地区与其他中心地在城市化进程中的协同发展程度。蚌池东链经过地区的区域中心城市密度较高,将皖北与皖南连接在一起。蚌池西链与蚌池东链在安徽省腹地内形成枣核形城市环,对淮铜链在肥北团与肥南团间的“走廊”宽度进行了拓展,提升了安徽省中部地区中心地间的协同发展程度。

(二)安徽省“两团+一轴+两链”城市体系以及周边关系

根据前文,安徽省城市体系是承接上海市辐射力并将长三角城市群在跨省域城市腹地内进一步拓展的总节点。根据图2,合肥市在与济南市、郑州市、武汉市、长沙市、南昌市、杭州市、上海市、南京市建立直接联系通道的过程中,分别通过如下城市链建立联系:第一条城市链即“济南市—泰安市—枣庄市—徐州市—淮北市—宿州市—蚌埠市—淮南市—合肥市”城市链(“济合链”),这条城市链上的区域中心城市数量较多,淮南市、蚌埠市、宿州市和淮北市都成为城市链上的节点,淮北市通过与徐州市整合在一起[11]进一步向北发展;第二条城市链即“郑州市—周口市—阜阳市—合肥市”城市链(“郑合链”),阜阳市是该城市链上的节点;第三条城市链即“武汉市—六安市—合肥市”城市链(“武合链”),六安市成为城市链上的节点;第四条城市链即“长沙市—岳阳市—咸宁市—黄冈市—安庆市北端—六安市南端—合肥市”城市链(“长合链”),这条城市链在安徽省内没有区域中心城市作為节点,需要在“安庆市北+六安市南”构建增长点;第五条城市链即“南昌市—安庆市—合肥市”城市链(“南合链”),安庆市是该城市链上的节点;第六条城市链即“合肥市—芜湖市—宣城市—杭州市”城市链(“合杭链”),芜湖市与宣城市是这条城市链上的节点;第七条城市链即“合肥市—马鞍山市—苏州市—上海市”城市链(“合上链”),马鞍山市是城市链上的节点;第八条城市链即“合肥市—滁州市—南京市”城市链(“合南链”),这条城市链在所有城市链中距离最短,滁州市在其间扮演着承接角色。根据以上分析,安徽省城市体系在扮演总节点角色并与邻近省域行政单元完善城市链的过程中,行政区划内的省辖市在城市链上扮演节点角色,这就需要对这些扮演节点角色的中心地进行前瞻性思考,并通过“分区+分步”方式提升节点的发展质量,提升县级中心地与区域中心城市的协同发展程度。

三、安徽省城市体系“分区+分步”发展构想

安徽省扮演好总节点角色,不但需要前瞻性地思考前文论及的由合肥市出发的诸多城市链,也要在行政区划内部做文章,按照“分区+分步”发展方式在腹地内构建起发展城市体系的空间框架并理顺中心地间的关系,在前文论及的“两团+一轴+两链”的基础上,将行政区划内的各个子片区整合在一起,提升中心地间的协同发展程度。

(一)安徽省城市体系的子片区划分

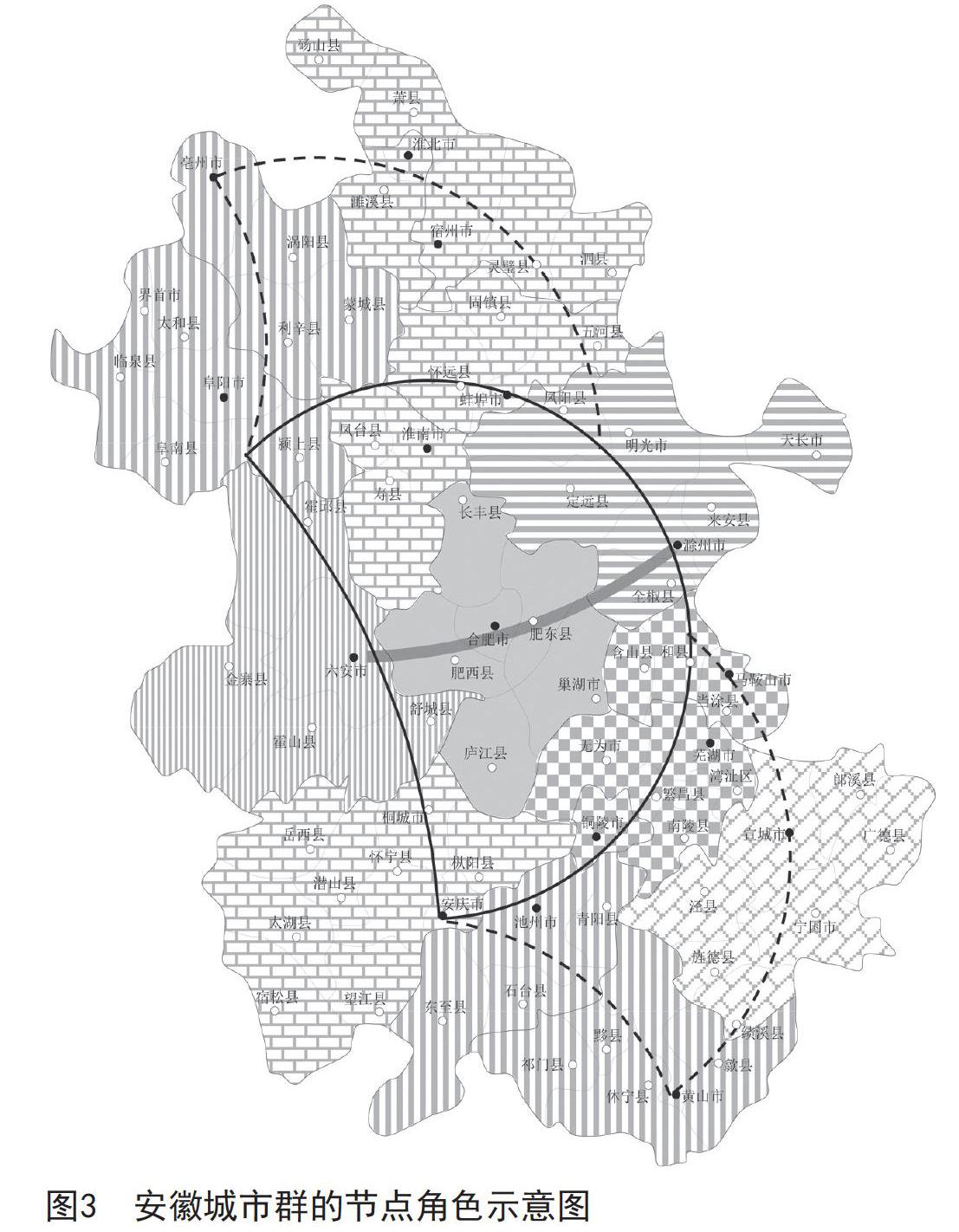

子片区的划分与前文论及的八条城市链紧密联系在一起,每个子片区的核心在城市链上扮演节点角色,为安徽省扮演总节点角色奠定基础。根据图3,省域行政单元划分为八个子片区:淮南市子片区由“淮南市+蚌埠市+宿州市+淮北市”整合在一起,是济合链上的重要区域,子片区内沿济合链,长丰县、怀远县、固镇县以及萧县等需要优先发展,以便在邻近的区域中心城市间更好地发挥承接作用;阜阳市子片区由“阜阳市+亳州市”整合在一起形成,阜阳市的颍上县、太和县、界首市处于郑合链上,相对于临泉县和阜南县,需要得到优先发展;六安市子片区是武合链的连接区,通过六安市中心地整合“金寨县+霍山县+舒城县”形成;安庆市子片区以安庆市中心地为核心,通过整合腹地内的县级中心地形成,是南合链上的重要节点;池州子片区以池州市为核心,通过整合黄山市形成,通过该子片区可以与景德镇市、金华市整合在一起,金华市位于浙江省的几何重心上,在浙江省城市团进一步完善过程中,能够与杭州市呼应成为浙江省城市团的副中心,因此池州市子片区虽然没有与其他省会城市连接的城市链,但其在区域经济发展中的战略地位需要前瞻性地得到重视;宣城市子片区以宣城市为中心,通过整合腹地内的县级中心地形成,与芜湖市一起成为合杭链上的重要节点;芜湖市子片区与“铜陵市+马鞍山市”整合在一起,宣城市与芜湖市在合杭链上扮演节点角色,分别通过巢湖市、芜湖市湾沚区与合肥市、宣城市连接在一起,马鞍山市是合上链上的重要节点,也与芜湖市和铜陵市形成城市链,成为安徽省“月牙形”城市体系构架中月缘链上的重要组成部分;滁州市子片区以滁州市为中心通过整合腹地内的县级中心地形成,通过全椒县、肥东县将合肥市与南京市连接在一起。如上8个子片区的中心城市布局在合肥市周围,成为安徽省城市体系的核心区。

(二)“月牙+双牛角”城市体系发展框架

1.安徽省城市团中心区“月牙”形发展构架

八个子片区的划分是为了安徽省在城市化进程中,合理避开区域发展差距和充分利用区域发展优势,并在邻近合肥市腹地内形成以合肥市为中心的城市组团。在安徽省行政区划内要形成“月牙+双牛角”格局的城市体系发展框架。“月牙”是以合肥市为中心的“月牙”形城市环,即“蚌埠市—凤阳县—明光市—滁州市—全椒县—和县—芜湖市—繁昌县—铜陵市—池州市—安庆市—桐城市—舒城县—六安市—霍邱县—颍上县—凤台县—怀远县”城市环。城市环上的月弦链即“安庆市—六安市—颍上县”,城市链空间跨度较大,但高级别中心地密度较低,六安市在该区域内应该发挥较大作用,更好地将阜阳市、合肥市和安庆市整合在一起;城市环上的月缘链即“颍上县—蚌埠市—滁州市—芜湖市—铜陵市—池州市—安庆市”,城市链上布局有更多的高级别中心地,发展基础较好,为承接南京市、上海市和杭州市的城市影响力奠定了较好的基础。“月缘链+月弦链”围绕合肥市构建起城市环,将区域中心城市与县级中心地连接在一起,成为安徽省城市体系的核心。为了加强月弦链与月缘链间的联系,需要沿“六安市—肥西县—合肥市—肥东县—全椒县—滁州市”构建城市链(“六滁链”),与前文论及的“淮南市—合肥市—铜陵市”城市链在合肥市交汇,在安徽省核心区域形成“十”字形发展构架。

2.安徽省城市团南北两端“双牛角”发展框架

安徽省城市体系在进一步完善过程中,需要在“月牙”形发展构架基础上将省域行政区划的南北两端整合在一起,这就需要构建起“双牛角”发展框架。位于“月牙”北侧的牛角即“北牛角”需要进一步完善两条城市链:其一是“亳州市—涡阳县—利辛县—阜阳市—颍上县”城市链(“亳颖链”);其二是“亳州市—濉溪县—淮北市—宿州市—灵璧县—五河县—凤阳县”城市链(“亳凤链”)。亳颖链、亳凤链与“颍上县—凤台县—怀远县—蚌埠市—凤阳县”城市链(“颖凤链”)构成“北牛角”,发展框架内的淮北市、亳州市、宿州市、蚌埠市、阜阳市等通过“濉溪县+涡阳县—利辛县+蒙城县+怀远县”连接在一起。“月牙”南侧的“南牛角”同样需要完善两条城市链:其一是“安庆市—石台县—黟县—休宁县—黄山市”城市链(“庆黄链”);其二是“和县—马鞍山市—宣城市—宁国市—绩溪县—歙县—黄山市”城市链(“和黄链”)。庆黄链、和黄链与“安庆市—池州市—铜陵市—繁昌县—芜湖市—和县”城市链连接在一起构成“南牛角”。“双牛角”分别将“月牙”的影响力向北、向南拓展,并通过与月牙高效互动,将安徽省城市体系的高级别中心地整合在一起,安徽省各个区域内的中心地协同发展程度得到提升。

四、安徽省城市团中心区“十”字形发展构架

安徽省城市团核心区域需要在构建“十”字形发展构架基础上,进一步完善前文论及的“月牙+双牛角”发展框架,使“北牛角”与“南牛角”之间增加了更加顺畅的联系通道。“十”字形发展构架由“南北链”和“东西链”构成,在合肥市主城区汇合,将肥东县、肥西县以及长丰县的南端整合在一起,南北链上的长丰县、无为县分别成为合肥市向北与淮南市连接、向南与铜陵市连接的重要节点。在东西链上,肥西县在六安市与合肥市间、肥东县与全椒县在合肥市与南京市间扮演节点角色。“十”字形发展构架将合肥市与腹地内的区域中心城市连接在一起,进而在安徽省城市体系中发挥重要作用。在将区域中心城市连接在一起过程中,不仅要前瞻性地思考县级中心地间的联系,也要充分发挥乡镇中心地的作用。

(一)依托合肥市構建南北链和东西链

1.依托合肥市构建南北链

根据图4,南北链将淮南市、长丰县、合肥市主城区、肥西县、铜陵市连接在一起,沿“淮南市—长丰县—冰湖镇—罗塘乡—朱巷镇—下塘镇—双墩镇—岗集镇—庐阳区—蜀山区—合肥市—桃花镇—肥西县—严店乡—白山镇—盛桥镇—坝镇镇—泉塘镇—铜陵市”一线构建。南北链以合肥为分界点分为北段和南段,两段城市链的空间跨度都比较大,为了加强城市链的两端与合肥市间的联系,在南北链北段需要以朱巷镇、下塘镇、双墩镇为中心发展节点,尤其要重点发展下塘镇,在朱巷镇与双墩镇之间更好地发挥承接作用。在南北链的南段要重点发展“三河镇+同大镇”(“三同组团”)、“白湖镇+龙桥镇”(“白龙组团”)、“开城镇+赫店镇”(“开赫组团”)整合在一起的区域,“三同节点”也是肥西县与庐江县的节点。南北链的北段通过构建“长丰县—左店乡—杜集乡—造甲乡—白龙镇—元疃镇—众兴乡—肥东县”城市链(“长肥链”),作为北段的辅链。合肥市东南侧因巢湖导致在构建南段辅链时,需要围绕巢湖构建城市环,将肥东县、巢湖市、无为县和庐江县等整合在一起,该绕湖环链即“肥东县—庙岗乡—拓皋镇—夏阁镇—巢湖市—银屏镇—散兵镇—石涧镇—无为县—无城镇—十里墩乡—襄安镇—刘渡镇—洪巷乡—鹤毛乡—龙桥镇—白湖镇—庐江县—冶父山镇—万山镇—金牛镇—石头镇—同大镇—三河镇—严店乡—肥西县—包河区—瑶海区”城市链,肥东县、巢湖市、无为县、白龙组团、庐江县、三同组团等成为城市链上的重要节点。

2.依托合肥市构建东西链

安徽省是长三角城市群向西部地区拓展影响力的总节点,东西链就是上海市通过合肥市拓展影响力的动脉。根据图4,东西链将六安市、肥西县、合肥市、肥东县连接在一起,进而与南京市连接,城市链上发挥重要作用的乡镇中心地包括三十铺镇、官亭镇、牌坊乡、石塘镇、包公镇、栏杆集镇、大墅镇、六镇镇等,这些乡镇节点在布局过程中除了考虑对构建东西链的贡献,也要前瞻性地照顾到每个县(市)城市团的长远发展:在六安市金安区内,首先要将三十铺镇与六安市核心区整合在一起,并与官亭镇整合在一起构建次级城市团,同时也要重点开发金安区中部的张店镇,作为金安区的副中心,在金安区内形成两个增长点;在肥东县内,首先要在东西链方向上将“石塘镇+包公镇”作为发展重点,作为肥东县中心地向东发展与全椒縣对接的纽带;在全椒县内,沿东西链与肥东县相向的方向上,大墅镇与六镇镇成为与肥东县的包公镇连接在一起的重要节点。按照如上发展构想,在东西链上除了肥东县和全椒县外,还要形成三十铺镇、官亭镇、石塘镇、包公镇、大墅镇和六镇镇等围绕镇级中心地形成的次级城市团。为了更好地推进东西链,东西链在合肥市以西的区段(“西段”)与南北链的北段要构建“金安区—三十铺镇—高店乡—高刘镇—吴山镇—陶楼乡—杨庙镇—义井乡—庄墓镇—冰湖镇—长丰县”城市链,在六安市与淮南市间建立起连接通道;西段与南北链的南段需要构建“六安市—椿树镇—铭传乡—花岗镇—丰乐镇—三河镇—同大镇”城市链,花岗镇成为该城市链上的重要节点。

(二)合肥市腹地依托南北链和东西链划分为四个区域

南北链和东西链在合肥市交汇,将合肥市腹地划分为东北区、东南区、西南区和西北区等四个区域。南北链和东西链成为“十”字形发展框架的主轴。东半轴串联起六镇镇、大墅镇、“包公镇+石塘镇”等,为在全椒县、肥东县县域行政单元内进一步进行“分区+分步”发展思考奠定基础,肥东县大部分区域位于东北区,在考虑肥东县向东与全椒县建立连接的同时,也要前瞻性地思考其与长丰县的联系,将八斗镇作为东半轴与北半轴连接在一起的节点,沿“杜集乡—八斗镇—马湖乡—马厂镇—六镇镇”形成城市链,并通过“八斗镇—梁园镇—牌坊乡—肥东县”将八斗镇与肥东县连接在一起,加强东北区腹地与肥东县间的联系,同时使得肥东县、长丰县和全椒县间的整合程度得到提升;南半轴将肥西县、庐江县、无为县和铜陵市连接在一起,尤其是环沪城市环的建设构想,不仅将县(市)级中心地与乡镇中心地串联在一起,还将巢湖的优质生态资源作为构建城市团的依托。东南区内的无为县中心地、“开城镇+赫店镇”组团与西南区的庐江县中心地、“白湖镇+龙桥镇”组团,通过南半轴上的“坝镇镇+蜀山镇”连接在一起,成为巢湖南侧城市化的增长点,会与铜陵市形成鼎足发展构架,并与肥西县、巢湖市连接在一起,成为合肥市腹地内发展最为完善的城市链,为在安徽省省域内形成纵贯南北的发展轴奠定基础;西半轴空间跨度最短,蜀山镇和三十铺镇也成为六安市与蜀山区连接在一起的纽带,从西半轴向南北两侧出发的两条辅链成为六安市与合肥市近域腹地的连接纽带,处于西南区的内侧辅链相对于西北区内的北侧辅链发展基础更好,花岗镇邻近肥西县域,并且是六安市与三同组团的节点,依托合肥市的影响力,西南区内的南侧辅链发展速度会相对较快,西北区内的北侧辅链需要将吴山镇培养成为节点中心地,成为长丰县继下塘镇副中心之后在行政区划南缘设置的另外一个副中心,在西北区内将六安市、庐阳区和长丰县连接在一起。

五、安徽省城市团的进一步思考

为了在长三角一体化发展战略布局中发挥总节点作用,需要在安徽省城市团腹地以合肥市为中心形成“两团+一轴+两链”发展格局,并在城市体系的核心区以合肥市为中心形成“十”字形发展构架,从而形成以合肥市为核心的协同发展的城市体系。但是“两团+一轴+两链”以及“十”字形的发展框架在进一步完善过程中需要注意一些问题。

(一)“总节点”要在跨省域城市体系框架发挥作用

安徽省城市体系是长三角城市群影响力继续向西、向北和向南拓展的节点,在扮演好“总节点”角色过程中,需要在合肥市与济南市、郑州市、武汉市、南昌市以及杭州市间完善联通渠道,济南市、郑州市、武汉市、南昌市分别是安徽城市体系与山东城市群进而京津冀城市群、郑州城市群进而晋中城市群和关中城市群、华中城市群进而成渝城市群、赣北城市群进而长株潭城市群与福厦城市群等的连接通道。因此,进一步完善安徽省城市体系,使得安徽省借助长三角城市群的城市影响力成为城市化的隆起,能够有效将山东城市群、郑州城市群、华中城市群、赣北城市群等整合在一起,能够进一步完善我国城市群的总体布局。以长三角城市群的核心区域为中心,形成层级推进的城市群布局:第一层即安徽省总节点;第二层即“济南市—郑州市—武汉市—南昌市—福州市”;第三层即“石家庄市—西安市—重庆市—广州市”,西安市是“银川市+兰州市+南宁市”的节点,重庆市是“成都市+贵阳市+昆明市”的节点,广州市是南宁市的节点。三个层次的城市群拓展秩序,强化了安徽省的总节点角色,也突出了城市群间协同发展的重要性,在构建城市群过程中,需要突破行政区划限制,在更大范围内形成城市群间的协同发展格局。

(二)进一步提升城市团内的子片区间的协同发展程度

为了有效克服安徽省城市体系建构过程中不同区域内城市化状态存在较大差距的问题,在分析中根据城市间的地缘关系提出了划分子片区的发展构想。需要论及的是,划分子片区只是为了更加有利于中心地间协同发展,不能割裂相邻城市间的联系。城市化进程中,城市发展往往受到行政区划限制,相邻行政单元的城市发展状态,在行政区划边界处出现较大差距。一侧存在过度发展问题的同时,另外一侧则存在发展不足问题,为了解决这样的问题,需要通过行政手段介入解决因行政限制导致的发展不对称问题。子片区不具有行政意义,是在不打破既有行政区划边界情况下进行的“软区划”设计。[12]“月牙+双牛角”的发展构架将省域范围内的区域中心城市整合在了一起,合肥市城市团成为“月牙”的核心,月牙又成为了“双牛角”的核心,“月弦链+月缘链”组成的环链,能够进一步提升安徽省城市体系的协同发展程度。城市链、县(市)级中心地、乡镇中心地在协同发展中发挥着重要作用,构建城市链要有长远发展考虑,依托县(市)级中心地构建起的子城市团和依托乡镇中心地构建起的次级城市团,在注重独立发展的同时,也要强化彼此间的联系。

(三)重视乡镇中心地在城市团内的底层支撑作用

乡镇中心地处于城市团的底层,其发展质量会影响县级城市团的发展状态。依托发展基础好和具有区位优势的乡镇中心地构建起次级城市团,可以改变县级城市团的空间结构,也能够进一步完善县级城市团间的关系。依托乡镇中心地发展次级城市团或者微中心,[13]可以形成与县级中心地高效互动的副中心,解决县域行政区划内城市发展的不均衡问题,以指状网络形态在县级行政单元内将县域行政单元内的乡镇中心地整合在一起。在完善县级城市团过程中,可以依托县级中心地构建一个或者两个由乡镇中心地组团,分摊县级中心地的职能,并尽早在县域腹地内形成多中心互动的发展格局,也可据此为相邻县级行政单元构建跨行政区划组团奠定基础。在讨论城市化问题时,很多文献都倾向于中高级别的中心地,并从宏观层面给出思路,实际上城市团的建构更需要做好底层支撑这篇文章,这包括县级中心地间开展合作的方式,县域行政单元内的乡镇中心地进行“分区+分步”的方式,也包括微中心的空间布局和城市链的建构方式等,这些都具有很强的可操作性。只有将城市化的基础及乡镇中心地的空间联系和空间布局做强,依托区域中心城市构建起来的城市团才会有较高的发展质量。

六、研究结论

安徽省全域被纳入长三角城市群一体化发展战略,为安徽省城市体系的进一步扩展创造了更多的机会。长三角城市群在以上海市为中心的辐射过程中,安徽省城市体系成为承接并传递长三角城市群辐射力的总节点。安徽省城市群将山东城市群、中原城市群、[14]华中城市群、赣北城市群[15]等整合在一起,在这种发展格局中,关中城市群、[16]成渝城市群和珠三角城市群成为了进一步向腹地拓展的节点。安徽城市体系的总节点角色理应受到重视。根据安徽省行政区划内区域中心城市的分布格局以及不同区域内城市化水平的差异,需要按照“分区+分步”[17]的发展秩序逐步推进,在每个子片区内确定出核心,形成以合肥市为中心的“两团+一轴+两链”的“月牙+双牛角”的城市体系发展框架。“月牙”由月弦链和月背链构成,将各子片区的中心串联在一起。“十”字形发展构架以合肥市为核心,由东西向的“六安市—合肥市—肥东县—全椒县”城市链与南北向的“淮南市—长丰县—合肥市—肥西县—铜陵市”构成,为了进一步完善“十”字形发展构架,在如上两条城市链基础上,依托乡镇中心地进一步完善辅助城市链。发展基础较好和区位条件优越的乡镇中心地,可以作为县级中心地的节点扮演承接角色,并整合腹地内的其他乡镇中心地发展成为县级城市团的副中心。“十”字形发展构架,将合肥市腹地划分为四个区域,在四个区域内都要充分挖掘乡镇中心地的发展潜力,以南北链和东西链为主轴整合在一起,尤其要注意县级行政单元结合部的乡镇中心地的协同发展问题。完善安徽省城市体系,需要进一步打破行政区划限制,通过软区划方式提升城市群内不同层级中心地的协同发展程度,构建起以区域中心城市为核心的城市体系。

参考文献:

[1]孟祥林. 行政区划沿革视角下京津冀城市群的发展思路分析[J].城市发展研究, 2013(6): 64-71.

[2]孟祥林. 城市群的层次关系与空间扩展研究:以长三角城市群与京津冀城市群为例[J].中国名城, 2016(6):13-21.

[3]克里斯塔勒. 德国南部中心地原理[M].常正文,王兴中,等.译.北京:商务印书馆, 2010,11:25-30.

[4]刘玮辰,陆玉麒,徐旳.南京都市圈空间相互作用时空演变分析[J].人文地理,2017(2):65-71.

[5]廉军伟,曾刚,滕堂伟.基于经济联系强度的中心城市功能扩散差异性研究——以杭州都市圈中心城市与紧密层城市为例[J]. 地域研究与开发,2017(6):54-58.

[6]刘鑫.合肥都市圈功能定位构建初探——基于德国都市圈发展经验[J].合肥学院学报(综合版),2018(3): 5-9.

[7]埃比尼泽·霍华德.明日的田园城市[M].金经元,译.北京:商务印书馆,2009:110.

[8]Zhou Yi Xing.The Metropolitan Interlocking Region in China:A Preliminary Hypotheses[M]. Honolulu Hawaii: University of Hawaii Press,1991: 89-111.

[9]姚士谋,陈振光,朱英明,等.中国城市群[M].合肥:中国科学技术大学出版社, 2006: 4-9.

[10]马向明,陈洋,陈昌勇,等.“都市区”“都市圈”“城市群”概念辨识与转变[J]. 规划师, 2020(3): 5-11.

[11]孟祥林.“广域徐州城市群”“3+4”发展模式及其对策分析[J]. 徐州工程学院学报(社会科学版), 2018(1): 63-69.

[12]孟祥林.京津冀协同发展背景下“双核+多子”与“软区划”发展构想[J]. 现代城市, 2017(4): 8-15.

[13]孟祥林.“新三区”融入中心城区的“大保定”“五区一体化”发展对策分析[J]. 保定学院学报, 2017(2): 121-129.

[14]孟祥林.中原城市群:“单中心”向“多中心”的发展对策分析[J]. 城市, 2015(11): 3-9.

[15]孟祥林.江西沿浙赣线城镇体系“分片”发展构想[J]. 新余学院学报, 2017(3): 45-51.

[16]孟祥林.“一核+五星”模式下的关中城市群发展对策分析[J]. 西安建筑工程大学学报(社会科学版), 2015(5): 38-45.

[17]孟祥林.雄安新區设立背景下廊坊“南五县”城镇体系“分区+分步”发展对策分析[J].廊坊师范学院学报(社会科学版), 2019(2): 89-95.

General Node Role and Development Idea of Anhui Provincial City Group Under the Background of Yangtze River Delta Integration

Meng Xianglin

(School of Marxism in North China Electric Power University, Baoding 071003,China)

Abstract:The whole domain of Anhui province is included in the scope of the Yangtze river delta integration, which creates opportunities to further improve the development structure of Anhui provincial city group. In the process of Yangtze river delta urban agglomeration applying influence to hinterland, Anhui provincial city group plays the role of general node, in the process of further development, the structure of “two groups+ one axis+ two chains” should be improved, by way of “crescent + double horns”, the hinterland and the central area of city group can be integrated, on the basis of which, Anhui provincial city group needs to construct Hefei city group which core area is developed as “cross” shape framework. The east-west chain of this framework is the main axis for Yangtze river delta urban agglomeration developing to the west, the south-north chain is the main axis for Anhui provincial city group. The hinterland of Hefei city is divided into four regions, according to the two city chain mentioned above, in each region, secondary city group should be developed circling the town-level centers with good developing foundation and location advantage, playing undertaking role among the county-level nodes, and furthermore developing into the deputy center the county-level node, becoming node of the city chain. Breaking administrative division limit, and building up cities group across administrative districts, the coordinated development degree between centers can be improved further, which needs to be based on the development quality of the town centre being enhanced.

Key words:Yangtze river delta integration; Anhui province city group; “Two groups+ one axis +two chains”; “Crescent + double horns”; the ‘cross” shape structure

責任编辑:王世燕