体育类高校大学语文教学中思维工具的应用

刘梅 杨洋 武大伟 周锐

摘 要:与综合类、师范类院校相比,体育类高校《大学语文》课程的教与学难度更大。传统教学方式的探索遇到瓶颈,很难再从根本上提高学生的学习效率,而思维方式的革新为此提供了一种可能。实践效果表明,思维工具能够在很多方面有益于课堂教学。在《大学语文》教学中运用思维工具,既能优化教学的效果,又能使学生掌握科学的思维方法,可谓一举两得。本文从体育类高校《大学语文》课程面临的困境着手,结合体育相关专业学生的学习特点和学习习惯,分析在《大学语文》教学中使用思维工具的必要性和可行性,讨论包括思维导图、金字塔原理、六顶思考帽在内的各种思维工具的使用策略,以期为体育类高校中《大学语文》课程教学改革提供思维方法方面的意见和建议。

关键词:大学语文;思维工具;体育;高校

中图分类号:G807

文献标识码:A

文章编号:1008-2808(2021)03-0070-05

Abstract:

Compared with comprehensive and normal universities, the teaching and learning of College Chinese in sports universities are more difficult. The exploration of traditional teaching methods has encountered bottlenecks, and it is difficult to fundamentally improve students learning efficiency, and the innovation of thinking mode provides a possibility for this. Practice shows that thinking tools can be beneficial to classroom teaching in many ways. Using thinking tools in College Chinese teaching can not only optimize the teaching effect, but also enable students to master scientific thinking methods, which can kill two birds with one stone. This paper analyzes the necessity and feasibility of using thinking tools in the teaching of College Chinese from the dilemma of College Chinese course in sports colleges and universities, combined with the learning characteristics and learning habits of students majoring in sports, and discusses the use strategies of various thinking tools including mind map, pyramid principle and six thinking caps, so as to provide reference for the teaching of College Chinese in sports colleges and universities The teaching reform of College Chinese course provides opinions and suggestions on thinking methods.

Key words:

College Chinese; Thinking tools; Sports;Colleges and universities

思维工具是指可以有效影响思维抽象活动、提高思维效能、延伸思维深度,能够把抽象思维过程具体化、可视化的方法或技能的总称,如空间几何、高等数学、思维导图等。它可以应用于信息的输入、整理、输出的全过程,是实现高效思维的实用性工具。2019年思维导图发明人东尼博赞先生逝世,至此,人类对大脑科学的关注和研究进入了空前重视的阶段。作为通识教育的大学语文课程理应肩负起提升学生思维能力的责任,实践也证明,思维工具的引入有助于提升教学效果和学生的学习兴趣。然而现实局面是,在体育类高校中,《大学语文》课程的教学效果尚有很大提升空间,教师和学生在传统教学模式中难有突破。把几种优选的思维工具引入大学语文课程可谓势在必行。

1 体育类高校大学语文教学的困境

大学语文是体育类高校为本科一年级学生开设的一门通识教育课程。课程在提高大学生语言文字应用水平和人文素养方面具有重要的作用,课程的理论价值和实践中的应用价值也都很高,但这门课程的教学效果和考核效果所反映的结果并不尽如人意。

1.1 重视程度不够

由于语文学科的特殊性,其课程功能在体育类高校中较之其它基础课而言是相对隐性的。体育类高校长期处于特殊的“强者文化”状态,其不成文的规则是向“术科专业”倾斜,语文等文化类课程的教与学都处于比较边缘化的状态,这对于体育院校的大學生人文素质培养十分不利。为解决这一问题,体育类高校倾向于将大学语文课程作为培养学生人文素养的通识教育,换句话说,这类院校的大学语文课程多致力于将德育目标贯穿始终,基本将学科教育等同于素养教育。

学校的初衷是通过大学语文等通识教育课程提高学生的素质,但建立于“为素质而教育”宗旨之上的课程却很难有相对应的评价机制,即学生的人文素养和德育水平提高了多少,还有哪些不足,很难得到确切的考评和反馈。这样一来,大学语文课程中的教学目标就被虚化了,教学的师生双方就很容易陷入“无从下手”和“很难达到”的尴尬处境

1.2 课程功能单一

对于大学语文学科工具性的特点,体育类院校是否应该予以强调呢?我们可以回归到徐中玉教授在《大学语文》教材前言中提出的观点:大学语文课程是在中学教育的基础上,进一步提高大学生人文素质,增进文化修养的主要课程之一。大学语文一方面注重培养学生的审美修养,另一方面具有很强的工具性。正所谓“授之以鱼,不如授之以渔。”

大学语文课程是中学语文课程的延伸,二者具有相同的学科特点和相近的教学目的。不同的是,人们普遍认为中学语文教学中强调语文的工具性,学中学语文是为了解决字词、语篇的问题的,对于大学语文而言,人们更关注其的人文素养性,认为学大学语文是为了提高学习者文学和人文的素养的。我们认为,大学语文强调素养性完全可以,但应该是建立在工具性基础之上的素养,如果避开工具谈素养,可谓是空中楼阁。这正是师生觉得以单一德育目标为导向的大学语文课没有“抓手”的重要原因。

1.3 内容深度不足

作为通识课程,大学语文的内容覆盖面比较广泛,但受课时量的限制,要做到点面结合,将知识内容系统化、立体化的难度较大。除了应用文写作理论与各文种的实操部分外,文选的内容至少要涉及古今中外各方面和诗、词、文章等体裁的文本。以哈尔滨体育学院为例,大学语文课程的学时量在公共课程中占比很少(见图一),各专业均为32学时。在这样的课时量中完成上述内容是很紧凑的,教师几乎不可能在课堂教学中帮助学生找到每个文本在文学史中的地位和特色,更难以挖掘作品背后的作家的精神气质成因以及更多相关作品的情况。内容深度挖掘不足,就难以实现通过大学语文课程使学生建立起文学知识体系的教学目的。

此外,内容深度不够还表现在该课程的课余延展不足。体育类高校学生的共性是能够在课上积极配合教师授课,做能力范围内的互动,但很多情况是,学生只愿意就感兴趣的信息点进行自主延展,对知识难点刻意回避。分析发现,学生普遍对自己已经掌握的知识或者之前关注较多的兴趣点非常愿意配合互动,但对于生疏的信息和应知应会点存在强烈的畏难情绪。对于语文基础相对薄弱的体育类高校学生而言,积极主动配合是提升其语文能力的重要前提。而与综合类院校和常规专业相比,大量的专业训练内容使体育及相关专业的学生存在精力不充沛的现象。大学语文的课后作业落实不好,除与期末(或平时)成绩直接相关的内容外,作业很难得到大范围响应。

2 使用思维工具的必要性与可行性分析

基于上述分析,体育类高校在大学语文课程的开展方面有优势也有不足。优势在于,能够充分意识到大学语文课程在大学生素质养成方面的重要作用,并作为必修课在全员范围内开设,且课堂教学的互动性优势明显。然而,事实上很难通过有限的课时量和蜻蜓点水的内容来实现提高素养的目的,表面上呈现出来的活跃的课堂气氛并不能切实地帮助学生解决学习中存在的问题,学生在原始兴趣之余的主动学习缺乏动力和有效方法。在这样的情况下,引入思维工具显得十分必要。

2.1 使用思维工具的必要性

首先,如前所述,“工具+素养”模式的大学语文课程普遍适用于各所体育类高校。其中的工具性不是提倡海量知识点的堆砌,因为简单的数量叠加不是大学语文与中学语文的主要差别,大学语文应当着重培养学生使用工具的能力。通过大学语文课程的学习,工具性至少要在语言运用的能力和思维使用的能力两个维度上助力提高大学生的人文素养。强调学科工具性的关键在于使学生了解工具的性质,掌握各种工具的基础是了解和使用思维工具。

其次,掌握学习方法也离不开思维工具。大学语文课程内容中的文选部分因为要涉及到历朝历代的不同文体和名家的篇目,为顾全覆盖面只能舍弃知识的系统性。缺少系统性架构,文学本文只能是散点,如何能够将有限的文本和文学史对应起来,学习方法非常关键。思维工具有助于帮助学生发现实用且高效的学习方法。

再次,思维工具有助于教师对学生的启发式引导。虽然倡导素质教育和教育改革很多年,但很多时候课堂依然按传统方式进行,教师讲得多,学生研究得少。学生课余时间很少分配给基础的文化类课程,导致教师只能将知识的传授全部安排在课堂时间内,在有限的时间内知识点的灌输尚且时间不充裕,更不可能留出很多时间启发学生思考了。

古语云:工欲善其事,必先利其器。如果尝试转换思维方式,用宝贵的课上时间引导学生对学习方法和思维工具产生好奇,再将部分主要知识点用思维工具呈献给学生,就有可能产生事半功倍的效果。体育类高校部分学生的学习习惯差、学习方法不得当是影响大学语文课程教学效果的原因之一。大学语文课程的内容需要科学的思维方法和思维工具作为载体,这将有利于提升学生的思维能力和学习兴趣,进而提高其学习效率。

2.2 使用思维工具的可行性

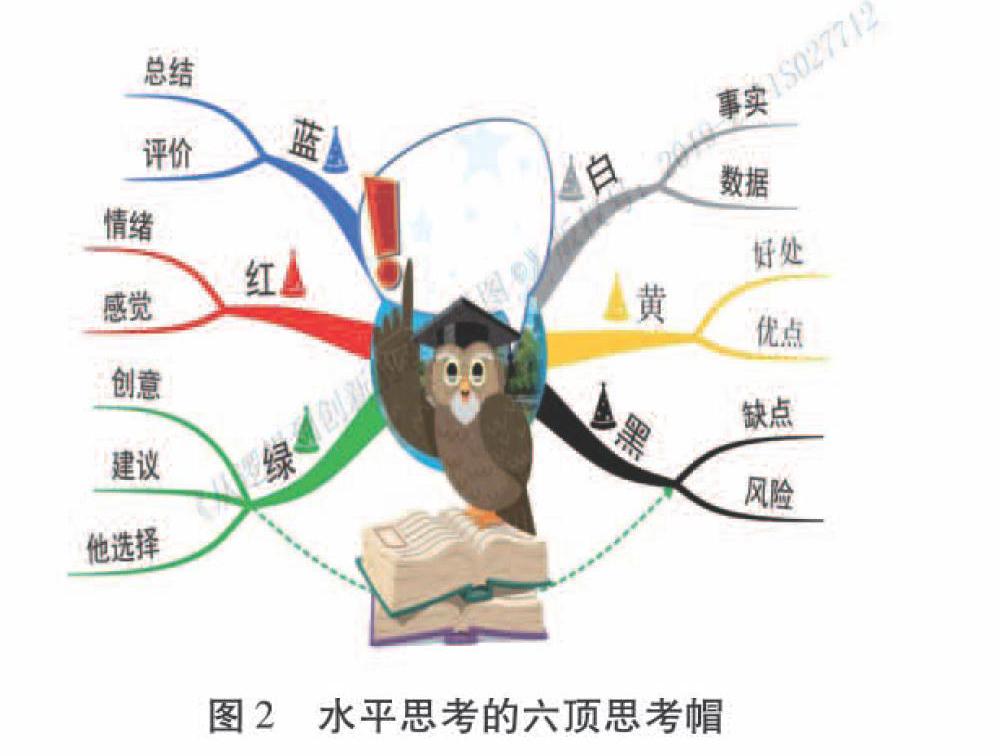

思维从根本上说是人的认识活动,思维能力通常体现在认识的准确性、深入性和创新性等方面,而思维工具因为符合人类大脑的规律而成为提升思维能力的重要工具。随着人类对大脑的认识越来越深入,中外专家研发出许多实用的思维工具,可以提高工作、学习和生活的效率。常见的思维工具有矩阵分析法(包括SWOT矩阵、急迫性-重要性矩阵等)、PDCA(Plan/Do/Check/Act)、费米推理、水平思考的六顶思考帽、结构性思维等等。对思维工具的学习不应盲从,就体育类高校的《大学语文》教学而言,思维导图、金字塔原理和六顶思考帽等思维工具能够在教师教学、学生自学和课堂互动等方面产生效果,下面将逐一分析。

2.2.1 思维导图

思维导图素有“瑞士军刀”之称,它是由英国“大脑先生”东尼·博赞发明的一种可视化的思维工具,主要运用发散与聚合调动大脑进行高效思维。该方法适用于听课、读书、整理学科知识、时间管理、构思作文和演讲等等方面,在信息输入、整理和呈现方面有特别的优势,是学习者公认的高效率學习法。

思维导图符合人脑的特点,它能够将负责与文字相关的内容“理性半脑”与负责图像、想象、创新的“感性半脑”有机结合,促进语文知识的理解和记忆。语文知识的输入方式主要是文字,将其与图片形象联系起来,将大幅度提升学生的学习效率,提升其学习通识课程的自我效能感,进而激发出广泛的学习兴趣。思维导图的有效使用,至少能够在快速阅读、超强记忆和逻辑思维等方面有所广益。对于体育类高校的学生而言,如何把形象思维和理性思维有机结合是提高其学习效率的关键点,思维导图不但能够实现两种类型思维的有效配合,还能够激发体育类学生的学习兴趣。

2.2.2 金字塔原理

巴巴拉·明托的金字塔原理是一项层次性、结构化的思考、沟通技术,可以用于

结构化的写作过程。金字塔原理是“以结果为导向之论述过程”“以结论为导向之逻辑推理程序”,其中,越往金字塔上层的内容价值越高。此外,根据归纳法与MECE原则(即Mutually Exclusive Collectively Exhaustive),支持结论的每一个推论的子推论间均保持“相互独立,完全穷尽”。该思维工具的优势在于可以在有限的时间内完成信息的有效传递。

金字塔原理的使用,一方面可以提升思维的严谨性,可以将思维发散的结果合理聚合,生成再次发散的思维起点,另一方面可以提高思维的效率,结论先行相当于把原本的开放式问答题转换成证明题,输出的难度就降低了。应用文部分的内容需要学生集中输出,而金字塔原理有助于帮助学生理清思路,克服畏难情绪。体育类高校学生并非一无所知,而是在很多情况下,其知识的覆盖面与通识教育的要求不吻合,这需要教师从学生擅长的领域切入并有效引导,使其实现对既有知识的恰当输出。

2.2.3 六顶思考帽

六顶思考帽,即“水平思考的六顶思考帽”,由“创新思维之父”爱德华·德·波诺博士首创。六顶帽子分别代表事物或事件的六个思考方面,使用时要求每次只能戴一顶帽子,所以每次只能思考问题的一个方面(如图二)。该工具对完整有序地分析执行方案或进行课堂讨论很有帮助,在促进合作、提高效率等方面有明显的效果。

大学语文的课堂上需要通过各种形式的互动激发学生的学习兴趣,引发其深层思考,进而实现举一反三,课堂(也有可能是课余学习小组中)的讨论应该是有结论、有效率的,掌握了“六顶思考帽”这一思维工具,知识分享和研讨的过程方能秩序井然。体育类高校的学生通常较为活跃,过分地发散会影响课堂效果和学生的学习效率,六顶思考帽这一思维工具可以较好地解决课堂管理的问题,同时,它还能多角度地挖掘学生的潜力,真正实现《大学语文》教学同人文素养提升有机结合。

3 思维工具的使用策略

思维工具与大学语文课程有机结合,能够深挖和延展有限的课堂内容。文学作品的创作背景、文学史地位、文艺批评等方面挖掘越深,学生受益越大;从知识输入到作品输出,从大纲内容到扩展篇目,延展的范围越广,课程的教学目标实现得越好。以下通过不同类型的课程内容来介绍思维工具在体育类高校《大学语文》课程中的使用策略:

3.1 文本分析:《我与地坛》的创作思路

史铁生的《我与地坛》的教学目标有三个方面,即:揣摩作者的深沉绵密而富有哲理的语言;体会苦难,提高面对苦难的承受能力;体味母爱的伟大,建立宽容待人的健康人生观。该文本内容较多,分七个部分,体育院校的《大学语文》课堂上,很难实现利用课堂时间反复阅读和多层次分析讲授。

思维导图的运用,可以从“六感”的角度启发、调动学生的思考。(1)小组绘制:笼统地感同身受很难实现,建议可以通过学习小组绘制《史铁生的一天》思维导图,“看到”作者所见,“听到”作者所闻,“摸到”作者所触,从各个方面调动大脑的积极性,实现与作者的精神交流。这个部分的实操可以结合学生的运动训练日常加以启发,有助于实现情感共鸣。(2)展示与交流:通过学生代表的呈现,了解学生的掌握情况,呈现的环节既可以锻炼表达和再创作能力,又可以通过小组之间的对比交流来提高学生的分析能力,一举多得。代表发言、小组竞争等形式能够较好地调动体育生的学习情绪,进而提高其参与热情。

思维导图环节耗时35~45min,其中布置任务和教师导读累计不超过5min,学生小组研讨内容、整理思路、绘制导图控制在20min左右,10~20min时间用于学生代表呈现和交流。需要准备的材料有大白纸、彩笔、N次贴等。为节约课上时间,需要根据学生人数将教师桌椅摆放成岛状,课后可根据教室情况有选择地展示课堂作品。课后作业的布置可以采用导图鉴赏的形式,形成口头或书面报告。

3.2 应用文写作:《计划》的行文结构

对于体育生来讲,应用文写作的难度较大,学生普遍存在畏难情绪。计划是应用文教学部分中的重要文种,也是学生学习过程中感到最为棘手的部分。教师需要引导学生改变先前流水账式的写作方式,使学生明确计划写作的初衷,提高其实操能力。

金字塔原理的使用,能够建立以结果为导向的构思过程和写作过程。处于金字塔塔顶的应该是计划实施后达到的目的和效果;为了实现最高目标,要从哪几个方面入手,应该考虑到的几个方面应该处于金字塔的塔顶之下一层;实现每个方面提升的具体方案有哪些、量是怎样的,这些都要在其再下一层分析陈列,这个层面当然也要考虑到各项的占比情况及实施顺序。

计划的结构不应对形式框架完全套作,而要将结构意识根植于写作者的心中,只有这样,才能使阅读者首先看到期待的结论,即计划者预期达到什么程度。由于大学生多是缺乏社会实践经验的,传统课堂上的“换位思考”(学生模拟领导阅读下属的计划)环节中感受不深,且不容易找到解决的办法,金字塔原理的运用可以较快地达成这一目标。

3.3 课堂讨论:《长恨歌》的作品主题

白居易的抒情叙事长诗《长恨歌》的教学重点之一是分析这首诗的主题。通过对诗句的通读和学习,学生能够建立起初步认识,但未必全面、深刻。既往教学中,教师通过讨论的方式引导学生得到答案,但讨论的过程中体育生非常容易跑题,使这个环节用时过长、节奏拖沓。

水平思考的六顶思考帽适用于课堂上的主题讨论。小组第一发言人先戴蓝帽明确讨论任务,控制讨论中各环节的时间(通常由讨论小组组长担任);然后戴白帽,组员陈述已知的与主题有关的事实、数据和细节(如李隆基和杨玉环的情感经历程,李、杨事件发生的年代背景等);接下来集体戴绿帽,用发散的方法分析这首诗的创作主题,尽可能多想多说,这个环节可以说出所有的“不同意见”;没有新想法出现时戴红帽(唯一有时间限制的一轮),每人5秒钟,只说自己同意绿帽环节中的哪一种(或几种)看法,不做解释;集中组员的观点,先后戴上黄帽想观点的优势(为什么能成立)、戴上黑帽想劣势(是不是不应该得出这个结论),无争议后负责人戴蓝帽总结本组的讨论结果。

實践中检验证实,使用六顶思考帽进行《长恨歌》主题的讨论至少可以节省三分之一的时间,较之传统的讨论方式,结论往往更全面。

4 结 语

本文讨论了体育类高校大学语文课程中存在的问题,分析了在教学中使用思维工具的必要性和可行性,并以三种课型为例拟提出思维工具的使用策略。目前的教学中,思维工具的使用普遍不足,尽管大学语文课程的效率不尽如人意,但教师也很难花费大块时间来讲解思维工具的使用和尝试在实践中不断精进。也正因此,本文在众多思维工具中优选思维导图、金字塔原理、六顶思考帽等三种,并结合教学内容做了案例分析。大学语文课程与思维工具的结合是师生提升方法和思维能力的起点,未来将在更多学科的实践中受益。

参考文献:

[1] 杨洋,徐妹妍.思维导图在大学语文长文本教学中的应用研究[J].哈尔滨应用技术学院学报,2019(3):34-36.

[2] 金云琴.大学语文学科核心素养的概念与结构[J].黑龙江高教研究,2019(4):148-151.

[3] 刘金华,牛文倩.人文与工具: 大学语文教学构建的平衡点检视[J].黑龙江高教研究,2018(3):152-155.

[4] 杨洋.浅谈体育院校大学语文教学的创新[J].当代教研论丛,2017(9):122-125.

[5] 连静.体育院校“大学语文”课程教学改革对策研究[J].哈尔滨体育学院学报,2014(2):70-74.

[6] 朱志强,杜春华,连静,等.文化强国战略背景下的体育院校学生人文素质教育研究[J].哈尔滨体育学院学报,2014(1):13-17.

[7] 舒刚民.问题与策略:学校体育“育人”的实践分析[J].哈尔滨体育学院学报,2021(1):18-24.

[8] 朱佳滨,杜唯,钱宝山,等. 新《国标》下东北体育院校冰雪专业人才培养模式创新研究[J].哈尔滨体育学院学报,2019(4):1-5.

[9] 王守强. 职业院校体育教学对学生独立精神和创新意识的培养[J].哈尔滨体育学院学报,2021(2):73-77.