新世纪国内脱贫攻坚研究的现状、热点和趋势(2000-2020)

——基于citespace知识图谱的可视化分析

刘水波

(西南政法大学 马克思主义学院,重庆 401120)

在中华民族漫长的历史进程中,贫困问题一直如影随形。1994年国务院制定《国家八七攻坚计划》,决定用7年时间(1994-2000)基本解决全国农村8000万贫困人口的温饱问题,并取得了重要的阶段性扶贫成果。进入21世纪,头二十年是中国综合国力快速发展的战略机遇期。这一时期随着居民收入水平的提高和社会环境的改变,人民的生活水平有了普遍的、明显的改善,绝大多数人民享受到了国家改革发展带来的红利。但也需要认识到,仍然有部分地区发展长期滞后、部分人的生活水平长期处于贫困状态。同时,贫困的样态和阻碍脱贫减贫的因素也有了新的变化。学界对这一现实情况也给予了关注,并产生了一些科研成果,但前期科研成果数量较少。十八大以来,从根本上解决贫困问题成为了国家发展的重要战略考量,特别是2013年习近平总书记提出“精准扶贫”思想后,学界对于扶贫、脱贫、减贫等问题的研究全面铺开,科研成果快速涌现。2020年5月,习近平总书记在山西考察时强调:“今年是决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会的收官之年,要千方百计巩固好脱贫攻坚成果。”[1]伴随这一战斗号角,学界也集中力量攻坚克难。

为了廓清脱贫攻坚研究中的方向困惑、勾勒脱贫攻坚研究样态和演进历程、助力丰富脱贫攻坚理论内涵和外延,推动脱贫攻坚与其他发展战略协同研究,笔者从定量分析的角度出发,对这二十年以来的科研成果进行二次梳理与研究,尝试利用多种数据从多个角度对其进行回顾总结,力求为后续研究提供有益参考。

一、研究方法与数据处理

(一)研究方法和工具

文章采用Excel图表对本世纪头二十年即2000年至2020年间发表的关于脱贫攻坚的文献进行了年度发文量统计、关键词频数统计、高频次被引文献统计。再结合citespace(5.6.R4)可视化软件对这二十年间关于这一主题的文献进行了作者共现分析、关键词共现分析、关键词时区分析和发文机构共现分析,直观反映出本世纪头二十年国内关于脱贫攻坚问题的研究样态。

(二)数据收集与处理

在中国知网(CNKI)数据库平台上采用高级检索方式,检索篇名设置为“脱贫攻坚”,时间设置为2000-2020年(截止2020年7月),期刊来源设置为核心期刊和CSSCI,共检索到文献445篇,剔除其中的会议记录、通讯公告、讲话稿、人物宣传等无关文献,最后得到有效文献373篇。

二、脱贫攻坚研究的趋势和热点

(一)总体发展趋势

结合CNKI提供的可视化分析结果,如图1所示,可以看出国内关于脱贫攻坚问题的研究文献最早出现在2009年,分别为蔡和、庞岩所作《做好扶贫档案工作,服务脱贫攻坚工程》以及吴春梅、路宏伟所作《江苏“脱贫攻坚”工程解读》,2010年有1篇文献,之后关于脱贫攻坚主题的文献几乎在学界“消失”了。直到2015年,这一研究领域迎来新起点,有2篇关于这一主题的文献。2016年相关文献数量开始腾飞,达到37篇。2017年大幅增长到80篇,2018年82篇,2019年128篇。进入2020年,截止7月,相关文献数量已经达到了155篇,预计还会持续增加。这一变化趋势显然与党中央、国务院于2015年11月颁布的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》密切相关。这一文件作为指导当时和今后一个时期脱贫攻坚的纲领性文件对学界展开相关研究奠定了基调、提供了思路、指明了方向。从一个侧面也反映出脱贫攻坚研究具有较强的政策性和时效性。

图1 2000-2020年关于脱贫攻坚的文献年度分布 图2 关键词共现知识图谱

(二)研究热点可视化分析

通过关键词共现、关键词时区、关键词突现、高频次被引文献可以直观反映该领域的研究热点。

1.关键词共现知识图谱

利用citespace软件对文献中出现的关键词进行分析,绘制出关键词共现知识图谱,可以直观反映热点关键词和热点研究主题。参数设置为TopN=50,时间切片为1年。如图2所示,得到结点256个,连线487条,网络密度0.0149。图中结点大小表示关键词出现的频次,频次越高结点越大。连线代表关键词之间有联系,连线的粗细代表联系的紧密程度,连线越粗联系越紧密。脱贫攻坚、精准扶贫、攻坚战、乡村振兴、全面建成小康社会、习近平总书记等关键词出现频次很高,说明是热点研究对象,扶贫开发与精准发力、金融扶贫与扶贫资金、习近平总书记与攻坚战、建档立卡与贫困户等关键词之间联系紧密,说明这些关键词经常同时出现。在此基础上利用Excel表格对关键词频次、中心度进行了统计。如表1所示,该表呈现了出现频次最高的前十大核心关键词。频次代表关键词出现的次数,中心度表示某一关键词在所有关键词中的地位,通常情况下中心度和频次呈正相关。

表1 十大核心关键词统计

表1反映出脱贫攻坚、精准扶贫、乡村振兴等关键词是该研究领域的热点关键词,相关研究主要围绕这些问题展开。关键词共现知识图谱反映出关于脱贫攻坚的研究文献涉及的领域较为广泛,包括财政政策、地区差异、产业建设、扶贫方式与策略等,学界积极响应党中央政策,从不同的专业角度探讨脱贫攻坚问题,探索制约实现脱贫攻坚的难点,更好地协调解决全面建成小康社会道路上遇到的问题,为实现脱贫攻坚与全面建成小康社会提供了理论与策略支持。

2.关键词时区和关键词突现知识图谱

关键词时区知识图谱可以展示关键词随时间的变化历程,反映不同时期关键词热度的变化(见图3)。关键词结点所处的时区表示该关键词首次出现的时间,关键词结点之间的连线表示二者存在联系。借助这样的图谱可以直观地研究某一主题的前沿热点和各热点之间的关系。可以发现在2015年11月党中央、国务院颁布《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》之后,学界对于脱贫攻坚的研究陡然升温,许多重要的关键词都在次年涌现出来,如脱贫攻坚、全面建成小康社会、精准扶贫、扶贫开发等。热点关键词从“脱贫攻坚”到“精准扶贫”再到“乡村振兴”,逐步演进,折射出国家政策的不断跟进完善。再结合关键词突现知识图谱可以看出乡村振兴这一关键词首次出现在2019年,2020年热度持续上升,可以预见在未来一段时间内乡村振兴相关问题依然会是学界研究的热点前沿(见图4)。

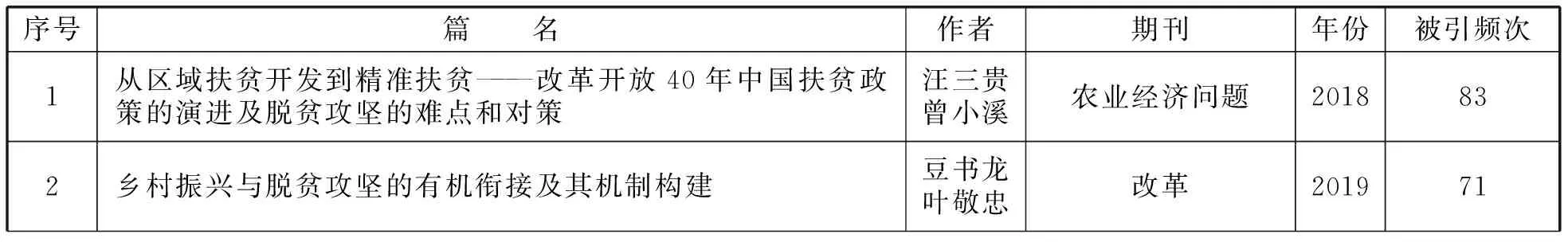

3.高频次被引文献分析

文献的被引频次体现了学界对于该文献的认可和重视,它具有典型性和代表性,可为其他学者的研究提供借鉴和参考。

从表2可以看出,汪三贵的文章被引频次最高,达到83次,他的另一篇文章被引频次也达到了28次。黄承伟也有2篇高频次被引文献,被引频次分别为65次和60次。而且表2所列文章都是近三年发布的,它们在较短时间内被多次引用,一方面说明这些文章颇有见地,另一方面也说明该领域是近年来学界研究的热点场域。

表2 十大高频次被引文献统计

表2(续)

(三)研究主体可视化分析

通过作者共现和研究机构共现可以反映出研究主体在该研究领域上的合作情况、资源共享情况以及研究群体的分布。

1.作者共现知识图谱

作者共现知识图谱呈现了这一研究领域的主要作者分布情况,有助于了解该领域科研力量的集中情况。在得到的作者共现知识图谱中共有结点164个,连线50条。如图5所示。就发文量而言,排名前五的作者依次为黄承伟(8篇),左停(6篇),王志章(3篇),陈祎(3篇),李若鹏(3篇)。其他作者发文1篇到3篇不等。分析图像可以发现,学界对该领域的研究并没有形成围绕某些作者的核心群体,各作者之间的联系较少,仅冯紫曦和汪三贵、李金龙和刘巧兰、兰剑和慈勤英等之间存在联系。方震海、庄伟、刘晓莲、宁戈等学者之间形成了学术共同体。这样的研究现状表明对脱贫攻坚的研究还没有实现资源共享,学者之间缺乏合作,有待形成更多、更紧密的学术共同体。

2.研究机构共现知识图谱

从研究机构共现知识图谱可以看出,中国农业大学人文与发展学院、中国人民大学农业与农村发展学院、吉林大学马克思主义学院、国务院扶贫办全国扶贫宣传教育中心等是该研究领域的核心研究机构,他们的发文量都在4篇以上,中国农业大学人文与发展学院的发文量达到了8篇。就各机构合作情况来看,形成了以中国农业大学人文与发展学院为中心,中国人民大学农业与农村发展学院、中国人民大学中国扶贫研究院、中国人民大学中国合作社研究院相联系的合作研究网络,联系较为密切。此外,武汉大学社会学系和西南大学文化与社会发展学院、江西农业大学乡村振兴研究院与江西现代农业及优势产业可持续发展决策支持协同创新中心也存在一些合作关系。但总体来讲,多数研究机构都处于“各自为战”的状态,属于独立研究,彼此之间缺乏合作。

三、总结与展望

2020年是全面建成小康社会的收官之年,虽然受年初新冠肺炎疫情的影响,各地脱贫攻坚的进展有所放缓,但党中央运筹帷幄、精准部署、全力跟进,使疫情防控和脱贫攻坚齐头并进,为顺利实现今年的脱贫减贫目标奠定了坚实基础。脱贫攻坚研究经过多年发展,已经在理论上取得了大量成果,这些成果又指导脱贫攻坚实践的开展,为我国脱贫攻坚事业保驾护航。

(一)研究总结

通过对相关文献进行梳理总结,现阶段学界对于脱贫攻坚的研究成果是丰富的,研究主线是清晰的,但也存在研究主体缺乏合作、中青年学者偏少等不足。

1.研究成果丰富,主线清晰

通过研究热点可视化分析可以发现自《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》发布之后,学界对于脱贫攻坚问题的研究进入快速发展通道,相关文献在后续几年大量涌现,保持着较高的增长水平。借助关键词共现、关键词时区以及关键词突现知识图谱可以直观地看出研究热点集中在脱贫攻坚、精准扶贫、乡村振兴、扶贫开发、全面建成小康社会等方向。同时也揭示了脱贫攻坚研究的发展脉络——研究场域由初期的点状分散式向后期的面状集群式演进,初期研究集中在党中央关于脱贫攻坚的政策以及习近平总书记关于脱贫攻坚和精准扶贫的重要论述之上。中期研究场域逐渐铺开,开始涉及一些基层性质的、实践性较强的话题,如财政政策对脱贫攻坚和精准扶贫的影响、产业扶贫、互联网助力脱贫攻坚等方面。后期研究场域进一步丰富,围绕贫困地区和贫困人口这一中心,各行各业都结合自己的特点为脱贫攻坚出谋划策,为改善贫困地区面貌、提高并保障贫困人口的生活质量在理论和实践上做了大量研究,把脱贫攻坚研究进一步具体化,使之更具有针对性和可操作性。总体上,学界已形成了这样一条研究主线:何为脱贫攻坚→采取怎样的方式脱贫攻坚→民族地区和深度贫困地区需要采用哪些非常规手段→如何培育贫困人口的内生动力和自我发展能力→乡村振兴助力脱贫攻坚。[2]

2.合作研究缺乏,群体单一

通过研究主体可视化分析可以发现国内关于脱贫攻坚问题的研究还没有形成主力团队和核心群体,研究主体之间的资源共建共享是不充分的,大多数的研究主体长期处于分散作战的境况中,这种局面长期存在且不利于研究的持续开展——研究主体之间缺乏合作则研究的深度必然会受到限制,用力分散则易使研究面太过宽泛,难以聚焦,甚至超出国家政策指导范围。最终结果就是导致研究主体的影响力和研究成果的说服力下降。而就作者群体而言,通过收集背景资料,发现中青年学者对这一研究领域的文献贡献量不足,特别是高质量的、受学界广泛认可的、被引用频次较高的文献较为缺乏。以表2罗列的十大高频次被引文献为例,第一作者年龄55岁以上的占比超过9成,老一辈知名学者长期占据主要地位。从长远来看,这一现状对脱贫攻坚研究的持续深入开展是不利的,中青年学者占比少,发文量低,影响力不足,成长缓慢,而中青年学者理应成为这一研究领域的中坚力量,承担起更多科研任务和社会责任。

(二)研究展望

坚决打赢脱贫攻坚战是确保2020年全面建成小康社会的根本保障,是实现“两个一百年”奋斗目标的重要前期铺垫。如期打赢脱贫攻坚战对全党、全国、全社会都有重大意义:从历史维度看,如期打赢脱贫攻坚战将首次消除困扰中华民族几千年的绝对贫困问题;从政治维度看,让包括所有贫困人口在内的全国人民共同迈入小康社会是我们党对全国人民的庄严承诺;从发展维度看,打赢脱贫攻坚战是我国发展必须完成的底线任务。[3]因此对于脱贫攻坚的研究是学界响应中央政策、积极献言献策、承担社会责任的题中应有之义,未来一段时间具有前瞻性和创新性、问题导向明确的优秀科研成果预期还会出现。

1.聚焦巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接

国务院扶贫开发领导小组组长胡春华在2018年全国扶贫开发工作会议上强调,“要加大深度贫困地区和特殊贫困群体脱贫攻坚力度,要做好脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接……增强贫困地区、贫困群众脱贫内生动力和自我发展能力。”[4]十九大之后党和国家集中精力擘画乡村振兴战略,随着2018年9月《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》的出台,乡村振兴战略上升到国家战略高度。十九届五中全会提出要走中国特色社会主义乡村振兴道路,全面实施乡村振兴战略。乡村兴则国家兴。实现全面建成小康社会宏伟目标,最艰巨最繁重的任务在乡村,最广泛最深厚的根基在乡村,最大的潜力和后劲也在乡村。以乡村为突破口才能更好更快地解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。乡村振兴战略“是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求,具有重大的现实意义和深远的历史意义。”[5]实施中国特色社会主义乡村振兴战略,要以“强化以工补农、以城带乡,推动形成工农互补、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系”[6]12-13为指导,同时在乡村地区处理好人、地、钱三者之间的关系,破除城乡二元土地制度,促进农村土地自由流动,增加农民财产性收入。这既是乡村问题的根结,也是实现乡村发展的突破口之一。人口结构、土地资源利用、利益分配一直是困扰乡村发展的核心因素,如何改善乡村地区人口老龄化、空心化现象;如何盘活土地资源、建立城乡统一的建设用地市场;如何分配乡村资源收益红利、使尽可能多的农民增收致富。把这些问题解决好乡村振兴才大有可为。这就为学界开展相关研究提供了广阔的天地:脱贫攻坚与乡村振兴衔接路径研究、新型工农城乡关系研究、农村资源调度使用策略研究、乡村振兴的评价体系研究、乡村振兴的内生动力研究等领域都值得学界倾注研究资源。[7]

2.凝视后脱贫时代和相对贫困治理

国际社会通常将贫困界定为相对贫困和绝对贫困两种状态,前者以某一具体社会的平均生活水平为参考,低于这一水平可视为相对贫困,这种界定常见于中等收入及发达国家;后者以满足人的基本或最低生活需求为参考,若不能满足这些需求可视为绝对贫困,这一界定常见于发展中国家。随着经济的持续发展,中国实质上已经迈入了中等收入国家行列,在今年完成全面建成小康社会宏伟目标后,中国将在历史上首次消除绝对贫困。中国社会可能进入一个后脱贫时代。就社会现实而言,相对贫困就会成为且理应成为社会关注的下一个焦点,中国社会将要面对的是“小康中的贫困”[8],贫困治理目标也将从改善人的生存境遇转变到关注人的生活质量和发展前景。[9]在后脱贫时代,面对深刻变化的贫困治理对象、目标和内容,如何从中国的实际情况出发厘清贫困治理先后关系;如何制定新的贫困标准和贫困治理新方案;在农村脱贫攻坚取得决定性胜利后如何应对城市中的贫困样态;经济贫困缓解后如何纾解医疗、文化、教育等方面的贫困。这些是摆在学界面前的、需要预研预判的问题。此外,习近平总书记曾强调:“只有首先摆脱头脑中的‘贫困’才能走上富裕繁荣之路”[9],如何摆正经济脱贫和精神脱贫的关系,根除部分贫困人口“等靠要”的思想痼疾,激励长期徘徊在贫困线边缘人群的脱贫内生动力,把被动脱贫转化为主动致富。这也需要学界开展更多的调研,形成更多学理支撑。通过对这些问题的研究也将丰富和发展马克思主义贫困治理理论内涵,丰富和发展中国特设社会主义理论实践。

3.关注稳定脱贫和防止返贫机制建设

习近平总书记在十九届五中全会上讲到:“全面建成小康社会后,我们将开启全面建设社会主义现代化国家新征程”。[6]86新征程意味着新阶段、新理念、新格局。虽然“在全面建成小康社会之后,脱贫攻坚问题不太可能再像现在一样受到如此高的重视”[10],但这并不意味着贫困在中国就此消失。贫困治理是一个长期的资金、人力投入的过程,不仅仅是一条红线或者一串数字,需要时刻关注基层的实际情况,密切关注重点人群和重点地区返贫问题。十九届四中全会强调要建立解决相对贫困的长效机制,巩固脱贫攻坚成果。十九届五中全会强调要建立农村低收入人口和欠发达地区帮扶机制,保持财政投入总体稳定,接续推进脱贫地区发展。脱贫攻坚的奋斗史和小康社会的建成史就是一部制度文明的演化史、国家治理的变迁史。[11]国家层面应从推进国家治理体系和治理能力现代化的角度谋篇布局,通过制度建设来引导完善覆盖全民的社会保障体系,让社会保障、社会救助、社会福利等制度成为纾解相对贫困、防止反贫的第一道坚实防线,“以制度的根本性力量来保障反贫的彻底性。”[11]决胜脱贫攻坚和实现全面建成小康社会的过程需要源源不断的制度支持来为既有成果塑形,“善制”才是稳定脱贫和防止返贫的坚实根基。更重要的是,有了“善制”还需要有对“善制”的贯彻落实。习近平总书记强调:“制定制度很重要,更重要的是抓落实。”[10]制度的生命力在于执行,对“善制”执行越有力,越能彰显“善制”的优越性。在广大基层,需要落实对制度执行的监督问责,通过广泛深刻的程序性制度建设来疏通制度输送管道,使制度的效能在社会治理的每一层级都得到最大发挥。十九届五中全会强调要“持续纠治形式主义和官僚主义……完善党和国家监督体系”,[6]67合力维护制度的严肃性、权威性,进而反哺制度建设的科学性。如何建构这样的监督问责体系;程序性制度建设如何开展;什么样的制度建设可以减少贫困的存量、预防未来贫困的增量;[12]这同样是学界在后脱贫时代需要关注和应对的一个问题。通过对这些问题的研究可以从一个侧面为实现国家治理体系和治理能力现代化提供借鉴参考。

4.着眼共商共研且群体多样的研究生态构建

针对目前该研究领域研究主体缺乏合作的现状,可预见学界会开展更多的学术交流研讨会,增进各研究机构和学者之间的交流分享,对共同关心的问题形成科研信息通、科研平台通、科研人员通的“三通”研究局面,同一研究领域形成“跨地域、跨专业、跨机构”的“三跨”研究样态[13],促进研究资源在研究主体间顺畅流动,改善研究生态微循环,形成更多有影响力、有创造力、有前瞻性的学术共同体,助推脱贫攻坚研究在全面建成小康社会语境下实现对社会现实问题的积极观照。作为一个热点研究领域,脱贫攻坚这一时代命题在广大中青年学者中间有广泛的研究基础,对广大中青年学者有鲜明的吸引力和感召力。中青年学者群体具有精力充沛、创新意识强烈、对新事物敏感等优势,将这些优势用于学术研究中将会产生积极的作用,催生出一批高质量的科研成果。学界也应该给予这一群体更多机会和关注,培养一批有问题意识、创新意识、进取意识、学术能力过硬的中青年学术骨干。预期在未来一段时间,通过更多学术历练和学术积淀后,这一群体会成为该研究领域的可靠中坚,进而形成老中青三代学者比例协调、互学互鉴、前后相继的可持续发展的研究生态。

在新世纪头二十年里,中国社会在脱贫减贫方面取得了举世瞩目的伟大成就,积累了丰富的贫困治理经验。在“十三五”期间顺利实现了五千五百五十七万农村贫困人口脱贫,全面建成小康社会胜利在望,这是中华民族历史上浓墨重彩的一笔。学界通过大量的研究完善了脱贫攻坚理论策略,丰富了脱贫攻坚实践内涵。期待在未来一段时间通过更多的合作研究,群策群力,把握时代脉搏,跟踪政策走向,在和谐的研究生态中为决胜脱贫攻坚、实现全面建成小康社会、落实乡村振兴战略部署贡献更多智慧,为解决中国社会在后脱贫时代可能面临的问题做预研预判,为开启全面建设社会主义现代化国家新征程添火拾柴。