脑梗死危重症患者凝血功能异常的诊治及对预后的影响

尚少红

(首都医科大学石景山教学医院北京市石景山医院急诊科 北京 100043)

及时掌握危重症脑梗死患者凝血功能情况,对于抢救和预后意义重大。临床研究表明,不同程度的脑梗死患者预后存在差异。为更好地寻求危重症脑梗死患者的治疗方案,因而开展此次临床研究,现将相关数据及资料进行如下汇报。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年—2020年我院收治的84例脑梗死危重症患者作为研究对象根据是否出现继发性出血情况,将未发生的34例患者纳入对照组,出现继发性出血的50例患者纳入研究组。

纳入标准:(1)所有患者经临床诊断符合脑梗死诊断标准,且病情属危重症;(2)患者家属同意参与此次研究,并签订相关知情书。

排除标准:(1)患者近期存在抗凝血治疗行为;(2)患者合并患有会对凝血功能造成影响的相关疾病;(3)妊娠期及哺乳期妇女;(4)患者入院后3 d内死亡。

对照组患者性别占比为(男:女)16:18,最大74岁,最小19岁,平均年龄(54.17±5.13)岁。研究组患者性别占比为(男:女)24:26,最大71岁,最小20岁,平均年龄(54.52±5.07)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

采用德国BE公司生产的全自动血凝仪对患者凝血功能指标进行检测,具体操作如下:分别于入院4 h、12 h、24 h、48 h、72 h经静脉采集血液样本3.6 mL,加入抗凝管摇匀后,进行离心处理,转速调至3000 r/min,取血浆上机检测相关指标[1]。于患者入院治疗后,评估患者预后情况。

1.3 观察指标

1.3.1凝血功能指标 凝血功能指标包括:凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、凝血酶时间以及D-二聚体。

1.3.2预后评估 入院治疗1个月后,采用GOS评分对患者预后情况进行评估,评分越低表明患者预后越差。1分表示死亡;2分表示患者处于植物生存状态,仅存在微小反应;3分表示患者为重度残疾,生活无法自理;4分表示轻度残疾,生活基本能够自理,但无法正常工作;5分表示康复良好,虽然存在轻度缺陷,但生活、工作恢复基本正常。

1.4 统计学方法

本研究中使用SPSS 20.0统计分析软件,计量资料用(± s)表示,应用t检验;计数资料用频数表示,采用χ2检验。当检验结果P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

2.1 两组患者各时间节点凝血酶原时间对比

在脑梗死入院12 h内,两组患者凝血酶原时间呈增加态势,12 h后,两组患者凝血酶原时间逐渐下降。但整个过程中,研究组患者凝血酶原时间均高于对照组,数据差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者各时间节点凝血酶原时间(± s,s)

表1 两组患者各时间节点凝血酶原时间(± s,s)

组别 例数 4 h 12 h 24 h 48 h 72 h研究组 50 16.7±1.617.9±1.815.9±2.115.1±1.414.0±1.7对照组 34 14.3±1.415.8±2.114.2±2.413.4±1.212.6±1.5 t 7.091 4.904 3.436 5.779 3.882 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

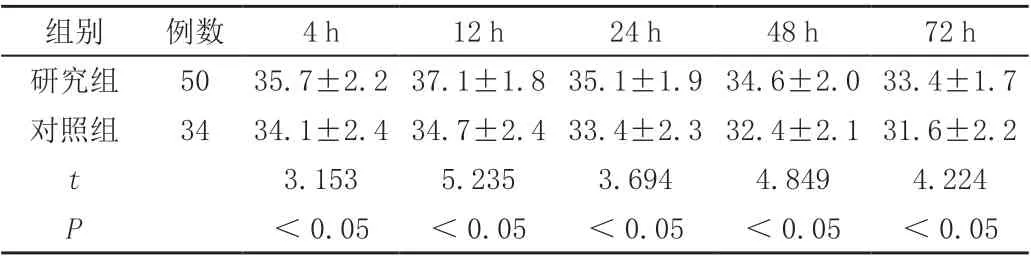

2.2 两组患者各时间节点活化部分凝血活酶时间对比

患者发生脑梗死入院12 h内,活化部分凝血活酶时间呈增加态势,12 h后,两组患者活化部分凝血活酶时间逐渐下降。但整个过程中,研究组患者活化部分凝血活酶时间均高于对照组,数据差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者各时间节点活化部分凝血活酶时间比较(± s,s)

表2 两组患者各时间节点活化部分凝血活酶时间比较(± s,s)

组别 例数 4 h 12 h 24 h 48 h 72 h研究组 50 35.7±2.237.1±1.835.1±1.934.6±2.033.4±1.7对照组 34 34.1±2.434.7±2.433.4±2.332.4±2.131.6±2.2 t 3.153 5.235 3.694 4.849 4.224 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

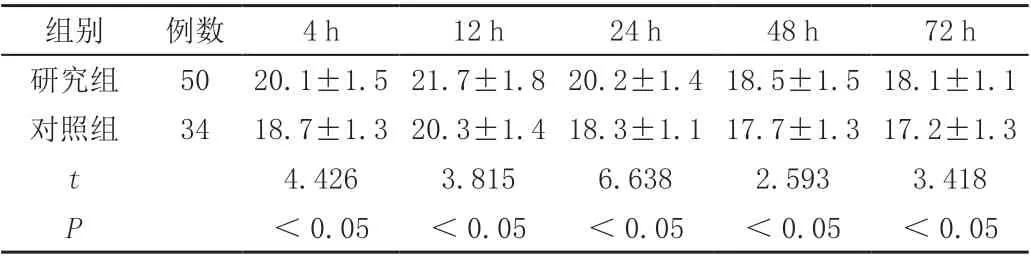

2.3 两组患者各时间节点凝血酶时间对比

患者发生脑梗死入院12 h内,凝血活酶时间呈增加态势,12 h后,两组患者凝血活酶时间逐渐下降。但整个过程中,研究组患者凝血活酶时间均高于对照组,数据差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者各时间节点凝血活酶时间比较(± s,s)

表3 两组患者各时间节点凝血活酶时间比较(± s,s)

组别 例数 4 h 12 h 24 h 48 h 72 h研究组 50 20.1±1.521.7±1.820.2±1.418.5±1.518.1±1.1对照组 34 18.7±1.320.3±1.418.3±1.117.7±1.317.2±1.3 t 4.426 3.815 6.638 2.593 3.418 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

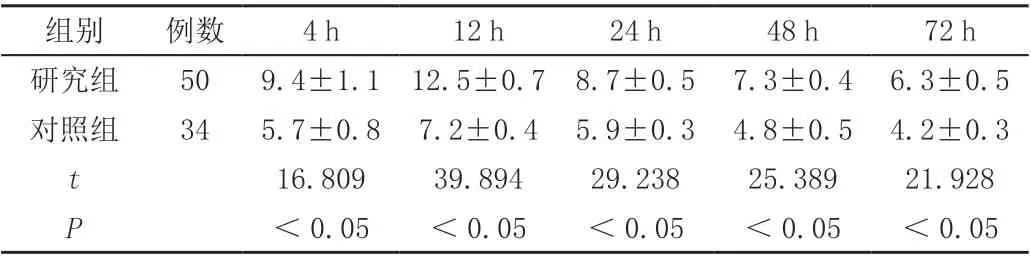

2.4 两组患者各时间节点D-二聚体水平对比

患者发生脑梗死入院12 h内,D-二聚体水平呈增加态势,12 h后,两组患者D-二聚体水平逐渐下降。但整个过程中,研究组患者D-二聚体水平均高于对照组,数据差异具有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者各时间节点D-二聚体水平对比[± s,(μg/L)]

表4 两组患者各时间节点D-二聚体水平对比[± s,(μg/L)]

组别 例数 4 h 12 h 24 h 48 h 72 h研究组 50 9.4±1.1 12.5±0.7 8.7±0.5 7.3±0.4 6.3±0.5对照组 34 5.7±0.8 7.2±0.4 5.9±0.3 4.8±0.5 4.2±0.3 t 16.809 39.894 29.238 25.389 21.928 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

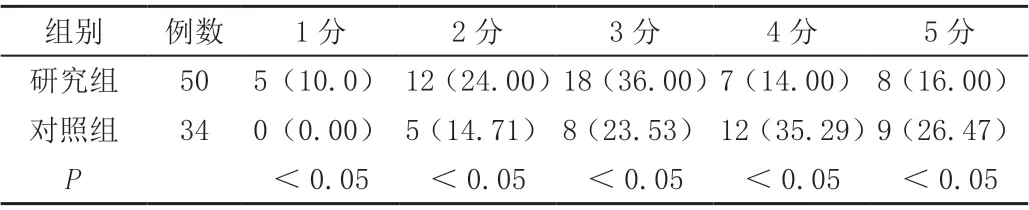

2.5 两组患者入院1月后预后评分对比

研究组患者GOS评分低于对照组,患者预后较差,数据差异具有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组患者入院1个月后预后评分对比[n(%)]

3.讨论

凝血功能异常是绝大多数危重症脑损伤患者常发并发症,导致这一情况发生的因素有很多,其中外源性凝血途径激活是导致凝血功能异常的主要因素[2]。

本结果显示,两组患者在入院12 h内凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、凝血活酶时间、D-二聚体水平达到峰值,并呈现上升趋势,但随着治疗的进行,患者凝血酶原时间逐渐下降,但从整体数据来看,研究组患者不同时间节点凝血酶原时间均高于对照组,这可能是因为患者发生脑梗死后会释放大量组织因子,并进入血液循环,从而刺激外源性凝血系统激活凝血酶原,致使患者血液循环处于高凝状态[3]。因脑梗死患者发生凝血功能障碍,导致机体长期处于高凝状态,极易出现DIC症状,再加之凝血酶的大量释放,促使炎性反应增加[4]。提示在脑梗死早期患者机体就处于高凝状态,机体随着凝血因子的消耗,逐渐转变为纤溶亢进状态,最终致使患者发生进行性出血损伤[5]。

综上所述,对于危重症脑梗死患者而言,其早期就可出现凝血功能异常情况,因此,需要尽早对患者凝血功能进行监测。