个体化血管内介入治疗椎动脉夹层动脉瘤

申 权,郑曲彬,杨维竹,林俊清,池 桢,郑 晖

(福建医科大学附属协和医院介入科,福建 福州 350001)

椎动脉夹层动脉瘤(vertebral artery dissecting aneurysm, VADA)可引起椎基底动脉系统缺血及蛛网膜下腔出血[1]。血管内介入治疗微创、疗效好,已成为治疗VADA的首选方法[2],主要术式包括载瘤动脉闭塞术及载瘤动脉重建术。本研究观察个体化血管内介入治疗VADA的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2016年1月—2020年6月38例VADA患者,男28例,女10例,年龄35~78岁,平均(54.2±24.3)岁;10例(10枚)动脉瘤破裂出血,Hunt-Hess分级Ⅰ级2例、Ⅱ级4例、Ⅲ级2例、Ⅳ级2例; 28例(33枚)动脉瘤无出血,其中25例有脑缺血症状,均存在椎基底动脉供血不足伴或不伴后循环脑梗死,3例无明显症状。共43枚动脉瘤,单侧33例、双侧5例,其中位于左椎动脉24枚、右椎动脉19枚,椎动脉V3段11枚、V4段32枚,其中19枚位于小脑后下动脉(posterior inferior cerebellar artery, PICA)近端,PICA 5枚、PICA远端8枚。

1.2 仪器与方法

1.2.1 介入操作 以GE 3100 Innova DSA机为介入引导设备。于患者全麻状态下穿刺右股动脉并置鞘,全身肝素化,行脑血管造影进一步明确VADA位置、大小、形态及其与PICA的关系,适当选取工作角度,先行造影明确诊断,观察病变部位、有无破裂出血等。

10枚动脉瘤破裂,其中6枚位于PICA近端,患侧椎动脉球囊闭塞试验显示健侧椎动脉对患侧PICA的代偿供血情况良好,行载瘤动脉闭塞术(闭塞组);1枚累及PICA、3枚累及PICA远端,行载瘤动脉重建术,以单支架辅助弹簧圈栓塞动脉瘤,并尽可能对动脉瘤行致密填塞。

28例中的33枚动脉瘤未破裂,对其均行载瘤动脉重建术,采用半释放或前释放技术,以单支架(LVIS或Enterprise支架)辅助弹簧圈栓塞3例(3枚)、双支架辅助弹簧圈栓塞20例(25枚)、三支架辅助弹簧圈栓塞5例(5枚)。

根据治疗方法及辅助支架数目,将43枚动脉瘤分为闭塞组(6枚)、单支架组(7枚)及双或多支架组(30枚)进行对比观察。

1.2.2 围手术期处理 对计划植入支架的未破裂动脉瘤患者,术前予阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg口服3~5天,术后继续给予6周,后长期服用阿司匹林(100 mg/天)。对动脉瘤破裂、需急诊植入支架患者,于释放第1枚支架前经静脉注入盐酸替罗非班[起始团注剂量为5 μg/kg体质量,于3 min内推注完毕,再以0.1 μg/(kg•min)速率持续泵入],术后予阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg(口服或鼻饲给药),6 h后停用替罗非班,予阿司匹林100 mg+氯吡格雷75 mg口服6周,后长期服用阿司匹林(100 mg/天)。

1.3 疗效评价及随访 术后即刻造影评估疗效,以VADA完全不显影为完全栓塞, VADA少量显影(栓塞≥90%)为次全栓塞, VADA部分显影(栓塞<90%)为部分栓塞。术后3个月、6个月、1年复查脑血管造影,评估栓塞效果,评价标准:治愈,与术后比较瘤体无显影;改善,与术后比较瘤体显影减少≥20%;稳定,与术后比较瘤体显影减少<20%或增加<20%;复发,与术后比较瘤体显影增加≥20%。同时于门诊或电话随访进行改良Rankin量表(modified Rankin scale, mRS)评分,以评估预后。

2 结果

2.1 治疗效果 43枚VADA中,37枚栓塞前造影表现为梭形扩张或偏心性瘤样扩张,6枚见假性动脉瘤征,伴或不伴近端和/或远端椎动脉狭窄。血管内治疗技术成功率100%(43/43)。术后即刻完全栓塞12枚,次全栓塞16枚,部分栓塞15枚。

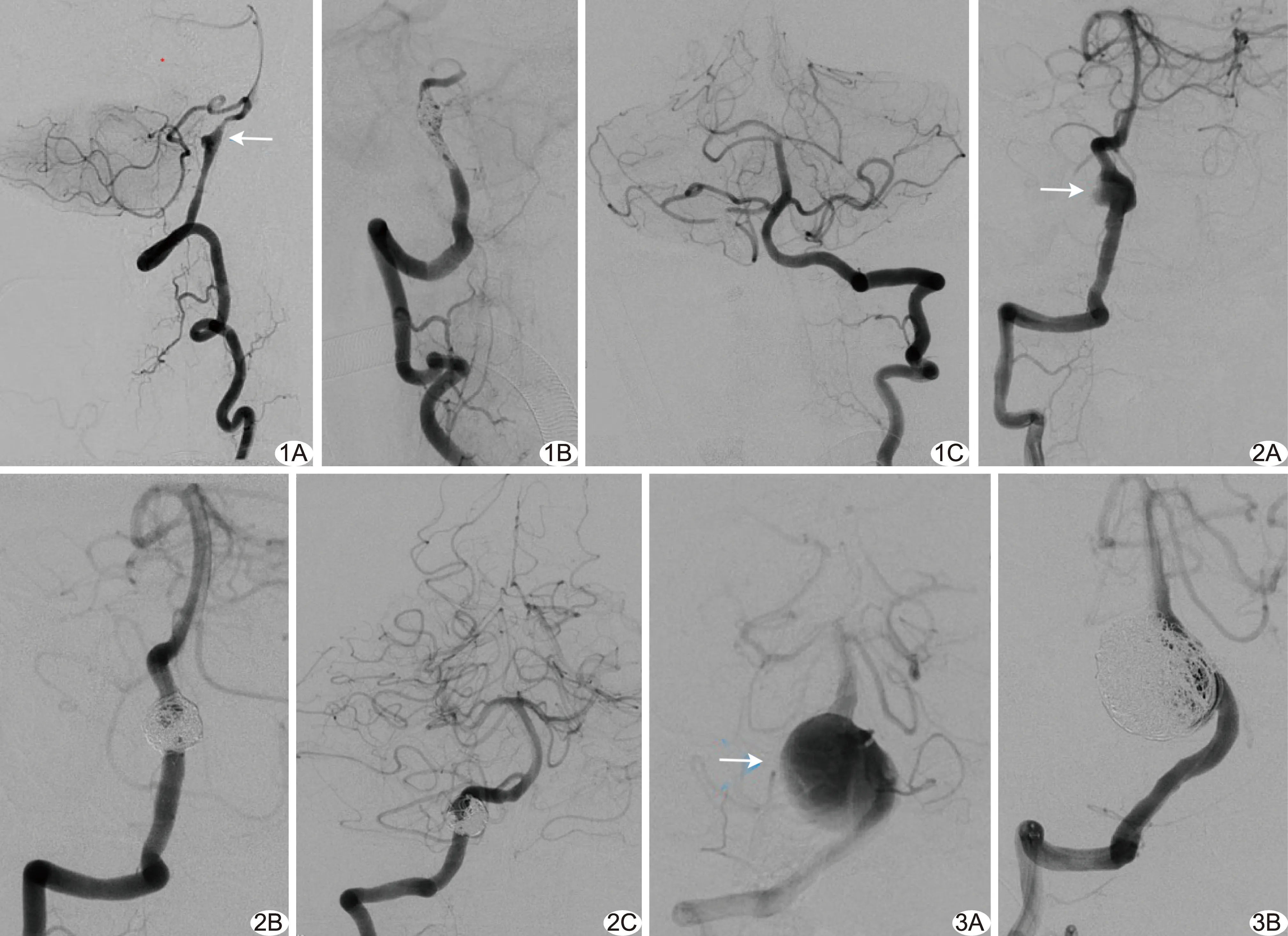

闭塞组6枚破裂出血VADA均位于椎动脉V4段,术后即刻造影均显示完全栓塞。单支架组7枚VADA中,4枚位于椎动脉V4段,均破裂出血,以弹簧圈尽量致密填塞动脉瘤,术后即刻造影提示完全栓塞1枚、次全栓塞3枚;另3枚位于V3段,术后即刻造影均显示部分栓塞。双或多支架组30枚VADA中,采用双支架辅助弹簧圈栓塞25枚,其中8枚位于V3段、17枚为V4段,术后即刻造影提示完全栓塞1枚、次全栓塞13枚、部分栓塞10枚,1枚椎动脉V4段闭塞(部分栓塞);5枚三支架辅助弹簧圈栓塞术后即刻造影4枚完全栓塞,1枚巨大动脉瘤为部分栓塞。术后PICA均保持血流通畅。见图1~3。

图1 患者男,49岁,载瘤动脉闭塞术治疗VADA破裂 A.右椎动脉V4段夹层动脉瘤破裂(箭); B.球囊闭塞试验示左椎动脉代偿良好; C.栓塞后造影示左椎动脉代偿良好 图2 患者男,35岁,载瘤动脉重建术治疗VADA 破裂 A.右椎动脉V4段夹层动脉瘤破裂(箭); B.以双支架辅助弹簧圈栓塞动脉瘤; C.栓塞后造影示动脉瘤完全栓塞,载瘤动脉瘤通畅 图3 患者男,56岁,载瘤动脉重建术治疗未破裂VADA A.右椎动脉V4段巨大夹层动脉瘤(箭),累及PICA及远端; B.以多支架辅助弹簧圈栓塞动脉瘤,复查造影显示动脉瘤部分栓塞

2.2 并发症 术中1例(1枚,双支架)支架展开不佳,导致椎动脉V4段闭塞,但对侧椎动脉供应基底动脉及后循环良好,故未予特殊处理,术后未见明显缺血表现。3例术后出现眩晕、共济失调症状,予对症处理后缓解;3例复视,后渐自行恢复。术中及术后均未见出血、血栓形成及栓塞等手术相关并发症,未见致死并发症。

2.3 随访 术后随访12个月,34例(38枚VADA)接受复查,患侧PICA均保持血流通畅。各组中,闭塞组5枚均治愈;单支架组7枚,3枚治愈、1枚改善、3枚

稳定;双或多支架组26枚,13枚治愈、10枚改善、3枚稳定。同期mRS评分0~1分30例,2分2例,3分1例,4分1例;无新发脑出血或脑缺血症状。

3 讨论

椎动脉夹层可导致血管狭窄,引发后循环缺血。VADA发病率约1/100 000~1.5/100 000,多见于青壮年[3];其破裂导致蛛网膜下腔出血,并可因占位效应引起单侧枕颈部疼痛等症状。VADA一旦破裂出血,则再破裂出血风险高,且多发生于首次出血后24 h内[4-5]。

VADA多不存在一般意义上的动脉瘤颈,对极少数囊性夹层动脉瘤可采用传统外科手术夹闭,但创伤大、风险高,治疗周期亦相对较长[6]。血管内介入治疗具有创伤小、疗效好等优势,已成为治疗VADA的首选方式,主要术式包括支架辅助弹簧圈栓塞术、单纯支架植入术、直接闭塞动脉瘤及载瘤动脉等,近年来亦有植入密网支架或覆膜支架治疗VADA获得较好疗效的报道[7-8]。临床应根据夹层动脉瘤部位、大小及形态、破裂与否、其与PICA的关系及对侧椎动脉情况等进行综合考虑,选择合理术式[9-10]。

载瘤动脉闭塞术因操作相对简单、治愈率较高而易于接受,尤其适用于动脉瘤破裂引起蛛网膜下腔出血患者[11]。另一方面,该术式要求对侧椎动脉供血良好,如VADA累及PICA或对侧椎动脉发育不良,则不适用该法;VADA位于PICA远端时,闭塞VADA易累及脊髓前、后动脉及重要穿支而致急性脑干梗死,亦需慎行载瘤动脉闭塞术。闭塞术前、术后毋须抗血小板治疗,有利于术后恢复。术中在彻底闭塞载瘤动脉之前,需行球囊闭塞试验,观察健侧椎动脉对基底动脉及患侧PICA代偿供血情况。本组对6枚破裂且位于PICA近端的VADA行动脉瘤栓塞加载瘤动脉闭塞术,对其中2枚闭塞了优势侧椎动脉,术后均未见明显脑缺血事件及神经功能损伤症状,提示在对侧椎动脉对基底动脉及患侧PICA代偿良好的前提下,闭塞PICA近端动脉瘤及其近端载瘤动脉安全、可行[12]。在栓塞材料方面,对动脉瘤应尽量采用神经介入专用弹簧圈,以降低术中动脉瘤破裂风险;但闭塞近端载瘤动脉时,可选择带纤毛机械解脱微弹簧圈,以加快血管闭塞速度、加强栓塞程度,减少弹簧圈用量。本组采用闭塞载瘤动脉治疗病例的术中即刻闭塞率100%,随访均未发现血管再通及动脉瘤复发。

载瘤动脉重建术可维持载瘤动脉通畅,并保护PICA及脊髓前、后动脉等重要穿支。多支架辅助椎动脉重建技术现已逐渐成为VADA的主要介入治疗方式[13]。支架辅助弹簧圈栓塞最重要的意义在于重建载瘤动脉通道,改变动脉瘤内及载瘤动脉的血流动力学,以求治愈。对于未破裂VADA,可采用多支架辅助,即依靠支架对载瘤动脉血流的导向作用来达到治疗目的,并可根据VADA扩张程度选择是否需辅助弹簧圈。支架外壁与血管内壁间孔隙较大可致支架稳定性下降,内皮化过程亦会受到影响;此时在空隙内填入弹簧圈,可增加支架的稳定性,并促进血栓形成。通常认为弹簧圈填塞并非一定致密,相反,过于致密可能导致穿支血管闭塞;但对已破裂的夹层动脉瘤,则应尽量对动脉瘤、尤其出血点实施致密栓塞。本研究采取单支架辅助弹簧圈栓塞4枚已破裂动脉瘤,实现了完全及次全栓塞,随访中3枚治愈、1枚稳定。既往研究[14]认为支架植入数目、PICA是否受累、术后即刻闭塞程度是影响椎动脉重建术后复发的重要因素,3个因素间相互作用,导致弹簧圈顺向或逆向压缩、瘤腔生长及重建区血管壁高血流剪切力,为术后复发危险因素。

本组对37枚VADA采用椎动脉支架植入重建术,以多支架辅助弹簧圈栓塞其中30枚动脉瘤,术后即刻造影提示50%以上达到完全或次全栓塞;术后随访12个月,术后即刻完全栓塞病例均为治愈,术后次全及部分闭塞者随访中多为治愈及改善,提示术后即刻闭塞程度和支架植入数目是影响预后的重要因素。但需注意,弹簧圈栓塞过度可能影响支架正常展开,本组1例因支架展开不佳最终导致椎动脉闭塞,主要原因是填入弹簧圈过多,但因对侧椎动脉代偿供血良好而未致严重后果。本组病例在随访过程中均无复发,预后良好。

综上所述,根据VADA破裂与否、位置、形态、与PICA关系及对侧椎动脉情况等因素选择合理的个体化血管内介入治疗方式,可获得良好临床效果。本研究纳入病例数偏少,对于影响VADA预后因素尚需深入研究。