基于数学史实施深度学习

□ 顾宇恒 蔡宏圣

所谓深度学习,是指在教师引领下,学生围绕具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。党的十八大明确提出“把立德树人作为教育的根本任务”。为全面深化课程改革,落实“立德树人”根本任务,自2014年9月起,教育部基础教育课程教材发展中心组织专家团队,着手研究将深度学习作为落实学生核心素养及各学科课程标准的实践路径。可见,深度学习的兴起是时代发展的必然要求。

本文试图从数学史与数学教育研究的视角,基于华东师范大学汪晓勤教授提出的“数学教学中运用数学史的四种方式”,对小学数学教学中如何更好地践行深度学习提出建议。

一、附加式:超越历史史实,更多地指向意义与动机

现行小学数学教科书中“你知道吗”的安排,多为简单地介绍一些数学史实,主要表现为“谁什么时候提出了什么数学成就”。如苏教版教材一年级下册第39页这样介绍:“第一个使用‘=’的,是英国数学家雷科德。第一个使用‘>’和‘<’的,是英国数学家哈里奥特。”把这些史料用在课堂教学中,往往是数学史的附加式运用,即数学史没有影响教师的教学设计,只不过在原有的教学设计以外再附加一个“超链接”。从深度学习的要义去审视,这些内容的教学需要超越数学史的史实,更多地在指向数学知识的意义与激发学生学习动机上做文章。因此,附加式运用要注意以下三点。

(一)适度加工

有教师在组织学生认识“小数的意义”时,介绍了我国古代著名数学家刘徽在这方面的成就,其中提到“刘徽在当时是世界上最杰出的数学家之一,他在开方不尽的问题中提出了‘求微数’的思想,促进十进分数也就是小数的产生,而西方直到十四五世纪才出现十进分数,刘徽的成就比西方早了将近1000多年”。从数学史本身看,这个介绍没有什么问题,但从学生的数学学习看,“开方”可能超越了大多数学生的认知范畴,给当前的学习带来了不必要的注意力分散。所以,为了深度学习的数学史选用,需要进行适度的加工,在非关键的枝节处可以模糊些,从而让学生的思考聚焦于当前学习的关键数学问题上。

(二)还原意义

学生第一次学习除法,教师在讲解除号的历史时,可以这样介绍:“300 多年前,瑞士数学家开始用符号‘÷’来表示除。”也可以这样介绍:“300多年前,瑞士数学家开始用符号‘÷’来表示除,用一根横线把两个圆点分开,恰好表示平均分的意思。”看起来这两种介绍方式差异不大,但实际上却体现了两种不同的价值取向。对深度学习来说,前一种介绍方式仅仅在形式化的层面上介绍“谁什么时候提出了什么数学成就”这样的数学史实,意义不大。数学史述说了一个知识成为现在这个样子的过程,教师要把其中有意义的部分挖掘出来,像后一种介绍方式那样,把除号表示“平均分”这样的意义挖出来并还原到形式化的数学史实里,可以更好地提升学生对相关内容的数学理解。

(三)激发动机

在网上输入词条“陈景润”,就会出现这样的故事:陈景润高中时很快解决了老师提出的“韩信点兵”问题,沈元老师高兴之际鼓励道:你能独立解答“韩信点兵”,不要停止思考,你能创造更大的奇迹,比如解决“哥德巴赫猜想”。于是,沈老师就讲起了“哥德巴赫猜想”的故事,“哥德巴赫猜想”像磁石一般吸引着陈景润。无独有偶,最终证明费马大定理的数学家安德鲁·怀尔斯,10岁时就已经着迷于数学。怀尔斯这样描述看到这个问题时的感受:“看上去如此简单,但历史上所有大数学家都未能解决它,这里正摆着一个我——一个10岁的孩子——能理解的问题,从那个时刻起,我知道我永远不会放弃它,我必须解决它。”深度学习是全身心投入的学习,裹挟着情感投入产生内驱力的学习才是可持续发展的学习。数学史在这方面有着诸多优势,教师可寻找并呈现著名数学家学生时代的故事,或者讲述与数学知识发展相关的逸闻趣事,用数学内在的魅力去吸引和打动学生,将学生引入深度学习的大门。

二、复制式:超越列举呈现,更多地进行知识间勾连

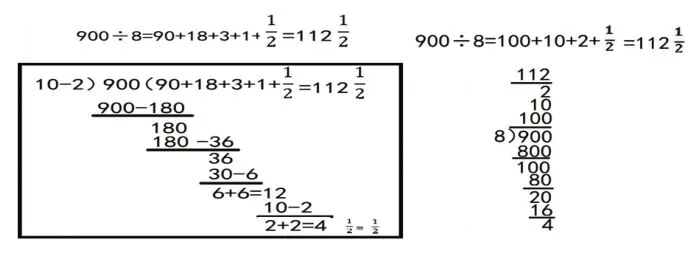

复制式运用是指教学中直接使用历史上的经典名题与数学方法,构成教学内容的组成部分。例如教学《两位数除以一位数》一课,教师首先出示意大利数学家帕乔利的名言:“一个人能把除法做好,那么其他的运算对他轻而易举,因为加减乘都包含在除法运算当中。”引导学生将探究聚焦到除法上来。在随后的学习过程中,教师鼓励学生采用多种方法解决除法问题,还将历史上出现过的除法算法如古埃及“加倍与减半”的方法(如图1)、热贝尔及其改进的方法(如图2),让学生感悟理解。上述的复制式,就是把数学史作为“课堂中一名额外的学生”去运用。

图1

图2

深度学习是指对学习内容进行深度思维加工的学习,它要求学生能够抓住教学内容的本质属性从而全面把握知识的内在联系,而不是简单地掌握孤立的知识点或记忆更多的事实性知识。依此要义审视上述的数学史运用,虽然呈现了历史上除法计算的不同形式,展示了除法竖式的多样性,开拓了学生思考除法竖式计算方法的眼界,但为了深度学习,更要抓住多样方法背后的统一,组织不同方法之间的异同比较,在更为广泛的层面上进行知识间的勾连,在更为一般的层面上提炼所学知识的本质属性。比如,无论怎么去除,都是在设法求被除数里面有多少个除数。又比如,虽然呈现的除法竖式不同,但除的时候都是把被除数分解为几个数,逐步去除,然后把各次得到的结果合并起来。

在历史的长河里可以看到,统一性促进了数学分支之间的相互交流与共同发展,保证了数学的生命力,规范了数学的前进发展。数学发展的这种属性投射到数学学习中,同样需要在数学学习的某个阶段引导学生建构起不同知识间的诸多勾连,从而在更为本质的层面上理解和把握所学知识。线段的长度、角的角度(弧度)、面积与体积,似乎毫无关系,但若从数学的统一性角度看,它们做的实际上是同一件事,都是度量。在不同知识间实现融会贯通,原先汗牛充栋的内容就统一为少数几个核心概念或原理。知识不再是学习的目的,变成了养成素养的通道。所以,教学越统一,也就越深刻,离数学的核心素养、数学的本源就越近,就越符合深度学习的要义。

三、顺应式:超越史料本身,更多地呈现思考过程

顺应式运用是指将数学史料进行改编,以顺应今日教学的需要。深度学习有着丰富的意义,要体现出深度学习的特质,让学生真正地思考起来是重要前提。于此,教师需要做这样两个改变。

(一)让学生思考后再介绍相关的数学史料

多个版本的小学数学教科书都介绍了陈景润和哥德巴赫猜想,对这段数学史资料大多数教师的用法是附加式,即完成了教科书中的其他练习(这些练习和哥德巴赫猜想毫无关系)后,有时间多再让学生读读有关陈景润和哥德巴赫猜想的介绍。为了让学生更好地深入其中,教师可以把附加式呈现改变为顺应式呈现,也就是先呈现一些偶数,要求学生分解为两个质数的和,并用归纳推理的方式提出自己的猜想,在此基础上再介绍哥德巴赫猜想以及陈景润的研究成果。以此类推,厄拉多塞筛法找质数,高斯求1~100 各数之和等等,只要是学生能理解和思考的数学方法和数学结论,都可以让学生先行尝试和探索起来,然后再接触相关的数学史料,这样的安排显然离深度学习更近。

(二)让学生体会和领悟知识蕴含的思想方法

顺应式运用需要教师改造数学史料为教学所用,因此特别考验教师自身的认识水平和教学智慧。认识年、月、日,能用的史料特别多,凯撒、奥古斯都定历法,闰年与平年的由来,年、月、日的天文学意义等等,虽然这些内容在一定意义上可以促进学生对年、月、日各个事实性知识的理解,但并没有触及知识更为本质的属性。年、月、日的天文学意义客观存在,但回到历史的源头,人类的先祖是没有这些时间概念的,时间对于人类来说是延绵不绝、混沌不清、不可刻画的。人类到底是如何厘定年、月、日这三个时间单位的?把这揭示出来,可以让学生体会和感悟概念是怎么建立的,触及人是如何通过思考建立知识的。太阳的升起和降落带来的直观感受是白天与黑夜的更替……白天,黑夜,白天,黑夜,白天,黑夜……人类的先祖在观察中发现,可以把一个白天和一个黑夜合并起来作为一个周期去考察比较,而且这个周期不断地重复更替。由此及彼,同样可以把月的阴晴圆缺、气候的春夏秋冬作为一个周期去考察时间,并且这个周期同样也在不断地重复更替,由此形成了日、月、年的认识。整个过程可以概括为尝试分割、比较验证(是否重复更替)、形成认识的过程,这个过程和数学认知中的提出猜想、证明验证、形成结论的过程并无不同。“刻画时间是人类迄今为止构建的最为重要的数学模型,其效能几乎可以与火的使用、与文字的发明、与自然数的发明相媲美。”教学至此,学生在课堂中的积淀超越了知识本身,感受到了数学知识(数学模型)是怎么形成的,深度学习成了自然而然的事情。

四、重构式:超越数学结论,更多地进行探索再创造

数学史料直接用在课堂中,总有不妥当的时候,重构式运用,让数学史成为教学推进的内在依托、厚实背景,但这需要教者首先站在历史的高度,理清数学知识的来龙去脉、数学思想的演进走向,把握住所教内容的知性本质。然后设计情境引导学生经历知识产生、发展的过程,在人类认识提升的关键节点上给予学生充分的时间和空间,让他们运用已有的积淀去再创造知识,在这个过程中生成的必然是深度的数学理解。

例如认识“小数的意义”,教师首先组织学生利用元角分、长度单位间的关系,理解0.2元、0.2米的意义,抽象把握0.2的意义。接着,教师拿出计数单位最小是“个”的计数器,请学生尝试拨出0.2 来。在这一情境中,学生所面临的挑战和历史上荷兰工程师斯蒂文创造小数的思维过程是一脉相承的。人类先祖最早认识的计数单位是“个(一)”,以此单位为原点,左移就是不断“进十”,依次得到比“个”大的计数单位。原先以为“个”在计数法中是最小的单位了,而现在要拨的0.2显然说明,应该还有比“个(一)”更小的计数单位,那只有以“个(一)”为原点右移,也就是不断地“退十”。由此,学生的认识完成了突围,创造了小数计数方法,沟通了十进制计数法和小数意义、分数意义之间的联系,整数、小数、分数通过十进位值原理、数的数(shǔ)数(shù)本质实现了统一。

虽然数学史的重构式运用天然的具有深度学习的性质,但也需要注意以下三点。

(一)感受再创造的必要

为了使学习者生成“积极的内在学习动机”,让知识的再创造不再成为教师命令下的无奈所为,教学中教师要把学生带到原有认知的边界处。如上述案例中,学生潜意识中认为“个”是最小的计数单位,但0.2 又没有资格拨在个位上,这让他们清晰地感受到没有新的知识或新的办法解决不了眼前的问题,学生在后续的探索思考中才可能“全身心投入”。

(二)设计一个好的问题

“好问题”往往具有以下特点:其一,起点低,大家都可以进行思考。其二,是非操练性的,具有挑战性。其三,问题空间适中。问题空间太小就没有深度思考的余地,太大又会令学生无从想起。计数器上拨个数,所有学生都能操作,而且一边拨一边调动以往所学去判断这个是0.2吗。0.2应该拨在个位的右边,也是学生能够利用以往的计数法知识推理出来的。

(三)注重数学化的过程

课堂情境中的再创造有着特定的时间限制,所以特别需要厘清什么才是更为重要的,最值得花时间的。当学生在情境中清楚了0.2应该拨在个位的右边,这一位的计数单位是个(一)“退十”得到的。而新的计数单位到底是什么名称等知识外在形式化的部分,学生即使没有经历猜测直接从老师处得到,也不会影响深度学习的性质。所以,就知识的再创造来说,能把握住新知识的本质才更为关键。要设法让学生经历符号化的过程,而不是知道符号本身;要设法让学生经历定义化的过程,而不是了解定义本身……总之,重要的是充分经历再创造的过程,把握住新知识的内核本质,而不是最终结论具体的表达、称谓、写法等外在形式化的部分。

深度学习旨在促进人的整体发展。数学史是数学学科促进人的全面发展的另一种表达。两者在本源上是一致的,所以,小学数学的深度学习需要依据数学史提供资源与路径的支撑,数学史在数学教育中的运用,也需要深度学习锚定方向与目标。