理论互动,“三序”融合

——以“圆的认识”案例生成为例

□ 飞惠玲 袁科虹

在中国,数学史从象牙塔进入中小学课堂已有近20 年的历史。近些年来,随着国家课程对数学文化的重视,数学史作为数学文化的核心部分越发受到关注。然而,“高评价、水平不高的应用”仍是现阶段小学HPM的现状。究其原因,除了“无米之炊”的素材制约外,在进行教学设计时,教材的知识逻辑顺序与学生的认知发展顺序,再加上知识的历史发展顺序这样“三序”的融合,更是数学史融入小学数学教学的难点所在。学习路径是“对学生在特定数学内容上的思考和学习的描述,而且需要假定学生发展思维水平所需的思考过程或行动,基于此推测出相关的路径,并设计一组教学任务来加以促进”,它不仅关注学生的学习历程,还关注与之相匹配、促进学生思维发展的相关任务设计,因此它与HPM相结合,将有助于教学设计中“三序”的融合。结合上海、云南4 位教师开展10 余次教学的“圆的初步认识”(沪教版四年级上册)、“圆的认识”(人教版六年级上册),对学习路径与HPM互动下案例的生成进行分析,探索理论的互动如何突破“三序”融合这一设计难点。

一、影响“三序”融合的关键——用圆规画圆的价值何在

教材分析与学情分析是教学设计的重要组成部分,指向的是教材的逻辑顺序和学生的认知发展顺序。无论是沪教版,还是人教版,有关“圆的认识”的内容在教材编排结构上基本相似,都是从介绍生活中的圆到引导学生画圆,进而得到圆心、半径及圆的性质等,但沪教版对用除圆规之外的其他工具画圆的重视程度明显强于人教版。虽然学生对圆并不陌生,但圆是曲线图形学习的开端,因此从生活经验中的圆到数学中的圆的过渡是学生学习的难点。

人们对圆的认识,是从对形的直觉中萌发出来的。史前人大概首先从自然界中提取了圆的样子,并在器皿制作、建筑设计及绘画设计中加以再现,经验几何随着人们的实践活动不断扩展,进而进入论证几何时代。接着是画圆的工具——圆规的出现,《墨经》《几何原本》中陆续出现了数学上圆的定义,“圆,一中同长也”“圆是由一条线包围成的平面图形,其内有一点与这条线上的点连接成的所有线段都相等”。可见,历史上圆的发展经历了“对自然界中圆形物体的观察、圆的绘制、数学中的圆、圆性质的运用”等关键环节,其中圆的绘制开始用的不是圆规,数学中的圆及其性质也不是通过圆规画圆得出的。

对比上述“三序”,不难发现,无论是古人,还是今人,认识直观的圆是认识圆的起点,通过画圆认识圆心和半径是共有的路径,思考教学中引导学生用哪种工具画圆以及用圆规画圆的价值何在是影响“三序”融合的关键所在。

二、实现“三序”融合——学习路径与HPM 的互动

基于学习路径分析的数学教学的基本流程由“理解学习目标、确定学习起点、分析学习路径、设计并实施教学任务”四步构成。

(一)理解学习目标

学习目标的确定是教学的起点与方向,在教学中具有重要的地位。理解、确定学习目标要从教学的核心内容入手。深入分析《义务教育数学课程标准(2011年版)》中对“图形的认识”提出的要求,得出“圆的认识”的核心内容是圆的特征,即圆心和半径,也即定点和定长,其中定点确定圆的位置,定长确定圆的大小,理解了圆的特征也就能判断给定的图形是否为圆。

结合核心内容,参照“教学任务的设计与实施”,在“圆的认识”的教学设计中,引入古巴比伦泥板中的圆的图片、历史上圆的定义,让学生在问题解决中认识圆、在古今对照中加深对圆的性质的理解,由此确定“圆”的学习目标为:(1)通过对古今各种形状物体的观察、比较,感受圆之美,初步认识圆;(2)尝试利用各种工具画圆,从中认识圆心、半径;(3)在古今对照中,加深对圆的认识,能辨析给定的图形是否为圆,提高数学学习的兴趣与信心。

(二)确定学习起点

学习的起点也是教学的起点,基于学习起点的教学设计能够切实提高教学的效率。在“圆的认识”的教学设计前,对学生“圆的概念意向”进行了调查,调查只有一个题目:“看到圆,你想到了什么?”在“圆的认识”的设计研讨中,教师一致认为现实生活中的图形是学生学习的起点,教学可以从不同形状的图形的区分开始,但有的教师认为学生需要花一些时间于曲线图形与直线图形、立体图形与几何图形的区分上,有的教师认为学生能够较容易地区分出这些形状的差别,认识圆心、半径才是学习的难点。“圆的概念意向”的调查结果显示,学生看到圆想到的都是生活中的圆形、球形、椭圆(球)形物体,想到了团圆、圆满等隐喻。结合这一调查结果,最终确定了学生的学习起点应该是圆形、球形、椭圆形物体的区分,而认识圆心、半径则是学习的难点所在。

(三)分析学习路径

学生的学习路径应该是多元的,只要从学生的学习起点出发,能真正促进学生理解的,就可以认为是合理的学习路径。历史相似性原理告诉我们,学生对数学知识的认知过程和历史上该知识的发展过程存在一定的相似性。因此,将对圆的历史的考察融入学习路径的分析,有助于学习路径的确定。

根据“圆”的历史分析,首先预设学生“圆的认识”的学习路径是:自然界中圆形物品的感知—圆形的绘制—数学中圆定义的得出—圆的性质的运用。然后对此学习路径的合理性进行分析,推测学生的认知能否按学习路径的顺序展开,并将学习路径进一步细化。在“圆的认识”的课例中,上述学习路径由浅入深,从初步认识到认识,再到加深理解,直至问题解决,符合学生的认知发展顺序。“初步认识圆”要求学生从所举的圆的例子中区分直线图形与曲线图形、立体图形与平面图形。对学生而言,从感官上区分圆与其他图形较为容易(其实就是“够不够圆”的问题),但从数学角度刻画“够不够圆”是一件困难的事情,直指“认识圆心与半径”。初步的学习目标中认识圆心与半径是要通过操作来完成的,这里回到用圆规画圆的价值上来。圆规是根据圆的性质制作出来的,其最重要的价值就是画圆,如果用圆规画圆得到“圆是什么、圆的性质”,容易陷入逻辑循环的误区,因此这里的操作所用到的工具应是除圆规之外的其他工具。这与沪教版教材的安排顺序、圆的历史发展顺序相一致。

需要注意的是,学习路径的合理性论证并不是一蹴而就的,需要反复推敲,还要根据设计与实施的情况进行完善和修正。

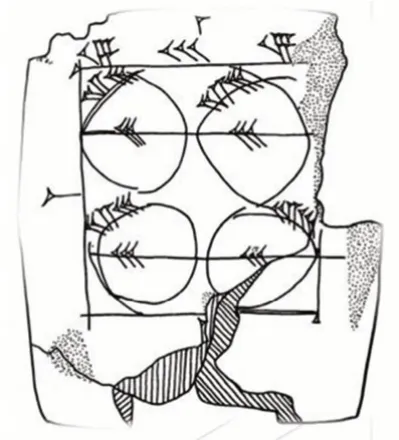

(四)设计并实施教学任务

教学任务的设计以学习起点为基础,以论证好的学习路径为指引,是学习路径的具体化,指向学习目标的达成。在“圆的认识”的教学设计中,可首先从古代圆形物体的美观性以及它的使用引出圆,然后让学生举出他们见到的圆的例子。基于此,教师可设置任务让学生区分直线图形与曲线图形、立体图形与平面图形,让学生从感官上的“够不够圆”来初步认识圆。承接感官上的“够不够圆”,借用古巴比伦泥板中的圆的图片(如图1),提问:“你们觉得古巴比伦人画的图形够不够圆?”(学生:不够圆)“你们能比他们画得更圆吗?”(学生徒手画圆的效果不够理想)“你们虽画得比古巴比伦人好,但仍然不够圆,为什么呢?”(学生:没有画圆的工具)由此引出画圆的操作任务:“选择合适的工具(三角尺、绳子、回形针、大头针、橡皮筋、硬币、细纸条)画出漂亮的圆,比一比哪一组找到画圆的方法多。”通过画圆任务的完成,学生认识了确定位置的定点,也即圆心,确定大小的定长,也即半径,在学生知道了圆心、半径的表示及半径的数量后,教师首先借用《墨经》《几何原本》中圆的定义提出问题:“所谓‘一中’和‘同长’指的是什么呢?”“欧几里得定义要告诉我们什么?”供学生辨析,其中前者和定点、定长相对应,后者告诉学生圆是一条首尾相连的线,圆心不属于这个图形,这个图形的特征是“这条线上点与图形内部的一个点的连线的长度都相等”,借此加深学生对圆的认识。之后,教师设置了几组任务供学生解决,一组是讨论“课始学生所举的摩天轮、硬币、脸盘、窨井盖是不是圆,圆存在于这些形状的哪里”,一组是讨论“圆的哪个要素在靶子、奥运五环中起作用”,还有一组讨论“窨井盖、车轮为什么是圆的”。

图1 古巴比伦泥板中的圆

教学任务确定后还需要进一步细化,对各个教学任务的重要程度进行评估,对实施教学任务所需要的时间进行预估,对教学任务间的衔接进行处理,以使教学任务的实施更具操作性、教学环节的过渡更为自然、教学设计更为完善。比如,用各种工具画圆的任务是教学的难点、认识圆的关键,在所有的教学任务中最为重要,需占用较多的课堂时间。为了更有效地开展这一探究活动,课例团队进一步思考了学生用硬币拓圆、用橡皮筋无法画圆、用其他工具画圆之间的衔接,也思考了这一探究任务与古代圆的定义的衔接,提出:“你们找到了画圆的要素,你们的想法和2000 多年前古人的想法是多么相似!墨子是我国古代的哲学家,早在2000多年前他就给圆下了一个定义……”

如“理解学习目标”所述,学习目标的完善需要结合任务的设计,根据教学设计将学习目标具体化,确定最终的学习目标。整个教学设计完成后,可以编制教学问卷和课堂观察单,用以检测学生的课堂表现和学习目标的达成度。教学任务的实施有检验、修正两种功能:一是通过学生的课堂表现和学习目标的达成度来检验学习路径的合理与否、教学设计的好坏,一是根据教学中出现的问题来修正学习路径、教学设计。如“圆的认识”课例中,通过课堂观察发现,预设的学习路径真实发生,学习目标的达成度较好,这说明学习路径的分析到位;尽管从古巴比伦人所画圆不够完美引出用多种工具画圆的教学任务相当自然,也激发了学生的探究热情,但教师没有很好地处理拓圆到用橡皮筋画圆,再到用其他工具画圆之间的衔接,导致探究任务的实施较为冗长,且学生根本不会用回形针、长纸条画圆,这为教学设计的修改指明了方向:减少画圆工具,进一步处理拓圆、用橡皮筋画圆、用其他工具画圆之间的衔接。

三、结语

在“圆的认识”教学中,“圆规的价值何在”是教材的知识逻辑顺序、学生的认知发展顺序、知识的历史发展顺序不能融合的关键所在。按照基于学习路径分析的教学流程对“圆的认识”的案例生成过程进行梳理,发现学习路径与HPM,特别是学习路径与历史相似性的互动产出的“生活中的圆、用各种工具(除圆规外)画圆、数学中的圆、圆的性质、圆的性质的应用”路径,实现了“三序”的融合。“三序”融合,重构了数学史,取得了较好的教学效果,学生从中感受到了圆之美,探索了圆之理,体会了圆之用,实现了数学史多元的教育价值。

以上教学设计基于学习路径分析,对教学中融入数学史的难点——“三序”融合的突破进行了探索,发现学习路径与HPM 的互动取得了不错的成效。事实上,为了将数学史更好地融入小学数学教学,HPM还需要与更多的理论进行互动,比如探究式教学、深度学习等。