小学数学教学中学生数感培养的策略研究*

麦亦晖

(广东省台山市新宁小学 广东 台山 529200)

小学数学教学着重在于培养和提高学生的数学核心素养,使其皆可获得良好的数学教育。其中,数感是数学核心素养的重要手段和组成部分,又是新课标提出的10个核心素养概念之一。因此,数感对小学生数学的发展有着举足轻重的作用和意义。如何在小学数学教学中摒弃传统的教学模式,采取切实可行的教学策略,不断加深小学生对数的基本感知,培养小学生的数感,从而提升数学核心素养呢?在自身的教学实践中,本人做了如下的探索:

1.在计算中建立数感

学习数学的重要基础是什么呢?没错,是计算能力。学生能在计算中感知各数之间的相互关系,并体验不同的计算方法,根据不同的实际情况灵活选择策略,通过计算不断积累,是当前培养学生建立数感的重要前提条件。

1.1 在口算中培养数感。以在讲授四年级上册《商不变规律》为例,让学生口算以下各题,引导学生发现其规律。

学生们从上往下、从下往上进行观察,当发现各题的计算结果是完全相同时,我又再次引导学生从得数相同的角度去进行分析,学生们会发现:被除数和除数同时乘或除以一个相同的数(0除外),商不变。经常这样的训练,学生对数就有了敏锐的感觉,提高了他们的计算效率,数感也就自然会得到大大增强。

1.2 在估算中培养数感。教师应更加善于充分利用小学生的生活情境,让学生利用自己的生活经验,结合数据特点选择策略,强化学生的数据认知,渗透数感的培养。如教学三年级下册《笔算除法》后,有道这样的题目:

对于这道题的解决策略,不同的学生有所不同:

学生1:182个≈180个

182÷8>20

答:需要的纸箱肯定超过20个,所以18个纸箱不够装。

学生2:18≈20

20×8=160(个)

182个>160个

答:20个纸箱只能装160个菠萝,所以18个纸箱肯定装不下182个菠萝。

根据不同的解决方案,我让学生说出自己的想法和算式原理,以便其他学生充分讨论和比较。最后,集思广益。每个学生都可以对一道题目有多重切入点,而非是固守自己的一亩三分地,我会根据题目的特点,恰如其分地引导学生选择合适的解题方法灵活地处理数学课本上的估算问题,这样一来,既逐步培养学生的估算意识,各个层次的学生也得到适合他们能力的训练。最后,我还让学生试着解决这个问题:“多少个纸箱才能装下?”教师巧点拨,学生轻松学,与此同时又建立了良好的数感,这是事半功倍的结果。

1.3 在简便计算中培养数感。简便计算是一种具有高级思维属性的特殊运算,它需要学生能掌握数字间的基本规律,将复杂的计算转化为简单的计算,教师应善于利用这种特殊性来培养学生的数感。

如在计算11×66+22×17时,这道题的简便计算方法比较隐晦,一般情况下,数感较差的学生是无法马上发现的。这时,我引导学生思考:通过什么办法找到前后数字相同的因数,利用积的变化规律,将这道题转变成11×66+11×34,简便的计算方法就呈现出来了。这项具有挑战性的思维活动,学生的数字意识明显提高了,对于灵活解决实际问题能力的培养都有一定程度上的帮助。

2.在生活中诱发数感

在日常生活中,数学无处不在,学生可通过对生活点滴的体验以促进自身数感的有效发展。数学知识往往是相对抽象的,大多数的小学生可能无法在他们的头脑中正确建立一个数的基本表象,甚至可能无法理解数的基本含义。只有学生真正将学到的知识与体验活动相结合,他们才能更好地掌握知识并将其内化。“数感”不能单单通过教学活动进行培养,对小学生而言,亲自去体验感受、发现、探索更为重要。在小学数学教学中,教师应充分利用周围的数学材料,激发学生的生活体验,帮助学生掌握数的基本概念,真正理解数的含义,建立数感。

以一年级上册《准备课》这一节课为例,这节课是刚刚进入小学阶段的学生的第一堂数学课。我首先出示了“学校校园”这个既能让学生感到新鲜好奇、又热切向往的活动场景,让他们仔细观察一下,接着我马上问:“同学们,校园中有哪些物体?你能数一数它们各有多少个吗?”在幼儿园阶段,每个学生或多或少接触过数数方面的知识,学生就会兴致盎然地开始抢着去数数:1面国旗、2个大型单杠、3张椅子、4个垃圾桶……这些生活中常见的事物都蕴含着数学的影子,学生很容易理解和接受。然后,我要求学生们找找周围身边的事物,并数一数。如1本数学书、1个班集体、1个小朋友、1个笔盒……引导学生理解“1”能表示1个个体(如1个小朋友),还能表示这类个体的1个集合(如1个班集体),渗透了“1”中有多,多中有“1”的数学思想。将数字的探究和生活有机结合,可有助于学生积累数感。

又如:学生认识了100以内的两位数后,我引导他们去寻找生活印象中的一个两位数,学生发现的结果竟然令人吃惊的:我家的门牌是13号;从我家到学校,坐车大约要花20分钟;今天气温是23-30摄氏度;爸爸的手机号码有11个数字……数可以表示一个数量、一个序数、一个编号等。学生们对数的基本理解提高了,并能学以致用地在日常生活中用数来交流信息,知识内化自然,外化灵活,自然就能体会到学习数学的价值,这就是数学核心素养中建立数感的具体体现。

3.在探索中体验数感

著名数学家波利亚曾说:学习任何知识的最佳途径是自己去发现,因为这种发现理解最深,也最容易掌握其中的内在规律、性质和联系。数学实践强调学生动手观察来学数学和用数学。所以,数感的培养及其发展同样离不开观察和实践。一些简单的数学实践能有效地吸引学生注意力,例如动手观察、猜想、操作、验证、交流等。以一年级上册《11-20各数的认识》教学为例,本节课的教学重难点是引导学生建立十进制的概念,认识、理解计数单位“十”。在新课一开始,我展示孩子们生活中熟悉的事物,渗透以“一当十”的数学思想,达到了润物无声的效果。当教学“如何摆放才能让别人快速看到它是12根”时,学生迫不及待地提出各种摆法,并表达自己的观点,不能充分领会“10根捆一捆”的重要性和优势。然而,“10根捆一捆”是学生在小学阶段必须要理解和掌握的,这也是理解10个一和1个十的支柱。因此我没有阐述自己的教学观点,而是顺水推舟,运用多媒体课件设计了三幅图,图(1):1根1根摆;图(2):2根2根摆;图(3):10根10根摆。三幅图同时闪动5秒钟的时间之后立马消失。我立即追问“一共有多少根小棒?”当学生发现图(1)和图(2)根本没办法数出根数,图(3)却让学生一目了然,学生立即异口同声地说出12根。我想这是一个有利的时机,让学生通过比较,成功地突破了本节课的重难点,使其感受到10根捆成一捆的优势,随之而来就会涌现出“我要这种方法”“这种方法好”的强烈欲望。然后再邀请全班学生摆小棒,用同样的方法摆出14根、19根,同时比一比小棒的多少,在比较中体验数的大小,理解计数单位“十”。学生亲身经历了,就能在脑海中留下深刻的印象,进一步了解数的意义,也体验了数的产生、形成和发展的过程。在小学数学教学中,教师应运用智慧教学,创设多种探索机会,让学生真正理解和感悟新的数学知识,体验数感。在教学中,这些都值得我们去深思和把控的!

4.在运用中领悟数感

《义务教育数学课程标准》指出:建立数感有助于学生理解现实生活中数的意义,理解或表述具体情境中的数量关系[1]。那么,要充分培养学生的数感,就要让他们更多地接触和了解实际问题,建立实际问题与数的关系。学生应学会在实际情况下提问、在复杂情况下提问,选择解决问题的适当方法及解释结果的合理性。不难看出,这需要具有一定的数感,并使已具备的数感得到强化。

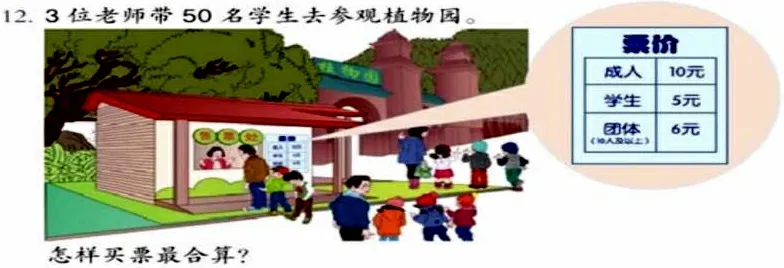

如三年级下册有道习题,如下:

我请学生设计购票计划,计算花费金额,比较哪种购票计划最好,并解释理由。结果买票方案出台:

方案(1):10×3+5×50

=30+250

=280(元)

答:购买3张成人票和50张学生票,一共280元。

方案(2):(3+50)×6

=53×6

=318(元)

答:老师和学生一共53人,一起购买团体票,一共318元。

方案(3):(3+7)×6+(50-7)×5

=10×6+43×5

=60+215

=275(元)

答:购买10张团体票和43张学生票,一共275元。

每个学生的思路几乎都是单一的,但通过拓展讨论,学生们一致觉得方案(3)最合算。因为10人及以上都可以购买团体票了,那么3位老师和7位学生刚凑成10人购买团体票,剩下43名学生购买学生票最省钱。

这一发现,学生进一步理解了数的意义,真正意识到数学与实际生活密不可分,切实体会到数学的应用价值,学生的数感也因此得到了充分升华。

总之,数感的形成并非是一件短期的事情,而是一个潜移默化、沉淀积累的过程,需要经过很长时间才能逐渐培养。作为新形势下的数学教师,只要我们不断创新思考、不断探索挖掘教材的教学价值,利用生活中的有用数学素材,持之以恒、坚持不懈地去加以培养,学生的数感必能大大提高与优化,最终促进数学素养的提升。