孕妇生殖道感染对胎膜早破早产、分娩方式的影响

杨静静

(海南省东方市东方医院,海南 东方)

0 引言

胎膜早破是孕妇在妊娠中晚期时较为常见的并发症,病症较为严重,具有较高的发病率,发病率可达10%~15%,若不及时地进行控制将会导致产妇出现胎儿感染、早产等不良的妊娠结局,威胁母婴生命健康[1-2]。研究表明,生殖道感染是胎膜早破等不良妊娠结局的关键因素[3]。本文以我院收治的孕妇为研究对象,分析生殖道感染对孕妇胎膜早破早产等的影响,现报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象

选择2019年5月至2020年5月我院收治的孕妇38例为研究对象,根据患者是否存在生殖道感染将患者分为观察组和对照组。观察组20例,年龄18~55岁,平均(29.34±4.12)岁,初产妇12例,经产妇8例;对照组18例,年龄18~55岁,平均(29.39±4.21)岁,初产妇10例,经产妇8例。两组患者一般资料差异无统计学意义,所有患者及家属均对本研究知情并自愿参与本研究。

1.2 方法

比较分析两组患者在分娩方式、妊娠结局和新生儿结局上存在的差异。检测方法:采集患者的分泌物,以0.5%碘伏为患者的外阴进行消毒,将无菌棉签深入患者的宫颈管采集患者宫颈管内分泌物。胎膜早破的标准:产妇的临产前可以感受到阴道有大量的液体流出,采集阴道分泌物利用石蕊纸进行检测,检测结果pH值>7,利用阴道镜检查时可检查到羊齿结晶,利用羊膜镜检查可见胎先露部,但是却不能见到前羊膜囊。

1.3 观察指标

观察两组在分娩方式、妊娠结局和新生儿结局上的差异。

1.4 统计学分析

将实验所得数据采用统计学软件SPSS 22.0进行分析处理,计量资料采用t检验,以均数±标准差(±s)表示;计数资料采用χ2检验,以率(%)表示,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组分娩方式比较

比较两组的分娩方式,观察组患者和对照组患者分娩方式差异较小,差异无统计学意义(P>0.05),如表1。

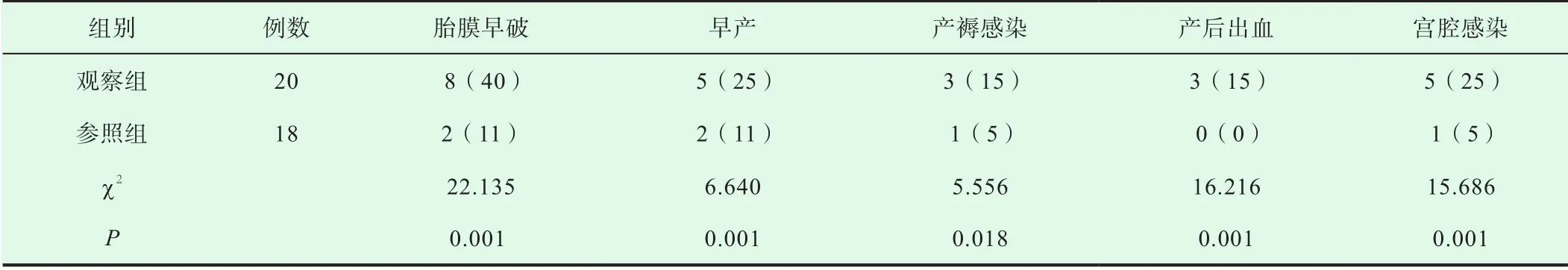

2.2 两组妊娠结局比较

比较两组患者的妊娠结局,观察组患者在胎膜早破、早产、产后出血、产褥感染、宫腔感染等发生几率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),如表2。

表2 两组妊娠结局比较[n(%)]

2.3 两组新生儿结局比较

比较两组新生儿的结局差异,观察组新生儿出现感染、窒息、肺炎等不良结局的发生几率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),如表 3。

表3 两组新生儿结局比较[n(%)]

3 讨论

生殖道感染是妊娠中晚期时较为常见的并发症,不仅对产妇产生负面的影响,对新生儿的结局也会造成严重的负面影响[4]。在正常的情况下,女性生殖系统内的环境处于稳定的状态,各种微生物的菌群保持着相对平衡,但是当女性因生活习惯等原因打破生殖道的微生物系统之间的平衡的时候,就会因菌群紊乱导致生殖道感染[5]。女性在妊娠期时比平时更为容易发生生殖道感染。原因在于,在妊娠期时女性体内的孕激素、雌性激素会陡然上升,导致患者阴道内的原堆积增加,影响阴道内的菌群平衡,进而削弱阴道粘膜的屏障作用,增加生殖道感染的几率。若不及时地采取有效的措施控制患者病情,将会进一步增加患者胎膜早破的发生几率,影响妊娠结局和新生儿结局。

研究表明,生殖道感染可增加胎膜早破的发生几率,而胎膜早破会对胎膜的完整性造成负面的影响,破坏其完整性,并经过血管扩散至孕妇的子宫,导致胎盘出现绒毛膜羊膜炎。此外,当胎膜早破时,羊水也会大量的流出,导致母体羊水量减少,进而导致胎儿受压,胎盘出现循环障碍,影响胎儿状态。如本文研究所示,在分娩方式的观察比较上,观察组患者和对照组患者差异较小,差异无统计学意义(P>0.05),同时观察组患者胎膜早破、早产、产后出血、产褥感染、宫腔感染等发生几率明显高于对照组,观察组新生儿出现感染、窒息、肺炎等不良结局的发生几率明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),证明孕妇生殖道感染对孕妇分娩方式的确定并无较大的意义,但是对孕妇妊娠的结局和新生儿的结局却存在着较大的负面影响,会增大孕妇出现产后出血、早产、产褥感染、新生热窒息肺炎等不良结局的几率,危及母婴生命健康。

综上所述,孕妇生殖道感染对患者孕妇分娩方式影响较小,但是对孕妇分娩的结局和新生儿的结局存在着负面的影响,影响母婴健康,需要加强检测,及时接受治疗。