盐酸氨溴索与地塞米松治疗分泌性中耳炎的效果

付珍霞

分泌性中耳炎是一种非化脓性炎症疾病,主要以听力下降与中耳积液为特征,其他临床表现为耳鸣、耳痛、中耳积液等[1]。研究[2]发现,分泌性中耳炎的发生主要与咽鼓管黏膜肿胀闭塞,致使黏膜血管张,中耳负压,中耳积液聚集有关,若未及时采取有效的治疗措施,可进一步导致鼓室粘连,甚至听骨链坏死,严重影响了患者的健康与生活质量。目前,临床主要采用排液与药物抗菌治疗分泌性中耳炎,但整体收效却参差不齐[3]。地塞米松是治疗中耳炎的常用药物,具有抗炎、抗过敏与抑制结缔组织增生等功效。盐酸氨溴索是一种祛痰药,其可以溶解分泌物,促使黏液排出,减少呼吸道黏稠分泌物滞留。一些研究[4-5]发现,盐酸氨溴索能够抑制分泌性中耳炎患者中的炎性介质释放,清洁咽鼓管,促使炎症与局部水肿消退。2018年6月—2020年5月医院对42例分泌性中耳炎患者应用了盐酸氨溴索联合地塞米松治疗,收效十分满意,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年6月—2020年5月医院收治的84例分泌性中耳炎患者作为研究对象。纳入标准:根据《实用耳鼻咽喉科学》[6]中的标准确诊,且经听力检查、鼓室导抗图、耳镜检查证实,积液量0.1~0.5 mL,光锥消失,鼓膜内陷;单耳发病;本次研究经医院伦理委员会批准;研究方案已告知患者知情同意。排除标准:鼻中隔偏曲、慢性鼻窦炎、腺样体肥大等阻塞性疾病;鼓膜穿孔;甲状腺、糖尿病;肝肾功能障碍;1个月内应用过抗菌药、糖皮质激素与其他祛痰药;哺乳期或妊娠期女性;有精神疾病史。84例分泌性中耳炎患者以随机数字表法分为两组。对照组42例患者中男性25例,女性17例;年龄18~75岁,平均(35.6±4.5)岁;病程1~14周,平均(8.6±2.5)周。研究组42例患者中男性24例,女性18例;年龄18~75岁,平均(35.5±4.3)岁;病程1~14周,平均(8.4±2.3)周。在一般情况对比中,两组在性别、年龄与病程比较中差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

两组患者均实施鼓膜穿刺排液治疗,方法:协助患者取坐立体位,患耳对着操作医师,头部稍向前侧倾斜。使用碘伏常规消毒患者的外耳道,以10 mL带有鼓膜穿刺针头的注射器在鼓膜前下方与鼓膜边缘距离1~2 mm的部位进行穿刺,并探入中耳腔,回抽腔内积液,待回抽液有气泡后退出针头。若患者中耳腔内的积液过于黏稠不易抽出,可改用长针头,有效连接负压吸引器,利用负压装置抽出中耳内积液。对照组完成鼓膜穿刺排液治疗后,沿进针方向注入1 mL的地塞米松磷酸钠注射液(国药准字H41023597,由河南科伦药业有限公司生产,规格:1 mL:5 mg),研究组沿进针方向注入0.5 mL的地塞米松磷酸钠注射液,以及0.5 mL盐酸氨溴索(国药准字H20103042,由上海衡山药业有限公司生产,规格30 mg)+1 mL的0.9%氯化钠溶液。指导患者头部偏向一侧,按压耳屏,直到感觉到咽部有药液流出。最后在患侧外耳道放置棉球,留置30 min后取出,嘱患者7 d后到院复诊,若未治愈则重复进行治疗,最多治疗5次。治疗期间,两组均使用1%麻黄碱滴鼻液(国药准字H12020851,由天津金虹胜利药业有限公司生产,规格:8 mL:80 mg)辅助治疗,并酌情应用抗菌药物。

1.3 观察指标

(1)根据《实用耳鼻咽喉科学》中的标准评价两组患者的临床疗效。显效:耳阻塞、耳鸣感消失,听力恢复正常;耳镜下检查内陷良好,鼓膜完整,鼓室积液消失;声阻抗鼓室压曲线峰值在0.3~1.5 mm,且为A型;纯音听力下气骨导管距离差在10 dB。有效:耳阻塞、耳鸣感明显改善;鼓膜充血缓解,内陷好转,鼓膜完整,积液基本消失;纯音听力下气导较治疗前提高10~15 dB,听力明显改善;声阻抗鼓室压曲线由B型转C型。无效:临床症状无变化或进展,听力未见改善,声阻抗鼓室压曲线为B型。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。(2)对比两组治疗前后纯音听阈气导听力值,频率分别为0.5 kHz、1.0 kHz、2.0 kHz。(3)对比两组治疗前后中耳积液的炎症因子水平,方法:在无菌环境下穿刺鼓膜采集中耳积液,以酶联免疫吸附法检测肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、白细胞介素-8(interleukin-8,IL-8)、白细胞介素-1β(interleukin-1β,IL-1β),以双抗体夹心免疫发光法检测降钙素原(procalcitonin,PCT),具体操作严格按照说明书执行。(4)对比两组治疗期间的不良反应情况,观察指标包括鼻腔异味感、恶心、呕吐、鼻腔异味感等。

1.4 统计学处理

采用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料用(±s)表示,两组治疗前后纯音听阈气导听力值、中耳积液的炎症因子水平比较采用t检验,不符合正态分布者转换为正态分布后行统计学分析;计数资料采用(n,%)表示,组间临床疗效与不良反应发生率比较采用χ2检验和Fisher精确概率法,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

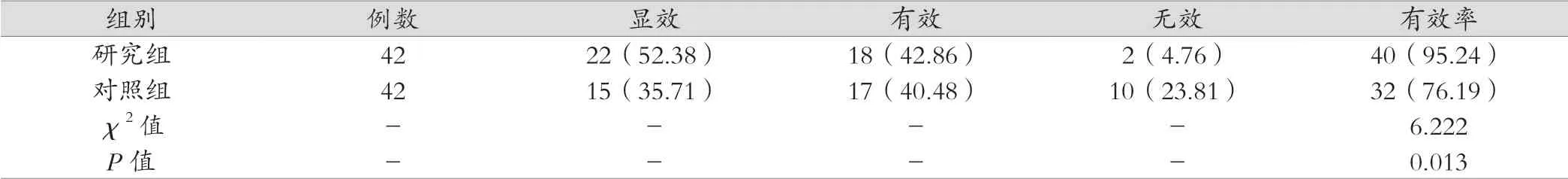

2.1 两组临床疗效对比

两组有效率对比中,研究组95.24%较对照组76.19%更高(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效对比 [例(%)]

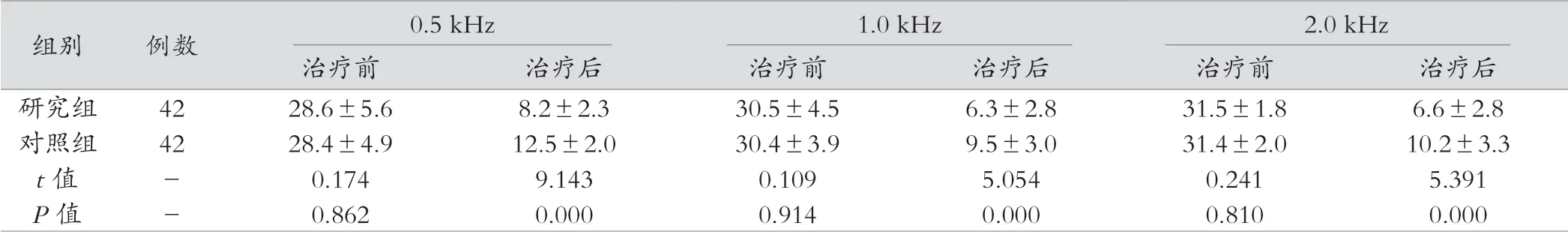

2.2 两组治疗前后纯音听阈气导听力值对比

治疗前,两组0.5 kHz、1.0 kHz、2.0 kHz频率下的气导听力值对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组0.5 kHz、1.0 kHz、2.0 kHz频率下的气导听力值较对照组更低(P<0.01)。见表2。

表2 两组治疗前后纯音听阈气导听力值对比(dB, ±s)

表2 两组治疗前后纯音听阈气导听力值对比(dB, ±s)

2.3 两组治疗前后中耳积液的炎症因子水平对比

治疗前,两组中耳积液TNF-α、IL-8、IL-1β、PCT水平对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组中耳积液TNF-α、IL-8、IL-1β、PCT水平较对照组更低(P<0.01)。见表3。

表3 两组治疗前后中耳积液的炎症因子水平对比(±s)

表3 两组治疗前后中耳积液的炎症因子水平对比(±s)

2.4 两组不良反应情况

治疗期间,研究组出现鼻腔异味感2例,对照组出现恶心1例,鼻腔异味感1例。不良反应发生率对比中,研究组4.76%与对照组4.76%对比差异无统计学意义(P=1.000)。

3 讨论

分泌性中耳炎是由于中耳腔与咽鼓管表面活性物质分泌量减少,增加了咽鼓管压力,致使其顺应性降低所致的中耳腔积液,继而导致疾病发生。研究发现,在正常生理状态下,咽鼓管与中耳黏膜上皮细胞纤毛将中耳代谢产物、分泌物、抗原与微生物等清除至鼻咽部,一旦发生分泌性中耳炎,黏液纤毛运输系统便会出现障碍,极易诱发中耳积液,而积液则会再次加重纤毛损伤,抑制纤毛功能,二者相互作用,造成病情不断加重[7]。因此,针对分泌性中耳炎,及时采取有效的措施恢复咽鼓管黏膜上皮细胞功能,清除中耳积液是治疗的关键[8-9]。

地塞米松属于皮质类固醇激素,由人工合成,其通过抑制炎症细胞因子释放合成与细胞吞噬作用达到抗炎的功效[10]。同时,地塞米松还能够抑制机体延迟性过敏反应,调节免疫球蛋白与相关受体的结合作用,阻断T淋巴细胞转化途径,继而达到免疫抑制作用[11-12]。然而,地塞米松的药物持续作用时间较短,需要反复注射治疗,不仅收效欠缺,且易诱发分泌物纤维粘连、病情反复等情况[13]。盐酸氨溴索属于黏液溶解剂,具有抗氧化、溶解黏液、润滑呼吸道等作用,现阶段主要用于治疗排痰功能障碍或痰液分泌异常相关的急慢性呼吸系统疾病[14-15]。有研究[16]发现,氨溴索能够调节黏膜纤毛系统中黏膜毯溶胶层与凝胶层比例,强化黏液纤毛运动能力,调节咽鼓管的生理功能。盐酸氨溴索对咽鼓与中耳黏膜表面活性物质的合成、分泌具有刺激作用,改善了咽鼓开张压力,继而恢复中耳通气质量[17-18]。本文研究结果显示,两组总有效率对比中,研究组95.24%较对照组76.19%更高(P<0.05),治疗后研究组0.5 kHz、1.0 kHz、2.0 kHz频率下的气导听力值较对照组更低(P<0.01)。结果说明,两药在鼓室内注射治疗,可以使药液直达患处,促使咽鼓管功能恢复,改善听力水平。此外,有研究发现,炎症反应是分泌性中耳炎发生与进展的重要机制,尽早排除积液,消除炎症对于抑制疾病进展具有至关重要的作用[19-20]。本文研究中,治疗后研究组中耳积液TNF-α、IL-8、IL-1β、PCT水平较对照组更低(P<0.01)。可见,盐酸氨溴索与地塞米松可以促进中耳分泌物溶解,调节其黏性,以利于排除积液,抑制炎症反应,阻断疾病进展。从安全性来看,不良反应发生率对比中,研究组4.76%与对照组4.76%对比差异无统计学意义(P>0.05)。两种药物联合应用并不会增加不良反应,安全性较佳。

总之,盐酸氨溴索与地塞米松治疗分泌性中耳炎效果确切,有效改善了患者的听力水平,抑制炎症反应,安全可靠。