格的含义及其理论发展研究

司罗红

(郑州大学 文学院,河南 郑州 450001)

一、引言

格(case)在不同的语法体系中代表不同的含义,在不同时期有不同的语法作用。从传统句法到当代最简方案,格经历了形态格、语义格、经典格位理论、扩充格位理论和格特征等五个不同阶段。从形态变化丰富的语言具有的名词特征,到跨语言的语义特征,格研究从单一语言的静态描写到语言深层结构的共性,成为当代语言学的热门议题;从语义关系到摒除语义,只关注名词出现的位置,格位理论成为转换生成语法重要的组成模块;扩充的格位理论对经典格位理论中只关注名词的缺陷做了改进,对格位的赋予者和接受者提出双向要求,是特征核查的萌芽;当下最简方案中的格是词库中词的不可解释性特征,必须通过核查才能消除。格理论不断发展促进对语言认识的不断调整,造成不同时期对诸如被动句等相同句法现象有不同解释。

二、传统句法学中的形态格及不足

拉丁语、希腊语、德语等印欧语的许多语言都有“性、数、格”的形态变化,因此,作为显性句法表现的“格”自然很早就已经是传统语法研究的焦点。很多学者研究拉丁语中的格现象,对拉丁语中的主格、使役格、宾格等名词的形态变化进行规范性的描写;20世纪60年代,学者们已经对包括法语、英语、梵语、格鲁吉亚语、日语、阿尔巴尼亚语等众多语言中的格现象进行了深入细致的研究;同时对“格”的含义、功能、语义、分类及理论价值进行了高层次的讨论。

(一)形态格在不同语言中有不同表现

传统语法研究中的“格”是指形态变化丰富的语言中名词或代词随着与动词之间的结构关系而发生的形态变化,有些语言中的形容词和数词也会随着名词的变化而产生相应的“格”。形态格可以通过单词内部的形态变化得到体现,也可以通过添加词缀的手段得到体现,不同语言中“格”的种类和方式不同。英语属于格匮乏性语言,名词的格变化只限于所有格和一般格(通格)两类,通过是否添加词缀“-’s”的方式实现,例如:desk(桌子-通格)——desk’s(桌子-所有格)。英语中的代词仍然保留有主格、宾格、所有格的区别,通常采用内部形态变化的手段得到体现,例如:

(1)He is a good boy.

(2)We all like him.

(3)His book is broken.

例句中的“he/him/his”分别出现在句子的主语位置、宾语位置和核心名词之前的位置,采用代词的主格形式he,宾格形式him和所有格形式his,代词的形态不同表示它的句法结构和功能也不相同。

日语中也存在形态变化表示的格,日语中的格特征要通过添加格标记的手段得到体现,主格、宾格、工具格、处所格分别采用不同的标记“-ga、-o、-de、-kara”进行标识。例如:

(4)Inu-ga neko-o oikakete iru.(日语,引自徐杰[1]109)

狗-主格 猫-宾格 追

“狗追猫”

(5)Tokyo-kara-wa John-ga kitta.(日语,引自徐杰[2]108)

东京-处所格-话题约翰-主格 来

“约翰从东京来”

例句中的“Inu、John”出现在主语位置,通过添加主格标记-ga的方式变为主格名词,“neko”作为句子的宾语,则必须采用添加宾格标记-o的形式表位宾格名词,表示处所的“Tokyo”添加处所标记-kala进行标识。

俄语等有丰富形态变化的语言中,不但名词、代词有格的形态变化,形容词、数词等也随名词的形态产生相应的变化,因此形容词、数词也有形态格。

(二)传统形态格研究缺乏统一性

传统的形态格研究重视对语言进行细致和充分的描写,也初步涉及了诸如“格的来源、格的类型”等问题,但整体上看研究还囿于单一语言,缺少不同语言间的对比。语言学家菲尔墨[2]2-5指出了传统形态格研究中的主要缺陷:1.忽视主格的研究。2.缺乏统一的标准而使分类含混不清。3.研究多从意义出发而不是从句法中心出发。由于不同语言的格形态存在差异,有的语言格形态较多,如芬兰语中名词有16种之多,俄语中名词的格有6种;与之相对,缺乏形态的变化的语言,如汉语,则没有形态格。即便是都有格形态变化的语言,格的种类也不尽相同,跨语言的格体系对比有操作难度。但正如格林伯格指出:“两种格的体系可以有不同数目的格,而格的名称可能会掩盖功能方面的不同,但格的用法可以认为是能够比较的。”[3]98

三、格语法中的语义格及不足

传统形态格研究中只重视形态变化,缺少统一标准,不能揭示句法结构方面形式上和实质上的普遍现象。为了对格做统一处理,解决人类语言共有特征和语言从深层结构到表层结构转换过程中的普遍限制问题,菲尔墨提出了格语法,其核心思想体现在1968年和1977年发表的论著中。菲尔墨论述的格多从语义句法出发,因此被称为语义格。

(一)菲尔墨的格是一种深层结构的语义关系

菲尔墨认为“格”作为普遍语法概念应该在每一种语言的语法基础部分都有一席之地。针对传统“格”研究中审查名词与其他部分之间可能存在的各种语义关系,关注名词的形态变化,忽视跨语言普遍性的深层机制等不足,菲尔墨提出“格”是种基础结构概念,是一种初始项,即便是在没有形态变化的语言中也存在隐性的“格”范畴,无论格是以显性方式还是隐性方式存在,他们的基本内容和作用是一致的。他将“格”概念一分为二,一是表示传统语法中描写名词形态变化,即格的形式;二是表示普遍存在于各种语言深层结构的句法——语义关系。

菲尔墨认为,句子在底层结构中包含一个动词和一个或几个名词短语,每个名词短语以一定的格关系与动词发生联系,这种格发生在句法层面,而不是词的形态方面。换句话说,每个句子都必须有动词和一系列与动词发生关系的名词组成,动词与名词之间的关系无论是否采用显性形式都是客观存在的,这种关系就是深层结构中的“格”。句子由情态和命题两部分组成,命题又包含动词和众多与之有格关系的名词组成。可以用下面的规则表示:

(6)句子=情态+命题(S=M+P)

命题=动词+格1+格2+…+格n(P=V+C1+C2…+Cn)

每个动词在词库中都有自己的格特征,动词和有格名词共同组成了句子底层的命题意义,人类语言拥有同样的格类型,主要有:施事格(A)、工具格(I)、与格(D)、使成格(F)、处所格(L)、客体格(O)、受益格(B)、伴随格(C)等8种①,每个动词都必须有一个格范畴,同一个格范畴不能出现两次。例如汉语中“开”的深层结构可以表示为:

(7)a.[V+O] 空调开了。

b.[V+0+A] 校长开了空调。

c.[V+O+A+I]校长用遥控开了空调。

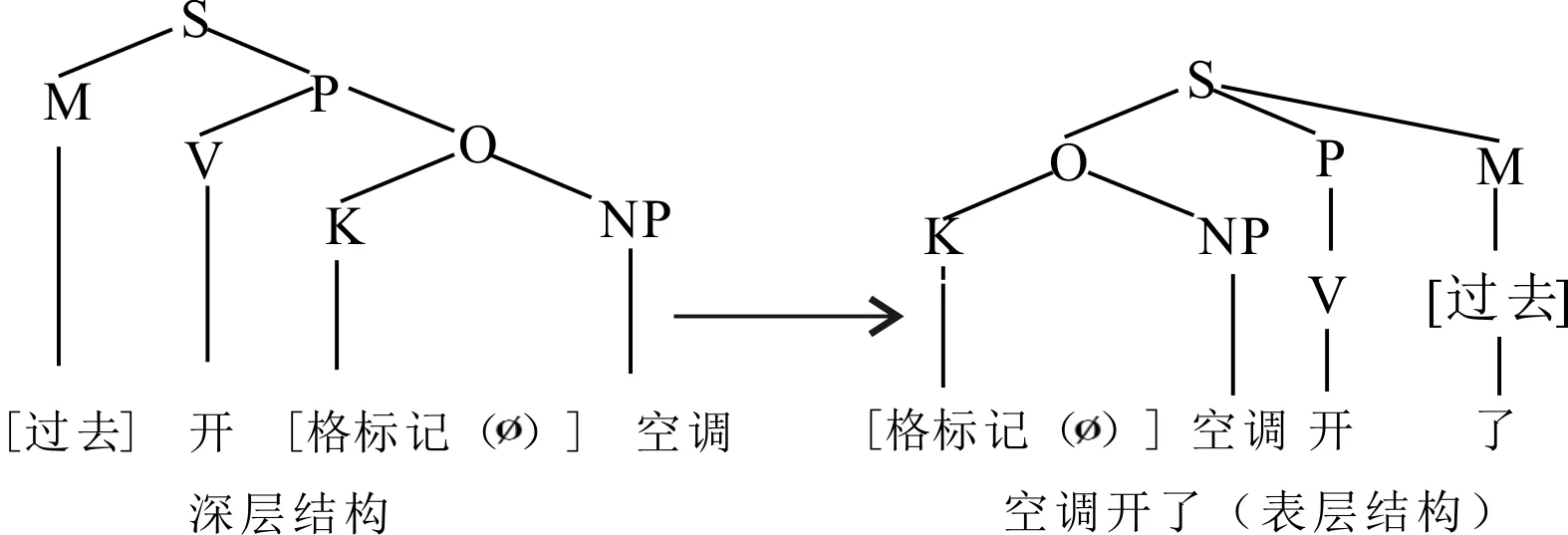

深层结构中的命题结构通过转换变为表层结构合法的句子,从深层结构变化为表层结构要遵循一定的顺序原则。比如无标记的主语的选择遵循A>I>O的顺序。即深层结构中若有施事则首先选取施事做主语,若没有施事则选取工具做主语,施事和工具都没有的才选取客体格做主语。“空调开了”从底层结构到表层结构可以用图1表示:

图1 格位结构

具有客体格(O)的名词“空调”为了满足句子必有主语的要求从深层结构中动词之后的位置移动到了动词之前,形成了表层结构中客体做主语的句子“空调开了”。

(二)格语法成了转换生成语言学中的题元角色理论

菲尔墨的格语法理论从人类语言共性的视角探求语言深层结构中动词与名词之间的语义关系,跳出了形式格只对一种语言的格形式描写的范式,并以此构拟出语言从底层结构到表层结构的基本规律,认为是对乔姆斯基同时期句法理论的修正。格语法中的格作为一种深层结构中的语义关系在语言中容易证明,这些成果已经被心理学家接受,将其作为儿童语言习得过程中重要部分加以运用;计算机专业的许多学者也从其中汲取营养。

菲尔墨格语法将语言研究的视角引向语义研究,将句法形式和语义结合,与乔姆斯基“管约论”阶段的题元准则有相似之处。需要指出的是,格语法中“格”的认定仍然带有很强的随意性,定义格的“语义原则往往是模糊不清甚至是相互冲突的。胡壮麟[4]355”,菲尔墨在之后的论著中,每次论及的“格”类型和数量都有不同。

三、原则参数理论时期的格理论

Vergnaud[5]21-34发现在形态变化不丰富的语言中虽然没有显性的格标记,但名词在句法中的分布却和有格标记的语言具有很强的一致性,提出语言中存在抽象格(abstract case)的概念。Chomsky接受了Vergnaud的观点,在《管约论》(LecturesonGovernmentandBinding)中提出了格鉴别式(Case filter):

(8)格鉴别式:* NP,当NP有语音形式却没有格(引自Chomsky[6]49)

每个名词短语都必须得到格,句中若有无格名词,则句子不合法。

GB理论中的抽象格不同于传统句法研究中名词的形态变化,也有别于格语法中名词与动词之间的语义关系,抽象格更多的是表示名词能够出现的一系列位置的概括,由格位的赋予者指派给名词。常见的格位有:及物动词和介词可以指派宾格;句子中心语可以指派主格;主要名词指派所有格。

格位理论作为模组化的生成语法中理论发展最成熟、解释力最强的模组之一,涵盖了众多的语言事实,可以对许多表面看没有联系的语言现象进行统一解释。下列各句不合法均是句中有名词没有得到格位指派,例如:

(9)*李先生出生河南。(河南没得到格位)

(10)*很高兴这群孩子。(这群孩子没得到格位)

(11)*Miss Lee very smart.(Miss Lee没得到格位)

(12)*John looking.(John 没得到格位)

被动句的生成机制通常可以通过格位理论解释。结构主义时期的被动句研究着力于对被动句结构的细致描写,转换生成语言学认为被动句是主动句转换生成的。例如:

(13)a.The man murdered the woman.→b.The woman was murdered.

例(13)句中的名词获得相同的论元,主动句的宾语与被动句的主语都是动作的承受者;被动句的动词发生了形态变化,并且使用助动词be;被动句中动词之后的位置空置。

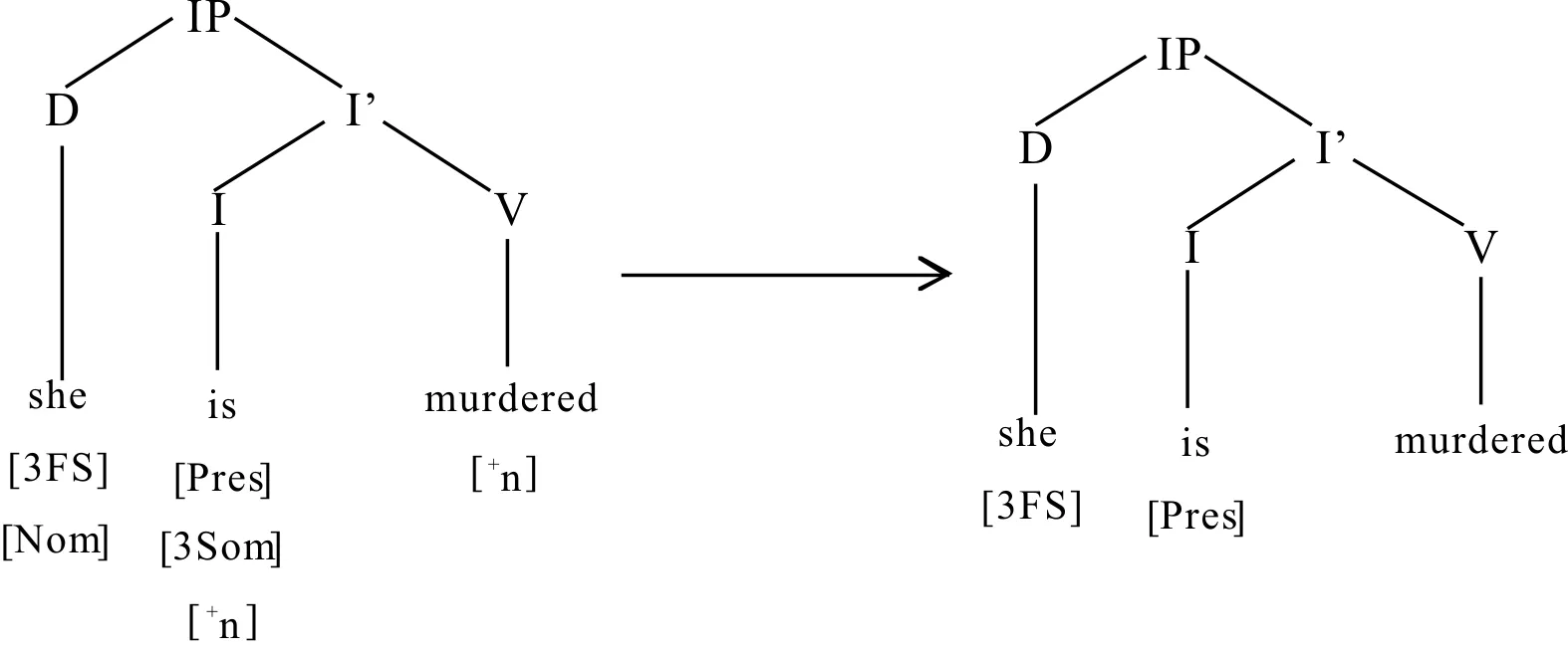

形式句法认为,深层结构中的动词发生了被动的形态变化“murdered”,使其失去了分派施事题元角色的能力,施事成分“the man”必须删除,形成了动词之前为空成分“e”的深层结构“e was murdered the woman”;同时,失去指派题元角色能力的动词也被吸纳了指派格位的能力;位于动词之后的受事名词“the woman”为了获得格位指派只能移位到主语位置获得句子中心语指派的主格,形成表层合法的被动句“The woman was murdered”。移位的目的就是“格位驱动”。我们用图2表示这一过程。

图2 格位驱动移位

汉语中被动句的生成机制与英语相同,我们用“小明被打了”说明汉语被动句的生成机制。

(14)a.小吴打了小明。

b.e被打了小明。(深层结构)

c.小明被打了。(格位驱动移位,表层结构)

首先也是由于动词“打”发生被动化变为“被打”,失去了给施事“小吴”分派题元角色的能力,“小吴”不能出现在句中,形成了动词之前是空位“e”的深层结构“e 被打了小明”;失去指派施事题元角色能力的“被打”同时失去了指派宾格格位的能力,受事成分“小明”得不到格位指派,只能通过移位至主语位置得到格位指派,形成“小明被打了”这样的被动句。

GB时期的格位,主要是名词能够出现的位置的概括,具有人类语言的普遍共性。格位理论涵盖了大量的语言事实,对被动句的生成机制等问题首次给出了富有创意的解释,同时还吸引研究者关注空成分等传统语言学没有涉及的内容,开辟了对结构格、内在格等抽象格深入研究的新领域。需要看到的是,格位理论只关注格位的接受者提出单向要求,要求名词必须获得格位指派;对格位的指派者却没有要求,对介词悬空等问题不能给予很好的解释。经典格位理论构拟的被动句的生成机制也存在问题。

经典格位理论无法解释小句做主语的被动句。经典格位理论只对名词提出了限制,要求所有的名词短语都必须出现在有格位置,得到格位指派;格位理论对小句却没有限制,小句可以出现有格位置,也可以出现在无格位置,按照经典格位理论构拟的被动句生成机制,小句不用移位形成被动句。事实上被动句的主语不但可以是受事名词,也可以是小句,例如:

(15)孔乙己偷书被发现了。

例句中的“孔乙己偷书”作为小句不需要得到格位指派,但也移动到了句首,形成了被动句,说明经典格位理论被动句是“格驱动”形成的有待商榷。

四、扩充的格位理论是特征核查的萌芽

管约论时期格位理论中的格不是具体语言中发生的形态变化,也不是深层结构中动词与名词之间的语义关系,而是一种抽象格,是名词能够出现位置的综合。经典格位理论仅仅对名词提出了限制,能够解释众多语言现象,首次构拟了被动句的生成机制。经典格位理论却不能解释介词悬空等与格位赋予者有关的语言问题,例如:

(16)*鲁迅出生于

(17)*John goes home with

例句中的“出生”是不及物动词,能给“鲁迅”分派题元角色,名词“鲁迅”获得句子中心指派的主格,成为句子的主语;句子不合法,问题应该与介词“于”之后没有出现名词有关。同样,英语例句不合法也应当是与介词“with”之后悬空有关。

(一)扩充格位理论对格的赋予者和接受者提出双向要求

徐杰[7]98的博士论文提出格位理论应当是对名词及其相关句法单位共现关系的理论,应当是针对格位指派者和格位接受者提出的双向理论。不但对格位接受者名词提出限制,要求名词必须获得格位指派;而且应当限制格位指派者,即格位指派者应当将指派格位的能量释放出来,格位指派者与格位接受者是一种相互依存的关系。可以用扩充的格位理论表示。

(18)扩充的格位理论:(引自徐杰[1]92)

a.* NP,当NP有语音形式却没有格。

b.* 必选性格位指派者,授格能量没有释放,小句和名词是格位接受者。

扩充的格位理论不但包含了经典格位理论的内容,而且增加了对格位指派者的限制,并不是所有的格位指派者都必须将格位能量释放出来,格位能量必选性的指派者必须释放能量,而格位能量可选性指派者则可以两可。比如,几乎所有语言的介词都要求将格位能量释放出来,而句子中心INFL指派主格的能量在英语中是必选的,在汉语中则是两可的,句法上表现为英语句子必须有主语,而汉语句子的主语则可以出现也可以省略。扩充的格位理论具有很强的解释力,能够富有创意的将诸如介词悬空问题、汉语中多主语问题、汉英两种语言祈使句主语的隐现问题等看似毫无联系的语言现象统一解释、综合处理。经典格位理论处理被动句时出现的问题扩充格位理论能够轻松解决。

扩充的格位理论认为被动句的生成本质上不是动词发生了被动的形态变化,名词为了获得格位指派的“格驱动”,而是语言表达者选取了非施事成分做话题,发生了话题移位,动词的格位能量得不到释放,为了满足扩充的格位理论只能发生被动的形态变化,形成表层结构中的被动句。我们用“小明被打了”说明这一过程。

话语表达者由于交际和思维的需要选取了受事名词“小明”作为话题,形成了带有话题标记的深层结构(19a),作为话题的“小明”通过移位到句首的形式得到句法结构上的体现如(19b)所示,句中动词“打”的格位能量不能得到释放,因此必须发生被动的形态变化,取消其授格能力,同时失去了分派施事题元角色的能力,施事名词“小吴”得不到题元角色不能出现在句子中,形成表层结构的被动句(19c)。

(19)a.小吴打了小明[话题]。

b.小明[话题]小吴打了。

c.小明[话题]小吴被打了。

扩充的格位理论和话题化构拟的被动句生成机制得到许多跨语言对比的证据,许多语言被动句的主语都带有明显的话题标记;能够解释汉英两种语言被动句的差异;符合儿童语言习得中先发生名词移位,后发生动词被动变化的顺序;小句做主语的被动句在本质上仅仅是选取了小句作为全句的话题而已。

(二)扩充的格位理论亟待改进之处

扩充的格位理论不是简单的对格位理论的补充,而是从一个新角度对语言中的“格”这一句法概念作用范围的重新构建,扩充的格位理论继承了经典格位理论中格位内涵的认定,同时提出格位不仅仅要对名词限定,而且对格位的指派者也要有作用,格位是一种具有双向互动作用的纯句法概念。

扩充的格位理论对格位指派者提出限制,要求格位指派者要将格位能量释放出去,但认为格位能量的释放与否呈参数分布,将格位指派者分为“必有型格位指派者”和“可选性格位指派者”。徐杰采用举例的方式说明“介词是必选性格位指派者”[1]92,句子中心INFL在英语中是必选性格位指派者,在汉语中是可选性格位指派者。从理论的角度看仍有两个方面需要改进:1.具体来看,必选性格位指派者有哪些,可选性格位指派者有哪些。2.必选性格位指派者有何共性特征,可选性格位指派者有何共性特征,是否存在更简洁的形式特征将两者有效区分开来。换句话说,什么是格位能量释放与否的分界线尚有待考察。

五、最简方案中的格特征核查

1993年乔姆斯基[8]1-52发表了《语言学理论的最简方案》(AminimalistProgramforLinguistic)生成语法逐渐进入最简方案阶段。1995年出版的著作《最简方案》(TheMinimalistProgram)和之后研究标志着最简方案理论架构逐渐日趋完善。最简方案认为人类语言机制能够顺利运行的最大条件是“容易理解性”,最彻底的方案便是:语言机制是关于易理解条件问题的理想解决方法。原则与参数时期的许多模块和设想在最简方案阶段被放弃,比如取消了“深层结构”和“表层结构”,而假设词库中的词直接进入“拼读”阶段,之后进行语音式PF和逻辑式LF的解读,“特征核查”成了最简方案中最重要的句法技术。

管约论时期的许多理论模块和假设被放弃,格位理论在最简方案中继承下来,并进行了改进。特征核查认为词带有不可解释特征,这些特征必须得到核查才能消除,从而进入语音式和逻辑式进行推导。比如原则与参数时期的屈折要素INFL在最简方案中被分解为T-特征和Agr-特征,两个特征都称之为V-特征,它们会核查词库中动词的形态属性,若两者能相互核查则消除,句子进入语音式和逻辑式进行下一步的运算;若特征得不到核查而不能消除,则需要发生移位等句法变化。常见的特征有:语类特征,φ特征(一致性特征),格特征,强F特征等[9]277;这些特征又可以分为固有特征和可选性特征。最简方案中的“格”就是一种不可解释的特征,是格的赋予者和接受者共有的局部关系特征;格接受者要通过格赋予者将自身的不可解释特征消除,格赋予者也需要格接受者消除自身包含的不可解释性特征,两者是一种互惠互利的依存关系。这与扩充格位理论异曲同工,最简方案认为强势特征必须被核查消除,弱势特征则可以被包容,一般说来显性特征是必须核查的强势特征。

最简方案放弃了D-层和S-层的区分,而是直接由词库进入运算层进行核查,所以最简方案理论下的被动句生成机制不同于原则与参数时期。最简方案认为以名词为补足语的限定语短语DP包含有不可解释的格特征,时态T也包含有不可解读的格特征,两者的格特征以及人称、时态等特征都必须得到核查以消除。动词的被动形态没有不可解释的格特征,包含有需要核查的其他特征。She is murdered.具有下面的运算过程,如图3所示:

图3 格的运算过程

从词库中选出的词she包含有3FS和Nom等特征,分别是第三人称(3),女性(F),单数(S),主格(Nom);系动词is包含一般时,第三人称,主格和分词特征,分别用Pres,3,Som,+n来表示;动词的被动态murdered具有分词特征,用+n表示。不可解释性的特征主格(Nom)、第三人称(3)、分词特征(+n)等通过核查被消除,最后只剩余可解释的特征②,句子进入语音式和逻辑式进行推导。

最简方案放弃了原则与参数理论中的许多模块,但格理论得以继续保留并加以改进,最简方案的特征核查与扩充格位理论如出一辙,同时解决了扩充格位理论中的格位能力释放的随意性,提出强势的不可解释特征应当被核查消除,弱势的特征可以被保留。

六、结论

格是句法理论中极其重要的概念,不同句法理论中的格表示的意义不尽相同。通过梳理不同时期格的基本含义和用途,不但能够发现格自身意义的变化,而且能够发掘句法理论的发展脉络。传统语言学将格看作形态变化语言中所特有的词形变化,是一种形态格,传统格研究缺少跨语言对比和语言共性的考察。格语法将格看作名词与动词之间的各种语义关系,是一种语义格,与名词是否发生形态变化无关,认为所有的语言都有相同的语义结构,格语法具有跨语言的视角,但是对格的特点和类型缺少统一和稳定的研究。原则与参数理论中的格是名词能够出现的位置的概括,与形态和语义无关,格过滤器成为形式句法中解释力极强的重要模块。扩充的格位理论修正了格位理论只对格位接受者提出限制的缺陷,认为格是名词及相关问题的概括,不但要求格位接受者获得格,而且要求格位指派将赋格能力释放出来,是一种双向限制,是最简方案特征核查的萌芽。最简方案特征核查将格看作是一种不可解释特征,是词库中词的属性,限制短语DP和时态特征T、动词V等包含格特征都必须相互核查才能消除,从而使结构进入语音式和逻辑式进行之后的推导。

注释:

①菲尔墨在《“格”辨》中认为格的类型有8种,之后的论著中格的数量有所减少。

②名词的第三人称,女性,单数是可解释性特征,动词的时态是可解释性特征,可以保留。