巧夺天工精雕细琢

冯宁

牙雕作为一门古老的传统艺术,历史悠久,最早可追溯到新石器时代。因象牙质地光滑细腻,色泽柔润如玉,硬度适中,牙纹细洁,辽、金、元、明、清历代都把象牙作为皇家贡品,明代的果园厂和清代的造办处都有为皇宫制作牙雕制品的专门作坊。

最初的象牙制品只是一种实用工具,随着社会的发展,逐渐出现了装饰用品,并成为牙雕工艺的主流。浙江余姚河姆渡文化遗址出土的象牙刻花小盅、象牙鸟形匕首是目前所知最早的牙雕制品。山东大汶口新石器时代文化遗址中出土有象牙镂雕刻筒、象牙梳、象牙珠、象牙管等精美牙雕制品,由此可见,当时的人们已经懂得使用阴刻、镂雕甚至圆雕等多种技法。

牙雕技法多样,主要有阴刻、圆雕、浅浮雕、高浮雕、镂雕、透雕等,题材主要为人物、动物、花卉和风景等四个种类。牙雕人物主要源于古代的神话传说及历史名人,从类别上可分仕女、罗汉、佛人、武人及历史人物等。人物画稿一般以白描的手法,表现出人物面部的表情、身体的姿态、衣饰的形状等,有出处的还要着重刻画人物的身份特征,以达到完美的艺术效果。牙雕花卉一般以花为主,以鸟、蝶、蜻蜓、青蛙等作陪衬。牙雕动物主要有林中虎啸、深谷狮吼、雄鸡报晓、鱼跃荷池等,其中十二生肖占有一定位置。牙雕风景一般表现日月风云、岛屿及山水等,变幻的云朵、斑驳的海岩、嶙峋的山石等是牙雕艺人的首选。

牙雕按地域分类,主要有广州牙雕、苏州牙雕、北京牙雕等。广州牙雕历史悠久,素以精细工整、玲珑剔透、极富装饰性而闻名于世。苏州牙雕,唐宋时期已初具规模。风格典雅醇厚,文化气息浓郁。艺人善于用隐起手法,意境幽远,布局疏朗得当,给人以适静之感。其细节处理纯熟,形象生动,一般采用浅浮雕、阴刻、圆雕、高浮雕等,简洁有力,打磨圆滑光亮。题材广泛,追求意境的表现,明显受明清文人画的影响。北京牙雕兴起于清早中期,以刻制人物、花卉、草虫见长,尤以刻制人物最为闻名,艺人能充分利用象牙质地细腻坚韧的特点,精确地表达人物的动态和感情,比例协调,构图优美,人物生动,神态逼真,刻工谨严精致。常见局部加彩,和象牙本色形成鲜明对比,更显生动多姿。北京牙雕以小件器物居多,一般是文具用品、摆件等文玩,清代晚期也曾出现大件作品,多为立体圆雕,刀工精细,刀法圆润,造型生动。北京牙雕主要面向官僚,在风格上追求精致、华丽,受宫廷的影响较大。

清代是牙雕工艺的鼎盛时期,以“小品雕刻”为主流,由于文人雅士的偏爱,出现了许多清新典雅的作品,一大批文人画家不仅设计构图,还直接参与雕刻,笔筒、烟壶、扳指等成为牙雕工艺的常见制品,题材散见于人物故事、山水文字、神话传说、花鸟草虫等,小巧典雅,散发出浓郁的文人气息。现将河北博物院所收藏的部分牙雕精品做简单的分析和研究,以飨读者。

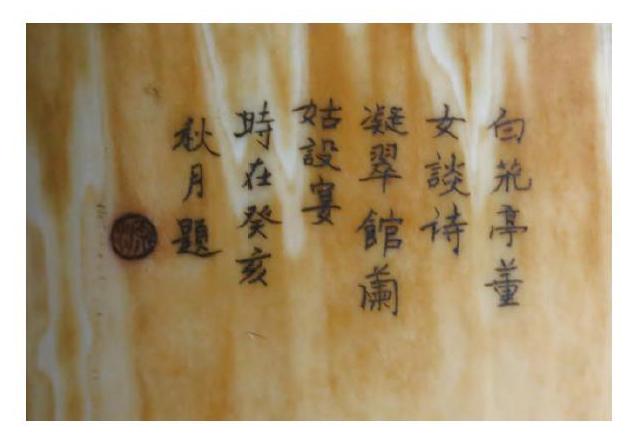

清代竹石人物纹象牙笔筒(图1),长8.5、宽6.5、高15厘米。该笔筒随形而制,呈弯筒状,宛若一女子腰身般美妙。直口,弯壁,底足外撇。外壁顶部阴刻一周如意云纹。外壁腹部阴刻通景仕女游园图,描绘了清代李汝珍长篇小说《镜花缘》第八十一回《白蒁亭董女谈诗 凝翠馆兰姑设宴》的故事情节。画中八位女子于竹石园林之中,其中四位女子坐于亭中,一女子正走出月亮门,身后跟随三位女子,人物神态各异,刻画细致入微。画面上部空闲处阴刻文字“白蒁亭董女谈诗,凝翠馆兰姑设宴。时在癸亥秋月题。”并阴刻朱文“源”字圆章款。由此推断,该笔筒当作于1863年。另外,在笔筒外壁的中下部,采用浮雕手法,雕刻有竹藤草虫纹,修竹风摆,藤蔓缠绕,蚱蜢攀于竹竿之上,螳螂伏于藤叶之中,蝈蝈卧于草丛之内,构成一幅园林外景,与主体画面完美配合,相得益彰。该笔筒将人物、园林、亭台楼阁、竹石、草虫等再现在笔筒表面,庭院深深,竹石密布,亭台高耸,人物生动。采用阴刻与浮雕相结合的雕刻手法,雕工细腻精湛,动静结合,极具层次感和立体感,精妙美观,令人赏心悦目,堪称牙雕精品。

笔筒是文房用具之一,是一种最为常见的置笔用具,多呈圆筒状,亦有其他形制,造型相对简单,器型变化较小,但装饰方法却较为丰富。笔筒材质多样,有竹、瓷、木、玉、象牙、漆、紫砂等。古代,笔筒以其独特的艺术个性和较高的文化品位,深受文人墨客的青睐。明代文人朱彝尊曾经作《笔筒铭》以赞之:“笔之在案,或侧或颇,犹人之无仪,筒以束之,如客得家,闲彼放心,归于无邪。”

清代文字纹象牙扳指(图2),直径3.3、高2.7厘米。象牙质,呈圆筒状,质地细腻,色泽黄白相间,打磨光滑,包浆莹润。外壁主体阴刻篆书“约之巨擘操守自持”八字,字迹工整有力。空隙处阴刻“晓塘大兄珍赏。又栩刻”落款。由此推断,该扳指为晚清篆刻家濮森为其大兄晓塘所刻,因其作品传世极少,堪称珍贵。

濮森(1827—?),字又栩,号梅龛主人。清钱塘(今浙江杭州)人。工刻印,专宗浙派,秀逸有致,不轻为人作。故其作品流传极少。叶为铭《广印人传》有记载。同治十三年(1874),濮森辑《又栩印草》印谱四册。另有《又栩印存》(民国三十一年王光烈钤印本)。

扳指,又称班指或搬指,古代称“韘”“射决”等,造型多为矮圆筒形,是古代拉弓射箭时戴在大拇指上的护指用器。几千年来,扳指形制多样,最主要为坡形扳指和桶形扳指两种。坡形扳指出现较早,一直使用到明代。最早有弦槽,后来消失。蒙古族与满族,主要使用桶形扳指,一般为圆柱体。汉族扳指从侧面观是梯形,即一边高一边低,与蒙满扳指略有区别。

清代,随着社会的发展进步,扳指的实用功能逐渐丧失,多以装饰为主。特别是清朝显贵及八旗子弟多喜欢以扳指为饰,故清代扳指不但工艺精细,材质也非常讲究,丰富多彩,别具一格。

清代兽钮象牙印章料(图3),长2.3、宽1.5、高4.6厘米。象牙质,圆柱形,有裂纹,色泽以黄白为主,部分呈红色。印钮雕一瑞兽,呈蹲坐狀,有一跃而起的神态。头向前方高抬,目瞪口张,獠牙显露,呈怒吼状。尾上翘。平底光素。该印章料采用镂雕、浮雕、圆雕、深挖等手法,雕工粗细结合,头部精雕,神态毕现,眼、耳、鼻、牙、口、唇等皆生动形象,而身体部位则用寥寥几笔,刻画出威武雄壮之躯。

印章又称印,古称玺,用作印于文件上表示鉴定或签署的文具,又是一种融书法、绘画、雕刻为一体的艺术品。商代已有。宋元时期,钤用印记的风气流行,文人开始参与印章创作,印章始成艺术品。明清时期的印章以文人篆刻为主流,其创作主体由专职的印工转为具有金石雅好的文人,并形成了多种不同的风格和流派,文人印章进入兴盛期。

清代象牙象棋(图4),直径2.9、高1.4厘米。1副32颗棋子。象牙质,圆鼓状,有裂纹。色泽内白外黄。单面阴刻楷书棋子名,红黑两色填彩,字体规整端正,笔力遒劲雄健。背面平整光素。该副象棋全部由象牙牙心制作而成,棋子大小相同,材质厚实,耗材贵重,包浆温润,平素简洁,规整精细,品相完美,保存完整,殊为难得,较之其他材质的象棋,更显珍贵。

中国象棋是中华民族的文化瑰宝,源远流长,基本规则简明易懂,趣味浓厚,长盛不衰。象棋一词最早出现于战国时期。《楚辞·招魂》中对象棋形制及玩乐方法有专门记载:“蓖蔽象棋,有六簿些;分营并进,道相迫些;成枭而牟,呼五白些。”古代,象棋被列为士大夫的修身之艺。汉刘向《说苑·善说》记载,雍门子周以琴见孟尝君说:“足下千乘之君也……燕则斗象棋而舞郑女。”

象棋棋子共有32个,分两种颜色,每种颜色16个,分为7个兵种,摆放在棋盘的固定位置上。双方交替行棋,先把对方的将(帅)“将死”的一方获胜。

清代是中国象棋发展的全盛时期,名家辈出,名谱众多。《梅花谱》《韬元机略》《心武残篇》《竹香斋象戏谱》《百变象棋谱》等都是象棋名著。清康熙王再越《梅花谱》是中国象棋史上一部带有划时代意义的棋谱,它因战例丰富、变化精微而著称,开创了迄今三百余年“马炮争雄”的历史篇章。除此之外,象棋著名的四大排局“七星聚会、野马操田、千里独行和蚯蚓降龙”也都是在清代完成的。

清代象牙象棋(图5),直径2.8、高1厘米。1副32颗棋子。象牙质,圆鼓状,裂纹较少,局部有小孔洞,保存相对完整。色泽内白外黄。双面兼工,皆阴刻相同楷书棋子名,红蓝两色填彩,字体较为端正。文字曾被人为涂成黑色,部分脱落,漏出本色。该副象棋全部由象牙牙心制作而成,棋子大小相同,材质较为厚实,包浆温润,制作精细,品相完整,双面刻字,材料贵重,实属珍贵。

民国镶紫檀山水文字纹象牙盒(图6),长11、宽9、高6.4厘米。该盒呈圆筒形,筒身为象牙质,色泽白中泛红黄,盖和底为紫檀木质。外壁一面阴刻山水人物纹,画面为若耶溪春景,构图广阔,背景深远,山体高耸,岩壁直立,如刀削斧劈一般。植被点缀,春意盎然。溪水通幽,不知深处。三人泛舟溪中,船夫奋力划桨,两人溪边游走,神态皆自然愉悦。堪称山水画中的上乘之作,宛如世外桃源一般美妙,清静幽雅,恬淡自然,其意境与背面的诗文相互匹配。另一面阴刻文字,右首为阴刻草书唐代诗人綦毋潜《春泛若耶溪》诗词一首,中间主题内容为阴刻篆书《春泛若耶溪》:“幽意无断绝,此去随所偶。晚风吹行舟,花路入溪口。际夜转西壑,隔山望南斗。潭烟飞溶溶,林月低向后。生事且弥漫,愿为持竿叟。唐綦毋潜春泛若耶。”落款为“丙子年夏书痴刻于燕京”,上下各阴刻朱文篆书“宣统御览之宝”六字圆章、篆书“杨思”二字方章各一枚。据此推断,该象牙盒应作于1936年。刻字流畅有力,规矩严谨,颇见功力。该盒集雕刻、书法、绘画、诗词、典故等于一身,极具文人色彩,阴刻、微雕并用,精致高雅,书画一体,相得益彰,堪称牙雕中的上乘之作。

綦毋潜(生卒年不详),字孝通,虔州(今江西赣州南康)人,唐代著名诗人。约开元十四年(726)前后进士及第,授宜寿(今陕西周至)尉,迁右拾遗,终官著作郎。“安史之乱”后归隐,游江淮一代,后不知所终。才名盛于当时,其诗清丽典雅,恬淡适然。《全唐诗》收录其诗1卷,共26首,内容多为记述与士大夫寻幽访隐的情趣,代表作《春泛若耶溪》选入《唐诗三百首》。

若耶溪,今浙江绍兴东南,相传为西施浣纱处。《寰宇记》记载:“若耶溪在会稽县东二十八里。”《水经注》记载:“若耶溪水,上承嶕岘麻溪,溪之下孤潭周数亩,麻潭下注若耶溪。水至清,照众山倒影,窥之如画。”

民国于硕款山水文字纹象牙鼻烟壶(图7),长4、宽0.8、高6厘米。象牙质,质地致密,色泽黄白柔润,纹理细洁规矩。呈扁瓶状,方印形盖,方口,短颈,溜肩,直壁,至足弧形内收,平底。图案纹饰采用微雕手法,雕工精微细腻,颇见功力。一面阴刻山水文字纹,画面为桃花源诗意图,其上阴刻文字,语出陶渊明《桃花源记》,落款“江都于硕刻”。整体构图布局得当,层次分明,山水、树木、院落、人物等皆刻画细致入微,神态毕现,颇具山水画意境。另一面阴刻文字纹,内容取自《孟子·离娄章句上》,落款“江都于硕刻文”。文字采用微雕手法,精细规整,密布有序,在不足20平方厘米的面积上共刻了1000余字,功力彰显。该烟壶集雕刻、书法、绘画、文学经典等于一身,文化色彩浓郁,雕刻精细微妙,为浅刻翘楚于硕作品,堪称牙雕中的名家精品。

于硕(1873—1957),原名宗庆,后改名硕,字啸轩,以字行。江都(今江苏扬州)人,能书善画,造诣全面。善治印,精微刻,擅长盲刻,尤擅在扇骨上微刻,能在指宽的扇骨上刻30行字,方寸之间能纳千字,且无一败笔。字极细微,需借助放大镜才能看清辨明。于硕以浅刻、微雕艺术著称于世。民国《旧都文物略》将于硕尊为“当世第一单刀浅刻大师”。邓之诚《骨董琐记》盛赞于硕:“奏刀时不以目视,而于衣袖中摸索刻划,能在方寸间刻千字,井然成行,无一败笔。”王世襄盛赞于硕“惟其极致如江都于啸轩”。1915年,于硕浅刻象牙插屏参加美国旧金山巴拿马太平洋国际展览会,被列为珍品,并荣获金奖。

鼻烟壶,是盛放鼻烟的容器。于明末清初随着鼻烟的传入而诞生。清代极为盛行。其腹大口小,选材广泛讲究,造型变化多端,纹饰丰富多彩,美不胜收。烟壶口上通常还要配镶一些宝石、翡翠、珊瑚盖等,盖内嵌一小长勺,通于壶内,以便使用。鼻烟壶小不盈握,便于携带,被誉为“集中各国多种工艺之大成的袖珍艺术品”,至今长盛不衰。鼻烟壶囊括了瓷、铜、象牙、玉石、玛瑙、琥珀等多种材质,运用青花、五彩、雕瓷、套料、巧作、内画等多种技法,集中了绘画、书法、雕刻、镶嵌及玉石、瓷器、料器、象牙、漆器、珐琅、金属等工艺于一体,博采众长,在海内外皆享有盛誉。

民国人物紋象牙鼻烟壶(图8),长4.5、宽2.5、高6.5厘米。该烟壶呈长方形,造型圆润,圆口直颈,圆角方身,色泽白中泛黄,有裂纹。四面开窗去地浮雕人物、树木、动物、缠枝花卉纹,构图饱满,画面写意性强,工艺复杂,线条粗犷,有层次感,但精细度略差。构思、雕刻略显随意、草率。