人文关怀能力培训对儿科护士共情能力的效果观察

邹纯英,钟玉旋,陈 虹 (广东省河源市妇幼保健院儿科,广东河源 517000)

儿童对医院普遍存在紧张、恐惧心理,往往是谈“医”色变,因此对儿科护士的人文关怀能力要求也相对高于其他科护士[1]。本研究选取新生儿、儿科两个病区63 名护士,给予人文关怀能力培训,通过转变思想观念、培养护士关怀意识,提高共情能力和工作适应性,在培训中收到较理想的效果,现报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象

于2020 年5 月8 日-2020 年8 月7 日,按人文教育方案对我院新生儿、儿科两个病区63 名护士进行为期3 个月的人文关怀能力培训。由病区护理教育小组组织实施,教育对象为从事儿科工作并获得护士执业证书1 a 以上的护士,其中女62 人,男1 人;本科学历以上25 人,大专30 人,中专8 人;高、中、低级职称分别有3、19 及41 人;40 岁以上7 人,30~40 岁31 人,30岁以下25人。此课题获得医院教育委员会审批。

1.2 方法

1.2.1 人文关怀教育培训方案 先拟好人文关怀能力培训方案,做好培训者的人选及知识储备。选派科室教育护士和护理骨干3 名协助。教材有《儿童心理学》、《护理伦理学》、《护士人文修养》等,提前做好课件,以“每月两讲”的授课形式,课后将课件放上本科微信群共享。

1.2.2 培训模式多元化 主要采用集中理论培训、沟通技巧讲解、分组讨论情景模拟等活动的形式。(1)集中理论培训:针对儿科护理人员结构和分布特点,重点学习关怀护理的理论,把儒家思想的核心要素与现代护理人文关怀有机结合一起,为开展文关怀实践做好知识准备。授课定于每月1 日和15 日下午组织全体护士业务学习,把人文关怀护理服务理念应用于儿科护理,将教育与临床融合一起,构建人文关怀式护理服务的软环境,培养护士的人文关怀素养。(2)沟通技巧讲解:讲解患儿独特的生理特点,身体机能尚未完全发育,对护士恐惧不肯配合治疗,往往用哭闹来代替诉说。护士要重视与患儿的有效沟通,在喂养、更换尿布、清洁卫生等生活护理中,语气要轻柔、和蔼,多鼓励、多称赞,用握手、拥抱、抚摸头部等肢体接触来消除患儿恐惧心理,拉近距离。充分了解患儿的这些性格特性后,把人文关怀贯穿整个护理过程。(3)分组讨论活动:利用个案分析进行人文关怀教育示范。①选3~5 名责任护士进行故事分享,回放她们与患儿之间最动人的情景,其他参会者对关怀故事进行点评,通过讨论活动让关怀典范得以推广。②模拟现场。如腰穿等特殊检查时的关怀行为流程,通过点评对护士的关怀行为进行完善及改进,结合实际情况提出自己的见解和感受,巩固并提高人文关怀理论知识。③解读情景。如查房前与家属的语言沟通,静脉输液穿刺不成功时护士应向患儿及家属道歉,查房过程发现患儿哭闹采取的安慰言语规范等,利用小组讨论,探索更好的沟通方式及有效交流。

1.2.3 举行家长座谈会 征求家属对人文关怀护理服务的意见以及改进建议。在病房内安置便民意见收集箱,由患儿点名表扬护士以及对护理工作的不满提出改进意见,与患儿及家属建立信赖关系,使儿科病房成为人文关怀标杆护理单元。

1.3 评价

培训前后分别采用人文关怀能力评价(CAI)量表[2]和杰弗逊共情(JSE-HP)量表[3],评价人文关怀能力和共情能力。CAI 量表包含耐心、理解和勇气共3 个维度、37 个条目,采用Liker7 级评分,“1”代表完全反对,“7”代表完全赞同,其中第13 条需反向计分,其他均为正向计分,总分为37~259分;耐心10~70 分,理解14~98分,勇气13~91分,得分越高表示人文关怀能力越强。根据国际关怀能力标准将关怀能力得分分为低(<203 分)、中(203~220 分)、高(>220 分)3 个等级。JSE-HP量表共有20个条目,分为情感护理、换位思考、观点采择3 个维度,20 个条目,每个条目采用1~7 级评分法,从“完全不同意”到“完全同意”计分,总分20~140分,总分越高表示共情能力越强。

1.4 统计学处理

采用SPSS 25.0 统计学软件进行数据分析,计量资料以描述,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 培训前后人文关怀能力

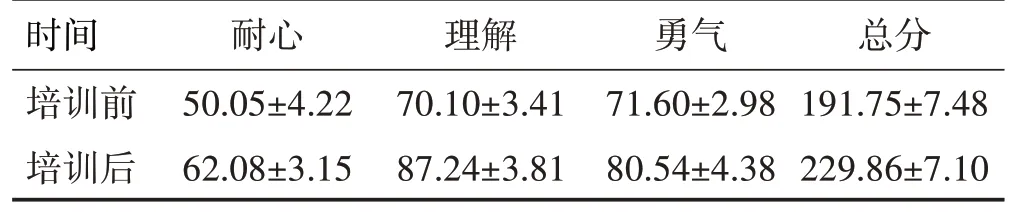

培训后人文关怀能力各维度与总分均高于培训前(P<0.01),见表1。

表1 培训前后儿科护士关怀能力各维度及总分比较(,n=63,分)

表1 培训前后儿科护士关怀能力各维度及总分比较(,n=63,分)

与培训前比较:均P<0.01

2.2 培训前后共情能力比较

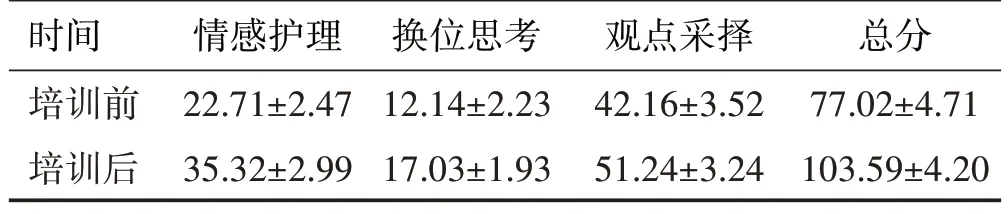

培训后共情能力各维度与总分均高于培训前(P<0.01),见表2。

表2 培训前后儿科护士共情能力各维度及总分比较(,n=63,分)

表2 培训前后儿科护士共情能力各维度及总分比较(,n=63,分)

与培训前比较:均P<0.01

3 讨论

人文护理关怀是以患儿为中心的一种护理关怀模式,秉承着“以人为本”的护理服务原则,随着优质护理服务示范工程的深入开展,已成为当今护理临床服务体系的核心概念和中心任务[4]。人文关怀模式倡导人文化护理、人文关怀,是医学发展的必然趋势,但相关文献指出,目前护理专业对于有关心理治疗及人文关怀的知识甚少,护士有关人文素养的教育不足[5]。本课题在培训前采用CAI 量表对儿科护士进行人文关怀能力自评,测得人文关怀能力总分较低,因此实施人文关怀能力培训很有必要。组织实施为期3 个月的人文关怀能力培训,旨在培养护士的关怀意识,提高共情能力。护理人员的操作技能和人文关怀能力同等重要,二者缺一不可[6]。提高护士的情感能力和操作能力,感悟人文关怀的内涵,在思维和行为上改变“重技术技能,轻人文关怀”,不只是关注患儿的疾病本身,而是将患儿看成是整体的“人”,传授人文护理的理论知识,讲解护理中的人文关怀,根据患儿独特的生理特点,灵活运用人文知识,给患儿提供高质量的人文关怀,消除患儿恐惧的心理。美国学者Leininger认为没有关怀就没有护理[7]。护理中的人文关怀就体现在一个“爱”字,通过个案讨论、模拟现场、解读情景等形式进行讨论,回放她们与患儿之间最动人的故事,其他参会者参与讨论,在案例中获取感悟,让关怀典范得以推广,把人文关怀作为基础,与护理的科学性紧密结合,将人文关怀的理念外化为护士的关怀行为,适应儿科工作的繁琐,减少职业倦怠感,敬业爱岗,促使人文关怀能力的提升。培训后促进护士更好地适应儿科护理的人文关怀要求,理解患儿及家属的情绪变化,提高人际交流能力,胜任儿科护理工作。

医院相关人员对儿科护士实施人文关怀能力培训,可提高儿科护士的共情能力。共情又名“同理心”,在临床环境中被认为“护士能站在患儿角度,感知自己和患儿的情绪,准确地识别患儿的情感状况,理解需要帮助的患儿,并采取有效的护理干预,最终减轻患儿生理、心理痛苦的一种情感体验能力”。因儿科护理工作的独特性,使得儿科护士容易产生共情疲劳,长期高压下形成职业倦怠。培训前采用JSEHP 量表对儿科63 名儿科护士进行共情能力测评,总分低于国内学者高歌[8]报道的ICU 护士的共情能力。分析原因,可能是长期情感过度支出,使护士出现共情疲劳情况[9]。本课题是通过实施人文关怀能力培训,提高儿科护士的情感能力和职业能力,帮助其与患儿及家属建立良好的护患关系,还可以促进护士专业成长,增加护理工作满意度和职业成就感。共情作为护患沟通的一种重要技能,也是临床工作人员必备的基本素质之一。在人文关怀教育中加入共情培训,增加关爱患儿的热情,感知患儿的情绪,可以更好地引导患儿的行为,提高其护理依从性。同时,可帮助护士提高交流技巧以应对各种护患矛盾,如静脉穿刺失败时及时进行安慰,缓解家属不满情绪,融合护患关系,提高护士职业幸福感,减少职业厌倦。培训后对儿科护士的共情能力进行调查,总分明显提高。